摘要:

宋代是中国绘画史的巅峰时期,尤以花鸟画成就卓著。学界对宋代花鸟画的研究多聚焦于技法、风格与院体制度,而对其内在精神结构——诗性意识——的系统探讨尚显不足。本文以“诗性”为核心范畴,深入剖析宋代花鸟画如何在儒释道思想融合、文人文化勃兴与诗画互动的历史语境中,实现从“形似”再现向“意境”营造的审美转型。

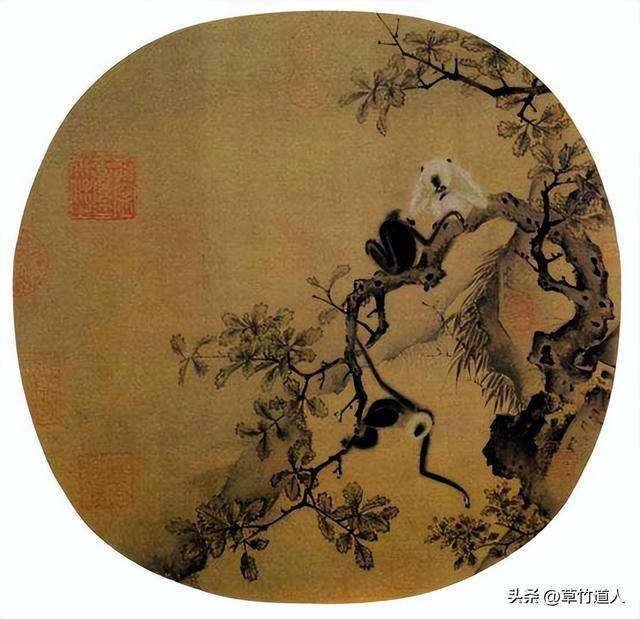

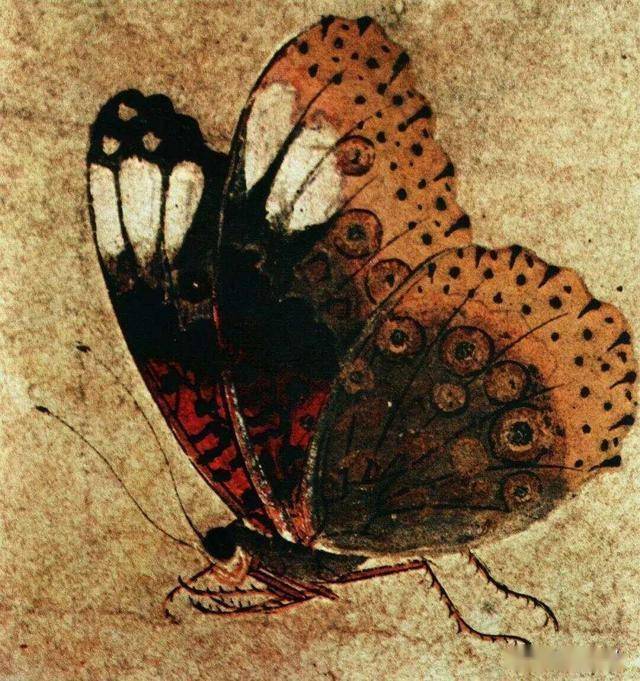

研究指出,诗性意识并非仅体现于画上题诗,而是作为一种深层的审美思维,渗透于题材选择、构图经营、笔墨设色与观画体验之中。宋代花鸟画通过“以物寄情”“虚实相生”“动静结合”等手法,将自然物象转化为诗意符号,构建出“画中有诗”的意境空间。苏轼“诗画本一律,天工与清新”的理论主张,正是这一艺术实践的理论升华。本文结合《芙蓉锦鸡图》《枇杷山鸟图》《果熟来禽图》等经典作品,论证宋代花鸟画在“格物”基础上融入“写意”精神,使画面成为可“读”可“吟”的视觉诗篇,确立了中国文人绘画“诗画一体”的美学范式,对元明清绘画发展产生深远影响。

关键词: 宋代花鸟画;诗性意识;诗画关系;意境;文人画;审美转型

一、引言:被遮蔽的诗性维度

中国绘画历经数千年发展,至宋代达到技艺与理论的双重高峰。花鸟画作为宋代绘画的重要门类,以其精工写实、格物致知的院体风格著称,相关研究成果丰硕。然而,现有研究多集中于技法分析、画家个案、制度考察与图像考证,对绘画内在精神结构的探讨相对薄弱。尤其值得注意的是,“诗性意识”——这一贯穿中华文明的审美核心——在宋代花鸟画中的体现,尚未得到充分重视与系统阐释。

所谓“诗性”,不仅指诗歌文本,更是一种以象征、隐喻、抒情、意境为核心的审美思维方式。自《诗经》“比兴”传统至魏晋“言意之辨”,从唐诗“意境”理论到宋代理学“格物”精神,诗性意识始终是中国艺术的灵魂。宋代文人阶层空前壮大,诗画交融成为普遍风尚。苏轼明确提出“诗画本一律”,黄庭坚倡导“画中有诗”,邓椿《画继》更将“文采风流”列为品评标准。在此背景下,花鸟画不再仅是视觉再现,而成为承载文人情感与哲思的“视觉诗歌”。

本文旨在突破“风格史”与“技术史”的局限,从诗性意识的视角切入,揭示宋代花鸟画如何将自然物象升华为诗意表达,构建“画中有诗”的审美范式,进而确立其在中国艺术史上的独特地位。

二、诗性意识的历史渊源与宋代语境

诗性意识在中国文化中源远流长。先秦《诗经》以“关关雎鸠”起兴,开创“托物言志”传统;《楚辞》以香草美人象征高洁人格,奠定“比兴”范式。魏晋时期,玄学兴起,“得意忘言”“澄怀味象”等观念推动艺术超越形似,追求神韵。宗炳《画山水序》提出“畅神”,王微《叙画》强调“以一管之笔,拟太虚之体”,均体现绘画的诗性追求。

至唐代,诗画交融已成风气。王维“诗中有画,画中有诗”,其山水画以水墨渲淡营造空灵意境,成为文人画先声。张璪“外师造化,中得心源”进一步确立艺术创作中主观情思的核心地位。

宋代则为诗性意识的全面成熟期。其一,理学“格物致知”思想虽强调客观观察,但最终指向“穷理尽性”,与“诗以言志”相通。其二,科举制度完善,文人士大夫阶层成为文化主导力量,诗文书画成为其身份标识。其三,题画诗、画中诗意成为品评标准。苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》云:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”明确反对机械写实,主张绘画应如诗歌般含蓄深远。

在此语境下,花鸟画的诗性转化具备了充分的思想基础与社会条件。

三、诗性在宋代花鸟画中的多维呈现

诗性意识在宋代花鸟画中并非外在附加,而是内化于创作与观赏的全过程,体现为以下四个维度:

(一)题材的象征化:从“物”到“意”的转换

宋代花鸟画虽以写生为基础,但题材选择已具强烈象征意味。画家不再孤立描绘物象,而是赋予其文化寓意,使其成为诗意符号。

四君子题材的兴起:梅、兰、竹、菊因其自然特性被赋予人格象征——梅傲雪、兰幽谷、竹虚心、菊凌霜,成为士人节操的化身。此类题材虽在宋代尚未完全定型,但已见端倪,如赵孟坚善画墨兰,寓意清高。

祥瑞与节令的诗意表达:如宋徽宗《瑞鹤图》以二十只仙鹤盘旋于宫殿上空,既为祥瑞记录,亦暗含“圣主在位,天降嘉兆”的政治诗意;《芙蓉锦鸡图》中锦鸡立于芙蓉,题诗“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡”,将物象与人格、节令、德行融为一体。

(二)构图的意境营造:虚实与留白的诗学空间

诗歌讲究“言有尽而意无穷”,宋代花鸟画亦通过构图实现“画外有诗”。

折枝构图的流行:不同于全景式花鸟,折枝画截取花木一隅,如“一枝春带雨”,以局部暗示整体,留下想象空间。此法如诗中“点景”手法,含蓄隽永。

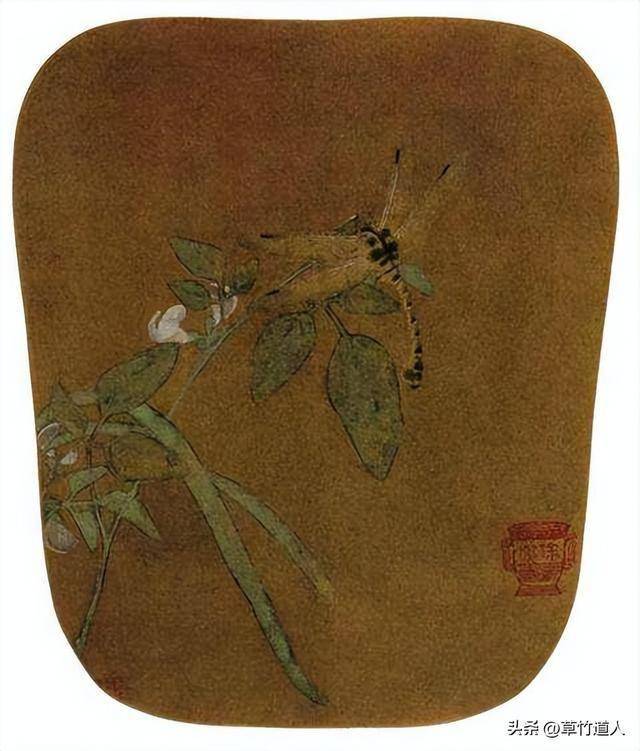

留白的诗意功能:画面大量留白,非为空无,而是“无画处皆成妙境”(笪重光语)。如林椿《果熟来禽图》,背景全白,仅绘一枝枇杷与山雀,观者可想象整株果树与庭院空间,形成“此时无声胜有声”的诗意效果。

(三)笔墨的抒情性:书法用笔与“写”的自觉

宋代文人画兴起,“写”逐渐取代“画”,强调笔墨的主观表现力。

以书入画:赵佶瘦金体笔法入画,线条瘦劲有力,如“铁画银钩”,赋予物象以骨气与节奏感。

墨分五色的诗意层次:即便设色画,亦注重墨色浓淡干湿的变化。如《枇杷山鸟图》中,枇杷叶以浓淡墨分正反,山鸟羽毛以淡墨晕染,层次丰富,如诗之平仄韵律。

(四)题跋与观画:诗画互文的完成机制

诗性最终在“题”与“观”的互动中完成。

画上题诗:宋徽宗常于画上题诗、题字、押印,诗画互释。如《腊梅山禽图》题“山禽矜逸态,梅粉弄轻柔。已有丹青约,千秋指白头”,将花鸟之态升华为忠贞不渝的人生承诺。

观画如读诗:观者需以“诗心”读画,体会“象外之象”。邓椿评画“观者当求之牝牡骊黄之外”,即要求超越形似,领悟深层意蕴。

四、典型案例分析:《果熟来禽图》的诗意解码

林椿《果熟来禽图》(故宫博物院藏)是宋代花鸟画诗性表达的典范。

画面绘折枝枇杷,果实累累,一山雀俯身啄食,另一山雀振翅欲飞。构图简洁,设色清雅。

象征层面:“果熟”象征成熟、收获,暗喻人生功业或德行圆满;“来禽”谐音“来人”,或寓宾朋至、喜讯临。

意境层面:山雀动态捕捉精准,一静一动,形成“瞬间即永恒”的诗意凝固。背景留白,使画面超越具体时空,进入“天人合一”的审美境界。

笔墨层面:叶片以花青、汁绿分染,果实用藤黄、赭石点染,色彩自然;鸟羽以细笔勾勒,再以淡墨丝毛,工而不板。

整体观感:画面无题跋,但其静谧、丰盈、生机盎然的气息,恰如一首无言小诗,令人回味“秋实满园,生意盎然”的生命喜悦。

此画无需文字,已具完整诗意结构。

五、理论升华:苏轼“诗画本一律”的历史回响

苏轼《书摩诘蓝田烟雨图》中提出:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”此语成为宋代诗画关系的纲领。他进一步在《书鄢陵王主簿所画折枝》中强调:“诗画本一律,天工与清新。”——诗与画本质相通,皆应追求自然天成与清新意境。

这一理论为花鸟画的诗性转型提供了合法性。画家不再满足于“画得像”,而追求“画得有味”。诗性意识使花鸟画从“技”升华为“道”,从“再现”转向“表现”,从“视觉”拓展至“心灵”。

六、结论:诗性作为中国绘画的精神基因

宋代花鸟画的辉煌,不仅在于其写实技艺的登峰造极,更在于其成功将诗性意识内化为艺术基因。通过象征、意境、笔墨与题跋的多重机制,宋代画家将花鸟画转化为可“读”可“品”的视觉诗篇,实现了“画中有诗”的审美理想。

这一转型标志着中国绘画从“工匠艺术”向“文人艺术”的深刻转向。诗性意识的注入,使绘画不再仅是装饰或记录,而成为士人表达情感、寄托理想、体悟天道的重要方式。宋代花鸟画由此超越时代,成为中华美学精神的永恒象征。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (4 个评论)