2016年5月,享年105岁的杨绛先生因病去世,消息传来,许多文学界的朋友为她的离世深感悲痛。这时,钟书河先生公开了杨绛生前所写的两封信,并将其中一封刊登在报纸上。在这封信中,杨绛提到了已故的华人女作家张爱玲,特别提到自己对张爱玲的看法。

信中,杨绛表达了自己对张爱玲的不满。她指出,张爱玲的举止不自然,相貌奇特,并认为她没有家国情怀,还说“你们太高看她了”。这一观点引起了许多张爱玲的粉丝和文艺青年们的强烈反应,纷纷指责杨绛,甚至把这件事与她的丈夫钱钟书扯上关系,认为杨绛的评价是个人攻击,带有“酸葡萄”心理。

不过,仔细阅读这封信,我们可以发现杨绛对张爱玲的评价背后,有着更深层次的原因。首先,杨绛在信中回忆起20世纪40年代,她与钱钟书生活在上海时,正值日本侵略者和汉奸的统治,社会动荡不安。那个时期的上海和全国其他城市一样,战火连天,人民生灵涂炭。即使在这样的艰难时刻,许多有爱国心的知识分子依然团结起来,做一些力所能及的抗日工作。

杨绛和钱钟书、傅雷、宋淇等爱国知识分子经常在上海讨论国内外的战争局势,明确与那些投靠日伪的作家划清界限。然而,张爱玲在抗日战争期间,却选择了依附于胡兰成。许多文坛前辈曾劝她要小心自己的言行,不要与日伪势力产生关联,但她并未听从劝告。因此,杨绛和钱钟书等人,显然无法接受张爱玲在战后受到重新热捧,尤其是在年轻一代中对她的崇拜,让他们产生了强烈的反感。对于他们这些曾亲历日伪统治的知识分子来说,看到张爱玲被如此推崇,难免产生质疑,觉得她的历史背景不容忽视。

此外,杨绛和张爱玲的个人背景与性格差异也影响了她们之间的关系。杨绛比张爱玲年长9岁,尽管她们生活在同一时代,但杨绛曾经提到过,她的外甥女和张爱玲同是圣玛丽女校的学生。因此,在杨绛的眼中,自己和张爱玲有代沟,彼此属于不同的一代人。所以,她在信中毫不掩饰地对张爱玲提出批评,认为张爱玲的外貌不出众,还故意穿着奇特衣服吸引眼球,这些都不符合她对年轻一代应有的期望。她的这些批评,似乎更像是一位长辈对晚辈的叮嘱,提醒他们做人要端正,做事要踏实。

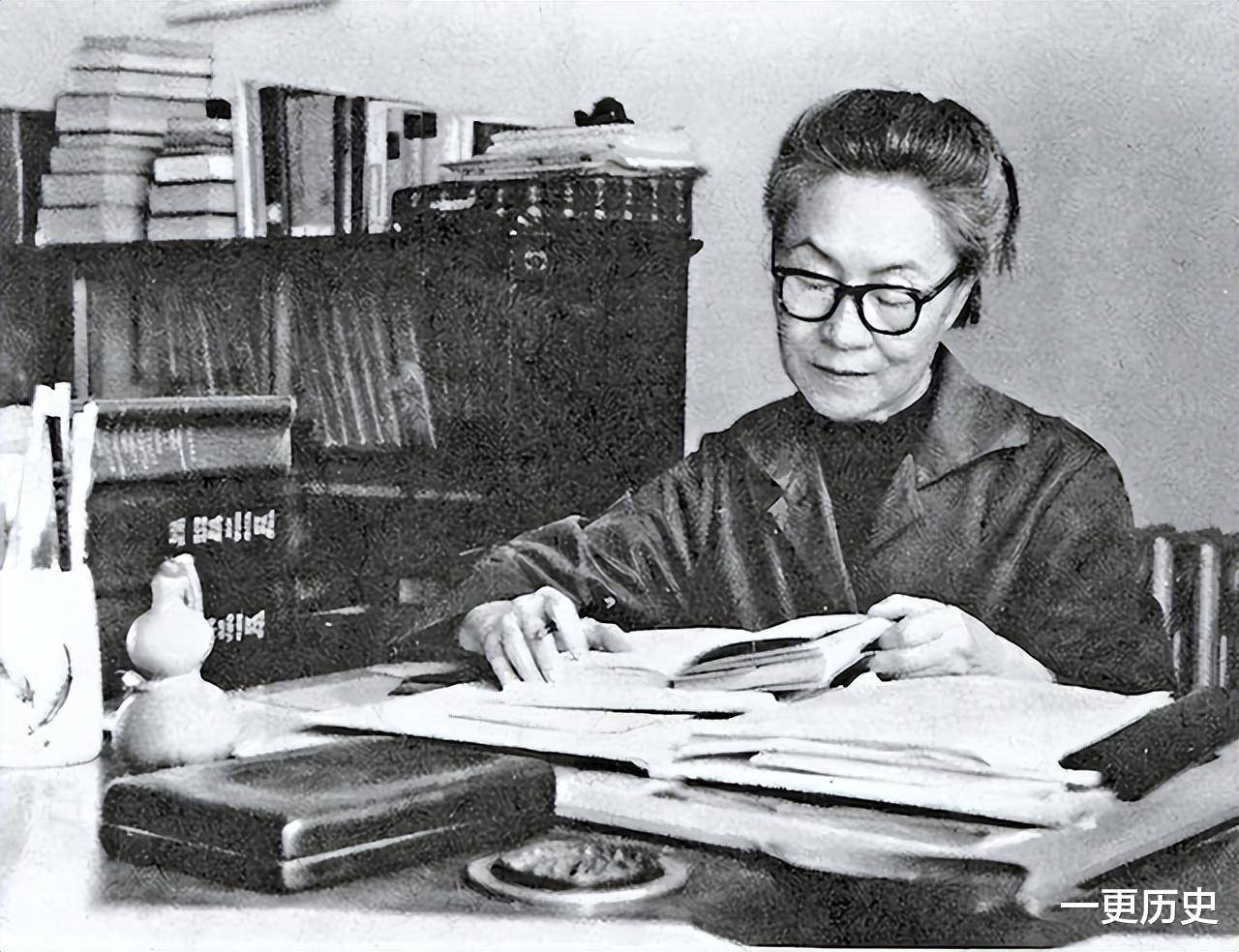

再者,杨绛与张爱玲的性格也有所不同。张爱玲在50年代离开中国后,长期生活在西方,保持着高冷、不愿与人接触的态度,几乎拒绝所有的社交活动。而杨绛,经历了生活中的种种波折,尤其是在晚年失去了丈夫和女儿,她仍然坚守着自己对家国的情怀,并且尽力保护亲人的隐私,维护家族的名誉。晚年的杨绛避免了过多的公众曝光,选择安静地生活,关注年轻一代的价值观,展现出她对于家国未来的深切关怀。

虽然杨绛对张爱玲的评价存在较大分歧,但实际上,张爱玲生前对杨绛夫妇一直怀有尊敬之情。杨绛对张爱玲的批评,更多地从长辈的角度出发,她并不是完全否定张爱玲的作品或才华,而是基于她们所处时代的背景和个人价值观的差异。

在另一方面,钱钟书先生曾在美国亲自称赞张爱玲,张爱玲也曾对杨绛的作品《干校六记》表示过赞赏。由此可见,杨绛与张爱玲之间并没有深仇大恨,甚至有共同的朋友和文学界的交流。譬如,傅雷曾批评张爱玲,但后来改变了对她的看法;柯灵也是如此。

尽管杨绛和张爱玲选择了不同的生活道路,半个多世纪后,他们各自走过了不同的风雨。在那个巨变的时代,她们的选择代表了不同的立场与心境,而今天回望,她们已显得淡然、洒脱,甚至有些真实。

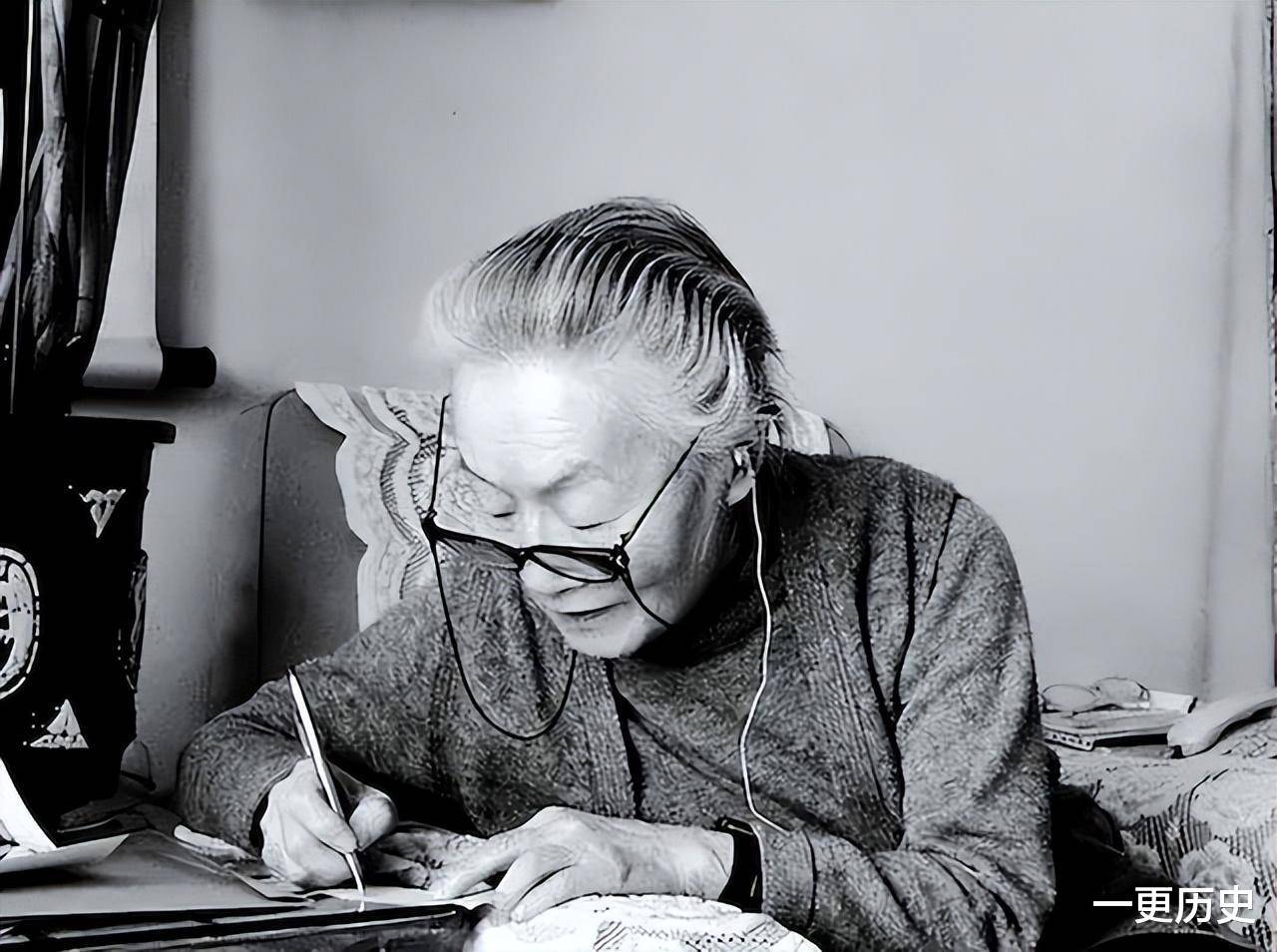

1995年9月,张爱玲在美国洛杉矶去世。几天后,她的遗体被房东发现。三年后,1998年12月,钱钟书在北京去世,这对于杨绛来说是一次巨大的打击。晚年的杨绛逐渐敞开心扉,谈及对某些人的看法,其中也包括张爱玲。杨绛知道自己关于张爱玲的评价已经被广泛传开,在自撰的《杨绛生平与创作大事记》中,她曾对某些误传的内容表示不满,尤其是网络上对她“谈张爱玲”部分的误解。

总的来说,杨绛与张爱玲的关系并没有外界想象中的那么紧张,她们的分歧更多是源自时代背景、个人经历和性格差异,而非完全的对立。在时代的洪流中,两人各自选择了自己的道路,最终都在各自的领域里留下了深刻的印记。

发表评论 评论 (1 个评论)