当今很多爱好书法的人大部分还是将其当成修身养性的方式,并没有期望利用书法扬名或者生存,那么也就不涉及出路的问题。

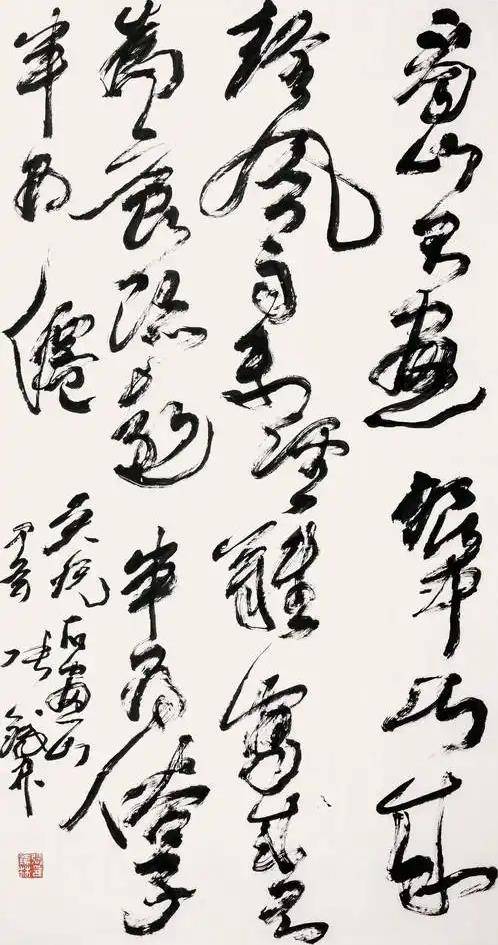

如果产生了出路的困惑,也就意味着对自己的书法有了更高或者额外的追求,那么就不能再闭门造车,而要寻访名师、结交时贤,进而提升见识,升华艺术。

因此,当一名书法爱好者超越了纯粹的个人消遣阶段,怀揣着对艺术的更高追求时,其首要的、也是最关键的一步,便是毅然走出那间熟悉的“书斋”,去认识世界,这并非功利性的攀附,而是艺术成长的内在必然要求。

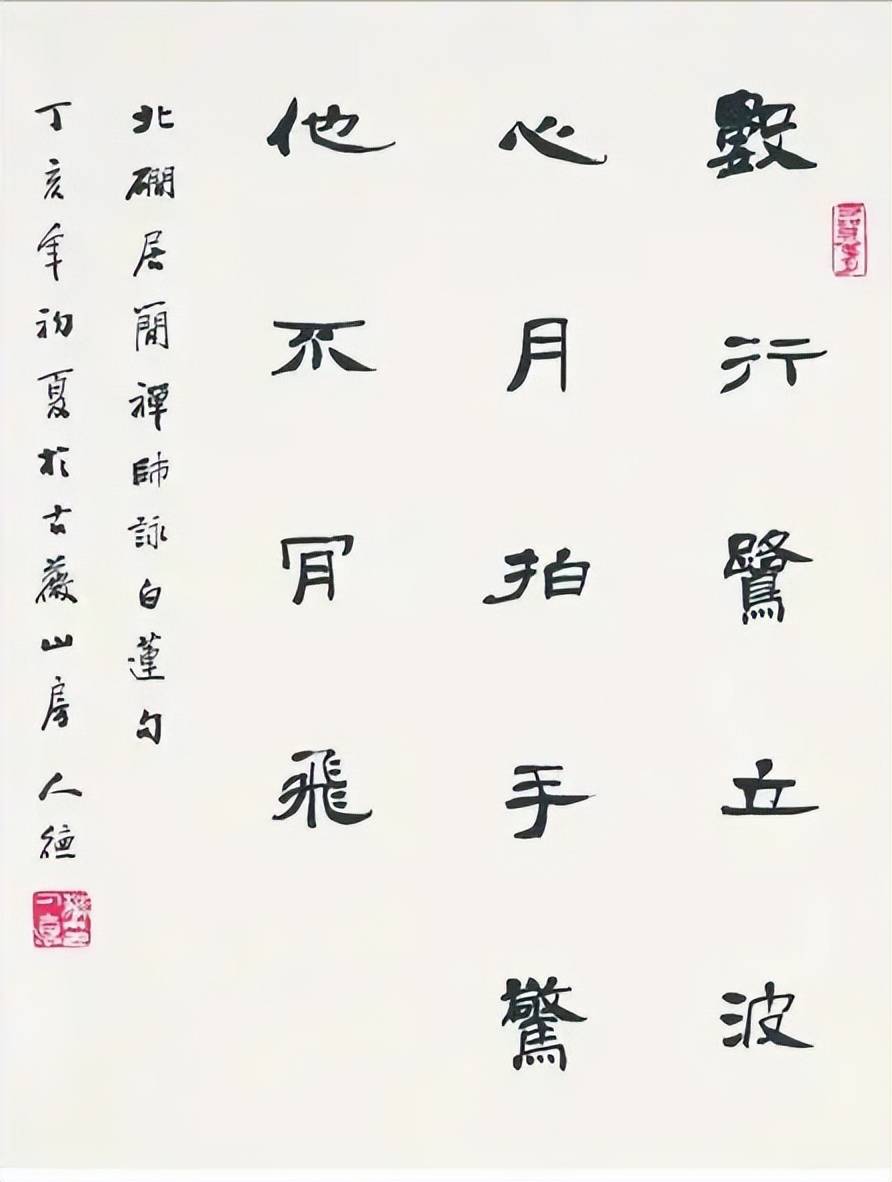

所谓“寻访名师”,求的并非一个虚妄的头衔,而是为了求得“法眼”的印证与指引。一位真正的明师,其价值首先在于他具备一双洞察秋毫的“法眼”。

初学者乃至有一定基础的习书者,往往对自己的作品优劣之处认识模糊,哪些是偶得的妙笔,哪些是根深蒂固的毛病,自己未必清楚。

所谓“当局者迷”。而老师却能以其深厚的学养和丰富的经验,一眼看穿问题的本质,指出用笔的得失、结字的疏密、章法的成败、气韵的滞畅。

这如同在迷途中得到了指南针,能让人迅速明确方向,避免在错误的道路上浪费光阴。书法“神采”的捕捉与“形质”的锤炼,若无老师点拨,单靠自己领悟,实在难如登天。

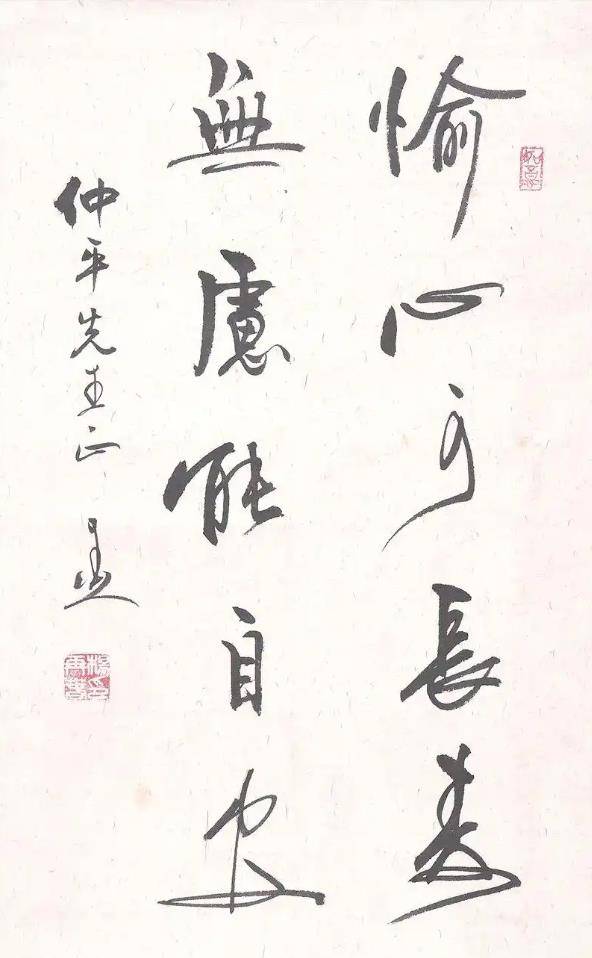

其次,老师的作用在于传授“心法”。书法的精微之处,往往在笔墨之外,是某种只能意会、难以言传的“感觉”与“节奏”。

如何执笔方能灵活,如何运腕方可力透纸背,如何理解“锥画沙”、“屋漏痕”的意象,如何在规矩与自由之间找到平衡……这些关键的门槛,若有老师手把手地示范、口传心授,便能豁然开朗,跨过那道看似高不可攀的门槛。

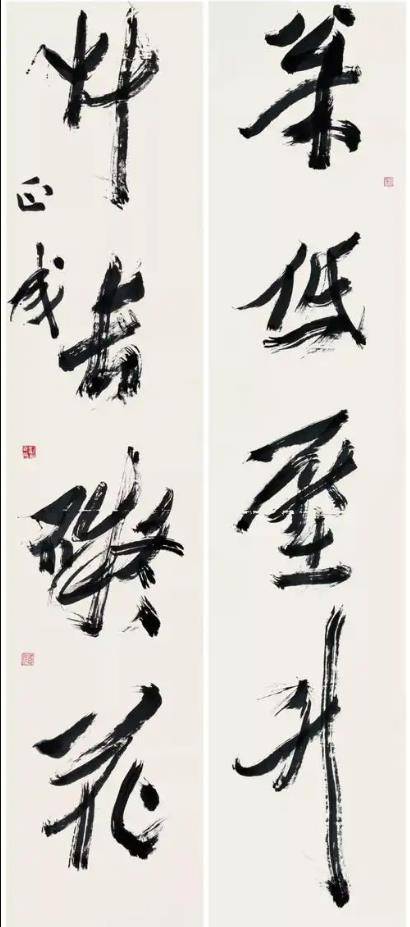

除了寻访名师,广泛地“结交时贤”,融入一个积极向上的书法圈子,同样至关重要。独学而无友,则孤陋而寡闻。

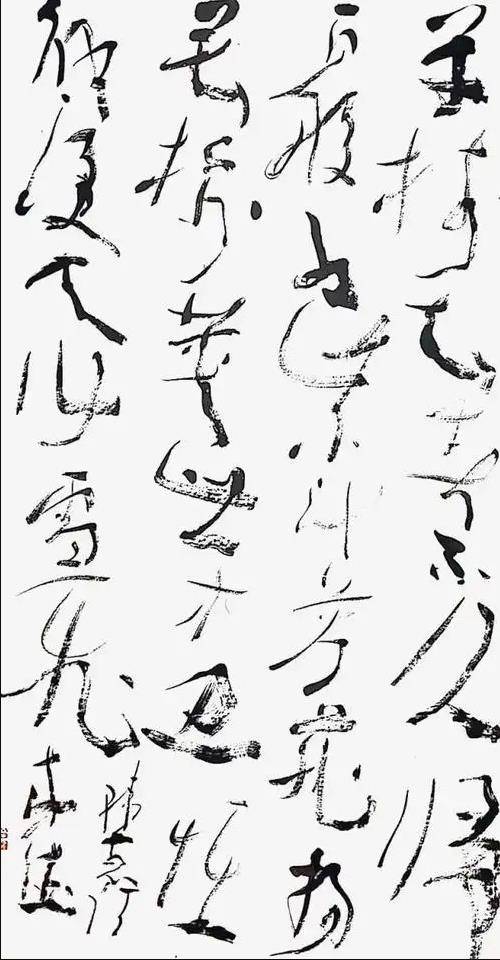

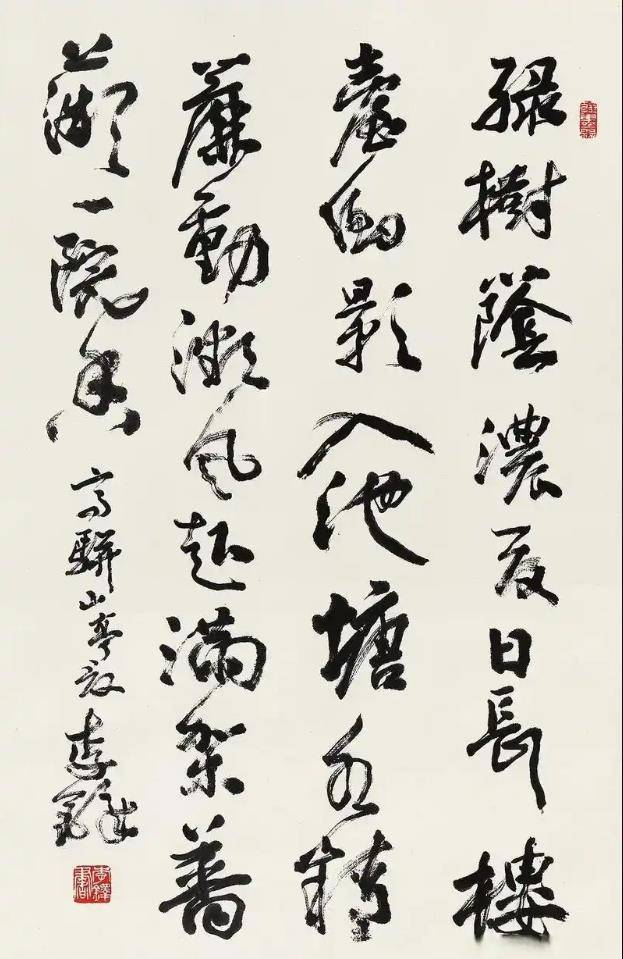

与志同道合的书友交流,可以相互砥砺,激发灵感。观摹他人的创作过程,聆听不同的艺术见解,参与作品的品评讨论,甚至仅仅是感受那种浓厚的艺术氛围,都能极大地开阔眼界,打破自身固有的思维局限。

在这种交流中,你或许能看到自己对某种笔法的理解偏差,或许能接触到一种全新的审美风格,或许能从友人的批评中获得逆耳的忠言。

这是一个动态的、活生生的学习场域,它提供的养分是任何书本和字库都无法替代的。在这种交流中,艺术得以碰撞出璀璨的火花。

书法是传承了几千年的文化艺术,现在更是国家一级学科,需要系统、专业的学习,绝非闭门临帖就能有所得的。

对于每一位不再安于“写字自娱”的书法个体而言,出路,就在那扇主动向外开启、同时也向内深探的艺术之门之后。

发表评论 评论 (0 个评论)