近期,广西贺州的李明同学以其独特的毛笔字迹在网络上引起了广泛关注。针对其书法作品,专业书法人士和广大群众纷纷提出各自见解,激起了关于传统书法与创新个人书体之间的一场激烈。那么,李明同学的字究竟如何呢?

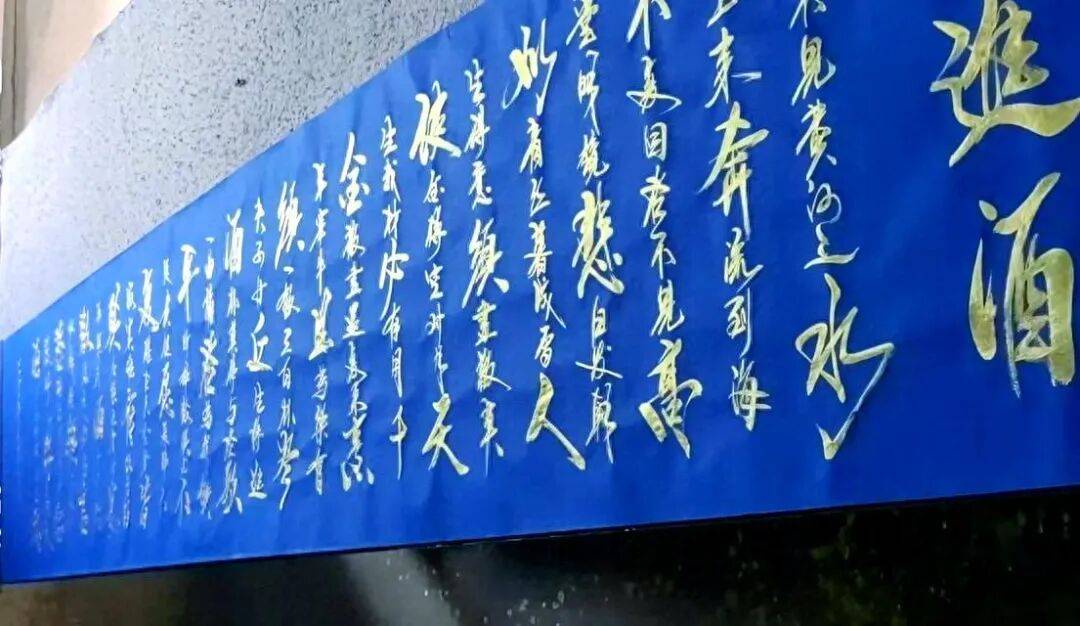

李明同学抖音爆火的江湖体书法

作为专业书法媒体,我们可以确定的是,李明同学的书法,是板上钉钉的江湖书体,没有传统根基与法度,全然个人才艺表达,自然也没有艺术收藏价值,和农家十字绣以及地摊花鸟画价值相当。关于李明同学书法“江湖体”的定性,他本人在学习书法10年后,一定会有深刻体会。对此,作为专业书法媒体,不作争议。

而我们今天要讨论的是李明江湖体爆火的背后。

一、李明书法何以爆火

1、写书法有法而无定法

书法,作为一门传统艺术,确实有其内在的规律和法度,如字的布局、笔画的粗细等,都需遵循一定的原则。然而,历史上众多书法大家如行楷草、柳欧颜等,他们的作品都独具特色,这又证明了书法的多样性和自由度。既然书法可以千变万化,那么书写者在创作时就有了更多的自由度。而李明同学的书写状态,更具群众基础。

李明同学书写细节,可见基础薄弱

2、公众对“乱书”的不满

其次,部分书法大家的“乱书”作品引发了公众的不满。近年来,一些所谓的“丑书”“吼书”作品出现在公众视野中,挑战传统书法审美。由于这些“乱书”的创作者都是书法家或美院领导,他们的行为无疑给公众传达了一个错误的信息:既然他们可以随意书写并称之为艺术,那么我们普通人创作的写法也应当得到认可。所以“乱书”起到了一定负面影响。

3、现代人对书法的态度变化

再者,现代人对传统书法的漠视,也是导致争议的原因之一。在科技高速发展的今天,科技发展使得人们对书法的关注减少,硬笔逐渐取代了毛笔的地位,人们对写字的关注度也在逐渐降低。除了学生日常书写和考试外,成年人很少再有机会提笔写字。因此,书法的群众审美基础减弱,书法这门艺术正逐渐失去其群众基础。当人们偶尔看到如李明同学这样的书法作品时,自然会引发一番关注与讨论。

4、社会情绪对立的影响

在当今社会,情绪对立成为了一种普遍现象。它超越了阶层、性别、权法等传统对立范畴,呈现出一种极端的对立状态。在这种情绪对立中,人们往往不关心事实真相和因果关系,而是单纯地以个人情感为标准,对任何观点都持反对态度。

被个人情绪控制的群众,无论专业人士如何解读李明同学的书法作品,总有人会提出异议,甚至无需任何理由,只需在键盘上轻敲几字即可表达自己的立场。甚至会利用“粉丝量大就有理”“专家支持者少就是错”这样的低级标准,去抵触专业观点。

二、国人审美的严重缺失

从李明同学书法爆火,证实广大中国人审美的严重缺失,14亿中国人中,至少有13亿人是不具备专业书法审美的。我们来看看审美缺失的具体表现:

1、书法不需要临帖?

首先,对于不临帖的看法,专业评论往往鼓励李明同学去临帖以夯实基础。然而,有人反驳道:“王羲之临摹了谁的帖,在他之前的人又临摹了谁的帖,他们不也都成名了吗,自成一派。”这种观点显得过于片面。中国书法艺术的博大精深,并非一人所能独创。像王羲之这样的大师,是在继承前人精髓的基础上,通过临摹和自身努力,才达到了集大成的境界。对于年仅十三岁的李明来说,要想在书法上有所成就,临帖是必不可少的环节。

2、 “丑书”远不如“江湖体”

在百姓眼中,“丑书”与“吼书”被误认为是江湖体的延续。这两者虽表面相似,但实质上有着显著的区别。前者多出自有身份、有地位且在书法领域有一定造诣的艺术家之手。但是对于广大群众而言,欣赏不了正统书法,就会共情于民间江湖体。

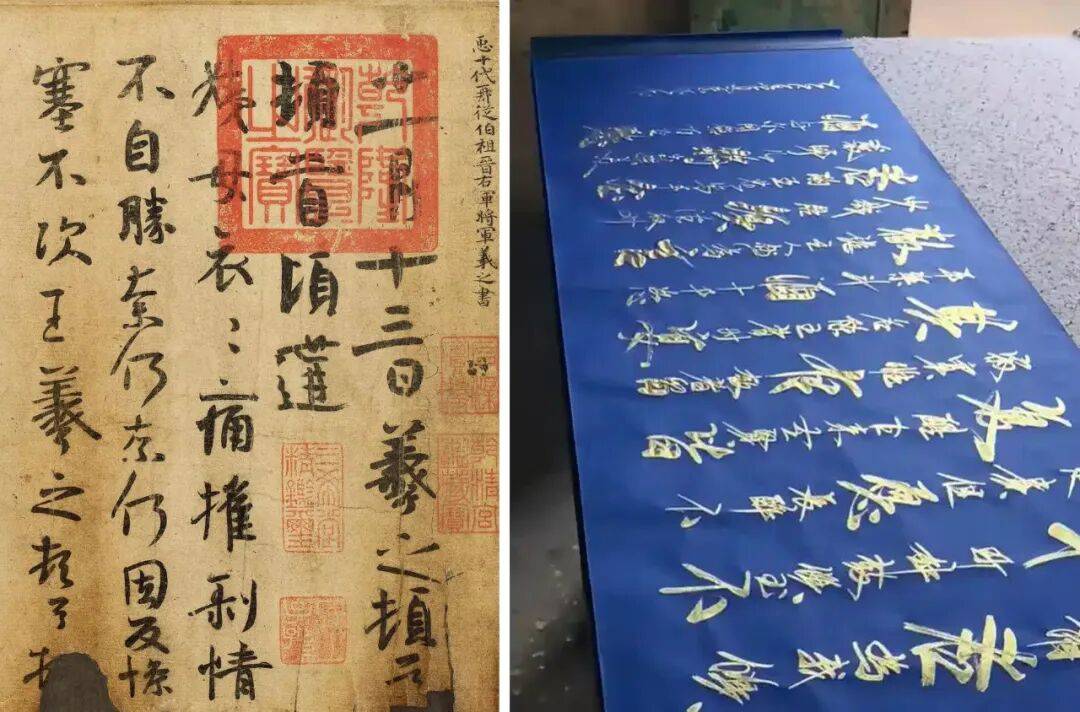

我们举例,看到下图,左侧是王羲之《姨母帖》,右侧是李明同学的作品,很明显,百姓会更喜欢李明同学的“江湖体”,不会去理解王羲之质朴凝重、古朴高华的艺术魅力。

3、群众正在扮演捧杀角色

最后,针对网络上出现的“见不得别人好”的言论,我们应理性看待。专业人士对李明同学的期望和要求,是基于对其天赋和勤奋的认可与珍惜;而广大网友的期望则可能过于苛刻,甚至带有道德绑架的色彩。专业人士的指导旨在帮助李明同学在书法道路上走得更远、更稳,而网友的过高期望则可能适得其反,阻碍其成长。站在这个角度来看,广大群众其实在无形中,扮演了捧杀角色。

李明同学的书法的爆火,可以理解为江湖书法的一次盛大狂欢,这种热闹局面是江湖体书法前所未有的一次高光展示,当然,也是最后一次。

李明同学的书法有多火,就证明中国人的书法审美缺失有多么严重。狂盛之后,或许是理性的开端。

三、李明书法爆火现象三问

如果还有人不理解李明同学的书法,为何是“江湖书法”,我们不妨思考三个问题。

1、他的字若出售,你愿意支付多少价格?

2、随着李明知识阅历的丰富,尤其是他进行深入和系统性的学习之后,他如何看待自己10年前的书法作品?

3、二三十年后,书法界是否会给予李明一席之地?

通过这三个问题的思考,我们可以更全面地审视李明同学在书法道路上的成长与潜力。

书法思考◎有益分享

发表评论 评论 (2 个评论)