关于中国古代书画的域外收藏与研究近年来愈发为大家所关注,其中尤以日本和美国在关于中国古代书画藏品数量和体系研究上最为成熟。

这种域外鉴藏与研究一方面为国内艺术史研究提供了新的研究视角与借鉴,一方面也体现了中国传统艺术在海外的传播与交流。中国古代书画艺术的海外流传古已有之,如历史上各朝代与日本、韩国的文化交流与贸易,使得日本、韩国各大博物馆、美术馆目前仍藏有数量不少的中国古代书画。

尤其是日本,不仅历史上有大量的书画传入日本,近代以来更有大量的文物商人来华搜罗书画文物运回日本,他们或自己收藏或贩卖给国内藏家,有的还转运至欧美进行展销,使得日本成为中国书画艺术收藏与研究的重镇,也推动中国艺术在欧美地区进一步流传。清末民初的战乱不断与社会动荡,让原本深藏于皇家宫廷与重要私人藏家的藏品被动地流入社会,为海外买家提供了丰富的文物藏品与可能性,吸引了大批日本和欧美的古董商或藏家来到中国。

其中这一时期在收藏数量、体系构建、藏品质量,以及对中国书画域外鉴藏的整体推动上影响较大的当以美国收藏家——查尔斯·朗·佛利尔以及他所捐赠的佛利尔美术馆最为值得关注。

查尔斯·朗·佛利尔

佛利尔早年因参与创办实业而积累了相当财富,实业家的背景对此后他的艺术收藏有着很大影响。他的收藏最早始于欧洲版画,后专注于美国本土画家詹姆斯·惠斯勒。惠斯勒作品曾受到日本和中国艺术的影响,这些都吸引了佛利尔对东亚艺术的关注,在1890年左右,惠斯勒还曾鼓励佛利尔来中国亲身体验这一文明古国。

此外,在东亚艺术的收藏上佛利尔还受到恩斯特·费内罗萨的影响,费内罗萨早年在日本教学的经历使他对日本艺术颇为了解,并通过当时日本所藏的中国书画,开始研究中国艺术。回到美国后,费内罗萨任职于波士顿美术馆,也正是在他的影响下,佛利尔在日本与中国艺术的收藏品质以及收藏体系的构建上从一开始就有了一个标准和理念。

比如费内罗萨在《中国和日本艺术的时代》中写道:“商周是中国艺术的初步发展的时期,到汉代有了深入的发展和创新,之后经过缓慢发展,在唐代达到顶峰。在11世纪至12世纪的宋代达到第二个巅峰,之后走向衰落。”这也为后来佛利尔在收藏中国古代绘画时重视唐宋绘画而轻视明清绘画提供了理论依据。

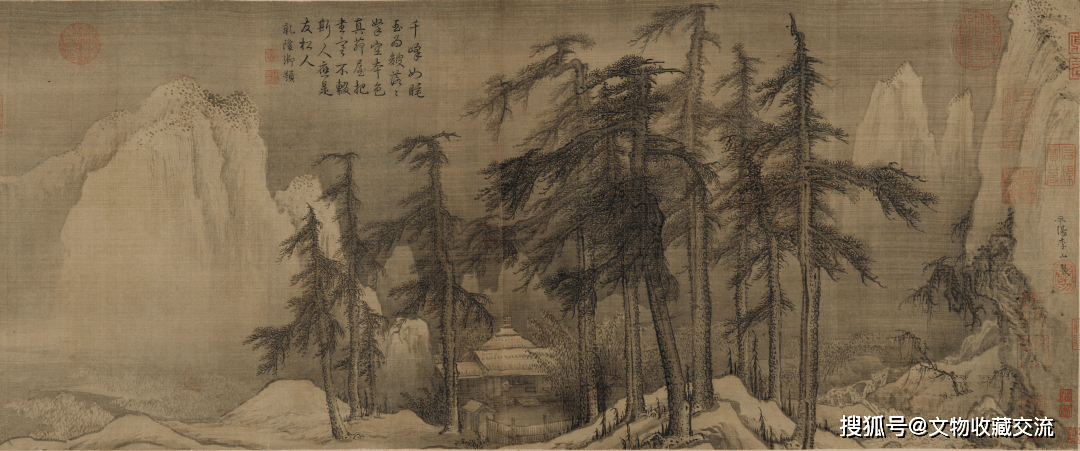

金 李山 风雪杉松图

从佛利尔收藏中国古代书画的时间上来看,虽然他早在1893年就通过纽约的日本古玩店购得一件《荷塘鹭鸶图》,开始涉足中国藏品,但此后中国书画并不是他的收藏重点,这一时期他更感兴趣的是商周的青铜器与汉唐的陶瓷和雕塑。这一状况一直到1909年他第三次中国行时期才发生重要转变。

具体表现为,收藏的重心由日本文物转向中国文物,又从中国的陶瓷转向古代书画。促使他这一转变的原因,我们尝试通过以下三个方面来理解:一是通过多年对中国艺术品和日本艺术品的研究收藏,让他深刻认识到中国艺术与日本艺术之间的渊源关系,就像他在第三次中国行期间所写下的:“这次访问有些匆忙,但通过这次对古老中国的一瞥,证实了近年来从各处获得的印象:日本似乎只是个模仿(中国)的玩偶。”

二是19世纪末20世纪初美国对中国绘画的研究和收藏尚处于初始阶段,美国收藏界并没有像日本一样形成规模的中国画收藏与研究,他们当时收藏更多地关注中国古代青铜器和陶瓷,所以佛利尔在深入研究的基础上发现了中国书画的收藏潜力。

三是在佛利尔几次中国行的过程中,有机会接触到当时国内最重要的一批收藏家和最活跃的古董商人,如端方、庞元济、李文卿、卢芹斋、游筱溪、王鉴堂等,通过观摩他们的藏品和交流鉴赏知识,佛利尔不仅提高了自己对中国书画的鉴赏水平,还为日后有机会入手他们部分藏品或通过他们进行购买提供了可能,这也意味着他在收藏来源上由以往的通过日本藏家和古董商转向中国藏家和古董商人,这让他在价格和藏品质量上有了更多优势。

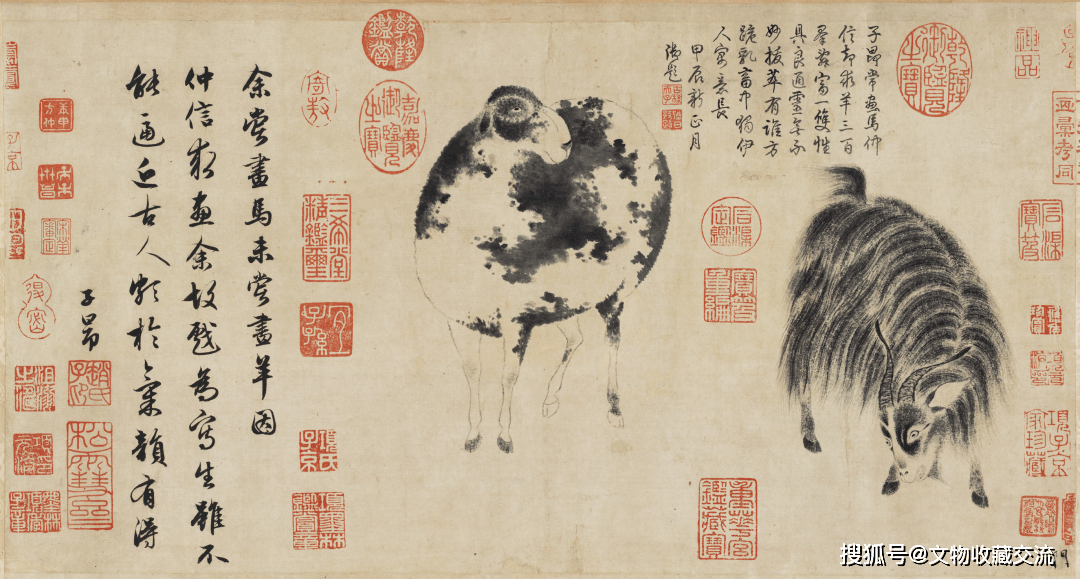

元 赵孟𫖯 二羊图

除了以上原因,佛利尔对艺术品的主观审美选择与中国画所追求画面意境的诗意表达在某种程度上的审美契合同样值得关注。比如早期其收藏惠斯勒作品中的抽象审美的意境与中国山水画中“气韵生动”的关联,都体现了他对艺术品主观审美的一种追求。

就像他在1910年10月行至洛阳郊区的一个小村庄时所写到的那样:“周围的乡村、附近的河流、美丽的梯田和带平顶的山峦还有花园般的菜地。这里新播下的谷物开始发芽,长出美丽的绿苗,错落有致。众多梯田带着长长的曲线,南边层叠上升的山顶露出寺庙的屋顶……附近柳树的淡黄和暗绿中点缀着柿子树的深棕红,树上结满了熟透了的果子。这些构成了我眼中最美的风景。尤其是在这时,太阳在远山背后落下,空气柔和而清新。”

通过以上充满情感和画意的描写,我们甚至可以想见是一幅宋代时期郭熙笔下的山水画,宁静而悠远。所以佛利尔对于艺术的主观审美、中国画中的诗意表达以及他在中国所经历的美好景色共同促使他收藏重心的转变。

南宋 梁楷 《雪山行旅图》册页

细究佛利尔的中国画收藏,离不开他的四次中国之行。虽然早在1880年左右惠斯勒就曾鼓励佛利尔来中国,但直到1895年佛利尔才第一次踏足中国。1895年,佛利尔在他环球旅行至东亚由印度前往日本时,临时改变计划先后访问了香港、上海,这也是他第一次踏足中国这个古老国家。可能是出于临时行程,虽然在上海待了六天,但并没有深入接触中国的收藏市场,其间只购买了一两件陶瓷。

1907年,佛利尔第二次来到中国,历时十天左右,先后访问香港、广州、上海,与第一次来中国时不同,这次他在上海走访接触了不少的古董商人和藏家,使他对陶瓷和中国文化有了更多了解。1909年,他从香港入境,开启了为期六周的第三次中国行。先后到访香港、上海、天津、北京、汉口、南京,最后又返回上海。与前两次不同,这一次他有一个月左右的时间是在北京度过。其间收购了大批唐宋时期的绘画,虽然其中夹杂不少数量的明清时期仿古之作,但也不乏精品,比如收购十二开册页之一的《雪山行旅图》,典型范宽一脉画法,笔墨沉着,在林木的刻画与山石轮廓处笔线浓重,皴擦与渲染并用,意境悠远,气势雄阔。

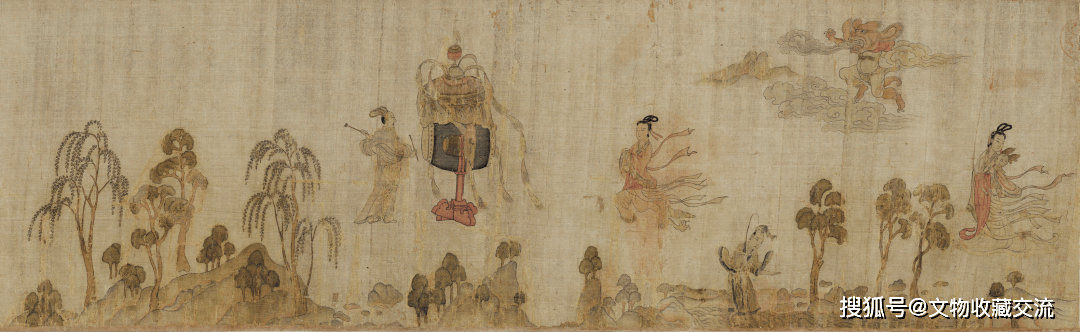

1909年10月,佛利尔认识了当时的北方大收藏家端方,在观摩藏品之后,对端方和他的藏品大为赞叹,并称其为“最有魄力和热情的收藏家”。在端方去世之后,他的家藏随之流入市场,其中便有数件精品为佛利尔所购去。如1914年经福开森之手从端方后人中所购传为顾恺之所作《洛神赋图》,虽后定为宋代摹本,但其高古游丝的笔法与淡彩渲染的赋色,共同绘就出画面中惟妙惟肖的人物表达与整体的故事性叙述。

南宋 佚名 洛神赋图

一年之后的1910年9月,佛利尔第四次也是最后一次来到中国,一直到1911年2月离开,其间有五个月时间,他从上海入境,一路经青岛、天津,来到北京,在北京停留一个月之后又南下河南安阳、开封、郑州、洛阳,其间的龙门石窟给他留下了深刻影响。由洛阳返回北京之后,又经天津、秦皇岛、锦州等地北上沈阳,最后在访问旅顺和大连之后回到上海。在上海佛利尔经他的收藏顾问福开森介绍,认识了近代史上非常重要的大收藏家庞元济。他在参观庞氏虚斋收藏后,对于藏品的数量和质量大为震撼,这为他后来接手庞氏部分作品埋下了伏笔。

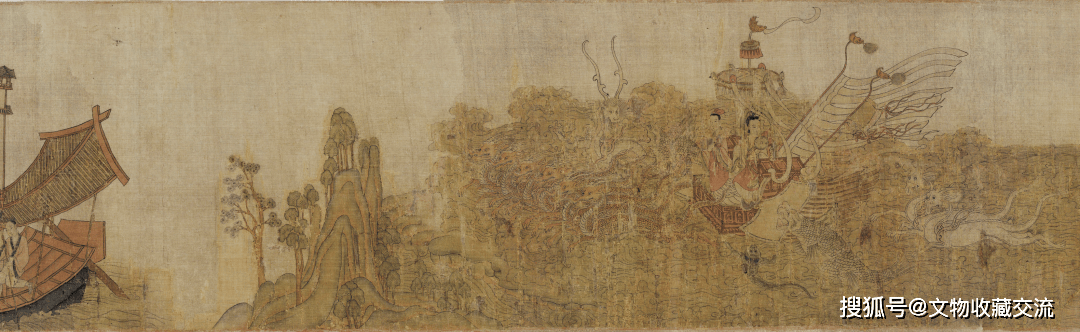

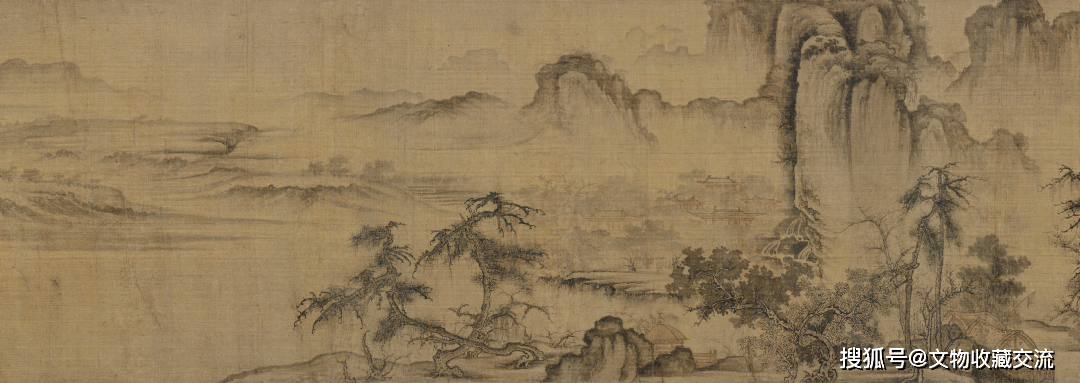

两人此后常有书信往来,并通过其堂弟庞赞臣,古董商李文卿、游筱溪等人之手,有过多次藏品交易。如20世纪16年从庞元济处购买的传北宋郭熙所作《溪山秋霁图》,山水长卷,画面中层峦叠嶂,山水纵横,高远、深远、平远穿插其中,布置有序,典型宋代山水所追求的可居可游之境。

画后文嘉、王穉登、董其昌等题跋可知该卷最早为明莫是龙所藏,再经张丑、吴升等,后又递藏至庞元济,可谓流传有绪。该件作品20世纪50年代经谢稚柳鉴定,从山石画法、林木表现,以及与郭熙、王诜现有作品的画风比较,最后定为王诜所作。这一结论在张珩《木雁斋书画鉴赏笔记》中也得到了印证:此卷旧定作郭熙,盖据卷后文嘉跋。然笔墨虽佳,终觉不类。大凡山水为最,树次之,人物更次之,不能如河阳之功力悉敌。又构图布局虽是北宋典型,亦有许多欠缺,不能工稳。谢稚柳定为王诜之作,信而有征,其树尤与《渔村小雪》无异,宜从之。由此,该卷为王晋卿之作至今已成学界共识。此外还有1917年元代钱选《来禽栀子图》,同样是通过庞莱臣之手而购得的花鸟画精品之作。

北宋 王诜 溪山秋霁图(局部)

1911年2月佛利尔结束了他最后一次中国之行,回到美国之后不久因为身体原因使他无法再像以往那样通过去中国或日本实地考察而购买藏品。1914年之后,佛利尔的中国书画的来源主要集中在卢芹斋、李文卿、游筱溪等几个大古董商人之手来购买,他们也通过在美国开设古玩店和佛利尔保持密切联系。

在他的中国书画收藏序列中,书法作品在收藏数量和质量上远远不及中国画作品,更多是绘画作品中的名家书法题跋,比如《洛神赋图》中的董其昌、杨守敬书法,《溪山秋霁图》卷后的文嘉、王穉登、董其昌书法,《来禽栀子图》中赵孟𫖯书法等。

元 钱选 来禽栀子图

关于佛利尔对于中国书画的收藏情况,根据王伊悠在《美美与共——佛利尔与中国艺术的故事》一书所载:“中国绘画在佛利尔国际艺术收藏体系中占有重要的地位,在捐赠给国家的艺术品中,中国绘画有1255件,总数超过了他钟爱的惠斯勒版画、素描和绘画(总共1151件)以及日本绘画(804件),成为他世界绘画收藏中的重中之重。”通过上述描述可知中国书画在其收藏体系中所占据的比重。正是他的这些捐赠,使得佛利尔美术馆在成立之初便一举超过波士顿美术馆成为当时美国收藏中国书画最重要的收藏机构。

佛利尔对中国书画的收藏,引领了美国收藏界对中国艺术文化愈发重视的潮流,尤其是在当时博物馆、美术馆建馆蔚然成风的时代下,对中国书画艺术的海外收藏与研究利用起到重要推动作用。他对中国艺术的热爱以及对中国历史文化的了解,使他对中国这个古老国家产生了深厚的感情。在当时中国内部战乱不断,外部列强环伺的背景下,他对中国做出了他的预判:“和更多的中国人打交道之后,我对他们更加尊重,更有信心。

有朝一日,中国人民会恢复数世纪以前的地位,在众多方面引领世界。”对于这一判断的长远和深刻,让一百年后的我们读来仍觉得不可思议。所以关注其收藏的渊源与影响不仅是研究中国艺术海外鉴藏与研究的重点案例,也是研究近现代中国文化海外传播的重要文化现象。

发表评论 评论 (3 个评论)