黄维樑,香港中文大学学士,美国俄亥俄州立大学博士。曾任香港中文大学及海内外多所大学教授;著述从首部《中国诗学纵横论》至今年的《香港文学通论》,共三十余种。

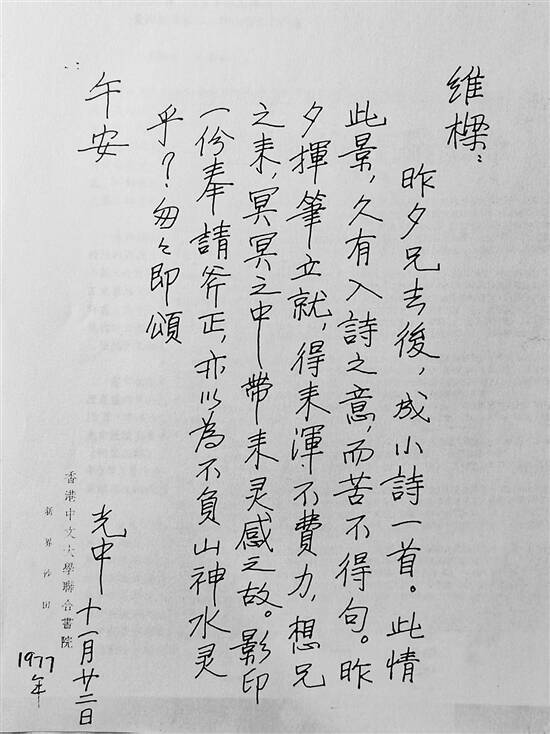

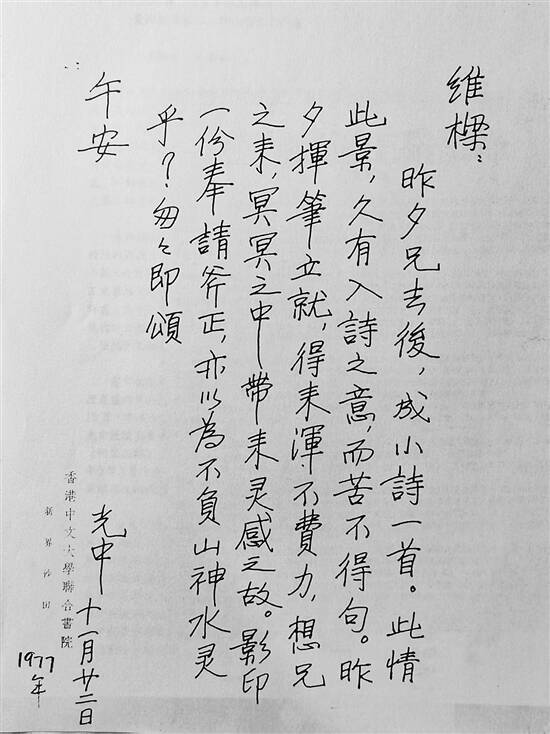

余光中致黄维樑的信

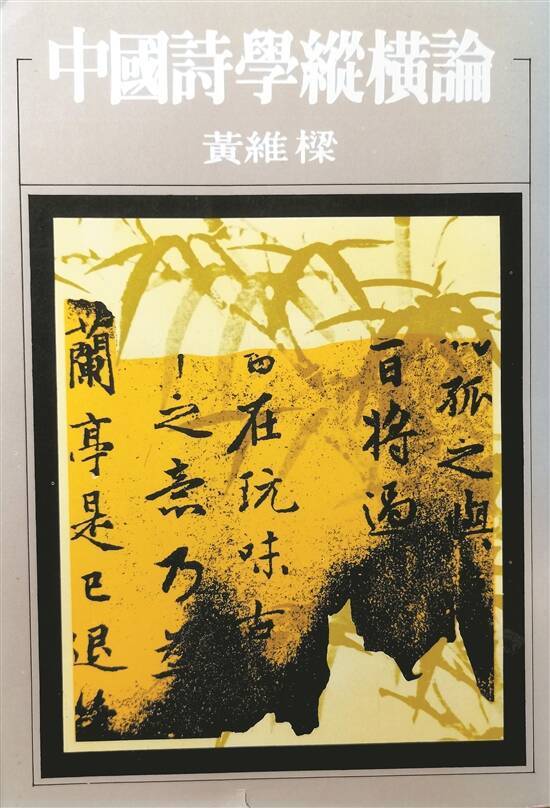

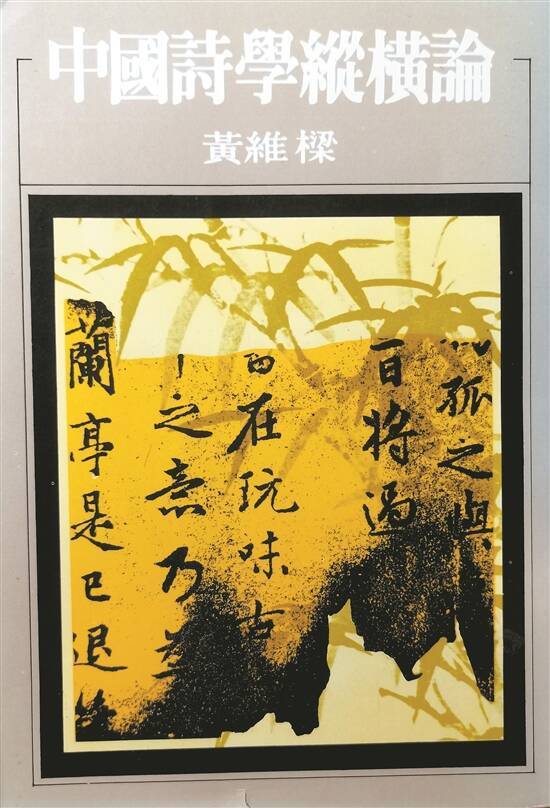

1977年出版,论诗话、词话,论《人间词话》,论言外之意。印了五次。

黄维樑,香港中文大学学士,美国俄亥俄州立大学博士。曾任香港中文大学及海内外多所大学教授;著述从首部《中国诗学纵横论》至今年的《香港文学通论》,共三十余种。

余光中致黄维樑的信

1977年出版,论诗话、词话,论《人间词话》,论言外之意。印了五次。

□黄维樑

数十年来读书,除了中学时期的数学、物理、化学、生物外,我主要读人文学科的图书,特别是文学的。读得杂,但杂中有序,有重心。

中学时期蒙蒙昧昧,家里和学校图书馆有什么书,我就挑什么书来读。1965到1969年读大学,是我的启蒙时期。上《文心雕龙》课,1500年前典雅的文辞,一读惊美倾心,此书成为我日后治“龙学”的基础。课外读余光中,文星版黄皮书1963年的《掌上雨》、1964年的《左手的缪思》、1965年的《逍遥游》,文章瑰丽博雅不可方物,此三书为我日后的“余学”奠基。读香港作家徐速的爱情小说《星星·月亮·太阳》,发表长文评论之,此书成为我日后研究香港文学的引路之光。

香港中文大学新亚书院的校园小,图书馆却相当大气。我课余浏览中典西籍,对杂志兴趣浓郁:《明报月刊》等中文杂志之外,《巴黎评论》(Paris Review)和《文汇》(Encounter)等肆意翻阅。我主修中文,副修英文。刘大杰的《中国文学发达史》——此书为台湾翻印,原书名中“发展”被改成“发达”,以及两千多页圣经纸精印精装的《诺顿版英国文学选集》(The Norton Anthology of English Literature)分别是中英文系的指定教材。中西兼顾,使得我日后的文学研究和评论,常带有比较文学色彩。

1971至1976年,我在美国的俄亥俄州立大学深造,文学理论为我主要用心用力之所在。陈颖教授和Prof James Battersby都专精于此,论文导师陈颖先生对古典诗词简直倒背如流,两位老师都让我得益匪浅。俄大图书馆高十多层,考试期间馆内提供免费咖啡,学子细品牛吞,为使脑细胞保持活跃。馆藏东方书籍若干万册,我读博期间,天天泡馆,沉浸在中西典籍之中。我的博论题目定为“中国诗话词话的印象式批评”,论述时采用中西比较的方法。馆藏的古今诗话词话数量可观,我浏览了个遍,从中抽样选择诗话14种、词话7种,作为析论的对象。哥伦比亚大学的夏志清教授非常关心我的学业(我差一点成为他的学生),我告诉他准备怎样写博论,他回信说:“不要自讨苦吃,选择一两种诗话、词话来做不就行吗?”我还是照原来构想苦干一番。

我通过中西比较来说明中国诗话词话批评手法的特点,西方的文论自然要尽可能阅读。图书馆里有的是永远看不完的相关书籍,我从古希腊罗马的经典,看到20世纪如艾略特、韦勒克、弗莱等人的著作,不亦苦乎,也不亦乐乎。图书馆影印方便,不像钱钟书在牛津大学“饱蠹楼”(Bodleian Library)那样要勤抄笔记。我不懂拉丁文,更不会希腊文,亚里士多德和朗杰纳斯等人的高论,只能阅读英文翻译。

1976年夏天,我取得文学博士学位,马上回到香港的母校教书。教学相长,教什么就要备什么课。在港中大,我所教以现代文学为主,阅读自然离不开“鲁郭茅巴老曹”诸人名作,徐志摩、闻一多、卞之琳以来的新诗,还有钱锺书的《围城》。身为香港人,我同样关注香港文学,将阅读和评论的结果,结集推出1985年的《香港文学初探》。我的阅读仍然杂,但与教学和研究的主体保持着密切关系。阅读一向是我的乐趣。在香港,教学之外,各种学校内外的文化活动催人而来、逼人而来,我常常觉得开卷肆读、细读的时间不够,十分怀念俄大图书馆宁谧畅读的岁月。

到了21世纪初,我在台湾的佛光大学教书,肆读、细读的时光仿佛倒流而来。佛光大学校园之东是太平洋,古今中外的典籍浩瀚如海如洋。我沉浸于阅读,研究,写作,出版。2014年的《壮丽:余光中论》、2016年的《文心雕龙:体系与应用》,两本书的很多篇章就是在佛光普照中完成的。

时光跳接到最近。我受邀7月在内地一高校开设一个暑期“微课程”,名为“西方文学经典选讲”。目前备课,重读《俄狄浦斯王》《哈姆雷特》等等经典,依旧趣味盎然、收获沛然,十分“享受”。近月,一直在重读旧的拙作、新的拙作,为了要编集出书,或者为了交稿前的“品质控制”,也有“自珍”的因素在。得闲也许就此事写一篇《黄维樑读黄维樑》,作为我阅读史的附记。

[书房简介]

我的书房有两个,香港的书房称“若衡文库”,深圳的书房称“书厅”。书厅有V字形书架,其后为书桌、电脑桌等,是我的工作间。我非藏书家,书是积累堆叠起来的,书的增加、滋长有如热带雨林。我爱书房里所有的书、报刊、文稿、信件,但这些迟早将离我而去。

[书道]

要精读的书为何,可略读的书为何,因人而异。我精读的书,必在篇页划线显示要点,必加注、加批表示心得或疑难。用蓝色笔、黑色笔写字,用红铅笔划线,用淡黄笔或淡绿笔把佳句、特句涂上色泽。这样,篇篇页页都瑰丽多彩。

[书语]

我阅读,我享受人生。

[近读]

李平:《黄侃〈文心雕龙札记〉研究》(中华书局)

季进:《钱锺书与现代西学》(广西师范大学出版社)

张向东:《新名词、外来语与中国文学的现代化》(商务印书馆)

叶琼琼:《隐喻与中国现代诗歌研究》(武汉大学出版社)

徐强:《人间送小温——汪曾祺年谱》(广陵书社)

[自荐]

黄维樑:《中国诗学纵横论》(1977年台北洪范书店)

那些肆读、细读的时光……

来源:羊城晚报 2025年11月16日 版次:A06栏目:花地上書房作者:黄维樑

黄维樑,香港中文大学学士,美国俄亥俄州立大学博士。曾任香港中文大学及海内外多所大学教授;著述从首部《中国诗学纵横论》至今年的《香港文学通论》,共三十余种。

余光中致黄维樑的信

1977年出版,论诗话、词话,论《人间词话》,论言外之意。印了五次。

黄维樑,香港中文大学学士,美国俄亥俄州立大学博士。曾任香港中文大学及海内外多所大学教授;著述从首部《中国诗学纵横论》至今年的《香港文学通论》,共三十余种。

余光中致黄维樑的信

1977年出版,论诗话、词话,论《人间词话》,论言外之意。印了五次。

□黄维樑

数十年来读书,除了中学时期的数学、物理、化学、生物外,我主要读人文学科的图书,特别是文学的。读得杂,但杂中有序,有重心。

中学时期蒙蒙昧昧,家里和学校图书馆有什么书,我就挑什么书来读。1965到1969年读大学,是我的启蒙时期。上《文心雕龙》课,1500年前典雅的文辞,一读惊美倾心,此书成为我日后治“龙学”的基础。课外读余光中,文星版黄皮书1963年的《掌上雨》、1964年的《左手的缪思》、1965年的《逍遥游》,文章瑰丽博雅不可方物,此三书为我日后的“余学”奠基。读香港作家徐速的爱情小说《星星·月亮·太阳》,发表长文评论之,此书成为我日后研究香港文学的引路之光。

香港中文大学新亚书院的校园小,图书馆却相当大气。我课余浏览中典西籍,对杂志兴趣浓郁:《明报月刊》等中文杂志之外,《巴黎评论》(Paris Review)和《文汇》(Encounter)等肆意翻阅。我主修中文,副修英文。刘大杰的《中国文学发达史》——此书为台湾翻印,原书名中“发展”被改成“发达”,以及两千多页圣经纸精印精装的《诺顿版英国文学选集》(The Norton Anthology of English Literature)分别是中英文系的指定教材。中西兼顾,使得我日后的文学研究和评论,常带有比较文学色彩。

1971至1976年,我在美国的俄亥俄州立大学深造,文学理论为我主要用心用力之所在。陈颖教授和Prof James Battersby都专精于此,论文导师陈颖先生对古典诗词简直倒背如流,两位老师都让我得益匪浅。俄大图书馆高十多层,考试期间馆内提供免费咖啡,学子细品牛吞,为使脑细胞保持活跃。馆藏东方书籍若干万册,我读博期间,天天泡馆,沉浸在中西典籍之中。我的博论题目定为“中国诗话词话的印象式批评”,论述时采用中西比较的方法。馆藏的古今诗话词话数量可观,我浏览了个遍,从中抽样选择诗话14种、词话7种,作为析论的对象。哥伦比亚大学的夏志清教授非常关心我的学业(我差一点成为他的学生),我告诉他准备怎样写博论,他回信说:“不要自讨苦吃,选择一两种诗话、词话来做不就行吗?”我还是照原来构想苦干一番。

我通过中西比较来说明中国诗话词话批评手法的特点,西方的文论自然要尽可能阅读。图书馆里有的是永远看不完的相关书籍,我从古希腊罗马的经典,看到20世纪如艾略特、韦勒克、弗莱等人的著作,不亦苦乎,也不亦乐乎。图书馆影印方便,不像钱钟书在牛津大学“饱蠹楼”(Bodleian Library)那样要勤抄笔记。我不懂拉丁文,更不会希腊文,亚里士多德和朗杰纳斯等人的高论,只能阅读英文翻译。

1976年夏天,我取得文学博士学位,马上回到香港的母校教书。教学相长,教什么就要备什么课。在港中大,我所教以现代文学为主,阅读自然离不开“鲁郭茅巴老曹”诸人名作,徐志摩、闻一多、卞之琳以来的新诗,还有钱锺书的《围城》。身为香港人,我同样关注香港文学,将阅读和评论的结果,结集推出1985年的《香港文学初探》。我的阅读仍然杂,但与教学和研究的主体保持着密切关系。阅读一向是我的乐趣。在香港,教学之外,各种学校内外的文化活动催人而来、逼人而来,我常常觉得开卷肆读、细读的时间不够,十分怀念俄大图书馆宁谧畅读的岁月。

到了21世纪初,我在台湾的佛光大学教书,肆读、细读的时光仿佛倒流而来。佛光大学校园之东是太平洋,古今中外的典籍浩瀚如海如洋。我沉浸于阅读,研究,写作,出版。2014年的《壮丽:余光中论》、2016年的《文心雕龙:体系与应用》,两本书的很多篇章就是在佛光普照中完成的。

时光跳接到最近。我受邀7月在内地一高校开设一个暑期“微课程”,名为“西方文学经典选讲”。目前备课,重读《俄狄浦斯王》《哈姆雷特》等等经典,依旧趣味盎然、收获沛然,十分“享受”。近月,一直在重读旧的拙作、新的拙作,为了要编集出书,或者为了交稿前的“品质控制”,也有“自珍”的因素在。得闲也许就此事写一篇《黄维樑读黄维樑》,作为我阅读史的附记。

[书房简介]

我的书房有两个,香港的书房称“若衡文库”,深圳的书房称“书厅”。书厅有V字形书架,其后为书桌、电脑桌等,是我的工作间。我非藏书家,书是积累堆叠起来的,书的增加、滋长有如热带雨林。我爱书房里所有的书、报刊、文稿、信件,但这些迟早将离我而去。

[书道]

要精读的书为何,可略读的书为何,因人而异。我精读的书,必在篇页划线显示要点,必加注、加批表示心得或疑难。用蓝色笔、黑色笔写字,用红铅笔划线,用淡黄笔或淡绿笔把佳句、特句涂上色泽。这样,篇篇页页都瑰丽多彩。

[书语]

我阅读,我享受人生。

[近读]

李平:《黄侃〈文心雕龙札记〉研究》(中华书局)

季进:《钱锺书与现代西学》(广西师范大学出版社)

张向东:《新名词、外来语与中国文学的现代化》(商务印书馆)

叶琼琼:《隐喻与中国现代诗歌研究》(武汉大学出版社)

徐强:《人间送小温——汪曾祺年谱》(广陵书社)

[自荐]

黄维樑:《中国诗学纵横论》(1977年台北洪范书店)

发表评论 评论 (3 个评论)