周艺文个展在上海西岸艺博会爆了

作为第七届上海国际艺术品交易周的重要展览,第十二届西岸艺术与设计博览会于2025年11月13日开幕。上海言午画廊推出的“新文艺复兴:周艺文个展”引起较大关注,火爆全场,小红书的博主们纷纷打卡推荐,每天有很多观众涌向个展现场,获得国内外藏家、艺术界与广大观众的青睐与高度评价。

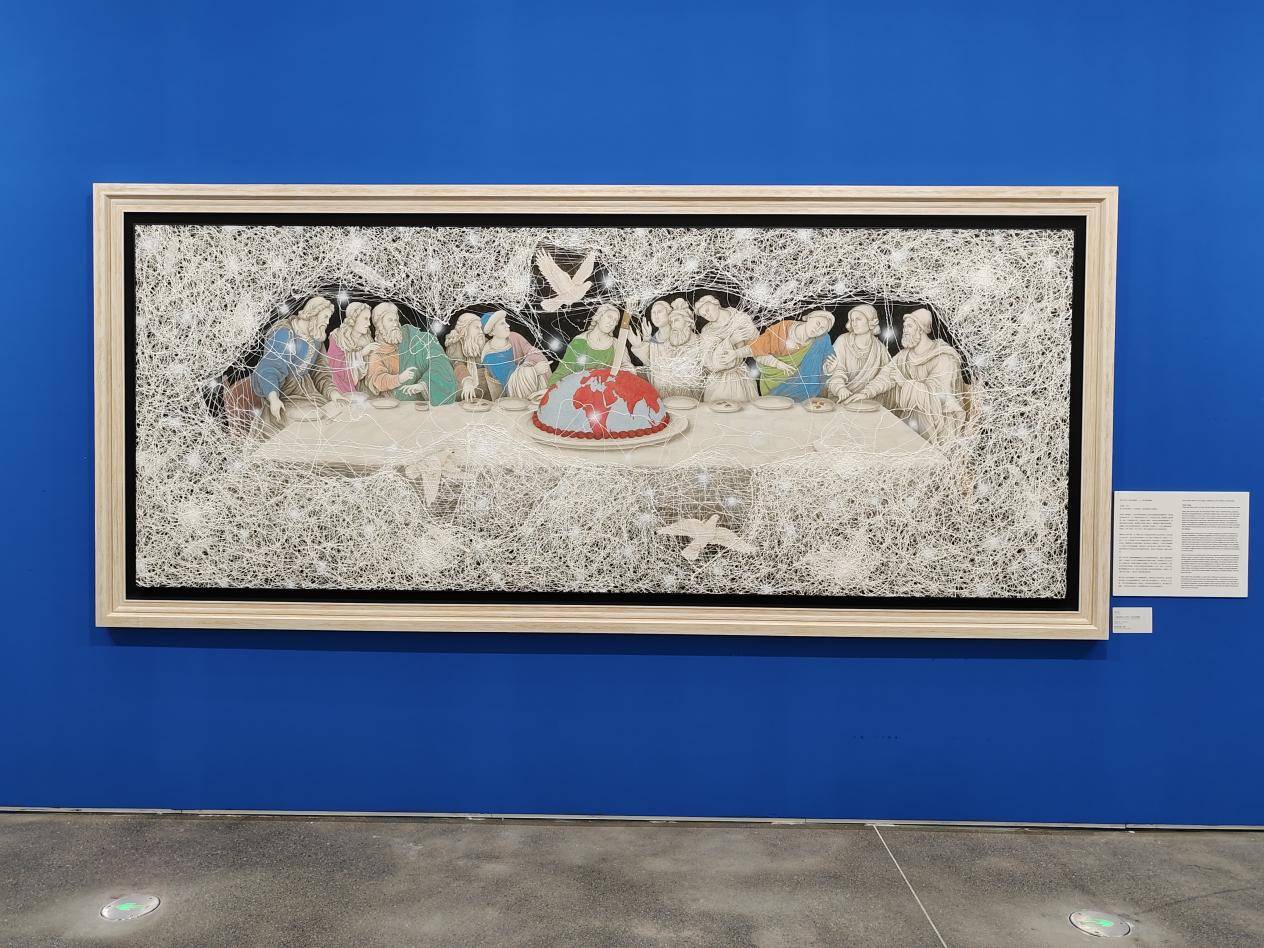

周艺文的雕塑与装置艺术作品《沉睡的蒙娜丽莎》、大型架上绘画《被困扰的文艺复兴·最后的晚餐》,成为本次上海西岸艺博会最受观众与藏家喜爱的作品之一。现场观众,尤其是年轻观众对周艺文“新文艺复兴”系列作品充满了浓厚的兴趣。

俄罗斯艺术科学院主席瓦西里·采列捷利来到展览现场,他认为“周艺文先生的当代艺术令人震惊,他的艺术预示着一个新的历史起点开始了,对于当今与未来的人们具有深远的启示意义。”

俄罗斯艺术科学院院士、俄罗斯艺术科学院国际部部长、俄罗斯国立工艺美术大学荣誉教授谢尔盖·沙古拉施威利在展览现场评价:“周艺文先生开创了当代艺术新的方向,他的当代艺术里流淌着人类生生不息的文明的血液。”

俄罗斯艺术科学院主席瓦西里·采列捷利(左一)、俄罗斯艺术科学院院士、俄罗斯艺术科学院国际部部长、俄罗斯国立工艺美术大学荣誉教授谢尔盖·沙古拉施威利(右一),周艺文(中)在展览现场。

“新文艺复兴:周艺文个展”现场。

“新文艺复兴:周艺文个展”现场。

从《被困扰的文艺复兴·最后的晚餐》《被困扰的文艺复兴·米开朗基罗的石头》,到《被困扰的哲学·桃花》《被困扰的哲学·爆破》《被困扰的哲学·流金岁月》《被困扰的哲学·月朦胧》《被困扰的哲学·绿幽》《被困扰的哲学·面具》《被困扰的哲学·月光中的面具》,以及雕塑与装置艺术作品《沉睡的蒙娜丽莎》,国际著名当代艺术家周艺文的“被困扰的文艺复兴”系列作品,定义了作为隐喻和思潮的“新文艺复兴”,将当代艺术提升到了一个哲学和伦理学层面的讨论。

意大利著名策展人、艺术批评家、威尼斯建筑大学副校长安杰洛·马吉认为周艺文的《最后的晚餐》是“全人类共谋的隐喻”,周艺文将中国工笔画的细腻精神注入西方丙烯的浓郁色彩中,创造了独特的视觉语法。工笔画的一丝不苟与丙烯颜料的现代感相互碰撞,正如画面中东方美学与西方主题的对话。这种媒介的融合本身就是一个哲学声明:在全球化时代,任何文化符号都不再纯粹,它们在不同的视觉传统间旅行、变异、再生。艺术家不是简单地拼贴东西方元素,而是让它们在画布上进行深层次的磋商,正如那十二位门徒在鸽子注视下,进行着一场没有剧本的对话。

安杰洛·马吉说:“周艺文的《最后的晚餐》是一面黑暗的镜子,映照出这个时代的悖论:前所未有的连通性与日益加深的隔阂并存,物质丰盛与精神贫瘠共生。画中那十二位人物,不再是等待救赎的信徒,而是每一个面对世界蛋糕的现代人。和平鸽在上空盘旋,不是带来圣灵的启示,而是默默见证着人类自我分割的仪式。”

周艺文接受记者采访时表示,在战争、疫情、气候危机交织的当下,艺术不应是象牙塔中的玩物,而应是抚慰心灵、凝聚共识的力量。毕加索的《格尔尼卡》控诉战争,达利的《记忆的永恒》反思时间,他们的作品之所以伟大,正是因为承载了人文精神,这也是“新文艺复兴”试图反思的核心价值。

著名诗人、策展人、艺术批评家周瑟瑟在展览前言《新文艺复兴:从人的觉醒到人的共生》中提到:我们当前所处的时代与14-17世纪的欧洲文艺复兴有诸多相似之处,正在经历一场深刻的、全方位的范式转移。真正的文艺复兴不应只是技术狂欢,而必须包含深刻的自我反思。欧洲文艺复兴的核心是人的觉醒,而“新文艺复兴”的核心是人的共生。“新文艺复兴”运动强调与历史的连续性,但周艺文揭示了其中的断裂性。我们并非平滑地继承文艺复兴的人文精神,而是将其抛入一个完全异质的数字时空。这种“困扰”源于我们无法真正将过去的精神遗产与当下的技术现实调和。我们怀揣着文艺复兴的人文理想,却身处一个算法定义一切的世界,这种精神分裂的状态正是“被困扰”的根源。

周艺文《被困扰的文艺复兴·最后的晚餐》。

周艺文《被困扰的哲学》系列作品。

周艺文《被困扰的哲学》系列作品。

周艺文《被困扰的文艺复兴·米开朗基罗的石头》。

周艺文的雕塑与装置艺术作品《沉睡的蒙娜丽莎》。

《被困扰的哲学》系列是周艺文聚焦于线、色彩与情绪的新的艺术流派的代表作,他创造了源于生命体验的艺术哲学-线的哲学-生命的复调。周艺文的当代艺术表达了他的世界观。他的作品充满了对未来的梦幻,以及纯粹沉迷的爱。

周艺文的《沉睡的蒙娜丽莎》是一件在当代艺术语境中具有深刻思辨价值的作品,它通过多维度的重构与象征性语言的运用,激活了经典图像在当下的文化生命力。作品通过“躺卧”姿态打破达·芬奇原作的端庄构图,将蒙娜丽莎从欧洲文艺复兴奇幻地拉回当代艺术的现场,赋予其更具人性化的私密状态。这种对经典形象的“祛魅”,并非简单的颠覆,而是通过重构姿态(沉睡)、形态(微胖)与装置(血管)实现“再赋魅”,使观众在熟悉的符号中遭遇陌生化的体验,触发对艺术史权威叙事的反思。

周艺文的《沉睡的蒙娜丽莎》“微胖”的躯体与红色血管构成强烈的视觉叙事:一方面,它挑战传统审美对女性身体的规训,以微胖体态呼应身体平等;另一方面,血管如根系般覆盖身体,将个体生命与文明血脉相连,暗示身体不仅是生物存在,更是文化记忆的载体。静态雕塑因血管的“流动感”被赋予时间性,蒙娜丽莎从欧洲文艺复兴的永恒微笑转入“沉睡”,暗示经典在当代语境中的休眠状态;而血管里血液的鲜活流动又象征文明基因的延续,形成“静与动”“死与生”的辩证张力。

周艺文强调,血管的红色既是血液的物质性存在,也是生命能量的象征。它们如神经脉络般连接历史与当下,暗示觉醒并非断裂式的革命,而是文明血脉的持续涌动。这种“于沉睡中见生机”的构思,暗合本雅明所说的“在灾难中寻找救赎”的历史哲学。

周艺文表示,他通过经典符号的异化,促使观众反思艺术与现实的关系:蒙娜丽莎的“沉睡”是否映射艺术在当代被景观化的命运?而血管的“跳动”又是否暗示艺术始终保有唤醒真实感知的潜能?这种自反性正是当代艺术的核心特质。

周瑟瑟认为,《沉睡的蒙娜丽莎》超越了简单的经典再造,它以具身化的视觉修辞,将艺术史符号、身体政治、文明循环论熔铸为充满张力的审美整体。周艺文通过“沉睡”与“血流”的悖论式并置,给出了对全球化语境下文明出路的诗意提案。作品在唤醒观者感官体验的同时,亦激活了艺术介入现实的思想能量,堪称“新文艺复兴”运动中兼具批判性与建构性的典范之作。

周艺文的当代艺术映照出我们自身在科技洪流中的困惑、挣扎与精神肖像。他提醒我们,一场真正伟大的“新文艺复兴”,必然包含着对自身代价的深刻洞察和对人类命运的持续关注。

发表评论 评论 (3 个评论)