岭南画派是近现代中国美术史上声名卓著、影响深远的中国画画派之一,由高剑父、高奇峰、陈树人于20世纪初创立。该画派主张“折衷中西,融汇古今”,注重写生,形成了色彩鲜明、笔墨劲爽、生活气息浓郁的独特风格。

1887年,居巢、居廉兄弟在广州创立“啸月琴馆”,以“撞水撞粉”技法革新花鸟画,为岭南画派的诞生奠定了基础。1912年,高氏兄弟与陈树人在上海创办《真相画报》,首次将战争、民生等现实题材引入中国画。1921年,高剑父在广州设立“春睡画院”,系统培养关山月、黎雄才、方人定等新一代画家,标志着岭南画派进入成熟期。1938年广州沦陷,以高剑父为首的岭南画派艺术家们迁至澳门普济禅院。期间,高剑父提出“艺术救国”的口号,其作品成为“抗战艺术”的标杆。岭南画派艺术家们将笔墨化为武器,通过“时空叙事”与“视觉符号”,将“战争的残酷”与“民族的坚韧”表现得淋漓尽致。

岭南画派的战时实践,是“艺术革新”与“社会介入”的结合,是传统笔墨与现代技法的融合,是民族精神与时代精神的统一。其“艺术救国”的理念,不仅重构了“中国画”的语言体系,更确立了“艺术作为社会动员媒介”的现代价值,是中国现代美术的重要遗产。

岭南画派:烽火中的艺术抗战

——从春睡画院到普济禅院

1938年10月21日,日军从大亚湾登陆,广州沦陷。这座承载着岭南文化千年积淀的商都,在炮火中沦为废墟:中山图书馆珍藏的5万册古籍被劫往东京帝国大学,岭南大学附中的教学楼遭炮击坍塌,春睡画院的琉璃窗被打碎,画室里的画稿、摹本散落一地——文化灭绝与国土沦陷同步发生。此时,以高剑父为首的岭南画派艺术家们,带着数百件画稿、摹本与教学资料,沿珠江突围至澳门。这座被葡萄牙殖民统治的“中立港”,成为画派延续艺术生命的“诺亚方舟”。在普济禅院,画家们将笔墨转化为武器:高剑父用《东战场的烈焰》记录上海东方图书馆的毁灭;关山月以《从城市撤退》描绘难民的流离;方人定借《荒郊战骨存》控诉侵略者的残酷。从春睡画院到普济禅院,不仅是空间的迁徙,更是岭南画派从“艺术革新”到“艺术救国”的精神涅槃。本文试图还原岭南画派抗战时期的文化实践,揭示其在民族危亡中的“艺术武器”。

一、岭南画派的历史背景与艺术特色

(一)岭南画派的起源与发展

岭南画派的形成,植根于晚清至民国初年中西文化交汇的特殊语境。19世纪末,广州作为中国最早开放的通商口岸,成为西方美术与传统中国画碰撞的前沿。1887年,居巢、居廉兄弟在广州河南隔山乡十香园创立“啸月琴馆”,以“撞水撞粉”技法革新花鸟画,成为岭南画派的发祥地。

居氏兄弟突破传统文人画“逸笔草草”的程式,注重写生观察。在《牡丹图》中,他们用清水“撞”入未干的花色,使花瓣呈现出通透的立体感;在《螳螂捕蝉图》里,通过“撞粉”技法(将白粉掺入颜料,趁湿涂抹)表现蝉翼的薄透,将昆虫的肌理刻画得栩栩如生。这种“外师造化”的实践,为后来岭南画派“折衷中西”的理念奠定了基础。

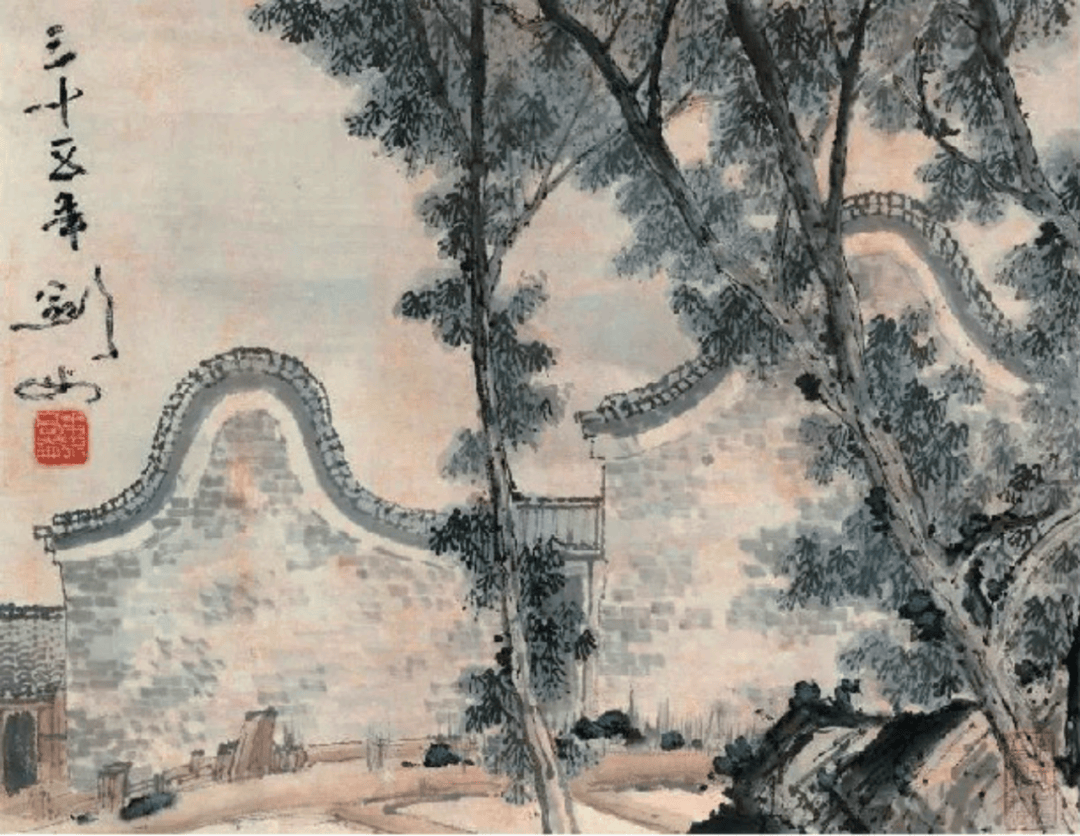

20世纪初,高剑父、高奇峰、陈树人(合称“二高一陈”)赴日留学,接触日本画坛的革新思潮。1906年,高剑父在东京加入同盟会,将革命思想与艺术革新结合,提出“新国画”理念——“以中国传统笔墨为基础,吸收西方写实技法与日本画的渲染手法,表现时代精神”。1912年,“二高一陈”在上海创办《真相画报》,发表《东战场的烈焰》《恨海难填》等作品,首次将战争、民生等现实题材引入中国画。1921年,高剑父在广州永汉北路设立“春睡草堂”(后搬迁到大北门象岗山朱紫街扩建为春睡画院),系统培养关山月、黎雄才、方人定等新一代画家,标志着岭南画派进入“成熟期”(图1、图2)。

图1(左):高剑父《东战场的烈焰》 1932

图2(右):高剑父《恨海难填》 1935

(二)岭南画派的艺术风格与创新

岭南画派的艺术风格,以“折衷中西”为核心,呈现出“传统笔墨与现代技法交融、文人意趣与现实关怀并重”的特质。

技法革新:吸收西方写实技法(如透视、光影)与日本画的渲染手法,突破传统中国画的“平面性”。高剑父的《东战场的烈焰》采用焦点透视法,将燃烧的上海东方图书馆置于画面中心,通过明暗对比强化空间纵深感;关山月的《漓江百里图》用“撞水”技法表现江水的流动,将水彩画的湿画法与传统水墨结合,营造出“烟雨漓江”的意境(图3)。

图3:关山月的《漓江百里图》(局部)

题材拓展:从“文人雅集”“山水田园”转向“现实社会”,关注战争、民生、地域景观。陈树人的《岭南春色》以没骨法描绘木棉,将“英雄花”升华为民族精神的象征;关山月的《中山难民》借鉴西洋解剖学,塑造出“骨瘦如柴”的难民形象,直接反映战争创伤(图4)。

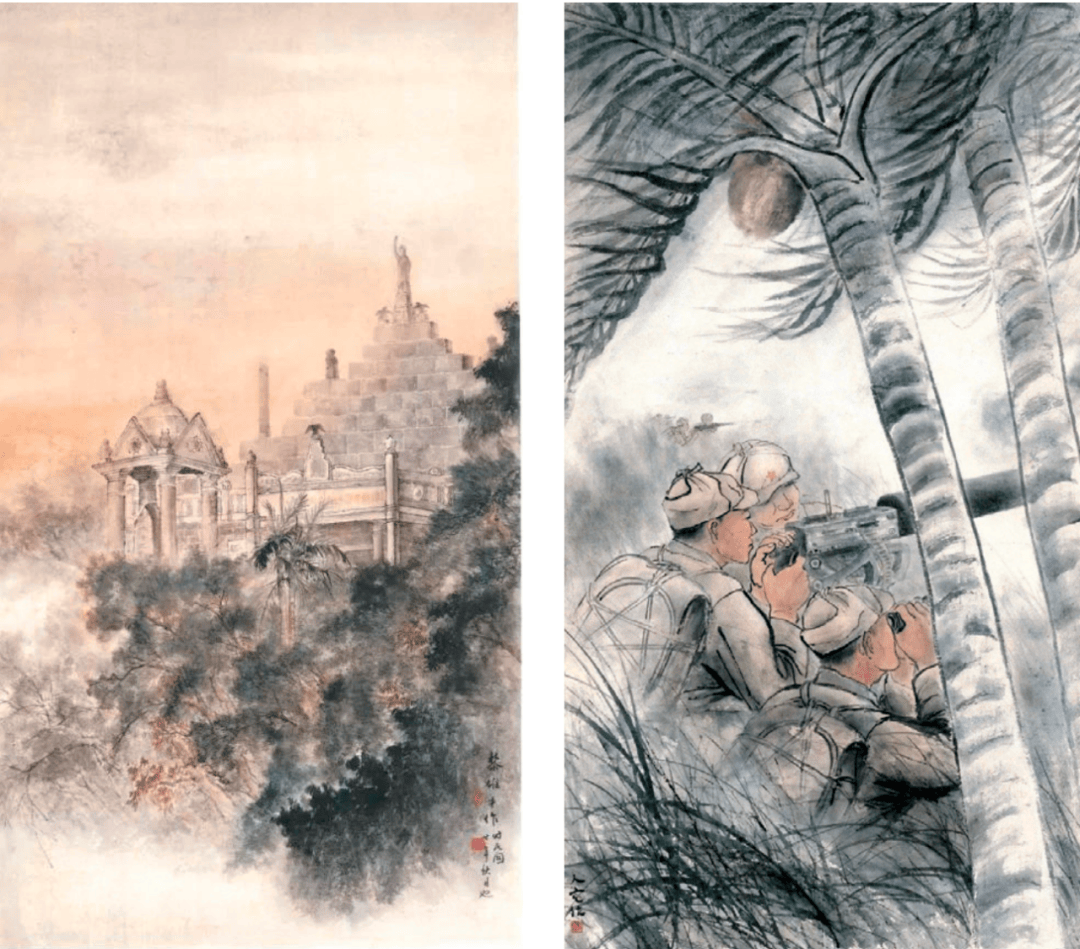

图4:关山月《中山难民》 1940

色彩突破:打破“水墨为上”的传统,采用鲜艳的色彩(如西洋红、钴蓝)表现岭南地域特色。高剑父的《南瓜图》用西洋红画南瓜瓤,钴蓝画叶子,对比强烈却不失和谐;黎雄才的《武汉防汛图》用朱砂画防汛队员的红布,在灰黑的雨幕中形成视觉焦点,象征“希望”。

空间重构:借鉴西方构图法(如对角线、截景),打破传统山水画“三远法”的稳定格局。方人定的《战后的悲哀》采用对角线构图,将断裂的拱门与逃难的人群置于画面两侧,形成“失衡”的视觉效果,隐喻“家国破碎”;关山月的《从城市撤退》用“截景”手法,只画难民队伍的“片段”,却通过“延伸的山路”暗示“无尽的苦难”。

(三)高剑父与“艺术救国”的理念转型

高剑父作为岭南画派的精神领袖,其理念经历了从“艺术革新”到“艺术救国”的转型。1931年“九一八事变”后,高剑父开始反思艺术的社会功能:“当民族面临危亡,画家不能再躲在书斋里画花鸟,必须用画笔为国家服务。”1937年全面抗战爆发后,他提出“艺术救国”的口号,主张“绘画是无声的号角,要唤醒民众的抗争意识”。“艺术救国”的理念包含三个核心维度:

直面现实:要求画家“走出书斋,深入战地”,记录战争的残酷与民众的苦难。高剑父亲自带领学生到上海街头写生,画“逃难的难民”“燃烧的房屋”“巡逻的士兵”,将这些素材转化为《东战场的烈焰》《白骨犹深国难悲》等作品。

战斗性:强调“画笔如投枪”,用艺术作品攻击敌人。高剑父在《我的现代绘画观》中写道:“绘画要像子弹一样,射向敌人的心脏。”他指导关山月创作《从城市撤退》,用“扭曲的钢筋”“哭泣的母亲”等符号,揭露日军的暴行(图5)。

图5:关山月《从城市撤退》(节选) 1939年

语言革新:主张“传统笔墨必须适应时代”,吸收西方技法表现战争场景。高剑父的《东战场的烈焰》用“焦墨皴擦”表现燃烧的墙体,用“水墨渲染”表现硝烟,将传统山水画的“皴法”转化为“战争的符号”。

二、春睡画院:岭南画派的祖庭与发祥地

(一)春睡画院的建筑空间与文化意涵

春睡画院位于广州象岗山脚下,是1923年高剑父为培养岭南画派后继者而购买的“教学基地”,建筑布局与园林设计深刻体现出岭南文化的“实用理性”与“审美趣味”。

建筑格局:采用广府民居典型的“三间两廊”格局——三幢硬山顶大屋并排而立,中间以天井连接。正屋为画室(约60平方米),两侧廊屋为学生宿舍(每间约15平方米)与储物间。圆拱门洞贯穿建筑内外,形成“通透”的空间序列;门楣处饰以灰塑花鸟纹样(如牡丹、凤凰),将绘画艺术融入建筑细节。

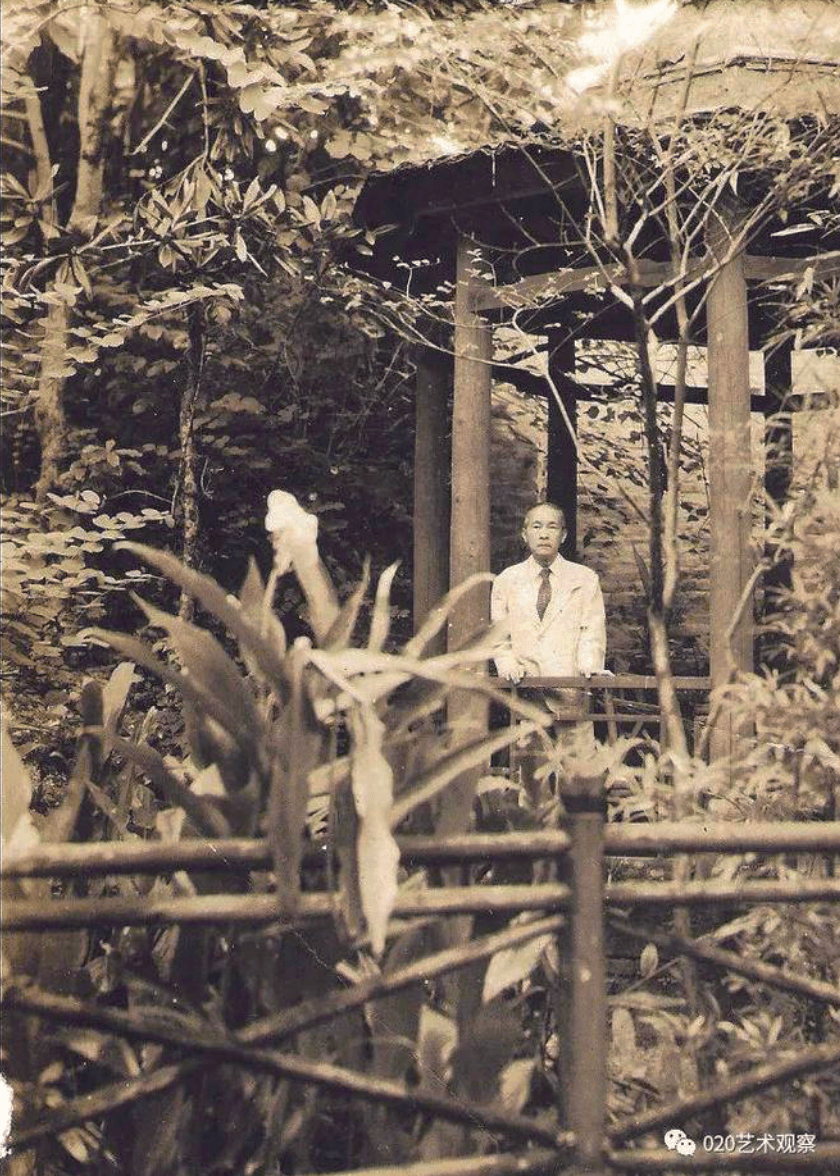

园林景观:后花园采用“城市山林”的造园手法,半亩池塘以红砂岩栏杆围合,池畔堆叠英石假山(高约3米),种植姜花、紫藤、芭蕉等岭南植物。池塘东侧设六角攒尖顶凉亭,名为“春睡亭”(直径约4米),是画家们写生、讨论的场所。高剑父对学生经常强调“外师造化,中得心源”,彰显画派的艺术主张(图6)。

图6:高剑父在春睡画院

空间功能:画室的设计注重“光影效果”,琉璃花窗(图案为梅兰竹菊)引入柔光,使画面呈现出“朦胧”的质感;天井的梧桐树影婆娑,成为学生们观察“光影变化”的活教材。高剑父常说:“春睡画院的每一寸空间,都是为绘画设计的。”

(二)春睡画院的教学实践与人才培养

春睡画院的教学,以“折衷中西”为核心,采用“师徒制”与“写生课”并重的模式。

传统基础:学生需临摹宋元古画(如董源的《潇湘图》、范宽的《溪山行旅图》),掌握“笔墨技法”;同时学习书法(以颜真卿、柳公权的楷书为主),强调“书画同源”。高剑父认为:“没有传统笔墨的基础,就无法谈革新。”如关山月初入画院时,每天要临摹《潇湘图》中的“江水”与“山峦”,直到能熟练运用“披麻皴”表现山体的纹理。

写生训练:学生每天早上6点到街头、公园写生,画“人力车”“卖花女”“池塘的荷花”。高剑父要求“写生要抓住事物的本质”,如画卖花女的篮子,不仅要画“竹编的形状”,还要画“篮子里的鲜花”(用“撞粉”技法表现花瓣的立体感);画人力车,要画“车夫的肌肉”(用西洋素描的线条表现力量),如方人定在《归猎》中,用“西洋解剖学”表现猎人的肌肉,用“传统线描”表现猎物的皮毛,就是写生训练的成果(图7)。

图7:高剑父《春睡画院》写生

现代技法:开设“西洋素描”“解剖学”课程,让学生学习西方的“造型方法”。西洋素描课由高剑父亲自教授,用石膏像(如维纳斯、大卫)作为模特,要求学生掌握“比例”“光影”“透视”;解剖学课用骷髅模型与人体图,让学生了解“骨骼结构”“肌肉分布”。方人定回忆:“高先生让我们画人体素描,说‘只有了解人体的结构,才能画好人物画’。”

思想教育:高剑父常给学生讲“革命故事”,如同盟会的起义经历、辛亥革命的意义,强调“艺术要为国家服务”。1937年抗战爆发后,他组织学生成立“抗战美术研究会”,创作《恨海难填》《电台残照》等作品,在广州街头展览。《电台残照》描绘了被日军炸毁的广州电台,用“焦墨皴擦”表现断壁,用“朱砂”画灯芯(象征“希望”),展览时引起观众强烈共鸣。

(三)春睡画院的“艺术革新”试验

春睡画院不仅是“教学基地”,更是岭南画派“艺术革新”的“试验场”。

技法试验:学生们在高剑父的指导下,尝试“撞水撞粉”“水墨渲染”“西洋素描”的结合。关山月的《春江水暖》用“撞水”技法表现江水的流动(将清水倒入未干的墨色中,形成“波纹”),用“西洋素描”表现鸭子的羽毛(用细线条表现质感),将传统花鸟画与现代技法结合;黎雄才的《潇湘夜雨》用“水墨渲染”表现雨幕(用淡墨层层叠加),用“焦墨皴擦”表现树干(用干笔勾勒纹理),营造出“凄凉”的意境。

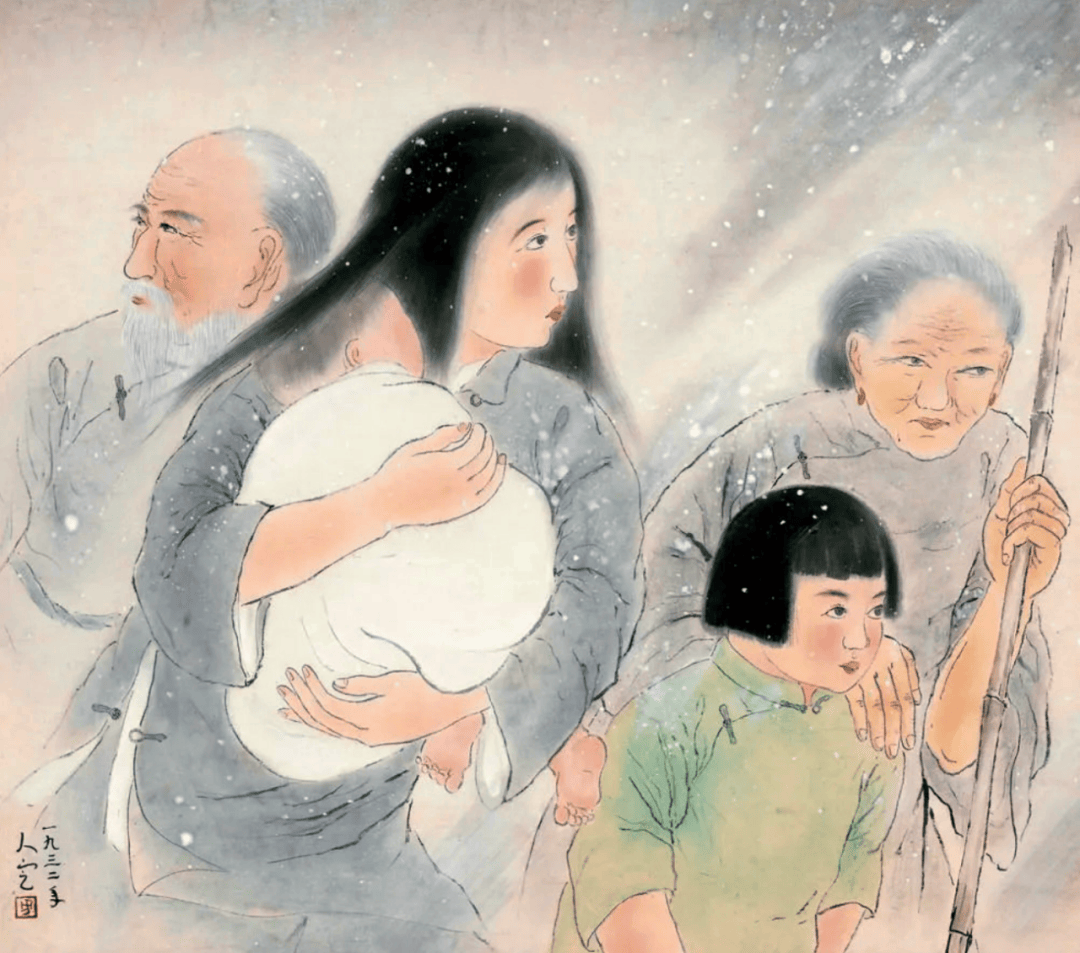

题材试验:学生们突破“文人画”的题材限制,画“现实社会”中的事物。方人定的《归猎》画“猎人带着猎物回家”,用“西洋解剖学”表现猎人的肌肉(手臂的线条充满力量),用“传统线描”表现猎物的皮毛(兔子的毛用细线条勾勒),将“世俗题材”升华为“艺术作品”;黄少强的《流民图》画“逃难的难民”,用“夸张的线条”表现难民的痛苦(脸的轮廓用扭曲的线条),直接反映战争创伤(图8)。

图8:黄少强《流民图》

展览交流:春睡画院定期举办“同人展”,展示学生的作品。1936年举办的“春睡画院同人展”,展出作品120件,其中《归猎》《流民图》等作品获得好评,《归猎》被评为“最具时代精神的作品”,显示岭南画派的“革新”已得到社会认可。

三、广州沦陷与岭南画派的文化迁徙

(一)1938年广州沦陷的历史背景

1938年10月21日,日军第21军在大亚湾登陆,攻占广州。“南大门”的沦陷,给中国抗战沉重打击:广州是中国对外贸易的重要港口(占全国外贸总额的30%),也是滇缅公路、粤汉铁路的枢纽,日军占领广州后,切断了中国的“国际补给线”,使抗战进入艰难时期。

文化劫难:日军对广州的文化设施进行系统性破坏。中山图书馆珍藏的5万册古籍(包括宋刻本《资治通鉴》、明刻本《永乐大典》残卷)被劫往东京帝国大学;岭南大学附中教学楼(建于1912年)遭炮击坍塌,教室中的课桌椅、书籍被烧成灰烬;春睡画院的琉璃窗被打碎,画室里的画稿(如居廉的《花卉册页》、高剑父的《东战场的烈焰》)散落一地,高剑父看到后痛哭:“春睡画院是岭南画派的根,根不能断!”

文化迁徙:广州沦陷后,岭南文化精英被迫转移。岭南画派艺术家们面临“抉择”:或屈从日伪政权(如某些画家为日伪画宣传画),或向内地及港澳转移。高剑父选择了转移澳门。他说:“春睡画院可以被毁,但岭南画派的精神不能断。”跟随高剑父避居澳门的画家有关山月、伍佩荣、李抚虹、方人定、黄独峰、司徒奇、赵崇正、黄霞村、汤卓元、竺摩、杨荫芳、何炳光、翁芝、叶永青、刘群兴、杨霭生等;高剑父还在澳门招收王婉卿、黎明、李乔峰、游云珊、关万里、梁法等新学员。抗战期间的澳门几乎成了岭南画派的大本营。

(二)从广州到澳门的迁徙过程

1938年10月21日广州沦陷前夜,高剑父率春睡画院弟子方人定等十多人,将数百件画稿、摹本分装三十多箱(每箱约20公斤),于西关码头乘渔船沿珠江向西南撤离。为躲避日军轰炸机扫射,师生们以宣纸覆盖画箱,伪书"货物"字样,使这批伪装成普通货品艺术瑰宝得以保存下来。

七日航程:渔船经佛山、中山迂回行进,历时七昼夜抵达澳门。途中日军多次盘查,师生们轮流值守画箱,曾遇日机低空侦察时集体伏卧箱上,方人定等以肉身护持文化精品。

澳门庇护:由于葡萄牙殖民地的"中立"地位,澳门成为战时“文化避风港”。高剑父通过旧交慧因法师获准使用普济禅院西偏殿。法师慨言:"佛门当护文化薪火,愿诸君以画笔证菩提。"禅院古榕下,三十只画箱垒成临时画案,墨香再续。

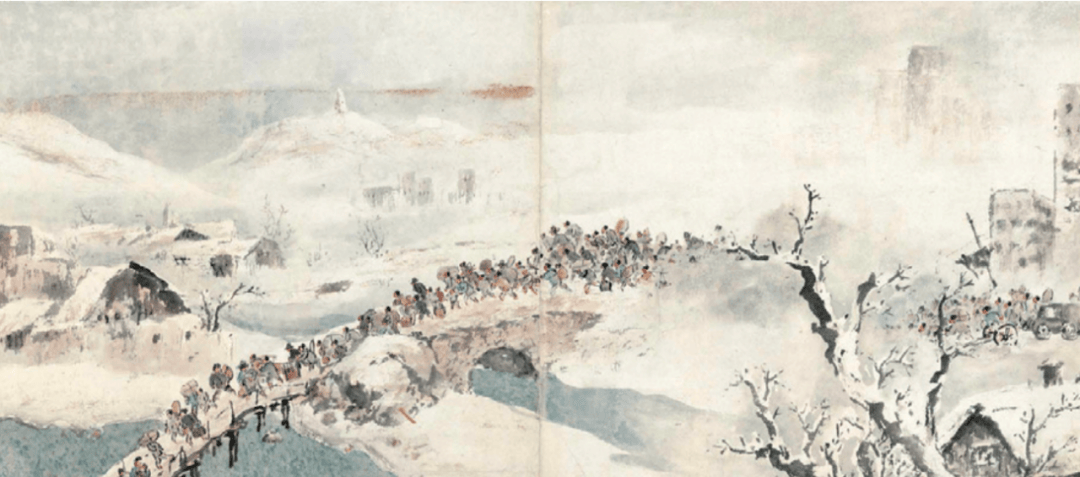

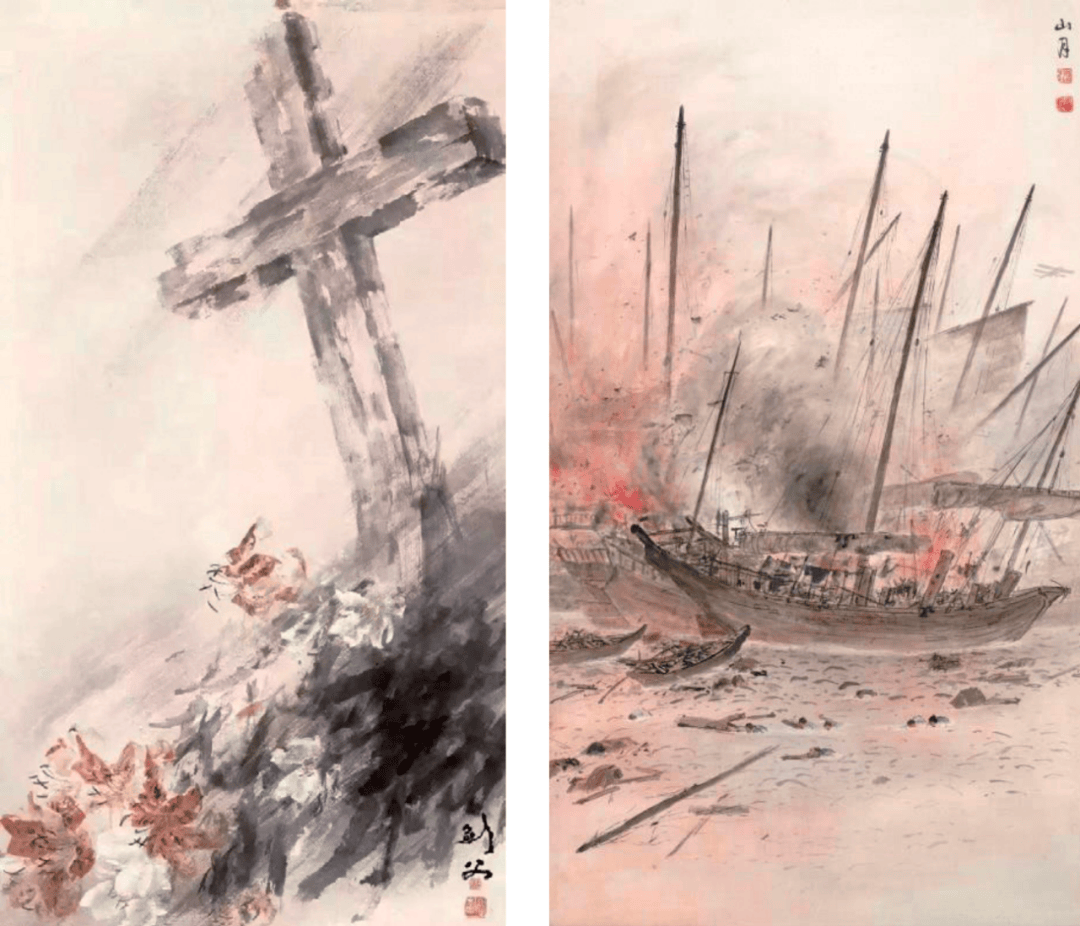

文脉传承:在炮弹声中,高剑父重建"战时美术培训班",对司徒奇、黄少强等弟子强调:"刀兵可毁城池,不可断文脉"。这批青年后来皆成岭南画派中坚,其创作中常见珠江渔船意象,如《文明的毁灭》《三灶岛外所见》(图9、图10),正是对那段生死航程的永恒铭记。

图9(左):高剑父《文明的毁灭》 1938

图10(右):关山月《三灶岛外所见》 1939

(三)迁徙对艺术创作机制的重构

从广州到澳门的迁徙,不仅是空间的转移,更是艺术创作机制的“重构”。

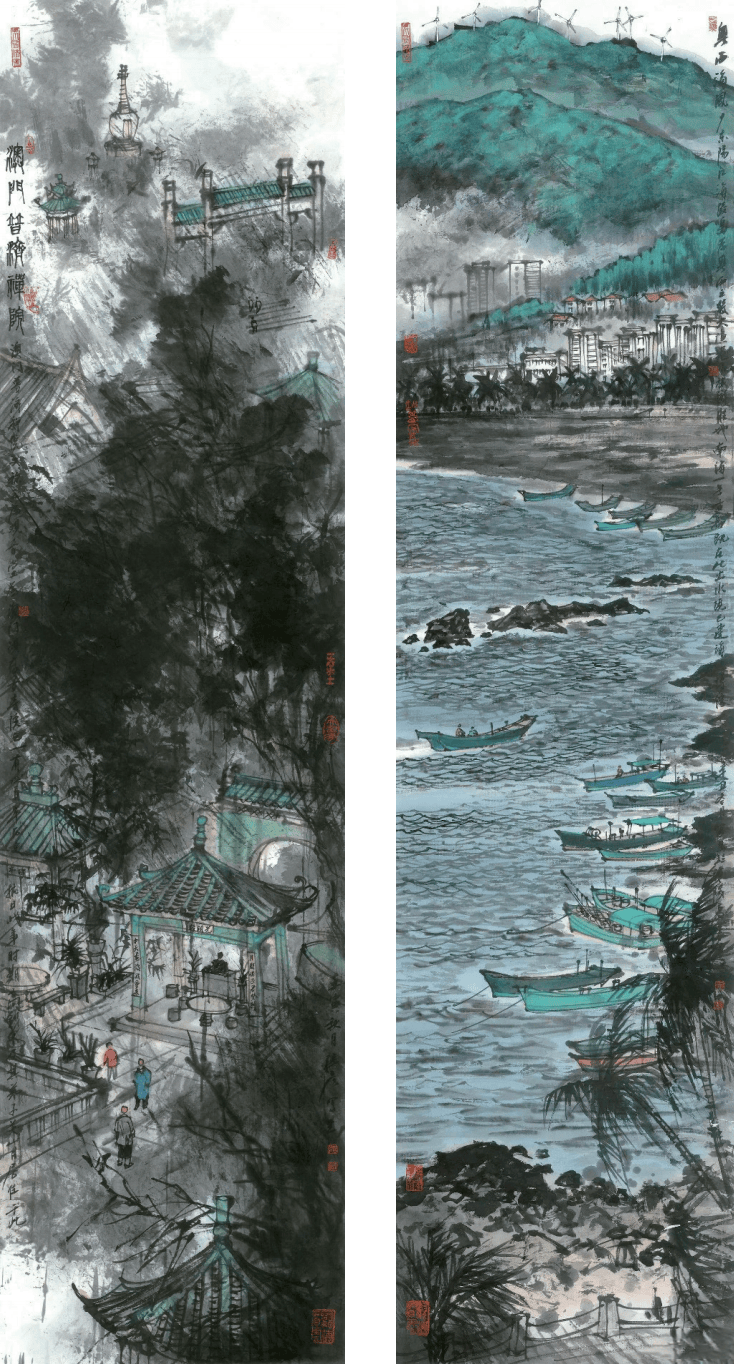

空间重构:春睡画院的“画室”变成普济禅院的“偏殿”(约40平方米),但画家们依然保持着“晨课古画、午习写生、夜论时局”的习惯。普济禅院的后花园成为“写生基地”,画家们画“连理古树”(树龄约200年)、“《望厦条约》石桌”(1844年签订《望厦条约》时使用的石桌)、“澳门的海岸线”,将这些“新景观”纳入创作。如黎明的《澳门海角》,用“焦墨皴擦”表现岩石的质感,用“淡墨渲染”表现海水的流动,将澳门的地域特色融入作品。

题材重构:在澳门,画家们的题材从“广州的街头”转向“澳门的难民”“珠江的渔船”“日军的军舰”。关山月的《中山难民》画“难民队伍从广州逃往澳门”,用“断裂的拱门”(象征广州的沦陷)、“哭泣的母亲”(抱着孩子的难民)等符号,记录“迁徙的苦难”。

传播重构:澳门的“中立”地位,使画家们的作品能够通过“香港-澳门”的渠道,传播到内地及海外。1940年,高剑父在澳门举办“抗战画展”,展出作品200件(包括《东战场的烈焰》《从城市撤退》《白骨犹深国难悲》等),观众逾万人次(包括澳门的富商、文人、澳门总督)。展览的“义卖所得”全部捐赠给抗战前线,用于购买药品与武器(图11)。

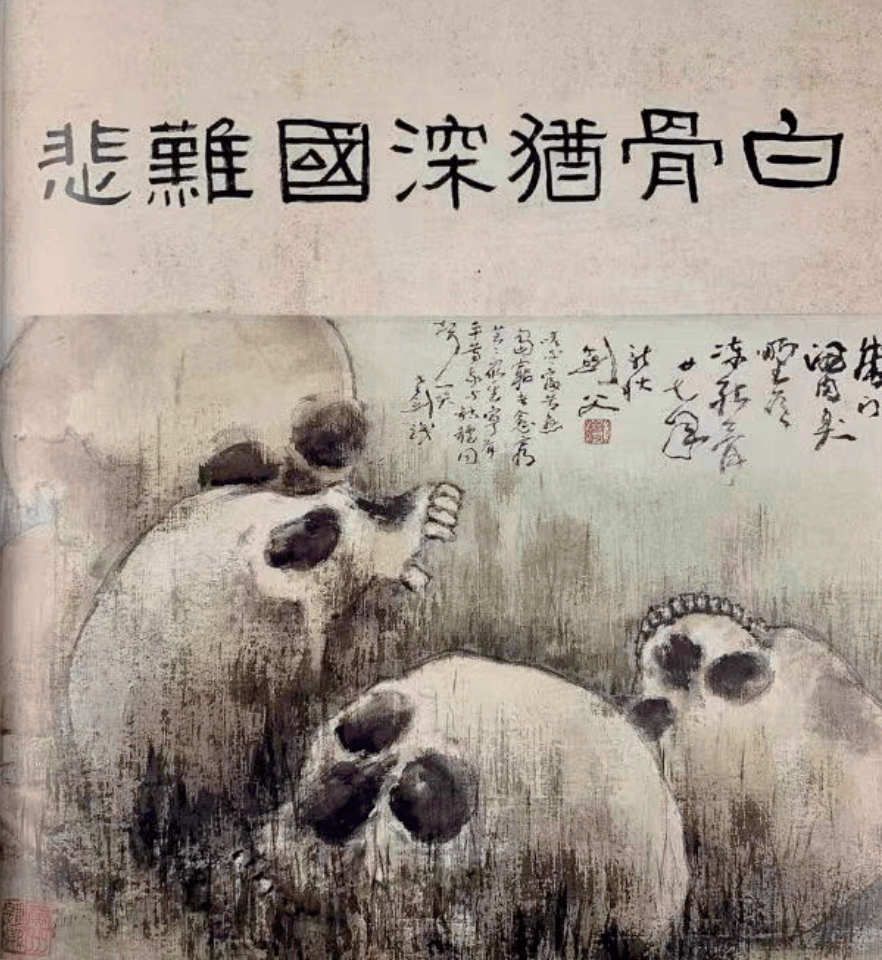

图11:高剑父《白骨犹深国难悲》 1938

四、普济禅院:战时艺术基地的形成

(一)普济禅院的建筑与园林特色

普济禅院位于澳门半岛的东北部(今澳门特别行政区花地玛堂区),始建于明万历年间(1573—1620年),是澳门最早最具代表性的佛教寺院之一。其建筑与园林设计深刻体现出岭南文化的包容性与实用性。

建筑格局:采用“三进殿宇”的格局,依山势而建。第一进为“山门”(硬山顶,门楣刻有“普济禅院”四字),第二进为“大雄宝殿”(主体殿宇,硬山顶,屋脊装饰着灰塑博古纹样),第三进为“观音堂”(硬山顶,隔扇门采用潮州木雕技法,刻有“暗八仙”纹样)。殿宇之间以回廊连接,形成“封闭”的空间序列;圆拱门洞与琉璃花窗的组合,延续了春睡画院的“通透”风格(图12)。

图12:普济禅院俯视图

园林景观:后花园采用“天然与人工结合”的造园手法,保留了此前使用的花岗岩方桌(位于后花园中央,刻有“1844年”字样),与百年古榕(树龄约200年,树冠覆盖约300平方米)形成“历史时空的并置”;曲径两侧种植白兰、鸡蛋花等岭南植物,花香四溢,引山泉成瀑(高约2米,流入池塘),营造出“山涧鸣琴”的声景效果;东侧的“妙香园”用红砂岩堆砌假山(高约4米),紫藤花架与竹丛掩映,形成“私密”的写生空间。

文化意涵:普济禅院的建筑与园林融合了“佛教文化”“岭南文化”与“西洋文化”。大雄宝殿的供桌采用红木制作(岭南传统工艺),上面摆放着佛像(佛教文化);观音堂的满洲窗用套色玻璃(来自葡萄牙),将阳光折射成斑斓的光影;妙香堂的题匾(如“龙天长住”,高剑父手书),与高剑父的居室相邻,形成“艺术与宗教”的精神对话。

(二)普济禅院的战时功能

普济禅院在抗战时期成为岭南画派的战时艺术基地,其功能主要体现在三个方面:

创作空间:禅院的西侧偏殿(原是禅房)被改造为“画室”,高剑父、关山月等画家在此创作。画室的高敞空间(约40平方米)与琉璃花窗(图案为莲花),为画家们提供了“良好的光影条件”;画桌上摆放着颜料(如西洋红、钴蓝)、画笔(如羊毫、狼毫)与画纸(如宣纸、矾纸),都是从广州带来的。高剑父在《白骨犹深国难悲》中,用“焦墨皴擦”表现白骨的“狰狞”,用“淡墨渲染”表现芭蕉的“枯萎”,就是在这一画室完成的。

教学空间:禅院的回廊与碑亭被改造成临时课室,墙上挂着学生的素描作品。高剑父在此给学生讲“艺术救国”的理念,教“西洋素描”“解剖学”课程。1940年,高剑父在禅院开设“战时美术培训班”,招收20名学生(包括司徒奇、黄少强、黎明),课程包括“传统笔墨”“西洋素描”“抗战题材创作”。

传播空间:禅院的“大雄宝殿”成为“展览空间”。1940年举办的“抗战画展”就在此举行。展览布置很简单:墙上挂着画家们的作品(如《东战场的烈焰》《从城市撤退》《白骨犹深国难悲》等),供桌上面摆放着“义卖箱”(用于捐赠前线)。观众们怀着悲愤的心情观看展览,有的流下了眼泪,有的慷慨解囊,所得款项用于支援内地抗战。

(三)普济禅院与艺术创作的互文关系

普济禅院的建筑与园林,不仅是创作空间,更是艺术创作的灵感来源,与画家们的作品形成“互文关系”。

建筑元素的符号化:禅院的“圆拱门洞”“琉璃花窗”“红砂岩假山”等元素,被画家们转化为“象征符号”。关山月的《寇机去后》画“断裂的门头”(禅院的山门),用“焦墨皴擦”表现门洞的“破损”,隐喻“家国破碎”;方人定的《战后的悲哀》画“红砂岩假山”(禅院的妙香园),用“扭曲的线条”表现假山的“断裂”,隐喻“战争的破坏”。

园林景观的叙事化:禅院的“连理古树”“石桌”“山泉瀑布”等景观,被画家们转化为“叙事元素”。高剑父的《岭南春色》画“连理古树旁的木棉”(禅院的后花园),用“朱砂点染”表现木棉的“火红”,隐喻“民族的坚韧”(图13)。

图13:高剑父《岭南春色》 1940

宗教文化的精神共鸣:禅院的“佛教文化”与画家们的“艺术救国”理念形成“精神共鸣”。高剑父在《我的现代绘画观》中写道:“佛教讲‘慈悲’,艺术讲‘关怀’,两者是相通的。”他的《白骨犹深国难悲》,用“白骨”象征“战争的残酷”,用“芭蕉”象征“生命的脆弱”,表达了“慈悲”的情怀;关山月的《中山难民》,用“哭泣的母亲”象征“苦难”,用“婴儿”象征“希望”,表达了“关怀”的理念。

五、艺术救国:岭南画派的抗战创作实践

(一)高剑父的“艺术救国”思想实践

高剑父在普济禅院期间,将“艺术救国”的理念转化为“具体的创作实践”,其作品成为“抗战艺术”的标杆。

《东战场的烈焰》(1932):这是高剑父“艺术救国”的代表作之一,描绘1932年“一·二八事变”中,上海东方图书馆被日军轰炸的场景。前景是断壁残垣(用“焦墨皴擦”表现墙体的质感),中景是燃烧的图书馆(用“渲染手法”表现火焰的跳动),远景是灰暗的天空(用“淡墨”表现硝烟)。画面中的“圆拱门洞”(图书馆的入口)象征“文明的毁灭”,“未熄的火焰”象征“战争的残酷”。作品发表后,引起广泛社会反响,被称为“用画笔写就的抗战宣言”。

《白骨犹深国难悲》(1938):这是一幅极具影射意义的作品,描绘了广州沦陷后,郊外的白骨堆。前景是白骨(用“焦墨皴擦”表现白骨的“狰狞”),中景是枯萎的芭蕉(用“淡墨渲染”表现叶子的“蜷缩”),远景是灰暗的天空(用“浓墨”表现乌云)。画面右上角题诗:“白骨犹深国难悲,山河破碎泪沾衣。何时得见澄清日,痛饮黄龙酒一卮。”表达了“抗战到底”的决心。

《文明的毁灭》(1940):创作于第二次世界大战期间,描绘了德国法西斯攻占巴黎的场景。前景是折断的十字架(象征“基督文化的毁灭”),中景是零落的百合(法国国花,象征“文明的脆弱”),远景是灰暗的天空(象征“战争的黑暗”)。画面中的“百合之红”(用“朱砂”点染)象征“气节不灭”,表达了“反法西斯”的立场。

(二)关山月的抗战主题作品

关山月是岭南画派“抗战艺术”的重要代表,其作品以“写实”与“深刻”著称。

《从城市撤退》(1939):这是关山月亲历广州沦陷后逃难的纪实之作,描绘了难民队伍从广州逃往澳门的场景。画面采用“横卷”形式(长约2米,宽约0.5米),前景是燃烧的房屋(用“焦墨皴擦”表现墙体的破损),中景是难民队伍(用“点景”手法表现,密集而渺小),远景是澳门的轮廓(用“淡墨”表现,象征“希望”)。作品中的“断裂的拱门”(广州的城门)象征“家国破碎”,“哭泣的母亲”(抱着孩子的难民)象征“苦难”,“延伸的山路”象征“无尽的逃难”。

《侵略者的下场》(1940):描绘日军覆灭的场景,前景是枯折的树干(用“焦墨皴擦”表现树干的“扭曲”),中景是深厚的积雪(用“淡墨渲染”表现雪的“厚重”),远景是象征死亡的乌鸦(用“浓墨”表现,象征“毁灭”)。画面中的“带刺钢丝网”(用“细线条”表现)象征“战争的残酷”,“悬着的钢盔”(用“焦墨”表现)象征“侵略者的灭亡”,“红膏药旗”(用“朱砂”表现)象征“法西斯的罪恶”(图14)。

图14:关山月《侵略者的下场》 1940

《铁蹄下的孤寡》(1944):描绘了广州沦陷后,孤寡老人的生活场景。前景是破破烂烂的房屋(用“焦墨皴擦”表现墙体的“破损”),中景是孤寡老人(用“西洋素描”表现老人的“骨瘦如柴”),远景是灰暗的天空(用“淡墨”表现,象征“绝望”)。作品中的“破碎的瓦砾”(用“细线条”表现)象征“家园的毁灭”,“老人的拐杖”(用“焦墨”表现)象征“生存的艰难”。

(三)黎雄才的抗战主题作品

黎雄才是岭南画派“抗战艺术”的另一位重要代表,其作品以“雄浑”“悲壮”著称。

《黄花岗夕照》(1931):描绘广州黄花岗烈士陵园的夕照场景,前景是浓墨点染的树木(用“披麻皴”表现树干的纹理),中景是黄花岗的建筑(用“素描方法”表现,立体而有层次),远景是夕阳(用“朱砂”表现,象征“希望”)。作品中的“自由神像”(黄花岗的雕塑)象征“革命的精神”,“石墙”(用“焦墨皴擦”表现)象征“历史的厚重”,“夕阳”象征“革命的希望”(图15)。

图15:黎雄才《黄花岗夕照》 1931

图16:方人定《射击残匪》 1945

(四)方人定的抗战主题作品

方人定是岭南画派“抗战艺术”的重要代表,其作品以“直观”“冲突”著称。

《射击残匪》(1945):描绘抗日战士射击日军的场景,前景是椰林(用“撞水”技法表现叶子的“通透”),中景是战士(用“西洋素描”表现肌肉的“力量”),远景是日军的阵地(用“淡墨”表现,象征“敌人的存在”)。作品中的“椰林”象征“岭南的地域特色”,“战士”象征“抗争的精神”,“阵地”象征“战争的激烈”(图16)。

《荒郊战骨存》(1947):描绘战争的残酷,前景是白骨(用“焦墨皴擦”表现白骨的“狰狞”),中景是破碎的武器(用“细线条”表现,如步枪、手榴弹),远景是灰暗的天空(用“淡墨”表现,象征“悲伤”)。作品中的“白骨”象征“战争的残酷”,“武器”象征“战争的根源”,“天空”象征“历史的记忆”。

(五)技法革新与中国画语言的重构

抗战时期,岭南画派艺术家们为表现“战争场景”,对中国画语言进行了“重构”,主要体现在以下几个方面:

皴法的革新:将传统山水画的“皴法”转化为“战争的符号”。如高剑父的《东战场的烈焰》用“焦墨皴擦”表现“燃烧的墙体”(传统皴法用于表现山体的纹理),关山月的《从城市撤退》用“折带皴”表现“断裂的拱门”(传统皴法用于表现岩石的纹理)。

色彩的革新:采用“鲜艳的色彩”表现“战争的残酷”与“希望”。如高剑父的《南瓜图》用“西洋红”画南瓜瓤(传统色彩以水墨为主),黎雄才的《武汉防汛图》用“朱砂”画防汛队员的红布(传统色彩以淡墨为主),关山月的《铁蹄下的孤寡》用“淡墨”画“母亲的照片”(传统色彩以浓墨为主)。

构图的革新:借鉴西方“截景”“对角线”构图法,打破传统山水画的“三远法”。如高剑父的《恨海难填》用“对角线”构图(将“断裂的拱门”与“逃难的飞鸟”置于画面两侧),形成“失衡”的视觉效果,隐喻“家国破碎”;关山月的《从城市撤退》用“截景”手法(只画“难民队伍的片段”),通过“延伸的山路”暗示“无尽的苦难”;方人定的《战后的悲哀》用“中心构图”(将“断裂的拱门”置于画面中心),形成“聚焦”的视觉效果,隐喻“战争的破坏”。

题材的革新:将现实社会中的“战争”“民生”纳入创作,打破传统文人画的“逸笔草草”。如方人定的《雪夜逃难》画“逃难的难民”(传统文人画以“山水田园”为主),方人定的《荒郊战骨存》画“白骨堆”(传统文人画以“花鸟虫鱼”为主),黎雄才的《黄花岗夕照》画“抗日战斗英雄”(传统文人画以“文人雅集”为主)(图17)。

图17:方人定《雪夜逃难》 1932

六、时空叙事与战时象征系统的构建

(一)抗战艺术中的时间与空间表达

抗战时期,岭南画派艺术家们通过“时空叙事”,将“战争的残酷”与“民族的坚韧”表现得淋漓尽致,主要体现在以下几个方面:

时间的“压缩”:将“过去”“现在”“未来”压缩在同一画面中。如陈树人的《鹧鸪声里木棉红》(1937),画中“虬枝上的焦痕”(过去的战火)、“枝头的红花”(现在的坚韧)、“树梢的棉桃”(未来的希望)同时出现,隐喻“毁灭与新生”(1);关山月的《从城市撤退》(1939),画中“燃烧的房屋”(过去的广州沦陷)、“难民队伍”(现在的逃难)、“澳门的轮廓”(未来的希望)同时出现,隐喻“迁徙的路线”。

空间的“叠加”:将“广州”“澳门”“战地”叠加在同一画面中。如关山月的《从城市撤退》(1939),用“散点透视”将“广州的燃烧城楼”“逃难的山路”叠加在一起,隐喻“迁徙的路线”(图18)。

图18:关山月《从城市撤退》 1939年

时空的“象征”:用“时间”与“空间”的“符号”,表现“民族的精神”。如高剑父的《电台残照》(1940),用“灯芯的朱砂”(时间的“现在”)象征“希望”,用“黑暗的夜”(时间的“过去”)象征“战争的黑暗”;关山月的《三灶岛外所见》(1939),用“放射状的墨线”(空间的“声音”)象征“抗争的声音”,用“海岸线”(空间的“边界”)象征“和平的希望”。

(二)战时象征系统的构建

抗战时期,岭南画派艺术家们构建了一套“战时象征系统”,用“视觉符号”表现“战争的残酷”与“民族的坚韧”,主要包括以下几类:

“毁灭”的符号:包括“断裂的拱门”“燃烧的房屋”“白骨”“破碎的瓦砾”。如高剑父的《东战场的烈焰》(1932)用“断裂的拱门”象征“家国破碎”,《白骨犹深国难悲》(1938)用“白骨”象征“战争的残酷”;关山月的《寇机去后》(1939)用“燃烧的房屋”象征“广州的沦陷”,《铁蹄下的孤寡》(1944)用“破碎的瓦砾”象征“家园的毁灭”。

“抗争”的符号:包括“木棉”“红布”“晨钟”“孤灯”。如陈树人的《岭南春色》(1937年)用“木棉”象征“民族的坚韧”(木棉又称“英雄花”,象征“勇敢”)。

“希望”的符号:包括“澳门的轮廓”“妈阁庙”“棉桃”“婴儿”。如关山月的《从城市撤退》(1939)用“澳门的轮廓”象征“希望”(澳门是“中立港”,象征“安全”);关山月的《铁蹄下的孤寡》(1944)用“婴儿”象征“希望”(婴儿是“未来”的象征)。

七、岭南特质与艺术的社会介入价值

(一)岭南文化的“包容性”与“实用性”

岭南画派的“抗战艺术”,深刻体现出岭南文化的“包容性”与“实用性”,这是其能够在抗战时期发挥重要作用的根本原因。

包容性:岭南文化是“多元文化”的融合,包括“中原文化”“岭南本土文化”“西方文化”。岭南画派的“折衷中西”理念,正是岭南文化“包容性”的体现——吸收西方的透视、光影,日本的渲染手法,结合中国的笔墨、书法,形成独特的艺术风格;普济禅院的建筑与园林,融合了“佛教文化”“岭南文化”“西洋文化”,正是岭南文化“包容性”的物质载体——大雄宝殿的红木供桌、观音堂的套色玻璃(西洋文化)、后山石壁的摩崖题刻,共同构成“多元”空间。

实用性:岭南文化强调“实用理性”,注重解决实际问题。岭南画派的“艺术救国”理念,正是“实用理性”的体现。当民族面临危亡时,画家们不再追求“文人雅趣”,而是用画笔为国家和民族服务,解决“唤醒民众”“鼓舞士气”的实际问题;春睡画院的教学模式注重写生与现代技法,正是“实用理性”的实践。让学生掌握“写实”的技能,能够表现现实社会的问题;普济禅院的“战时功能”,注重创作、教学、传播,正是“实用理性”的延伸——将禅院的空间转化为“艺术基地”,解决延续艺术生命、传播抗战理念的实际问题。

(二)艺术的社会介入价值

岭南画派的“抗战艺术”,确立了“艺术作为社会动员媒介”的现代价值,其意义主要体现在三个方面:

突破“文人画”的局限:传统文人画强调“逸笔草草”“独善其身”,注重“个人情感”的表达,而岭南画派的“抗战艺术”强调“直面现实”“社会介入”,注重集体情感的表达,突破“文人画”局限,使艺术成为社会的一部分。如方人定的《风雨途中》,不再是个人的闲情逸致,而是集体的苦难的表达,让艺术与社会产生共鸣。

图19:方人定的《风雨途中》

重构“中国画”的语言:传统中国画强调“平面性”“笔墨性”,注重“传统题材”的表达,而岭南画派的“抗战艺术”吸收西方技法,重构中国画的语言,使之能够表现现代战争、现实社会,拓展了“中国画”的表现空间。如高剑父的《东战场的烈焰》,用焦点透视表现空间纵深感,用“渲染手法”表现“火焰的跳动”,使中国画能够表现现代战争的场景。

确立“艺术救国”的传统:岭南画派的“抗战艺术”,确立了“艺术救国”的传统,为后来的革命美术、社会主义美术提供了借鉴。如新中国成立后的“革命美术”(如《开国大典》),正是继承了“艺术救国”的传统,用艺术表现革命的胜利、社会的进步;“社会主义美术”(如《武汉防汛图》),正是继承了社会介入的传统,用艺术表现社会主义建设、人民的奋斗。

(三)对当代艺术的启示

岭南画派的“抗战艺术”,对当代艺术具有重要的启示,主要体现在以下几个方面:

艺术要“直面现实”:当代艺术应该关注现实社会,表现民众的苦难、时代的问题,而不是“躲在书斋里画抽象画”。如当代艺术家可以表现疫情中的民众、脱贫中的农民、环保中的问题,让艺术与现实产生联系。

艺术要“社会介入”:当代艺术应该“介入社会”,通过展览、义卖、教育等方式,为社会进步服务,而不是为艺术而艺术。如当代艺术家可以举办“抗战艺术展”,唤醒民众对“历史的记忆”;可以举办义卖展,为慈善事业筹集资金;可以开设“美术培训班”,培养年轻的艺术家。

艺术要“创新语言”:当代艺术应该创新语言,吸收传统技法、西方技法、现代科技,拓展“艺术的表现空间”,而不是“固守传统”。如当代艺术家可以用数字绘画表现战争场景,用装置艺术表现社会问题,用传统笔墨表现现代题材,让艺术与时俱进,激发新的文化创作灵感(如当代画家张彦的《澳门普济禅院》《粤西海风》《古城丽日》,通过建筑元素解构重组,实现绘画对建筑空间的二次创造)(图20)。

图20:张彦《澳门普济禅院》、《粤西海风》

从春睡画院到普济禅院,岭南画派的战时实践,是“艺术革新”与“社会介入”的结合,是传统笔墨与现代技法的融合,是民族精神与时代精神的统一。其“艺术救国”的理念,不仅重构了“中国画”的语言体系,更确立了“艺术作为社会动员媒介”的现代价值。

岭南画派的抗战艺术,是中国现代美术的重要遗产,也是中华民族抗争精神的“视觉表达”。正如高剑父所说:“艺术是无声的号角,它能唤醒民众的抗争意识,它能让敌人胆战心惊。”

回顾岭南画派的抗战艺术,不仅是为了铭记历史,更是为了启示未来——艺术应该直面现实、社会介入、创新语言,为社会进步、民族复兴服务。

作者:黄燕鹏,系广东省建筑设计研究院集团股份有限公司院副总建筑师、教授级高级建筑师;李琰,系广州高剑父纪念馆馆长

责任编辑:赵桂珍

微信编辑:卢锦萱

本文来源:《岭南文史》2025年第4期

发表评论 评论 (2 个评论)