▲2025年10月28日拍卖现场

2025年10月28日,香港佳士得秋拍现场,一场45分钟的激烈竞价后,仅2.5平尺的倪瓒《江亭山色图》以近1.6亿港元的天价成交,一举刷新了他的拍卖纪录。这位生活在七百年前的元代画家,其作品究竟凭什么能卖出如此惊人的高价呢?

倪瓒作品的稀缺性,无疑是这场天价拍卖的直接诱因。据传,全球公认的倪瓒真迹仅有46件,且多数都被收藏在博物馆中,能够在市场上流通的精品更是凤毛麟角。纸本画作本就难以抵御岁月的侵蚀,再加上倪瓒作画时“逸笔草草”,只为“写胸中逸气”,从不刻意留存作品,许多作品随作随赠,最终都消散在了漫长的时光里。这种稀缺性,使得每一件流通在市场上的倪瓒作品都成为了藏家们竞相争夺的焦点。《江亭山色图》从1800万港元起拍,一路飙升至1.6亿成交,正是其稀缺价值的直接体现。

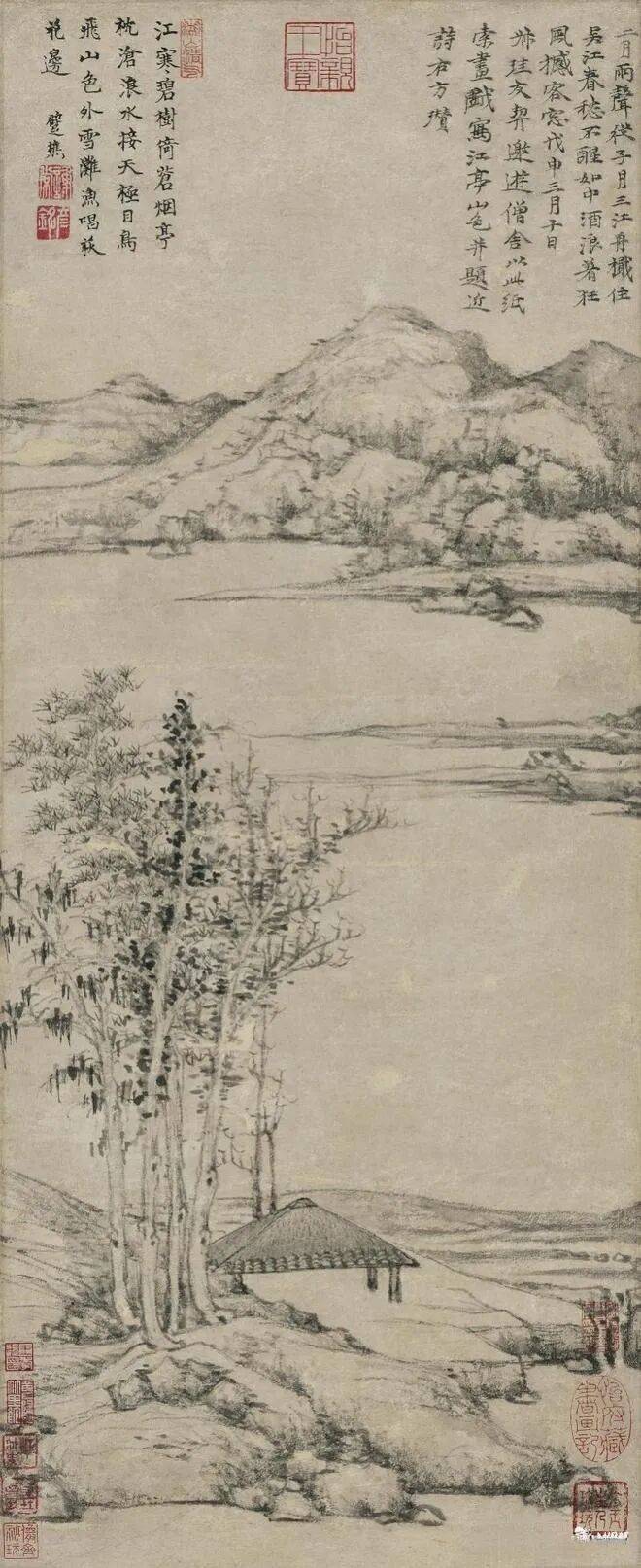

▲元 倪瓒 《江亭山色图》 水墨纸本 立轴 81.8 x 33.4 cm 1368年作 成交价:港元 159,950,000

然而,真正支撑起这份惊人价值的,是画作背后那个饱经漂泊的灵魂。倪瓒生于元明交替的动荡岁月,家族由盛转衰,让他从养尊处优的贵公子瞬间坠入了世事无常的深渊。目睹元廷的腐朽与明初的杀伐,他深知权力场的血腥与虚无,于是以“不事王侯,高尚其事”的姿态,毅然决然地远离了政治漩涡。四十七岁起,他被迫踏上了漂泊之路,在元末战乱中,他毅然放弃了家财,辗转于松江、浙北的山水之间。他住过狭小的“蜗牛居”,也宿过简陋的小船,还写下了“携家又作他乡梦,归棹还随落叶风”这般饱含辛酸的诗句。

正是在这二十多年的漂泊生涯里,倪瓒画中标志性的“一河两岸”构图逐渐成型。近景是疏树怪石,中景留白,远景淡山如黛。而水边总有一座空亭,这空亭堪称倪瓒的精神自画像。“一带远山衔落日,草亭秋影淡无人”,亭中虽空无一人,却满是对人生的深刻叩问。它以“无人”隐喻着生命的漂泊本质,人如过客,没有永恒的居所,恰似倪瓒所言“人世等过客”。

这座空亭,不仅仅是精神的栖居地,更象征着“君子固穷”“独善其身”的品格。它体现了禅宗“空寂”的意境——“空”是“不以物喜”的空明,“无”是“不以己悲”的顿悟;同时,它也表达着道家“无为而治”的思想,以画面“虚”与“实”的鲜明对比,彰显出阴阳相生、虚实结合的哲学;还蕴含着对时间与永恒的深刻思考,是时间流逝的见证者。亭的方正倔强,配上折带皴勾勒的刚硬山形,藏着倪瓒历经流离仍坚守的“只傍清波不染埃”的清洁精神。董其昌称其精髓在于“幽淡”二字,这幽淡里,既有对命运的坦然,更有对精神独立的执着坚守。

倪瓒一生还有着近乎病态的洁癖,他自己频繁洗澡,要求家中仆人每日多次打扫,衣物饮食器具一尘不染,甚至会为园中树叶拂尘。然而,命运的转折却源于他与朱元璋的冲突。朱元璋推行“洪武赶散”政策,倪瓒因认为政策不合理且难以适应新环境,擅自逃回无锡。这一行为被朱元璋视为蔑视皇权,帝王借口对其清高与洁癖难以容忍,遂发明“粪刑”,将其绑于粪桶旁。晚年倪瓒境遇凄凉,病痛折磨至大小便失禁,最终在污秽中终结了一生。他讲究一生的清洁高雅,却毁于最无法容忍的污秽,这是个人命运的悲哀,也是对极致追求反噬自身的讽刺。

但正是这份漂泊与挣扎,铸就了倪瓒在艺术史上的巅峰地位。身为“元四家”之一,他与黄公望、王蒙、吴镇并称,以“无一点尘土”的画风闻名于世。明代江南士大夫以收藏其画作来区分雅俗,董其昌称其作品“以疏淡为宗”。他创立的“逸品”绘画理论影响深远,提出“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,这并非是随意忽视物象,而是以自由洒脱的笔墨传递逸气。在技法上,他开创了“折带皴”,其影响跨越了六百年。董其昌奉他为“南宗画”的巅峰并效仿其留白;清初渐江“岁岁焚香供作师”;石涛、八大山人也借鉴其技法与风格。现代艺术史家高居翰称他为“中国最伟大的山水画家”,认为其作品“以最少元素造最丰富意境”,能治愈现代精神焦虑。

倪瓒还将易学“三才说”巧妙地藏进了构图之中:近景为地,远景为天,中间留白水面是人在天地间的位置。这片空白无水波帆影,却让人不由自主地想起他漂泊中见过的江河,想起生命的迷茫。他用“损之又损”的笔墨,剔除多余物象,留下本质的孤寂与辽阔。这不是冷漠,而是对生命本质的凝视,正如他有诗曾言,“断送一生棋局里,破除万事酒杯中”,在尘世喧嚣之外,他找到了与宇宙对话的宁静。

看着这幅作品,我们看到的不仅仅是元代山水的雅致,更是一个灵魂对生命困境的超越。倪瓒不依附儒道禅任何一家,却用画笔道破了人类共通的宿命:我们是时间里的漂泊者,却能在精神世界搭建永恒居所。在这个物质丰裕却常感空虚的时代,空亭提醒我们:真正的富足在于内心澄澈自由。1.6亿的价格或许会随着市场波动而变化,但画中空亭承载的精神永远鲜活——这,便是倪瓒留给我们的宝贵财富,也是古画跨越世纪依然动人的秘密。返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (2 个评论)