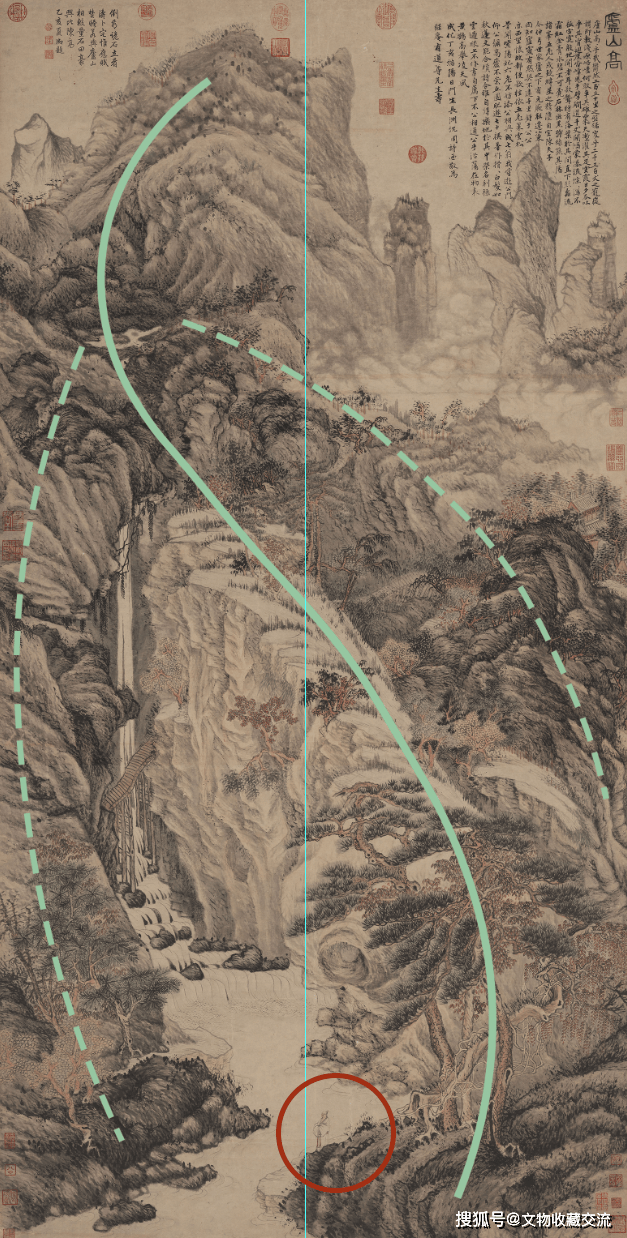

沈周最著名的送礼之作是《庐山高图》,这是一幅送给老师陈宽的祝寿之作。时年,老师七十岁,沈周四十岁。

按今天的理解,以画山祝寿,无非寓意“寿比南山”,实在是很平常的祝愿。但沈周暗暗用心,因为陈宽是江西人,就特意用当地的名山(庐山)来譬喻他。于是祝寿之外,更添加了一重比喻义,说老师像山一样望之俨然。深深敬意与善颂善祷融会在一起,一片匠心令人佩服。

画面上方的题跋,是沈周为老师献上的一首原创诗,情感真挚、热烈,对老师的崇敬之情溢于言表——

“我常游公门,仰公弥高庐。”

我拜于您的门下,仰望您的人格如庐山般崇高!

“公乎!浩荡在物表,黄鹄高举凌天风。”

先生啊!您的心胸浩荡超脱于尘世之外,

犹如黄鹄高飞,凌驾于九天长风之上!

···

整幅作品呈“高远”之势,沈周以S形构图,将近、中、远景汇聚至顶部,山体坚实有力,处处峰峦飞飞动,盘旋扭曲,具有非常强的向上流动感,也暗喻蓬勃的生命力。在画面下方正中的位置,站着一位抬头仰望的士人,有人认为其正是老师陈宽本人,更进一步将老师的人格与山的崇高意象进行链接。

明·沈周《庐山高图》台北故宫博物院藏

创作这幅作品时,四十岁的沈周正值壮年,全轴精力弥满,以几乎全部的画面描摹庐山高峻之状。更加可贵的是,沈周的一生几乎没有出过吴门(今苏州)一带,这幅作品是沈周特意为了给老师祝寿,凭借想象创作。如此用心,于收礼之人而言,更为难得。

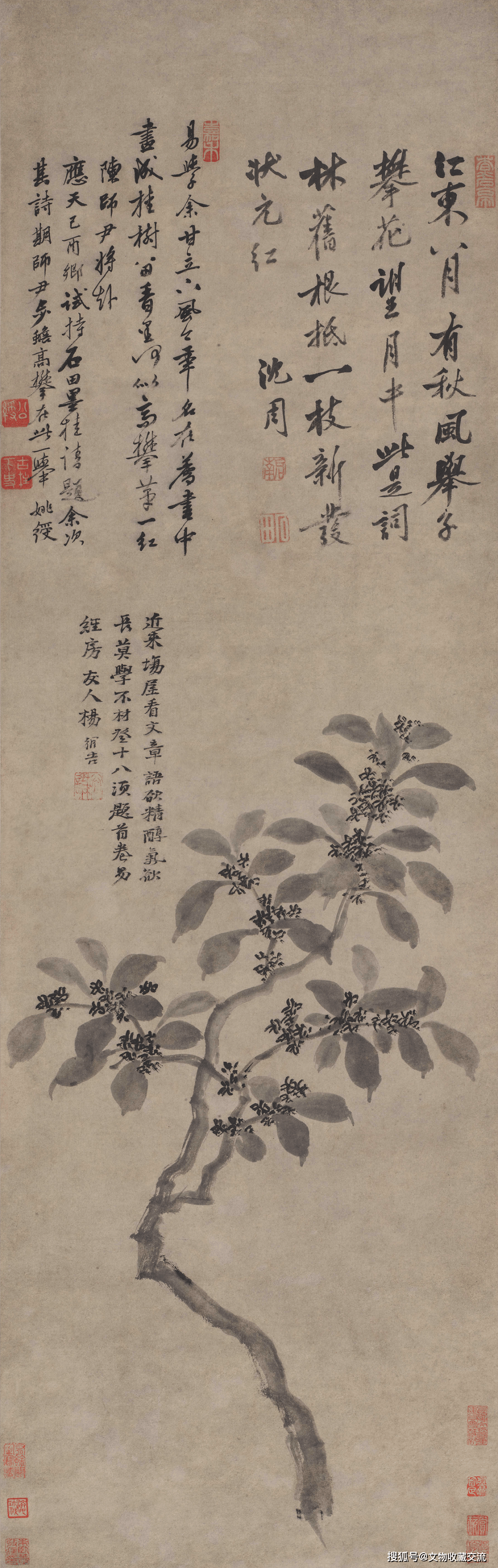

沈周似乎格外擅长用画作来传递祝愿之情。到他年纪大些,自己成了前辈,对后生也很慈爱。过去科考,乡试在秋天,会试在春天,分别是桂花与杏花开放的时节,于是大家就习惯以这两种花来寄托高中的祝愿。

明·沈周《折桂图》上海博物馆藏

这是沈周的《折桂图》,绘老桂一枝,不求工细,但以深浅墨色写出纷繁叶片,又以浓点为花,画面干净清爽。天头更题一绝:

江东八月有秋风,举子攀花望月中。

此是词林旧根柢,一枝新发状元红。

这首诗旁边挨着姚绶的题语。又有杨循吉诗:

近来场屋看文章,语欲精醇气欲长。

莫学不材登十八,须题首卷易经房。

这是一首完全从考试现实出发的诗。前两句传授答卷经验,后两句建议“选修科目”。明代科考三场,首场中四书题必考,五经题只需选一经作答。阅卷时共有十八房考官,分别批阅五个类目的卷子。当时《礼》与《春秋》修习者少,各自只有两房考官;热门科目是《诗经》、《易经》各五房,《尚书》四房。杨氏当年考试,可能选了冷门科目,觉得并不容易,所以劝受画者以较为流行的《易经》为题,早日成功。

杨循吉出仕不久即回乡隐居,沈周本人更是以布衣终身,从未参加科考。但在现实生活中,多数读书人毕竟要靠学而优则仕来过好一生。当后生子弟走上这条道路,他们就用诗和画来表达祝愿。

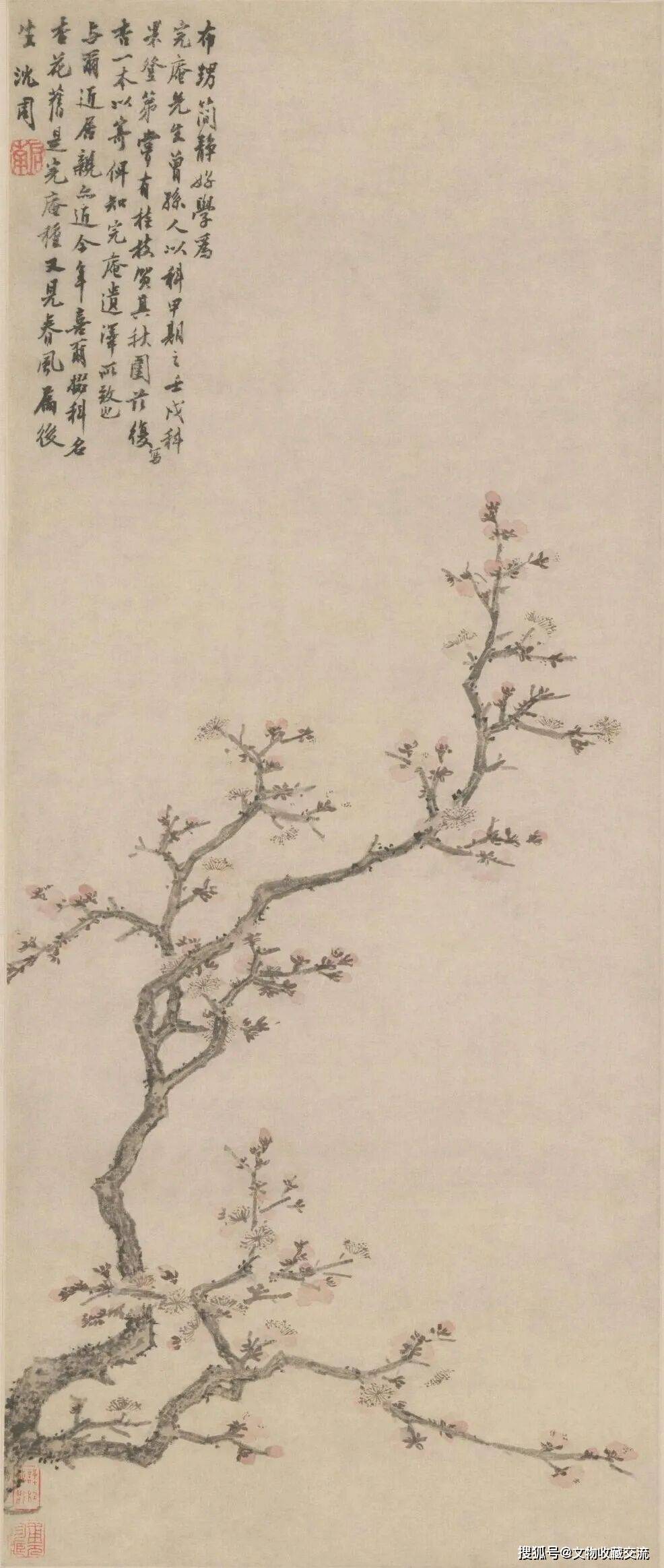

明·沈周《杏花图》故宫博物院藏

这幅《杏花图轴》,是沈周为祝贺刘布考中进士而作。刘布是明代苏州名士刘珏的曾孙,似乎与沈家有亲;他考中时在弘治十五年(1502),沈周已七十五岁了。画上瘦杏一株,花开烂漫,仍是折枝简笔,却多添了颜色。树干以赭色填充,花片则淡粉轻红,温润又悦目,几乎可以想象他挥毫时愉快的心情。也有题跋,也有诗:

布甥简静好学,为完庵先生曾孙,人以科甲期之,壬戌科,果登第。尝有桂枝贺其秋闱,兹复写杏一本以寄,俾知完庵遗泽所致也。

与尔近居亲亦近,今年喜尔掇科名。

杏花旧是完庵种,又见春风属后生。

意思是说:你考得这样好,我就画杏花表示祝贺。刘家世代书卷气不绝,大家都期待你的成绩。如今成功了,莫要忘记祖爷爷的遗泽。

这些话里全无架子,只透出一片温暖平实。

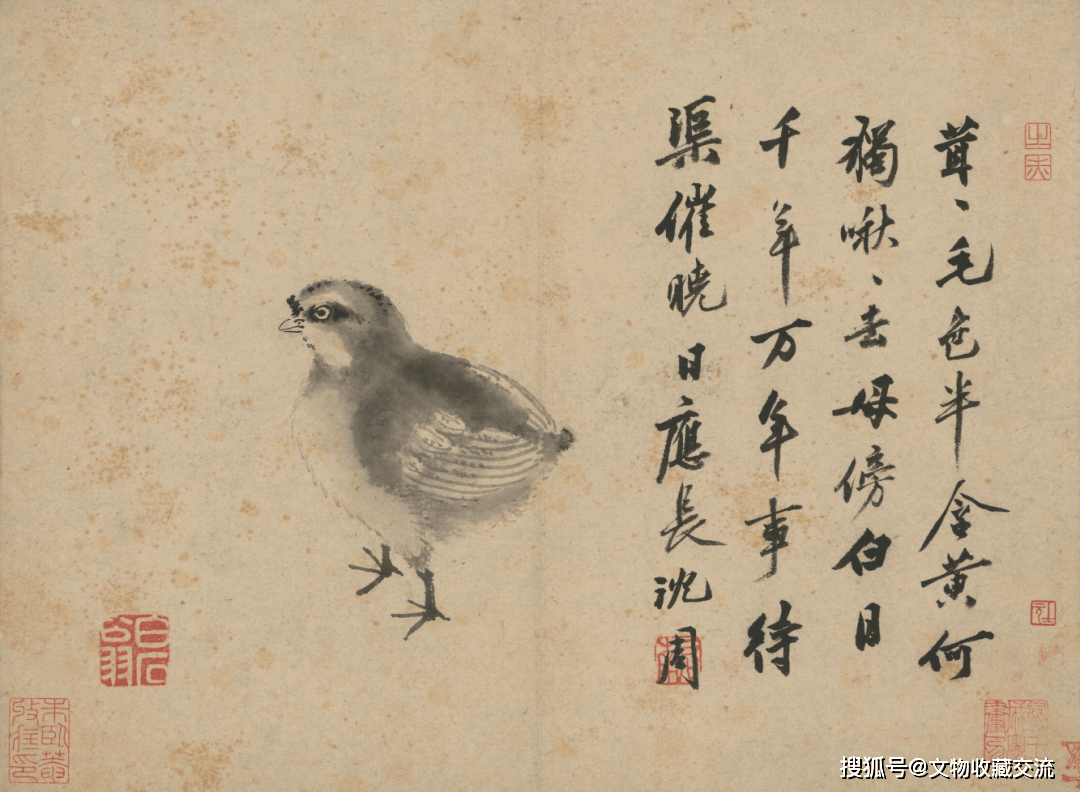

沈周《卧游图·小鸡》

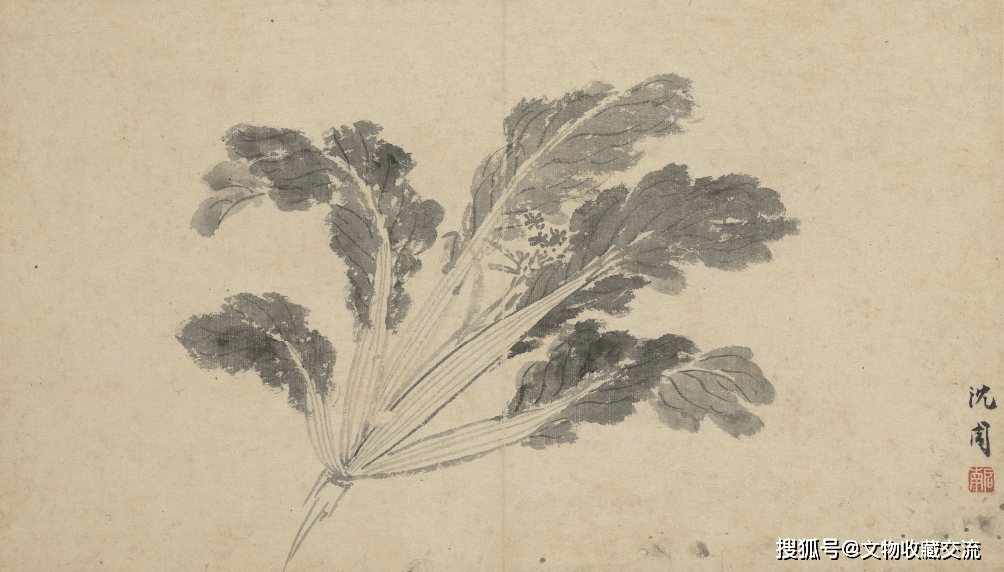

沈周《写意册·白菜》

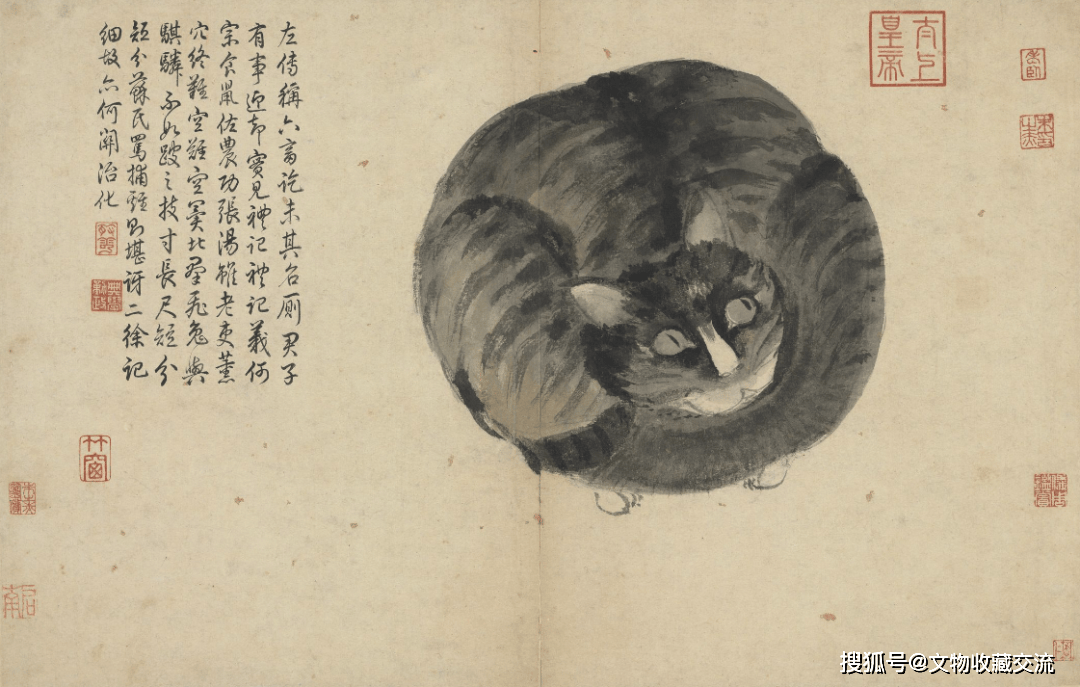

沈周《写生册·猫》

沈周传世书画数量丰富,且真伪争议甚多。研究他,读懂他,是很困难的事。但我们看到他画小鸡、画知了、画猫,便觉得大约是一个可爱的人;也想勇敢地推断他画庐山、画桂花、画杏花,虽向传统借了些语汇,毕竟抱着一片真情。送礼不在贵,而在于这份礼物所饱含的情意。

发表评论 评论 (2 个评论)