雍正三年,权力达到顶峰的年羹尧终是被抄了家,从他府邸的暗柜中,翻出了一卷泛黄的纸本墨迹。这卷曾被年羹尧题跋 “朝夕展玩” 的《雪赋》,在权臣落马的萧瑟中,悄然揭开了一段跨越七百年的文化传奇。

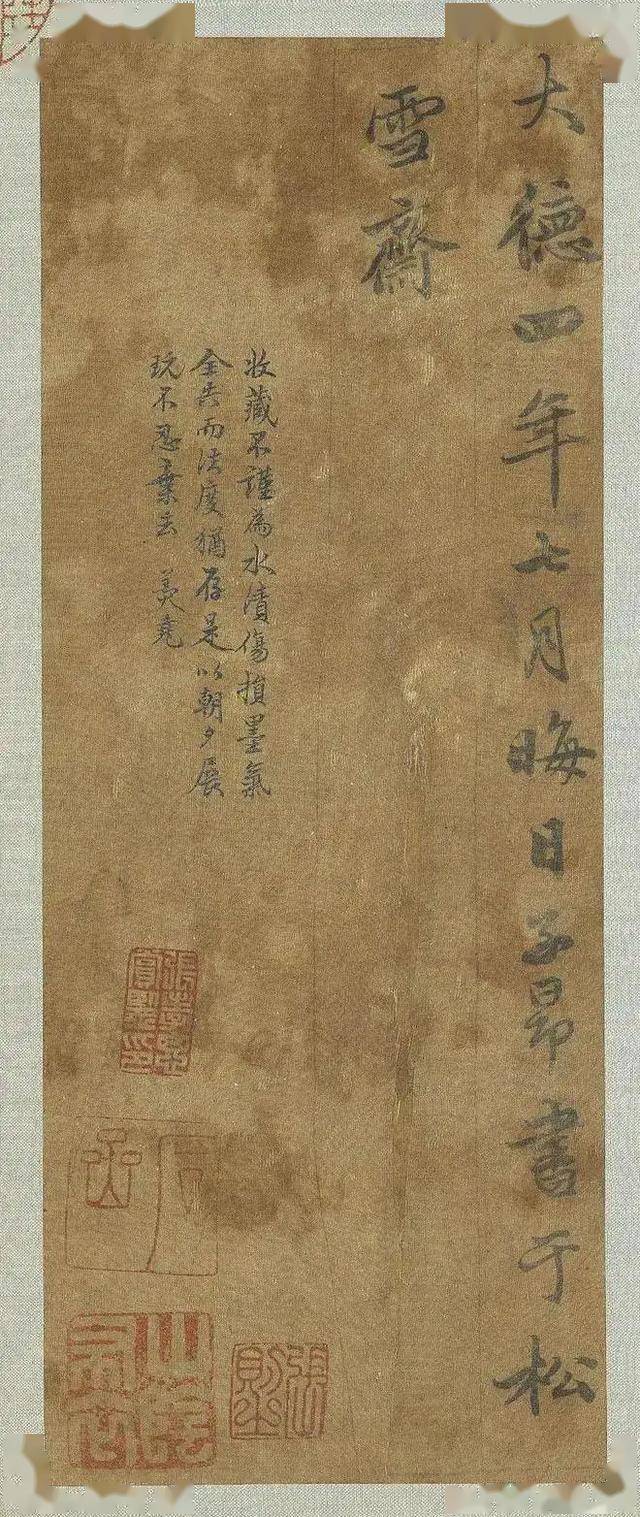

这卷墨迹的故事,要从元代大德四年说起。彼时 47 岁的赵孟頫,早已褪去早年的青涩,在书法领域自成一派。

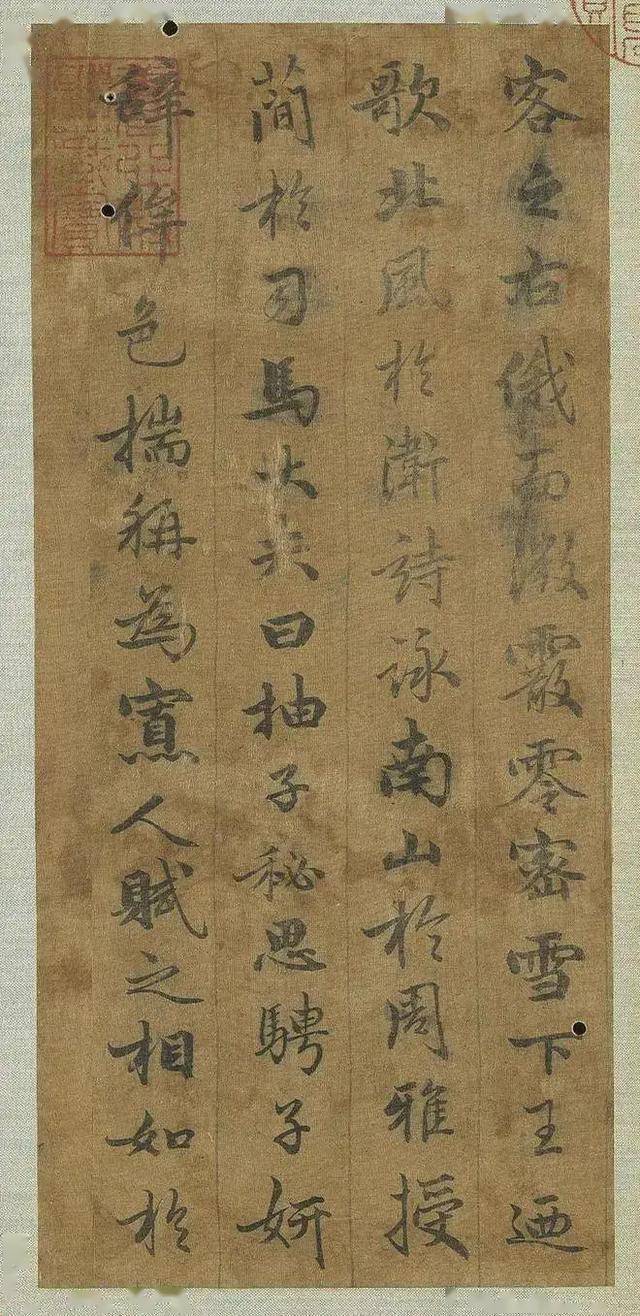

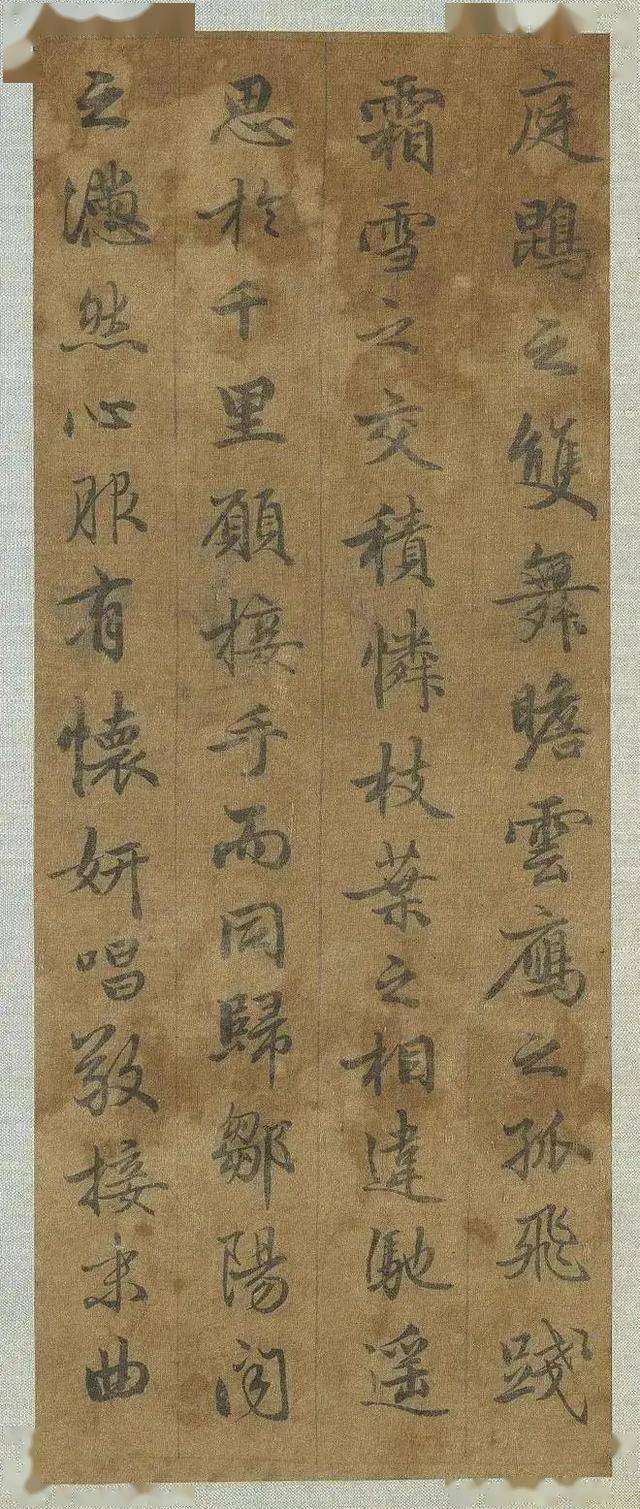

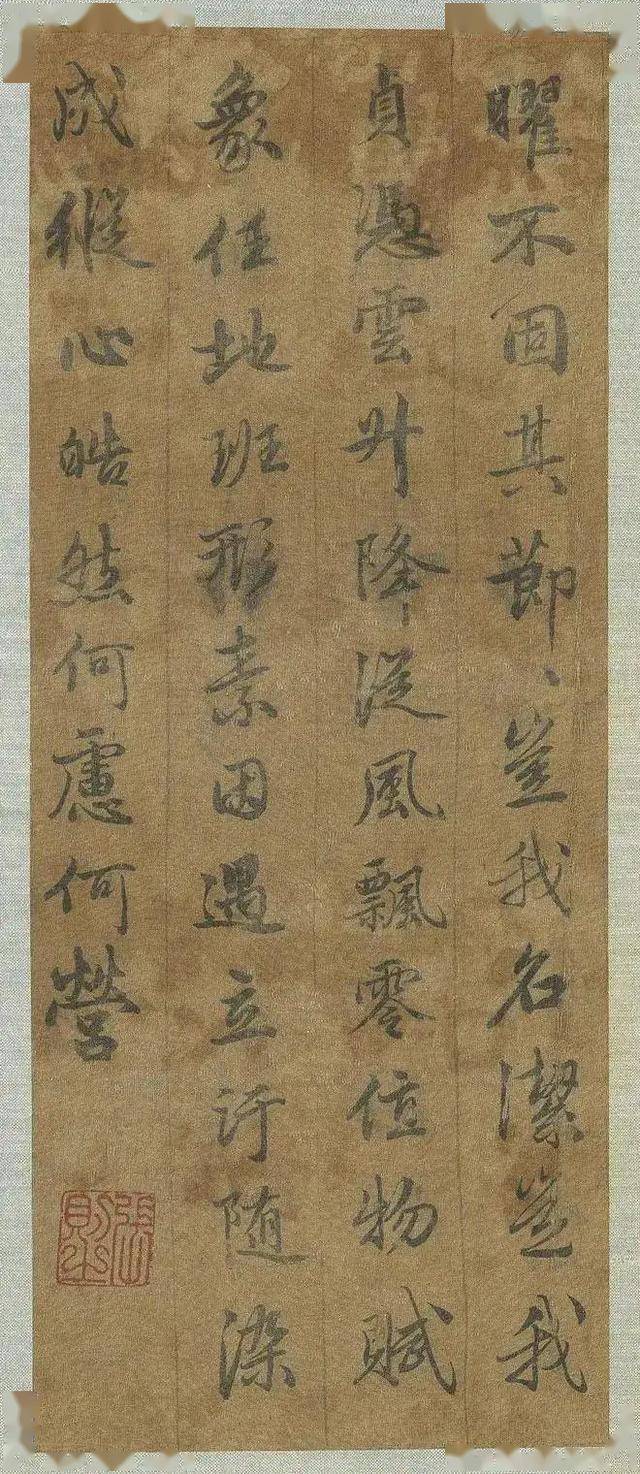

他厌倦了宋代 “尚意” 书风的张扬,一心追慕 “二王” 的古雅气韵,而南朝谢惠连的《雪赋》,恰好成了他抒发心境的载体。

谢惠连以雪为媒,借主客问答诉说人生无常,这样的文字让赵孟頫深深触动。

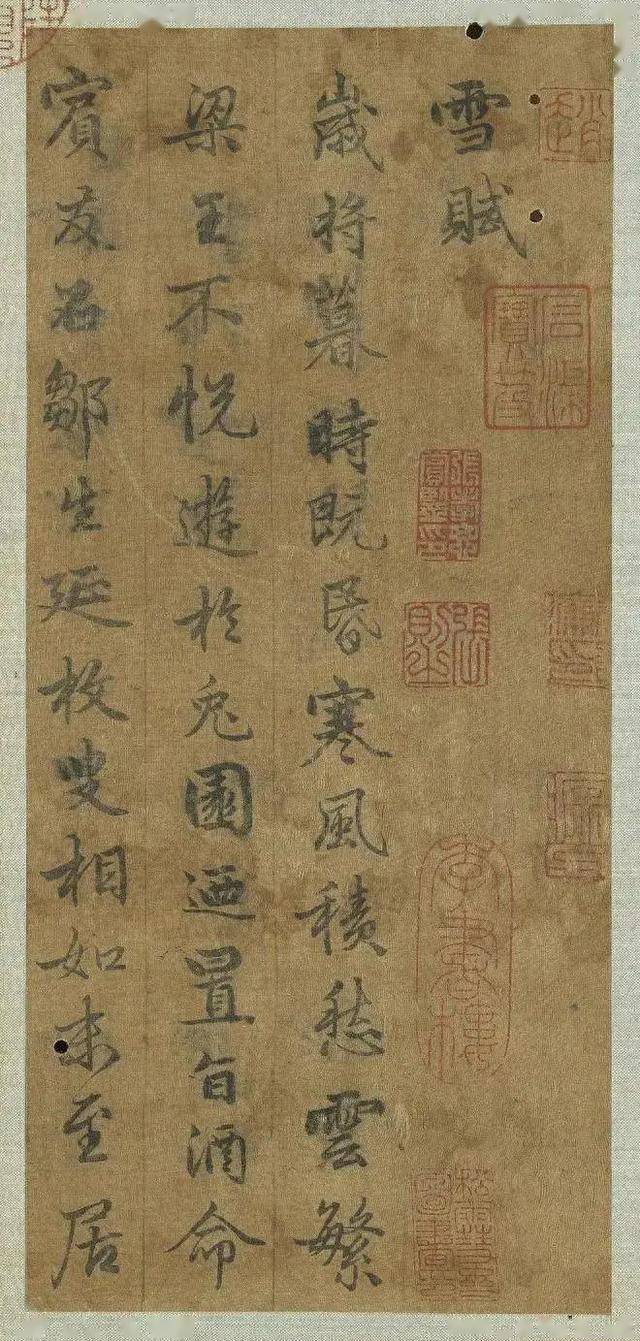

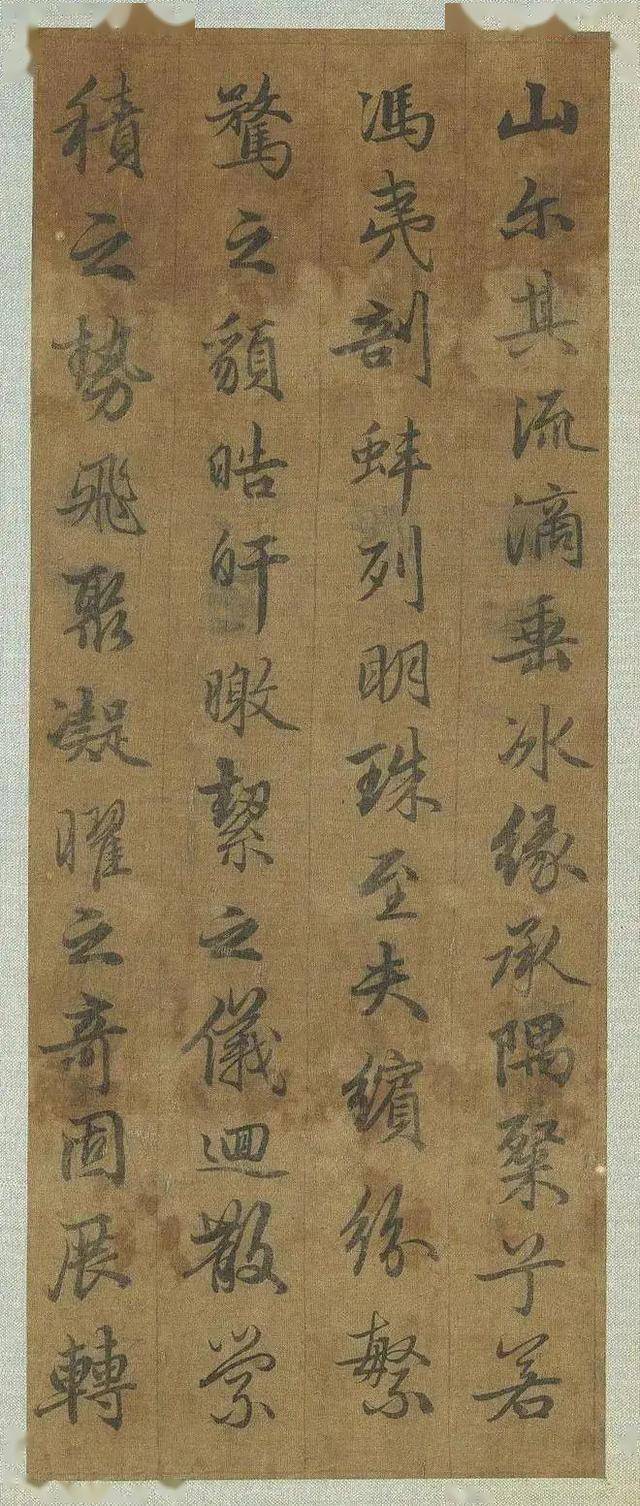

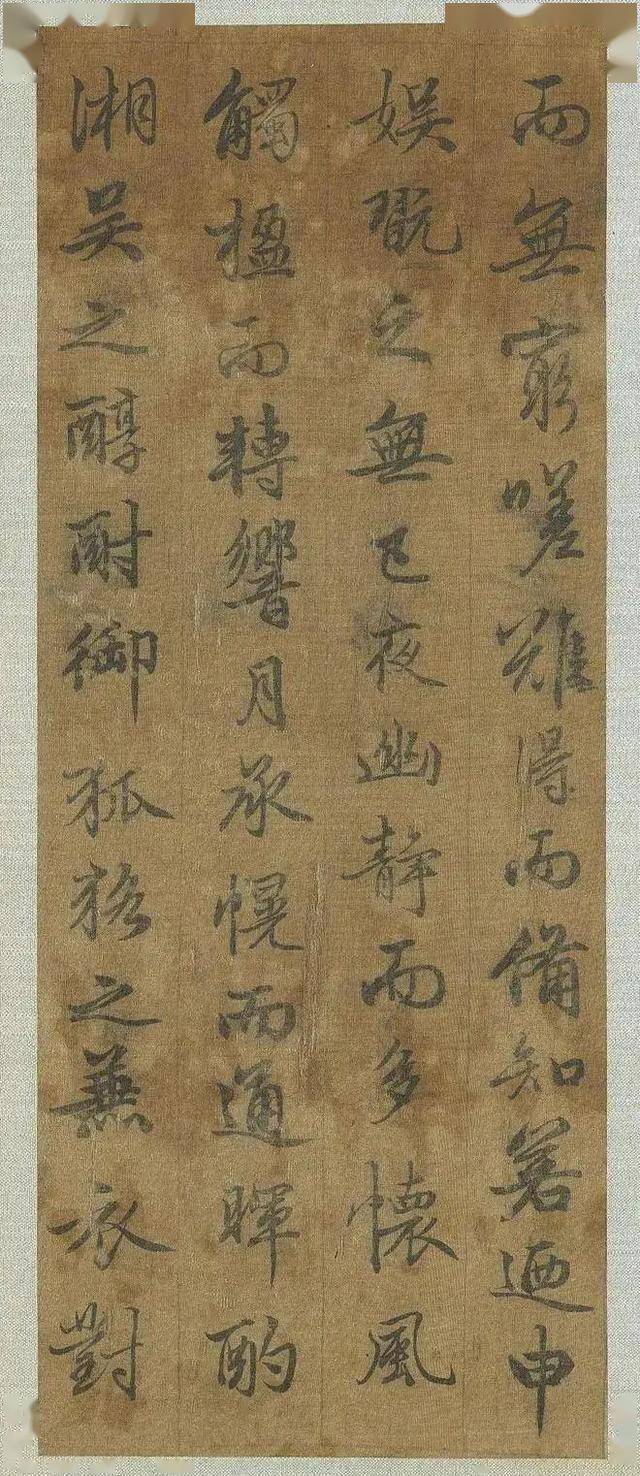

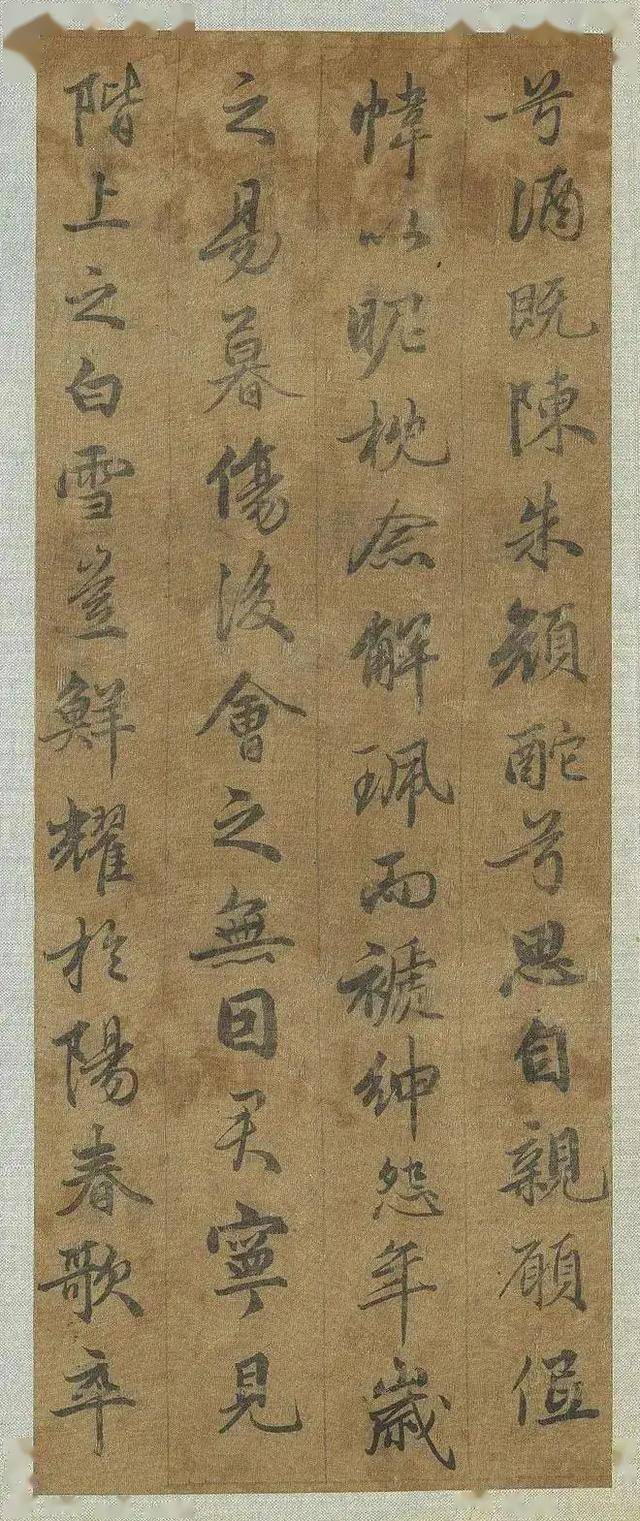

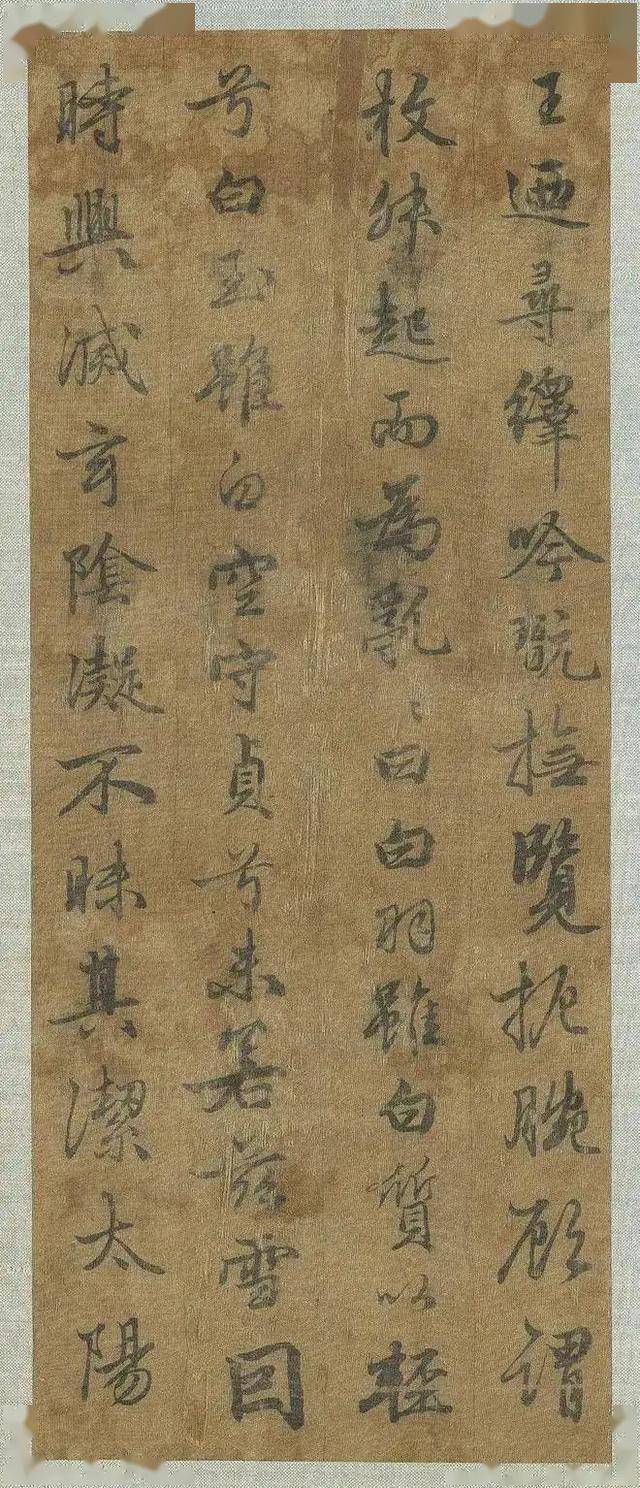

观其此作,他起笔顺锋入纸,如雪花簌簌飘落,轻盈中藏着巧思;行笔时稳如磐石,衄挫调锋间,中锋与侧锋交替自如,写出的笔画骨肉匀停,既有筋骨的刚劲,又有皮肉的温润。

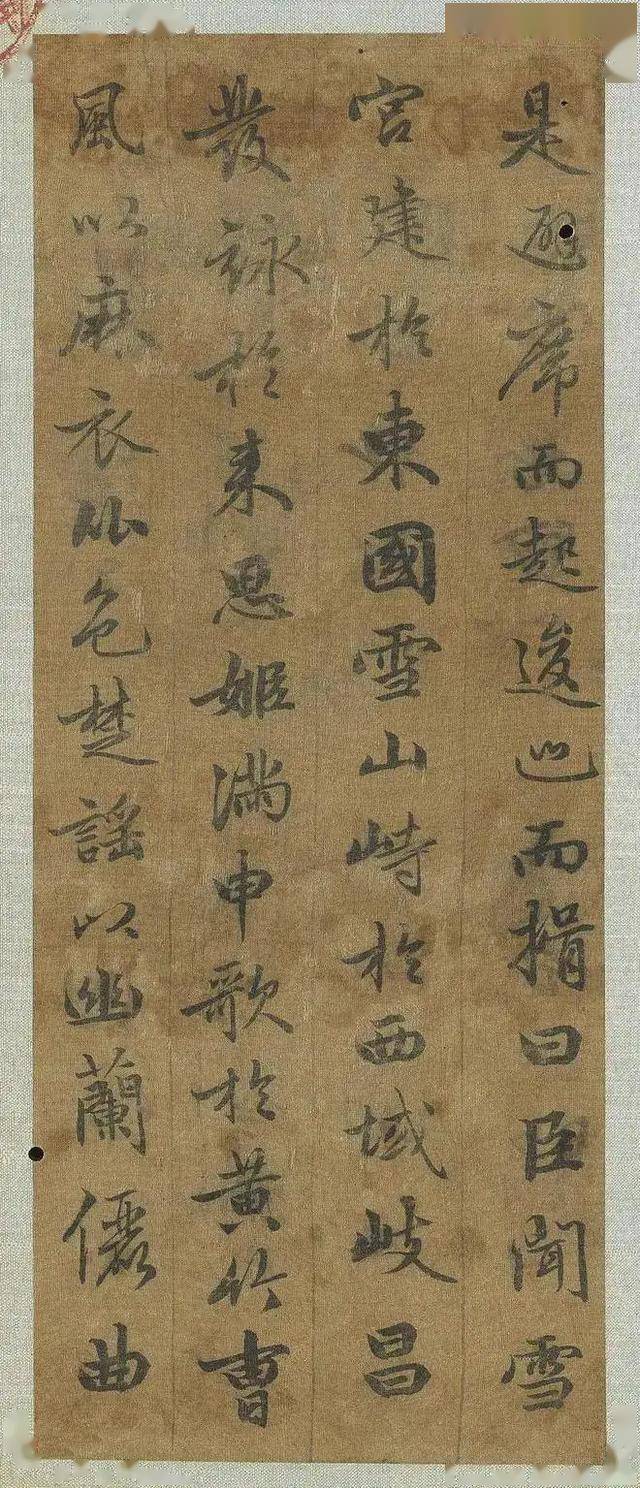

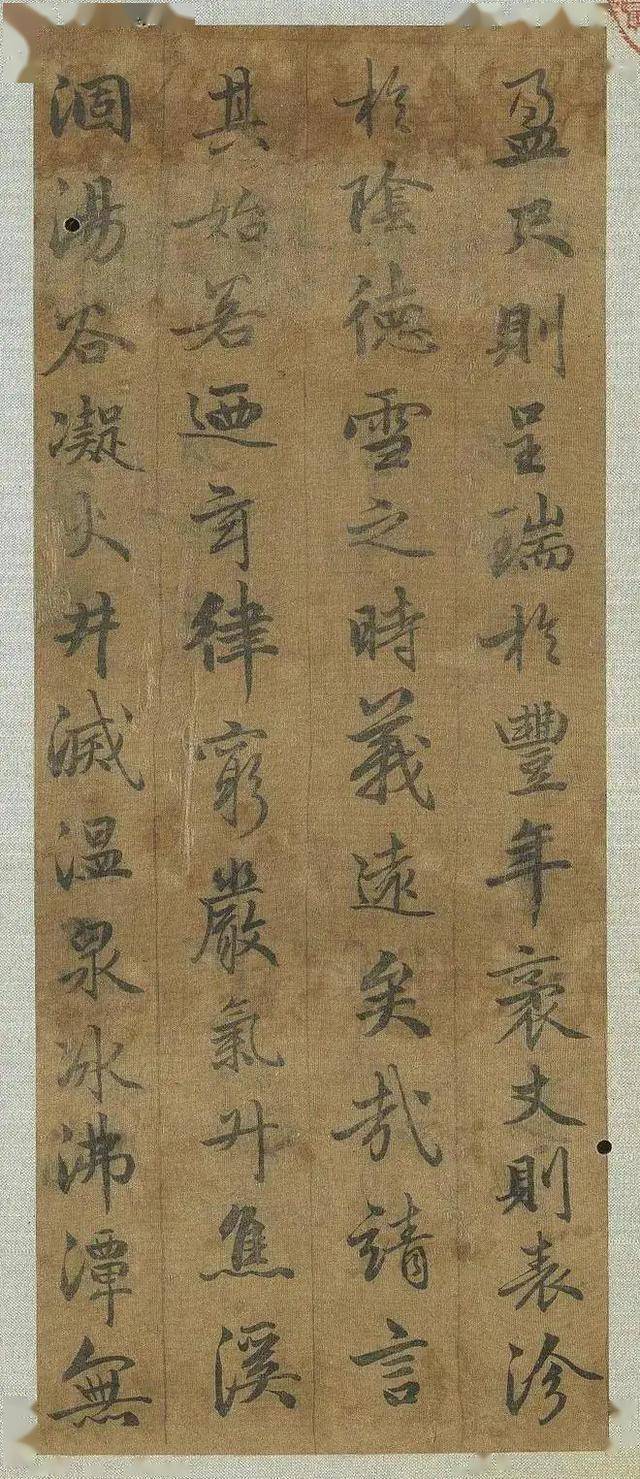

遇到转折处,他时而藏锋圆转,尽显柔和;时而方折有力,暗藏风骨。整卷 600 余字,22.5 厘米的高度里,每一个字都似有生命,在 192.9 厘米的长卷上舒展着纵长连绵的姿态。

可元末的战火,让这份珍贵的情谊载体流落民间。幸运的是,它先后被项元汴、梁清标等鉴藏大家收入囊中。

这些收藏家深知其价值,小心翼翼地珍藏着,让墨迹得以在乱世中留存。直到清康熙年间,权倾朝野的年羹尧得到了它。

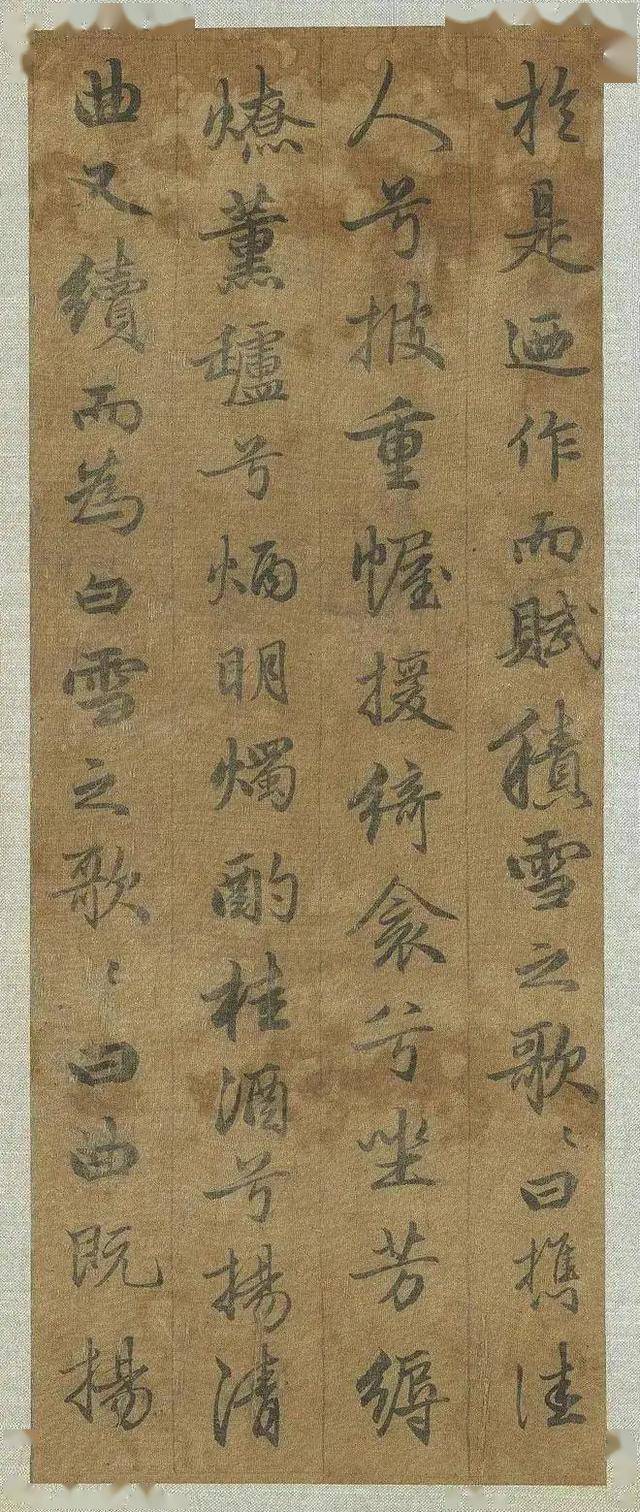

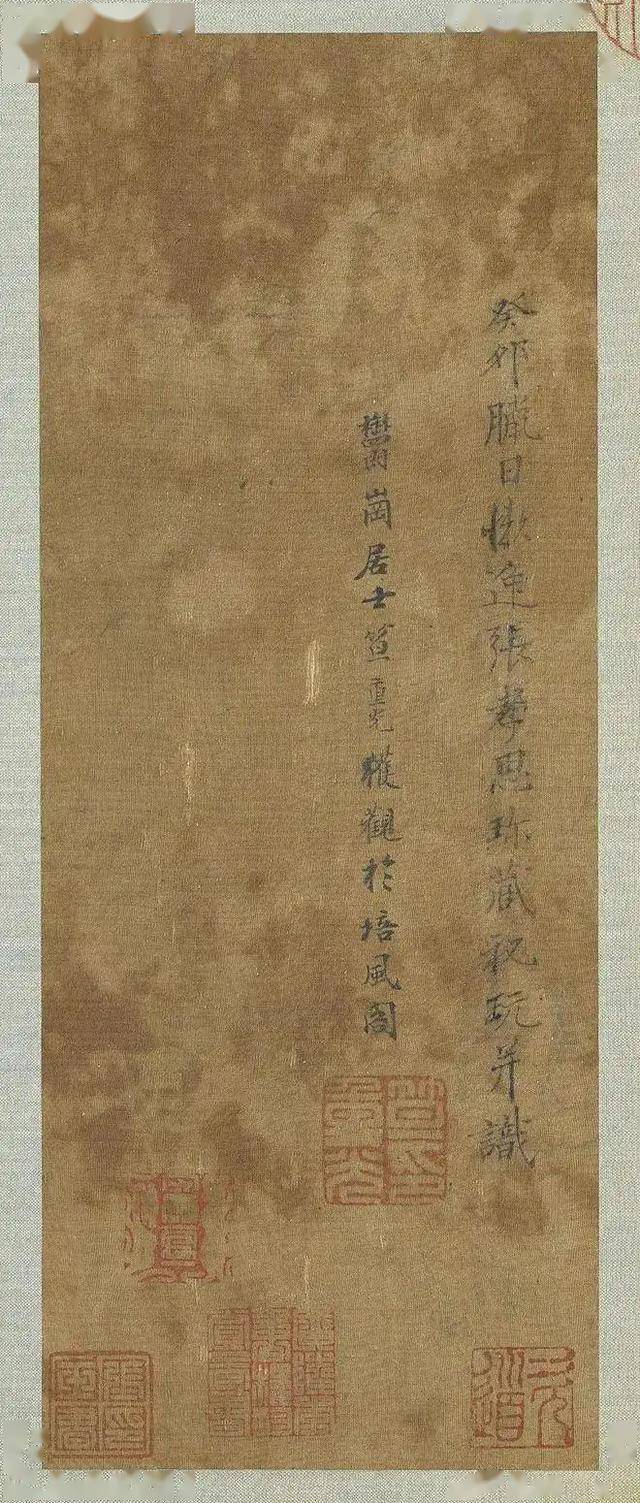

这位平定西北的将领,虽在朝堂上张扬跋扈,面对《雪赋》却收敛了锋芒,他在卷尾留下跋文,字里行间满是珍视,想必无数个深夜,他曾在灯下细细品读,在墨痕中寻得片刻安宁。

雍正二年,他因九十二条罪状被削权,次年家产被抄,《雪赋》也随之进入清内府。乾隆、嘉庆、道光三代帝王,都对这卷墨迹偏爱有加。

或许在批阅奏折的间隙,他们会展开长卷,在赵孟頫的字迹中感受文人的雅致,暂时忘却朝堂的纷争。

可清王朝的覆灭,又让《雪赋》再次踏上颠沛之路,它从皇宫流出,在民间几经辗转,最终落户台北故宫博物院。

在山东博物馆还藏着他 45 岁时的另一个版本,那卷手卷行楷结合,透着年轻书家的灵动,再加上周密、文徵明的题字,多了几分青涩的意趣。相比之下,台北故宫的这卷册页,更显成熟稳重,笔法圆润中藏着刚劲,结构严谨却不失气韵,章法因水痕渗透而虚实相映,难怪后世评价它 “美感不输《兰亭序》”。

声明:以上图片来源于网络,侵删!

发表评论 评论 (2 个评论)