陈利军,1968年北京出生,本科中央工艺美术学院(现清华美术学院)。研究生,中央美术学院。中国书画家研究会艺术顾问。出版多部素描,色彩书籍。多篇论文及作品被各大杂志报刊多媒体发表。

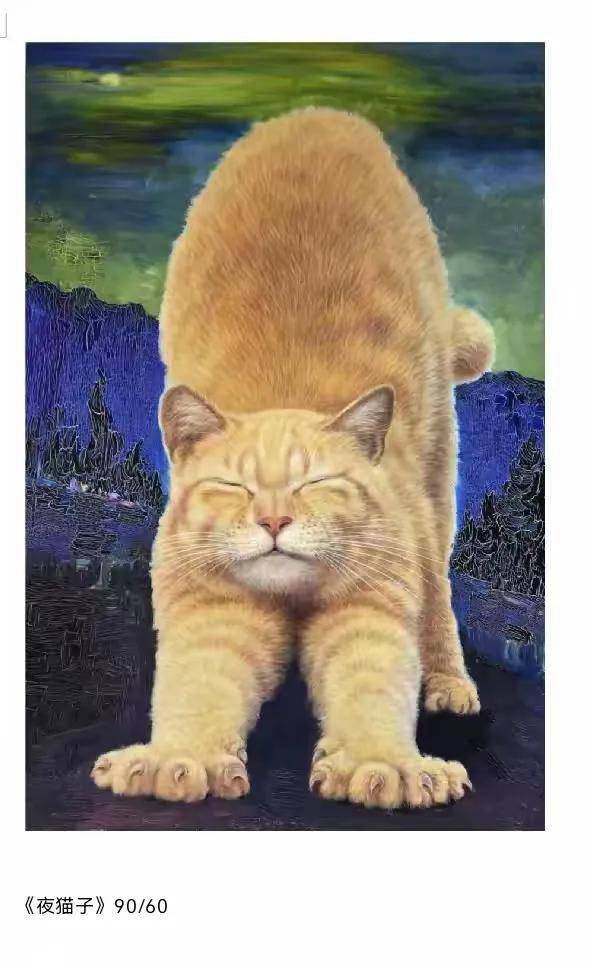

在油画的创作实践中,陈利军以解构主义视角突破了传统写实主义的边界。我们可以以《猫》为例来说明这个问题,他通过对猫科动物生理形态的夸张变形,将生物性特征升华为精神符号。画面中慵懒的伸腰动作被夸张处理,纵向跨幅的笔触肌理形成天地轴线,这种解构性重组使作品超越了物象表征,构建出由个体生命体验向宇宙意识跃迁的视觉叙事。陈利军通过写实到写意的戏剧性转折,实现了从具象再现到思想表现的范式转换,这种创作手法既延续了画以载道的价值主题,又融入了表现主义的现代性特征,为油画“意境化”进行了成功示范。

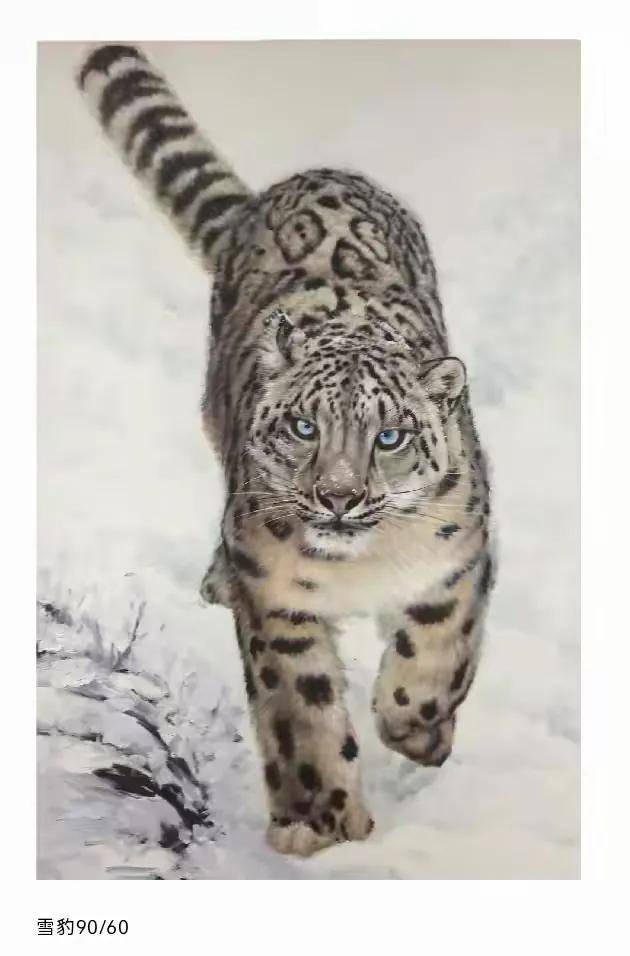

关于写实,陈利军展现出对写实绘画本质的深刻认知。早期创作中精确的笔触控制与色彩还原,实质是建立在对自然秩序的严谨观察之上。通过肌理塑造与光影解析,陈利军完成了对客观物象的科学性解码。当画面中树根的肌理细节被转化为文化记忆的载体时,这种创作转向标志着陈利军开始突破"视觉真实"的局限。在《莲蓬》等作品中,陈利军将生物学意义上的形态特征转化为哲学隐喻,使写实绘画成为连接物质世界与精神领域的桥梁。

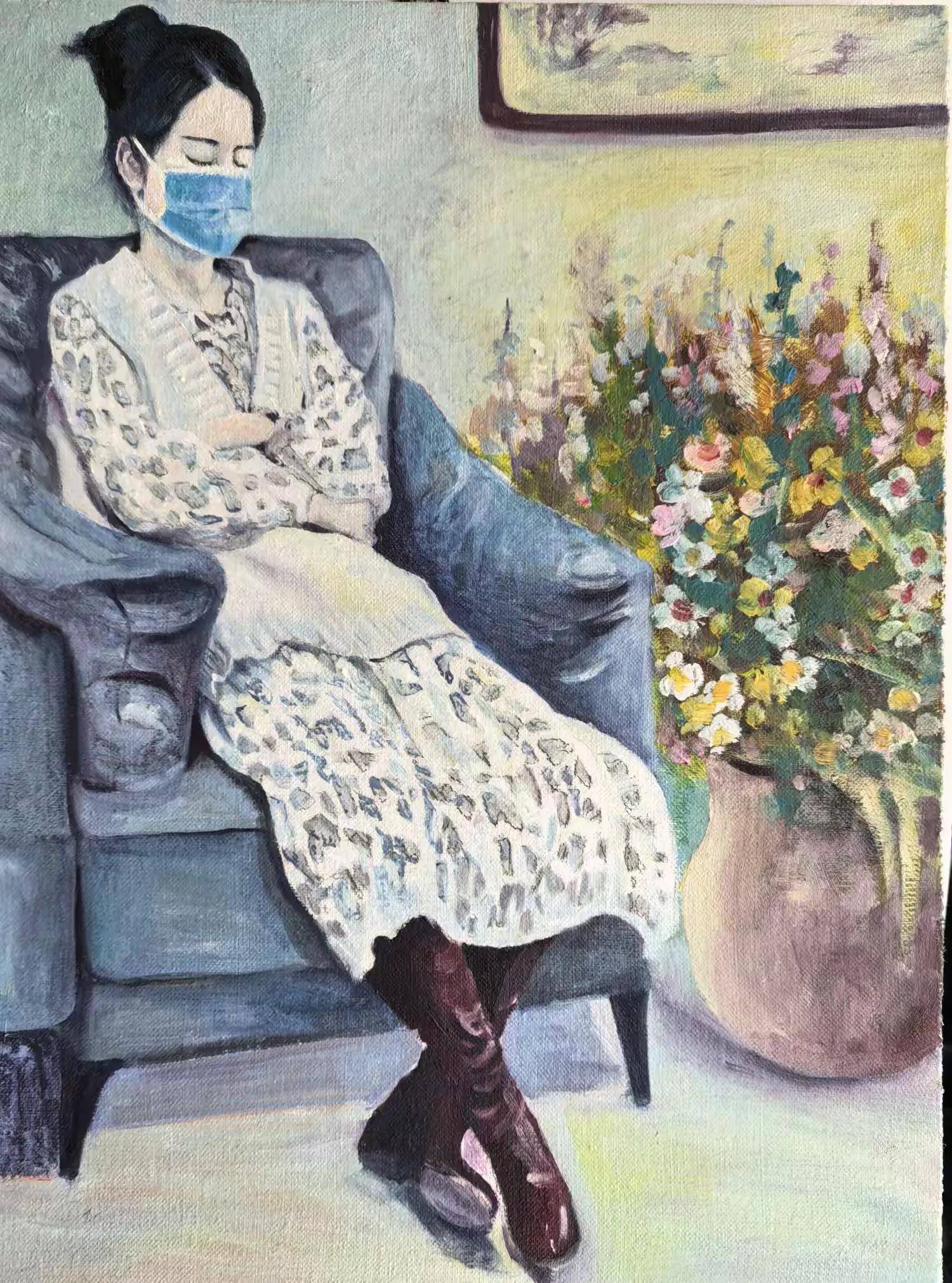

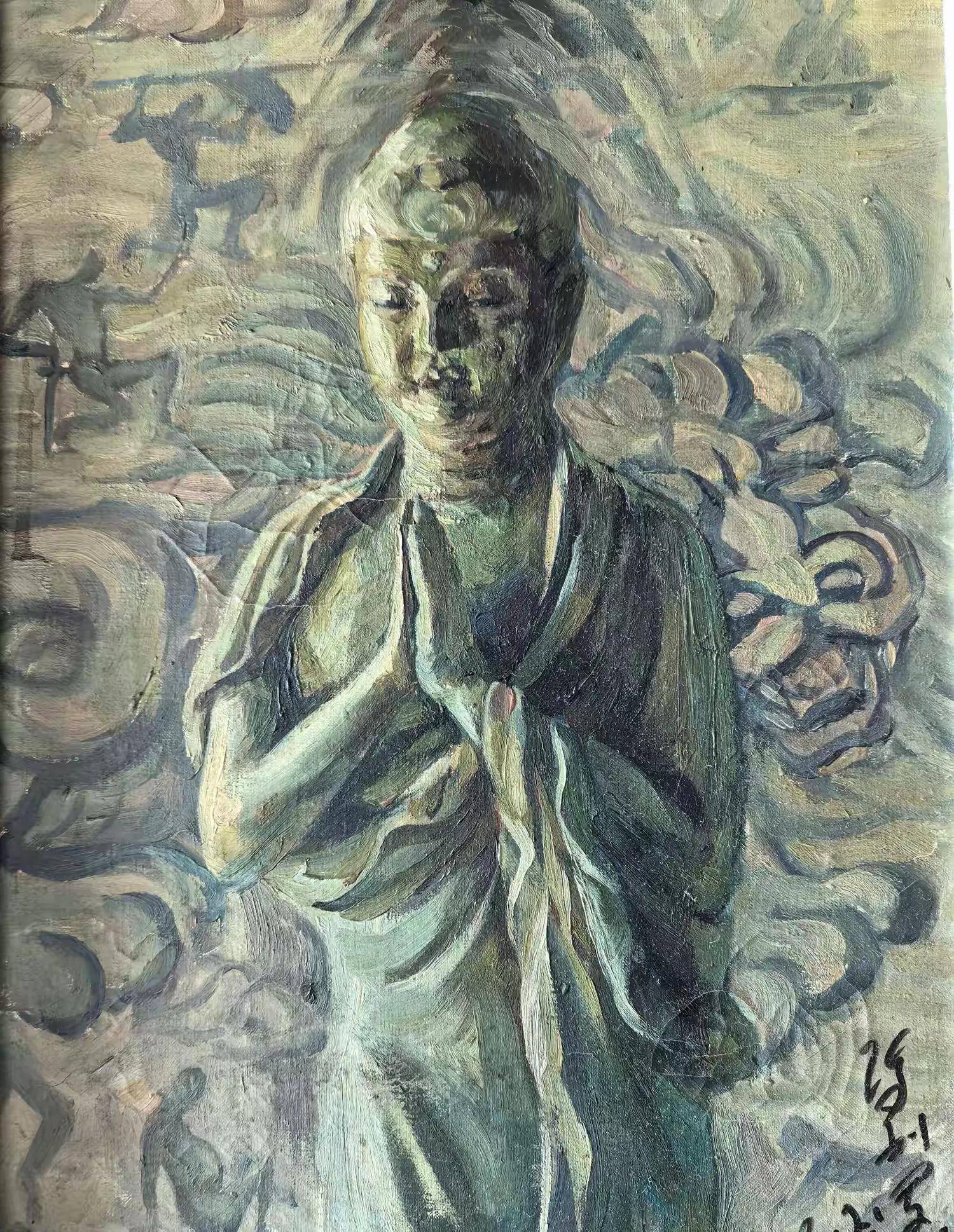

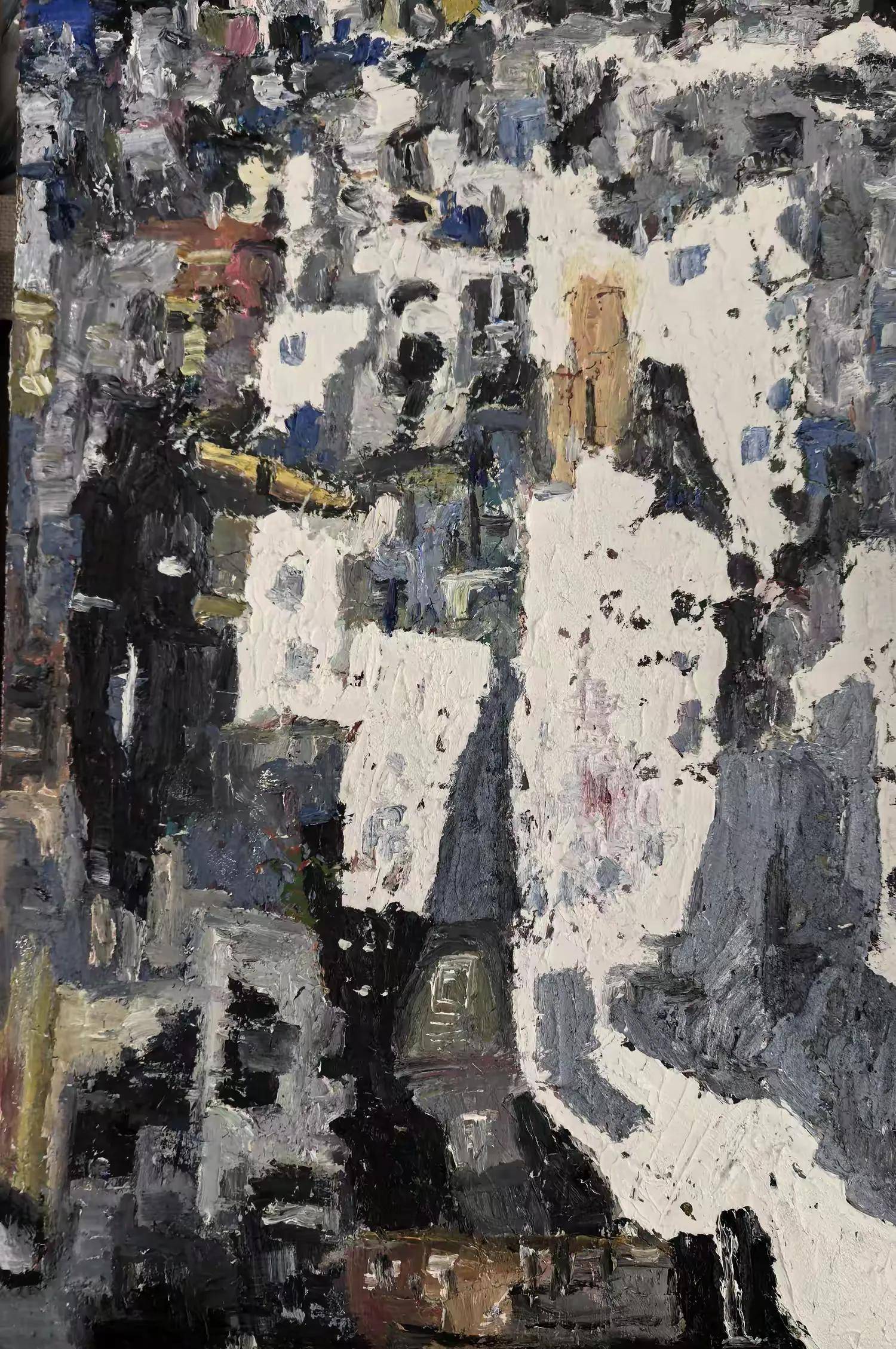

《小镇》被解重构为色域体系,通过平面化处理消解空间深度,使画面成为承载集体记忆的场域。由形达意,他的作品在写意阶段的创作呈现出明显的东方美学特质,比如马的动态捕捉不再依赖于解剖学准确性,而是通过笔势的流动性传递生命的韵律。又如在《秦俑》中,陈利军以形达意,深刻表达历史符号的物质属性,使陶俑形象转化为文明记忆的图腾。这种创作策略暗合中国传统文人画"迁想妙得"的美学理念,同时兼具现代艺术中的符号学理论。画面中偶发性的笔触失控与色彩漫溢,实则是陈利军对"可控性"创作观念的反叛,这种创作状态使作品获得了超越技术层面的精神维度。从《花旦》到《佛像》陈利军逐步建立起独特的从写实到写意的视觉语法体系,在人物造型中鲜明严谨的结构已经递进为丰富的文化、历史、情感、思想视觉密码,这种油画创作手法增益了东方美学的写意精神,兼融当代艺术的观念性表达,内涵丰富,相当耐于品读。

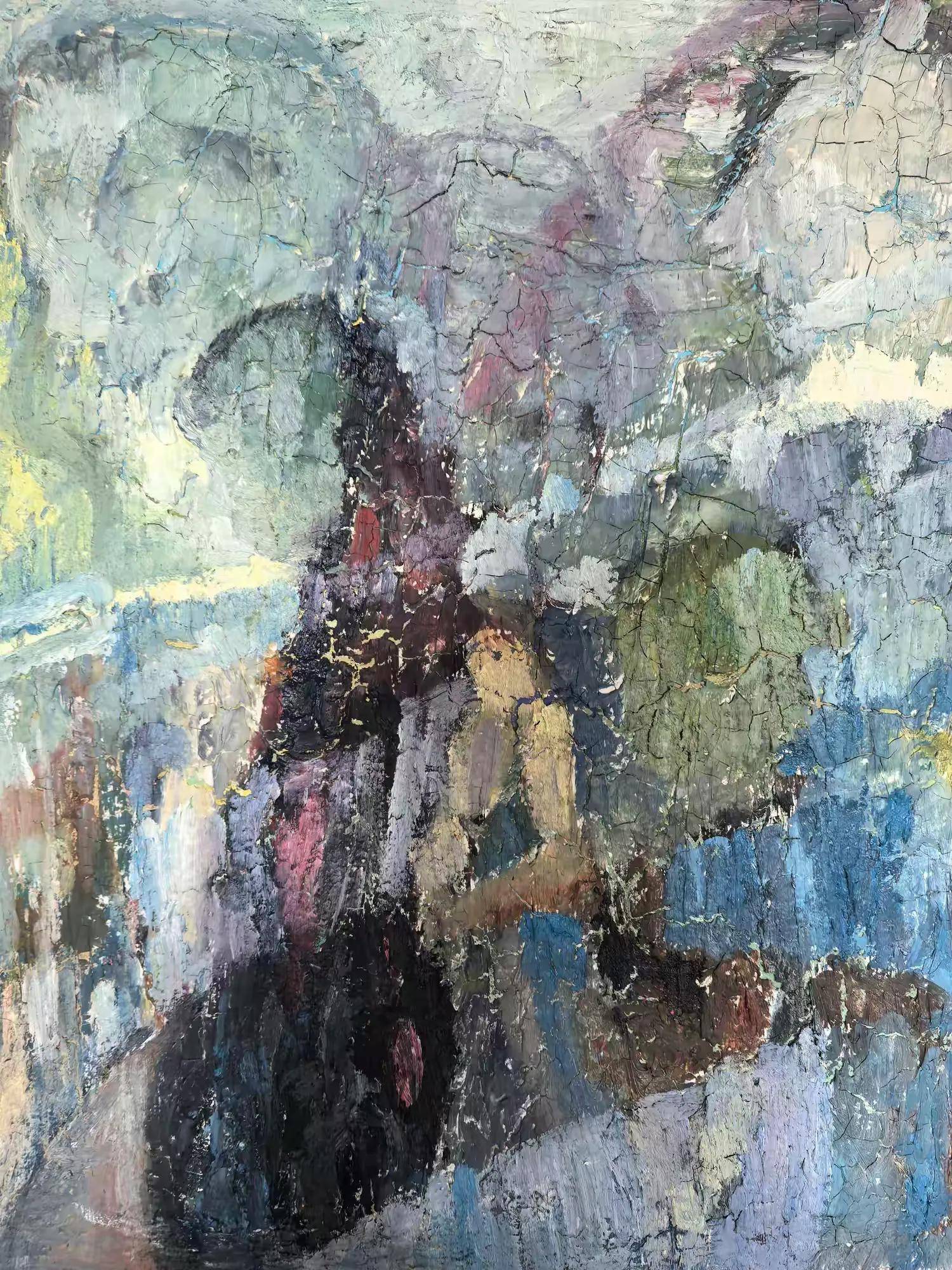

超越形骸,走向心象之境。以佛教题材作品为例,陈利军的油画创作不断沟通东西方美学的深层对话,把佛像的庄严法相被解构为色彩的新鲜矩阵,通过非写实的笔触重组,使宗教意象转化为普世的精神脉络。这种创作实践既延续了敦煌壁画的象征性传统,又吸收了西方油画的几何抽象理念,清晰地展现着当代油画的转型路径,既保持着对写实传统的尊重,又不断突破媒介边界,在形态解构与精神重构之间找到了平衡点,个性化地定义了绘画的本质价值,为当代油画的发展创新提供出一片相当深刻的启示空间!

发表评论 评论 (4 个评论)