他曾是清朝的一名太监,后来却成了国画大师齐白石的看门人。22年如一日,他不领一分工钱,只要几幅齐白石眼中的"淘汰画"作为报酬。

这个人就是尹春如。他用宫中练就的火眼金睛,既守护了大师的清净创作环境,又靠着那些"不值钱"的画养活了自己。

这段跨越晚清到民国的主仆情缘,又有多少不为人知的故事?

从王府到画家大门

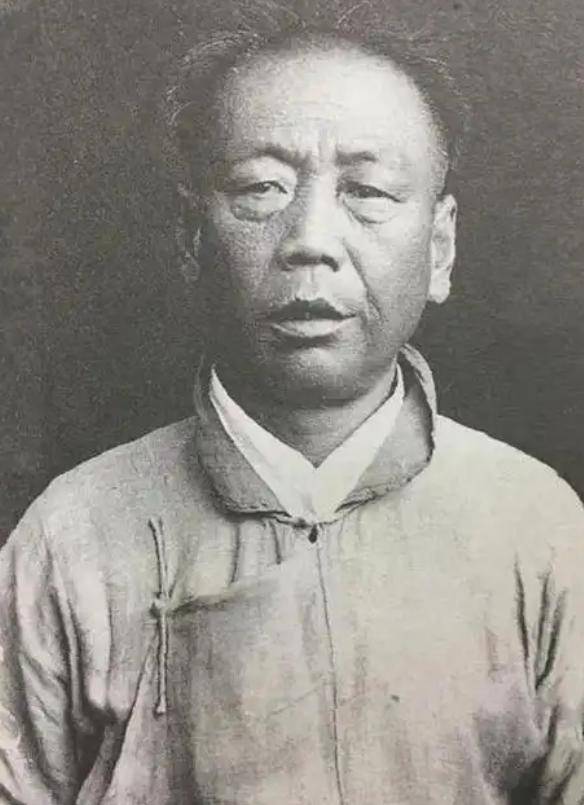

尹春如小时候就被送进宫中净身,成了一名太监。

在宫里混了多年后,他被分配到肃亲王府当差。王府生活看似风光,实则步步惊心。

尹春如在这样的环境中练就了一身本领——五秒钟内看透人心意。他的眼睛特别毒辣,能从一个人的眼神、动作、说话方式中判断出对方的真实意图。

清朝灭亡后,宫中太监被一股脑儿赶了出来。突然间,尹春如失去了依靠,生活陷入困境。

没有一技之长的他,只能在北京琉璃厂一带摆个小摊维持生计。每天看着来来往往的达官贵人和文人雅士,他心里充满了落差感。

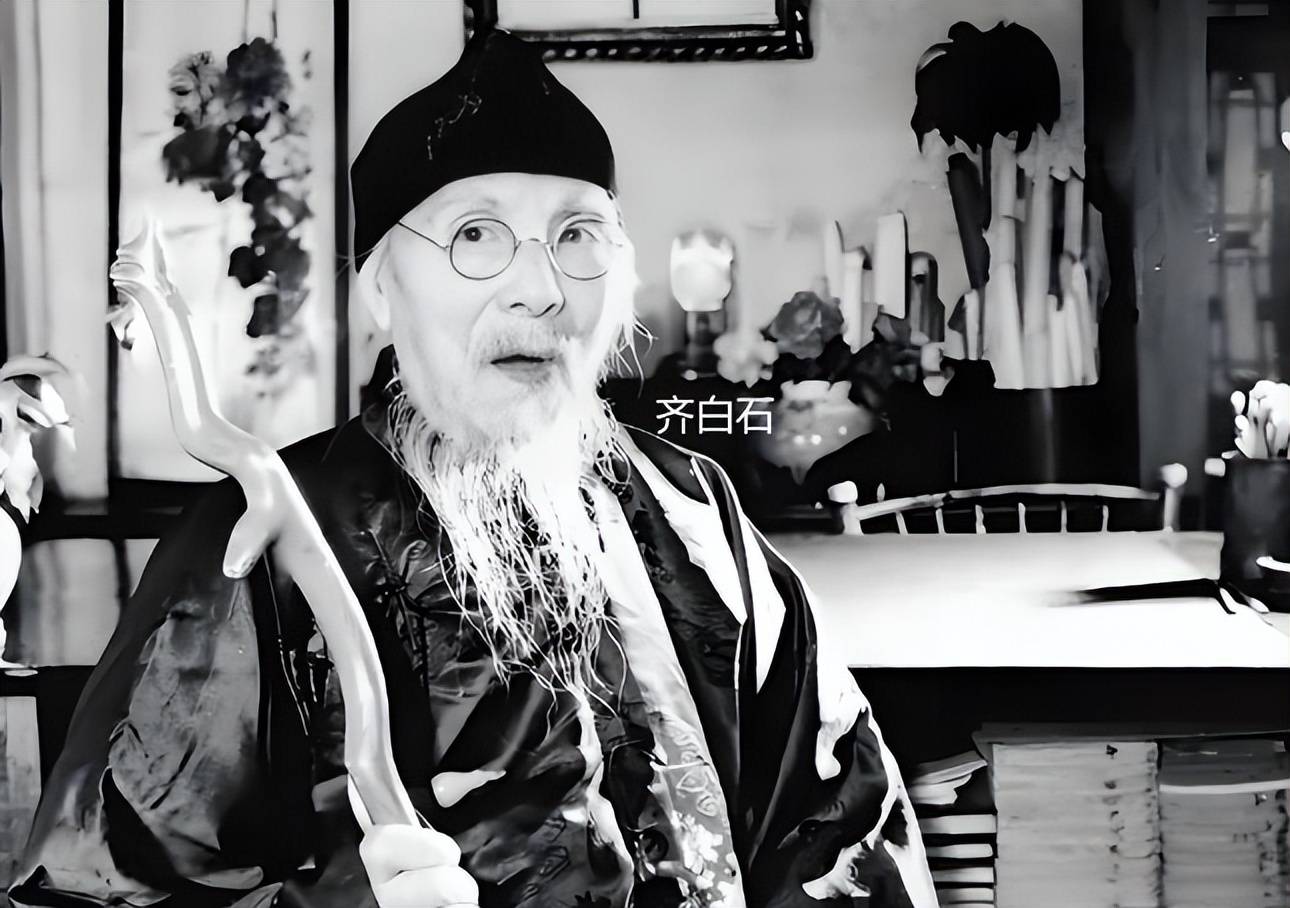

1926年他的命运出现转折,当时已经62岁的齐白石购买了北京跨车胡同的一座四合院。

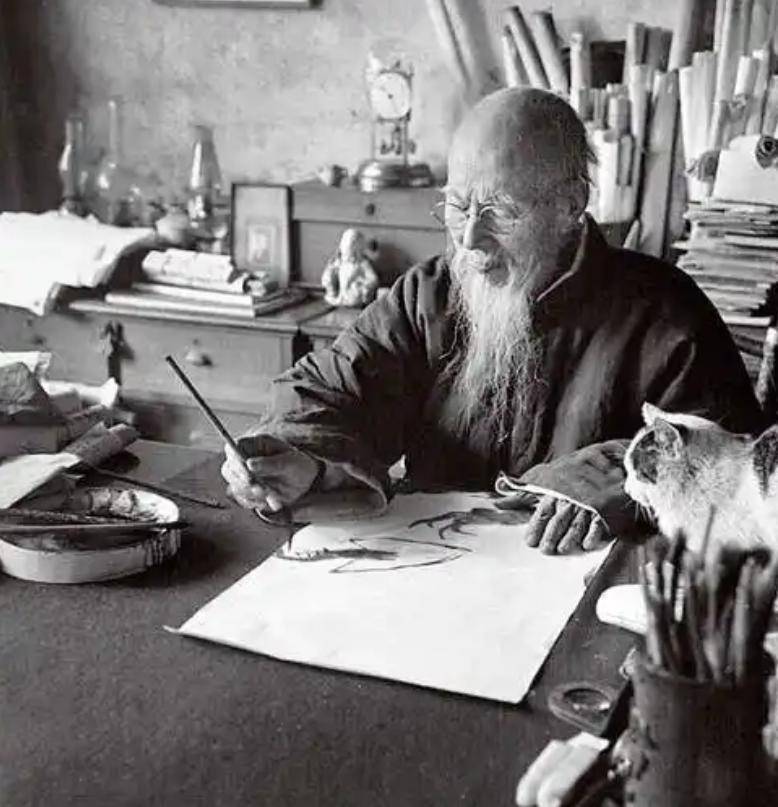

随着名气越来越大,前来拜访的客人络绎不绝,严重影响了他的创作。齐白石急需一个能帮他挡住这些打扰的人。

一位共同的朋友向齐白石推荐了尹春如。"这个人在宫里待过,眼力劲儿特别准,能分辨出谁是真心来学画的,谁是来骗钱的。"

朋友这样说道。齐白石虽然对太监这个身份有些犹豫,但还是决定试一试。

就这样,尹春如开始了他的看门人生涯。

他从不敢踏入齐白石的画室半步,只是安静地守在院门口,成为大师与外界之间的一道屏障。

不拿工钱的另类生存之道

尹春如入职的第一天,齐白石就问他要多少工钱。

尹春如摇摇头,说自己不要钱,只要先生不满意的画作就行。齐白石感到诧异,但也没多想,就这样答应了。

这个看似奇怪的要求背后,是尹春如的精明算计。

他深知齐白石的画已经开始值钱,即使是先生眼中的"失败之作",拿出去也能卖个好价钱。

那些被齐白石嫌弃构图不佳、墨色不均或是意境不到位的作品,在尹春如眼里都是宝贝。

每个月,尹春如都会从齐白石那里领到几幅"淘汰画"。他小心翼翼地收好,等待合适的时机拿到琉璃厂去卖。

他从不谎称这些是齐白石的精品,而是如实告诉买家:这是白石老人不满意的作品。正因为诚实,他逐渐赢得了一批固定客户的信任。

随着齐白石名气越来越大,这些"白石淘画"也变得炙手可热。尹春如定价虽然远低于市场价,但对他而言已经足够维持生活。

穷困的文人艺术家们成了他的主要客户,艾青、新凤霞、李苦禅都曾在他那里买过画。

有一次,尹春如发现自己手中有一幅齐白石的画作忘了落款,按理说这应该退回给画家补签。但此时的他已经可以靠这幅无款画卖个好价钱。

尹春如犹豫再三,最终还是将画送回给了齐白石。这一举动让齐白石非常感动,从此更加信任这位特殊的看门人。

门外的世界

尹春如的工作看似简单,实则门道颇多。他判断来访者真假的标准很特别——看眼神、看手、看态度。

真正懂画的人眼中有敬意,手上有墨迹,态度不卑不亢。那些浮夸的赞美和刻意的恭维,在他眼里都是虚伪的表现。

尹春如入职的第三天就迎来了第一个考验。一个自称是广东商会的人来访,说要大量购买齐白石的画作。

尹春如只看了他几眼,就从他过于急切的眼神和不停搓手的小动作中察觉出异样。

他礼貌但坚定地将对方拒之门外。后来证实,此人是个骗子,曾骗过多位画家。

还有一次,一位所谓的"画友"带着一幅画来请齐白石指点。尹春如仔细观察那幅画,发现款式与齐白石的风格不符,而且画纸年代太新。

他委婉地告诉对方,老先生今天不见客。事后他告诉齐白石此事,齐白石这才知道自己险些被人用赝品骗了。

尹春如对看门人这个职责有着极高的敬业精神。

有一年冬天,北京下了大雪,气温骤降。齐白石正在埋头创作一幅重要作品,特意交代不要被打扰。

一位重要的画商冒雪而来,尹春如宁可自己在门外受冻,也坚持让画商等到齐白石创作完毕。

这一等就是三个小时,他的双脚冻得几乎失去知觉,却仍然面带微笑。

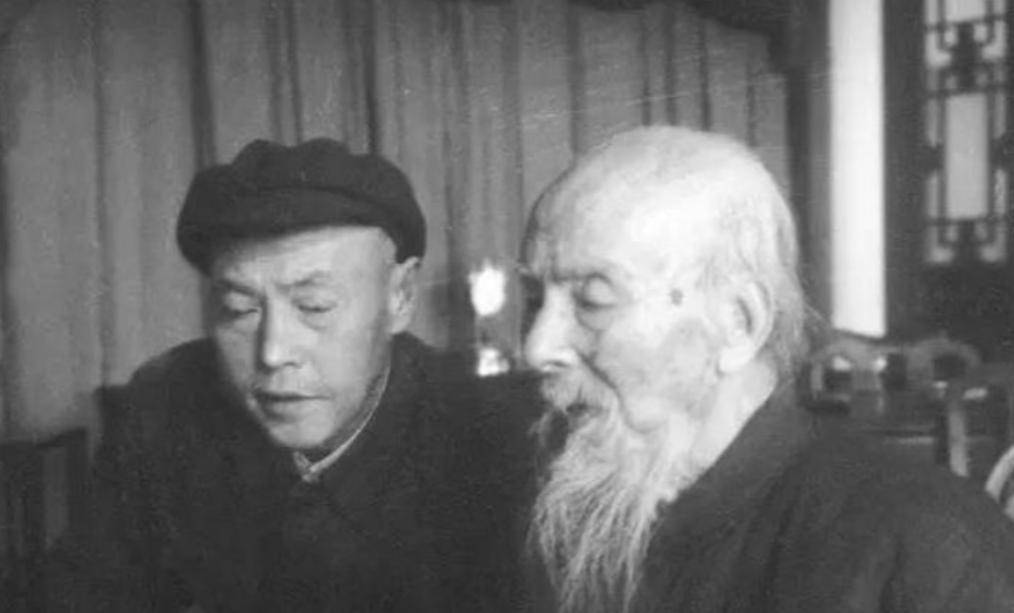

大师与看门人的独特关系

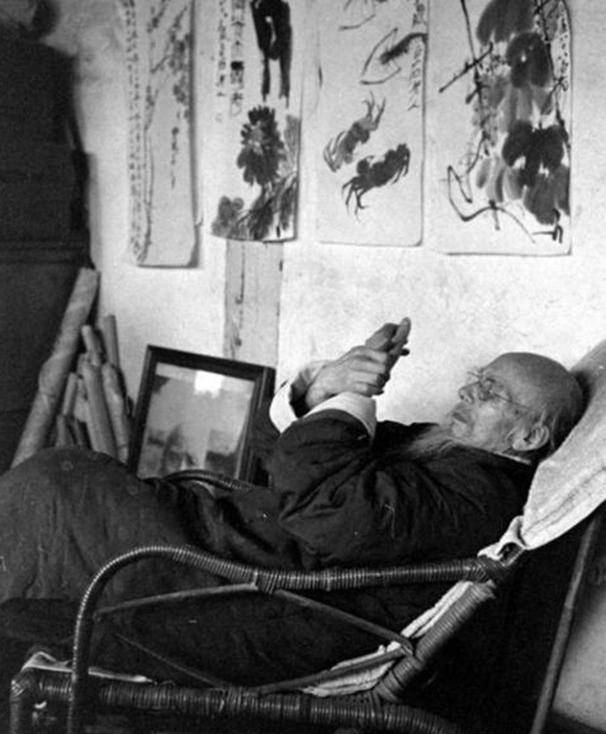

随着时间推移,齐白石在艺术界的地位越来越高,前来拜访的达官显贵也越来越多。

面对这些权贵,尹春如依然保持着自己的原则——不合适的时间,任何人都不能打扰老先生。

有一次,一位政府高官突然来访,态度傲慢,要求立即见齐白石。尹春如知道齐白石正在午休,便委婉地请高官等候。

高官大怒,威胁要让尹春如好看。尹春如不卑不亢地说:"先生的规矩,任何人都要遵守。"

高官无奈,只好等待。齐白石醒来后得知此事,非常感激尹春如的坚持。

齐白石对尹春如的画作交易采取了一种默许的态度——不反对、不参与、不担保。

他知道尹春如靠卖这些画维生,但从不过问具体情况。尹春如也恪守底线,从不打着齐白石的旗号招摇撞骗,从不夸大画作价值。

两人之间形成了一种微妙的默契。齐白石需要一个忠诚可靠的守门人,尹春如需要一种体面的生存方式。

他们互相成就,却又各自保持着自己的尊严和边界。

尹春如从不踏入齐白石的画室,齐白石也从不过问尹春如的私事。这种若即若离的关系,在当时的社会背景下显得尤为难得。

到了1930年代,"白石淘画"已经成为一种市场现象。一些识货的收藏家开始意识到,这些所谓的"淘汰作品"也有收藏价值。

但尹春如始终保持低调,从不借机抬高价格。他看重的是长久的信誉,而非一时的暴利。

最后的礼物

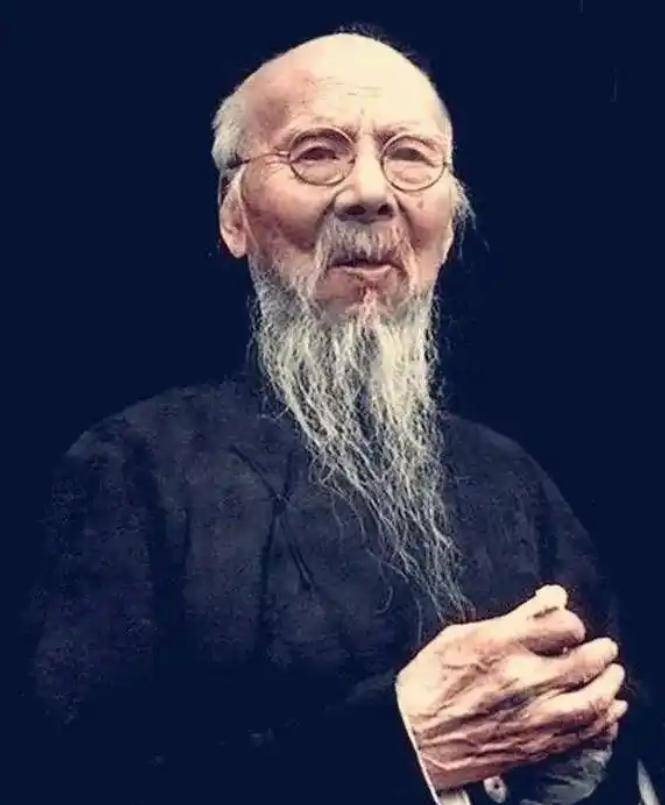

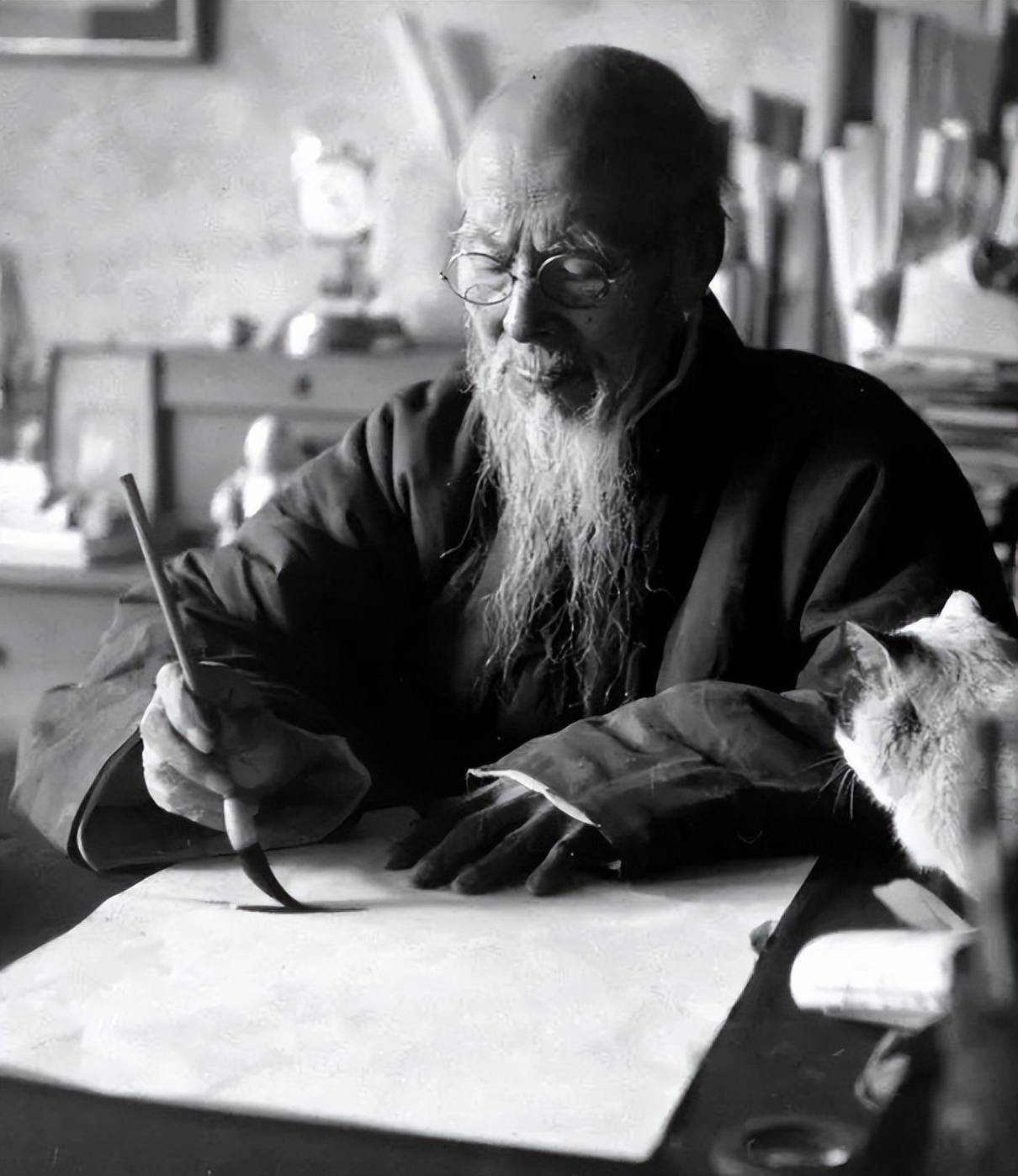

1957年,已经93岁的齐白石身体越来越差。

尹春如除了看门,还承担了照料老人的责任。他每天为齐白石煎药、捶背、聊天解闷,从不表现出一丝不耐烦。

齐白石生命的最后几天,突然让人准备笔墨纸砚。

在床上,他颤抖着手画了三幅花鸟小品,都只落下"春如"二字,而没有自己的签名。

当尹春如接过这些画时,老人微笑着说:"这是给你的,不是淘汰的。"尹春如明白,这是老人送给他的最后礼物,也是对这22年忠诚服务的最高褒奖。

齐白石去世后,尹春如默默收拾了自己的物品,带走了那三幅画和一把日常坐的旧木椅,离开了生活了22年的四合院。

他搬到了北锣鼓巷的一处小院,过起了隐居生活。

尹春如对那三幅画倍加珍惜,从不外示。

他曾对一位老朋友说:"先生在世时,我答应过不会卖掉这些画。"他靠着早年积攒的一些画作,安度晚年。

到了齐白石百年诞辰纪念展览的时候,博物馆收到了三幅署名"春如"的齐白石作品,捐赠人一栏写着"匿名"。

展览工作人员费尽周折才找到了已经年迈的尹春如,他只是摆摆手说:"这是先生的画,应该让更多人看到。"

尹春如与齐白石的故事,看似主仆关系,实则是一段超越身份的相互成就。

从宫廷到画家门前,尹春如用自己的智慧找到了立足之地;从创作到守护,齐白石因为这位特殊门人获得了宝贵的创作空间。

他们的故事告诉我们,人生的价值不在身份高低,而在于能否找到自己的位置,并且安守本分、尽心尽力。

发表评论 评论 (2 个评论)