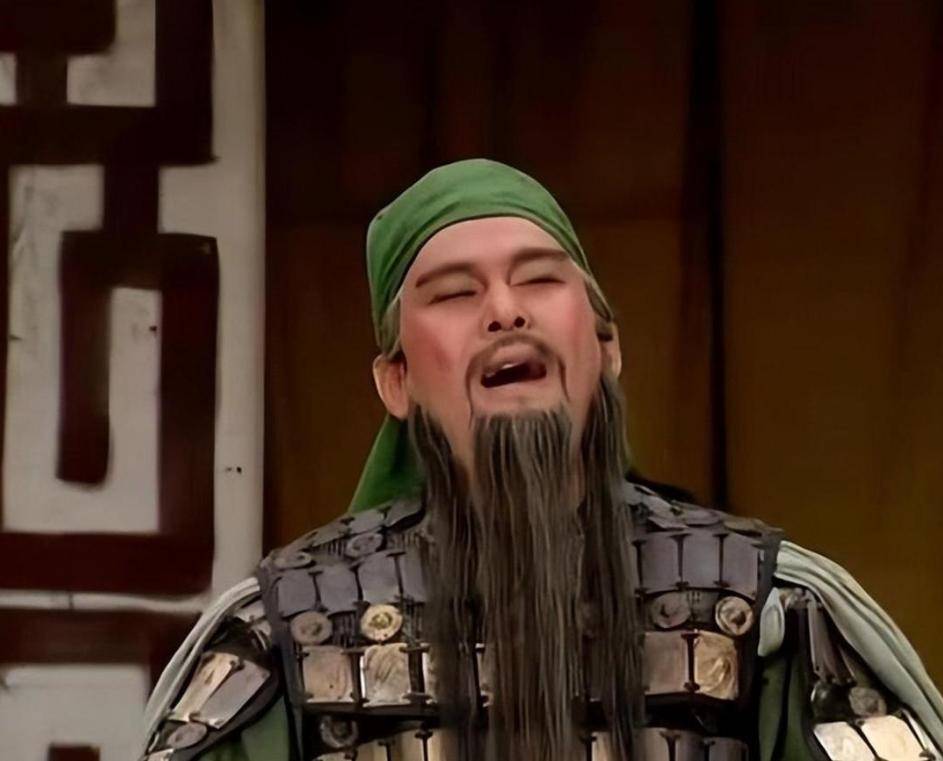

提到关羽,大多数人眼前就会出现《三国演义》中那个"威震华夏"的美髯公形象:忠义无双、武艺超群,就连死也是千军万马中英勇战死,壮烈至极。

可历史真相却残酷得多。翻开正史《三国志》,你会发现真实的关羽死法简直惨不忍睹:被俘虏、被斩首,死得憋屈至极。

他的失败并非偶然,而是多重因素叠加的必然结果。那么,这位"武圣"究竟是怎么一步步走向悲惨结局的?

傲慢自大的老将军

219年初,曹操主力军队远在西线,忙着对付张鲁和马超,魏国北方边境又有匈奴蠢蠢欲动。

荆州的关羽看准时机,决定北上攻打樊城。

这是个难得的好机会,曹操防守空虚,只有曹仁带着不多的兵力驻守。关羽一开始进展顺利,很快就包围了樊城,曹仁被困其中。

关羽当时已经六十来岁,在那个年代算是高龄将领了。多年征战让他战功赫赫,也让他养成了骄傲自负的性格。

《三国志》记载关羽"少语言,性刚毅",意思是:说话少,性格刚硬,这种性格特点在他身居高位后更加明显。

他看不起东吴,曾多次拒绝孙权提出的联姻请求,甚至放言"宁与曹操,不与孙权",宁可投降曹操也不愿与孙权合作。

孙权面子上过不去,心里早就埋下仇恨的种子。

关羽还看不起自己的部下。他担任荆州刺史后,对手下将领严苛至极,让糜芳、士仁等人心生不满。

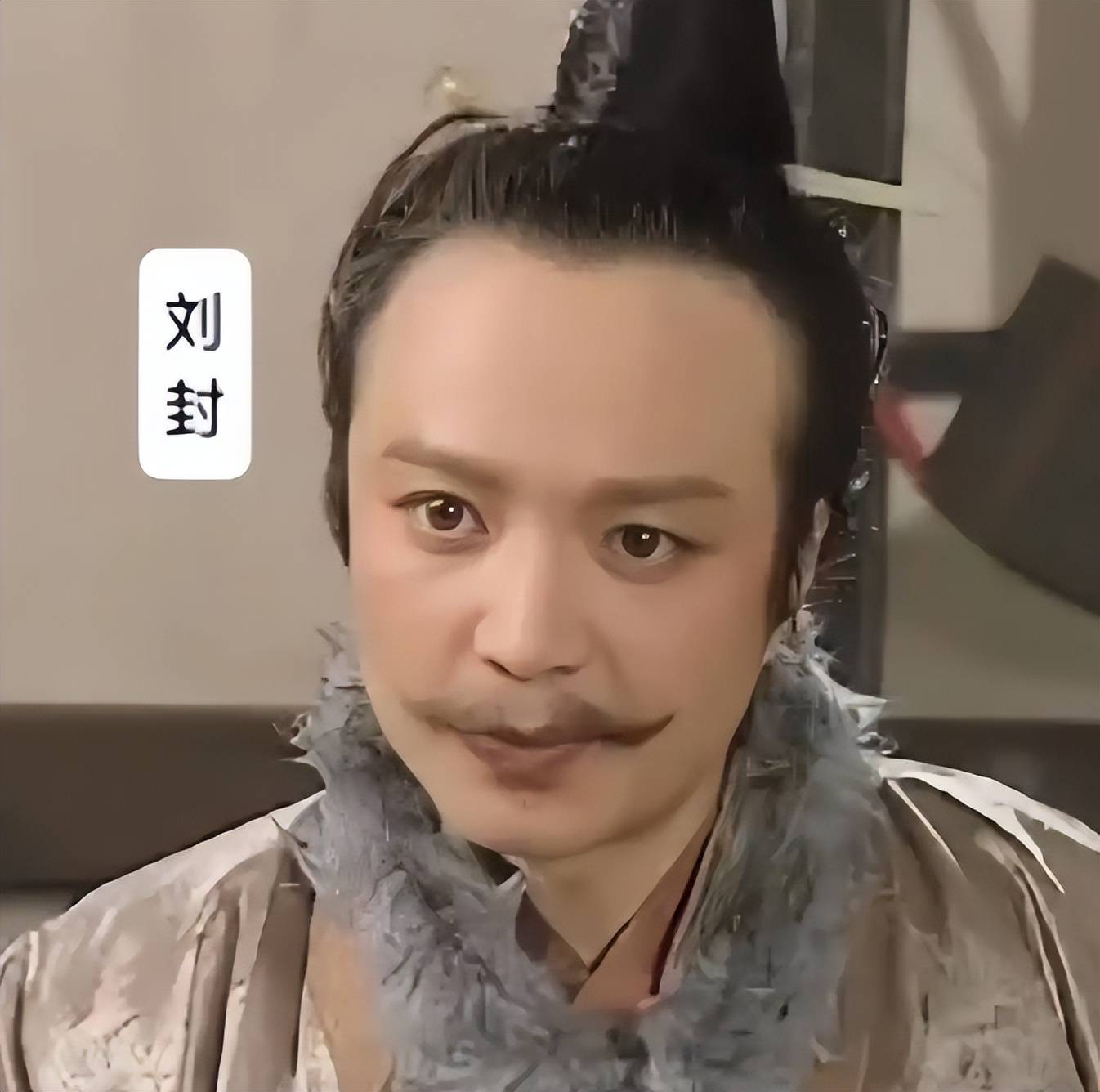

刘备的养子刘封和另一位将领孟达镇守上庸,与关羽关系也很紧张。

关羽为人正直,但处事却不够圆滑,得罪了太多人。一名成功的将领不仅要有军事才能,更要有政治智慧,而关羽恰恰在这一点上欠缺太多。

战事初期,关羽大意轻敌,兵力布置过于分散。他在围头、汉水、四冢等多地分兵作战,看似声势浩大,实则处处兵力不足。

如此分兵是兵家大忌,尤其在敌方有援军可能到来的情况下更是危险。但关羽沉浸在早期胜利的喜悦中,没有意识到危险正在靠近。

水淹七军,关羽得意忘形

219年秋天,荆州地区连降大雨,汉水暴涨。关羽灵机一动,决定利用洪水攻击敌人。

他下令筑坝蓄水,然后在适当时机放水,将魏军大营淹没。

这一招果然奏效,魏将于禁和七支军队被洪水围困,弹尽粮绝后投降了关羽。另一名魏将庞德拒不投降,最终被关羽斩首。

这一战果让曹操朝堂震动,甚至有人建议迁都避祸。

曹操得知消息后,据说惊慌得"中夜坐起",半夜被惊醒坐立不安。他立刻命令徐晃率军增援樊城,同时派人联系孙权,寻求东吴的帮助。

水淹七军的胜利让关羽更加得意忘形,他认为大局已定,樊城唾手可得。

关羽在这个时候犯了致命错误:

关羽把胜利曙光当成了最终胜利,放松了警惕。

他甚至写信给刘备,吹嘘自己的战果,称不久就能"直指许都",直捣曹操老巢。这种盲目乐观的情绪蒙蔽了他的判断,让他看不到危险的信号。

司马懿的提议,彻底改变战局

曹操收到关羽水淹七军的消息后,急得像热锅上的蚂蚁。

正当他不知如何是好时,年轻的谋士司马懿提出了一个绝妙的计策:"联合东吴,南北夹击关羽"。

司马懿分析道:

曹操听后大喜,立即派使者秘密前往东吴,提出联合对付关羽的建议。

孙权收到曹操的提议,正中下怀。

他早就对关羽怀恨在心,一来是因为关羽拒绝了他的联姻请求,二来是因为荆州本是孙权的地盘,刘备占领后一直不肯归还。

现在关羽主力北上,荆州防守空虚,正是千载难逢的好机会。

孙权采纳了吕蒙的计策,假装对关羽友好,麻痹他的警惕。

吕蒙更是使出"苦肉计",假装生病隐退,让年轻无名的陆逊接替自己的职位。

关羽对陆逊不熟悉,也不放在眼里,认为东吴换了个年轻将领,威胁更小了。

关羽确实被骗了。他收到东吴友好的消息后,更加放心地集中精力对付樊城。他没有想到,一场致命的围剿正在悄悄展开,而他已经处于风暴中心。

白衣渡江,东吴的致命一击

当关羽全力攻打樊城时,东吴的吕蒙正率领精锐部队秘密向荆州进发。

吕蒙采取了"白衣渡江"的策略,让士兵脱下盔甲,穿上白色便服,扮成商人悄悄渡过长江。这样既减轻了船只负担,又不易被敌人发现。

吕蒙军队登陆后迅速向荆州腹地推进。

守卫荆州的糜芳和士仁本就与关羽关系不睦,见东吴大军压境,又无力抵抗,很快就主动投降了。东吴军队几乎不费吹灰之力就占领了江陵和公安两座重镇,切断了关羽的后路。

关羽在樊城苦战正酣,突然接到荆州失守的消息,如晴天霹雳。他这才意识到自己掉进了曹操和孙权联手设下的陷阱。

更雪上加霜的是,北方的魏军援军已到,徐晃率军佯攻围头,迷惑关羽,同时派精锐部队突袭四冢,切断了关羽的粮道。

关羽腹背受敌,陷入绝境。他不得不放弃攻打樊城的计划,率领残兵向南撤退,希望能重新夺回荆州。

但为时已晚,东吴军队已经牢牢控制了荆州,切断了关羽的退路。

关羽军队士气低落,粮草不足,只能退守麦城。关羽派廖化去上庸求援,希望刘封和孟达能派兵相救。

但刘封和孟达因为与关羽的旧怨,再加上形势已经明朗,拒绝出兵相救。关羽彻底陷入了孤立无援的境地。

关羽最后的挣扎

麦城也守不住了,关羽决定突围。

他带着儿子关平和少数亲信,趁夜色掩护向西突围,希望能回到刘备控制的地区。但东吴早有准备,潘璋和马忠率军在临沮设下埋伏,关羽一行人正好撞上。

经过一番激战,关羽寡不敌众,身负重伤被俘。东吴将领把关羽和关平押送到孙权面前。

孙权曾经多次表达过想招降关羽的意愿,但关羽宁死不屈,坚决不投降。孙权见无法收服关羽,又担心关羽是个祸患,最终下令处死了关羽父子。

219年底,关羽被斩首,年龄约六十岁。

一代名将就这样憋屈地死去了,既没有能够战死沙场,也没能善终,而是被俘虏后处决。这与《三国演义》中"威震华夏"的美髯公形象相去甚远。

关羽死后,曹操、孙权和刘备都为他立墓。

曹操在洛阳为关羽立了关林,孙权在当阳立了关陵,刘备在成都立了衣冠冢。三方都尊敬关羽的武勇和忠义,但这也掩盖不了关羽死得“憋屈”的事实。

关羽的失败不是偶然的。

他的战略失误(兵力分散)、外交失策(得罪孙权)、性格缺陷(傲慢刚直)、部下背叛(糜芳、士仁投降)以及援军拒救(刘封、孟达不出兵),共同导致了他的悲惨结局!

关羽的死亡其实是一个不断犯错的过程。这位"武圣"确实勇猛无比,但他的战略眼光和政治智慧却远远不够。

从拒绝与东吴联姻,到兵力布置不当,再到轻敌大意,每一步都在为最后的失败埋下伏笔。

真实历史中的关羽,远没有《三国演义》中那么神化,他也会犯错,也会失败,也会死得憋屈。或许这才是历史的魅力所在!

发表评论 评论 (3 个评论)