文\张占峰

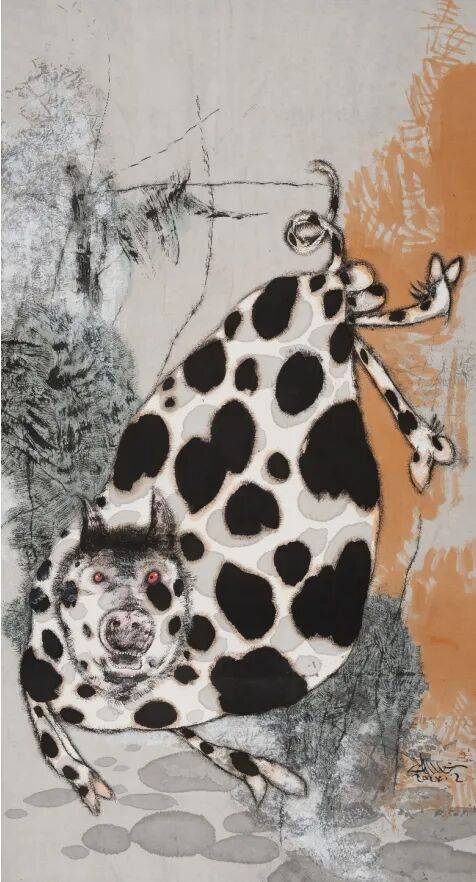

在中国当代艺术领域,关玉良是一位以多元创作形态打破艺术边界、以深刻人文关怀叩击灵魂的艺术家。他生于黑龙江望奎的满族沃土,先后毕业于哈尔滨师范大学艺术系、结业于中央美术学院国画系,深厚的学院派功底与开阔的艺术视野,让他既能深耕传统水墨的笔墨意境,又能大胆涉足重彩、陶艺、雕塑等多元领域。

从1988年在台北举办首个北方画家个展,到1995年破格晋升国家一级画家;从2008年《国娃》系列陶艺雕塑成为北京奥运会国礼,到作品在30余个国家和地区绽放光彩,关玉良始终以“破界者”的姿态,在艺术的疆域里不断探索。著名艺术评论家克里斯蒂安·努伯根曾评价其作品“黑与白的魔性符号,夺目而具有戏剧性”,这不仅是对他艺术语言的精准概括,更道破了其作品中“唤醒灵魂深处古老本能”的精神内核。在多元创作的背后,关玉良始终是“人性的守望者”,他以色彩为桥梁,让梦想与现实相拥,为当代艺术注入了兼具东方底蕴与世界视野的独特力量。

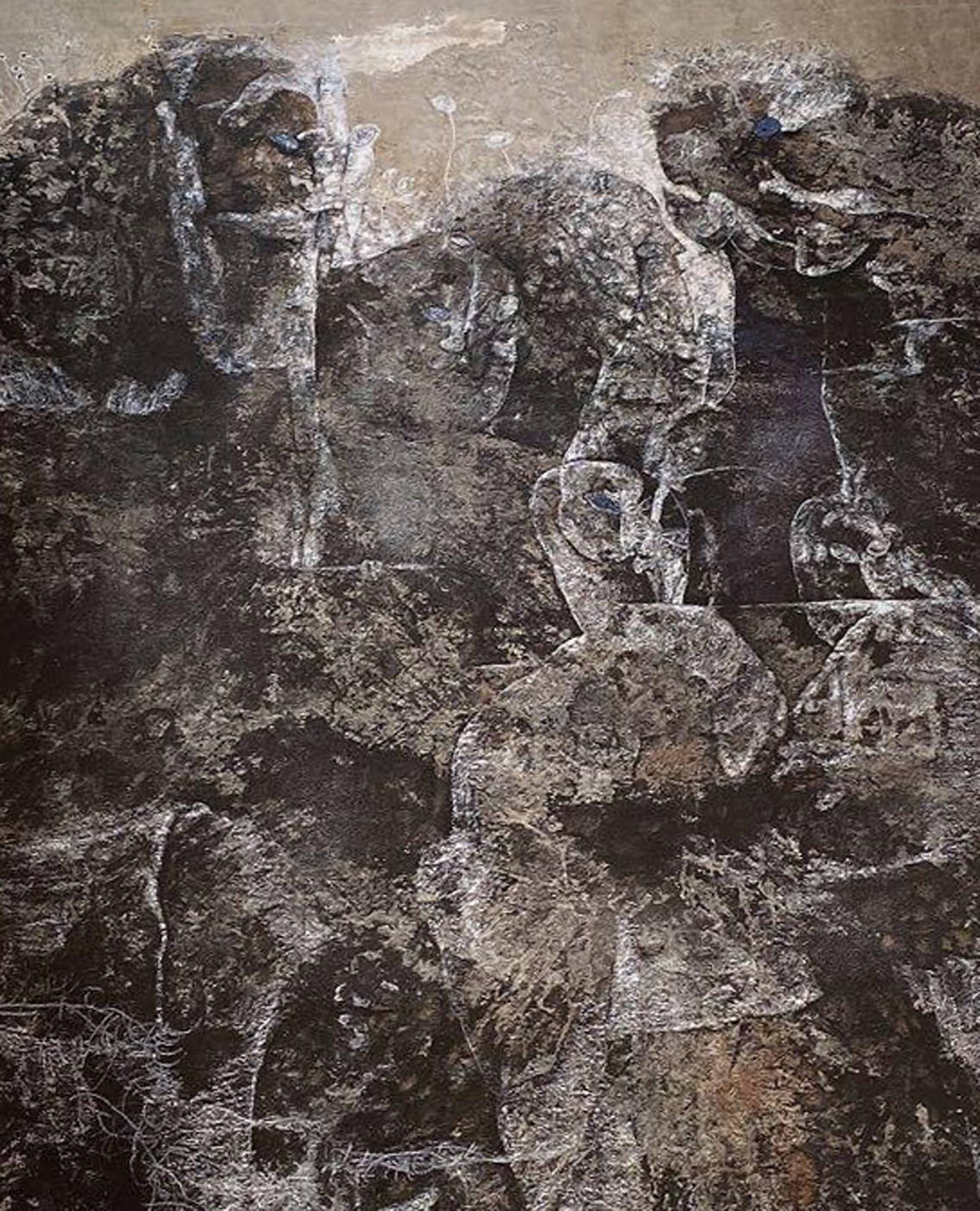

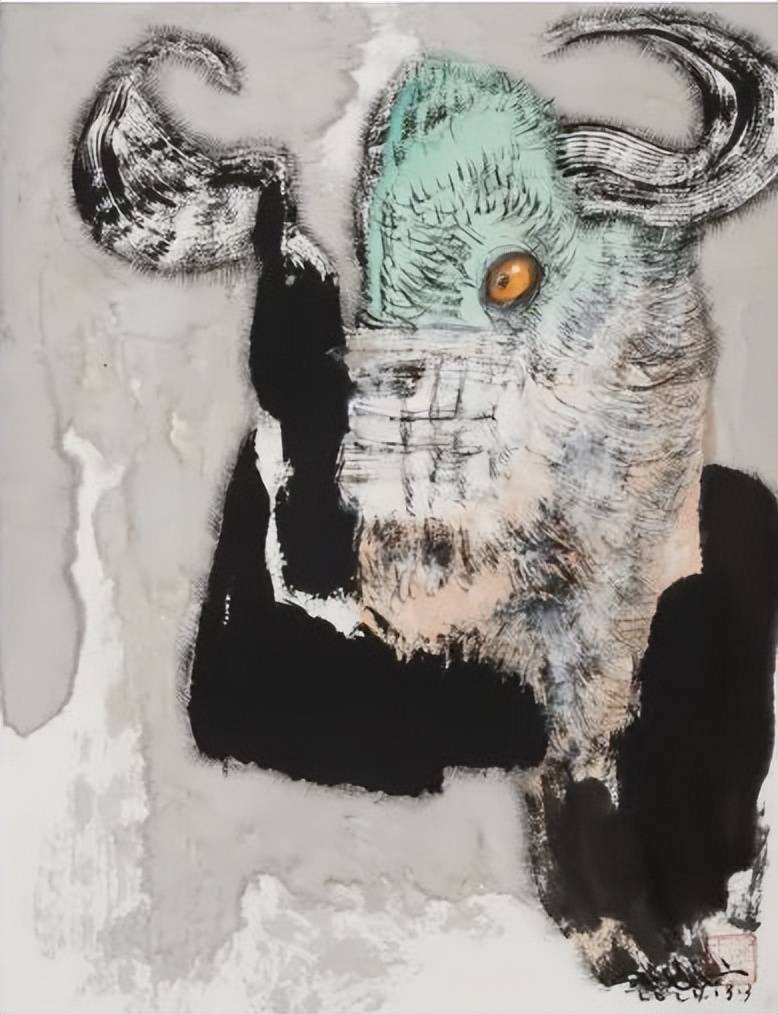

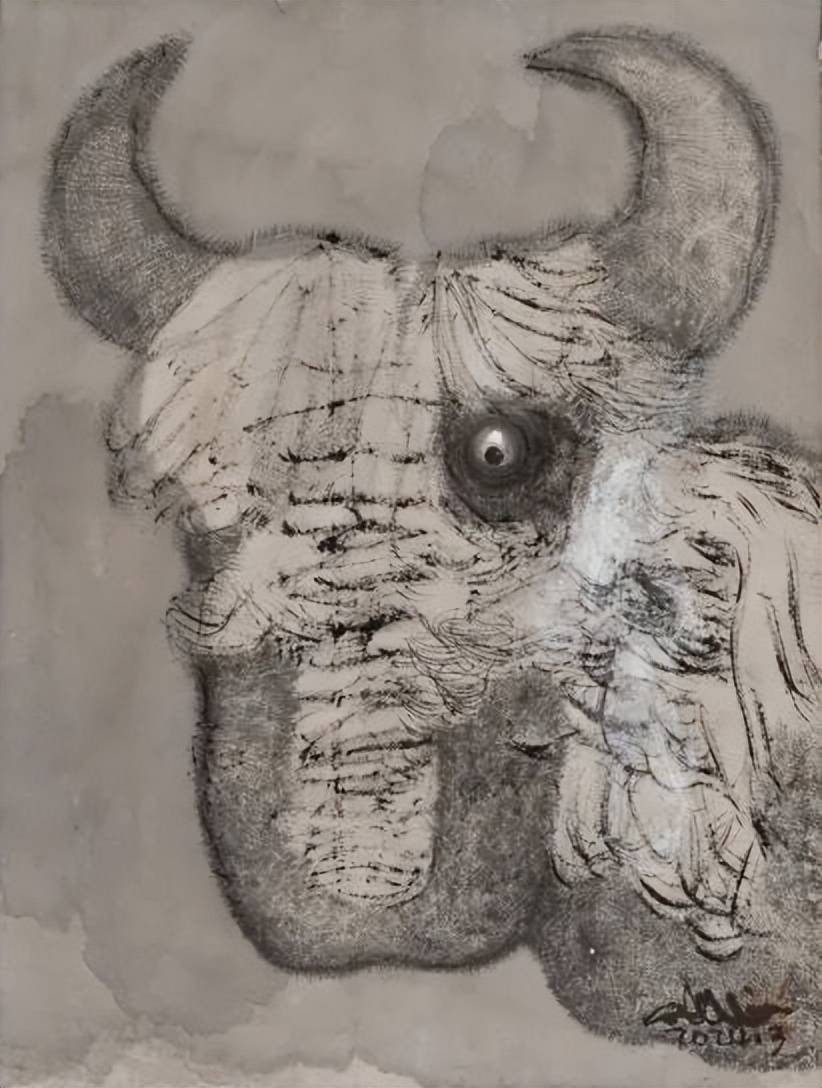

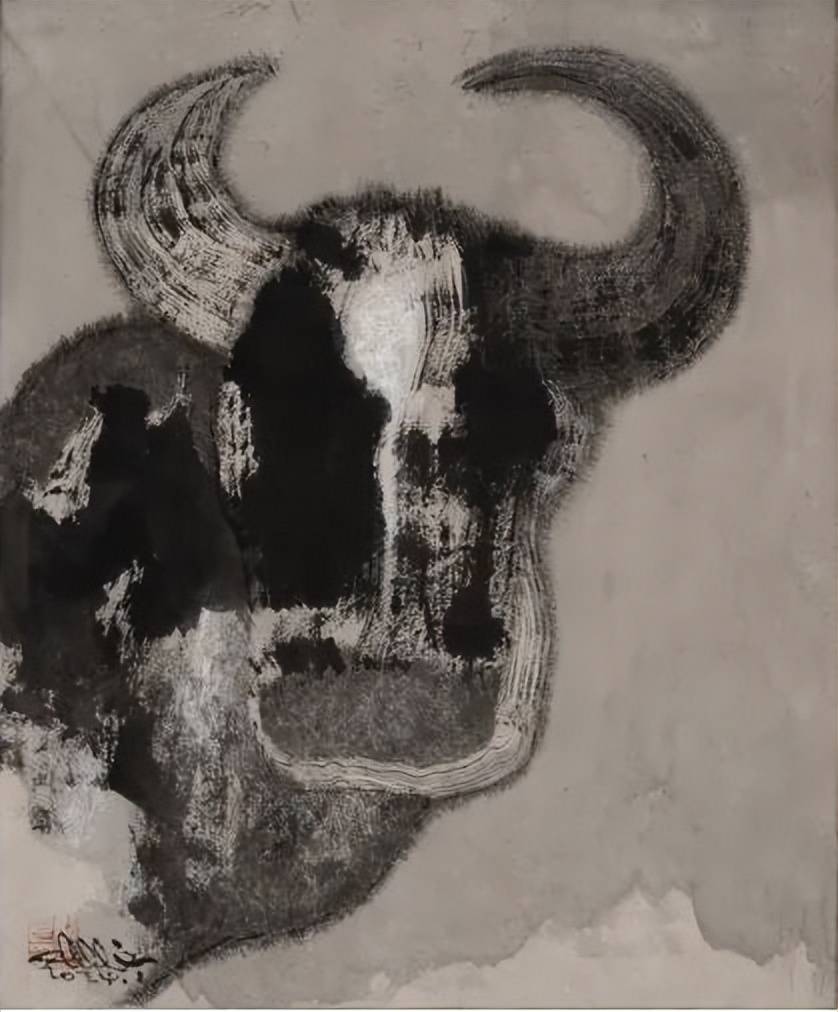

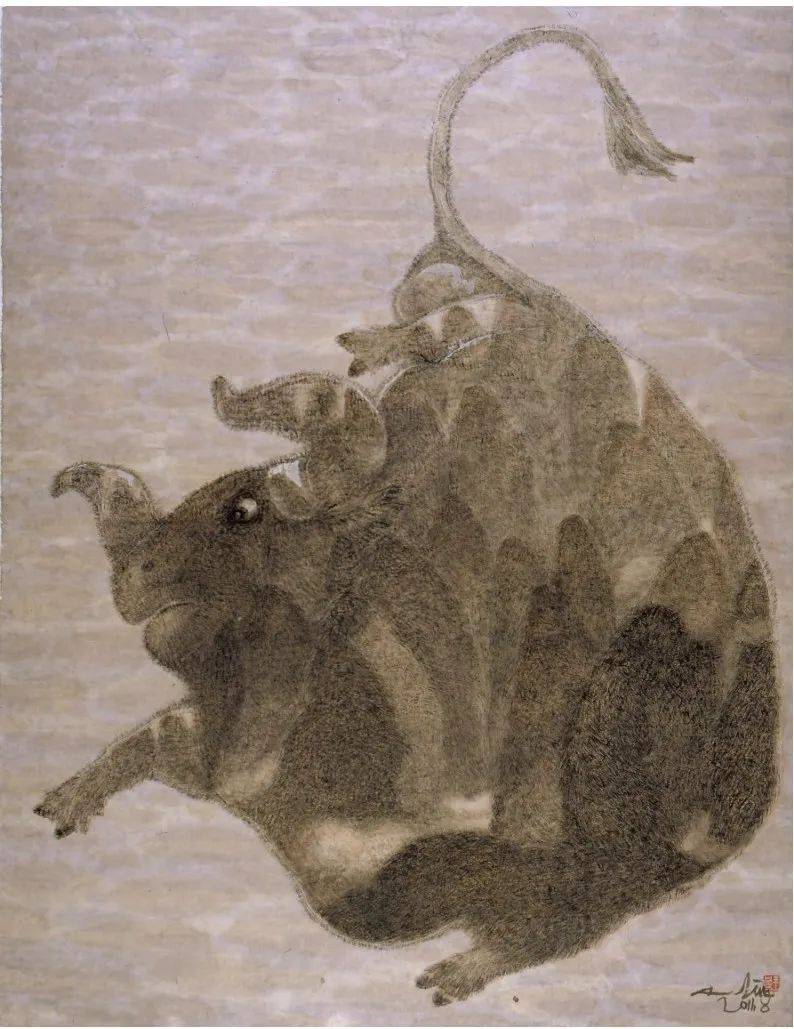

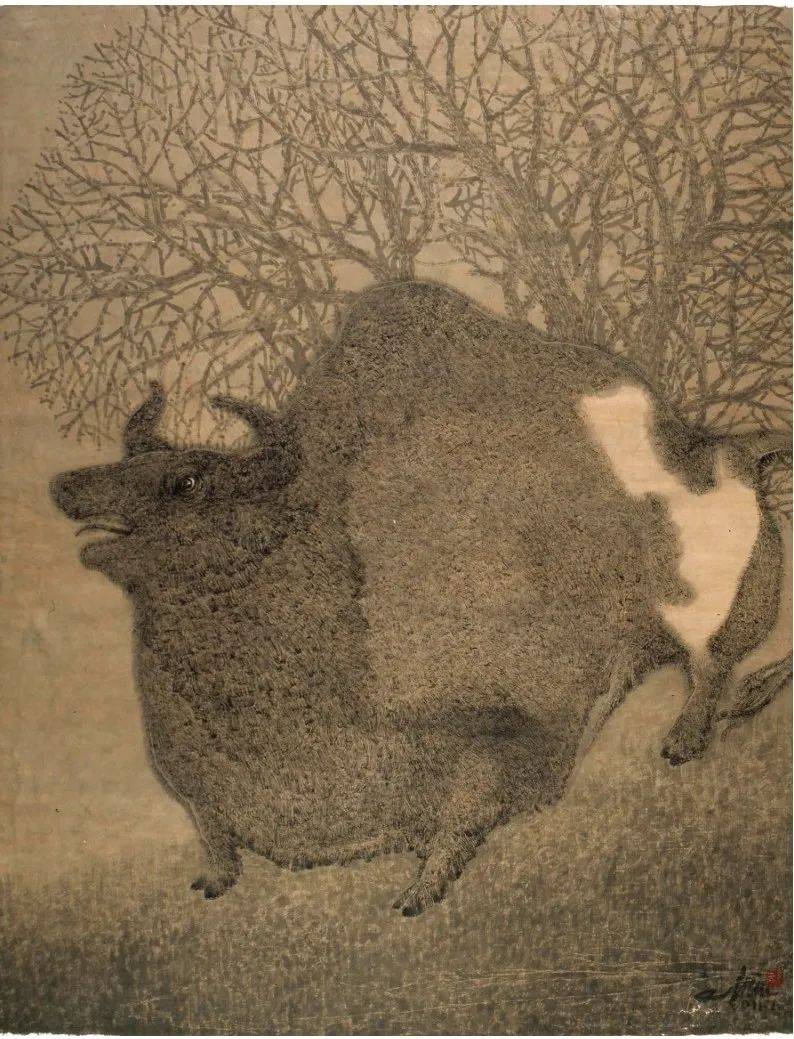

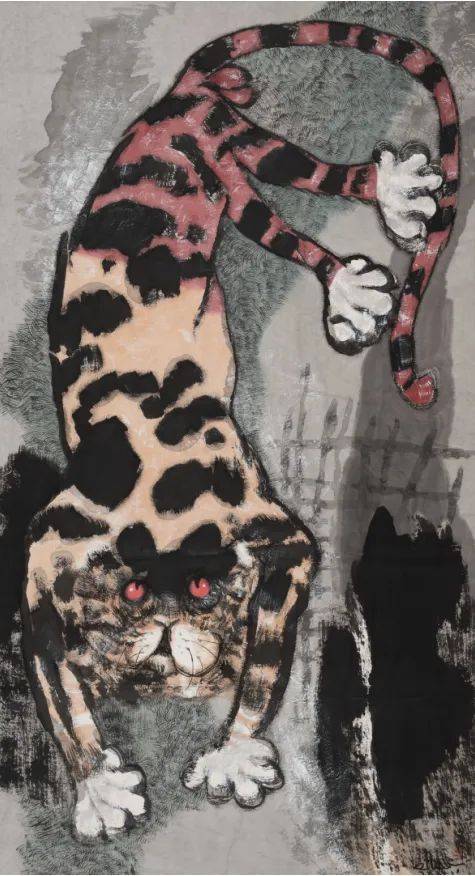

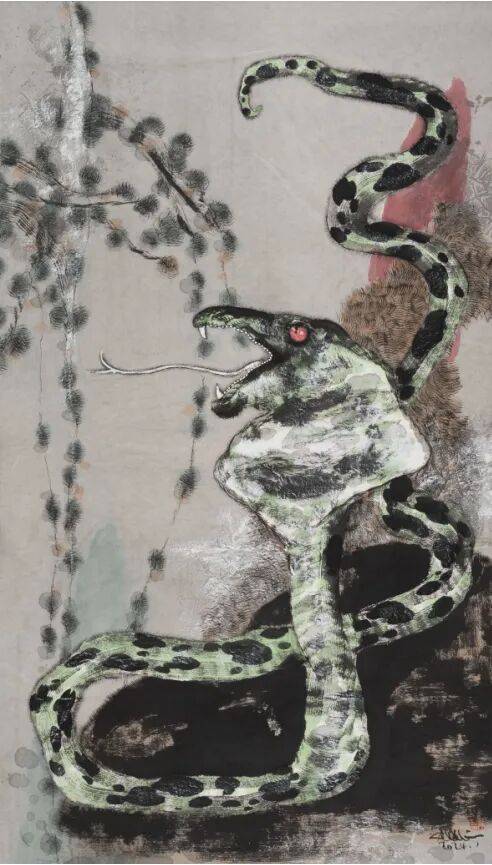

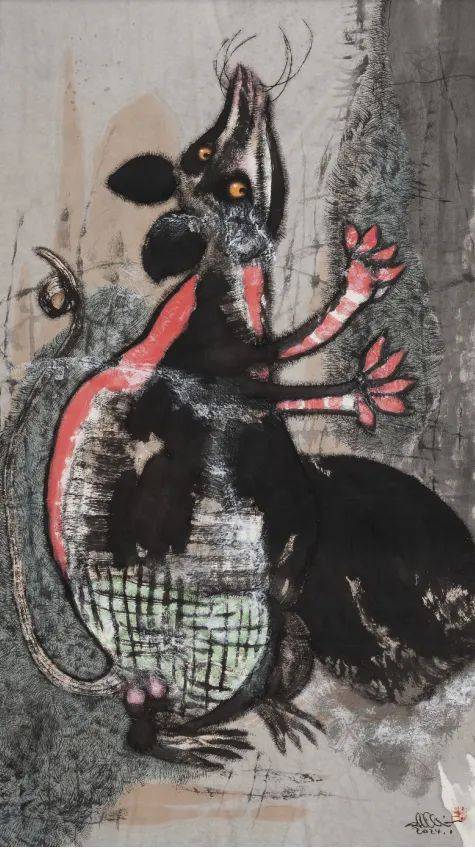

水墨是关玉良艺术创作的根基,而“黑与白”则是他水墨语言中最具辨识度的“魔性符号”。在传统中国画的语境中,黑白水墨历来承载着“计白当黑”“虚实相生”的美学理念,关玉良却跳出传统范式,将黑白转化为具有强烈戏剧性与精神张力的视觉语言——他笔下的黑,并非单一的浓墨重彩,而是兼具厚重与通透的质感,时而如暗夜中的磐石,沉稳有力;时而如流动的云层,轻盈灵动;他画面中的白,也不是毫无意义的空白,而是与黑相互依存、相互激荡的“有”,如同晨光穿透黑暗,既为黑色赋予了存在的意义,又为画面预留了想象的空间。这种黑白交织的视觉表达,打破了传统水墨的淡雅平和,以“夺目而具有戏剧性”的效果,瞬间抓住观者的视线,进而引导观者走进作品背后的精神世界。

关玉良的黑白水墨创作,尤其在人体画领域展现出“绝妙、永恒、纯粹而优雅”的艺术特质。他笔下的人体,不追求写实主义的细节还原,而是以极简的黑白线条勾勒形态,以夸张的造型传递情感。在他的作品中,人体不再是单纯的物象,而是承载人性思考的载体——线条的曲直转折,呼应着生命的起伏律动;黑白的浓淡对比,映射着人性的复杂多面。他不刻意回避人体的生理特征,却能以艺术化的处理方式,剥离世俗的欲望,凸显生命本身的纯粹与庄严。这种创作理念,让他的人体画超越了具象的描摹,达到了“永恒”的艺术高度——无论时代审美如何变迁,观者都能从作品中感受到生命的力量与人性的温度,这正是其作品“唤醒我们灵魂深处古老本能”的关键所在。

在黑白水墨的质感营造上,关玉良同样展现出卓越的创造性。克里斯蒂安·努伯根提及的“粗犷的质感”,是他突破传统水墨细腻笔触的重要标志。他不局限于毛笔的常规用法,时而以枯笔皴擦,营造出斑驳的肌理;时而以泼墨晕染,形成自然的墨韵;甚至融入西方绘画的笔触技巧,让水墨在宣纸上呈现出前所未有的层次感。这种粗犷的质感,并非刻意的“破坏”,而是对传统水墨语言的丰富与拓展——它让水墨不再局限于“逸笔草草”的文人画气质,而是拥有了直面现实、叩击灵魂的力量。在《人性系列》水墨作品中,他以粗犷的墨线勾勒人物轮廓,以斑驳的墨色表现人物的内心挣扎,黑白交织间,既传递出对人性困境的思考,又展现出对生命韧性的赞颂,让水墨语言成为连接个体情感与普遍人性的桥梁。

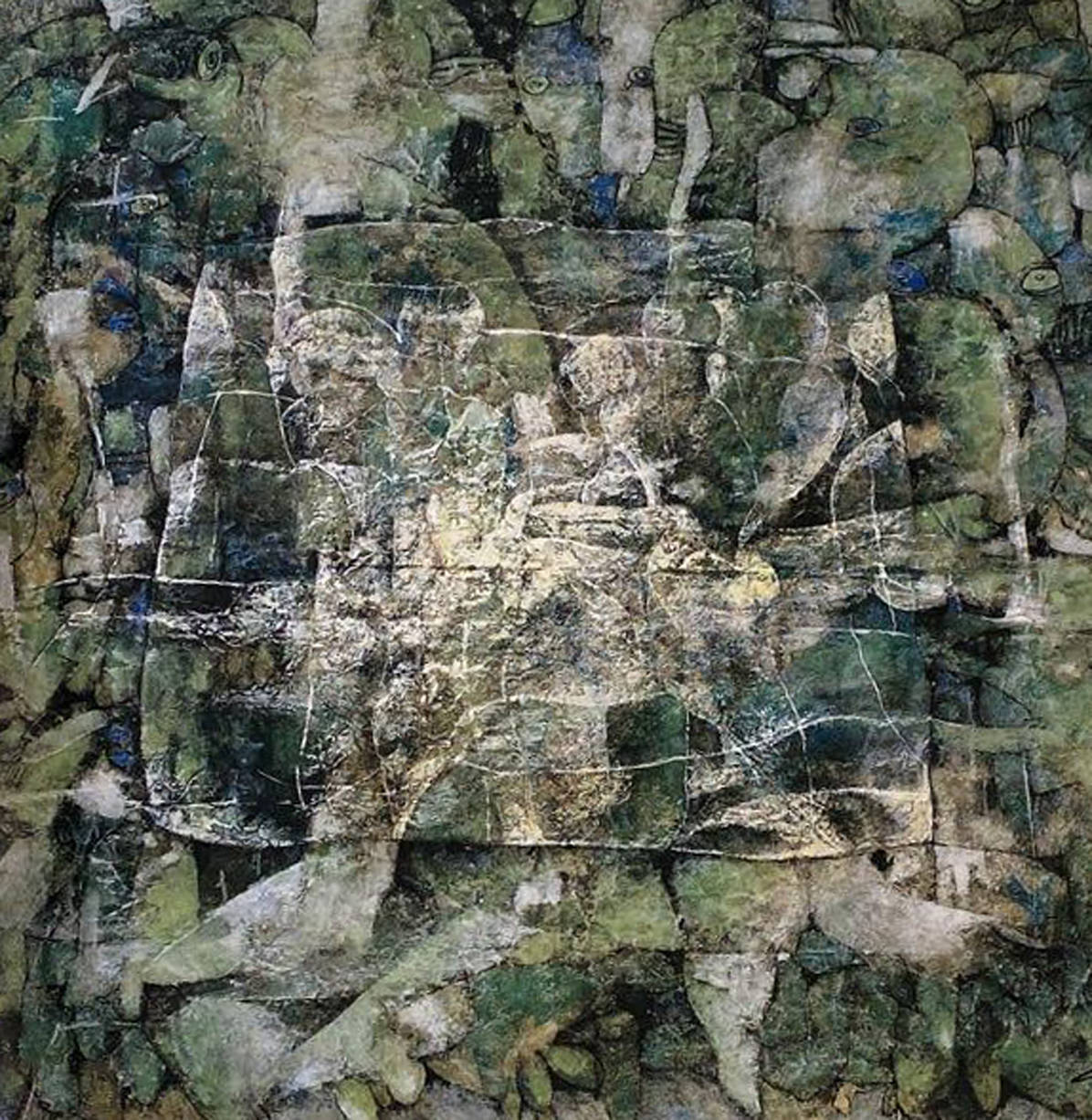

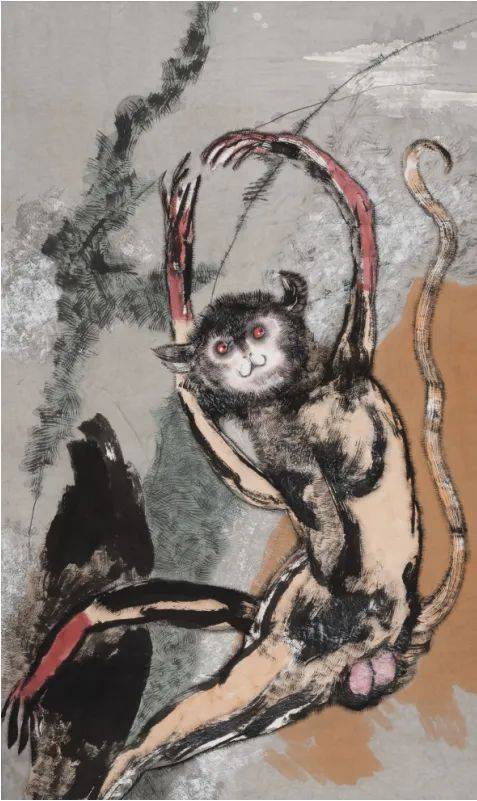

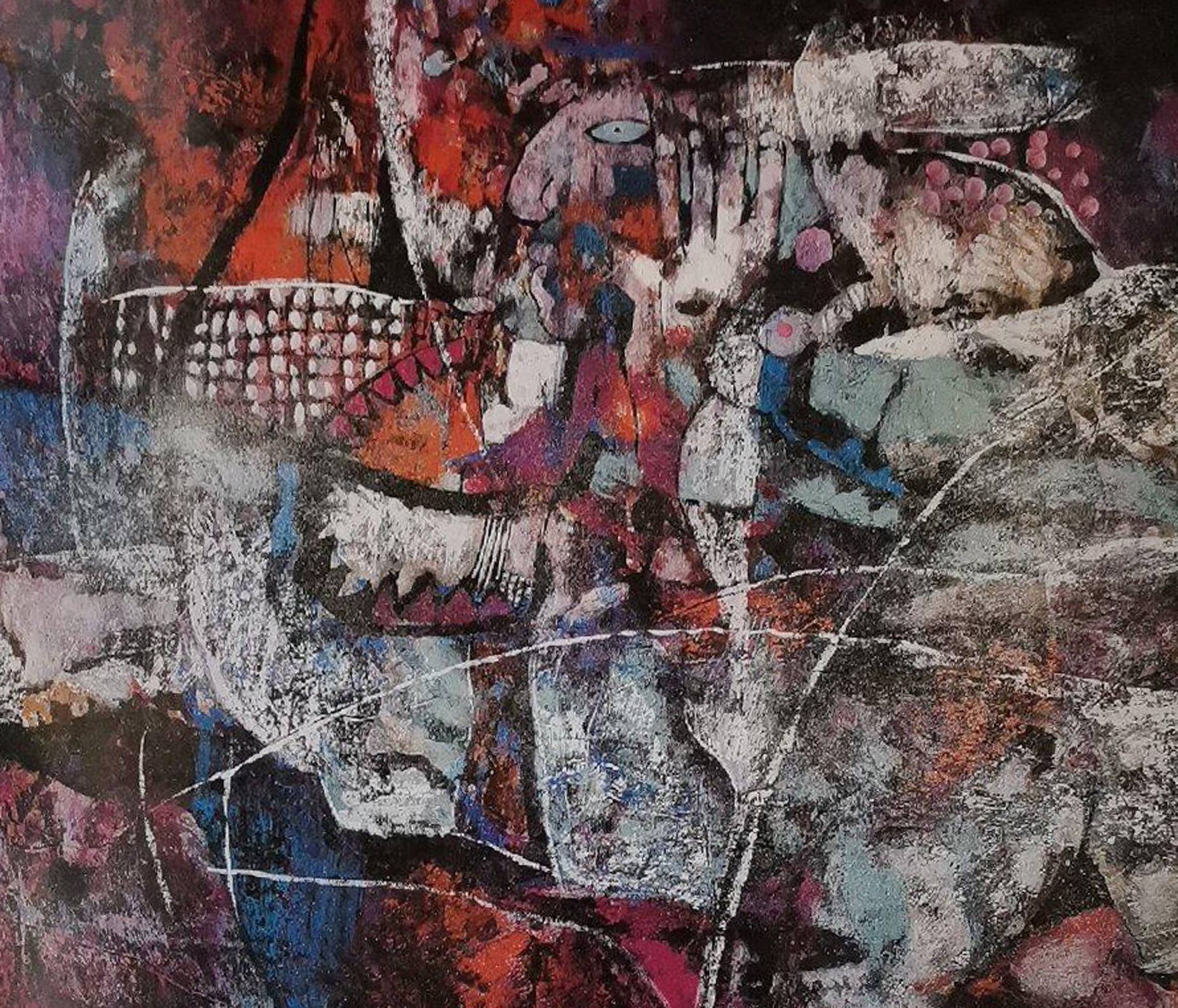

如果说黑白水墨是关玉良艺术语言的“底色”,那么重彩创作则是他“抓住了色彩”后,实现“梦想即和无尽的现实相拥”的重要突破。在传统中国画体系中,重彩虽历史悠久,却长期受限于“随类赋彩”的准则,色彩多作为水墨的辅助,用于强化物象的真实性。关玉良却打破这一束缚,将色彩从“辅助”地位提升至“主角”,以“奇异和精妙的色彩”构建出极具视觉冲击力的画面,让色彩成为传递情感、连接梦想与现实的核心媒介。

关玉良的重彩创作,首先体现在对色彩的“大胆突破”上。他不局限于传统重彩的矿物颜料体系,而是广泛吸纳西方现代绘画的色彩理念,将高饱和度的红、黄、蓝与低明度的紫、褐、黑并置,形成强烈的色彩对比;同时,他又深谙东方色彩的和谐之道,通过色彩的叠加、晕染,让看似冲突的色彩在画面中达成奇妙的平衡。这种色彩表达,既区别于传统重彩的典雅庄重,又不同于西方现代绘画的纯粹形式感,而是兼具“奇异”的视觉张力与“精妙”的美学韵律。在《生命之花》系列重彩作品中,他以大面积的红色象征生命的热烈,以深邃的蓝色代表现实的厚重,以明亮的黄色寓意梦想的希望,三色交织间,既展现出生命在现实与梦想中的挣扎与绽放,又传递出对未来的美好期许——色彩不再是单纯的视觉元素,而是成为了情感与思想的“具象化表达”。

关玉良重彩创作的另一大特质,是“现实与梦想的相拥”。他的重彩作品从不脱离现实土壤,无论是对社会现象的观察,还是对个体命运的关怀,都能在画面中找到清晰的印记;但他又不满足于对现实的简单描摹,而是通过色彩的夸张、变形,将现实升华为具有梦想特质的艺术形象。这种“源于现实、高于现实”的创作理念,让他的重彩作品既拥有打动人心的真实力量,又具备引人遐想的艺术魅力。在《都市系列》重彩作品中,他以灰暗的色调表现都市生活的压抑与喧嚣,却在画面的角落点缀明亮的色彩——或许是一朵绽放的花,或许是一盏温暖的灯,这些色彩如同梦想的微光,在现实的灰暗中标示出希望的方向。这种处理方式,既展现了他对都市现实的深刻洞察,又传递出他对人性向善、向美本能的坚定信仰,完美诠释了“梦想即和无尽的现实相拥”的创作追求。

此外,关玉良的重彩创作还实现了“东方意蕴与西方形式的融合”。他将传统中国画的“线”与西方现代绘画的“面”相结合,以流畅的线条勾勒物象轮廓,以厚重的色块营造画面氛围;同时,他借鉴传统壁画的色彩叠加技法,让色彩拥有了丰富的层次感与历史感,又融入西方抽象绘画的色彩构成理念,让画面具备了现代感的视觉节奏。这种融合并非简单的元素拼接,而是深入艺术语言内核的重构——在《文明对话》系列重彩作品中,他以东方的线条表现传统纹饰,以西方的色块传递现代理念,色彩的碰撞与和谐间,既展现了不同文明的独特魅力,又表达了文明交流互鉴的美好愿景,让重彩创作成为跨越文化边界的艺术语言。

关玉良的艺术探索从未局限于平面的绘画领域,他将创作的触角延伸至陶艺、雕塑等立体艺术范畴,以“跨界破壁”的姿态,拓展了艺术表达的维度。在他看来,不同的艺术形式并非相互割裂的个体,而是可以相互借鉴、相互滋养的“共同体”——水墨的线条韵律可以融入陶艺的造型语言,重彩的色彩理念可以渗透雕塑的质感营造。这种多元融合的创作理念,让他的陶艺与雕塑作品既拥有独立的艺术价值,又与绘画创作形成“互文”关系,共同构建起他丰富的艺术世界。

2008年创作的《国娃》系列陶艺雕塑,是关玉良立体艺术创作的巅峰之作,也是他艺术与时代紧密结合的重要印记。作为北京奥运会国礼,《国娃》系列既承载着传递中国文化的使命,又展现了奥林匹克的精神内涵。在造型设计上,关玉良以简洁的线条勾勒出娃娃的可爱形象,既借鉴了中国民间泥塑的质朴风格,又融入了现代雕塑的简约美学——娃娃的头部圆润饱满,象征着生命的蓬勃;身体线条流畅舒展,传递出运动的活力;面部表情天真烂漫,展现出人性的纯粹。在色彩处理上,他以明快的红、黄、蓝为主色调,既呼应了奥运会的热烈氛围,又蕴含了中国民间艺术的喜庆格调,让《国娃》系列既拥有“中国风”的文化标识,又具备“国际化”的审美认同。

《国娃》系列的成功,不仅在于其艺术形式的精美,更在于其精神内涵的深刻。关玉良通过“国娃”这一形象,将“和平、友谊、进步”的奥林匹克精神与“天真、善良、勇敢”的人性美好品质相结合,既传递了中国对世界的友好姿态,又展现了人类共同的价值追求。作为奥运会火炬手,关玉良亲身参与了奥运盛事,这份经历也让他对《国娃》系列的创作有了更深刻的情感投入——他将对奥运的热爱、对祖国的自豪、对人性的守望,都融入到每一件陶艺雕塑中,让《国娃》系列成为连接艺术与时代、个体与国家的重要载体。如今,《国娃》系列已成为中国当代陶艺的经典之作,不仅在国内外获得广泛赞誉,更成为传递中国文化、展现中国精神的重要符号。

除《国娃》系列外,关玉良的其他陶艺与雕塑作品也同样展现出“多元融合”的艺术特质。在陶艺创作中,他充分利用陶土的可塑性与烧制后的肌理感,将水墨的“墨韵”转化为陶土的“质感”——通过捏、揉、刻、划等技法,让陶土表面呈现出类似水墨晕染的效果;同时,他借鉴重彩的色彩理念,在陶土表面施釉、彩绘,让陶艺作品既拥有自然的材质之美,又具备丰富的色彩之韵。在《生命系列》陶艺作品中,他以扭曲的陶土造型表现生命的挣扎,以斑驳的釉色象征生命的沧桑,既传递出对生命韧性的赞颂,又展现出对人性本质的思考。

在雕塑创作中,关玉良则将绘画中的“线条”与“色彩”转化为立体的“空间”与“形态”。他不局限于传统雕塑的写实手法,而是以抽象与具象相结合的方式,构建出富有张力的空间形态——通过线条的延伸与转折,打破空间的局限;通过形态的叠加与穿插,营造出丰富的层次。在《人性守望者》系列雕塑中,他以简洁的金属线条勾勒出人物的轮廓,人物的姿态前倾,仿佛在凝视远方,既传递出“守望者”的坚定与执着,又引发观者对人性、对未来的思考。这种雕塑语言,既保留了绘画的灵动与情感,又拥有了雕塑的厚重与力量,实现了平面艺术与立体艺术的完美融合。

纵观关玉良的艺术创作,无论是黑白水墨的精神张力,还是重彩创作的现实拥抱,亦或是陶艺雕塑的跨界探索,其核心始终是“人性的守望”。正如克里斯蒂安·努伯根所言,关玉良是“人性的守望者”,他的每一件作品,都是对人性本质的探索,对生命美好的赞颂,对人类共同价值的追求。这种“人性守望”的精神内核,让他的艺术超越了地域与文化的边界,在世界范围内引发广泛共鸣。

关玉良的“人性守望”,首先体现在对“生命本质”的关注上。他的作品从不回避生命中的苦难与挣扎,却始终以积极的姿态传递希望与力量——在黑白水墨中,他以黑暗中的微光象征生命的希望;在重彩创作中,他以明亮的色彩点亮现实的灰暗;在陶艺雕塑中,他以饱满的造型展现生命的蓬勃。这种对生命本质的深刻洞察,源于他对生活的热爱与对人性的信仰。他生于东北的广袤大地,满族文化的质朴与厚重,让他从小便对生命有着天然的敬畏;多年的艺术实践,让他见证了不同个体的命运起伏,也让他对人性的复杂与美好有了更深刻的理解。这种生活体验与情感积累,转化为他艺术创作的灵感源泉,让他的作品始终贴近人性、贴近生命,拥有打动人心的真实力量。

关玉良的“人性守望”,还体现在对“文化传承与创新”的担当上。作为当代艺术家,他深知自己肩负着传承中国传统文化、推动中国艺术走向世界的使命。在他的作品中,我们能清晰看到传统艺术的基因——水墨的笔墨韵律、重彩的色彩理念、民间艺术的质朴风格,这些都是他对中国传统文化的致敬;但他又不满足于对传统的简单继承,而是通过创新的艺术语言,让传统焕发新的生机。

他将传统水墨与西方现代绘画相结合,让中国色彩与国际审美接轨,让民间艺术与当代雕塑融合,这种“守正创新”的创作理念,既展现了他对传统文化的自信,又体现了他对时代审美的敏锐把握。在《文明系列》作品中,他以传统的艺术形式表现现代的文明理念,既传递了中国文化的独特魅力,又表达了对人类文明共同发展的美好期许,让“人性守望”的精神内核与“文化自信”的时代主题相结合,赋予作品更深刻的社会意义。

此外,关玉良的“人性守望”还体现在对“世界共鸣”的追求上。他的作品虽植根于中国文化,却始终以开放的姿态拥抱世界——他吸收西方现代艺术的精华,却不迷失自我;他传递中国文化的理念,却不故步自封。这种“立足本土、放眼世界”的艺术视野,让他的作品既能被中国观众理解与我们喜爱,又能被国际观众接受与欣赏。他的作品在30余个国家和地区举办个展,获得法国蒙特罗市艺术奖章等国际奖项,这些都是他艺术“世界共鸣”的最好证明。在《和平系列》作品中,他以简洁的艺术语言表现“和平”这一人类共同的主题,既融入了中国“和而不同”的文化理念,又传递了世界人民对和平的共同向往,让“人性守望”的精神内核跨越文化边界,成为连接不同国家、不同民族的艺术纽带。

从黑龙江望奎的满族少年,到走向世界的当代艺术家;从黑白水墨的探索,到跨界艺术的突破,关玉良的艺术之路,是一条“守真”与“创新”并行的道路。他坚守“人性守望”的精神内核,始终以艺术为笔,书写对生命的热爱、对人性的信仰、对世界的善意;他勇于“跨界破壁”的艺术探索,不断拓展艺术的边界,让中国艺术在与世界的对话中绽放新的光彩。

克里斯蒂安·努伯根评价他“卓越的创造性”,不仅体现在他多元的艺术形式与独特的艺术语言上,更体现在他以艺术连接梦想与现实、传统与现代、中国与世界的担当上。在当代艺术纷繁复杂的当下,关玉良的艺术实践无疑为我们提供了重要启示——唯有坚守人性的本质,才能让艺术拥有永恒的生命力;唯有勇于创新与对话,才能让艺术在时代的浪潮中不断前行。他的艺术,既是个人精神世界的展现,更是中国当代艺术发展的缩影,为后世艺术家留下了宝贵的经验与无尽的思考。

张占峰 2025年8月于京华云海轩

作者 :张占峰

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。

期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。 这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。

发表评论 评论 (2 个评论)