孔子曾说:“三人行,必有我师焉。”这句话至今仍然启发着我们,提醒我们在日常生活中保持谦虚,虚心向他人学习。孔子不仅在言语上提倡这种精神,他自己也通过实际行动展示了这种态度。而孔子的求学精神,也许是很多人难以比拟的。

有一个故事特别能说明这一点。春秋时期,孔子外出旅行,途中经过一个小村庄。他遇到了一名七岁的小男孩,原本孔子不会特别留意这样一个普通孩子。但没想到,这个小男孩最终竟成了孔子的老师。那么,这个孩子是如何让孔子折服的呢?

我们都知道,孔子是儒学的创始人,至今他的学说仍被世人推崇。尽管孔子的门下有众多弟子,且他的成就众所周知,但他在求学的过程中,始终保持着学习的热情和思考的态度,成就并非一蹴而就。

传说孔子曾拜老子为师。听说老子学问渊博后,孔子不远千里去拜访他。尽管两人学问不分上下,他们的关系更像是朋友,而不仅仅是师徒。但拜一个七岁的小孩为师,却显得格外新奇。

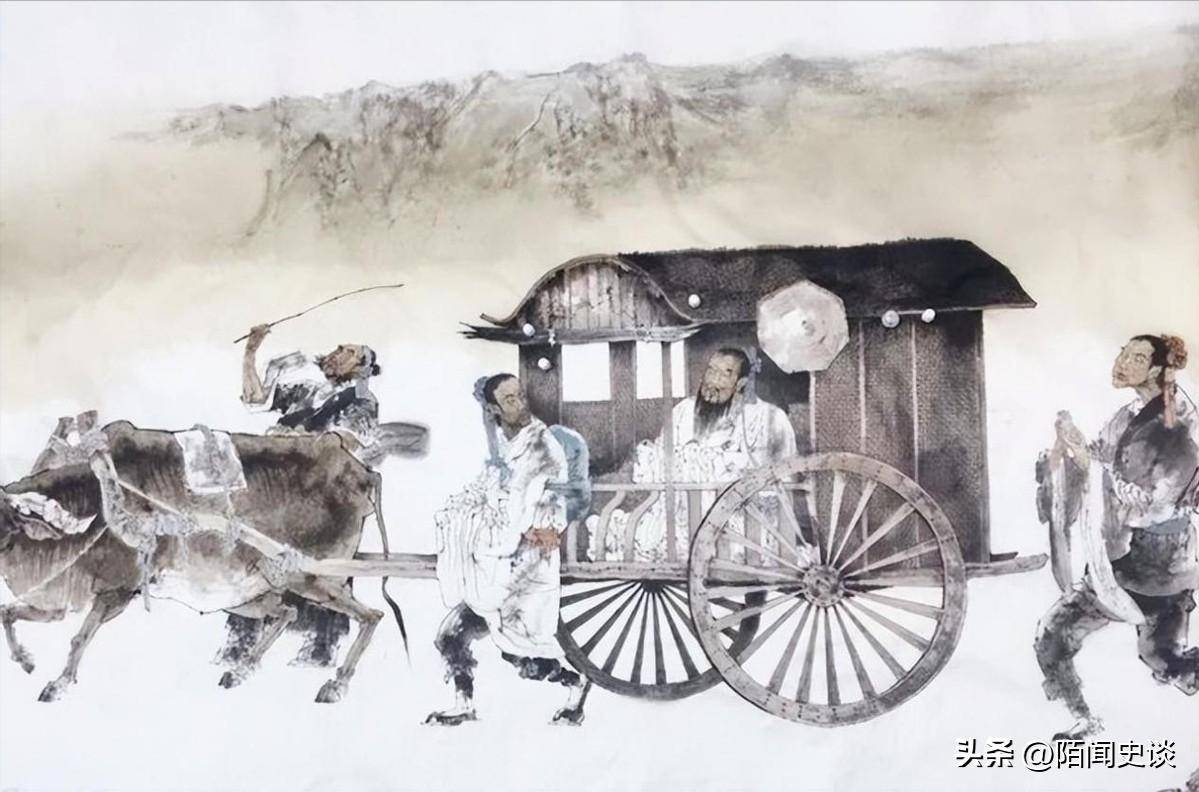

孔子一生教育无数弟子,门下弟子三千之多,其中不乏贤人。而孔子自己也并非满足于已有的知识,时刻保持着对新知的渴望。听说莒国有一群勤奋好学的人,孔子便带领弟子们前往,想感受一下那里的学习氛围。这也是他亲自带弟子们外出学习的一次机会。毕竟,知识如果只停留在书本上,便无法真正理解和应用。

他们一行到达了碑廊地,这里风景宜人,大家舟车劳顿,心情也随之舒畅起来。可是,在前往目的地的路上,马车突然停了。孔子看到前方有几个孩子在玩耍,大多数孩子看到马车后自觉让开,但有一个孩子却纹丝不动。马车被迫停下,孔子于是上前询问孩子缘由。

没想到,这个小孩竟然直言不讳地说:“马车绕城走,并不是城为了让马车绕行。”孔子一听,心中有了不同的想法。接着,孔子又问:“城在哪里呢?”孩子指着一堆石头和沙土说:“这就是城。”原来,这个小孩正在指挥着人们建设一个小城池。

孔子眼前一亮,心想这孩子不同寻常。这个名叫项橐的孩子,后来成为了孔子的老师。孔子继续向项橐请教,问了几个问题。比如孔子问:“天上有多少颗星星?”这问题常常让人觉得难以回答,但项橐却回答得非常巧妙:“一天一夜星辰。”他的回答,不仅展示了他的智慧,还展现了他对事物深刻的理解。

之后,孔子和弟子们继续提问,项橐总能给出令大家无言以对的回答。正是这些问题和回答,让孔子深受触动,并最终拜项橐为师。

项橐被称为神童,年纪小小便显露出非凡的才智。因为好奇心强,他常常向成年人提问,甚至许多问题连大人们都难以回答。项橐虽年轻,但他的聪慧使得他在许多人眼中成为了威胁。据说项橐十多岁时就不幸去世。有人说是因病去世,也有一种说法认为,项橐过于聪明,引来了权贵的不满,因此可能是被害的。

这个故事反映了孔子的一种精神,那就是对知识的渴求和虚心求教的态度。尽管孔子年长且学识渊博,但他从不觉得自己已经足够,不再需要向别人学习。通过项橐,孔子展现了他求学的真诚与谦虚,告诉我们,即使是天才儿童,也值得尊重和学习。

孔子本身也是一位非常聪明的人。虽然他外表看起来像文弱书生,但他继承了父亲的英勇气质,拥有非凡的力量。他处理问题细致入微,几乎事事做到完美。正是因为这种能力,孔子的官职一路晋升,在担任鲁国政府职务期间,国家发展迅速,百姓安居乐业。然而,孔子的才能也让他成为许多人眼中的威胁,最终被排挤出仕途。孔子转而投入教育事业,在这一领域取得了更大的成就。

孔子虽然在仕途上并不如意,但他的教育成就永载史册。许多弟子从他这里学到了智慧和道德,成为了杰出的人物。孔子的谦逊与不懈学习,使他成为了后世的楷模。他一生不仅是许多人心中的导师,更是一位伟大的学者和圣人。

孔子不仅是个老师,他的一生都在教导我们要保持虚心、不断追求知识,不论身处何种地位,都不应停止学习。孔子与项橐的故事告诉我们:虚心学习是通向智慧的必经之路。

发表评论 评论 (0 个评论)