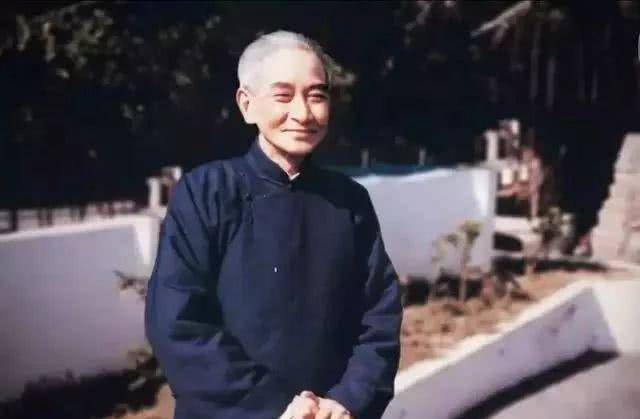

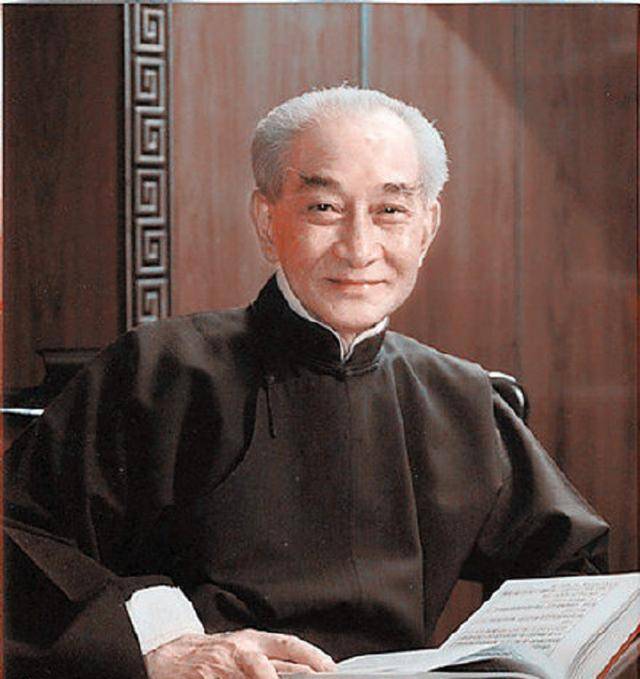

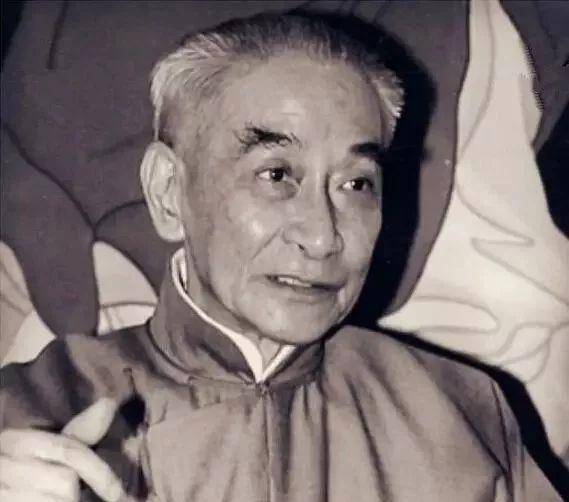

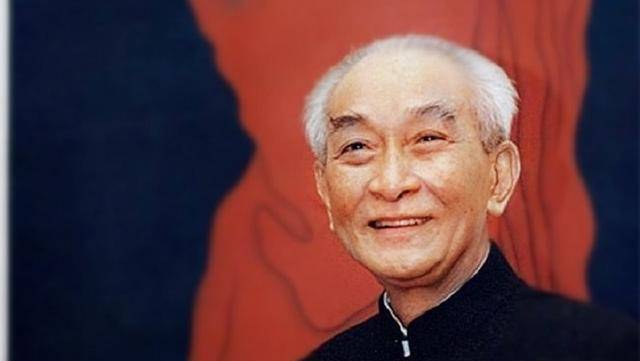

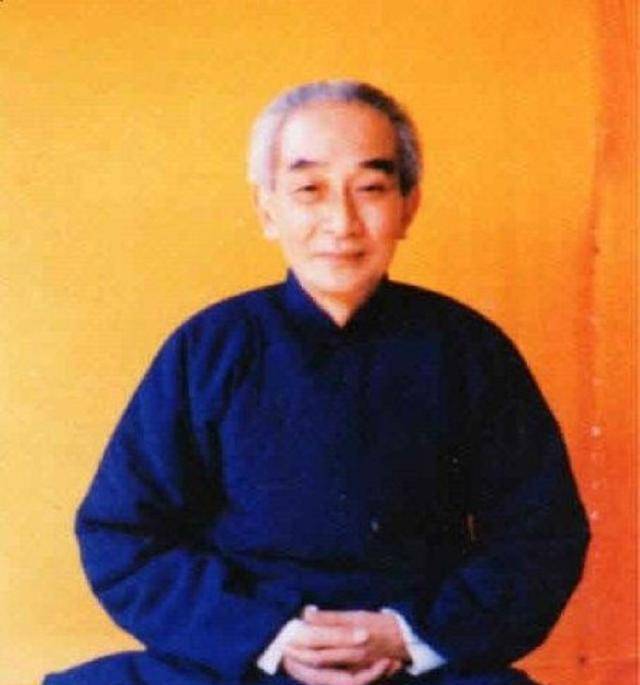

在中国文化圈里,提到南怀瑾这个名字,几乎无人不晓。作为当代文化界的标志性人物,他的著作影响了几代人的思想成长,堪称连接传统与现代的文化桥梁。

然而这位文化大家也是备受争议的人物。不少学者对其著作提出尖锐批评,比如一位北大教授就曾在其著作中暗指南怀瑾的作品缺乏学术严谨性,只适合文化水平较低的读者。这些争议让南怀瑾成为文化界最具话题性的人物之一。

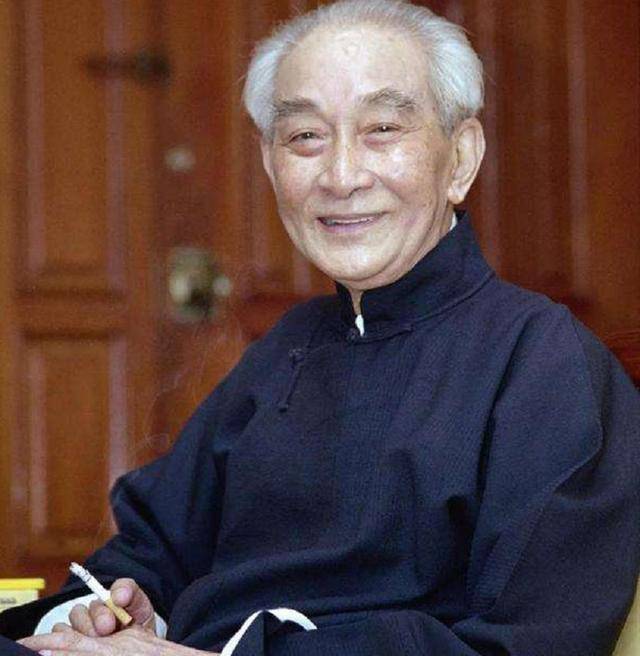

2012年9月,南怀瑾先生与世长辞,但他的影响力并未随之消逝。时至今日,关于他的评价仍呈两极分化:有人尊其为文化传承者,也有人斥之为迷信传播者。要真正理解这位复杂的人物,我们需要回溯他传奇的一生。

1918年3月18日,南怀瑾出生于浙江温州的一个普通农家。少年时期的他体弱多病,虽然酷爱读书,但兴趣过于广泛,导致学业成绩不佳。据其老师回忆,13岁小学毕业考试时,南怀瑾竟名列倒数第一。

面对儿子的不务正业,父亲希望他学门手艺谋生。但倔强的南怀瑾坚持自学,父亲只好为他聘请了当时著名学者叶公恕担任私塾老师。17岁那年,在父母安排下,南怀瑾与表姐成婚并育有一子。然而初为人父的他却选择安稳生活,而是毅然离家求学。

当时浙江国术馆提供公费学习机会,包食宿还推荐工作。痴迷武术的南怀瑾抓住这个机会,告别家人来到杭州习武。他格外珍惜这来之不易的学习机会,每天凌晨四点就到西湖边练拳。正是在这里,他结识了改变其一生的圣士法师。

圣士法师所在的寺庙藏有大量道家典籍,求知若渴的南怀瑾如获至宝。法师见他好学,赠予《金刚经》。虽然南怀瑾初读爱不释手,但一周后却直言不想读了。出人意料的是,法师不仅不恼,反而欣喜地说这是得道的重要一步。

此后,南怀瑾跟随法师遍访隐士高人,据说拜师达80余位。这段经历让他广泛涉猎各家学说,为其日后成为杂学大家奠定了基础。国术馆毕业后,南怀瑾体质明显改善,获得武术教官资格,但仍继续追随法师游历。

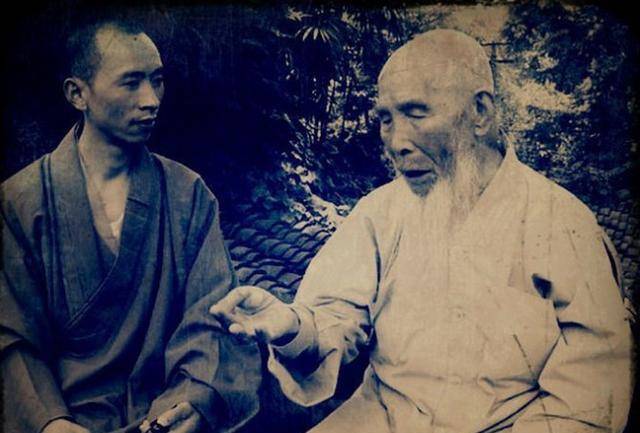

1937年抗战爆发,热血青年南怀瑾投笔从戎,考入中央军校。毕业后留校任教期间,他遇到人生另一位重要导师——弃官修佛的袁焕仙。在袁的影响下,南怀瑾辞去教职,专攻禅宗,这一思想成为他毕生的精神内核。

为求学问,南怀瑾曾削发为僧,只为研读寺中藏经。在峨眉山闭关三年期间,他通读《大藏经》1669部共7168卷,这种治学精神令人叹服。正是这种苦行僧般的求知之路,奠定了他文化大师的地位。

南怀瑾的学问之杂堪称一绝。他非僧非道,亦非纯粹儒生或武学家,而是融会贯通各家学说。台湾师范大学曾仕强教授评价他:南先生学问很杂,是很有使命感的人,显学秘学都懂。

这种使命感或许源于抗战时期。目睹战火对文化的摧残,南怀瑾立志传承中华文明。1949年后他赴台传道,处境艰难时甚至自费出版《山海蠡测》,结果一本未售。为推广国学,他不惜街头宣讲,被人视作疯子,还负债千万新台币办学。

发表评论 评论 (0 个评论)