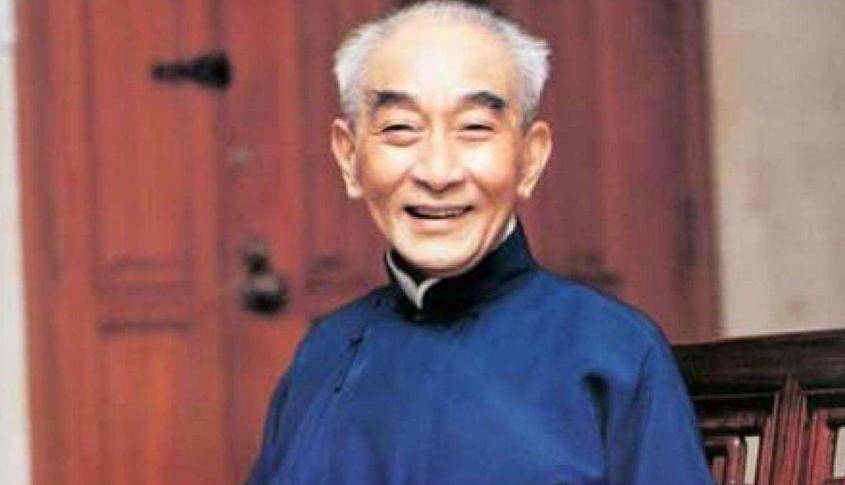

2012年9月29日,南怀瑾逝世,享年95岁,然而即便他已经离世,他的一生依旧引发了诸多争议,至今未曾平息。

南怀瑾的追随者视他为“国学大师”“一代宗师”,并为其学术贡献拍手称赞。反观另一面,批评者却毫不留情地斥责他是“江湖骗子”。

在文坛,对于南怀瑾的评价充满了分歧。一部分人认为他远非传统意义上的国学大师,更像是个文化奇人,甚至有些人认为他应该归为“江湖”人物的范畴。南怀瑾的文学著作也曾被一些学者严厉批评。北大教授李零读后直言:他的书堪称民间讲义,内容胡言乱语,适合文盲村夫阅读。那么,南怀瑾究竟是伟大的文化大师,还是一个纯粹的骗子呢?今天我们就一同走进南怀瑾的一生,探寻他到底是怎样一个人。

南怀瑾生于1918年3月18日,早年的学业成绩却相当糟糕,甚至一度处于班级倒数第一的位置。与他后来的国学大师身份相去甚远,幼年的南怀瑾并未显现出什么特别的天赋。1931年,小学毕业考试时,他再次名列倒数第一,因此只拿到了一张肄业证书。成绩的不断低迷令他的父母十分忧心,甚至劝他放弃学业,转而学习一门手艺,找一份可以养家糊口的工作。父母的期望并不高,只希望南怀瑾能够平安度过一生,而非出人头地。然而,南怀瑾并未因此屈服于命运的安排。他选择了另一条道路——自学。在父母的支持下,他请来了叶公恕担任家庭教师,在叶的指导下,南怀瑾开始了为期三年的自学生涯。

1935年,17岁的南怀瑾在父母的安排下与姨表姐结婚,不久之后,他们有了孩子。然而,尽管已成家立业,南怀瑾并未放弃对知识的追求。他不再求学文,而是转向了武术,前往浙江的一家国术馆练习,并最终顺利毕业,成为了一名武术教官。

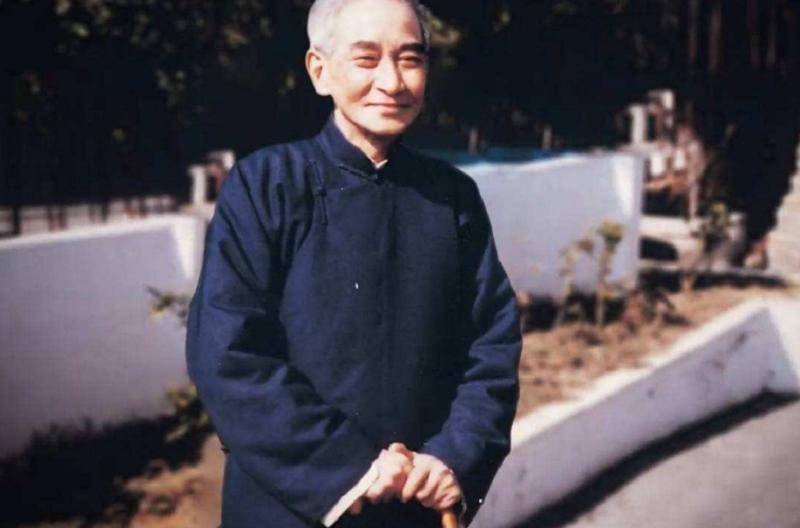

1937年,抗日战争爆发,南怀瑾所学的武术为他提供了实际的战斗技能,他便毅然前往四川,考入了中央军校政治研究班第十期,随后留在军校担任军官教育队的一员。彼时,南怀瑾以为自己的余生将会与军队紧密相连,但命运却另有安排。

1943年,南怀瑾通过一次偶然的机缘结识了袁焕仙,二人一见如故。此后,袁焕仙引领他重新拾起了对文学的热情。此时,恰逢虚云老和尚在重庆主持“护国息灾法会”,袁焕仙带着南怀瑾前去拜见虚云和尚,三人随后一起去了成都的灵岩寺,南怀瑾也在此开始潜心研习佛法,修习禅宗。南怀瑾最初计划在峨眉山闭关三年,然而因闻听到有人欲加害于他,他不得不离开,最终选择在五通桥继续闭关。

1949年中华人民共和国成立后,南怀瑾一家迁居台湾。期间,台湾的国立政治大学等三所高校邀请他前去讲学,虽然这些讲学机会令南怀瑾感到荣幸,但这些工作并不能为他带来丰厚的收入,家庭的经济困境依然严峻。为了维持生计,南怀瑾不得不在1955年出版了《禅海蠡测》,然而该书的销量却十分惨淡,一本也没卖出去。处于困境中的他只能在市场上兜售自己的书籍,这段经历成为他人生最艰难的时期。

然而,南怀瑾并未因此放弃。在接下来的岁月中,他撰写了《楞严大义今释》和《楞伽大义今释》两本书,依旧无人问津。这段艰苦的日子对他来说无疑是一次巨大的考验,但幸运的是,南怀瑾最终迎来了转机。

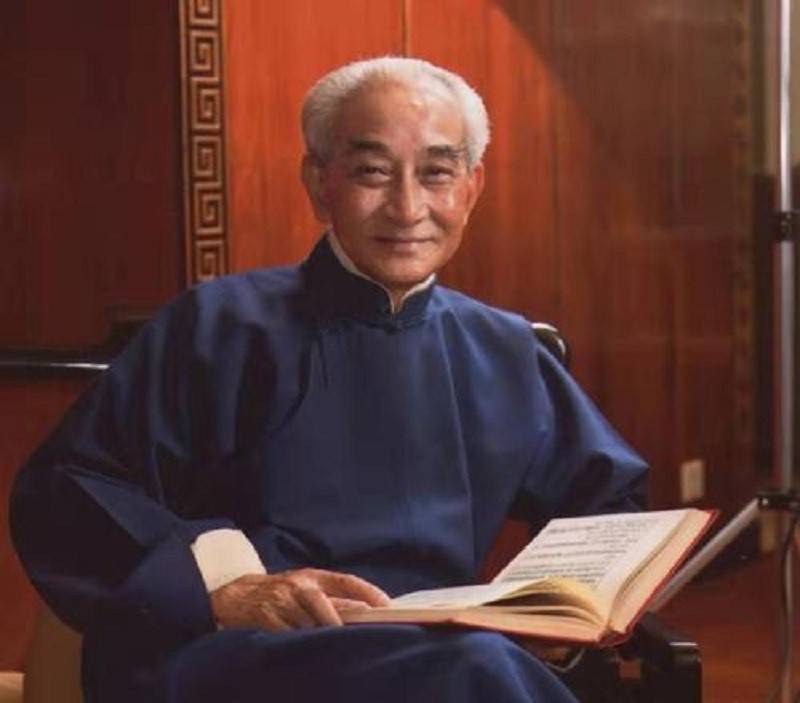

1963年,台湾的航运业巨头杨管北与南怀瑾相识,尽管杨管北初时对他并不看好,但经过六年的磨砺,南怀瑾终于赢得了杨的尊重。此后,凭借杨管北的影响力,南怀瑾的名气逐渐得到提升。1963年,台湾中国文化大学创办人张其昀邀请他担任礼学院院长与教授,随后,他在台北辅仁大学开设了《易经》课程,课堂座无虚席。南怀瑾的学术影响力开始扩展,许多政商界的精英也成为了他的弟子。

随着声名鹊起,南怀瑾的学术讲座、收徒活动越来越频繁,他的影响力在台湾和其他地区愈发巨大。1985年,南怀瑾移居美国华盛顿,开始吸引到大陆的粉丝。

然而,随之而来的也有不少的争议声。随着名气的提升,越来越多的人质疑他,李敖和北大教授李零等学者直言南怀瑾的作品荒谬无比,言辞尖锐,毫不留情。这些批评引发了对南怀瑾的广泛争议。

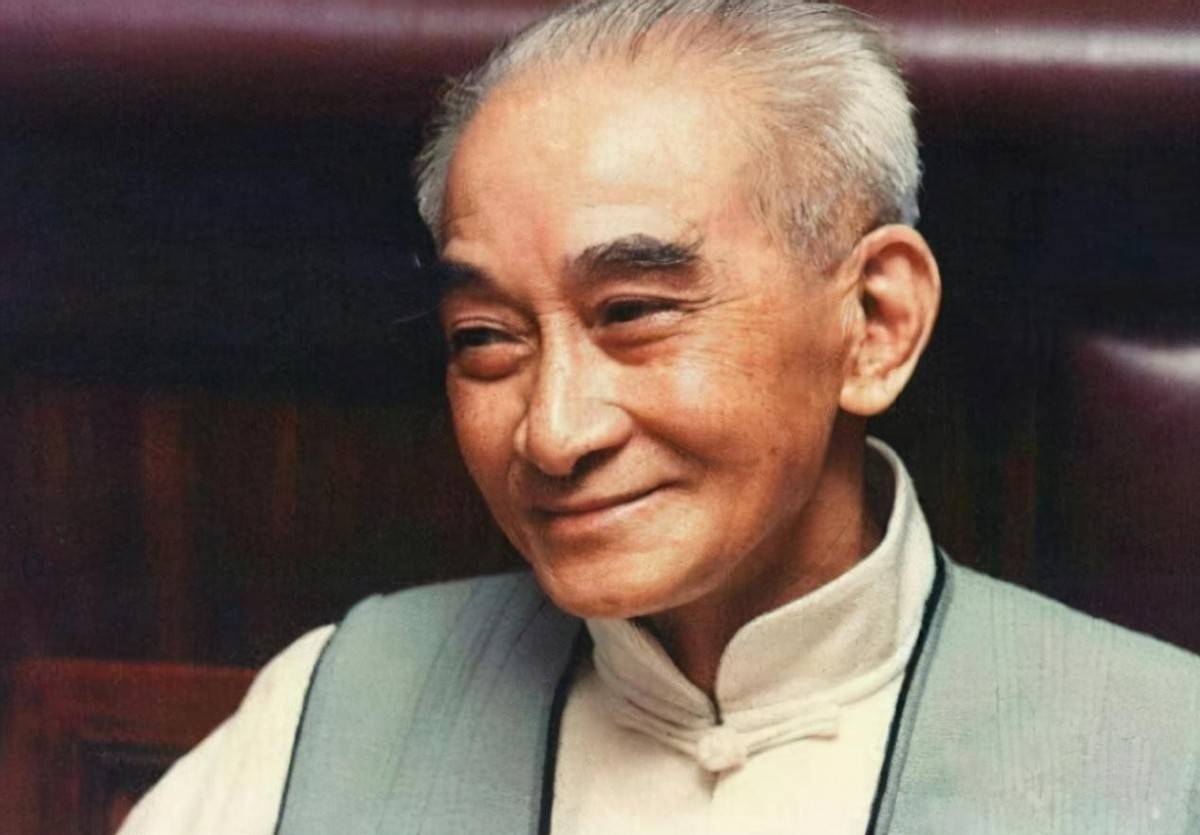

这一切的根源,其实可以追溯到文化的割裂。上世纪六十年代,台湾的工业化刚刚起步,经济迅速增长的同时,西方思想的冲击也导致了传统文化与现代西化之间的巨大裂缝。而南怀瑾恰恰代表了那种传统文化的回归,与当时许多受到西方影响的学者截然不同,这也导致他遭遇了越来越多的批评和质疑。然而,面对这些指责,南怀瑾始终未曾回应过多,他自谦地表示自己“一无所长,一无是处”,对此他保持了极为低调的态度。

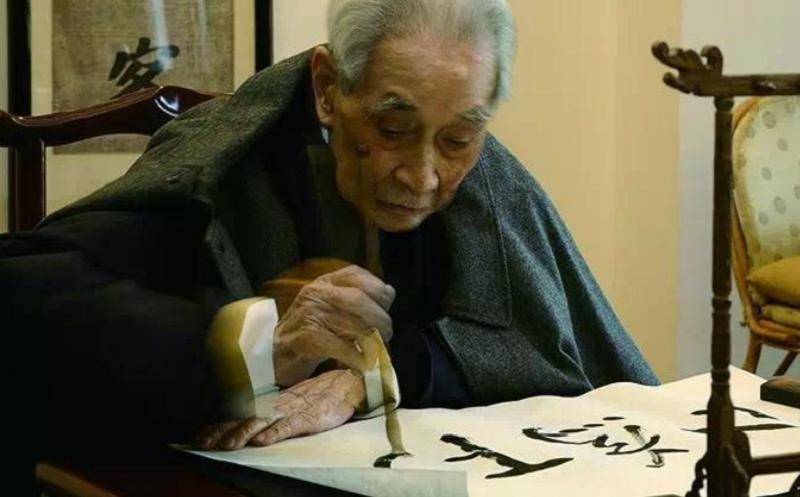

南怀瑾的争议,其实是长期文化冲突的产物。南怀瑾并不是学术的“正统”派,但他通过通俗易懂的语言,让普通百姓也能接触到深奥的国学,哪怕这些理论和著作中存在着不小的瑕疵。然而,我们不能因此全盘否定他在文学界、文化传承上的价值。南怀瑾的作品,虽然不完美,却依然启发了无数人,特别是他通过讲解《论语》,使得孔子的智慧更加生动有趣,许多人因此而重新爱上了经典。此外,他的《南禅七日》也影响了大量信众,许多人在这段禅修实践中找到了心灵的平静。

不仅如此,南怀瑾还在海峡两岸关系的推动上做出了积极贡献。1980年代末期,两岸关系逐渐解冻,南怀瑾在1992年6月16日起草了《和平共济协商统一建议书》,为两岸和谈奠定了基础。他还参与了金温铁路的建设,并担任了项目董事长和总经理,直到铁路顺利通车,这一历史性项目标志着中共与台湾合作的新篇章。

最终,南怀瑾在2012年9月29日去世,享年95岁。纵使争议四起,他一生所做的贡献却依然不可忽视。从他身上,我们或许可以学到:面对争议,不必妄自菲薄,坦然接受每一个高峰和低谷,做到无愧于心。

发表评论 评论 (1 个评论)