人之将死,其言也善,鸟之将亡,其鸣也哀。生命临近终结时,那些曾经的荣耀、曾经的辉煌、曾经的雄风,都将随着时间悄然消散,犹如烟雾般渐行渐远。有人会执迷不悟,有人或许会豁然开朗,也有一些人会因不甘心而心怀遗憾。然而,在这世间,总有那么一些特殊的存在,那就是那些高僧,他们经历了深刻的觉悟,临终前都有着类似的言辞,这究竟传递了怎样的深意呢?

大家好,我是神秘。

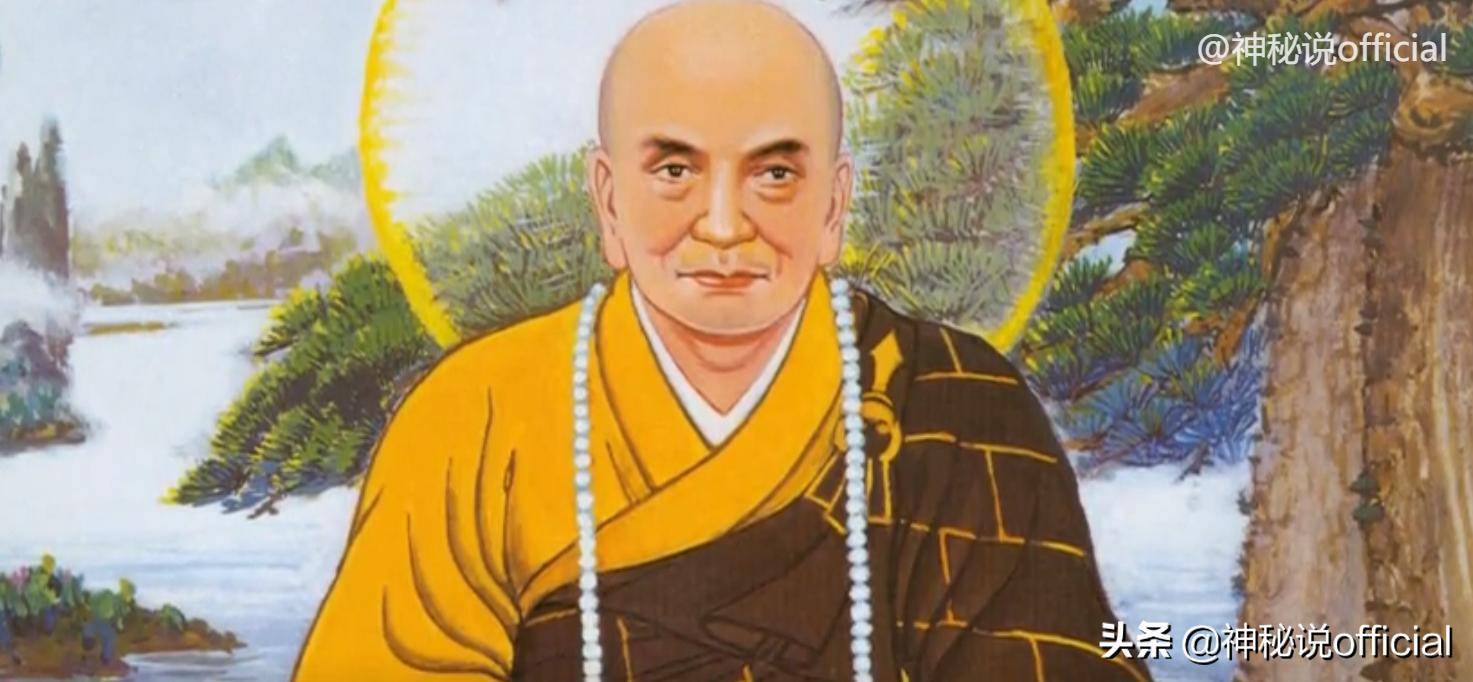

公元713年8月3日,惠能大师在国恩寺吃过斋饭后,突然对他的弟子们说道:“你们都坐下来,我即将离开。若心中有任何疑惑,尽管提出来,等我去世后,我将无法再为你们解答。”其中一位弟子法海不禁问道:“大师临终前,有什么教诲,能让后代迷失的人觉悟佛性?”

惠能大师不急不躁地答道:“你们要牢记,后代的那些执迷不悟之人,如果能够理解‘众生’的真正含义,那么他便能领悟到佛性;如果能够认识到自己的本性,便会明白无动无静、无生无灭、无是无非、无住无往。这就像佛教常说的,贪为占有欲,嗔为埋怨,痴为执念,这三毒是人最难放下的,尤其是‘放下’这两个字,简单说来却无比艰难。但这并不是要我们放弃一切,比如事业、家庭、亲情、友情等,而是要我们认清自我,放下心中的执念与欲望。正如《道德经》所言,‘道常无为,而无不为’,无为并非无能,而是一种深藏不露的力量。人生中,放下的选择常常意味着收获,偶尔的舍弃,反而能带来更多的自由与舒适。”

1942年10月10日下午,弘一法师在卧榻上写下“悲欣交集”四个字,到了晚上八时,他安详离世。弘一法师生活的年代正值日寇侵略,全国人民生死未卜,处于极度痛苦之中。在这样的时刻,他依然心系众生,流露出“悲”之情,而“欣”则源于对自己修行圆满的喜悦。佛家常言“空性”,无悲无喜,佛家之修行正是如此。即便是一只小小的蚂蚁,弘一法师都不愿看到它受伤,这也提醒我们,一个人的善良之心,才是最值得珍惜的东西。

正如古人所言:“爱出者爱返,福往者福还”,善良从不孤单,它总是在某一时刻回到你的身边。这让我想起一个故事,关于罗布泊,这片被称作“死亡之海”的地方,许多探险者和考古学家在此丧命。1814年,一支考古队打破了这个噩梦。当他们进入罗布泊时,发现这里遍布遇难者的尸骨。队长感到痛心,指示队员们将尸骨安葬,并用树枝和石块做了简陋的墓碑。考察完成后,他们准备离开,却迷失了方向,所有的指南针都失效了。就在大家绝望之际,队长看到他们先前竖立的墓碑,跟随墓碑的方向,他们奇迹般地走出了罗布泊。这一次善举,成了他们最终脱险的指引。

1995年6月7日,宣化上人在美国洛杉矶圆寂。生前,他既不追求名声,也不渴望利益,临终时留下了一句话:“我从虚空中来,到虚空中去。”他表示不需要为自己建塔或纪念馆,认为一切皆为空无。无论身处何地,不同文化下的人们都在为一个问题所困扰——如何追求金钱与权力。而宣化上人临终的遗言,正是对这个问题的深刻反思。俗话说:“人最缺什么,就炫耀什么。”一味地追求财富和权力的人,虽然获得了物质上的满足,却永远无法填补内心的空虚。这就像《平凡的世界》所传达的思想,钱固然重要,但在人生的短短几十年里,我们应该去追求更深的意义,除了金钱,世界上还有更多值得追求的美好。

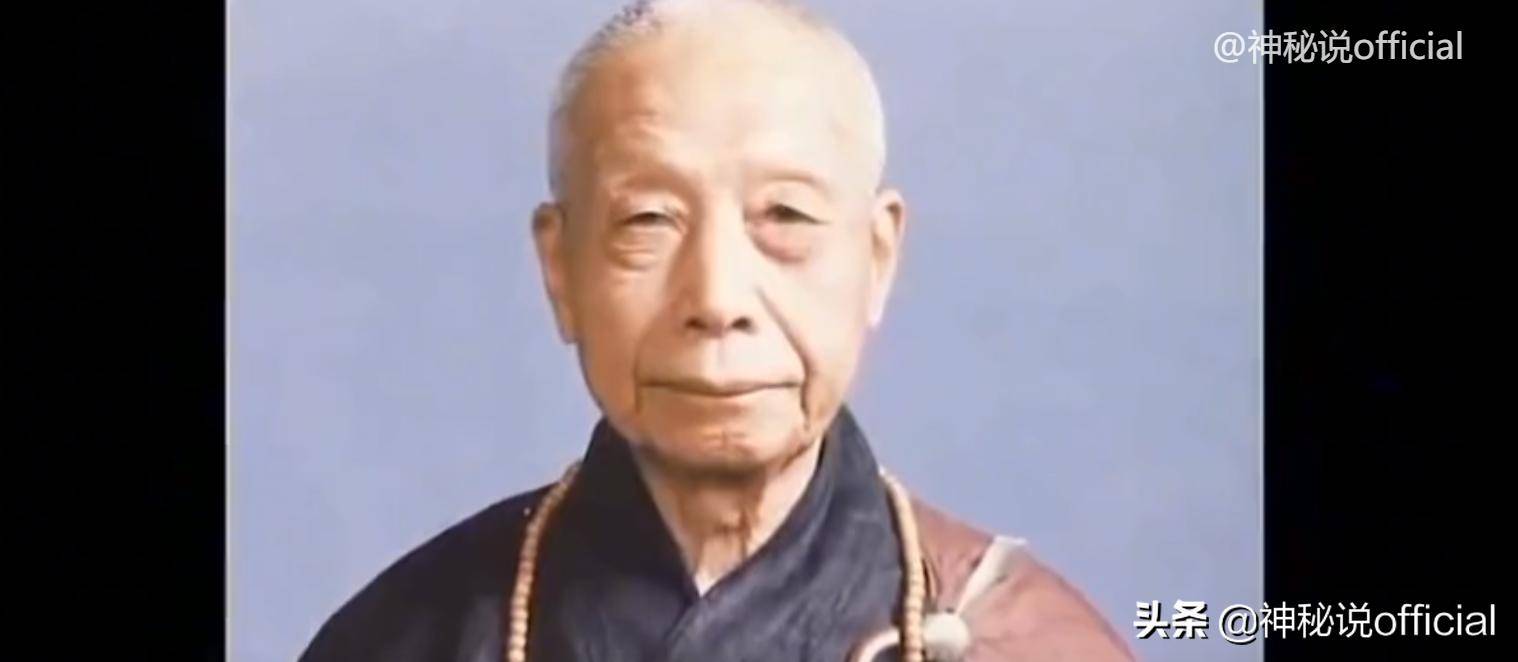

1940年冬天,印光大师意识到自己的生命已尽,便对弟子们说:“净土法门,别无他法,但要诚心诚意,蒙佛接引,方能往生。”接着他站起来,默默说道:“我将要离去了,大家继续念佛。”说完,他安详地坐下,笑容温和,安然辞世。其实,印光大师的意思是非常简单易懂的:他希望大家在待人接物时,能以真心相待,诚心做事。生活中我们常常面临挫折,但与人交往时,保持真诚、不伤害他人,才会最终收获幸福。

李炳南居士曾亲眼目睹过军阀混战给百姓带来的灾难,他心中充满对众生的悲悯之情,因而决定全心全意修行佛法。在弥留之际,他说出了“四个字”:一心不乱。这四个字凝聚了他一生的修行智慧。尽管灯红酒绿的世界容易让人迷失,但如果能够坚持初心,保持内心的宁静,我们便能更好地理解世间的真谛。因此,我们要学会去除多余的欲望,才能真正做到“从心所欲,不逾矩”。

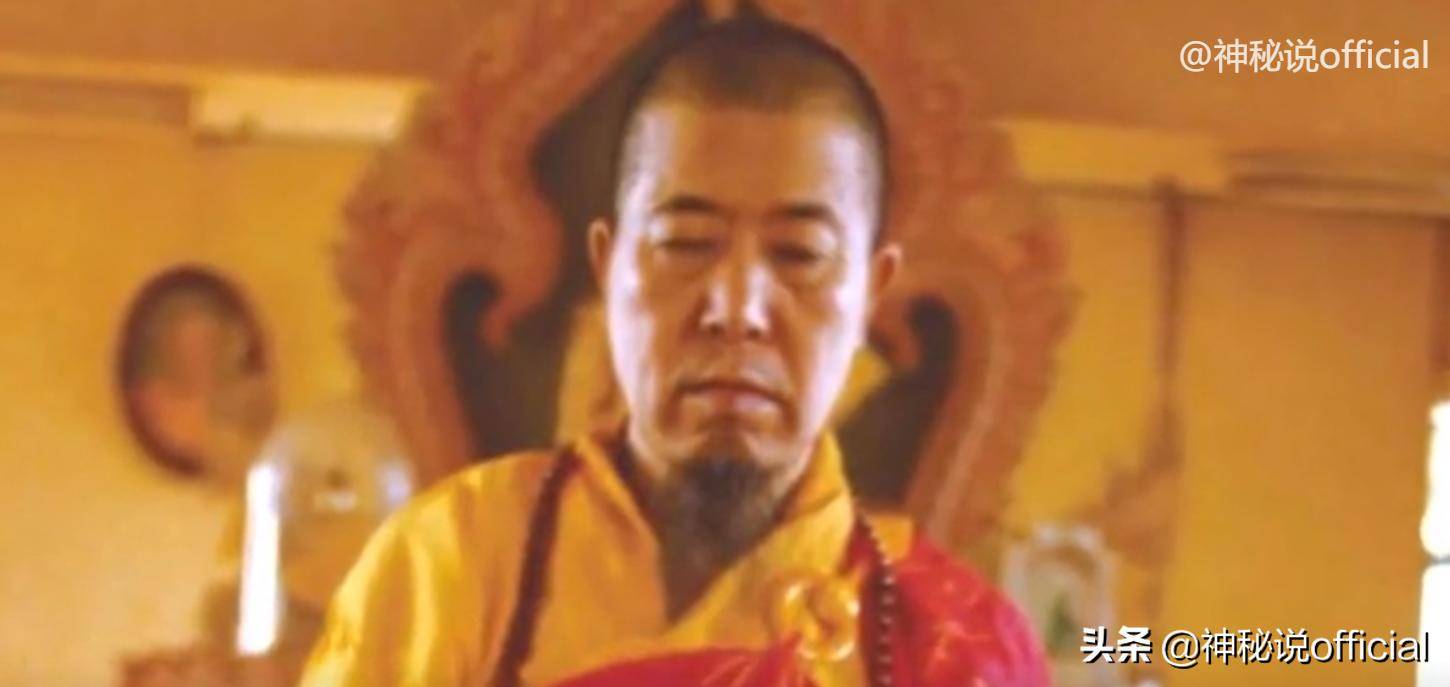

虚云大师的家族几代人都修行佛法,他自幼耳濡目染。18岁时,他便离家出走,开始了自己的佛法修行之路,历经坎坷,最终成为佛教界的领军人物。在他圆寂前的最后时刻,他告诫弟子:“日后要以戒为教条,好好约束自己。”尽管只有一个“戒”字,但其中包含了世间最复杂的情感和人生哲理。人活一辈子,常常烦恼重重,很多人感到不快乐,往往是因为内心的欲望太多。人如果一心追求财富和权力,最终可能会迷失自己。如果希望过上真正幸福的生活,就需要有“戒”——学会节制、约束自己。

神秘想通过一个简单的寓言故事来帮助大家理解虚云大师的智慧。在森林里,有一只狡猾的狐狸,它总是设下陷阱,试图抓捕其他小动物。随着狐狸的欲望越发强烈,它在挖掘陷阱时变得愈加兴奋,但却没有意识到,自己最终也掉进了这些陷阱。狐狸的贪欲就像人类的欲望,永无止境,最终不仅伤害他人,也自陷其中。戒除贪欲,才是真正的智慧和境界。当众生能明白这一点时,便能自觉度人,成就自己。

最后,神秘想说,这六位高僧的临终遗言,都在强调一个人应具备的美好品质与自我约束。这些品质正是当今社会最为缺乏的珍贵财富,世间的物质欲望最终都会消失,唯有通过言传身教、善行德行,才能永远影响后人,潜移默化地塑造他们的精神世界。

发表评论 评论 (1 个评论)