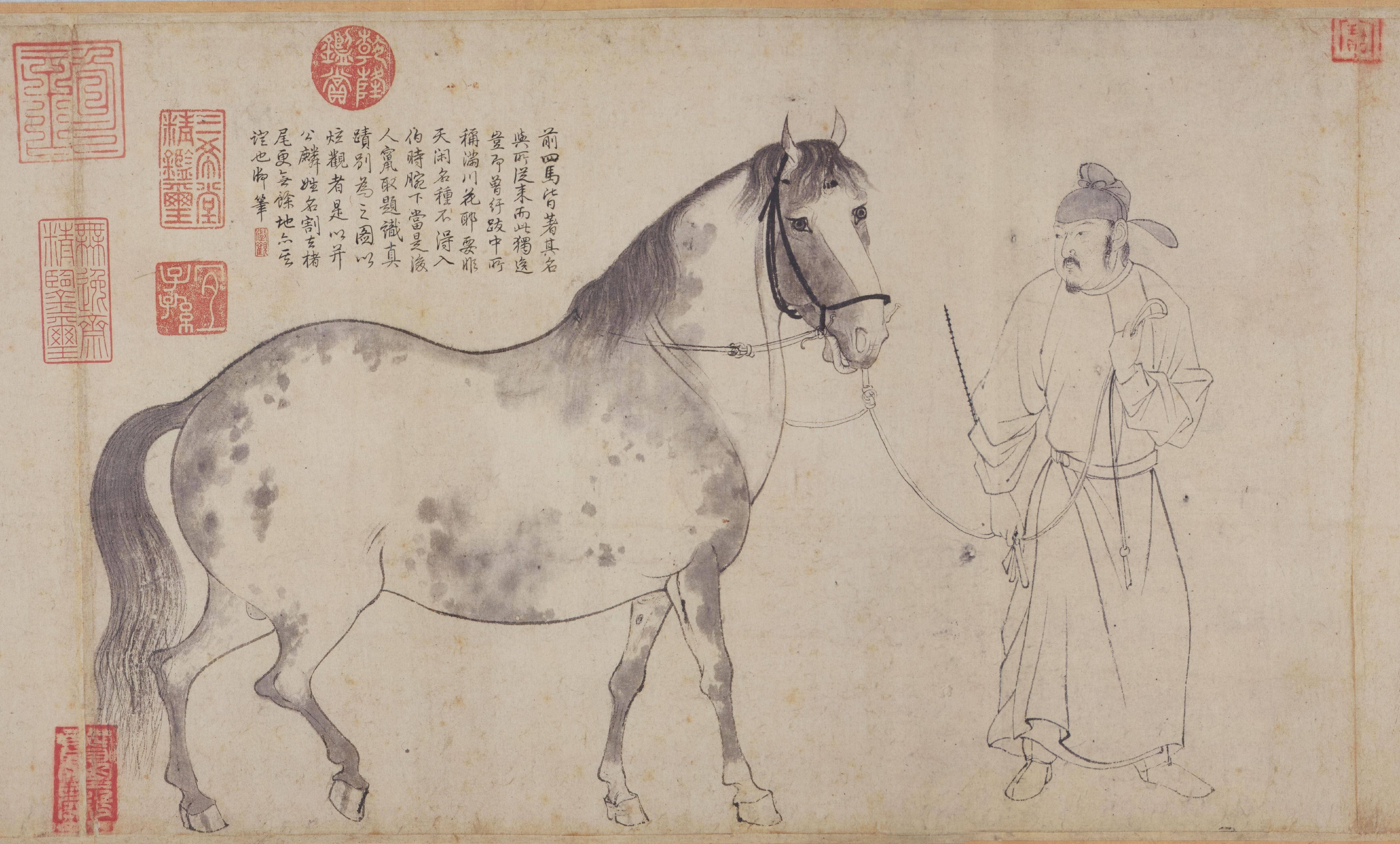

文博时空 作者 朱紫璇 北宋元祐年间,于阗向朝廷进贡了一匹名唤“满川花”的骏马,神骏非凡,被收入御马苑。画家李公麟听闻后,特意前去连日细心观察,并以水墨白描将其绘入《五马图》中。可谁也没料到,画卷刚成,满川花竟猝然倒地,没了气息。李公麟的好友黄庭坚直言:“异哉,伯时貌天厩满川花,放笔而马殂矣。”这一“画杀满川花”事件在宋代文化圈广为流传,甚至导致马夫惶恐不安,他们生怕李公麟再画其他名马,会将其魂魄也“并为神物取去”,纷纷恳求他不要再画了。

《五马图》之满川花

有人赞叹其画技炉火纯青,也有人怀疑这只是后人渲染的轶事。然而无论真假,“画杀满川花”已成为李公麟艺术生涯中最神秘的一笔,引人遐思。究竟是怎样的笔墨,能让一匹马跃然纸上的同时,也夺去了它的魂魄?

被画画“耽误”的官场人生

《宋史》评价李公麟:“然因画为累,故世但以艺传云。”大意是他太痴迷画画,反倒耽误了做官。可对李公麟来说,画画或许才是他真正的主业。

李公麟(1049年~1106年)出身于一个颇有文化底蕴的家庭。据《题鞠城铭》记载:“李公麟,字伯时。堂弟楶,字德素,南唐李先主昇四世孙。” 他可能是南唐先主李昇的后裔。南唐皇室都爱风雅,中主李璟、后主李煜更是文艺圈的“顶流”,哪怕南唐早已覆灭,家族里的文化底蕴也依然延续。

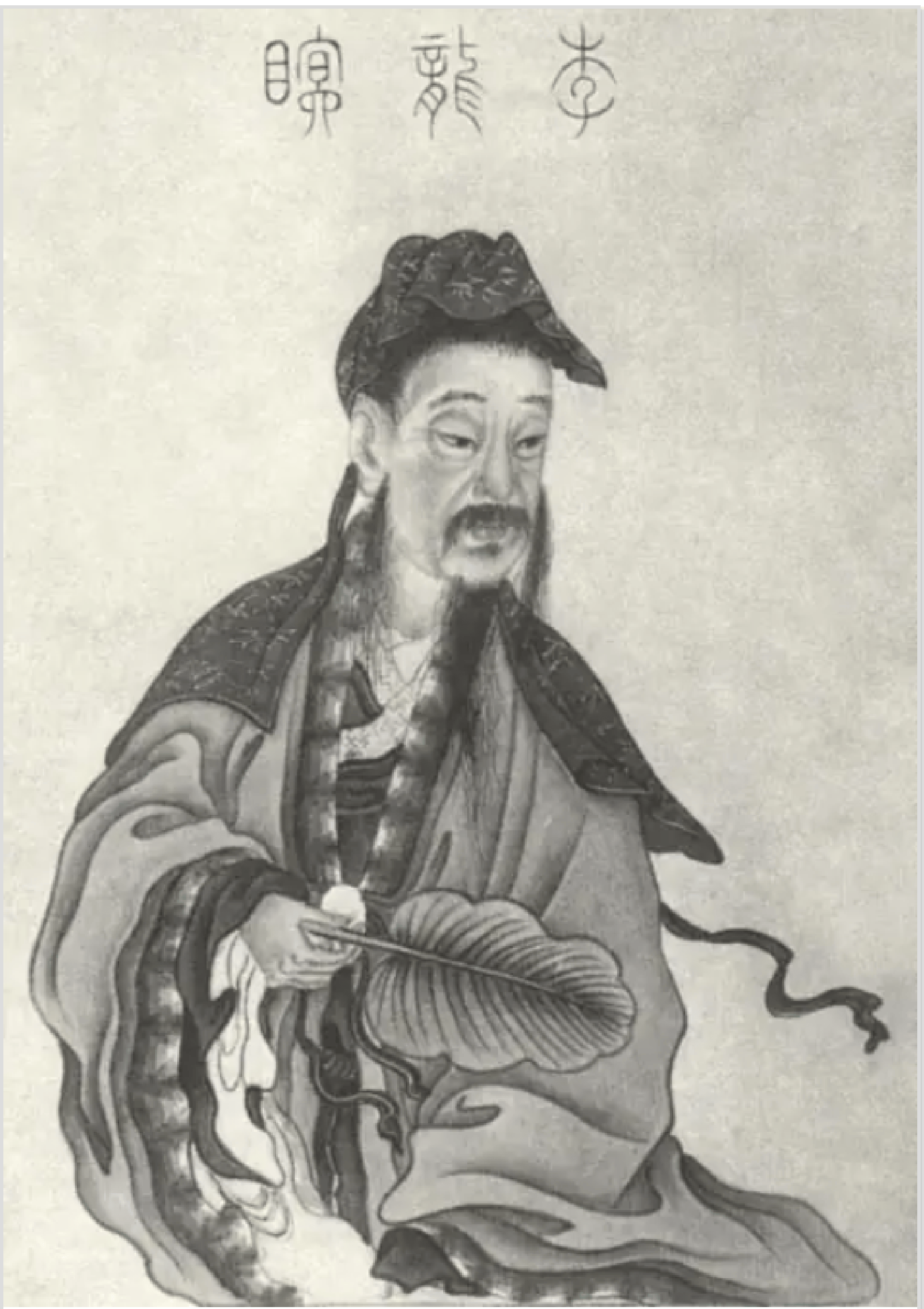

李公麟画像

他的父亲李虚一是北宋官员,可惜因政见不合触怒皇帝,被贬到九江做江州司户。友人祖无择曾写《赠江州李虚一司户》赠他父亲,“曾闻午夜开宣室,早晚君王召贾生”,暗指李虚一有贾谊之才却未得重用。李公麟家境虽非顶级豪奢,但家中收藏丰富,他从小就泡在古书和名画里,顾恺之、吴道子这些大师的作品,都是他少年时的临摹范本。

熙宁年间(1068~1077),李公麟考中进士,和同乡的李元中、李亮工一起上榜,被世人称为“龙眠三李”。这一考,也使他踏上了三十年的官场路,只是谁也没想到,他的仕途倒更像是为画画铺路。

李公麟的官场起点是江西永修的南康府建昌县县尉。此地风景优美,北望庐山,东临鄱阳湖,生活很惬意。公务之余,他常去拜访当地的僧人,一起赏景、品画。后来要调去长垣任职,他干脆把自己住的院子送给了僧人。僧人们感念他的豁达,特意建了座“李仙亭”。这段经历,显露出他早期性格中超脱的一面。

约熙宁七年(1074)前后,李公麟调任河南长垣县尉。这次调动意义非凡。长垣靠近北宋都城汴京,他能频繁在两地之间往返。更巧的是,这时候他的弟弟李公权娶了当时权倾朝野的王安石的侄女。天时地利人和,李公麟的日子也算顺风顺水。闲暇时候,李公麟频繁往返汴京,在与汴京文人雅士的切磋交流中,他慢慢在京城画坛有了名气,“博学精鉴,用意至到”的评价不胫而走。

熙宁十年(1077)左右,李公麟和堂弟李楶在安徽桐城买下了龙眠山,建了座龙眠山庄,还特地作了《龙眠山庄图》,把山庄的山水景致都揉进了画里,足见其对山林生活的向往。

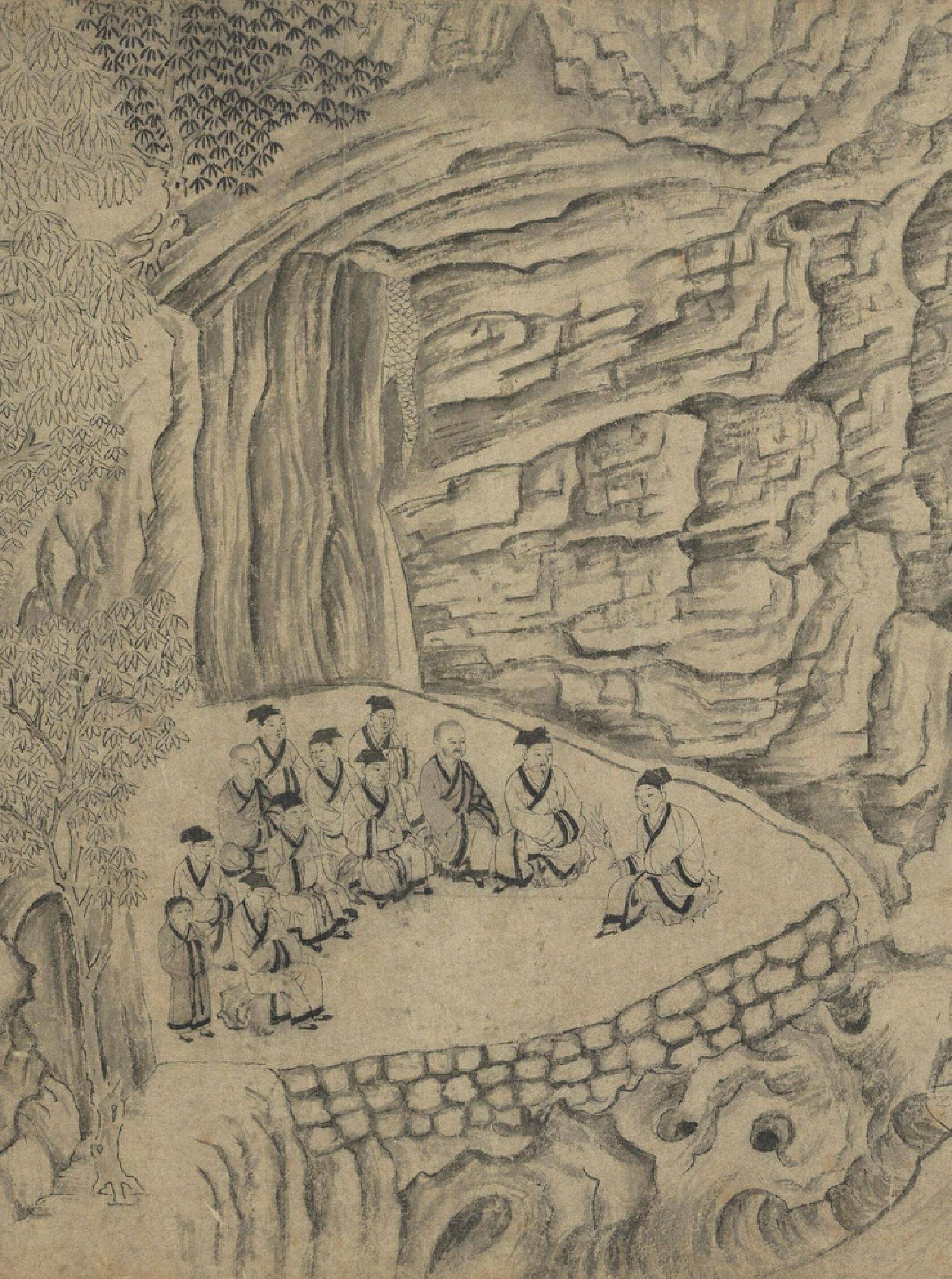

《龙眠山庄图》 局部之一

《龙眠山庄图》 局部之二

元丰年间(1078~1085),李公麟迎来了自己的“黄金时代”。他被派任泗州录事参军,官位稳步上升。元丰末年,又经陆游祖父陆佃的推荐任中书门下省敕令所删定官。除了仕途坦荡,他的艺术生活更为耀眼。 他和苏轼、黄庭坚这些大文人成了好友,几人频繁雅集,诗画唱和。 这一时期的李公麟创作了不少作品,很多画上都有友人的题字,成了文人之间珍贵的合作品。

然而好景不长,绍圣元年(1094),苏轼被贬到惠州。李公麟被一批反对苏轼的“倒苏御史”提拔为御史检法,看似升了官,实则从正八品降到从八品,明摆着是“明升暗降”。更令昔日友人寒心的是,《邵氏闻见后录》中提到:“后东坡南迁,公麟在京师遇苏氏两院子弟,于途以扇障面,不一揖,其薄如此。”朋友都觉得他薄情寡义,因此“尽弃平日所有公麟之画”,友情破裂。无论出于自保的无奈还是内心的愧疚,此事对李公麟打击极大,身心俱疲,萌生退意,但请辞被驳回。

最终,在元符三年(1100),宋哲宗在位期间,李公麟因得病痹,获准致仕,回到了他魂牵梦绕的龙眠山庄,彻底告别官场。归隐后,李公麟并未放下画笔,求画者依然络绎不绝,他晚年创作了大量关于孝经、道释题材的画作,多用于教化宗族儿童。尽管病痛缠身,他仍坚持在被褥上以手代笔作画,直到1106年,在舒城老家平静离世,终年五十七岁。

白描何以成为一代宗师

提到白描,不少人会觉得只是用墨线勾画轮廓,简单但单调。可在李公麟手里,不靠丹青粉黛,仅凭一支笔、一锭墨,就能把马的神骏、人的心境、山水的意趣都表现得淋漓尽致。他“宋画第一”的称号,就藏在这白描手法里。

其实在李公麟之前,“白画”就已经存在,但那大多是画壁画前的“粉本”,也就是草稿。唐代画圣吴道子画壁画时,会先用墨线勾勒轮廓,但这只是半成品,最后要靠上色才算完成。此时的“白画”并未成为独立的艺术形式。但李公麟打破了这个惯例,他觉得墨线本身就有足够的力量,不用色彩也能撑起一幅画的意境。 于是,他把“白画”升级成“白描”,让线条第一次脱离色彩,拥有了独立的“艺术身份”。 北宋画家邓椿对此评价道:“平时所画不作对,多以澄心堂纸为之,不用缣素,不施丹粉,其所以超乎一世之上者此也。”

李公麟的白描,最绝的是富有生命力的线条,这线条不是凭空琢磨出来的,而是融合了前代大家的精华。 他继承了顾恺之“春蚕吐丝”般的细腻连绵,又吸收了吴道子“兰叶描”的动感与力量,最终形成了一种劲爽飘逸的“铁线描”。 这种线条看着有力,却不僵硬,更加强调线条本身的力度、节奏和表现力。

在《五马图》中,这种特点展现得淋漓尽致。画中马的臀背圆润有力,腿腹部的线条通过浓淡、粗细的微妙变化,精准地表现了马匹的骨骼结构和力量感。不同部位毛发的质感、奚官衣纹的流畅与转折,都通过线条的疏密、顿挫来表现。苏轼曾称赞他:“龙眠胸中有千驷,不惟画肉兼画骨”。 李公麟不仅抓得住物象的“形”,而且能透出内里的“神”,画面虽无颜色,却仿佛能感受到马匹的呼吸与神采。

《五马图》之锦膊骢

《五马图》之照夜白

《五马图》之凤头骢

《五马图》之好头赤

除此之外,“铁线描”的形成也离不开李公麟的书法功底。史书记载李公麟写字有“晋宋楷法风格”。他画画时把书法中的“提按顿挫”融了进去,衣纹的质感、肌肉的起伏,甚至是人物的情绪状态都通过“铁线描”跃然纸上。

就如《维摩演教图》,维摩诘的衣纹以凝重而流畅的线条勾勒,在转折处略加顿挫,表现出布料柔软下垂的质感。他额头皱纹紧促,面颊皱纹柔韧,传达出老者沧桑却不失神采的气质。文殊菩萨的衣带则用轻盈连绵的线条处理,飘逸自然,与面部简洁圆润的轮廓形成对比。没有色彩干扰,观者的目光全落在线条上,反而更能读懂事物本身。

《维摩演教图》 维摩诘

《维摩演教图》 文殊菩萨

李公麟的白描里,还藏着文人的心思。他不是普通画工,而是中过进士的读书人,所以他的白描,还融入了文人画的写意精神。他自称“吾为画,如骚人赋诗,吟咏性情而已”,强调作画不只是展示技术,更是心性的抒发。

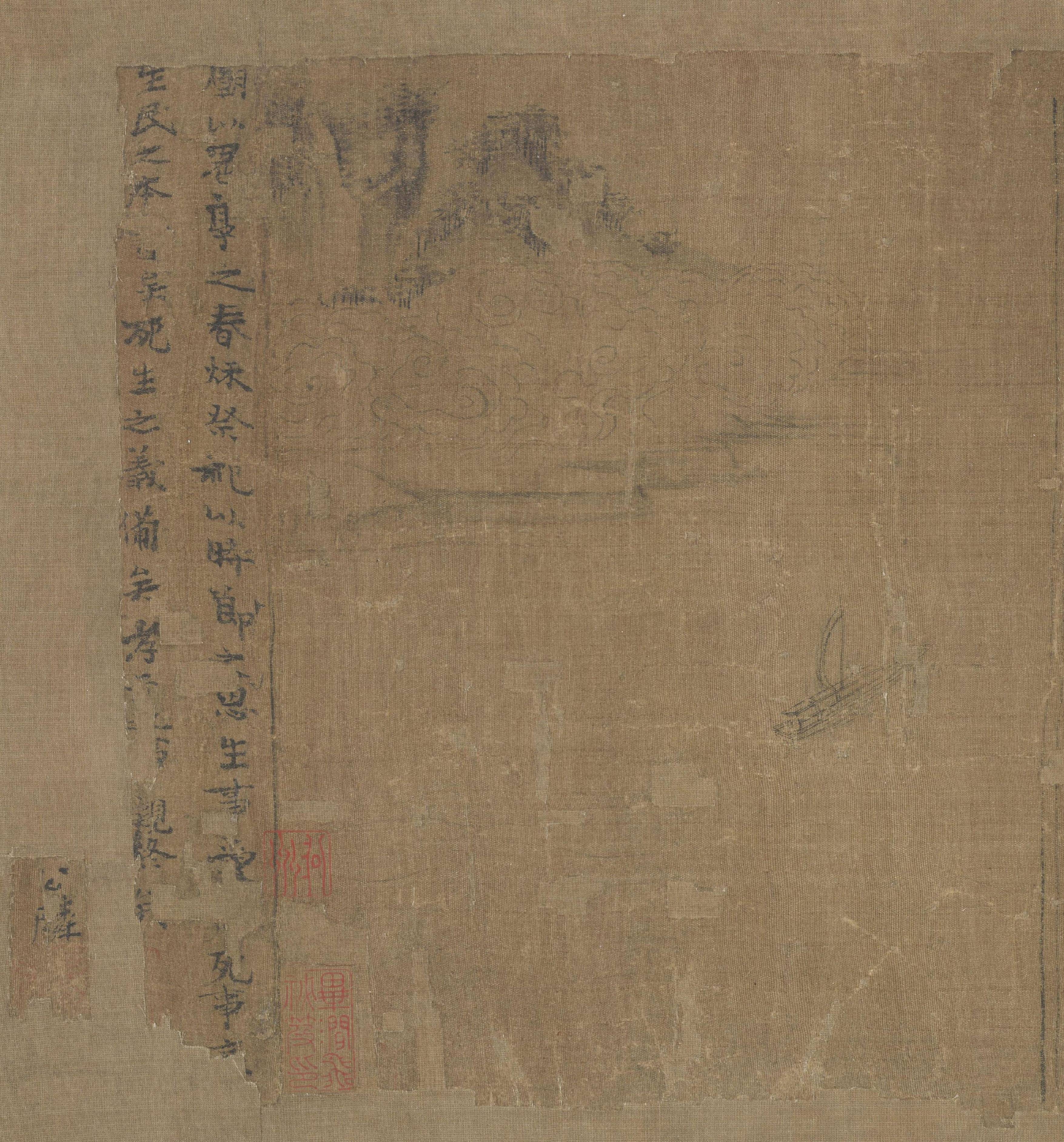

在《归去来兮图》中,画的重点不在田园松菊,而独取“临清流处”,以空阔的水面隐喻隐逸心境。还有《孝经图》中的丧亲章,画中没有因失去亲人而悲痛欲绝的人物,只有一叶孤舟在云山下飘着,水面用虚笔扫过,连波纹都很轻,一如孝子空荡的内心和孤寂凄凉的愁情。 这种以少胜多、以无胜有的含蓄表达,正是文人画“重意轻形”审美理念的体现。

《归去来兮图》 局部

《孝经图》 丧亲章

禅意的渗透:简淡中的宇宙观

据《冷斋夜话》记载,法云秀老曾责备李公麟:“你本是士大夫,却靠画画闻名于世,这已经很可耻了,还专门画马,怎么忍心做这种事呢?”李公麟对此不解,画马难道会让人堕入不好的境地吗?法云秀老解释道:“你已经习惯画马,就会日夜思考马的形态神情,一心追求画出马的神骏姿态,念头缠在上面放不开,哪天闭眼,怕是要入马胎,这不是恶道是什么?”李公麟听后大惊,急着问怎么补过,法云秀老就建议他改画观音菩萨像。谁也没料到,这一次当头棒喝,竟让他的画笔从骏马转向了菩萨,这也为日后画作里藏着的禅意,悄悄埋下了根。

李公麟生活的时代,儒释道三教融合,禅学思想深刻影响着文人士大夫的精神世界。白描这种素雅的形式,表达禅意再合适不过。他深受禅宗与老庄思想影响,追求意在笔先的境界。他将佛教的色与空、道家的虚实相生融入线条之中,使白描不仅是一种技法,更是一种修心的方式。 他的画中常见大面积的留白,线条疏密有致,墨色浓淡相宜,整体气息清净高远,透露出一种超然物外、淡泊宁静的气息。

他笔下的《石上卧观音》盘腿而坐、双手合十,却呈现出自在从容的样子。世人总把随意的坐姿当作自在,但在李公麟看来,“自在在心,不在相也”,他追求的是人物内在心性的清明自在,这种对内在精神的关注,与禅宗明心见性的思想一脉相承。观音图虽已失传,但他将佛像从宣教转向文人意趣表达的创作理念深刻影响了后世。

《维摩演教图》 局部

《十二罗汉图》 局部

以画笔考古 以古器证史

提到李公麟,多数人先想到他的《五马图》和“宋画第一”的评价,他的画家身份刻在了很多人心里。可很鲜少人知道,这位画坛高手还是宋代博古领域的重要角色。

北宋时期,文物收藏成为一时风尚。皇室带头搜罗名画古器,文人士大夫纷纷效仿,形成了一股博古热潮。李公麟出身书香门第,父亲李虚一就是书画收藏爱好者,家中堆满书画珍品。他自幼耳濡目染,见到感兴趣的器物不惜重金求购或借观,若得名画,还会用素绢临摹。进士出身的丰厚俸禄,也能使他“闻一器,捐千金不少靳”。

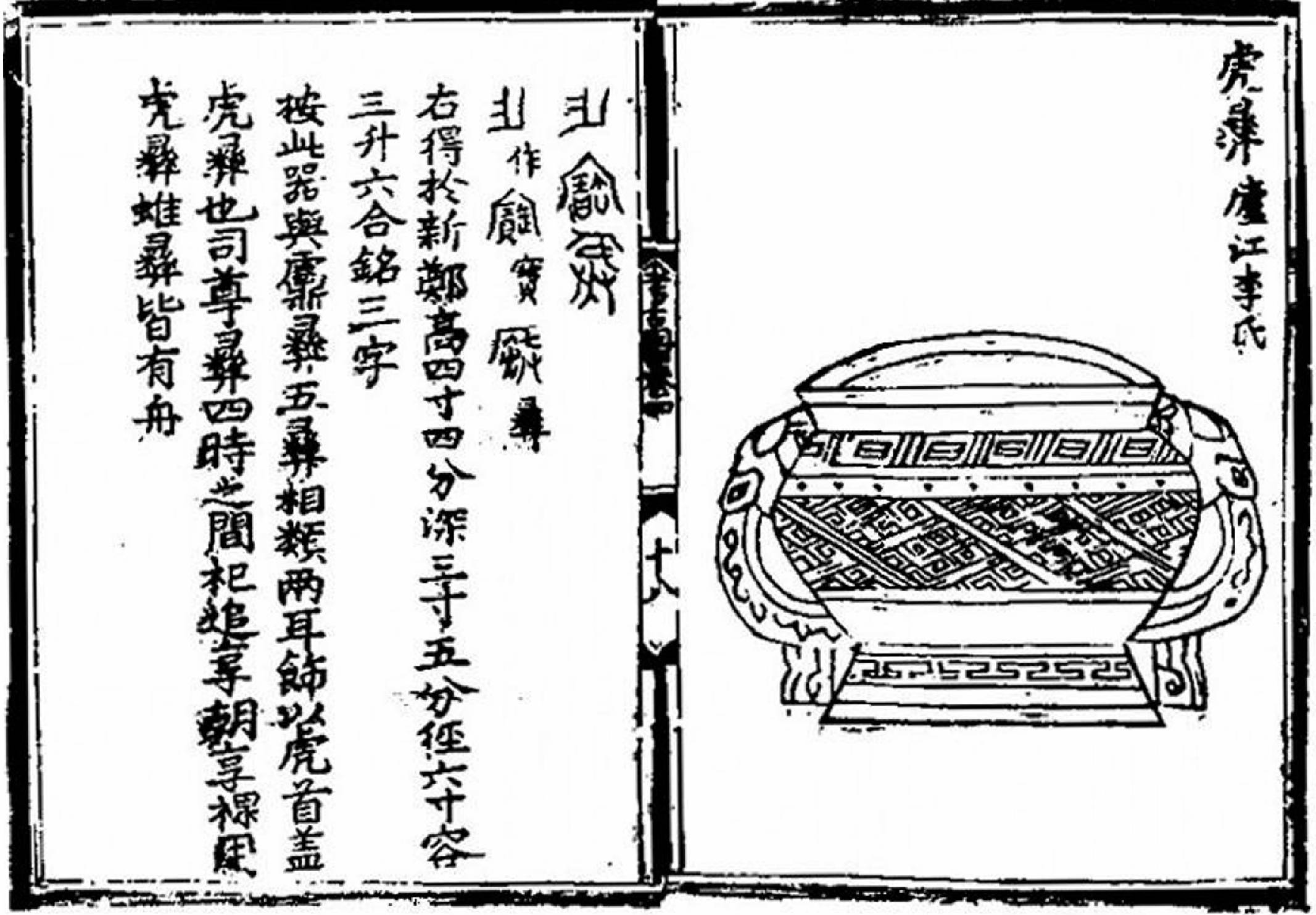

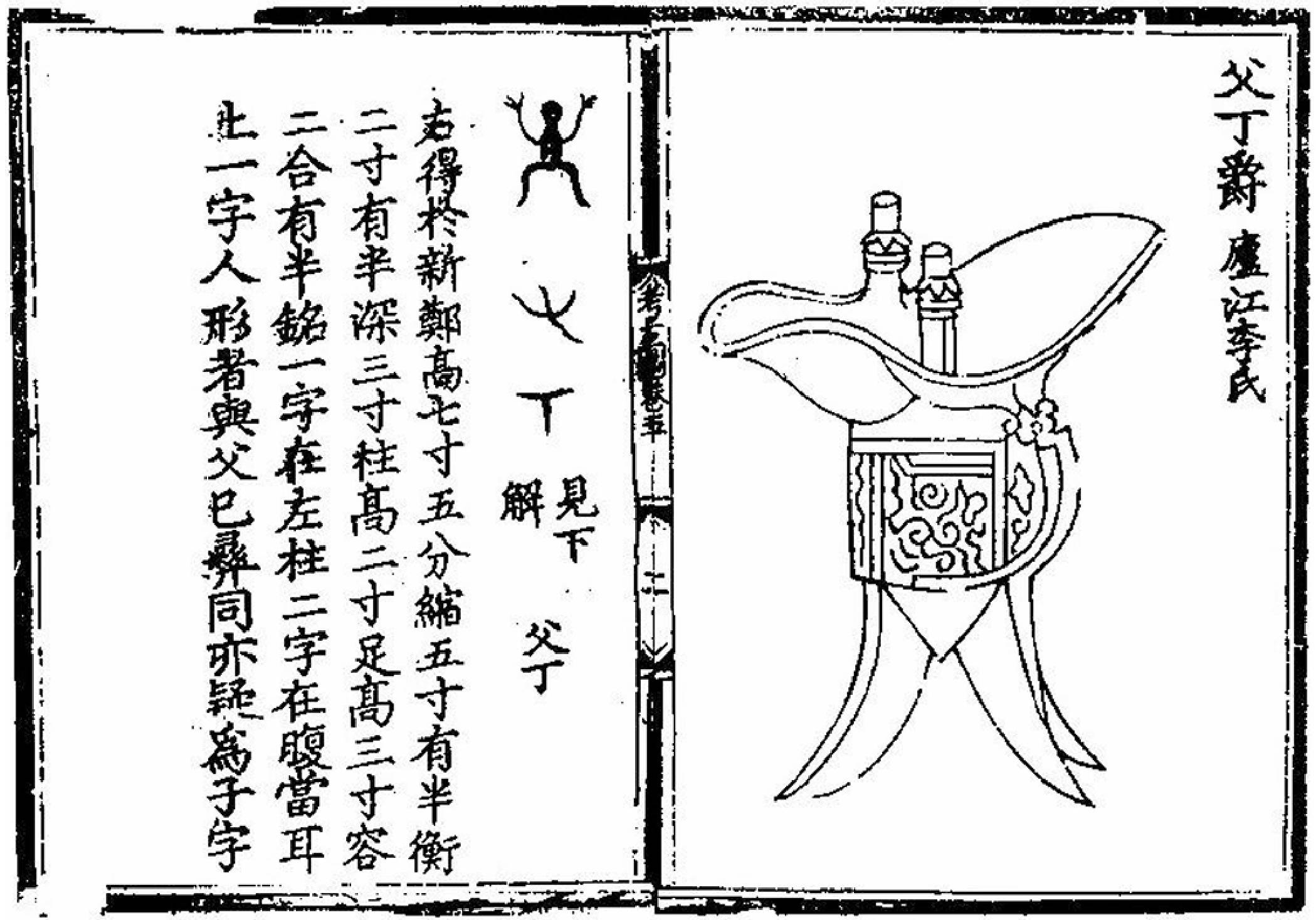

他的收藏架上,简直是一部古代器物百科:有商周时期的铜鼎、铜爵,器身上还留着千年前的铭文;有秦汉的玉璧、带钩,摸起来依旧温润;甚至还有战国的弩机、汉代的博山炉,连细微的纹饰都没磨损。 仅北宋金石学家吕大临的《考古图》就收录了他62件藏品,占全书的四分之一 。

《考古图》中收录的李公麟藏虎彝

《考古图》中收录的李公麟藏父丁爵

除收藏外,李公麟还致力于系统整理,将自己所藏的古器以白描手法细致摹画,成为后世研究古器形制与纹饰的重要参考。李公麟先后编撰了至少四部金石图谱,分别为五卷本的《考古图》、一卷本的《古器图》《周鉴图》,以及刊于石池上的《洗玉池古玉图》。其中,《考古图》作于元祐初至元祐七年 (1086~1093)之间,早于吕大临的《考古图》。

李公麟笔下的古器不仅形准、线精,更透出一种古朴典雅的气质。正如《宣和画谱》所言:“又画古器如圭、璧之类,循名考实,无有差谬。”他将绘画技艺与金石研究完美结合,这种“以图证史”的方式,在没有摄影技术的时代,极具开创性。他并非将古器视为玩物,而是将其上升至“载道垂戒”的高度,认为器物中蕴含着古代礼乐制度与文化精神,这种思路在当时极为超前。

李公麟的《考古图》虽已佚失,但影响深远。吕大临在编撰同名《考古图》时,就多次引用李公麟的研究成果。再后来的《宣和博古图》,也受了他的启发。

李公麟的收藏与研究相辅相成,练就了犀利的鉴定眼光。绍圣三年(1096),咸阳出土一方玉玺,朝廷把玉玺拿给大臣们看,有人说真,有人说假,一时争议不休。这时李公麟给出了自己的意见:“秦玺用蓝田玉,今玉色正青,以龙蚓鸟鱼为文,著帝王受命之符,玉质坚甚,非昆吾刀、蟾肪不可治,琱法中绝,此真秦李斯所为不疑。” 他从玉质、文字、工艺三方面入手,断定其为秦代玉玺,使争议落定。他提出三大鉴定标准,即使放在今天,仍具有参考价值。

以画会友 以艺交心

李公麟不是躲在画室里的独行客,而是一位活跃于文化精英圈的社交家。他的朋友圈里,全是苏轼、黄庭坚、米芾这样的文化名人,他们常在一起赏画、赋诗、论道,甚至合作创作,不仅是文学与艺术上的同道,更是生活中的挚友。

李公麟与苏轼的交情尤为深厚。元祐年间,苏轼在朝中任职,与李公麟交往紧密,两人频繁合作书画,一起给柳子文画《松石图》, 后来又合作了《憩寂图》,由苏辙题诗、苏轼作跋,堪称诗书画合璧的典范。李公麟还多次为苏轼画像,其中《按藤杖坐盘石像》最为传神,黄庭坚称赞其“极似其醉时意态”。

《临李公麟苏轼像》 清·朱鹤年

后来苏轼身处政治风波,二人因世事变迁而联系渐疏,但友谊也未完全断绝。李公麟仍通过弟弟李公寅与苏轼保持书信往来,牵挂彼此安危。这种超越政治浮沉的友情,更显珍贵。

除了苏轼,李公麟还与黄庭坚、米芾等文人名士交好,他们还一起参加过北宋文化史上的盛会——西园雅集。在驸马都尉王诜的西园中,李公麟与苏轼、黄庭坚、米芾、秦观、晁补之、张耒等十六位文人雅士齐聚。李公麟绘制的《西园雅集图》正是记录了这一盛况,图中众人或挥毫泼墨,或抚琴听松,或谈禅论道,或观画品古,各具情态。

《西园雅集》 局部之一,中间作画的就是李公麟,上图右一为苏轼,右二为黄庭坚

《西园雅集》 局部之二

李公麟虽以画闻名,却从不以艺自矜。他性格淡泊,不慕权贵,《宣和画谱》记载他“居京师十年,不游权贵门”,却常与志趣相投的文人雅士郊游访古,“坐石临水,翛然终日”。这种清高的处世态度,使他的社交圈虽不广泛,却极为纯粹。

李公麟曾叹:“奈何世人不察,徒欲供玩好耶。”世人多爱他画的精巧,却没读懂线条里的生命力。他走后,留下的不只是“宋画第一”的名头,更是一个时代的风骨与一个画者的赤诚。

参考文献:

贾佳.李公麟白描形成与宋代文人审美[J].艺术市场,2020.

彭倩.集众所善,吟咏兴情[D].湖南师范大学,2019.

杨胜宽.苏轼与李公麟交往考评[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2019.

史正浩.北宋画家李公麟的金石收藏与著述[J].艺术探索,2016.

图片 | 朱紫璇

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

(作者 文博时空)

发表评论 评论 (1 个评论)