犹记得上世纪连坛鼎盛时期,名家画作一尺难求,十分有市场,因此出现不少山寨的仿货、盗版画。

譬如此前金哥介绍过的、、、等经典大师,伪作甚至与时俱“进”,如今已然变身电子版在网络上流传。

顾炳鑫,王叔晖(上排)

胡也佛,华三川(下排)

哪怕这些伪作往往只仿得神韵四五分,却耐不住画面有九分相似且数量颇丰。

如此一来真假参半,假画卷真画,一时间还真形成了“鱼目混珠”的局面。

今天金哥为大家介绍的连环画家,同样有许多画面如出一辙的画作在网上盛传。

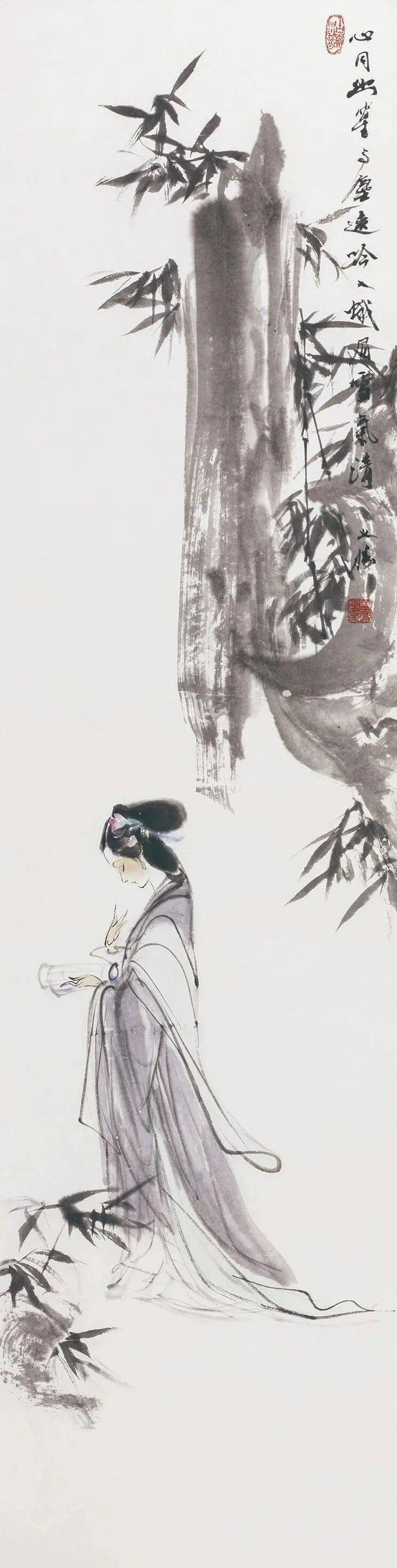

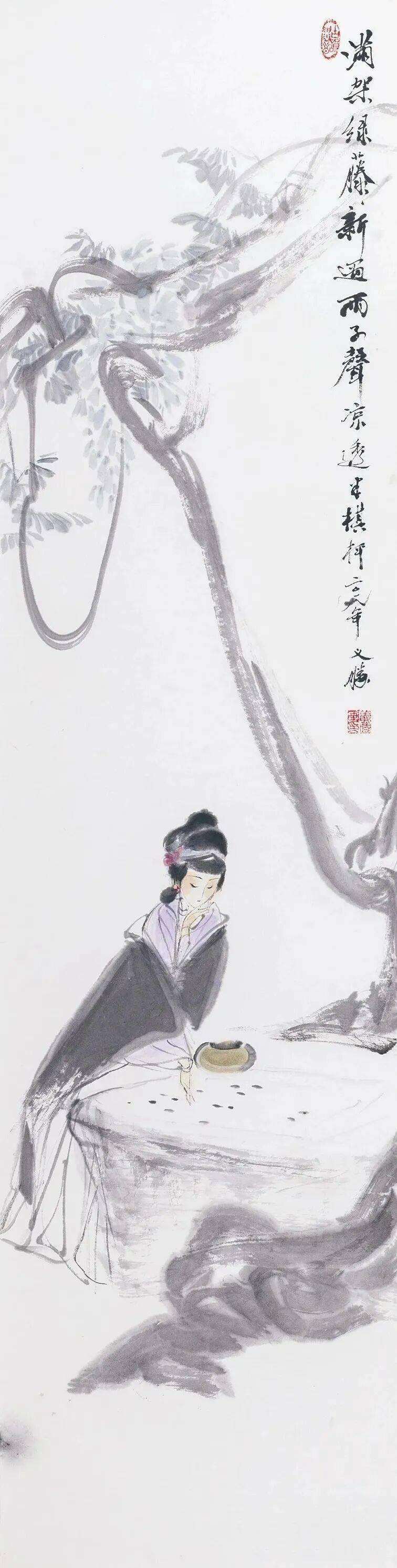

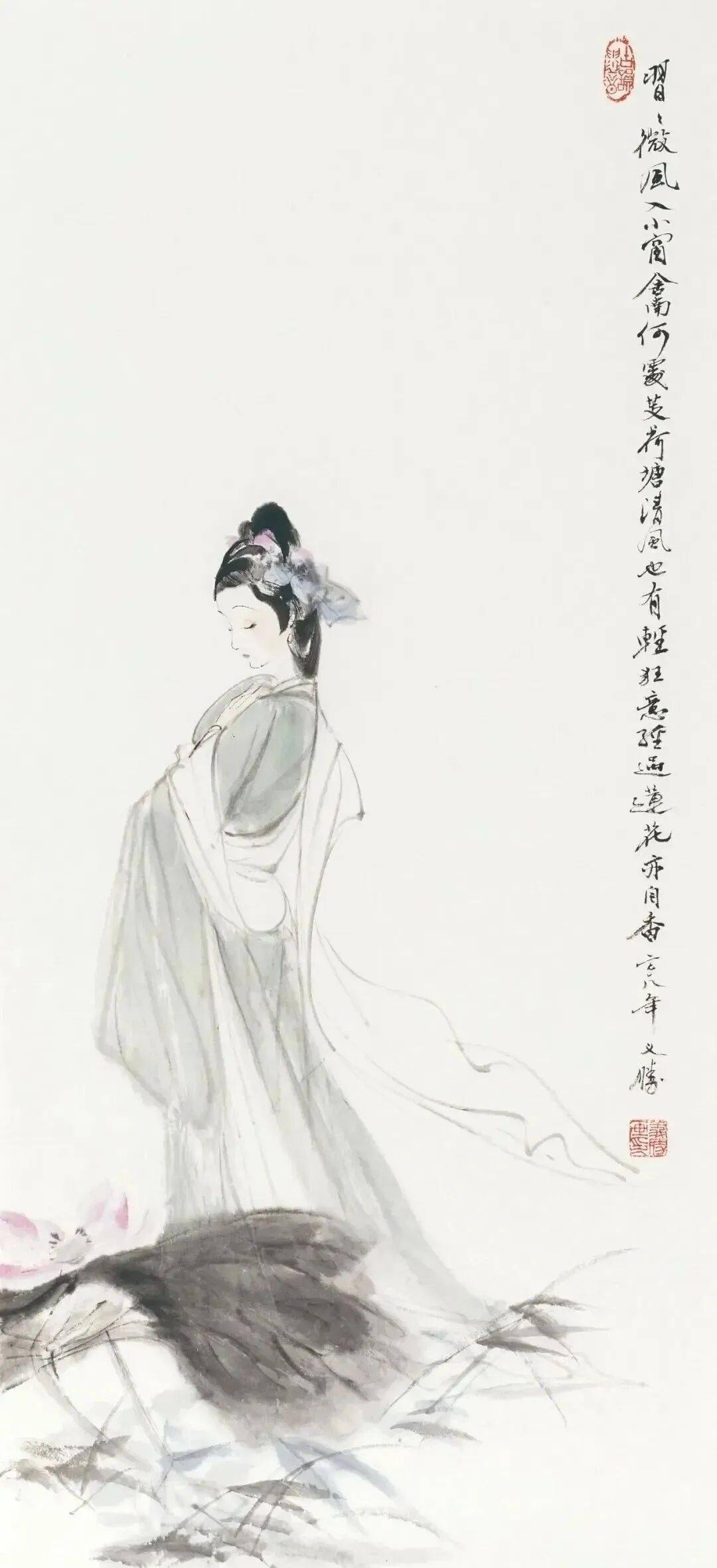

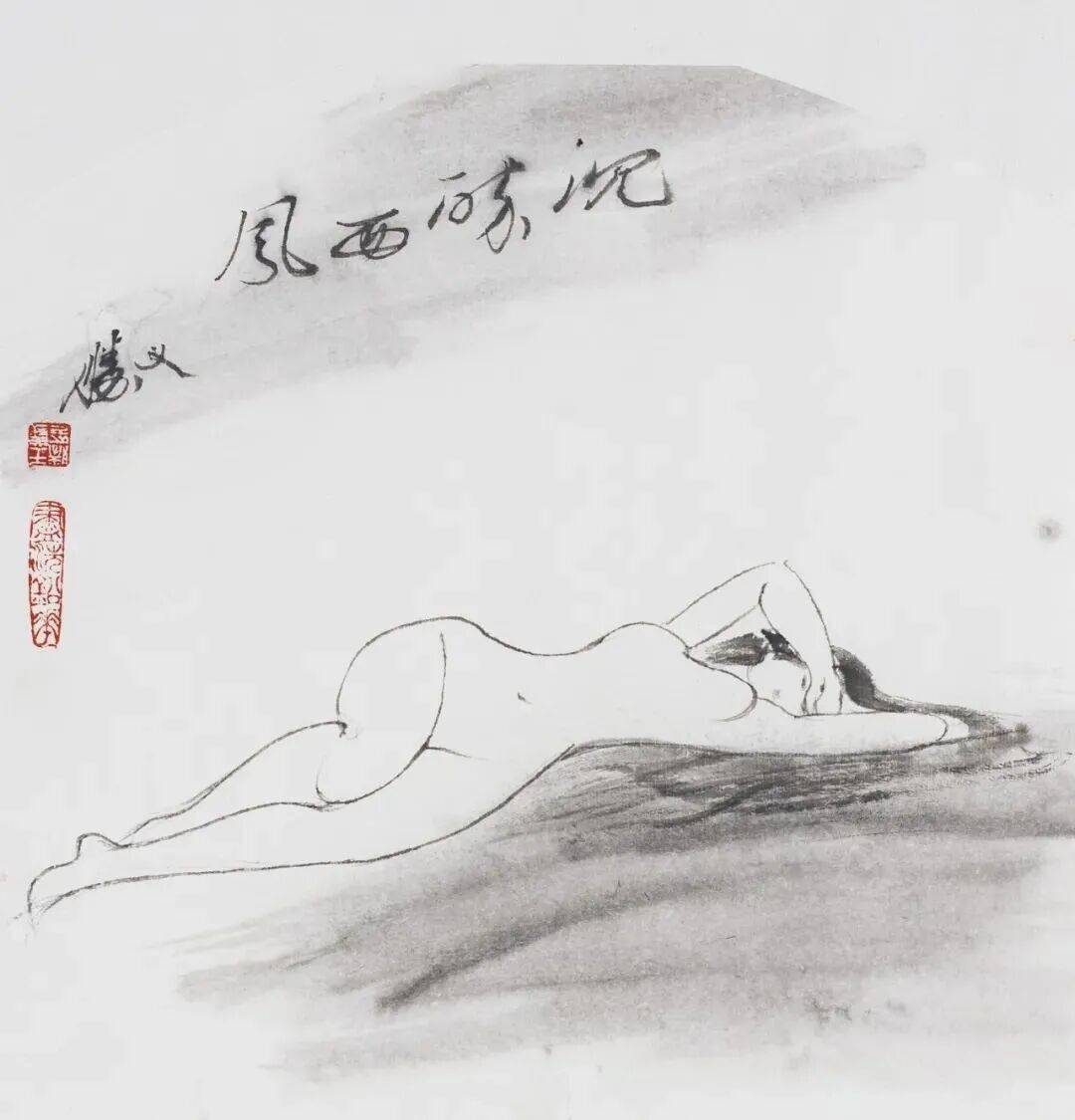

湘云眠芍

但特别的是,这些画作并非“伪作卷真迹”,而是这位画家“自己卷自己”。

他就是王义胜。

01

一位不为人知的大师?

退休后,他画美人图出名了

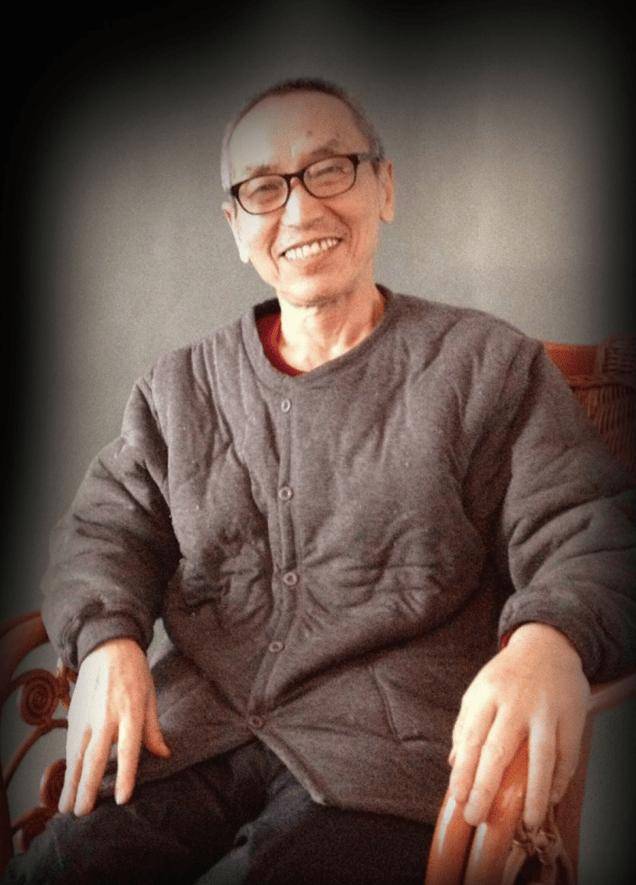

现在认得王义胜的人,大多介绍他为“前鲁迅美术学院中国画系教授,硕士生导师”(现已退休)。

可撇开工作中被任职的头衔,他还是一位极其低调的连环画家、国画家。

低调到你或许都不曾听到过这个名字。

然而你若现在去小红书一类创作分享平台搜索,便会发现,喜欢临摹王义胜画作的人,不仅限于上一辈人,还有很多当下的年轻人。

他们一如临摹戴敦邦、刘旦宅等名字耳熟能详的大师般,临摹着王义胜。

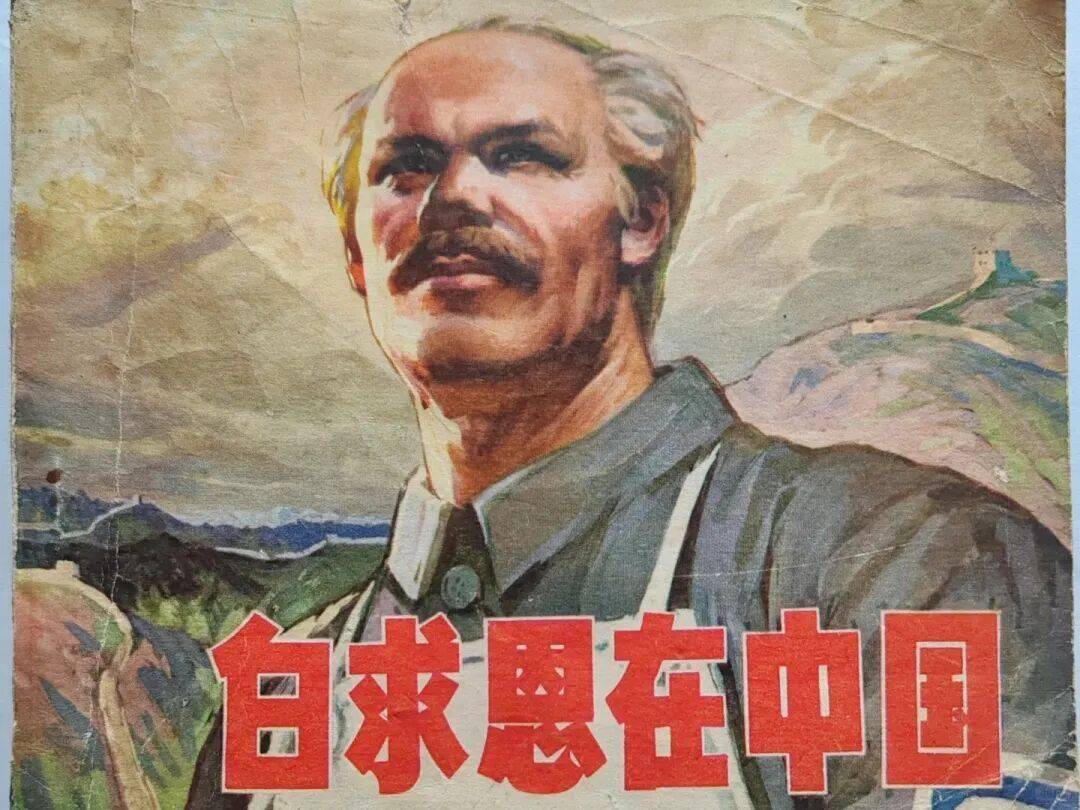

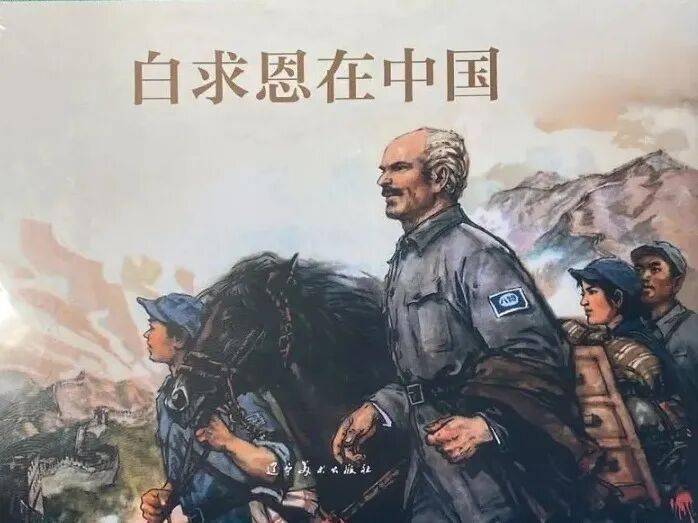

事实上,比起“王义胜”这个名字,最先进入大众视野也最为人熟知的,是他的代表作——经典连环画《白求恩在中国》。

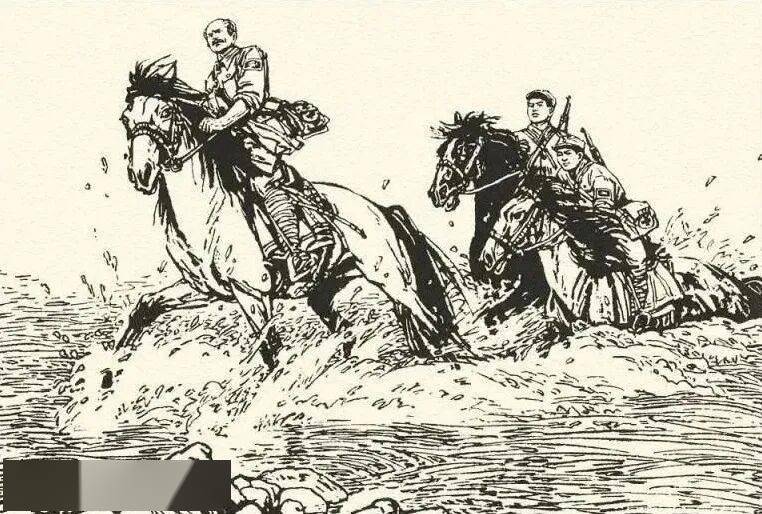

《白求恩在中国》,是1971年王义胜与许勇等另外三位画家合作完成的一部连环画。该作全程耗时两年,为当年以白求恩事迹为题材的创作中的佼佼者。

果不其然,它一问世,就于不久后的1980年,斩获了第二届全国连环画一等奖,在美术史上拥有相当高的地位。

由于十分擅长造景、画景,王义胜在当年的四人组中便主要负责补景,以及偶尔独立构图。

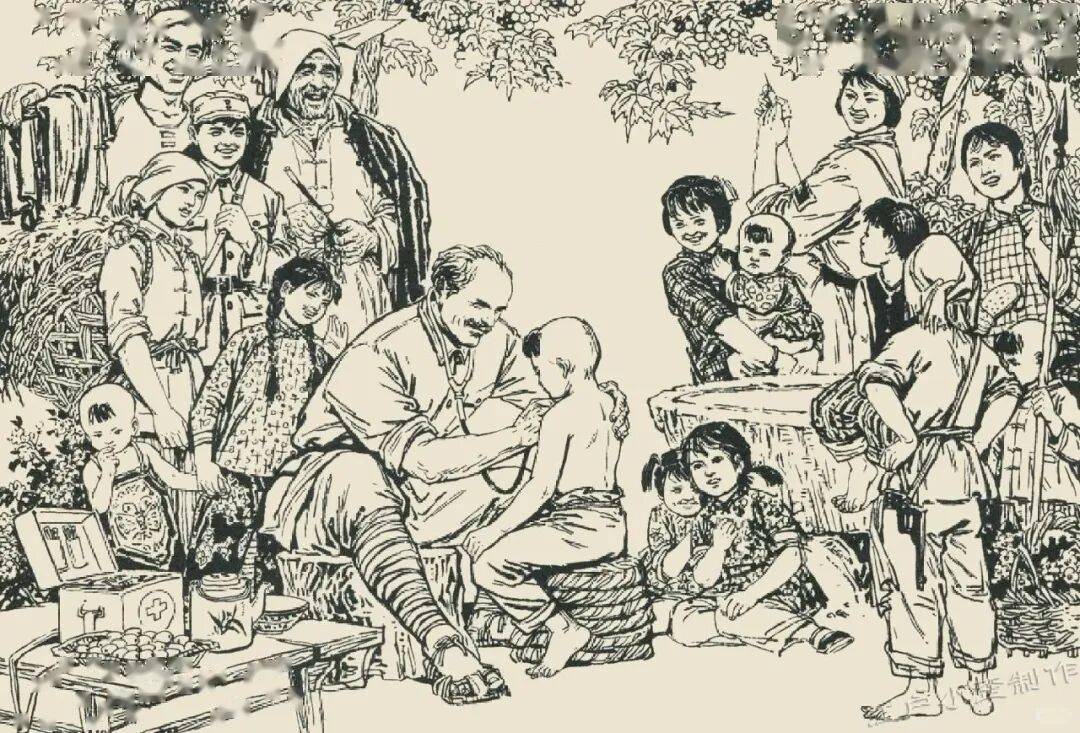

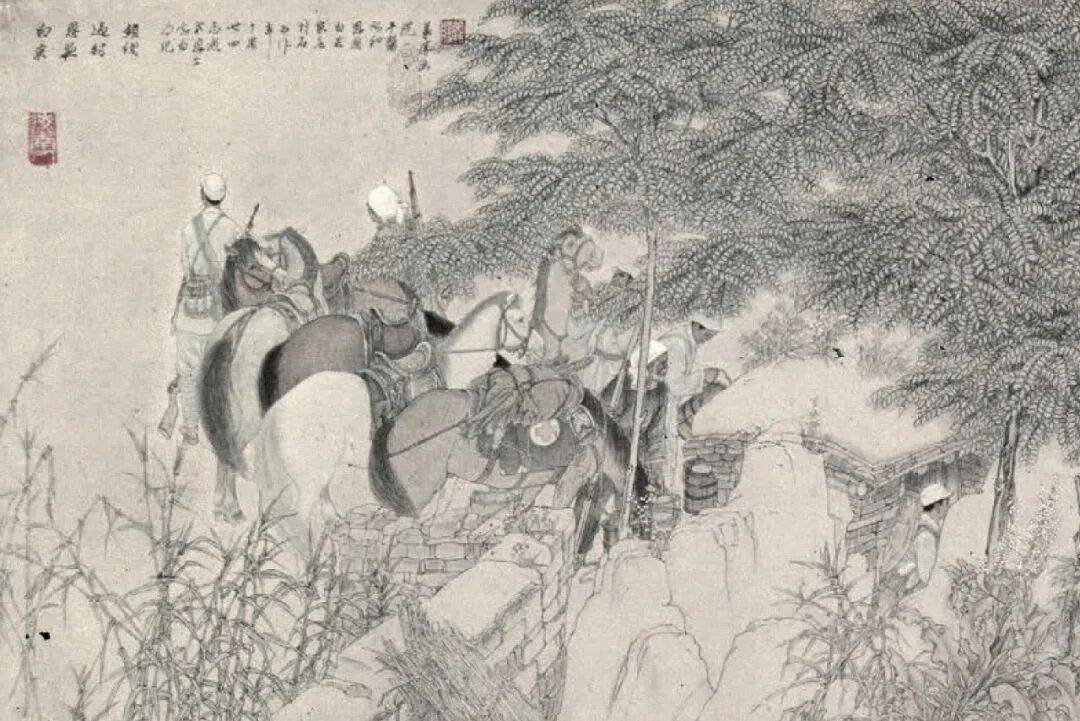

完成这部连环画后,他大概仍觉意犹未尽,没过几年,便又独立创作了绘画风格鲜明、为社会普遍认可的工笔画《白求恩夜过封锁线》。

//向右 //

这幅画当时还参加了在苏联举办的“现代中国画展览”,广受好评,连国画大师黄胄看了都赞“这么多人画白求恩,就王义胜和别人画的不一样。”

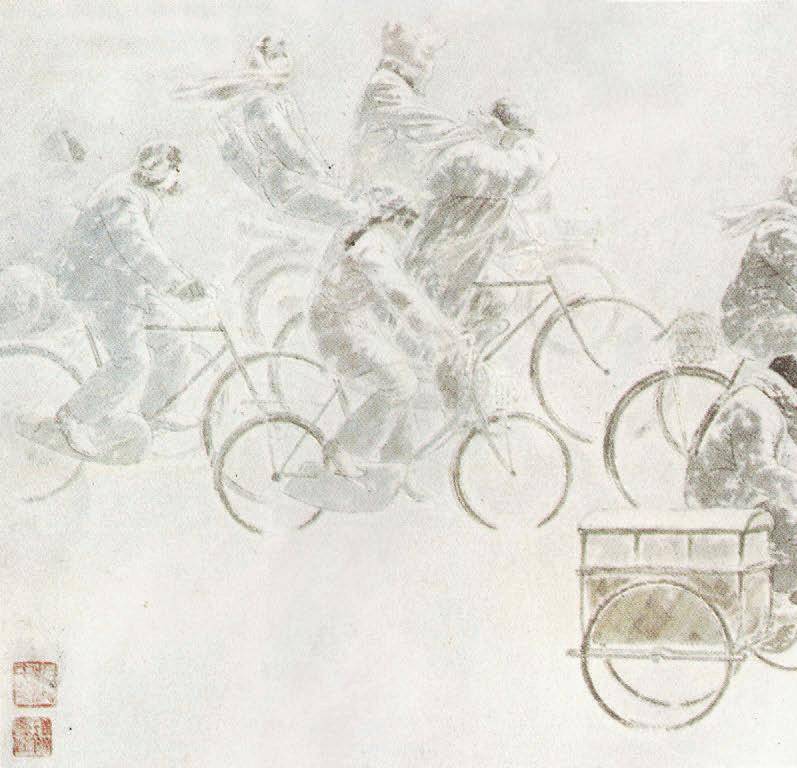

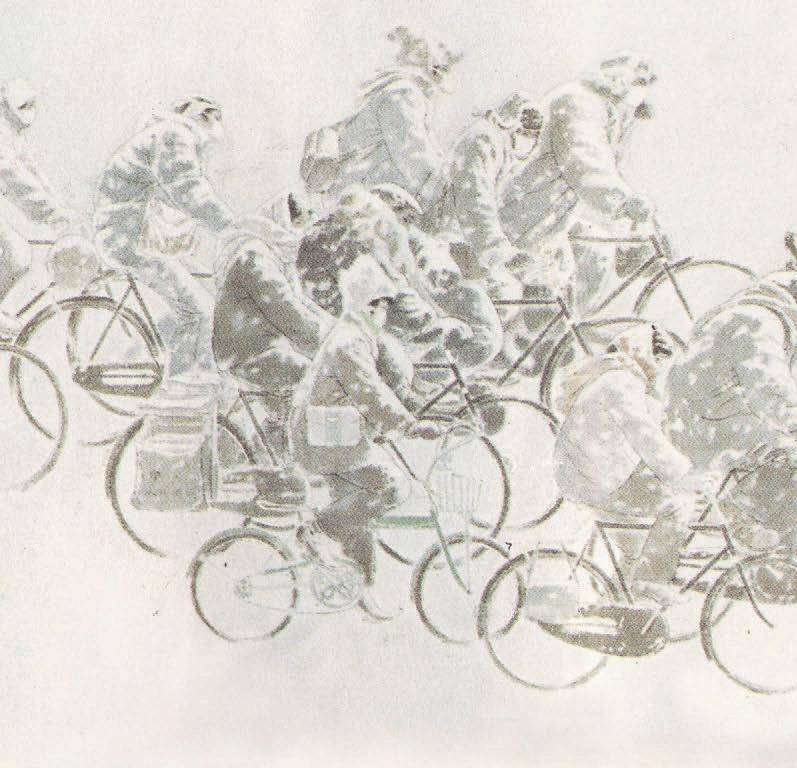

王义胜在鲁迅美术学院当了数十年教书育人的艺术园丁,他总是一边传授国画技艺,一边加深加精地钻研国画,期间陆陆续续创作了《风雪行》《春雨初晴》《暗香浮动》等工笔画作品。

//向右 //

《风雪行》

直到,2009年他自鲁美正式退休。于68岁极近古稀之际,登上了艺术生涯的第二次高峰。

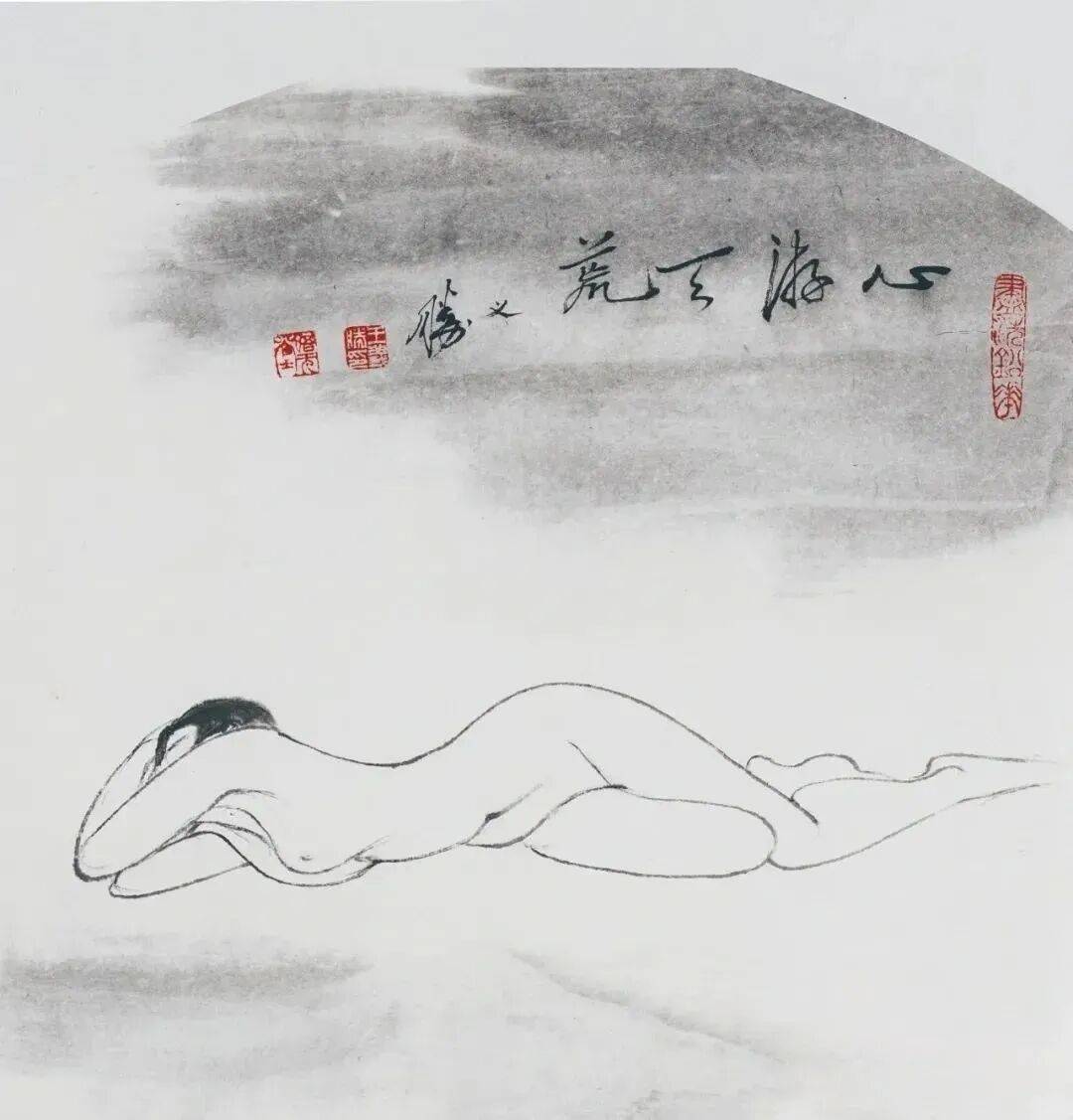

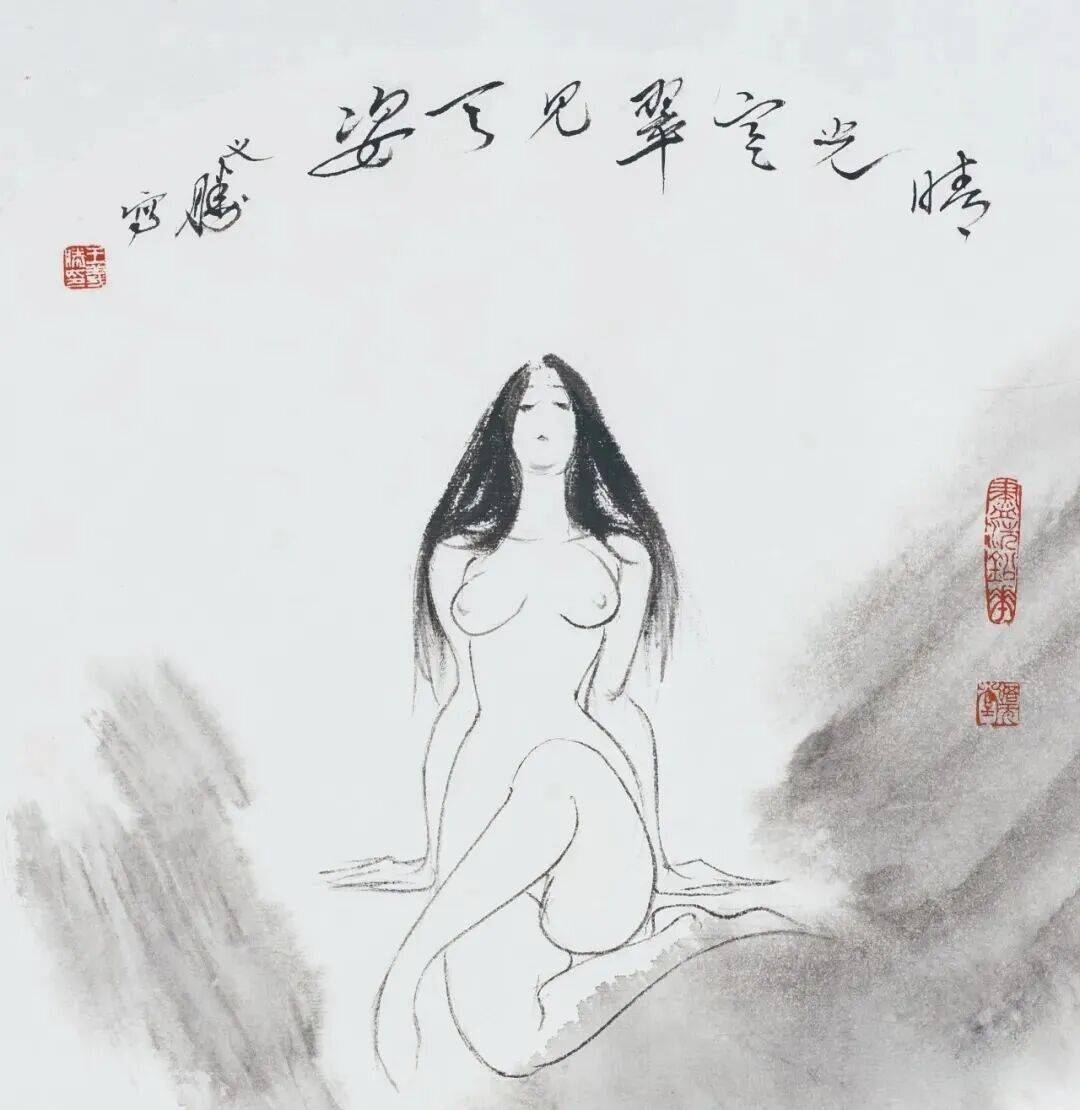

许多画了一辈子连环画、工笔画的大师,步入中晚年或是退休之后,大多选择寄情山水;可王义胜却一反此道——

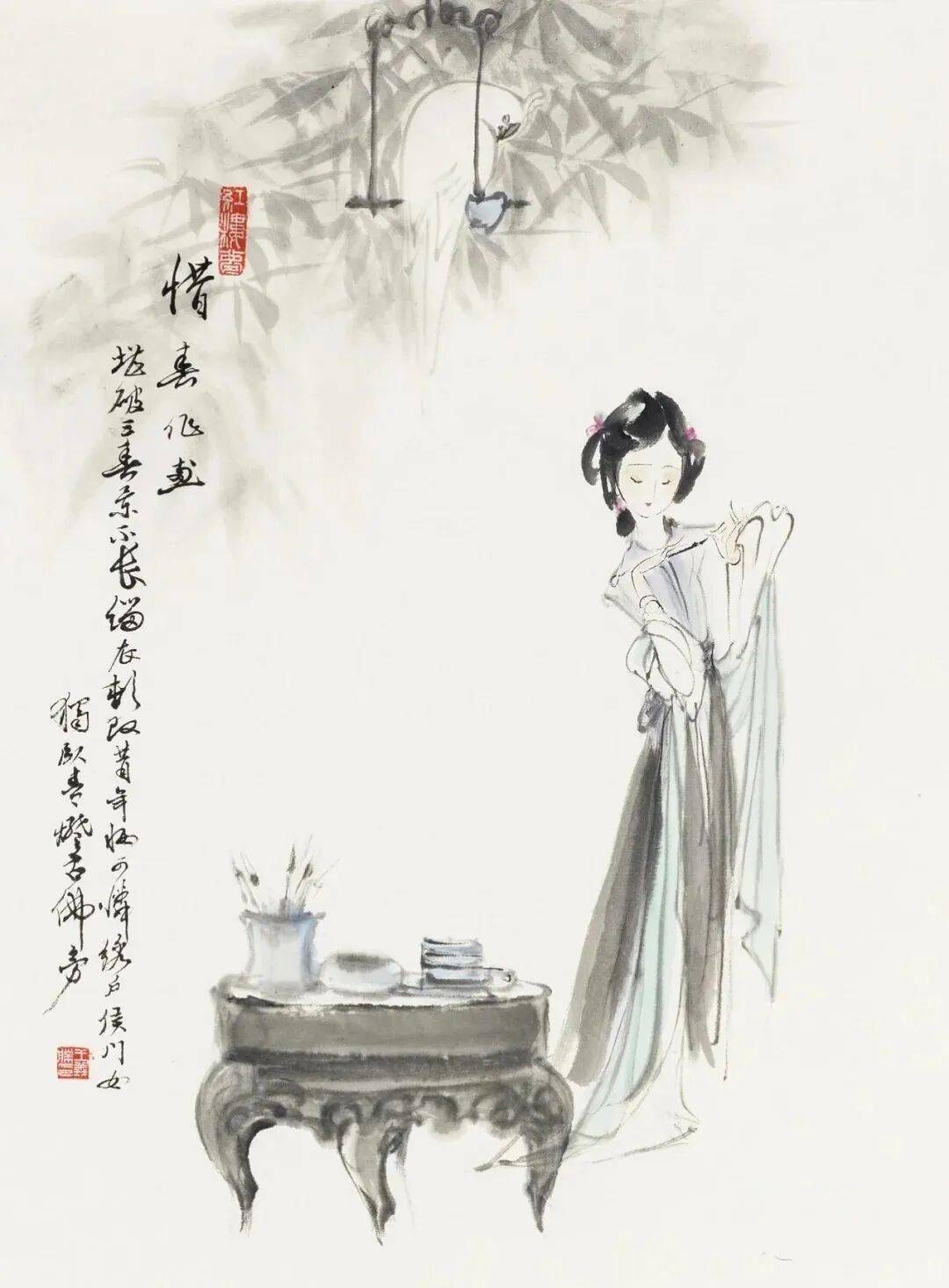

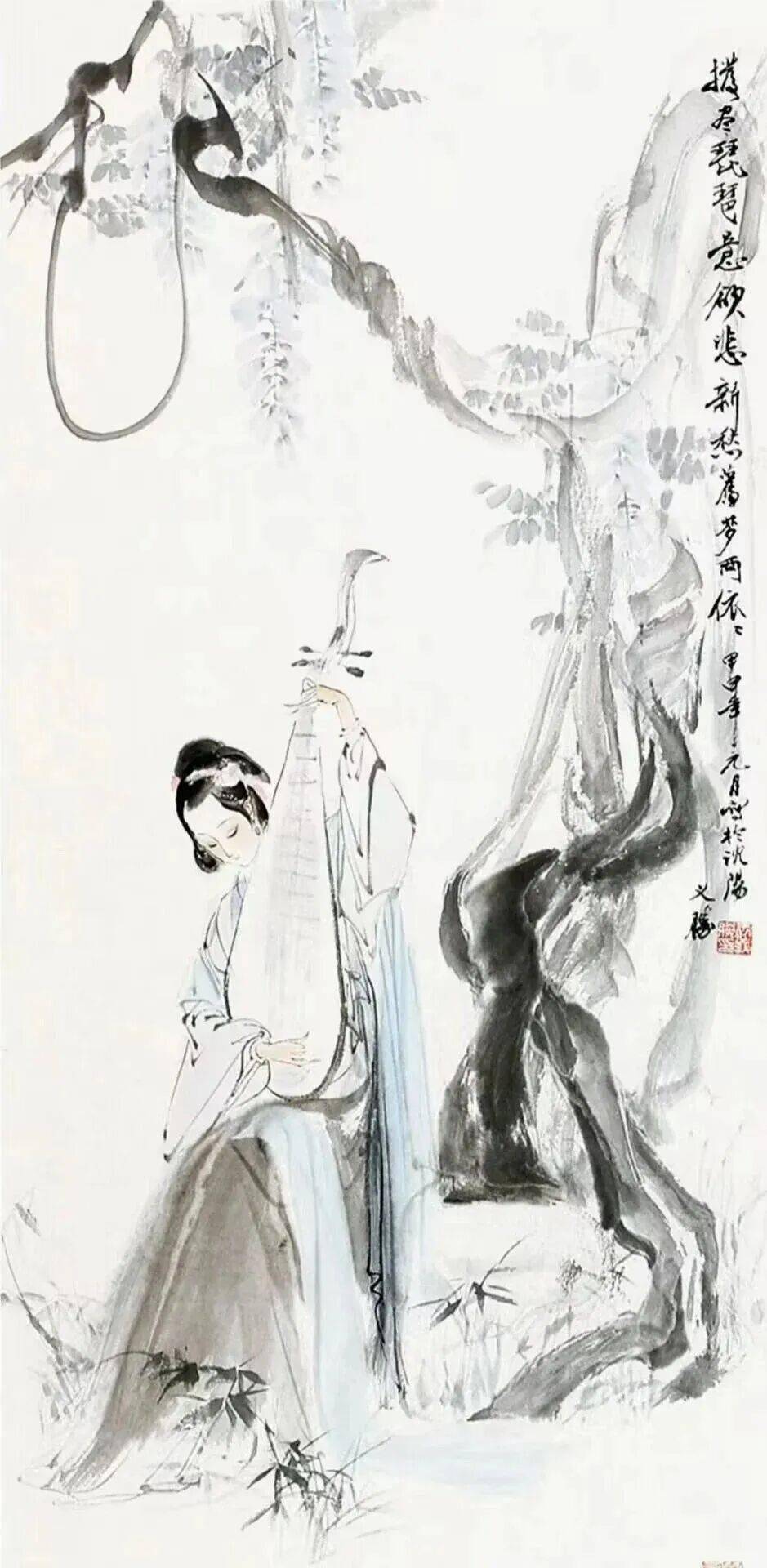

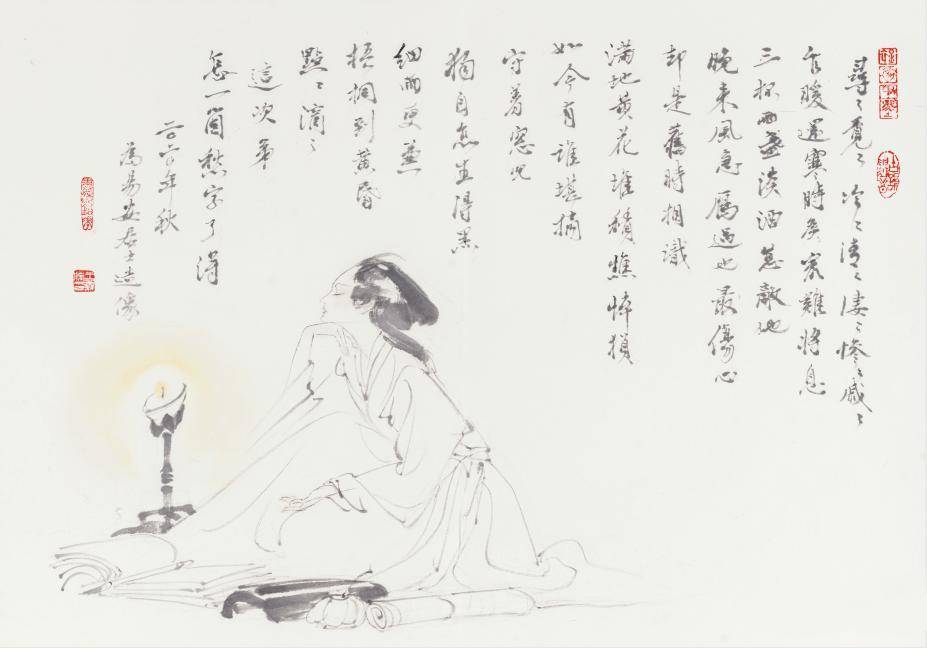

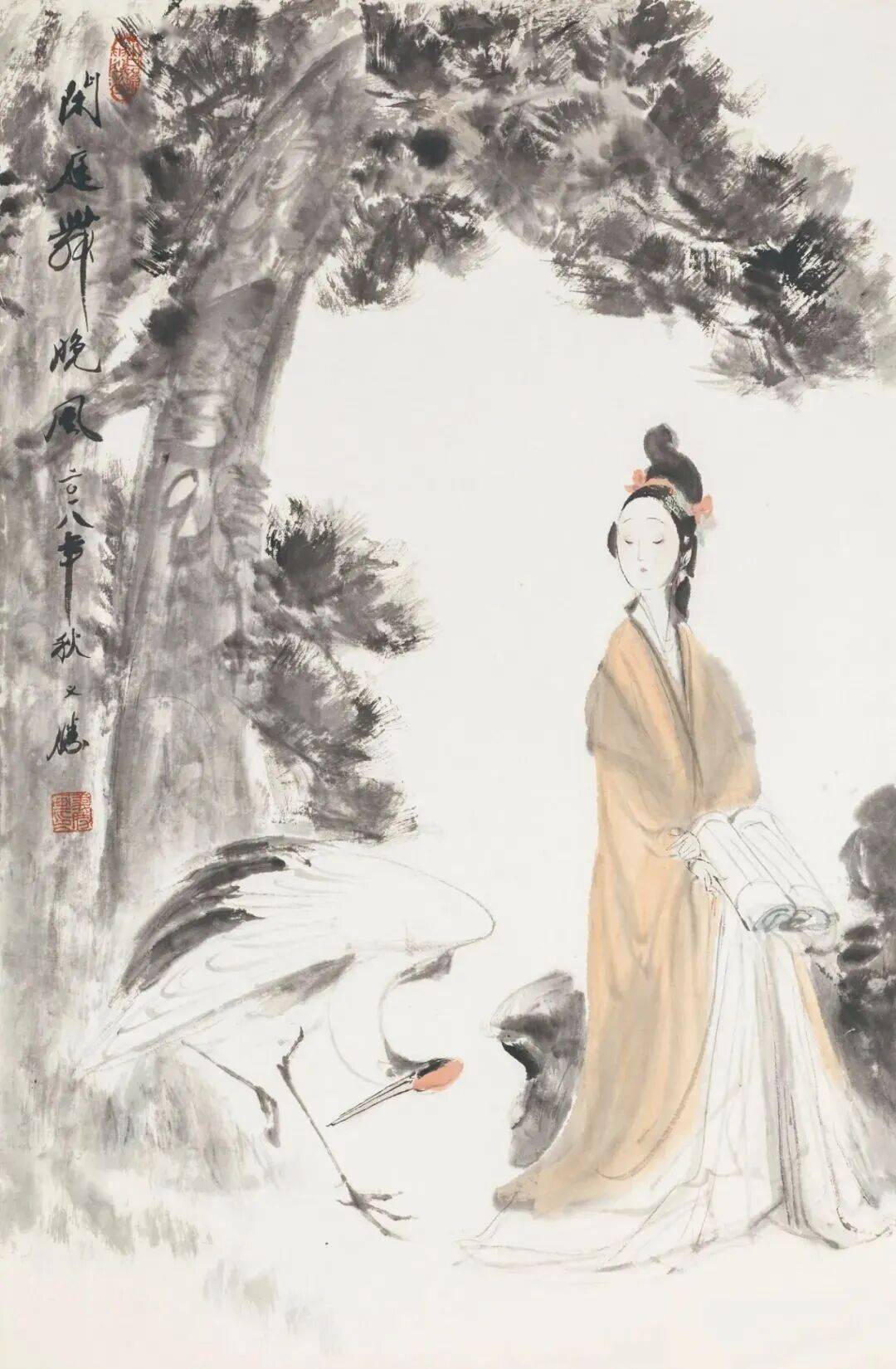

他聚焦起从前几乎未曾接触过的中国仕女图。

王义胜的仕女图,也像他画白求恩般,力求“和别人画的不一样”。

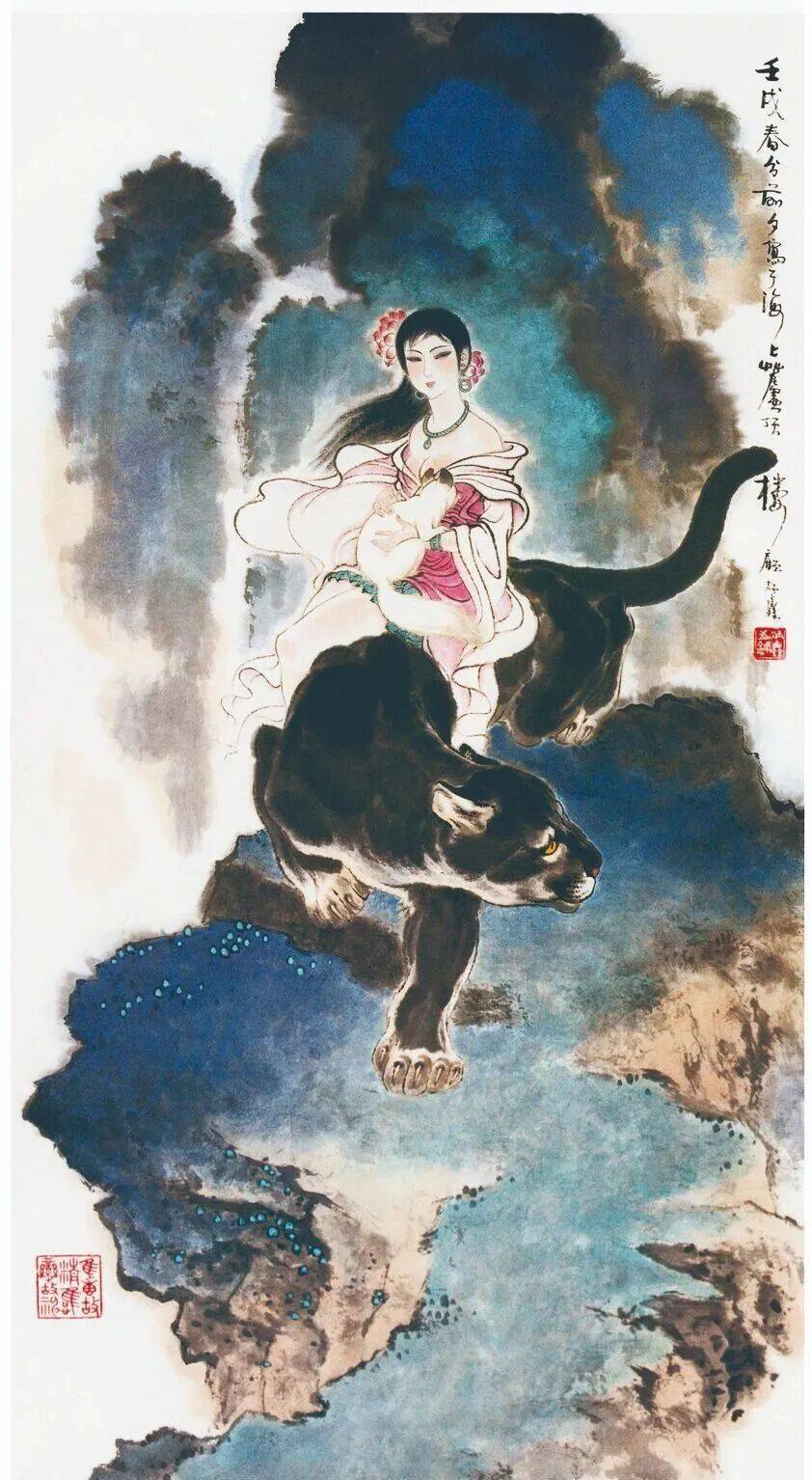

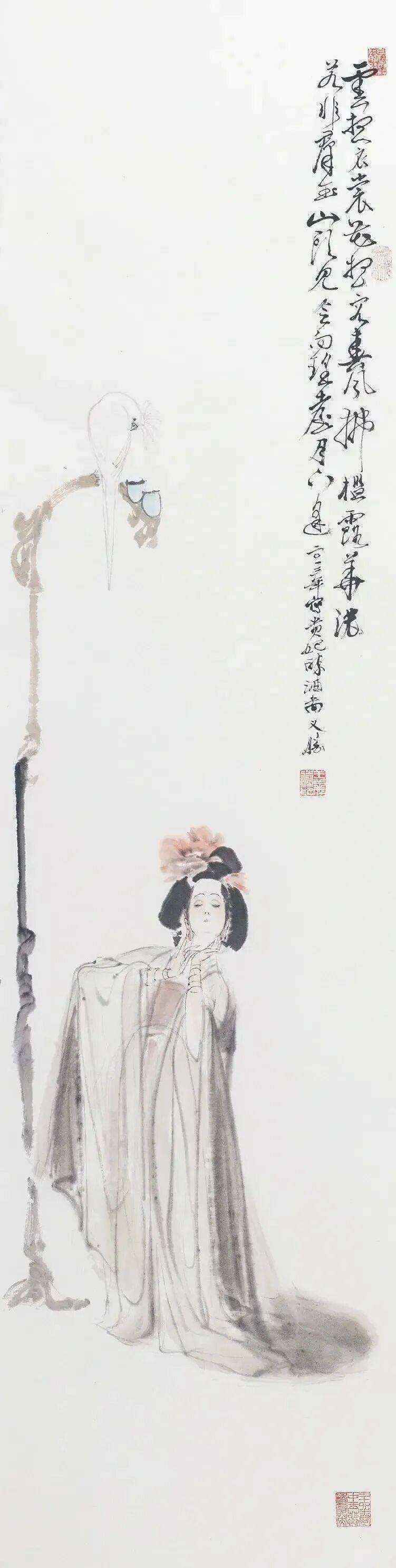

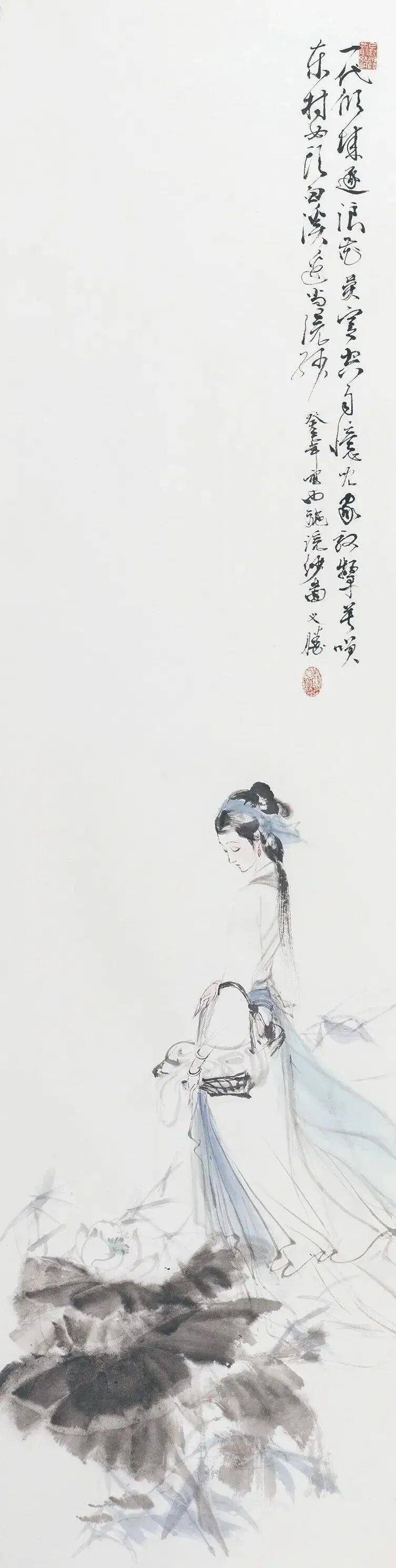

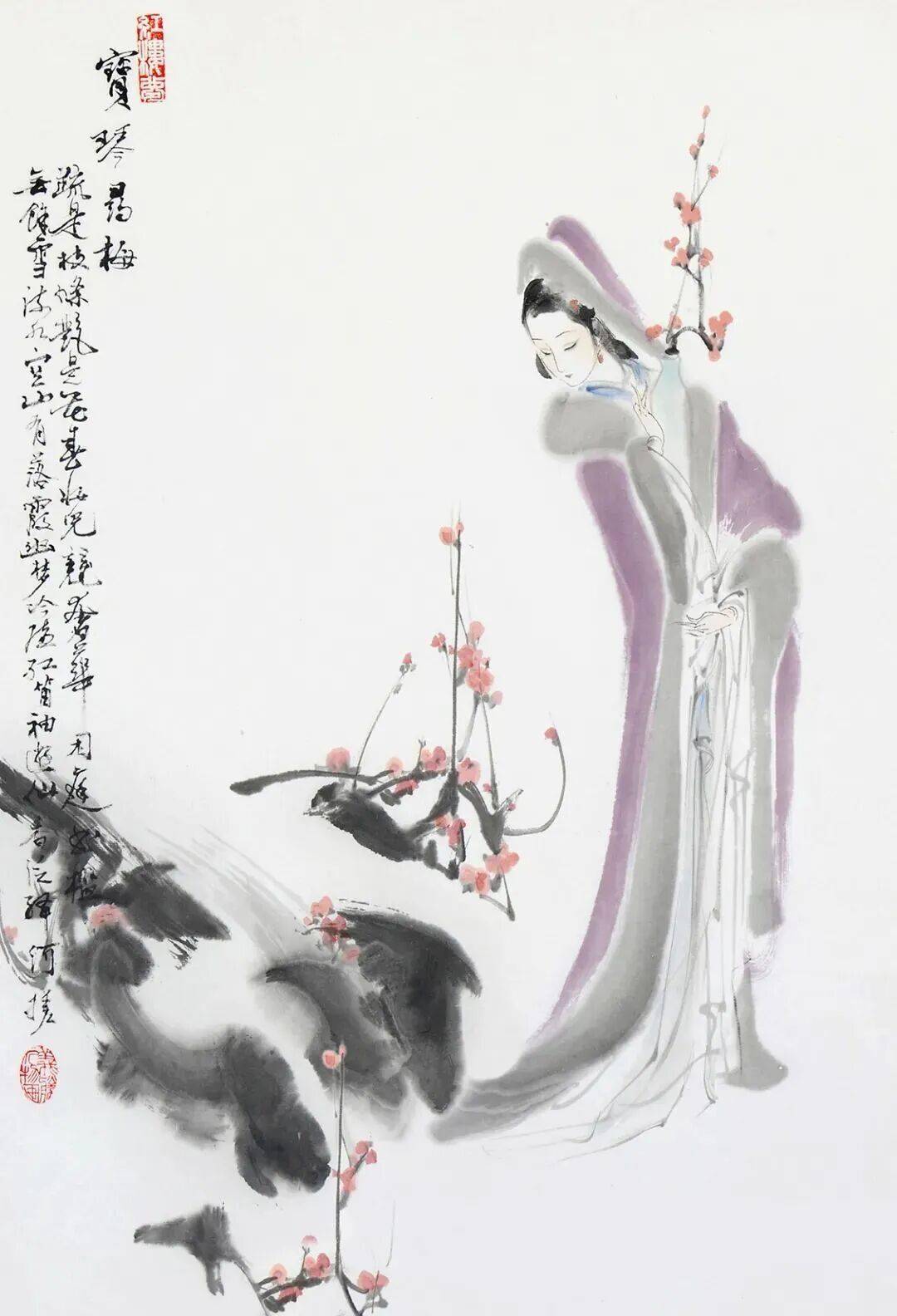

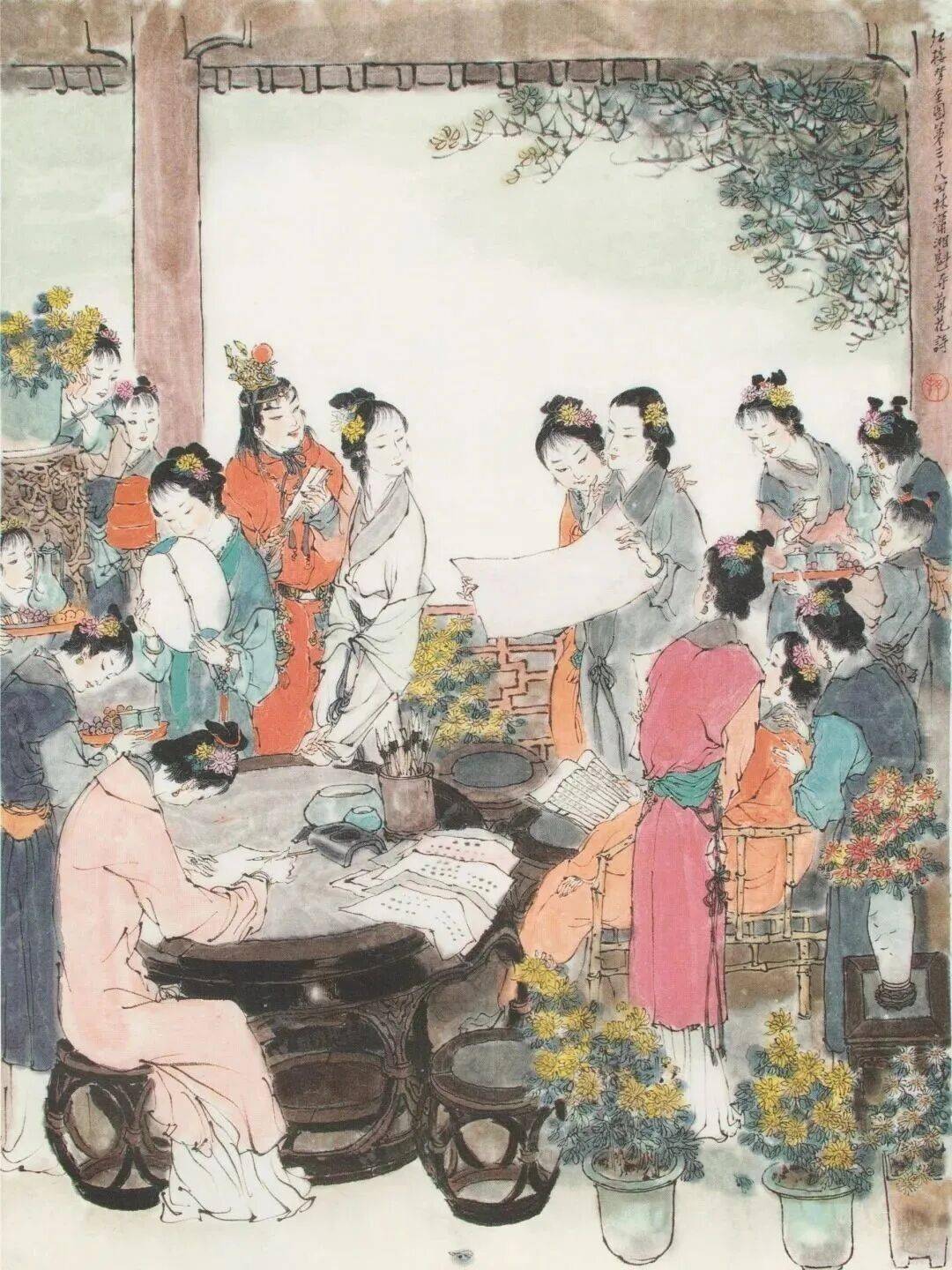

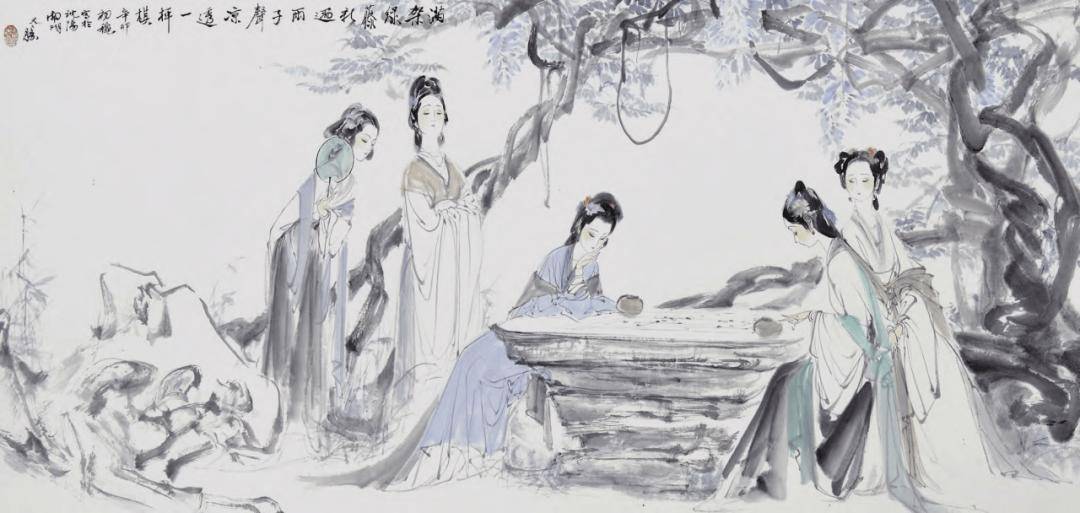

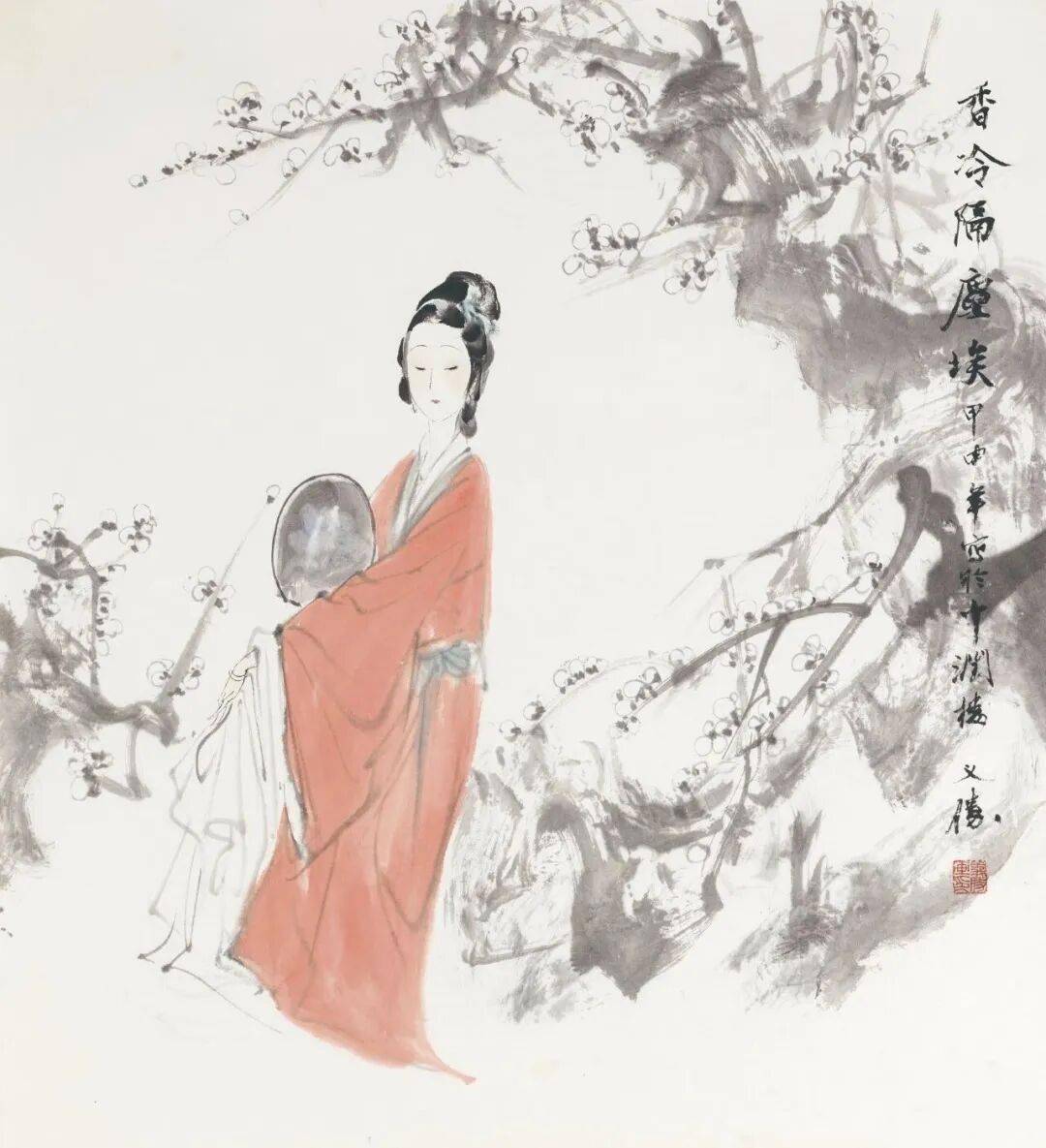

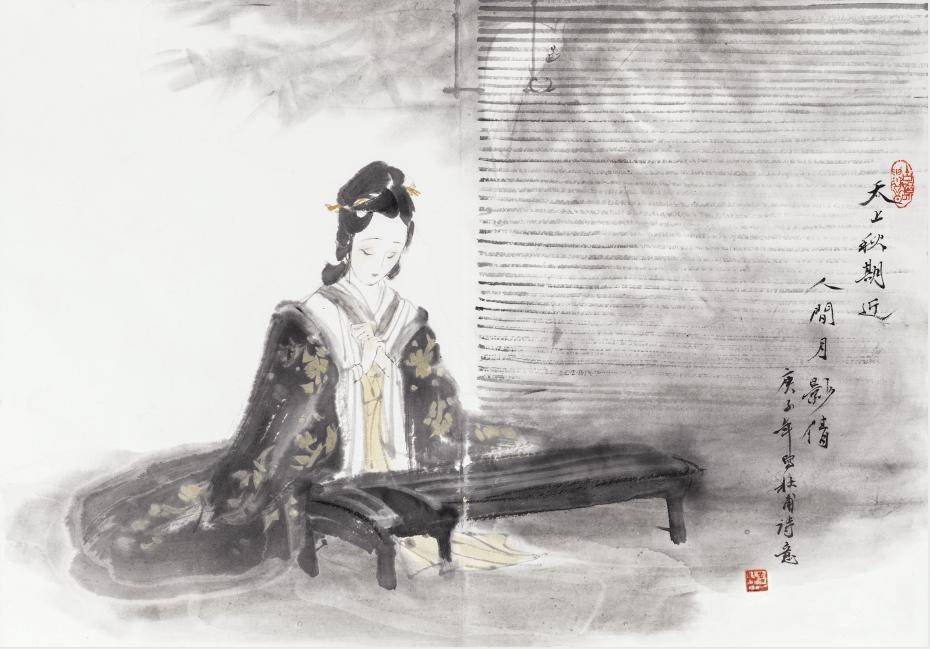

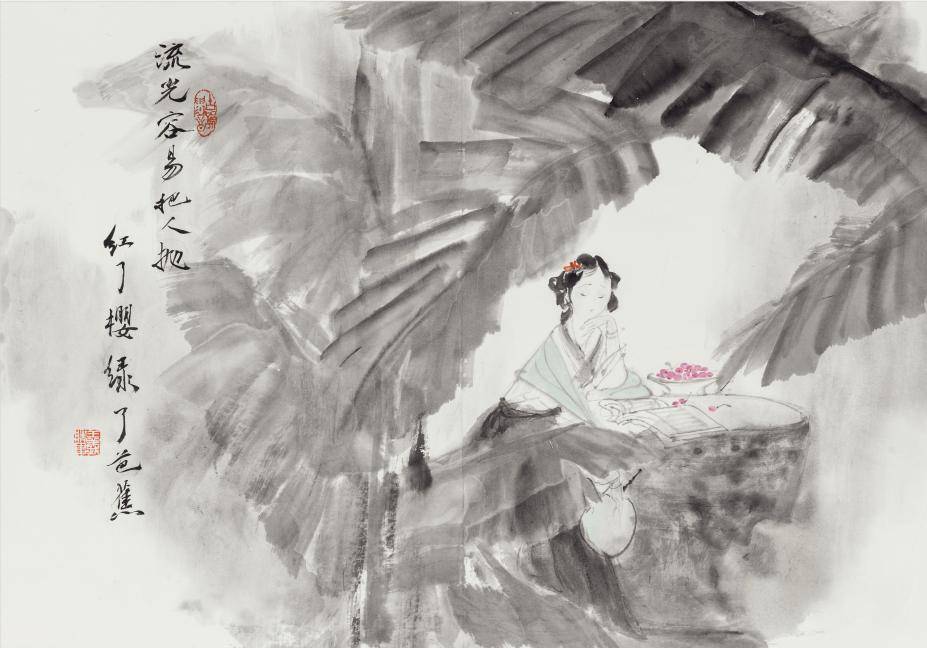

他最具代表性的作品,是他为《红楼梦》创作的《金陵十二钗》系列。

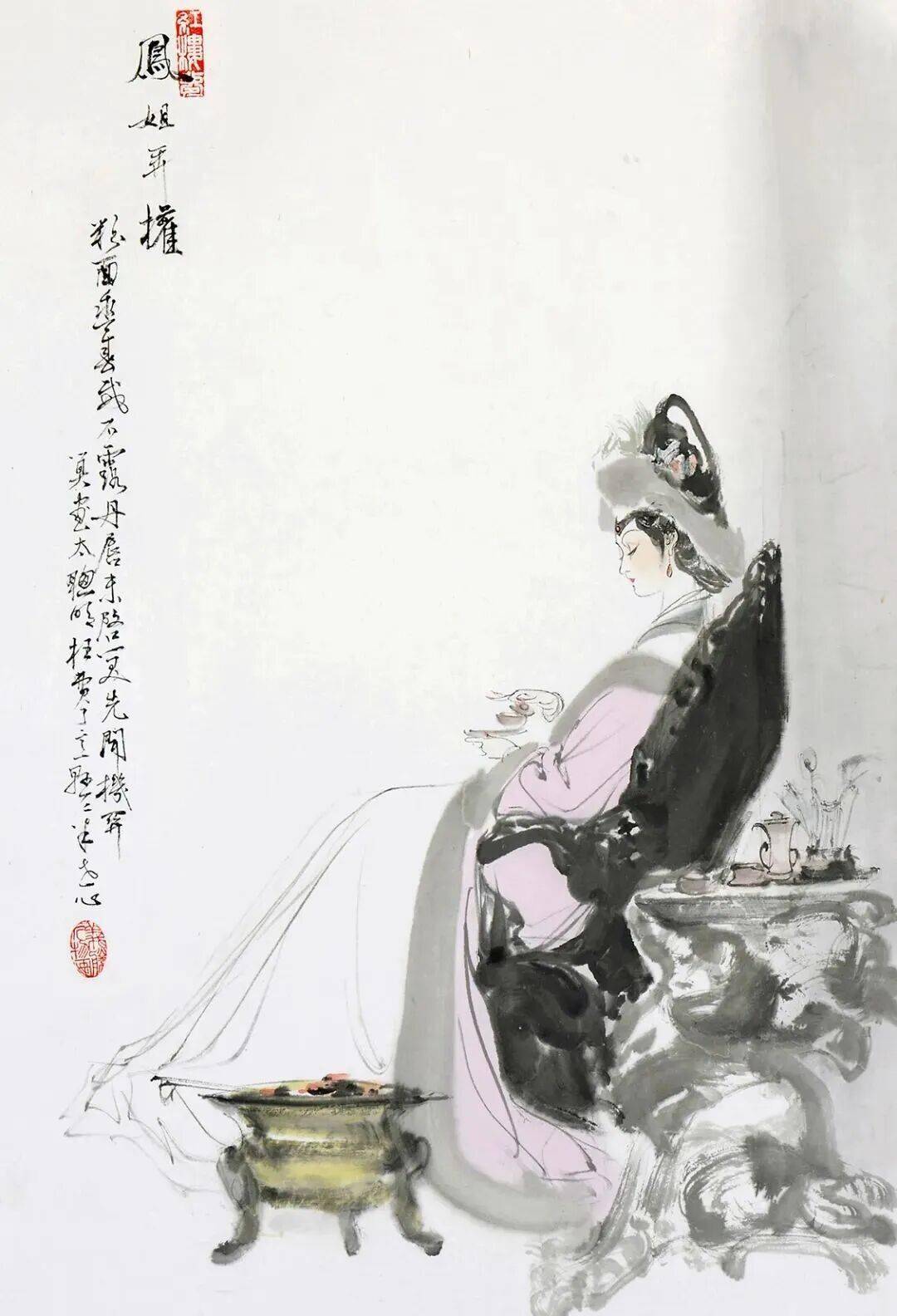

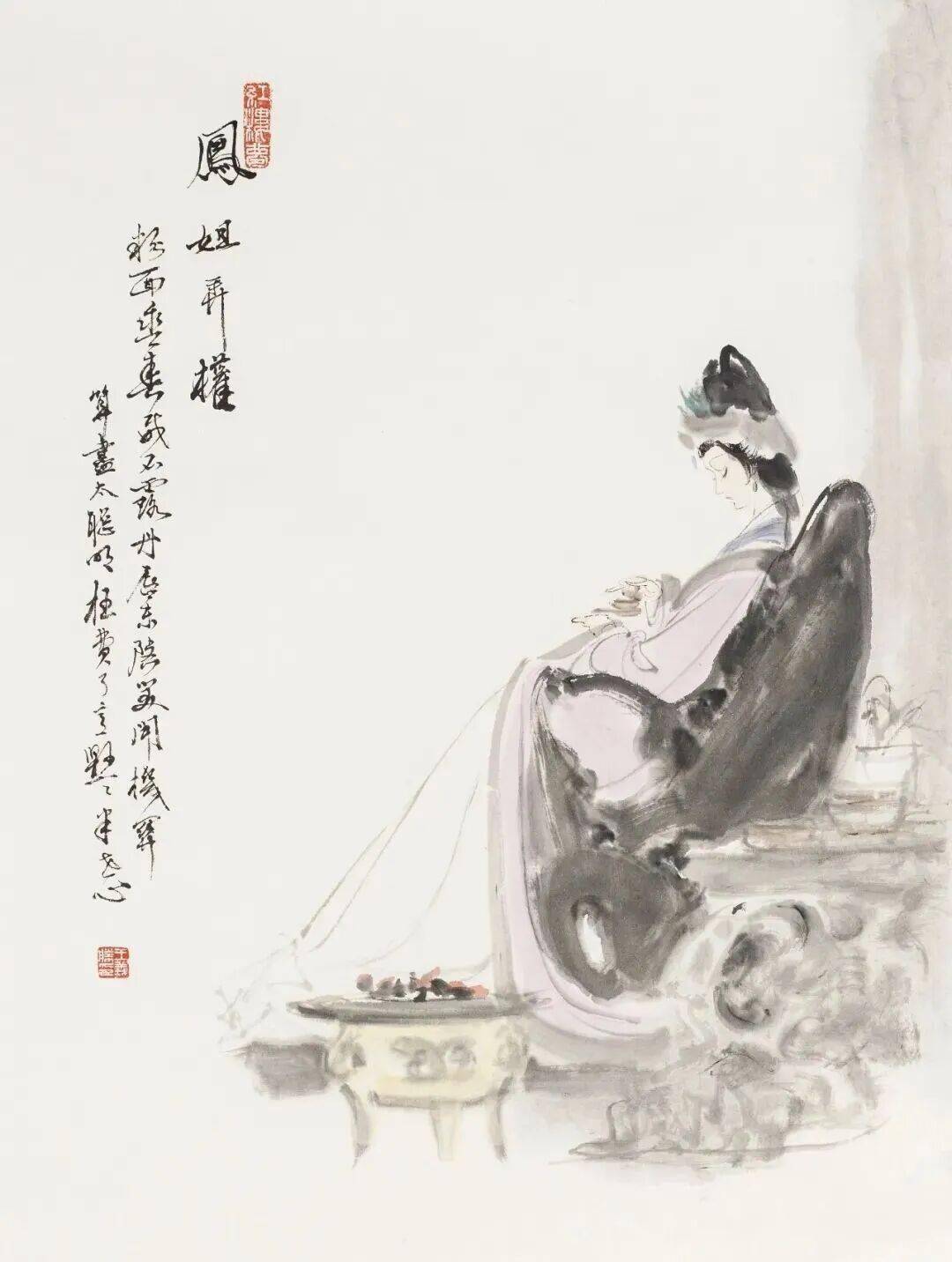

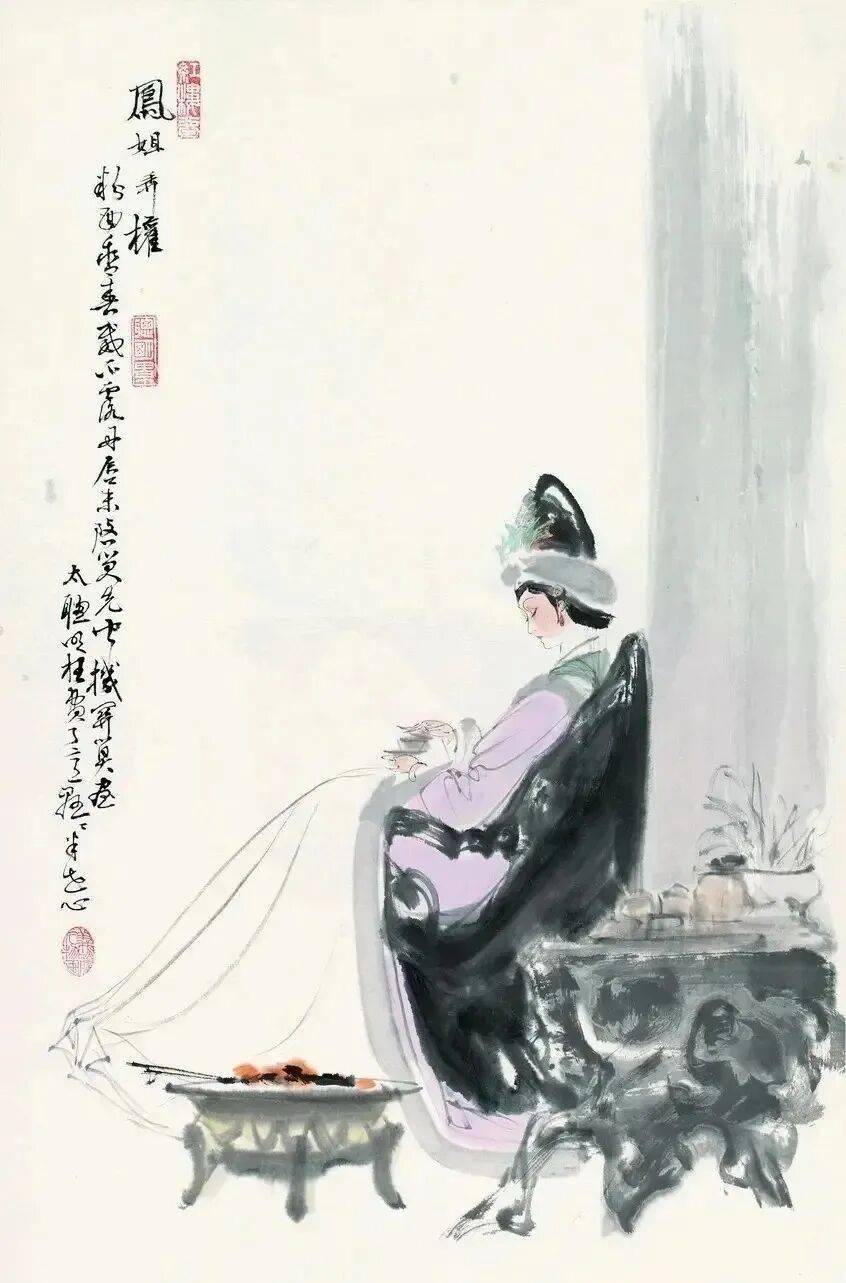

凤姐弄权

黛玉葬花

如果说,的“十二钗”色彩华丽,面容艳丽,着重展示这些女子不同凡俗的一面,人人都如同艳压的水墨牡丹;

戴敦邦 《红楼梦》节选

的“十二钗”形貌昳丽,姿容端丽,表现的是这些女子饱满健康的青春气,像浩态狂香的芍药;

刘旦宅 《红楼梦》节选

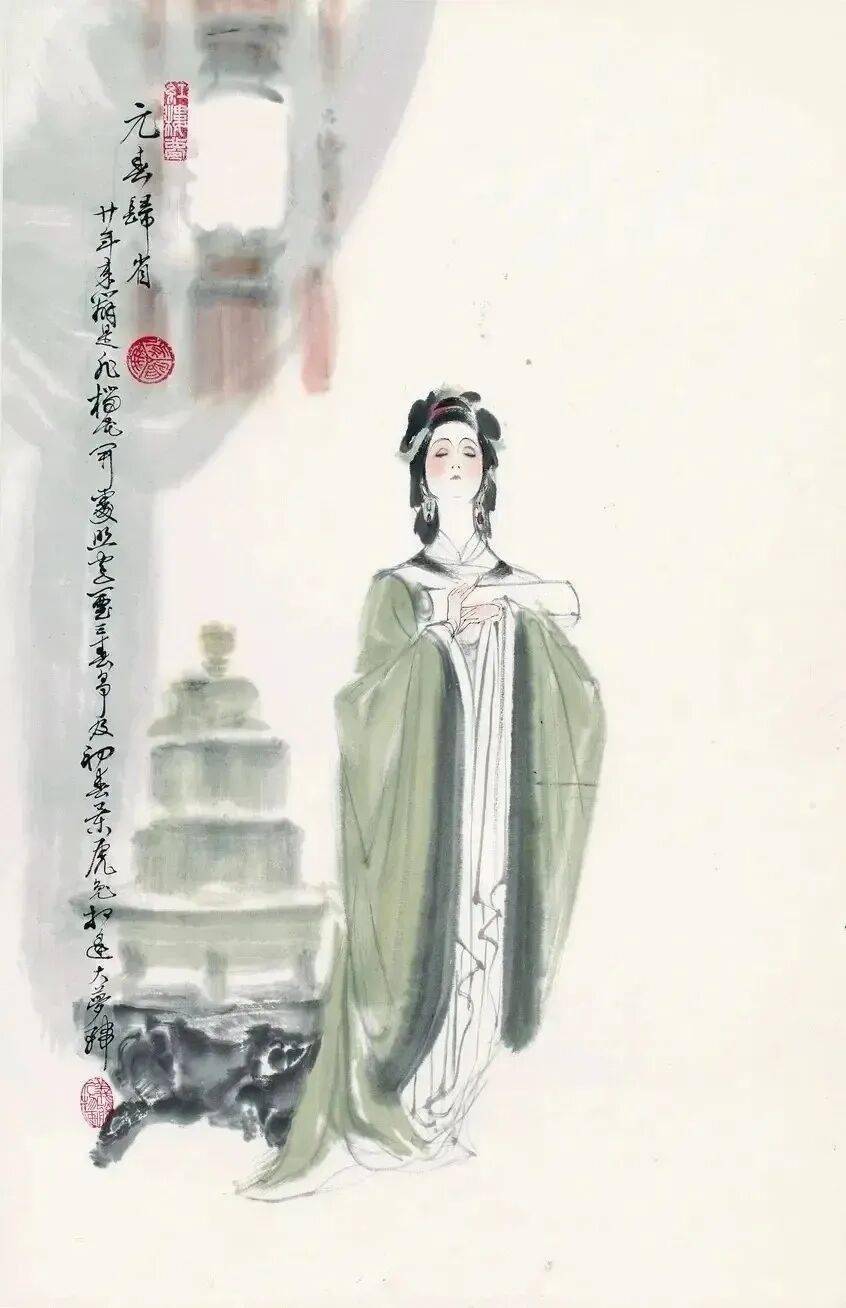

那么,王义胜的“十二钗”则以水墨为主导,淡彩相辅,着重“神似也形似”的小写意,突出人物轻盈纤巧的一面。

元春归省

可卿春困

确然,王义胜画中的仕女们淡雅、清瘦,恰似一枝清渠溪客。

可以说,他笔下的十二钗,就是妥妥的“淡人”。

(*淡人:网络用语,指性格平和,情感内敛,情绪波动不大,遇事淡定不惊慌,具备一定钝感力的人群。)

宝琴折梅

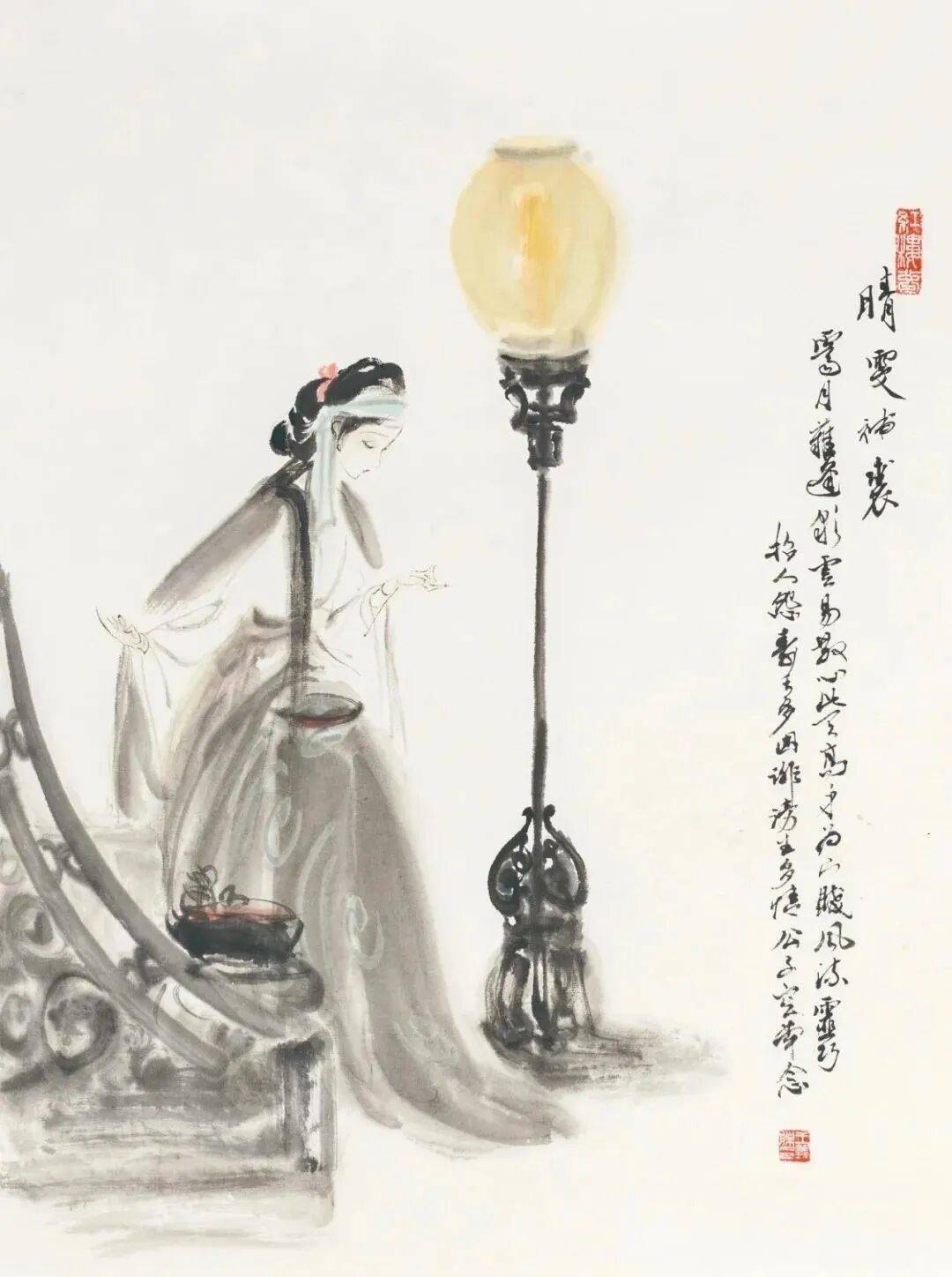

晴雯补裘

王义胜的仕女图还有一个特点:他从不为仕女点睛。

他创作仕女图,追求清新隽永、质朴出尘的美学气韵,要有含蓄的古意又应区别于古人。

这不但在以豪放硬朗著称的东北风情里显得尤为珍贵,在一贯朱门绣户的《红楼》刻画中也显得尤为特别。

妙玉奉茶(左)

宝钗扑蝶(右)

著名红学家、国学大师冯其庸就为他的《金陵十二钗》站台,题跋:

“以写意仕女人物驰名艺坛,其所做红楼十二钗,尤能得其神韵。素为艺林宝重,倾以其妙绘。”

辽海学者初国卿在看过他这组《红楼梦》人物画后,评价他为“继刘旦宅、戴敦邦之后红楼人物画最好的画家之一”。

李纨读书

02

一支笔都得借的小孩

一举考上重点艺校

开头我提到,王义胜是一位“自己卷自己”的画家。

这话怎么说呢?要知道,出生于1941年的王义胜,2021年便已过了自己80岁寿诞,明年就又到了85整岁。

但这一辈的名家大师,创作作风向来不与年龄大小相关。

王义胜哪怕已然耄耋之年,却对自己的画作严加审视,常觉不满意。同样的画面总要重画个三四五六遍。

“惜春作画”、“凤姐弄权”、“宝钗扑蝶”、“黛玉葬花”

王义胜多版本中的两版对比

王义胜其它仕女图系列

多版本中的两版对比

别说为他出版画集的主编都是又佩服又头疼的,哪怕是造赝品高手,被他这么翻来覆去地“搅和”,估计也不知道对哪个版本下手才好。

其实,拥有这种钉钉子精神的画家王义胜,也是从摸爬滚打辛苦自学经历中磨出来的。

他的成长之地在辽南盖州花园坨阎峪村,那是一个很小的山沟。祖祖辈辈都是农民,生活有些艰辛,但也不至于家徒四壁——至少家中四壁上有煤油灯留下的烟灰。

王义胜退休后闲时练笔

据王义胜早些年采访时透露,他小时候画画用不起也不敢用笔,每天放学后他都是用家中墙壁里的煤油灯烟灰,对着每家每户门口的为人挂像摹画。

“他们都觉得我画得特别像。”

值得一提的是这种“循环利用”的作风,王义胜甚至保持到了很多年以后,那时早就是桃李天下的国画教授、硕士生导师,依然会因为不舍得浪费一张绢,而洗掉废稿,在同一张上重新作画。

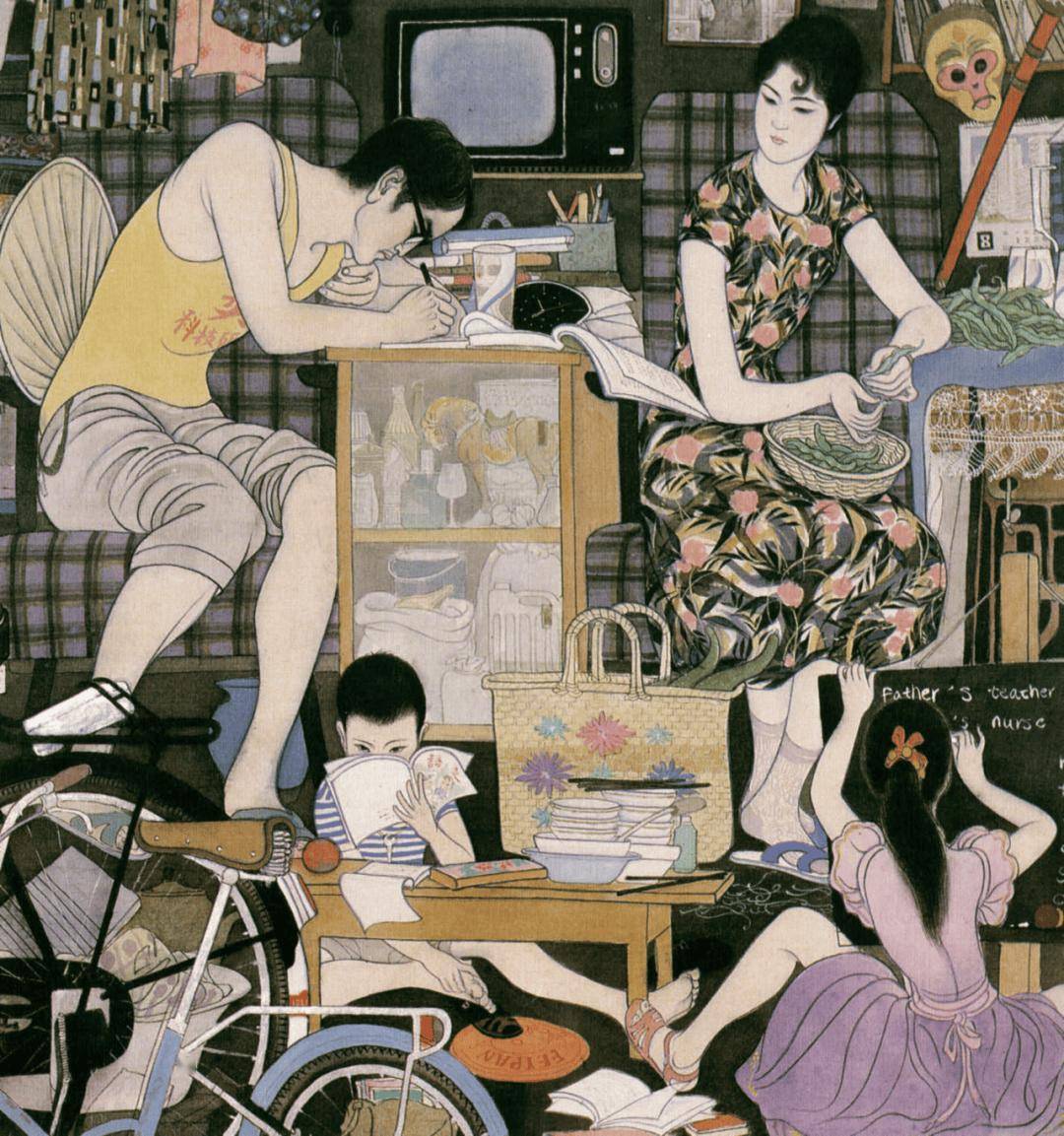

《斗室铭》

当然,用不起画笔的又何止那年不到10岁的王义胜。

可以说,此后直到初中去应考鲁美附中时,王义胜都从未拥有过自己的一支笔——考试的那支绘画铅笔还是和同学借的。

王义胜始终记得那年夏天,通往学艺之路的点滴细节。

他去沈阳考试所需的火车票和路费,是父亲东拼西凑的皱皱巴巴的零钱;从沈阳火车站到考点的路,是他一米一米徒步走过去的;他攥着唯一一只绘画铅笔考试时,不经意瞥见坐在自己身旁的考生,带了拳头那么粗一大捆各式各样的绘画铅笔......

这些时刻,总是在提醒他与别人起点上的差距。

但也是在这个夏天,王义胜一试而中,成功考入了鲁迅美术学院附中(属省重点)。

入学以后,王义胜靠着一年10块钱的奖学金过日子。

捉襟见肘的生活需要精打细算。于是留意、观察身边的细节,早已潜移默化地成了一种刻在骨子里的习惯。

可见王义胜早期贴近生活、反映现实的绘画风格,大约自此始。

03

“废画三千”:

他说选不出一张好的

鲁美附中修完课,王义胜又进入了本校——位列八大美院之一的鲁迅美术学院中国画系就读。

毕业后,他应母校邀约留校任教。凭借《白求恩在中国》拿下第二届连环画一等奖后,他又于1982年进入中国画研究院人物画研究班深造。

严谨地讲,王义胜俨然算是有深厚科班学习经历的艺术出身了;然而在一群声名显赫、背景专业的画家中,他却低调飘逸得不像话。

王义胜与他人协作创作的挂历《红楼梦》插图节选

图源@不其画社

这仿佛他“以素为绚,减笔增韵”的现代水墨语法一般。

生活如画人,皆作减法。

历史上,诸多以笔墨立世的画家步入晚年后,目力都大幅衰退。

戴敦邦戴老就因长期坚持创作致使一目近乎失明,中国近现代国画大师黄宾虹晚年也是几近失明的状态,张大千老年亦饱受眼疾之苦......

然而他们却依然在高龄时,一次又一次凭笔墨泼彩独步天下。

王义胜亦然。他退休后转而探索新的艺术表达,其中也还是有耳目不便的原因在。

但新瓶装旧酒。表达新了,从艺态度与精神却一如既往。

别人以为凭王义胜多年修炼而来的笔力,定然是“画一张成一张”,随手作一幅或许都是可以投入市场的。

谁知道他竟是“画一张扔一张”。

“我也是‘废画三千’啊,总感觉没有一幅自己满意的作品。”

与这一代人所追求的锐意自信的风貌不同,上一代的艺术工匠们,一辈子都习惯了凡事要自谦。

何况画画于王义胜而言,不是生活调剂,也不是劳作成果,而是一种生存状态。

因而无论外界如何看待他的创作,他自知其难,也自得其乐。

他还说,“画画就像跳高,直到你再也跳不过去了,失败之前的那次便是你最后的成绩。”

我想,王义胜之所以认定自己绘画一生归来仍是“废画三千”,不过是因为:

“从来都没有最好,只有更好。”

发表评论 评论 (3 个评论)