“双十一”好像开始得越来越早了。今年,京东10月9号就启动了,比去年提前5天。淘宝10月15日也拉开了“双十一”大幕,李佳琦直播间再度成为焦点,活动首小时的商品交易总额同比增长近80%,领先各大主播。

然而接下来,因直播间部分商品价格高于官方渠道价,李佳琦身陷舆论争议。这不是第一次了。两年前,李佳琦也因眉笔定价回怼网友,一夜掉粉110万。

让李佳琦收获数千万粉丝的秘籍有以下这些:1、帮消费者做选择时的到位服务;2、饱满的情绪价值;3、一声声入脑入心的“所有女生,买它!”;4、当然还有帅气的形象。

可经过一次次风波,他从一呼百应的“赛博闺蜜”逐渐变成“价格刺客”。失去消费者信任,就意味着失去和品牌方议价的底气和硬气。

这是人们对李佳琦的祛魅,也是对消费主义的祛魅。

消费者逐渐回归理性,认清“购买力”不再是衡量个人价值的核心标准。消费主义营造的浮华舞台逐渐瓦解,舞台中心表演的带货主播们也随着灯光散去,隐入黑暗。

消费者需要有人帮忙做选择

李佳琦为何走红,成为“所有女生”心中的“口红一哥”?(李佳琦将其直播间粉丝称为“所有女生”)这要从现代消费社会的特点说起。

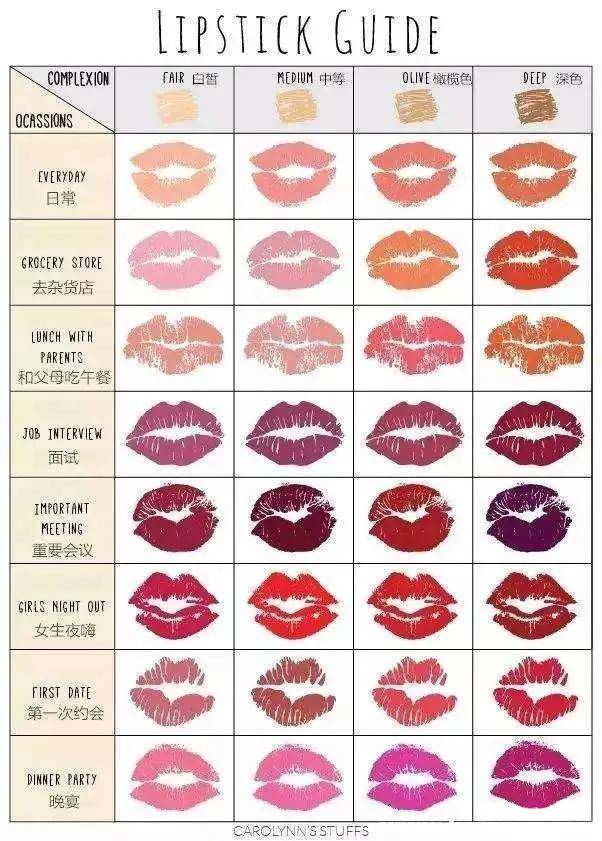

现代消费者从打开购物软件的那一刻,就被大量的“选择”包围着。仅仅是一支口红,就有成百上千的品牌、色号可供选择,不同的选项意味着不同的妆效,不同的价格,乃至不同的生活体验。选项繁多又不断更新,正是消费社会的典型状态。

著名社会学家鲍曼在《工作、消费主义和新穷人》一书中,描绘了被消费社会塑造的消费者形象:“他们需要不断地接受新的诱惑,持续处于永不枯竭的兴奋之中,持续处于怀疑和不满之中。”

用于刺激购买欲望的种种选择,往往使消费者眼花缭乱。就在此时,李佳琦出现了。

比起单一品牌的线下导购,他能横跨整个购物平台,综合产品信息进行对比,帮助消费者从冗杂的信息中做出选择。

但消费者没意识到,他们正是在“选择”的过程中,买了很多本不需要的东西。正如鲍曼对于消费市场的尖锐批判——每次来到市场,消费者都觉得自己在掌控一切,他们可以评判和选择。但他们忘了,他们还可以不买。

除此之外,使李佳琦脱颖而出的,还有他几乎不断供的情绪价值。

他扮演着贴心的“电子闺蜜”,为屏幕外的“姐妹”着想,提醒她们量入为出,希望选到适合她们的产品。因此,李佳琦收获了数千万粉丝。

对粉丝而言,李佳琦出售的不仅是产品,还有那份充满信任与温暖的情感联结。

这种捆绑了情绪价值的交易,显然是以女性为主要受众的。这是因为女性更容易冲动消费吗?社会学家让·鲍德里亚在《消费社会》一书中,给出了另一种答案。

鲍德里亚认为,现代社会的消费首先让个体取悦自己。“这种自我满足的邀请尤其是针对女人的。”父权社会缔造的女性神话向女人们施加了持续的、深重的压力,关于女性身体的规训更是从无休止。女性自我由符号维系,也被符号分解,变成高跟鞋、口红、种种护肤品......为了追求符号化的美,女人不断被打动,不断心甘情愿地消费。

李佳琦直播间的销售秘诀也与此相关。面对一个陌生的新商品,消费者们在李佳琦直播间听到的,首先是商品与自身的关联。

一款遮瑕产品,是“黄皮姐妹必备”,一支正红色的口红,是打工人的“职场盔甲”......在感受到商品与自己独特关联的那一刻,人们付费的冲动就可能出现。

说到底,人们将自我认同附着在了不同的商品上,相信它们终能成为自己生命的一部分。为商品付费,也为自我付费。

李佳琦的魅力,正在消退

今年“双十一”,受到质疑的不仅是李佳琦“最低价”的承诺,更是带货主播在消费者与商家之间的“中介”作用。面对满屏商品广告与优惠活动宣传,消费者们再次回想起了那句人们耳熟能详的口号:“拒绝中间商赚差价。”

对于部分买家来说,主播用来赚钱的“信息差”,靠自己也能打破。熟练的消费者越来越习惯于多平台比价,自己计算最优惠的购买方案,并通过寻找大量的用户测评,横向对比选择最适合自己的产品。

消费者还在网上自发聚集,共同分享消费资讯,通过合作“拼车”达成更高优惠。例如豆瓣“拼组”已有近五十万成员。

但带货主播们因傲慢而“塌房”的事件更为常见,例如李佳琦2023年的“眉笔事件”。在推销一支眉笔时,消费者们吐槽眉笔卖79元太贵,李佳琦立刻回怼:

“不要乱说,眉笔一直79,国货品牌很难的,哪里贵了。”“有时候找找自己原因,这么多年工资涨没涨,有没有认真工作?”此言一出,李佳琦一夜“脱粉”百万。

在消费者与商家隐形的对立关系中,李佳琦明明白白地站在了商家那一边。他亲手打破了“帮每个女孩省钱”的互联网闺蜜人设,赤裸裸地表达了:我并不同情你。

收入上亿的李佳琦,已经不再能理解普通人的艰辛——有时候,并不是认真工作,就会有很多钱可以花。李佳琦的“祸从口出”,印证着消费社会对普通人的贬低。

正如鲍曼在《工作、消费主义和新穷人》中讲到的,当下的“新穷人”,“就是不合格的消费者”。而社会有时不惮以最大的恶意揣测他们,声称贫穷无非源自穷人自己的选择,仿佛买不起一支溢价的眉笔,就是“没有认真工作”的代价。

此刻,对李佳琦祛魅,就是对这个靠购买力衡量人的价值的消费社会祛魅。

结语

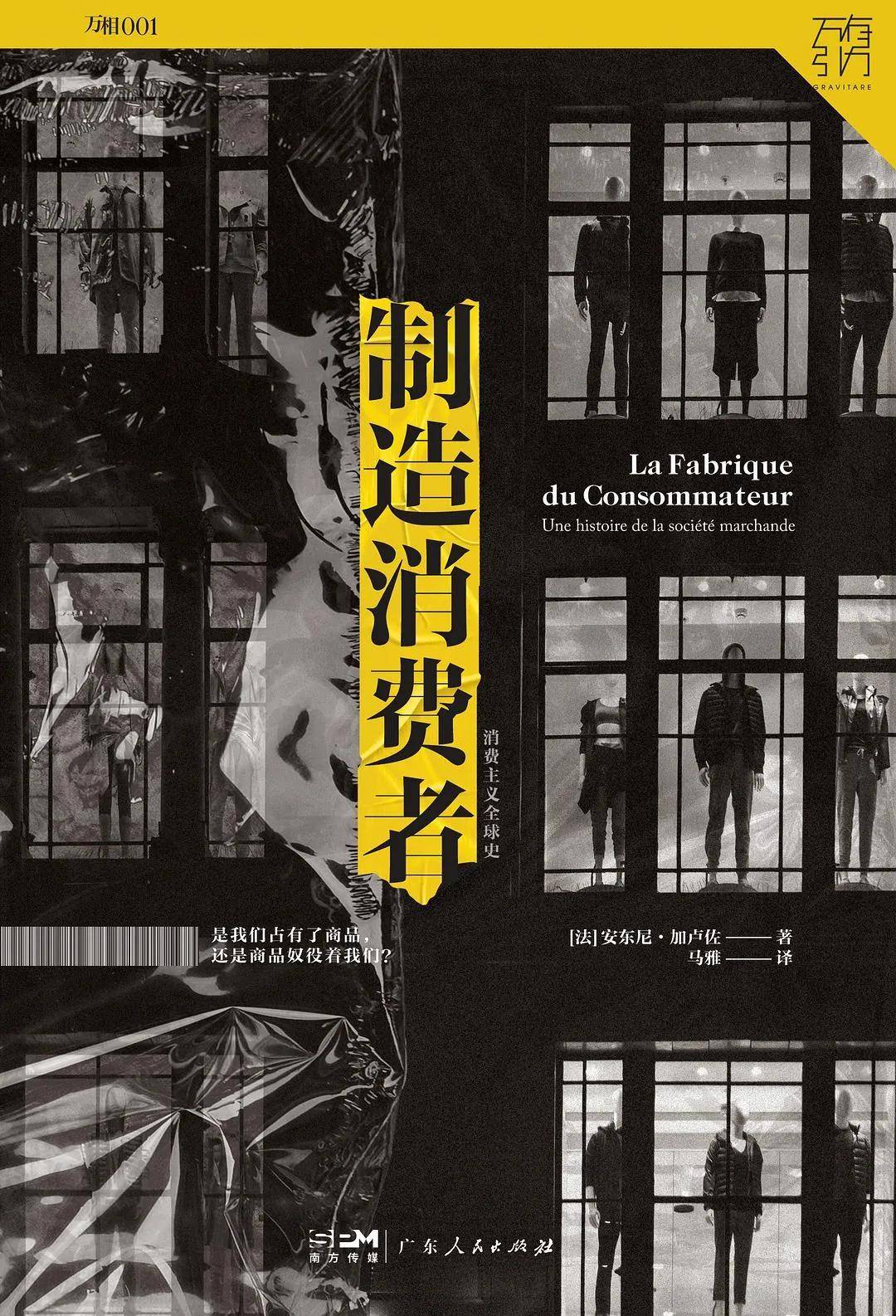

《制造消费者:消费主义全球史》一书指出,消费主义的精髓就在于“生活方式”。人们渴望的不是商品,而是某种生活——更潮流、更舒适、更精致、更有品位、更自洽......

“正是因为消费者一直不停地解读商品、把商品看作个人价值、持续不断寻找新的时尚,并反对一些旧有的时尚,才使得消费者把自己的命运拱手让给了商人。”

为“李佳琦”们赋魅,为商品赋魅,为消费社会赋魅,使越来越多的人逐渐丧失了对生活意义的掌控力。

现在,消费者们逐渐意识到,是时候对他们祛魅了。

撰文 | 代一如

编辑 | 钱琪瑶

发表评论 评论 (3 个评论)