摘要:

写意梅花作为中国传统花鸟画的重要题材,不仅承载着深厚的文化意涵与审美价值,更在美术教育中发挥着承续笔墨传统、培育艺术个性的关键作用。本文以中国画教学实践为切入点,系统探讨写意梅花创作应遵循的构图规律、笔墨法则与意象表达机制,强调其创作不应局限于形似模仿,而应注重“以形写神”“借物抒情”的写意精神。通过分析历代名家梅画作品与教学案例,本文指出写意梅花教学需在掌握“枝干取势、花萼布陈、墨色层次”等基本规范的基础上,引导学生融入个人情感与审美理解,逐步形成独立的艺术风格。研究认为,写意梅花的教学过程实为传统技法传承与个体艺术表达的双向建构,是实现“师古而不泥古”的重要路径。该研究对提升中国画教学质量、推动写意花鸟画的当代发展具有理论与实践意义。

关键词: 写意梅花;中国画教学;花鸟画;笔墨规律;艺术风格;文化意涵

一、引言

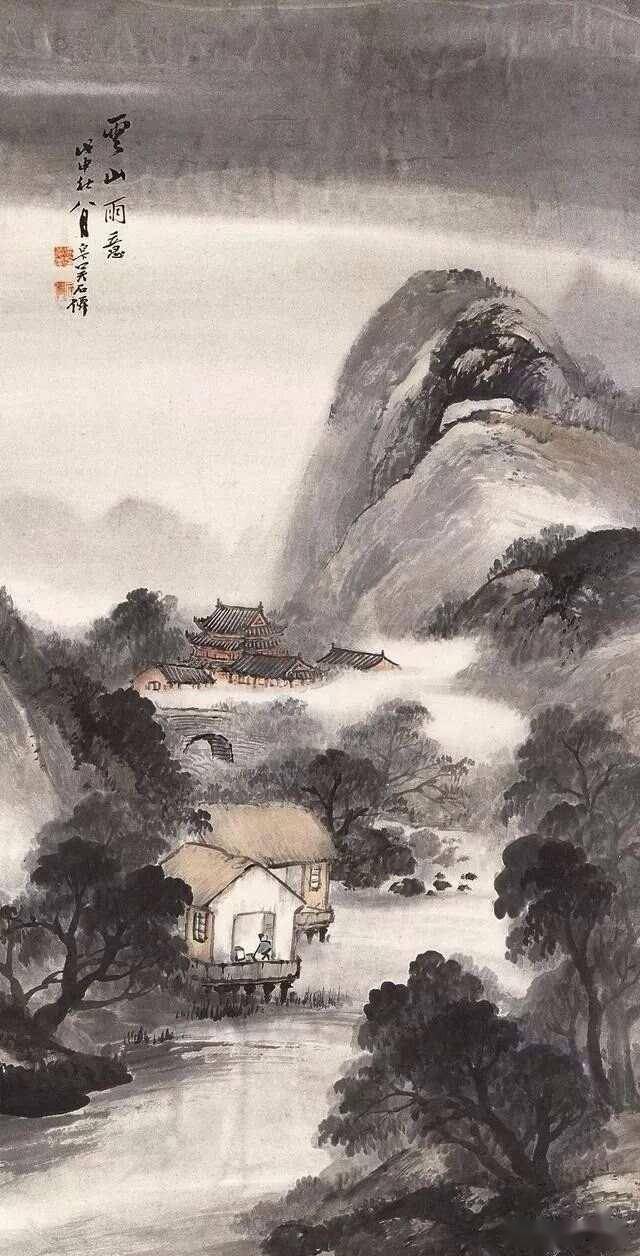

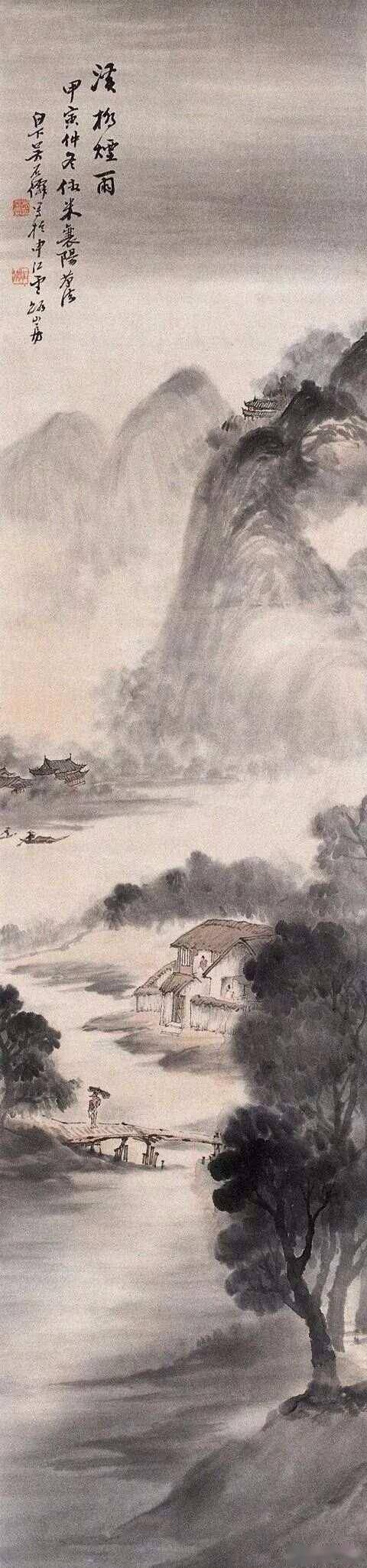

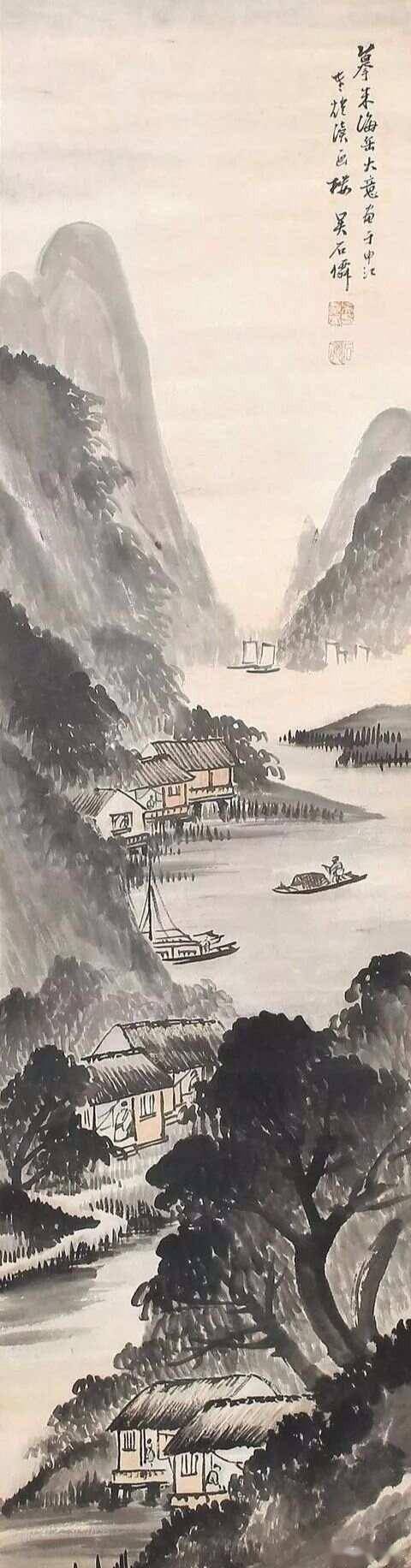

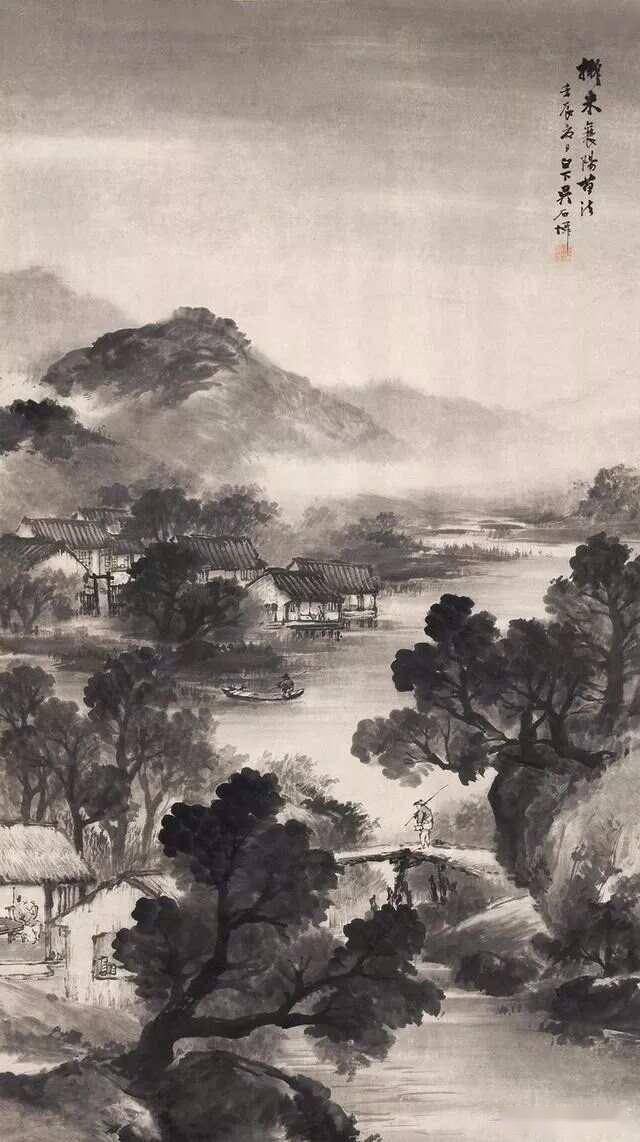

梅花,作为中国传统“四君子”(梅、兰、竹、菊)之首,自古以来便是文人墨客寄情言志的重要载体。其“凌寒独自开”的品格,象征着坚韧、高洁与不屈的精神气质,深受历代艺术家青睐。在花鸟画体系中,写意梅花以其简练的笔墨、强烈的象征性和丰富的表现力,成为最具代表性的题材之一。从宋代扬无咎的《四梅花图》到元代王冕的墨梅,从明代陈淳、徐渭的狂放写意,到清代朱耷、吴昌硕的金石入画,再到近现代齐白石、潘天寿的个性表达,写意梅花的创作始终在传承与创新中演进。

在当代中国画教学体系中,写意梅花常被作为花鸟画基础训练的重要内容。然而,当前教学实践中仍存在重技法模仿、轻艺术表达,重形似复制、轻意象建构的倾向,导致学生作品趋于程式化,缺乏个性与生命力。因此,有必要重新审视写意梅花在教学中的定位,明确其创作应遵循的艺术规律,并探索如何通过教学引导学生实现从“临摹”到“创作”、从“学技”到“立格”的转变。本文旨在系统梳理写意梅花的艺术特征与创作规律,探讨其在教学中的实施路径,为培养具有独立艺术风格的中国画人才提供理论支持与实践指导。

二、写意梅花的文化意涵与审美价值

写意梅花之所以在中国画中占据重要地位,首先源于其深厚的文化象征意义。梅花在寒冬绽放,不畏严寒,被誉为“岁寒三友”之一,象征着坚贞不屈、自强不息的民族精神。宋代林逋“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”之句,将梅花的清幽气质与隐逸情怀融为一体,奠定了其在文人审美中的崇高地位。王冕在《墨梅》诗中写道:“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,进一步将梅花升华为人格理想的象征。

在艺术表现上,写意梅花追求“不似之似”的审美境界。它不以逼真再现为目标,而是通过提炼、夸张、变形等手法,突出梅花的神韵与气骨。其审美价值体现在三个方面:一是笔墨之美,即通过干湿浓淡、疾徐顿挫的笔墨变化,表现枝干的苍劲与花朵的清丽;二是结构之美,即通过疏密、虚实、开合的构图安排,营造画面的节奏与张力;三是意境之美,即通过物象与情感的交融,传达画家的精神世界与生命体验。

正是这种集自然美、笔墨美与人格美于一体的艺术特质,使写意梅花超越了单纯的植物描绘,成为一种具有普遍性审美情趣的文化符号,为教学中的艺术表达提供了丰富的精神资源。

三、写意梅花的创作规律与技法体系

写意梅花的创作虽强调个性表达,但必须建立在对传统规律的深刻理解之上。其创作规律主要体现在枝干、花朵、构图与笔墨四个方面。

(一)枝干取势:骨法用笔的生命力体现

枝干是写意梅花的骨架,其走势决定画面的整体气势。古人有“画梅先画枝”之说,强调枝干在构图中的主导作用。写意梅枝讲究“龙蟠蛇舞”之势,要求线条具有力度与弹性。用笔须以中锋为主,辅以侧锋,表现老干的苍劲与新枝的挺拔。老干多用枯笔、涩笔,体现岁月痕迹;新枝则用笔流畅,富有生机。赵之谦、吴昌硕等大家常以篆书笔法写梅枝,线条圆厚如铁,极具金石韵味。

(二)花朵布陈:疏密有致的节奏安排

梅花花朵的布置讲究“疏可走马,密不透风”。单朵梅花通常以五瓣为基本结构,点厾而成,用笔须轻快灵动,体现花之清丽。花瓣的朝向、聚散、虚实应富于变化,避免呆板重复。古人总结有“五出”“破蕊”“含苞”“半开”“全放”等多种形态,教学中应引导学生观察自然,理解花态的多样性。同时,花朵在枝上的分布应遵循“攒三聚五”的原则,形成自然的节奏感与视觉焦点。

(三)构图经营:虚实相生的空间布局

写意梅花的构图强调“经营位置”,注重画面的整体平衡与气脉贯通。常见构图形式有“S”形、“之”字形、“井”字形等,均以引导视线流动、增强画面动感为目的。留白在写意画中至关重要,它不仅是空间的体现,更是“无画处皆成妙境”的意境营造手段。八大山人画梅常以极简构图,大片留白,主体偏居一角,形成孤高清远的意境,值得教学借鉴。

(四)墨色运用:五色具现的层次表达

写意梅花讲究“墨分五色”,通过浓、淡、干、湿、焦的变化,表现物象的立体感与空间感。老干可用焦墨枯笔,体现苍老;新枝用淡墨润笔,表现嫩绿;花朵则以淡墨或色墨点厾,突出清雅。破墨、泼墨、积墨等技法亦可灵活运用,增强画面的丰富性。吴昌硕画梅常以浓墨写干,淡墨点花,再以胭脂或黄色点蕊,墨色对比强烈,气势雄浑。

四、写意梅花教学中的核心目标:从技法掌握到风格培养

中国画教学中的写意梅花,不应止步于技法的传授与模仿,而应以培养学生的艺术感知力、表现力与创造力为核心目标。具体而言,教学应实现三个层面的递进:

(一)基础阶段:掌握规律,建立笔墨认知

初学写意梅花,应从临摹经典作品入手,系统学习枝干画法、花朵点厾、构图布局等基本规范。通过反复练习,掌握中锋用笔、提按顿挫、墨色控制等基本技能,建立对“骨法用笔”“气韵生动”的直观理解。此阶段强调“师古人”,重在打牢基础。

(二)提升阶段:理解意象,激发情感表达

在掌握基本技法后,应引导学生超越形似,理解梅花的文化意涵与象征意义。可通过赏析历代名家作品,分析其笔墨语言与精神表达的关系,启发学生思考“为何画梅”“如何以梅言志”。鼓励学生结合个人经历与情感体验,赋予梅花新的精神内涵,实现“借物抒情”。

(三)创作阶段:形成风格,实现艺术个性

最高阶段是引导学生进行个性化创作。在尊重传统规律的基础上,鼓励学生探索独特的笔墨语言、构图方式与色彩运用。例如,可尝试将书法笔意、金石趣味或现代构成融入梅画创作;或结合地域特色、时代精神,赋予梅花新的视觉形象。教师应尊重学生的艺术选择,通过个别指导与集体点评,帮助其逐步形成稳定的艺术风格。

五、教学实践案例分析

以某美术学院中国画专业写意花鸟课程为例,教师在写意梅花单元中采用“临摹—写生—创作”三段式教学法:

临摹阶段:选取王冕、金农、吴昌硕等名家墨梅作品,分步骤讲解枝干、花朵、构图特点,学生临摹不少于三幅,重点训练笔墨控制能力。

写生阶段:组织学生赴植物园观察梅花,进行现场写生,记录不同品种、不同生长状态的梅花形态,培养观察能力与素材积累意识。

创作阶段:要求学生以“我心中的梅花”为主题,完成一幅不少于四尺三开的创作。作品需体现个人理解与艺术处理,教师进行一对一辅导,帮助学生完善构思与表现。

教学成果显示,学生作品在保持传统韵味的同时,呈现出多样化的艺术面貌:有继承吴昌硕金石风格者,有融合现代构成意识者,亦有侧重意境营造者,体现了从“学技”到“立格”的有效转化。

六、结语

写意梅花作为中国画教学中的经典题材,其价值不仅在于技法的传承,更在于艺术精神的延续与个体风格的培育。教学中应明确:写意梅花的创作必须遵循花鸟画的基本规律,包括枝干取势、花朵布陈、构图经营与墨色运用等,这是“师古”的基础;同时,更应注重引导学生理解梅花的文化意涵,激发其情感表达,最终实现艺术个性的建构,这是“创新”的方向。

唯有将规律掌握与风格培养有机结合,写意梅花教学才能真正实现“传道授业解惑”的教育使命,培养出既扎根传统、又富有创造力的中国画人才。在当代文化语境下,写意梅花依然具有强大的生命力,其教学实践不仅是技艺的传授,更是一场关于文化认同、审美修养与精神塑造的深层对话。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (3 个评论)