摘要:

工笔画作为中国传统绘画的重要门类,长期以“骨法用笔”“严整细腻”为基本特征,强调技法的精微与形神的兼备。然而,随着时代审美与艺术观念的演进,当代工笔画已突破“工”的形式束缚,转向对“意”的深层追求,呈现出“工中见写”“以工为媒、以意为核”的新面貌。本文从技法发展与意境营造两个维度切入,系统探究当代工笔画在用线、构图与设色三个核心要素中的写意性表达。

研究表明:在用线上,线条不再局限于勾勒轮廓,而通过节奏、虚实与质感的变化,传递情感与气韵;在构图上,打破传统程式,引入平面构成、留白重构与时空交错,强化心理空间的营造;在设色上,超越“随类赋彩”的写实原则,注重色彩的情感象征与主观表达。本文指出,当代工笔画的写意性并非对传统的背离,而是对“传神写照”“气韵生动”等核心美学理念的深化与拓展。这一转型体现了传统绘画在当代语境下的创造性转化,为工笔画的可持续发展提供了新的艺术路径与理论支撑。

关键词: 当代工笔画;写意性;用线;构图;设色;意境营造;技法创新

一、引言

工笔画(Gongbi Painting)是中国画体系中历史最悠久、技法最严谨的画种之一,其“工致精细”的艺术特征可追溯至战国帛画与汉代壁画。自唐宋以来,工笔画以“骨法用笔”为根本,以“应物象形”为基础,形成了以线立骨、以色赋形、层层晕染的完整技法体系。其艺术理想在于“妙在精微,贵在传神”,即在极致的细节刻画中实现对物象精神气质的把握。

长期以来,工笔画因其技法的工整细密,常被视为“写实”或“匠气”的代表,与强调“逸笔草草”的写意画形成鲜明对比。然而,进入20世纪以来,尤其是改革开放后,随着中西艺术的深度交流与当代艺术观念的冲击,工笔画的创作理念发生了深刻变革。艺术家不再满足于技术层面的完美复制,而更加注重作品的思想深度、情感表达与观念创新。工笔画的“工”逐渐从形式特征转化为表达手段,其核心追求转向“写意性”——即通过工致的技法传达主观意趣、生命体验与哲学思考。

在此背景下,探讨当代工笔画如何在用线、构图与设色中实现写意性表达,不仅有助于厘清其艺术转型的内在逻辑,也为传统绘画的现代发展提供理论参照。本文旨在系统分析当代工笔画在三大技法维度中的写意化路径,揭示其“工”与“意”辩证统一的艺术机制。

二、用线的写意性:从“骨法”到“气韵”的转化

线条是中国画的造型基础,工笔画尤重“骨法用笔”,强调线条的力度、节奏与表现力。传统工笔画中,线条多用于勾勒物象轮廓,要求“如锥画沙”“如屋漏痕”,体现稳健、均匀、精准的审美取向。然而,在当代工笔画中,线条的功能已从“界定形体”扩展为“传递意蕴”,其写意性主要体现在以下三个方面:

(一)线条的节奏与情感表达

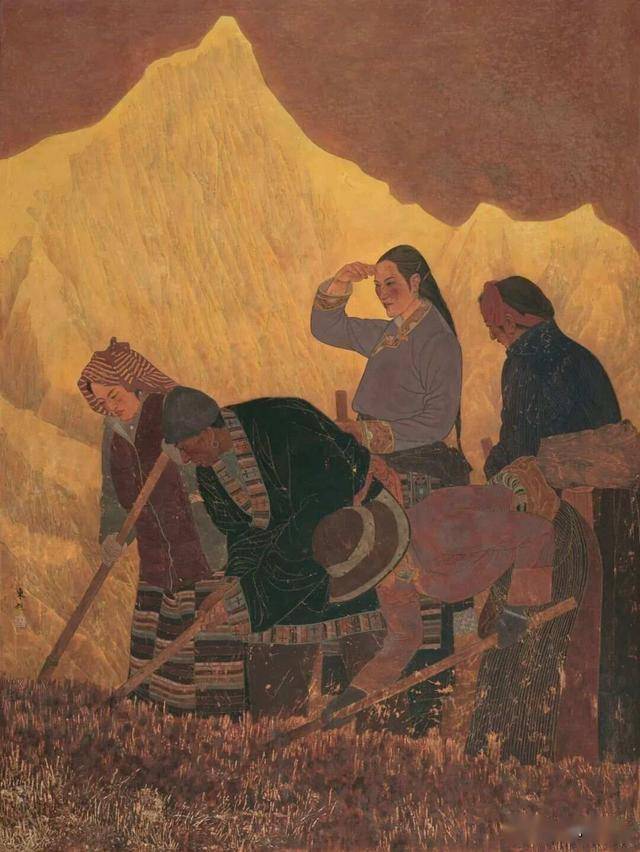

当代工笔画家通过线条的疏密、长短、曲直、顿挫等变化,营造视觉节奏,传递情绪。例如,何家英在人物画中,以流畅而富有弹性的线条表现女性的柔美与温婉;唐勇力则运用虚实相间的“虚线”与“断线”,表现人物的沧桑感与精神张力。这种线条的“音乐性”使画面超越静态描绘,具备动态的情感流动。

(二)线条的虚实与空间暗示

传统工笔画线条多为实线,边界清晰。而当代作品中,大量运用“虚线”“飞白”“淡墨线”等手法,使线条在视觉上若即若离,形成“虚实相生”的空间感。例如,在描绘远景或朦胧氛围时,画家以淡墨轻勾,甚至以染代线,使物象边缘模糊,增强画面的呼吸感与诗意氛围。这种处理方式弱化了“形”的绝对性,突出了“意”的流动性。

(三)线条的质感与象征意义

线条的质感亦被赋予象征功能。粗糙的线条可表现岁月的痕迹,如表现古树、旧物;细腻的线条则象征青春与纯净。此外,部分画家将书法笔意融入工笔,使线条具备“书写性”,如以草书笔意勾勒枝叶,赋予画面以文人画的逸气。这种“以书入画”的实践,使线条不仅是造型工具,更是文化精神的载体。

三、构图的写意性:从“程式”到“心象”的重构

构图是画面视觉秩序的组织方式,传统工笔画多采用“折枝法”“全景式”等程式化布局,强调对称、均衡与主次分明。而当代工笔画在构图上大胆突破,呈现出强烈的主观性与实验性,其写意性主要体现在以下方面:

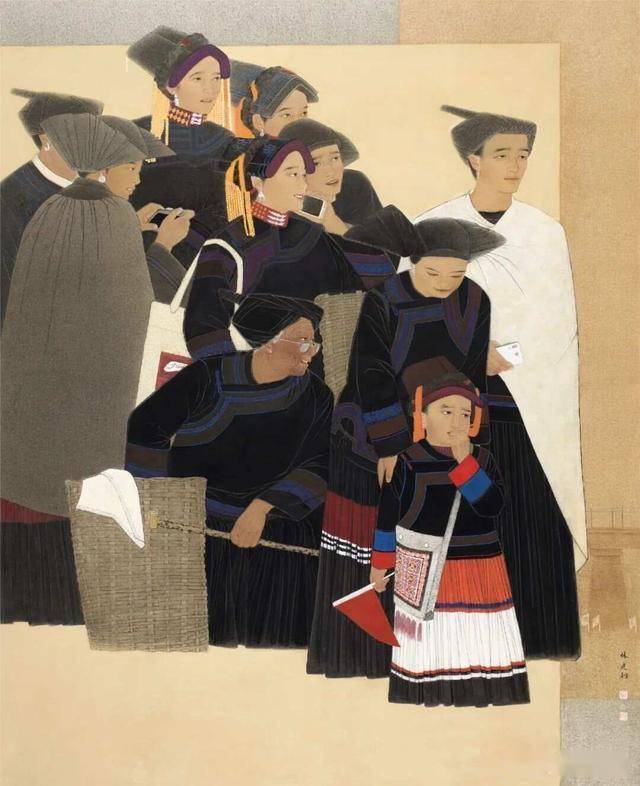

(一)平面化与构成意识的强化

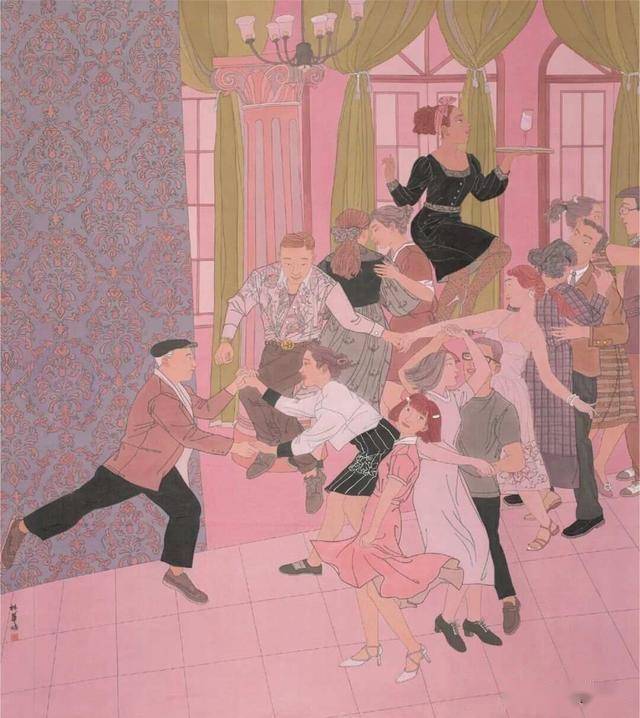

受西方现代艺术影响,当代工笔画弱化焦点透视,强调画面的平面构成。画家通过几何分割、色块对比、符号并置等手法,构建具有现代感的视觉结构。例如,蒋采萍的作品常将传统花鸟与抽象色块结合,形成装饰性与象征性并重的画面;王天胜则运用“满构图”,使物象充满画面,营造强烈的视觉冲击力。这种构成意识使工笔画超越“再现自然”的局限,进入“创造心象”的领域。

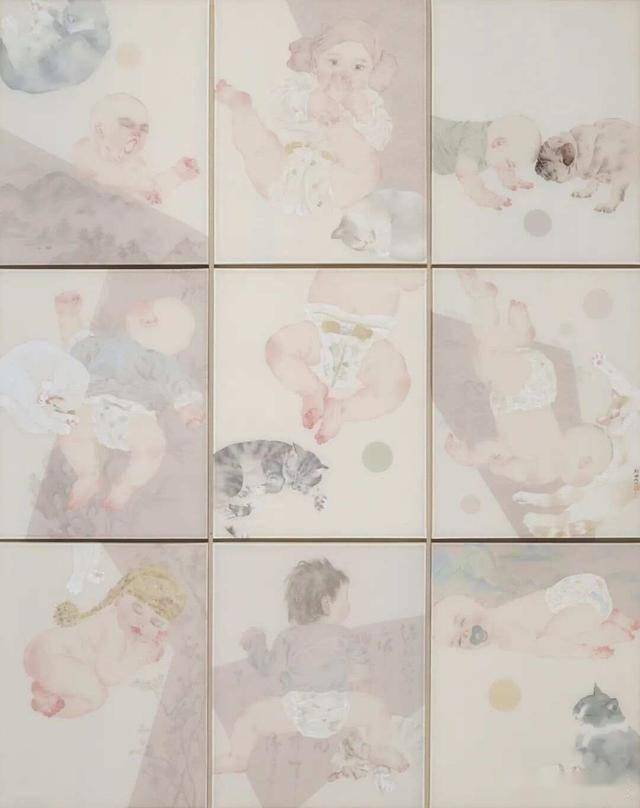

(二)留白的重构与心理空间的营造

“计白当黑”是中国画的重要美学原则。当代工笔画对留白的处理更具主观性,空白不再仅是背景,而是情感与意境的延伸。例如,徐累的作品中,大面积的留白与孤鸟、残花形成强烈对比,营造出孤寂、空灵的心理空间;张见则通过“镜面”“纱帘”等中介物分割空间,制造虚实交错的视觉迷宫。这种对“无”的经营,使画面具备“言有尽而意无穷”的诗性特质。

(三)时空的交错与叙事的开放

传统工笔画多为单一时空的静态呈现,而当代作品常打破时间与空间的界限,引入多重视角与非线性叙事。例如,郝量通过“游观式”构图,将不同时空的景物并置,形成“古今对话”的视觉叙事;彭薇则将工笔人物与手稿、信札结合,构建个人化的记忆空间。这种时空重构使工笔画具备更强的观念性与文学性。

四、设色的写意性:从“随类”到“随心”的升华

设色是工笔画的重要表现手段,传统上遵循“随类赋彩”原则,即依据物象的固有色进行设色。然而,当代工笔画在色彩运用上突破写实束缚,转向主观化、象征化与情感化的表达,其写意性主要体现在:

(一)色彩的主观化处理

当代画家不再拘泥于物象的真实色彩,而根据画面意境与情感需要调整色调。例如,何家英的人物画常以灰绿色调营造静谧、忧郁的氛围;江宏伟则用朦胧的灰褐色表现记忆的模糊与时间的流逝。这种“以情赋色”的手法,使色彩成为情感的直接载体。

(二)色彩的象征与隐喻

色彩被赋予深层文化象征意义。如红色可象征激情、革命或危险;蓝色代表冷静、忧郁或科技感。在表现生态主题时,画家可能用刺目的荧光色表现污染;在探讨身份问题时,则通过肤色的非自然化处理引发观者反思。色彩由此超越装饰功能,成为观念表达的媒介。

(三)技法的创新与材料的拓展

当代工笔画在设色技法上不断创新,如“撞水撞粉”“喷洒”“拓印”“拼贴”等,增强画面的肌理感与偶然性。同时,综合材料(如金箔、银泥、丙烯、矿物颗粒)的引入,丰富了色彩的表现维度。这些技法与材料的实验,使色彩的表达更具表现力与当代性。

五、写意性表达的美学根源与文化意义

当代工笔画的写意性并非无源之水,其根源在于中国传统美学的核心理念。

首先,“传神写照”与“气韵生动”始终是中国画的最高追求。顾恺之提出“传神写照,正在阿堵中”,强调通过细节传达精神;谢赫“六法”以“气韵生动”为首,重视作品的生命力与整体韵律。当代工笔画的写意性,正是对这一传统的深化——它不再满足于“形似”,而追求“神似”与“韵胜”。

其次,“天人合一”“道法自然”的哲学思想,使中国艺术始终关注人与自然的精神共鸣。工笔画中的写意性,正是艺术家将个人情感、生命体验与宇宙秩序相融合的体现。

最后,写意性表达也回应了当代社会的精神需求。在全球化、信息化的背景下,人们更渴望艺术提供情感慰藉、哲学思考与文化认同。工笔画通过写意性表达,实现了从“技艺展示”到“心灵对话”的转变,增强了其当代价值与文化影响力。

六、结论

当代工笔画的写意性表达,标志着这一传统画种在新时代的深刻转型。在用线上,线条从“骨法”走向“气韵”,成为情感与节奏的载体;在构图上,从“程式”走向“心象”,重构心理空间与时空秩序;在设色上,从“随类”走向“随心”,实现色彩的主观化与象征化。这一转型并非对“工”的否定,而是对“意”的深化,体现了“工”与“意”辩证统一的艺术逻辑。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (1 个评论)