任伯年(1840年—1895年),原名任颐,字伯年,是清末中国画坛上一位极具创新精神和影响力的绘画大师。他是“海上画派”(简称“海派”)的杰出代表人物之一,以其人物画、肖像画、花鸟画著称,兼善山水。

他出生于浙江山阴(今绍兴)的一个民间艺人家庭,其父任鹤声是民间肖像画师。任伯年自幼受家庭熏陶,打下了坚实的绘画基础。

他早年曾一度加入太平天国军队,这段经历可能对他观察社会百态、积累创作素材有所帮助。

后来他移居上海,这座当时新兴的商业都市为他提供了广阔的舞台。他曾受到同乡前辈、海派名家任熊、任薰兄弟的指点,画艺大进,三人合称“海上三任”。

在晚清暮气沉沉的艺术星空中,任伯年如同一颗璀璨的彗星,以其耀眼的光芒划破沉寂,为中国画的现代转型点燃了最初的星火。他并非出身于正统文人画世家,却以其卓越的才情与大胆的革新,成为“海上画派”的巨擘,其艺术生涯本身就是一部从民间匠人到一代宗师的破茧成蝶的奋斗史诗。

他的成就,根植于其独特的经历与兼容并蓄的集大成精神。 他早年随父学习民间肖像画,练就了捕捉人物神形的“写真”硬功;后又得任熊、任薰指点,汲取传统笔墨精髓。更为关键的是,他敏锐地抓住了上海开埠后的时代脉搏。在这座中西交汇的都市,他敢于“师夷之长”,将西方素描的造型观念、透视与色彩技巧,不着痕迹地融入中国画的水墨意蕴之中。观其代表作《酸寒尉像》,对吴昌硕神态的精妙刻画,既有传统线描的功力,又具西方肖像画的体积感与真实感,达到了“以形写神”的至高境界。这种“中西融合”并非生硬嫁接,而是化为己用,使其人物、花鸟画既保持了东方神韵,又焕发出前所未有的生动性与亲和力。

正因如此,任伯年在艺术界奠定了其承前启后的历史地位。 他打破了明清以来文人画一味追求“逸笔草草”、疏离现实的窠臼。作为“海上画派”的旗帜性人物,他成功地将艺术从书斋引向市场,从士大夫的雅玩变为市民阶层亦能欣赏的“雅俗共赏”之作。这不仅是艺术风格的转变,更是艺术功能与受众的一次深刻革命。他上承陈洪绶等人的怪诞与骨力,下启二十世纪中国画的现实主义之风。著名画家徐悲鸿尊其为“仇十洲后中国画家第一人”,此誉不仅肯定其技艺超群,更褒扬其引领风气之先的先锋作用。

影响意义深远在于他为困境中的中国传统绘画指明了一条可行的革新之路。 他证明了,中国画的生命力并非固守传统,而在于拥抱时代、大胆借鉴。他的艺术实践,直接或间接地影响了后来的徐悲鸿、蒋兆和等艺术大师,为他们融汇中西以改造中国画的探索提供了宝贵的范本。他笔下那些充满生活气息的形象,赋予了中国画表现现实、关怀人性的新维度。

以其从民间到大师的非凡经历、融汇中西的卓越成就,确立了其作为近代美术转型关键人物的不朽地位。他如同一座桥梁,连接了传统与现代,东方与西方,精英与大众。他的艺术启示我们,真正的传承必然是创造性的发展,唯有勇于破茧,方能成就艺术之蝶的翩跹起舞。

代表作涵盖人物、花鸟、山水等多个领域,以下是一些较为知名的作品:

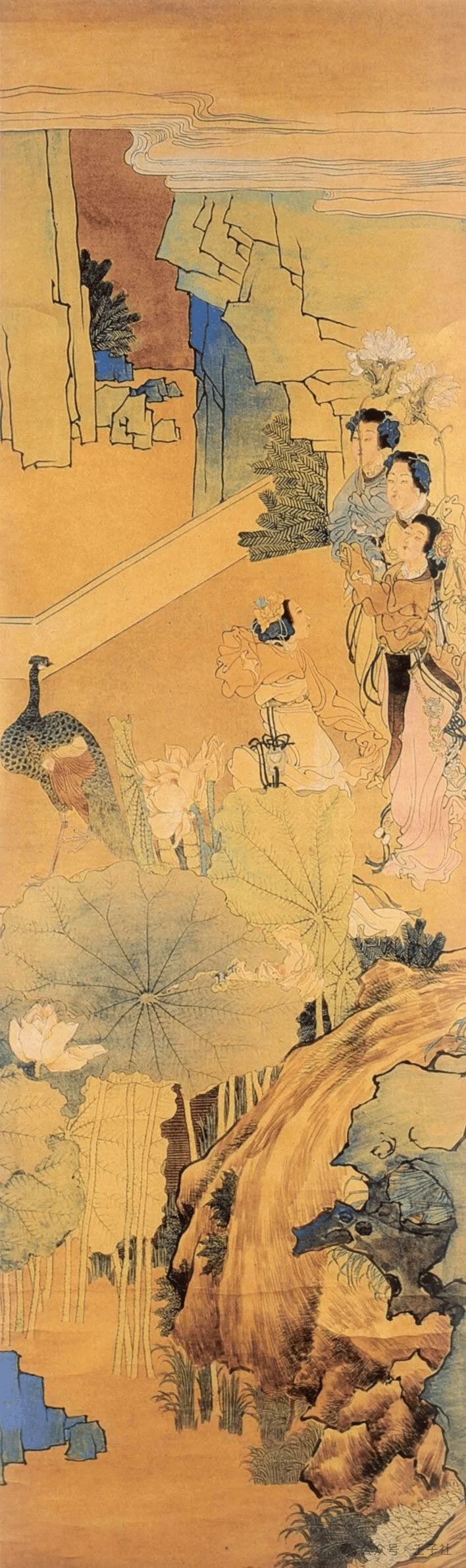

人物画:《群仙祝寿图》十二条通景屏,纸本设色,约1877-1878年创作,现藏于上海美术家协会,以金笺为底,人物众多,形象生动,构思奇妙;《女娲炼石图》立轴,纸本设色,1888年创作,藏于徐悲鸿纪念馆,体现了任伯年丰富的想象力和精湛的绘画技巧;《关河一望萧索》立轴,纸本设色,1885年创作,藏于南京博物院,蕴含着一定的思想性,表达了画家的情感。

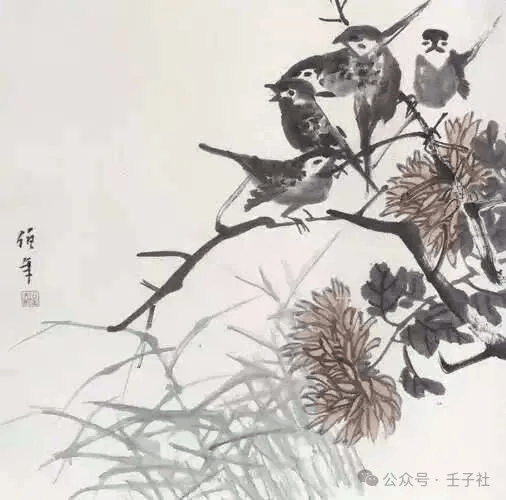

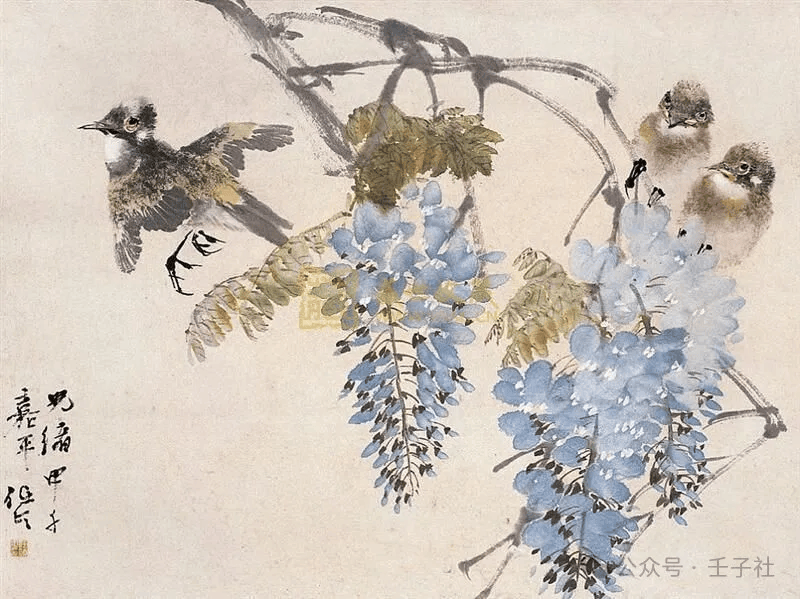

花鸟画:《紫藤翠鸟图》轴,藏于徐悲鸿纪念馆,展现了任伯年花鸟画兼工带写、明快温馨的格调,紫藤的藤蔓与翠鸟的形象相互映衬,生动自然;《风柳群燕图》现藏于北京故宫博物院,是任伯年运用以实托虚的手法成功地表现“风”的代表作,通过小燕振翅翻飞和柳叶飘舞展现春风,极具艺术感染力。

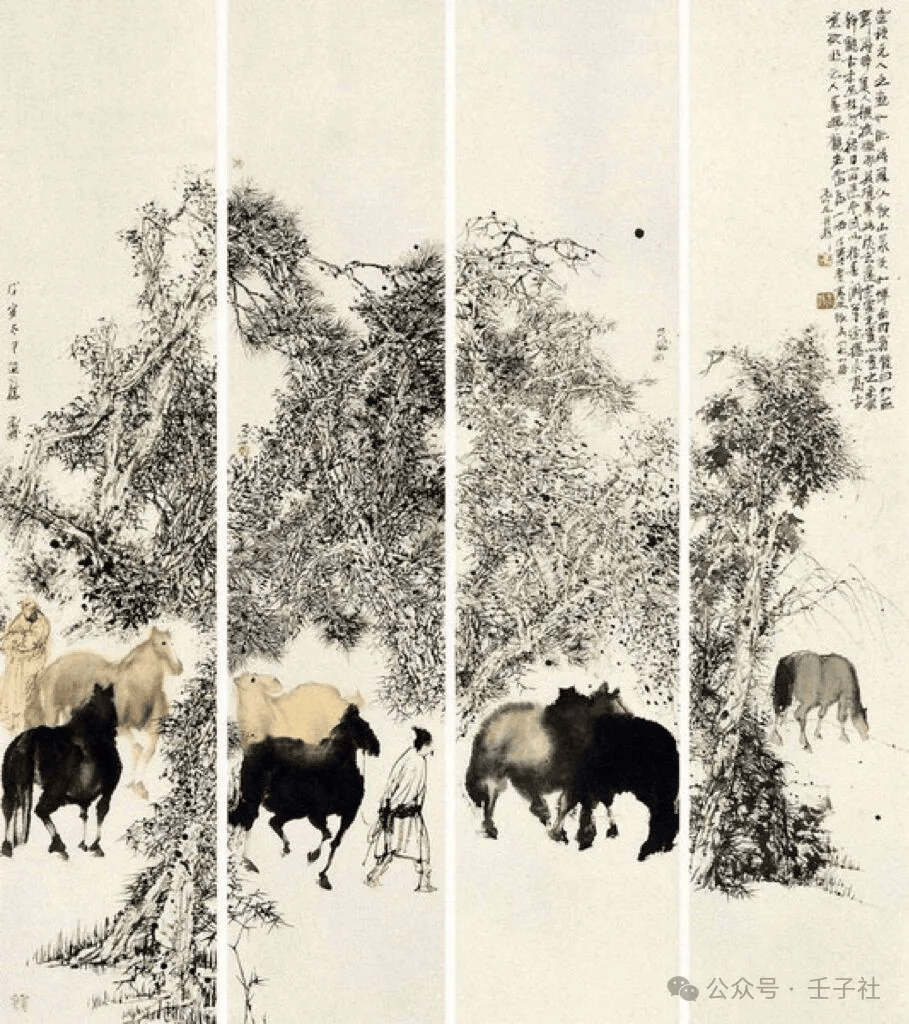

山水画:《寒林牧马》立轴,纸本设色,1888年创作,藏于中国美术馆,画面中寒林与牧马的场景相结合,构图巧妙,笔墨生动,展现了任伯年在山水画方面的独特风格。

当代国画 常年作品征稿

1、投稿内容:返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (4 个评论)