摘要:

本文以明代中期吴门画派创始人沈周为研究对象,系统考察其山水画艺术风格的形成背景、核心特征及其在中国绘画史上的承启作用。文章结合历史文献与传世画作,分析沈周在师法宋元传统(尤重董源、巨然、元四家)基础上,融合吴地人文精神与个人性情,逐步确立“粗沈”与“细沈”并存的笔墨体系。研究指出,沈周山水画兼具文人意趣与生活实感,其“以书入画”的笔法、“可游可居”的空间营造及“诗画一体”的审美追求,标志着文人画在明代的成熟。同时,论文论证沈周通过艺术实践与教育传承,奠定了吴门画派的发展根基,对文徵明、唐寅等后学产生深远影响,推动了16世纪江南地区文人画的繁荣,实现了由院体向文人主导画风的历史转型。

关键词: 沈周;山水画;吴门画派;文人画;艺术风格;明代绘画

一、引言

在中国绘画发展史上,明代中期是一个风格转型与地域画派崛起的关键时期。在这一历史语境中,沈周(1427–1509)作为吴门画派的奠基者,以其深厚的传统修养、卓越的艺术创造力与广泛的社会影响力,成为承续宋元文人画脉、开启明代文人画新局的核心人物。他生于苏州长洲(今江苏苏州),一生未仕,以诗文书画自娱,其艺术活动集中于江南文化中心苏州,深刻影响了此后百余年文人画的发展方向。

尽管沈周在画史上的地位早已确立,但对其山水画艺术的系统性研究仍需在风格演变、技法创新与历史影响三个维度上进一步深化。既有研究多聚焦于个案作品分析或师承关系梳理,缺乏对其艺术风格整体生成机制与历史功能的整合性探讨。本文旨在通过文献考据与图像分析相结合的方法,重构沈周山水画风格的形成路径,提炼其艺术特征,并评估其在明代绘画史中的结构性作用,从而揭示其“承古开新”的历史意义。

二、沈周山水画风格的形成背景

沈周艺术风格的形成,根植于多重历史与文化因素的交互作用,主要包括家学渊源、地域文化、师承传统与时代审美。

首先,家学传承为其奠定了坚实的艺术基础。沈周出身书香门第,高祖沈良、曾祖沈珪、祖父沈澄、伯父沈贞、父亲沈恒皆工诗文书画,家藏丰富,形成了“累世藏弆,法书名画充栋”的文化环境。据《石田先生行状》记载,沈周自幼“读书之余,游情翰墨”,在家族熏陶下打下了深厚的文人素养与绘画功底。这种“家学—自学”模式,使其艺术起点远高于一般职业画家。

其次,苏州地区的文化生态为其提供了优越的创作土壤。明代中期,苏州经济繁荣,文人荟萃,形成了以“吴中四才子”(祝允明、唐寅、文徵明、徐祯卿)为代表的文人圈层。沈周作为吴中艺坛领袖,与吴宽、王鏊、李应祯等文人交游密切,频繁参与诗画雅集,其艺术创作深受江南文人“尚意趣、重修养”的审美取向影响。这种“文人圈—艺术圈”高度重合的生态,使沈周的绘画天然具有文人画的品格。

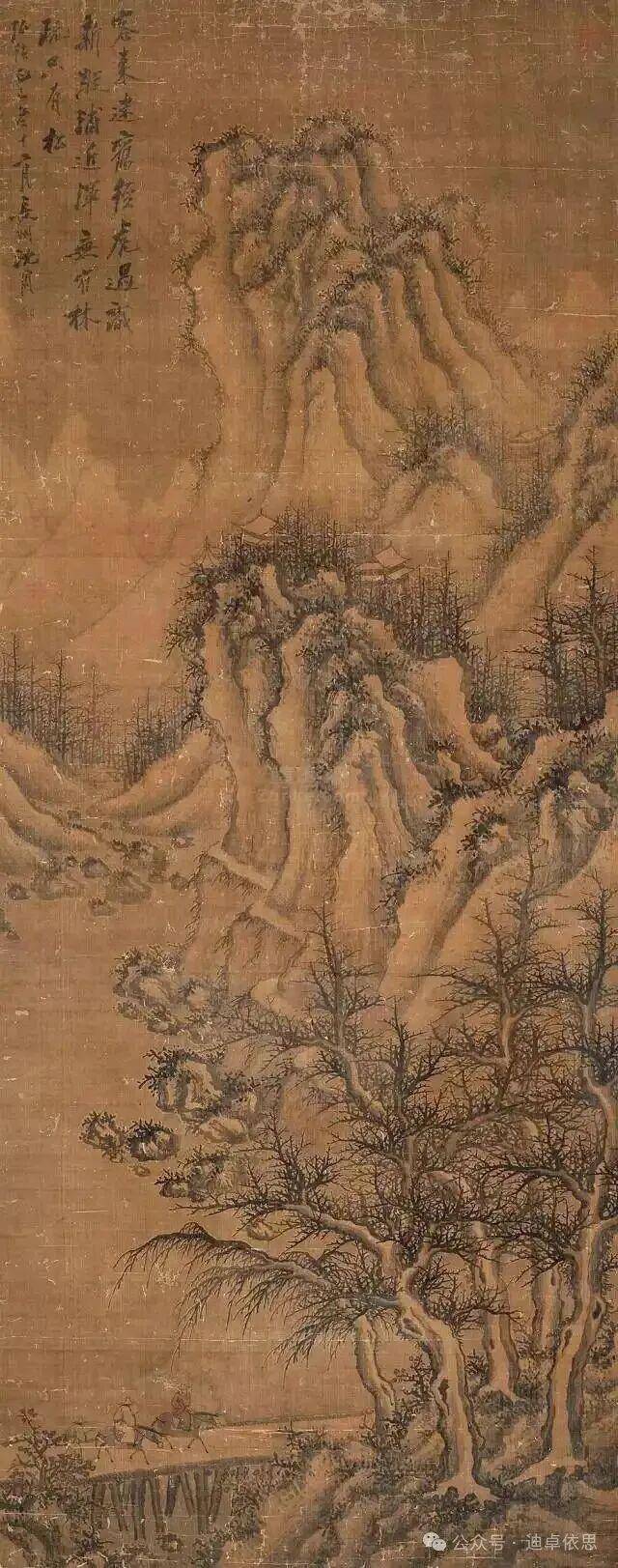

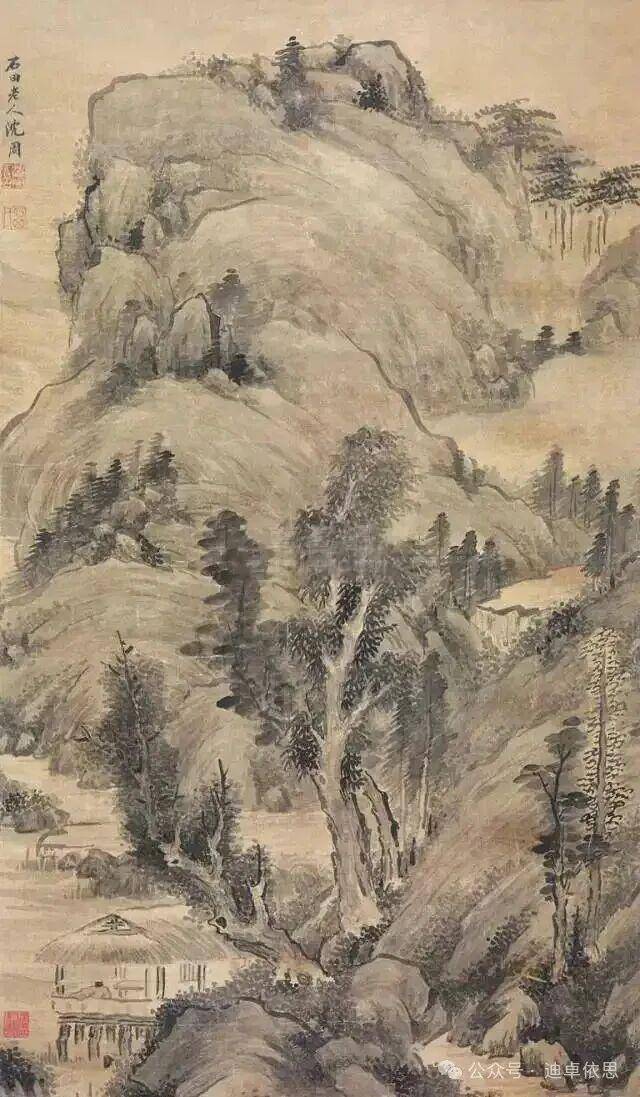

再者,师承传统是其风格建构的直接来源。沈周早年师从杜琼、赵同鲁等人,系统学习元人笔法,尤得力于王蒙、黄公望。其画风经历了由“细沈”到“粗沈”的演变过程:早期作品如《庐山高图》(1467年)尚存王蒙细密皴法与繁复构图;中年后笔墨渐趋雄健,如《夜坐图》(1491年)已显苍劲浑厚之气。值得注意的是,沈周虽尊崇元人,但并未拘泥一家,而是“遍仿诸家,出入宋元”,对董源、巨然的江南山水、李成、郭熙的寒林平远皆有取法,体现出“集大成而自出机杼”的艺术抱负。

最后,明代中期的政治文化环境亦不可忽视。明初院体画风盛行,至成化、弘治年间,随着文官集团地位上升,文人画逐渐取代宫廷绘画成为主流审美。沈周恰处此转型期,其不仕而隐、以艺立身的选择,代表了士人阶层对个体精神自由的追求,其绘画因此成为“士气”的视觉象征。

三、沈周山水画的艺术特征分析

沈周山水画的艺术成就,集中体现为笔墨语言、空间结构与审美意趣三个层面的创新与融合。

1. 笔墨体系:从“细沈”到“粗沈”的双重面貌

沈周的笔墨风格可分为“细沈”与“粗沈”两类,二者并非截然对立,而是同一艺术理念在不同情境下的表达。

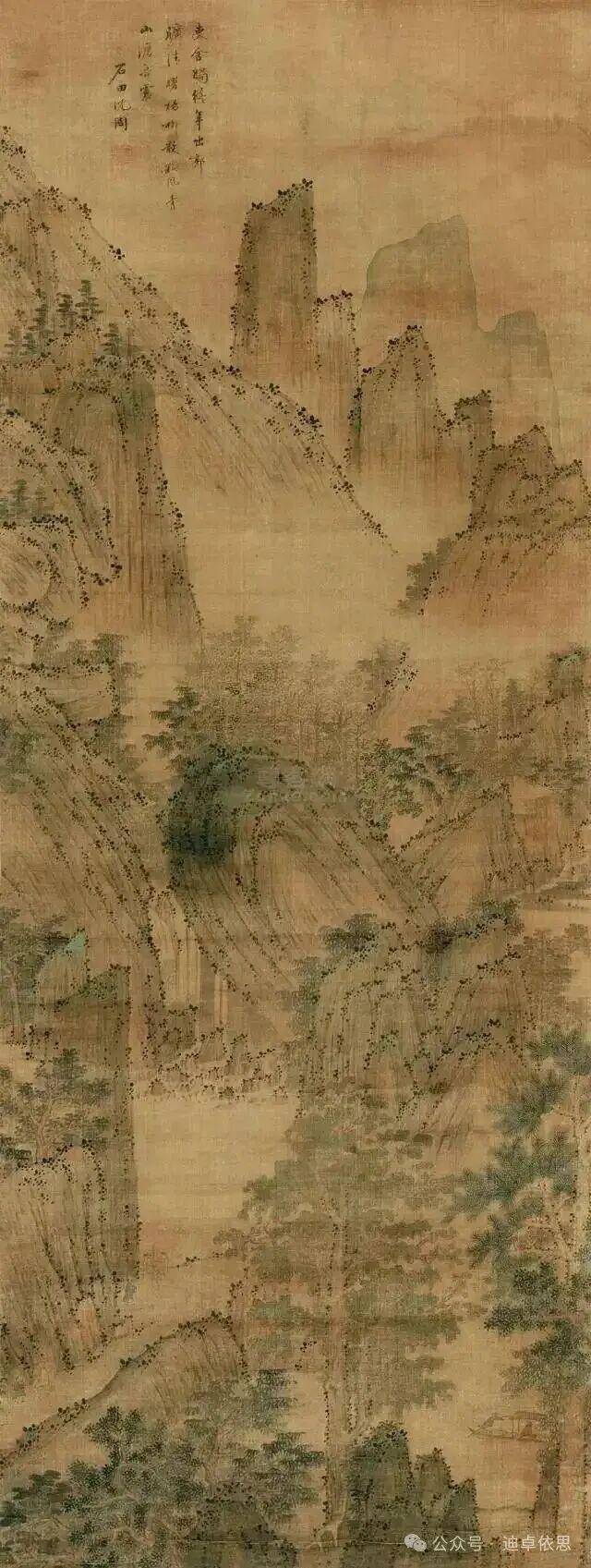

“细沈”风格以工细缜密见长,多见于早期作品。代表作《庐山高图》采用高远构图,山体以解索皴、牛毛皴层层积染,结构繁复而不失条理,树木穿插有序,人物刻画精微。此作虽为祝寿而作,却无俗艳之气,反而通过拟写庐山崇高意象,寄托对师道的敬仰,体现了“以画喻德”的文人传统。

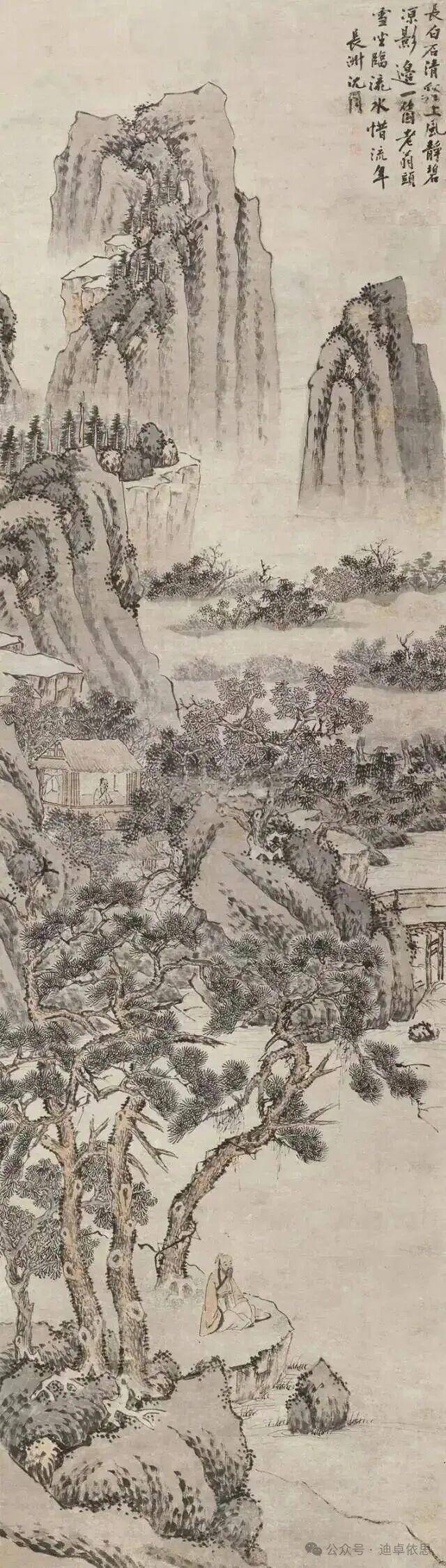

“粗沈”风格则以雄浑苍劲为特征,为沈周中晚年主流面貌。如《沧州趣图》(1507年),笔法奔放,多用粗笔短线与侧锋横扫,山石轮廓以顿挫有力的中锋勾勒,辅以浓淡墨点苔,形成“沉郁顿挫”的视觉节奏。这种“粗笔”并非粗率,而是“以书入画”理念的实践——沈周精于书法,尤擅黄庭坚体,其绘画线条常具书法笔意,如《仿吴镇山水》中,山石皴法如行草挥洒,墨色浓淡相破,极具书写性。

2. 空间营造:“可游可居”的山水理想

沈周继承郭熙“可游可居”理论,其山水画注重空间的纵深感与人文的宜居性。画面常以平远、深远为主,山势连绵,溪流蜿蜒,村落、茅亭、渔舟点缀其间,如《东庄图册》(现藏南京博物院)系列,描绘其友人吴宽庄园景致,将自然山水与园林生活融为一体。这种“生活化山水”打破了宋画“大山堂堂”的崇高范式,更贴近文人日常经验,体现了“山水即家园”的审美转向。

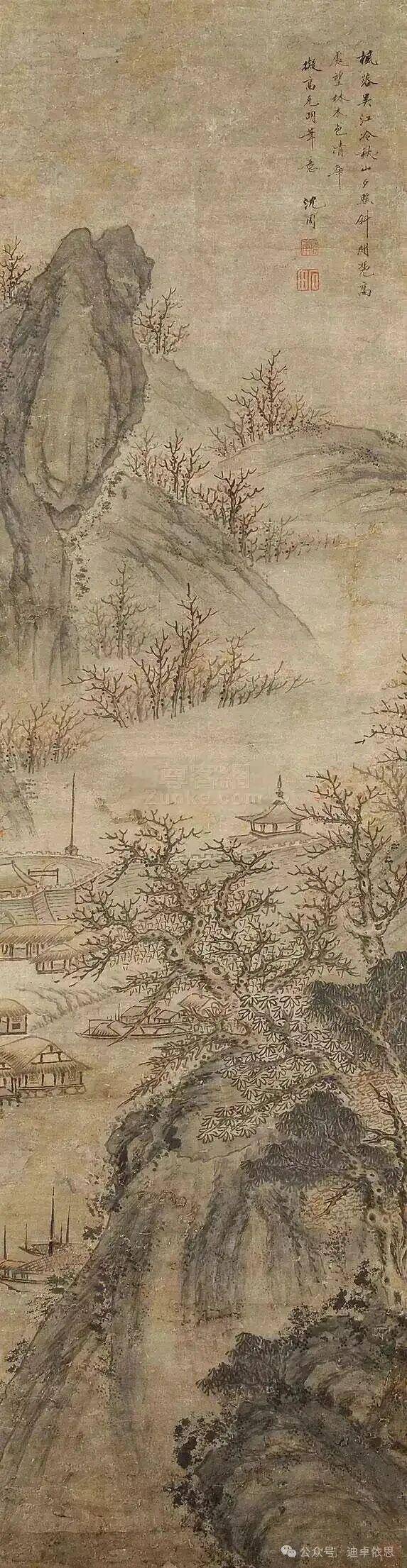

此外,沈周善于通过云气、路径、视点的巧妙安排引导观者视线。如《溪山秋色图》,云雾分隔前后景,形成“隔而不断”的空间层次;山径曲折通幽,暗示“可行可游”;近景渔夫、中景书斋、远景主峰构成“人间—书斋—自然”的三重空间,象征文人精神的逐层升华。

3. 审美意趣:诗画一体与文人自况

沈周山水画常题写自作诗文,实现“诗画一体”的审美融合。如《夜坐图》自题长诗,记述夜坐感悟:“人多求省事,省事亦难处。我从川上坐,静极知趣真。”画面中高士独坐茅屋,面对空山,意境萧疏而深远。诗画互文,不仅补充叙事,更深化了“静观自得”的哲理意蕴。

同时,其山水常具“自况”性质。渔人、高士、读书人等形象,实为画家自我精神的投射。在《魏园雅集图》中,沈周与友人共游园林,画面和谐温馨,既记录现实雅集,也寄托对文人共同体的理想。这种“以画纪事、以景抒怀”的做法,使山水画从“观照自然”转向“表达自我”,推动了文人画的主体性觉醒。

四、沈周对吴门画派的奠基作用与后世影响

沈周不仅是杰出的画家,更是吴门画派的组织者与精神领袖。其影响力通过艺术实践、教育传承与社会网络三重路径辐射开来。

首先,其艺术风格成为吴门画派的范式。文徵明早年师从沈周,其早期山水如《雨余春树图》明显承袭沈周笔意,后虽自成一家,但仍奉沈周为师。唐寅虽风格奇崛,但其《落霞孤鹜图》中山石结构与点苔法,亦可见沈周影响。仇英虽为职业画家,但受沈周审美熏陶,其青绿山水亦融入文人意趣。沈周“集古大成而自出新意”的路径,为后学提供了可资借鉴的创作模型。

其次,其教育方式促进了文人画的传承。沈周不设严格师门,但广收门徒,倡导“以艺会友”,其居所“有竹居”成为吴中文人雅集中心。文徵明、陈淳、王宠等人皆受其指点。这种开放性传承模式,打破了画院垄断,使文人画得以在民间广泛传播。

最后,其社会声望提升了文人画的地位。沈周“布衣而名动公卿”,其画作备受士大夫珍视,求画者“屦满户外”。这种“以艺立身”的成功范例,激励了后世文人投身书画,推动了艺术创作从“职业技艺”向“文人修养”的转变。

从历史长河看,沈周标志着明代文人画的成熟。他上承元四家“逸笔草草”的写意传统,下启文徵明“温润秀雅”的吴门正脉,其艺术实践实现了文人画从“边缘”到“主流”的跃迁,为16世纪江南艺术的繁荣奠定了基石。

五、结论

沈周作为明代中期吴门画派的开创者,其山水画艺术在承袭宋元传统的基础上,融合地域文化与个人才情,形成了“细沈”与“粗沈”并存、笔墨与意趣兼备的独特风格。其作品不仅体现了“可游可居”的山水理想与“诗画一体”的文人审美,更通过开放性的艺术实践与教育传承,构建了吴门画派的基本格局。

沈周的历史贡献在于:其一,完成了文人画在明代的风格转型,使绘画成为士人精神表达的核心载体;其二,确立了苏州作为江南艺术中心的地位,影响了此后百余年的绘画生态;其三,其“以书入画”“以画言志”的创作理念,深化了中国文人画的理论内涵。因此,研究沈周,不仅是理解明代绘画的关键,更是把握中国文人画从宋元到明清演变脉络的重要枢纽。其艺术遗产,至今仍为传统绘画的创造性转化提供着不竭的启示。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (0 个评论)