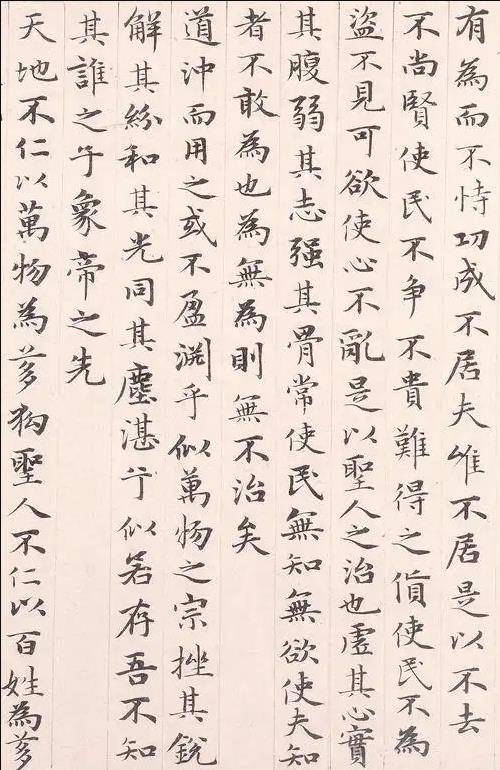

楷书一直被视为基础与典范。它结构严谨、笔画分明,是许多人接触书法的起点,也是日常书写中最常见、最易辨认的书体。

当今普遍认为的楷书是由隶书逐渐演变而来,萌芽于汉末,至唐代达到巅峰。在这一过程中,楷书逐渐取代隶书成为官方文书和日常书写的主要字体。

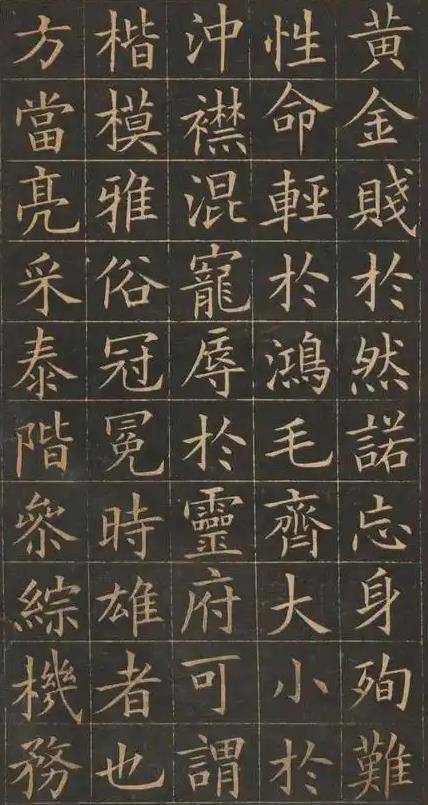

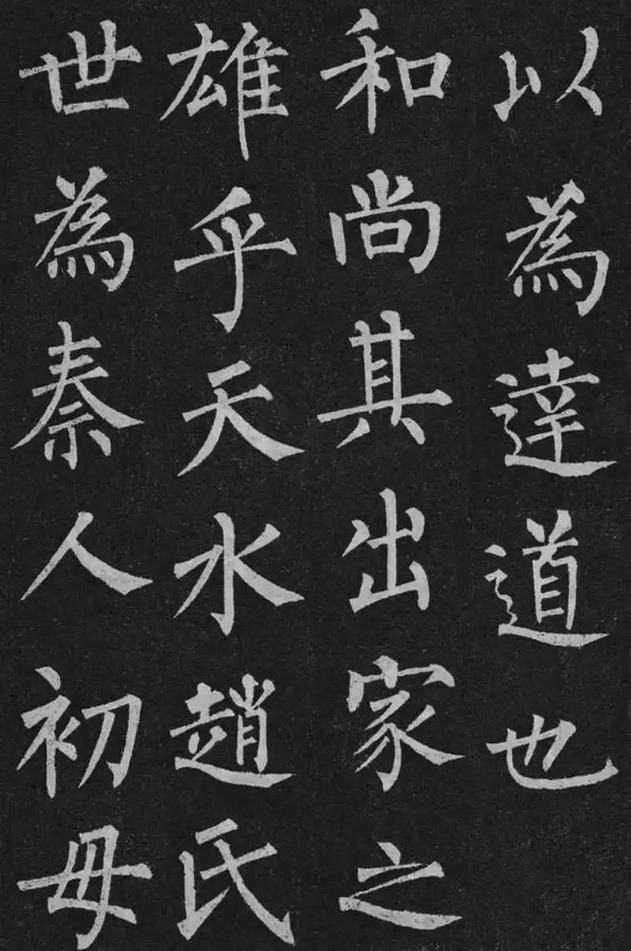

尤其唐楷,以欧阳询、颜真卿、柳公权等大家为代表,建立起一整套严谨的法度,对后世影响深远。也正因如此,许多人将楷书视为书法艺术中最重要、最核心的书体。

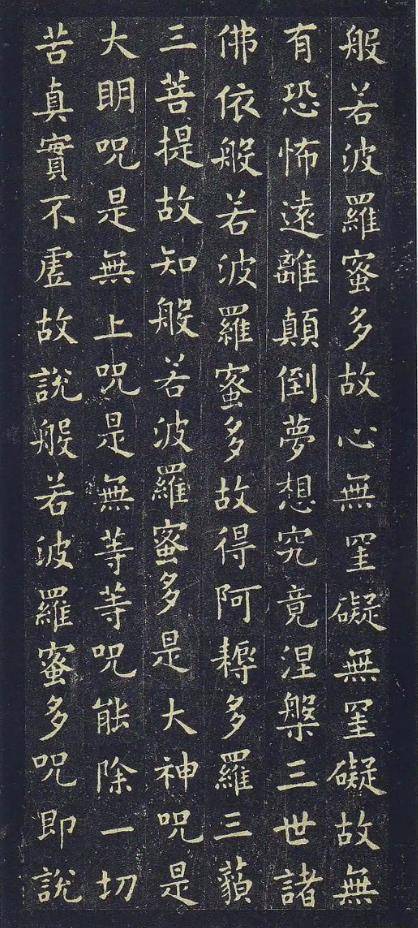

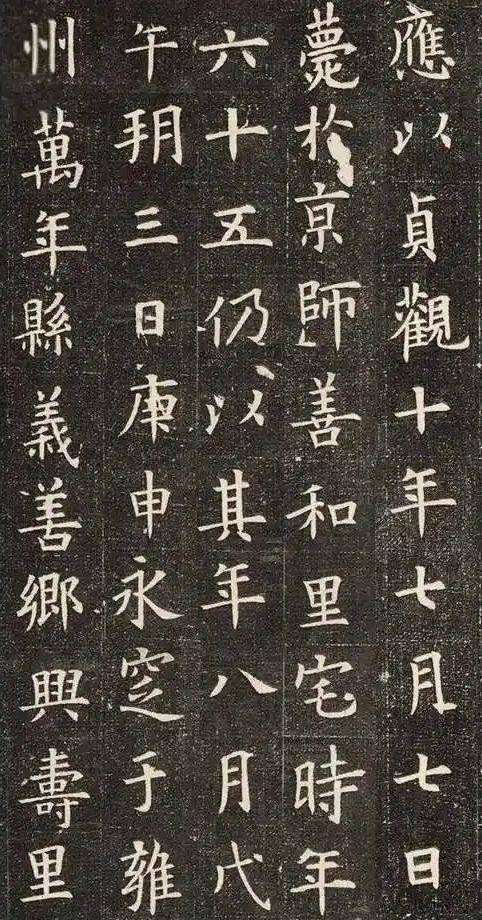

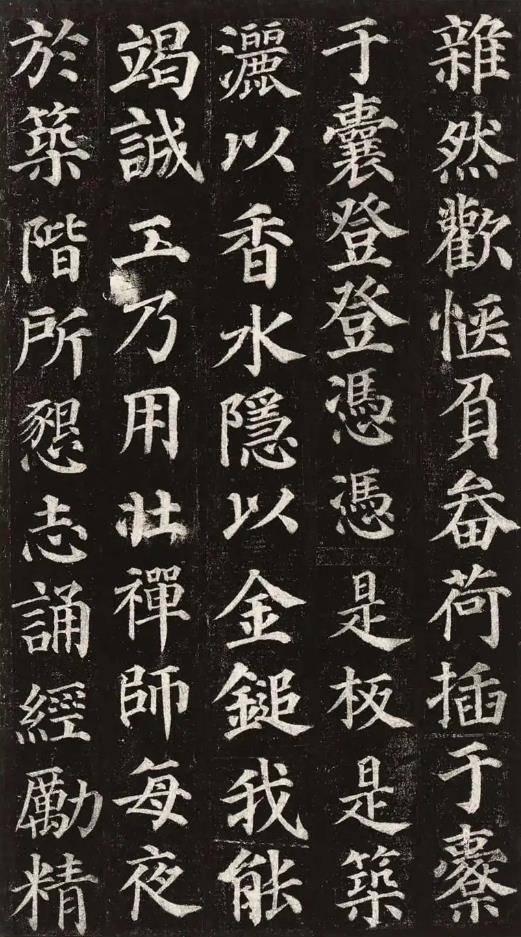

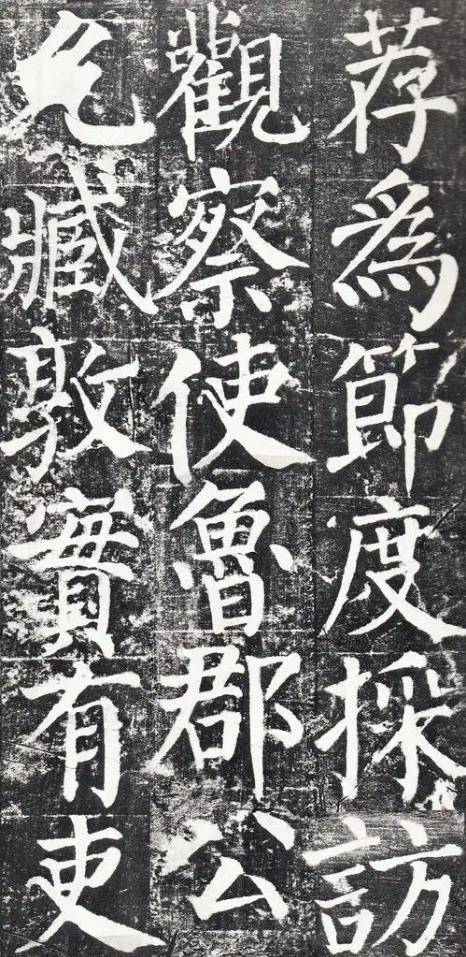

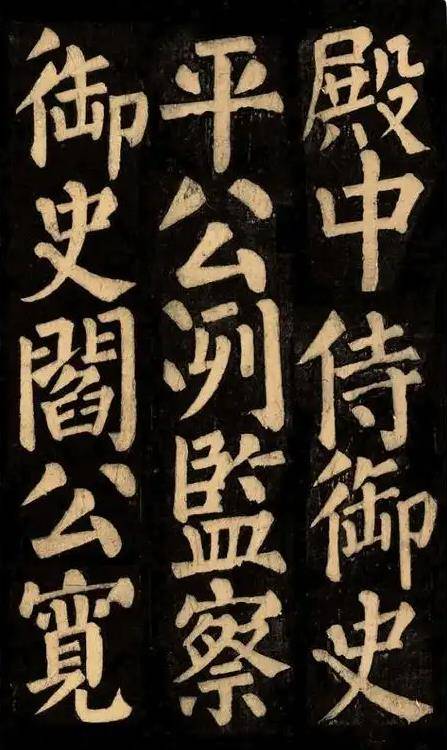

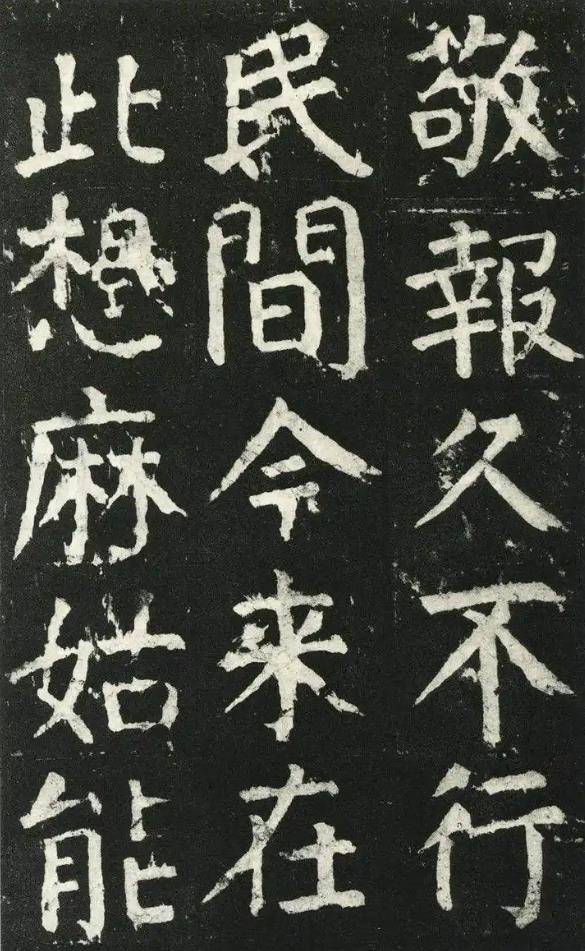

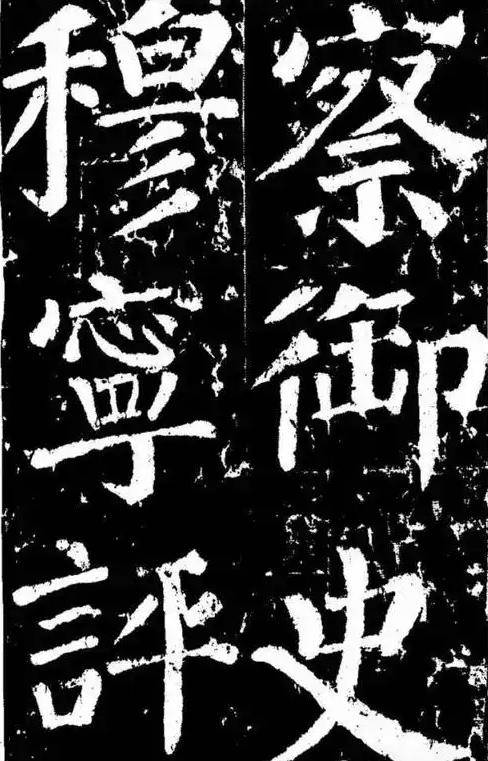

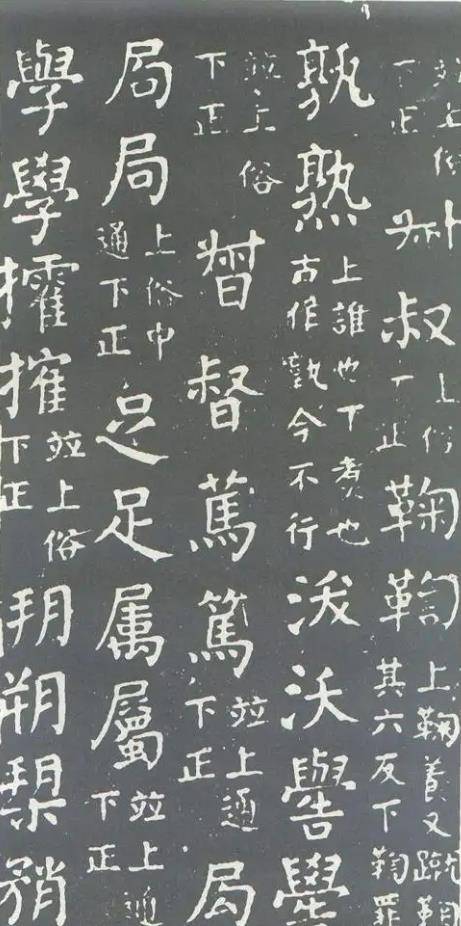

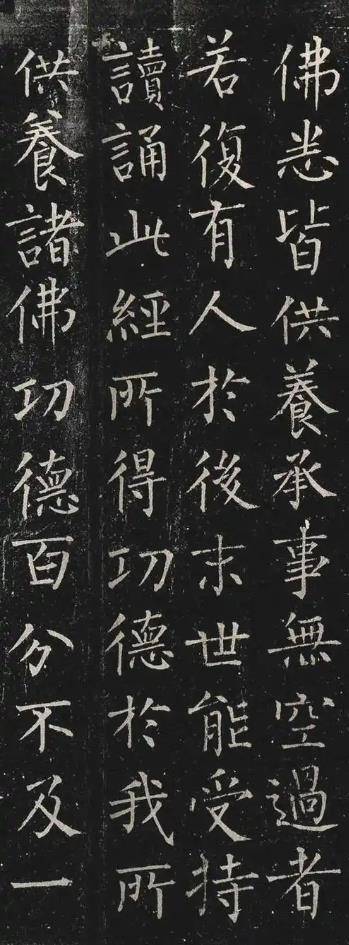

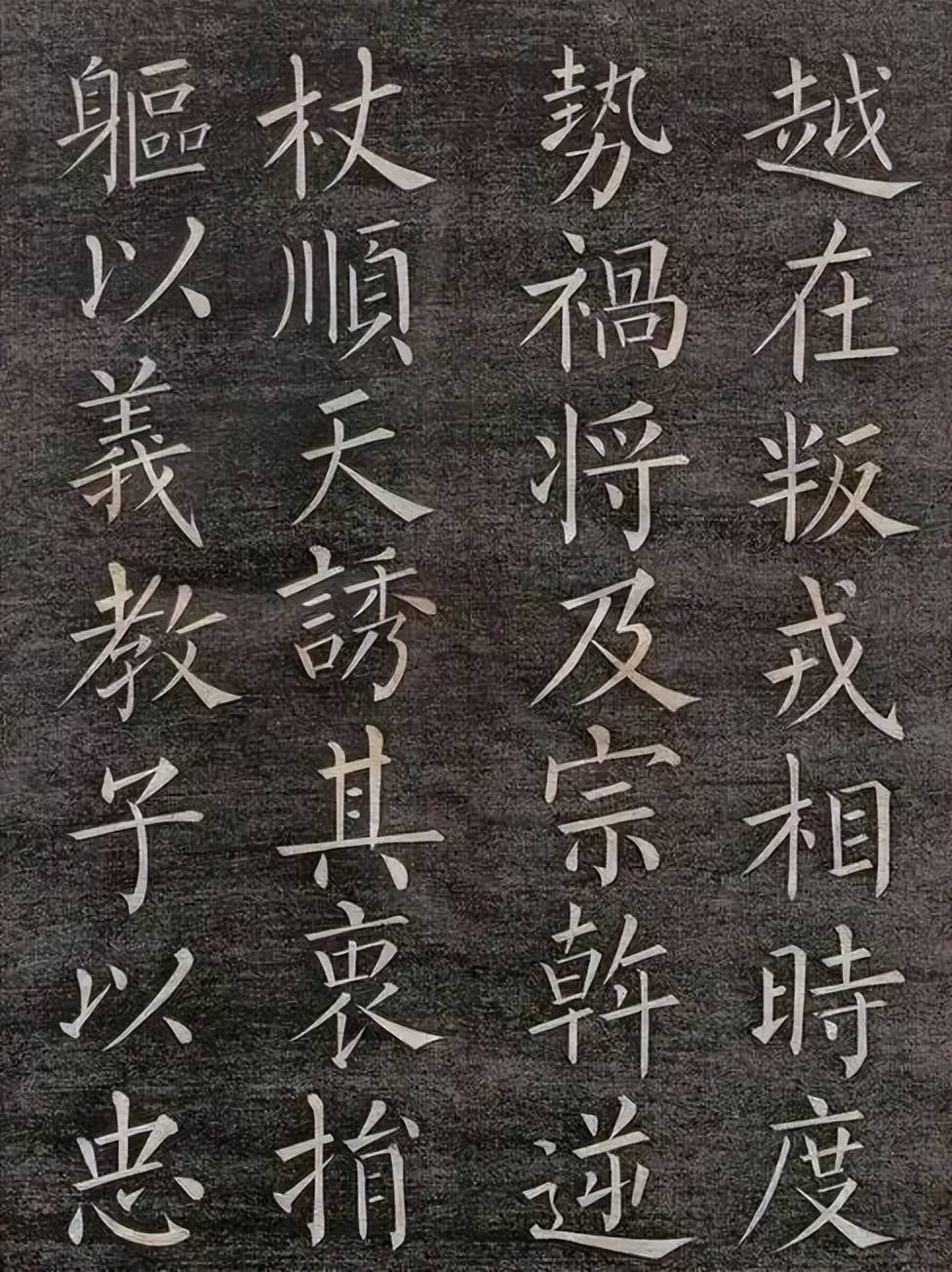

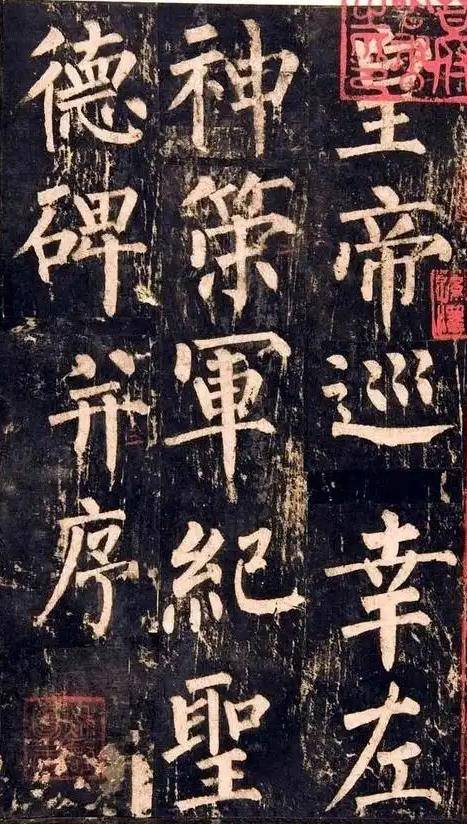

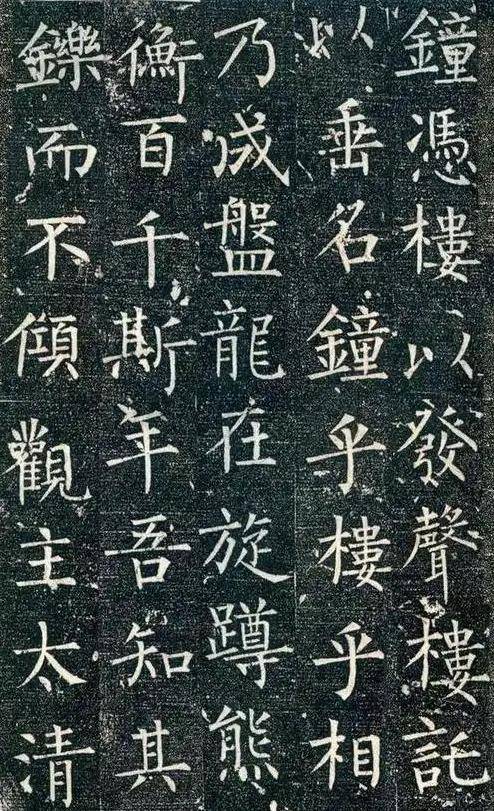

从存世作品的时代分布来看,楷书的辉煌期主要集中在魏晋、南北朝至隋唐。这一时期的楷书作品多以碑刻、墓志、经卷等形式存在,如北魏的“魏碑”,唐人的碑版和写经等。

这些作品固然艺术价值极高,但它们大多服务于实用目的:或为纪功颂德,或为宗教传播,或为文书抄录。换言之,楷书在历史上的繁荣,得益于功能上的普及,而非源于艺术上的自觉。

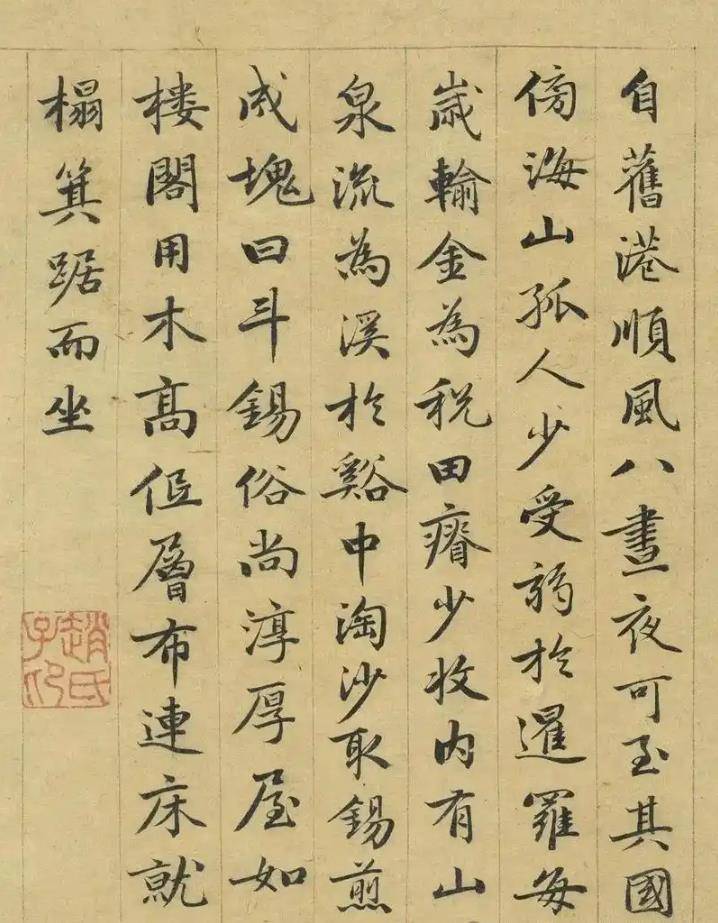

宋代“尚意”书风的兴起,强调书家个性、情感与意趣的表达。苏轼、黄庭坚、米芾等大家虽皆能楷书,但他们的艺术成就最突出地体现于行书和草书。

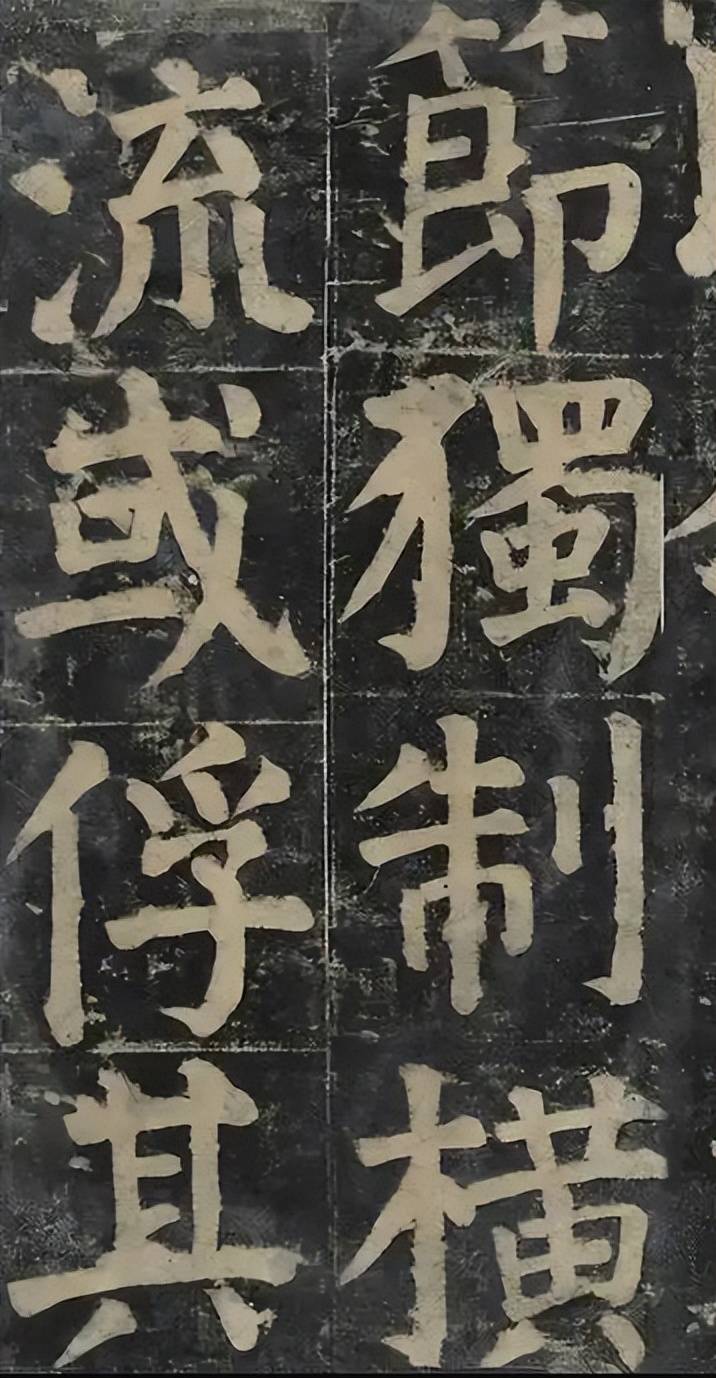

元、明两代,赵孟頫、文徵明等人虽致力于楷书的复兴,但整体上仍未改变行、草书成为创作主流的局面。

这种现象背后反映的,是古人对楷书的基本定位:它更接近于一种实用工具,而非艺术表现的核心载体。

古人习楷,多为“筑基”,为掌握用笔、结字的基本规律。一旦进入创作,则更倾向于借助行、草来抒发性情。

即便有一些楷书作品表现出较强的艺术性——如褚遂良的《雁塔圣教序》或颜真卿的《颜勤礼碑》——它们仍大多服务于实用书写需求,与纯粹为艺术而创作的行草作品有所不同。

进入当代,书法的实用性几乎被现代科技完全取代。毛笔退出日常书写领域,书法转而向纯艺术方向发展。

在这一转变中,行、草书因其节奏多变、易于表达情感而获得更大发展空间。隶书也因富于装饰性和变化性,成为许多书家表现个性的选择。相比之下,楷书的处境显得尴尬。

唐代楷书的高度成熟,一方面建立起典范,另一方面也压缩了后来者的创造空间。宋以后,楷书逐渐走向规范化、程式化,至明代“台阁体”和清代“馆阁体”的出现,更是将楷书推向极致的工整和刻板。这种追求整齐划一、缺乏个性的审美,严重阻碍了楷书作为艺术形式的发展。

尽管近年来有不少书家努力探索楷书的现代艺术性,例如尝试融碑入帖、借鉴民间书写或吸收现代构成意识,但真正取得突破者仍寥寥无几。

大多数人的楷书创作仍在唐楷或魏碑的框架中徘徊,难有实质性的新变。楷书一直被广泛视为训练基本功的手段,而非艺术表达的目标。

当然,指出楷书并非书法主流,并不意味着否定其价值。正相反,楷书作为书法体系的基础,始终发挥着不可或缺的作用。

它代表着法度与秩序,是理解汉字结构、掌握笔法节奏的重要途径。没有楷书的训练,行、草书往往容易流于浮滑或混乱。

但基础不等于主流,正如建筑的地基不等于建筑本身。主流应代表一个时代最活跃、最具创造性的艺术方向,而在书法史上,这一角色往往由行、草书承担。

楷书在实用书写史上地位显赫,但从艺术创作的角度看,它始终未成为推动书法艺术向前发展的主流力量。

尤其在当代,楷书如何既能保持其法度精神,又能融入时代审美、实现艺术性的突破,仍是一个待解的难题。

或许只有当楷书真正从“工具性”走向“艺术性”,从“法度”走向“表情”,它才有可能在未来的某一天,真正成为书法艺术的主流。而这一天,至今尚未到来。

发表评论 评论 (1 个评论)