《蝇头小利与画坛逸事》

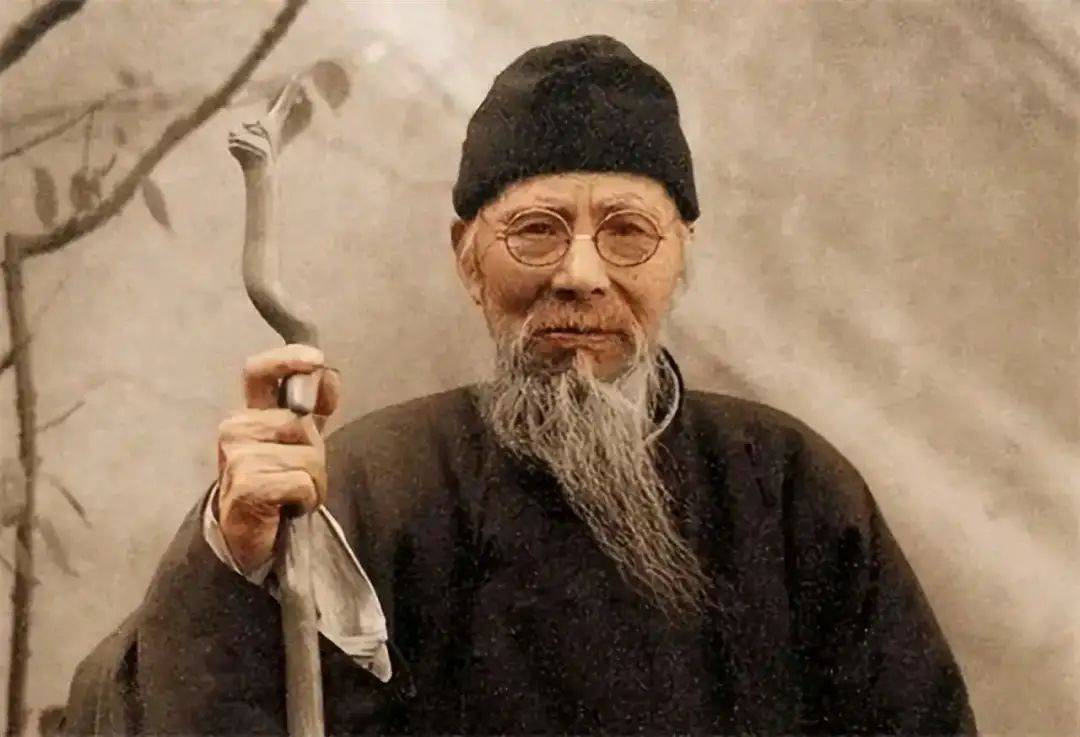

民国三十八年春,北平城里的槐树刚抽出嫩芽,一位衣衫半旧的文人捏着两枚银元,在齐家门前踌躇。这场景教人想起绍兴乡下那些攥着铜板在当铺前打转的穷书生,只是今日这位求的不是米粮,而是画作。

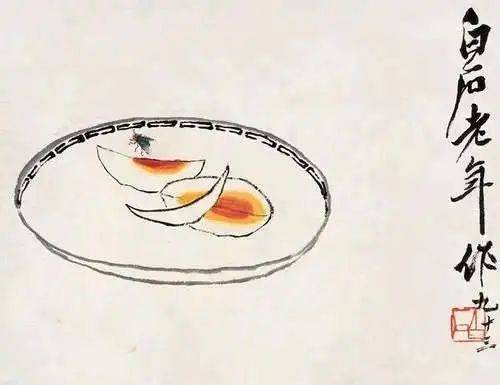

白石老人正在院中磨墨,听闻来意后,枯枝般的手指拈起半张宣纸边角。墨线游走间,两枚咸鸭蛋跃然纸上,青白相间的蛋清裹着橘红的蛋黄,倒像是刚从江南酱缸里捞出来的模样。求画者搓着手陪笑:\"先生,这...未免太素净了。\"老人闻言,笔锋陡转,一只绿头苍蝇便趴在蛋壳上,须脚分明,竟似能听见嗡嗡振翅声。

这桩旧事在琉璃厂的茶肆里传了半世纪。待到丁亥年拍卖槌响,五十一万七千五百元的价码惊得满座茶客呛了茶水。有人嘀咕:\"早知今日,当年该多攒几幅苍蝇画。\"这话倒让我想起故乡那些见着银元就两眼发直的市侩,艺术在他们眼里,终究不过是待价而沽的货物罢。

画坛向有\"南张北齐\"之说。徐悲鸿的骏马踏碎山河,张大千的仕女眼波流转,傅抱石的山水吞吐烟霞。偏是这湖南老倌,专爱画些虾兵蟹将、草虫蝼蚁。他笔下的白虾能卖上亿,可谁还记得宣统年间,这个\"芝木匠\"初到京城时,连颜料钱都要数着铜板算计?

娄师白曾说师父腰间钥匙串响如编钟。米缸要锁,画箱要锁,连待客的月饼都锁成了\"白石铁饼\"。某回有客至,见糕饼上蛛丝横陈,掰开竟爬出几只米虫,倒与那咸鸭蛋上的苍蝇成了隔空呼应。这般悭吝,倒与《儒林外史》里严监生临死不忘灯芯的做派有几分相似。

然细究其源,何尝不是贫寒蚀骨?白石少时家贫,学画时连宣纸都要正反两用。某商贾重金求虾,添笔时却得只死虾\",老人直言:\"赊账的虾活不过夜。\"又有人付半价索画,他便只画半个虾头,那断口处墨迹森然,倒像是被人生生掐断了脖颈。

说来那幅\"苍蝇戏蛋\"后来能拍出天价,怕也是因着这般执拗脾性。今人总道艺术无价,却惯用银钱丈量。倒不如学学白石老人,任你黄金万两,我自一笔不苟。画坛今又逢春,愿后生们能守住这份\"宁画苍蝇不画虚名\"的骨气,方不负这水墨丹青千载风流。

发表评论 评论 (1 个评论)