许是父亲对我的影响潜移默化之关系 ,许是命运安排 。如今我手里拿的还是父亲的画笔 , 几十载春秋过去 ,觉得应该把自己的一些经历向关心白石老人及其子嗣的世人作一介绍 。——齐 良 迟

本文节选自《白石四子--齐良迟》

编著:北京齐白石艺术研究会

天津人民美术出版社 2021年7月出版

1941年,父亲八十一岁。父亲觉得我的大妈妈已经去逝,母亲也随侍他多年了,因此,特请了胡佩衡、陈半丁、王雪涛、刘冰庵、王庆雯,此外,还有我和我弟弟齐良已,妹妹齐良芷等亲友共二十九人,在北京庆林春饭庄订了三间一套的包房,亲朋共聚。席间,父亲正式宣布我母亲胡宝珠由副室立为继室。

《齐氏五修族谱》谱内,在关于母亲一栏的上边空白处,可以见到父亲这样写道:“胡氏宝珠侍余不倦,余甚感之,于民国卅年(1941)五月四日,在京华凭威友二十九人,立陈、胡所生之子各三人之分关产业字,并诸客劝余将宝珠立为继室,二十九人皆书名盖印,见分关字便知。白石批记。日后,齐氏续谱,照称继室,白石批。”[ 注:《齐氏五修族谱》载,胡氏宝珠为“副室”。栏内印刷文字为:“以茂女,名宝珠,四川重庆府丰都县人,清光绪二十八年壬寅八月吉日生。生良迟、良已,女:良怜、良欢、良芷”。栏内手书文字是父亲当年补记的:“殁于民国三十二年(1943)十二月十二日亥时,享年四十二岁。民国三十二年(1943)乃癸未。”]

一九四一年六月立胡宝珠为继室时留念

前排右四:齐白石,前排右五:胡宝珠,

前排右三:四子齐良迟,前排右二:胡佩衡

我母亲身体不太好,常犯喘的毛病,到中年又犯上一种病,发作起来手足僵直,人事不省,要别人马上扶起来坐正,将手和腿蜷起来,慢慢才能缓过气来。所以一到犯这种病,我们就轮流值班,昼夜看护,照看我母亲的是我和齐良已、王庆雯、娄少怀四人。平时,父亲是从不让别人在他的画案子上画画的,但在我们看护母亲期间可以破例。我们四人利用晚上值夜的时间,临了一幅我父亲的四喜图:每个人各画一只喜鹊,我弟弟齐良已又画了一块石头。父亲在这幅画上篆了“四喜图”三个字,并题云:“门客娄少怀王庆雯儿辈良迟良已合作白石题。”

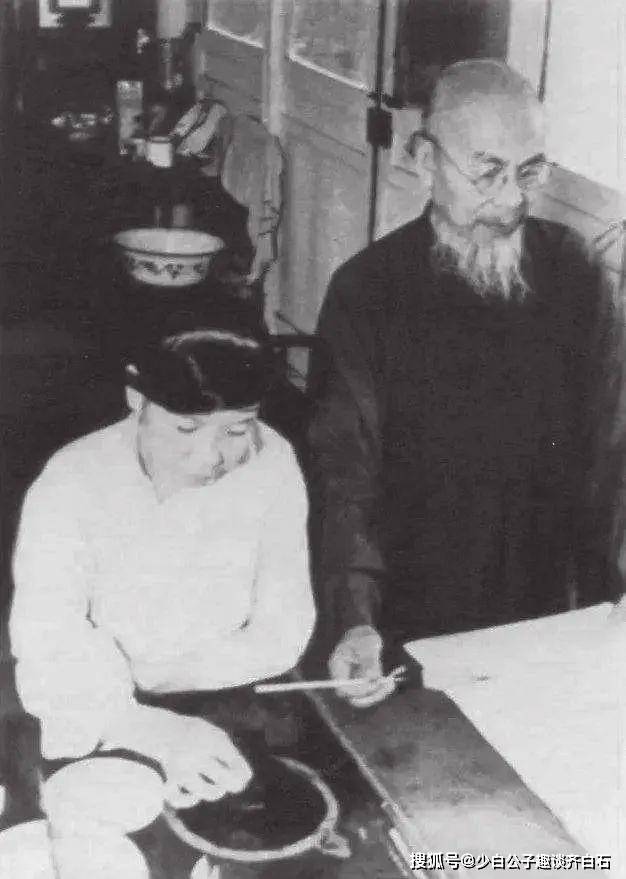

齐白石作画,夫人胡宝珠研墨

日本人投降的前两年,我母亲因难产去世,这对我父亲来说,是一次重大的打击,亦是父亲始料不及的。母亲去世时,年仅四十二岁,我从此也失去了一位慈爱的母亲。

母亲亡故后,父亲极为悲痛,曾停止作画数日,并为我母亲写了祭文和两副挽联。祭文是这样写的:“夫婿璜涕泣,谨以不腆之酒肴,致祭于宝珠贤妹夫人之灵位前曰:夫人尝与璜戏言曰,“宝珠若死君后,不畏道路艰难,必携一家扶君榇还乡;若死君先,停棺不葬,君若生还,带宝球之柩葬于齐氏祖山,倘九泉有知,亦涕泣感戴。’今朝事到眼前,岂食言于我夫人,故将我夫人之柩,暂寄宣武门外法源寺,俟时乱稍平,决不负我夫人也。鸣呼!尚飨。”

挽联的上联是:

共扭赤绳来,后死不如卿有福。

下联是:

独登西土去,再生应补我同归。

这一联高高挂在母亲棺前两侧,中间有一横批:老幼何堪。

另一联的上联是:

拈珠百零八粒,香细镫昏,佛即心,心即是佛。

下联是:

举案二十四年,夫衰妻病,卿怜我,我更怜卿。

父亲的这些祭文和挽联,并没有保存下来,只怪我那时二十三岁,不晓事体,祭文和挽联的内容,当然更是忘得无影无踪了。后来,我去看望父执王森然先生时,王老告诉我他在清点劫余书籍当中,发现了夹在书中的他当年的笔录。得到王老的同意之后,我通通转录下来,作为对先人的缅怀。感谢王老有心,弥补了我的一大遗憾。从这些祭文、挽联中,可以深深感受到父亲对母亲的真挚情感。当时亲朋弟子送来的联幛,把跨车胡同的外院 ( 就是父亲所说的东院子 ) 四边的席墙 ( 为举行诵经七日和祭奠仪式,临时搭了席棚 ) 都挂满了。那些挽联,我当时也没有抄录,但其中有一副至今犹能背诵下来,那是父亲的老友,在宣武门龙泉寺下院居住的陆和九老先生,遣他的公子送来的。

上联是:勤俭向夫君,白首竟虚偕老愿。

下联是:慈祥庇儿女,青年须慰在天灵。

我之所以能记住这副挽联,并且长达四十余年不忘,是因为我深深感到,母亲确确实实无愧于上下联中的前五个字。而上联的后七个字,联系父亲写的祭文中的生死之约来看,令人回肠九转,遗恨绵绵。下联中的后七个字则作为我终生的座右铭,当永志不忘。由于时间的推移,父亲深知南还无望,决定葬身北地,亲自选定古燕西郊之骆驼脖( 现为西郊魏公村 )“湖南公墓”,将继室宝珠夫人之棺木移葬于此,并在宝珠夫人墓的右侧亲立生圹,并立墓碑,文曰:“湘潭齐白石墓”。宝珠夫人的碑文是:“继室宝珠之墓”。

发表评论 评论 (3 个评论)