戴培仁 字瓌,号象外斋主,别号墨波培仁。1952年生于安徽界首。自幼习画,恢复高考后考入高校美术系后留校任教。在中国画领域笔耕不辍,继承传统笔墨兼收并蓄锐意出新。人物山水花卉动物无所不能,尤擅水墨人物画,精研古典题材人物作品,其笔简意赅形神兼备,风格高古隽永飘逸洒脱。至今已在全国及国外举办画展二十余次。荣宝斋、中央美术学院与中国美术学院出版社,上海人民美术和天津杨柳青画社等共出版画集、画谱三十余册。戴培仁先生现为国家一级美术师,中国书画院常务理事,李可染画院海派艺术研究会顾问,民革中央画院理事,加拿大阿尔伯塔艺术大学荣誉博士。英国爱丁堡艺术学院院士。深圳市美协理事,深圳书画艺术院教授。

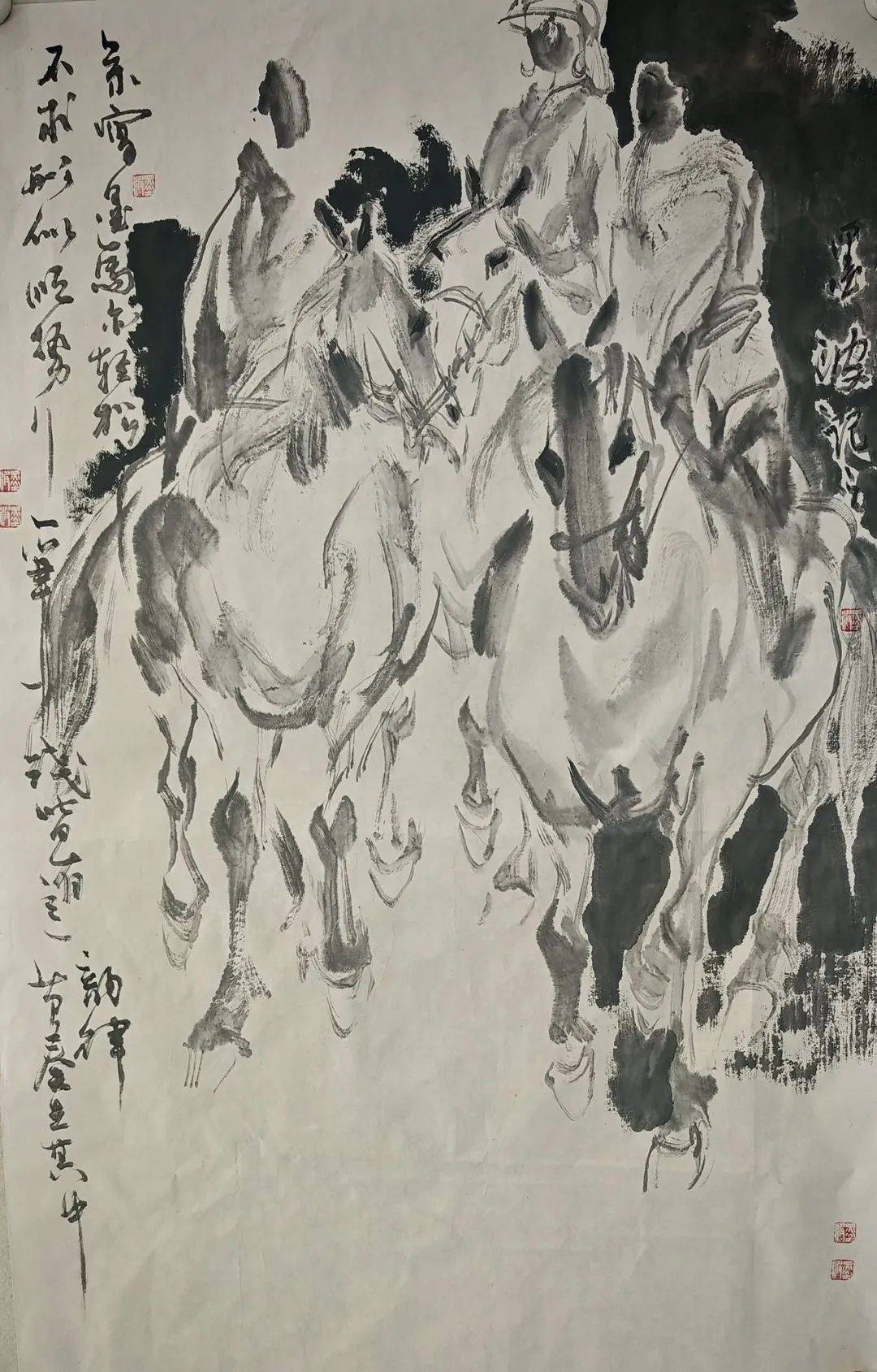

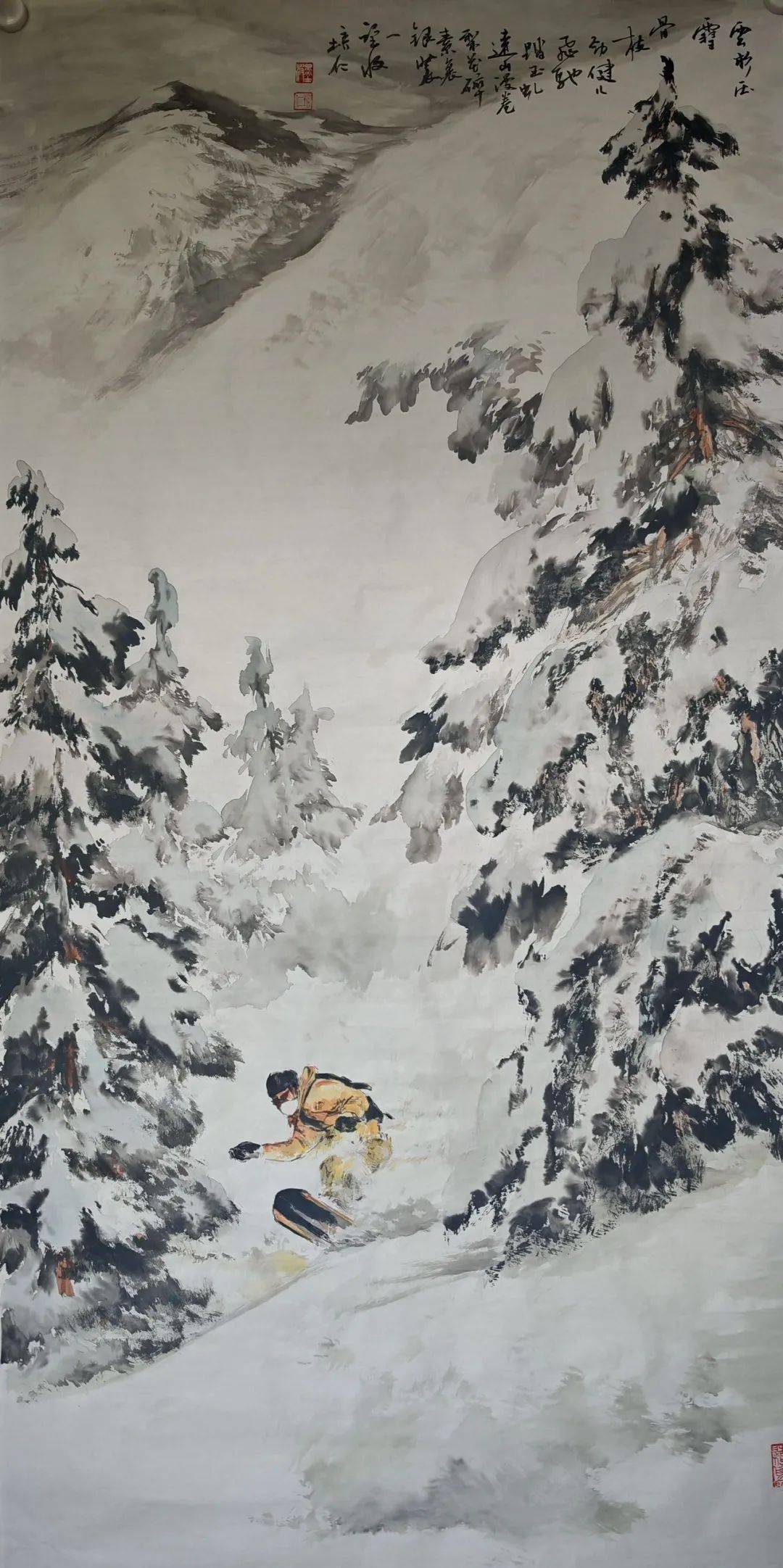

在当代中国画坛,戴培仁以其“全能型”的创作实力与“高古隽永”的艺术风格,成为备受瞩目的文人画家。这位字瓌、号象外斋主、别号墨波培仁的艺术家,1952年生于安徽界首,自幼习画的童子功与高校美术系的系统深造,让他在中国画领域打下了“人物、山水、花卉、动物无所不能”的深厚根基,而尤擅的水墨人物画,更以“笔简意赅、形神兼备”的特质,在古典题材创作中独树一帜。从国内画展到海外荣誉,从荣宝斋画集到国际艺术院校的认可,他的笔墨世界始终流动着传统文脉的雅致与创新探索的锐气。

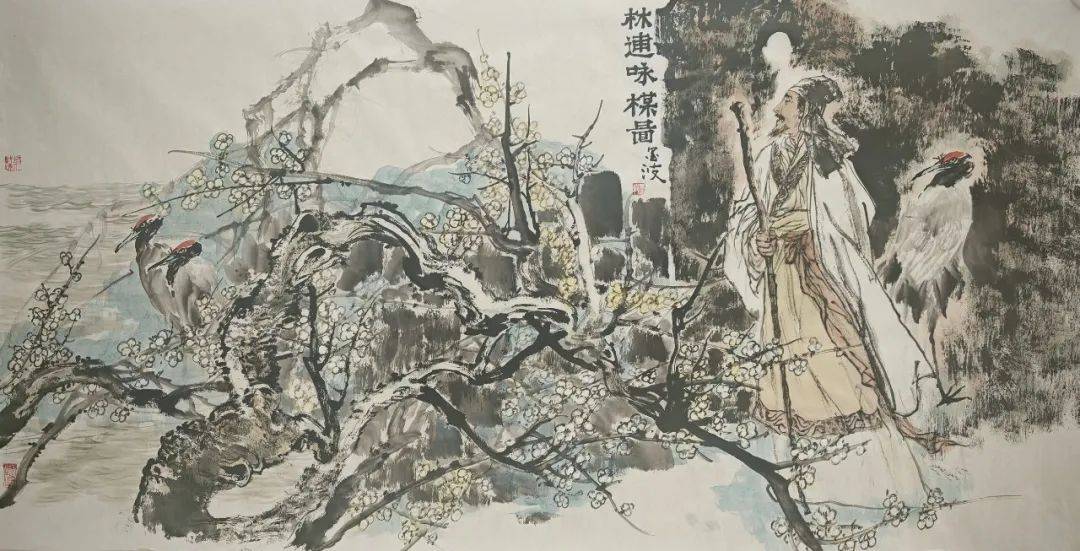

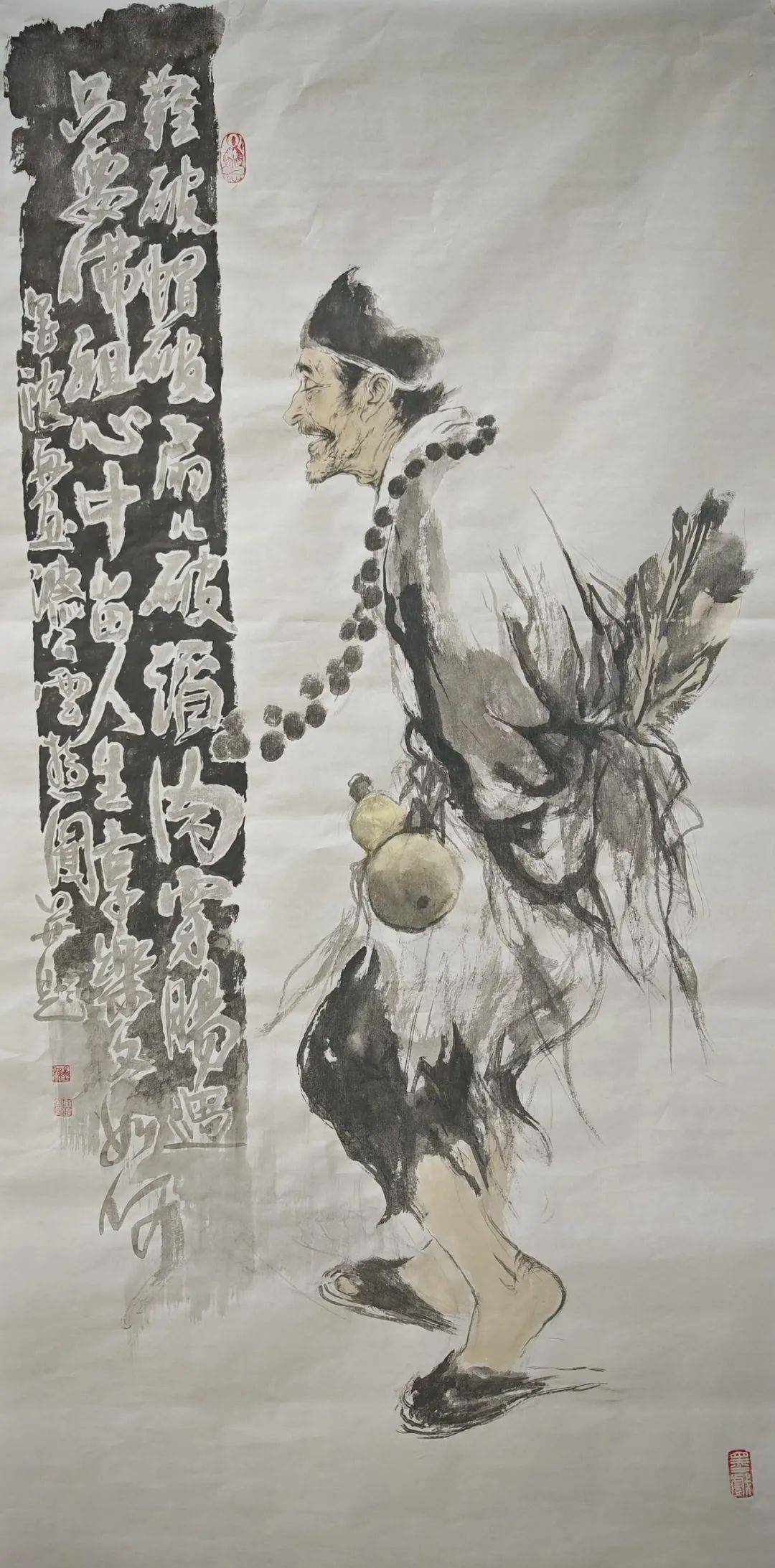

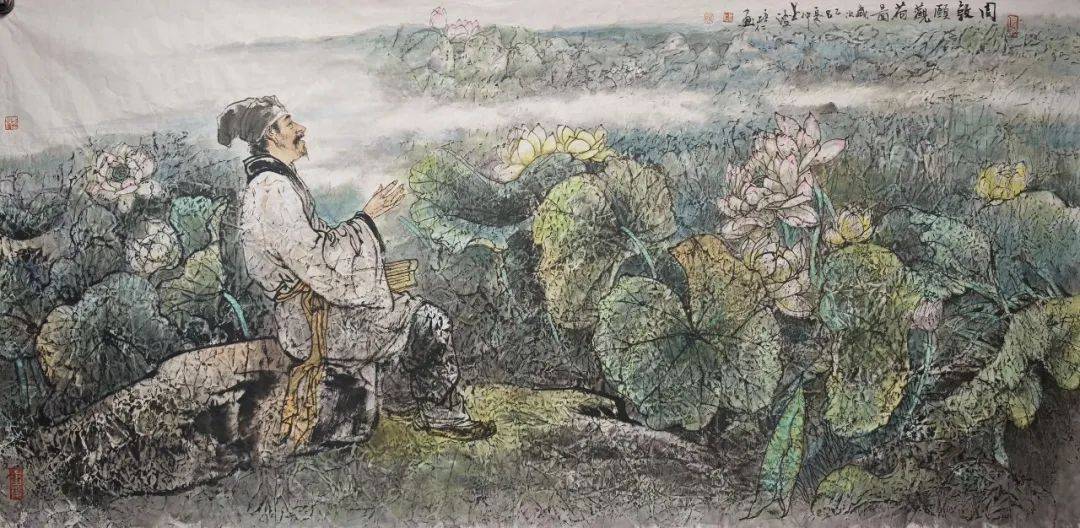

戴培仁的水墨人物画,最动人之处在于对“古典精神”的精准捕捉。他精研历史典故与文人风骨,笔下的先贤高士、仕女仙佛,从不刻意追求繁复的装饰,而是以极简的笔墨勾勒出内在的气韵。《东坡赏砚图》中,苏轼身着宽袍席地而坐,一手抚砚,一手执笔,面容清癯却眼神明亮,似在与古人对话。衣纹以“兰叶描”勾勒,线条流畅如行云,墨色的浓淡变化自然区分出衣料的转折,寥寥数笔便显飘逸;背景仅以一方古砚、几卷残书点缀,留白处似有茶香袅袅,整幅画透着“大江东去,浪淘尽”的豁达与“一蓑烟雨任平生”的通透,将苏轼的文人风骨刻画得入木三分。这种“以简驭繁”的功力,源于他对传统笔墨的深刻理解——从吴道子的“吴带当风”到梁楷的“减笔人物”,他取其精髓化为己用,最终形成“笔少意多”的独特语言。

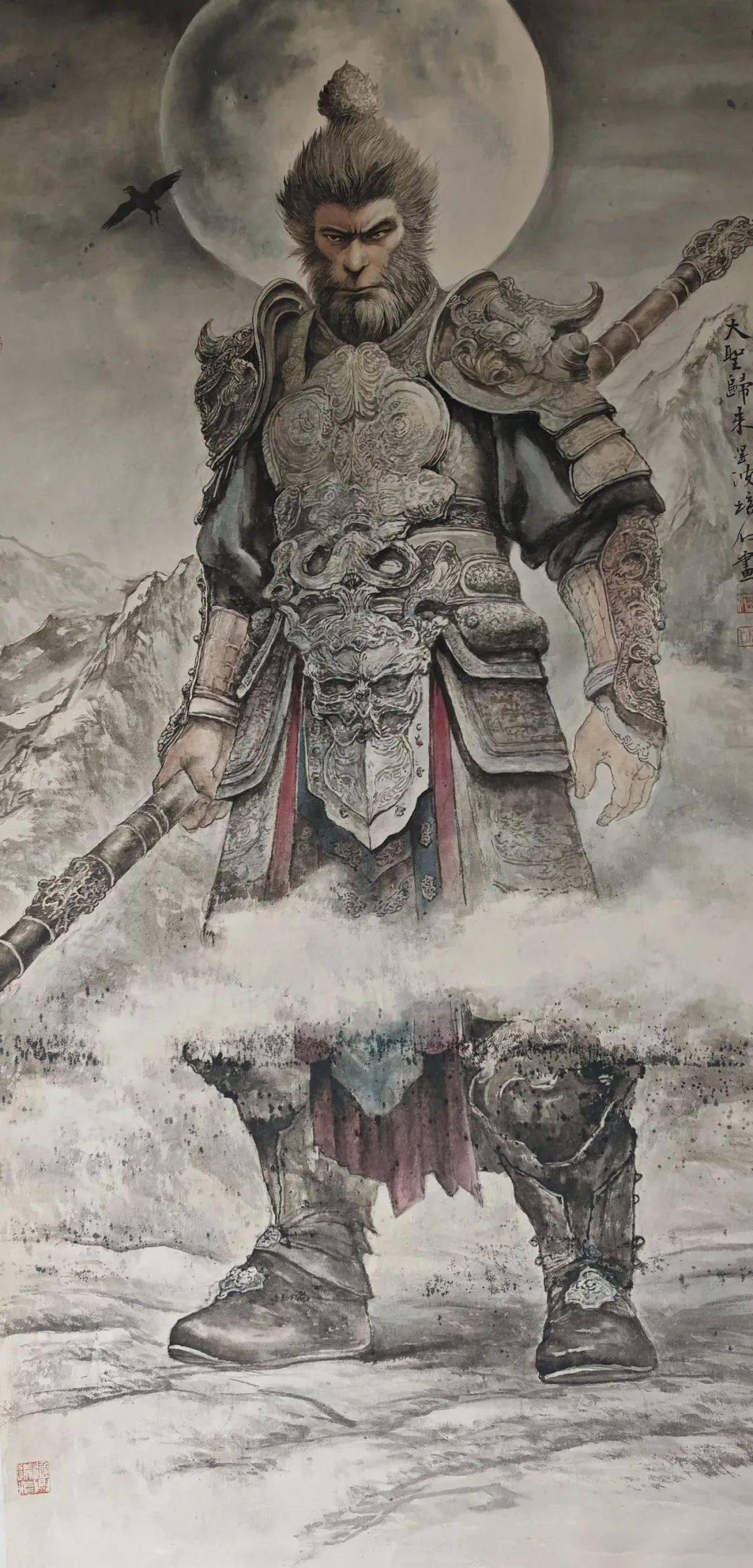

他的人物画“形神兼备”,更在于对“细节”的精妙取舍。画古典仕女,他不着力于容貌的艳丽,而侧重表现气质的清雅:《洛神赋意》中,洛神衣袂飘飘,以“游丝描”勾勒的裙摆似有若无,墨色轻淡如薄雾,面部仅以淡赭石轻点,眉眼间却藏着“翩若惊鸿,婉若游龙”的娇羞与怅惘;绘神话人物,则突出“仙气”与“正气”的平衡,《钟馗巡夜》里,钟馗豹头环眼却不狰狞,虬髯以焦墨皴擦出刚劲,袍服的线条劲挺如铁,手中的折扇却透着几分儒雅,刚柔相济间,让这位“捉鬼大神”多了份“护佑苍生”的温情。这种对人物精神内核的精准把握,让他的古典题材作品超越了“仿古”的表层,成为与历史对话的媒介。

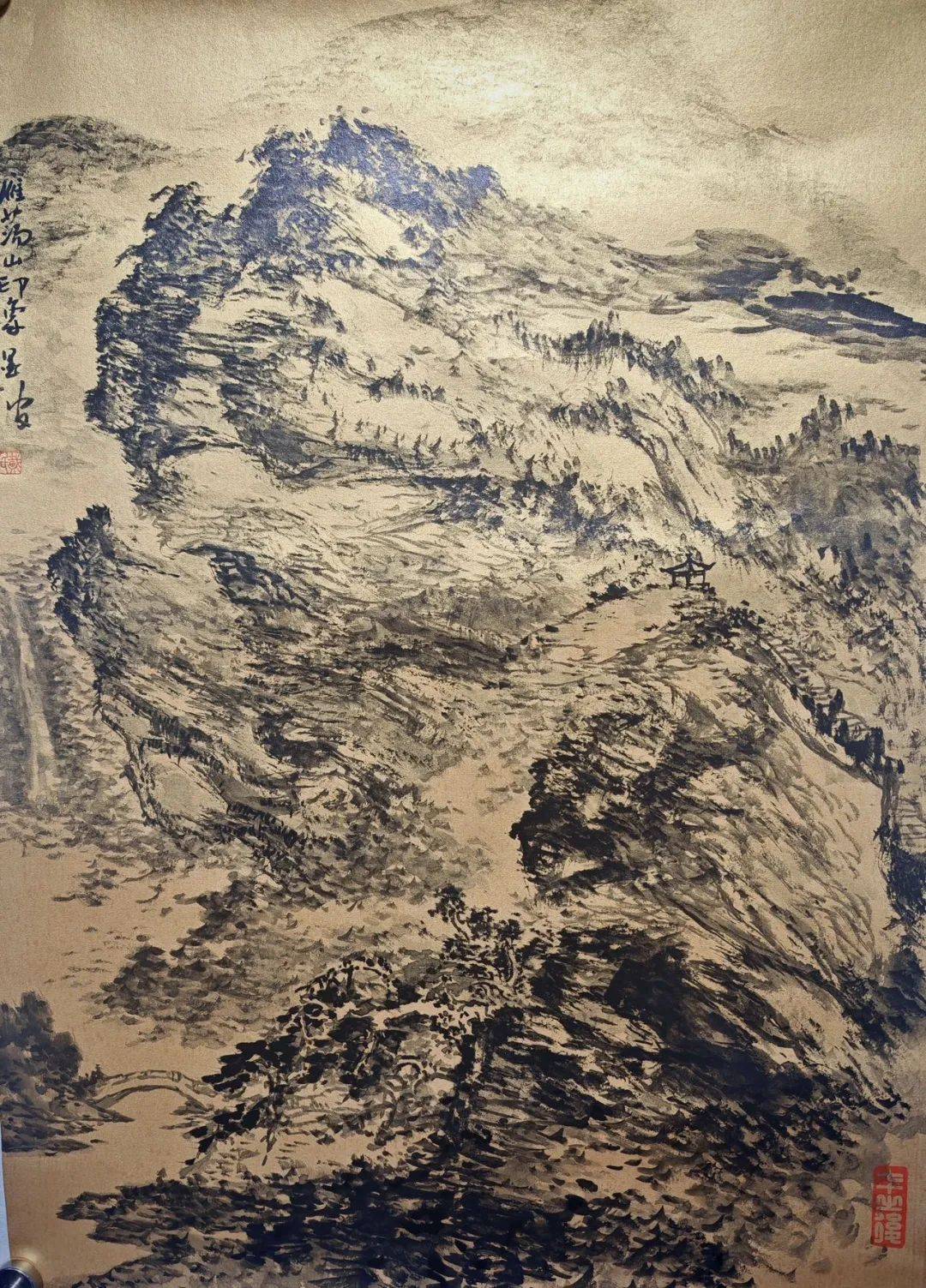

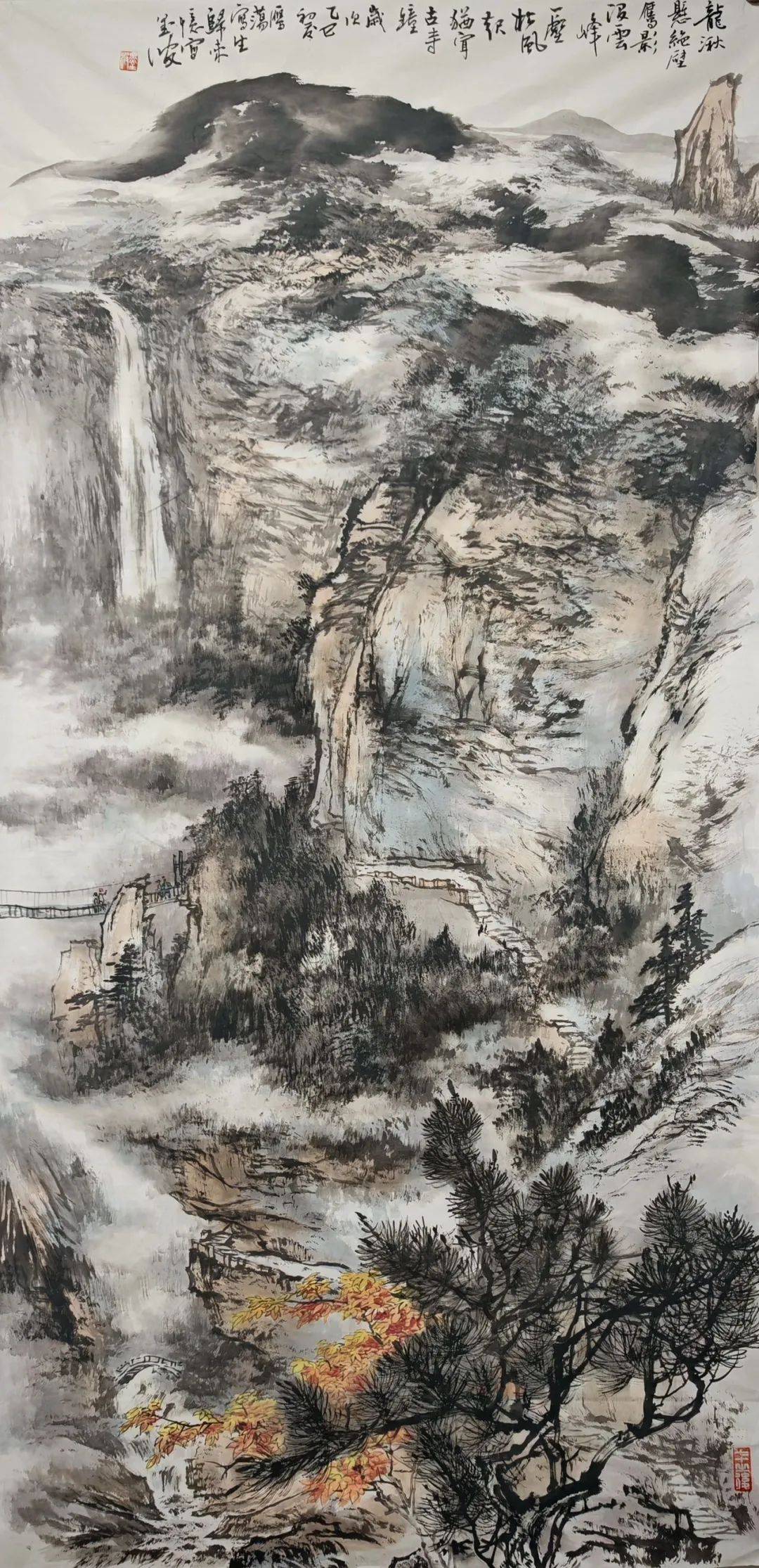

戴培仁的“全能”不仅体现在人物画,山水、花卉、动物同样造诣深厚,且与人物创作相互滋养。他画山水,常作为人物的背景,却绝非简单的陪衬:《竹林七贤》中的远山以淡墨晕染,云雾缭绕如仙境,近景的竹林以浓墨点簇,竹叶的疏密藏着风的流动,与七位高士的放达形成“天人相融”的意境;他绘花卉,多取“梅兰竹菊”等文人题材,《墨兰图》中,兰叶以“篆籀笔法”写出,劲挺中带柔韧,花朵以没骨法点染,清雅中见生机,常与人物画中的“君子”形象相映成趣。这种“画科互通”的素养,让他的作品更显丰富与厚重,正如他的号“象外斋主”所喻,笔墨之外,自有更广阔的意境。

二十余次国内外画展与三十余册画集的出版,见证了戴培仁艺术的广泛认可。荣宝斋、中央美术学院出版社等权威机构出版的画集、画谱,既收录了他的经典作品,也展现了他对传统技法的梳理与传承;而加拿大阿尔伯塔艺术大学荣誉博士、英国爱丁堡艺术学院院士等国际荣誉,则彰显了他的艺术在跨文化语境中的影响力——外国人或许不懂“洛神”的典故,却能从他飘逸的线条中感受到东方的浪漫;同胞则能从熟悉的题材中,读出传统文化的温度。

作为国家一级美术师、中国书画院常务理事,戴培仁始终以“传承与创新”为己任。在深圳书画艺术院任教期间,他将自己“继承传统、兼收并蓄”的理念传递给后辈,强调“学古不是复古,要在笔墨中见自己”。他的创作也践行着这一理念:既保留了传统文人画的“书卷气”,又融入现代审美的“简洁感”,让古典题材在当代仍能引发共鸣。

从安徽界首的自幼习画到深圳的笔耕不辍,从国内展厅到国际舞台,戴培仁的艺术人生始终围绕着“笔墨”与“精神”两个核心。他的画里,有古人的风骨,有笔墨的韵味,更有一位当代画家对传统的敬畏与对创新的执着。那些衣袂飘飘的古典人物,不仅是历史的剪影,更是他用笔墨编织的文化梦境——在那里,高古隽永的气韵与飘逸洒脱的精神,永远鲜活。

发表评论 评论 (5 个评论)