慢生活是否应成为一种新常态——兼谈国画大师邱汉桥的精品国画《福日》

米新桥

自古以来,文章的标题最难定。俗话说:题好一半文。关于本文的题目,我考虑了很长的时间,曾经想把慢生活改成慢艺术,那么题目就成了慢艺术是否应成为一种新常态,这样定题目的好处是可以集中力量谈谈什么是慢艺术。也许是做了几十年管理工作的原因,考虑事物喜欢宽泛一些,广阔一些,思来想去,最终定稿还是把标题确定为“慢生活是否应成为一种新常态”,因为我感到,艺术来自于生活,生活(包括社会生活、政治生活、文化生活、家庭生活等等)对艺术的影响巨大。一个人不论是高层领导还是平民百姓,不论是文化大师还是艺术爱好者,他们干任何事情,都与其生活环境、生活状态、生活方式、生活经历、生活目标、生活品质、生活素养等等息息相关,而艺术创作则更是与生活密不可分,艺术源于生活,高于生活,艺术基本上是生活的写照。古今中外无数艺术家创作的艺术作品,莫不是其生活的基本反映。这就是生活与艺术之间的辩证法,谁也离不开这个法则,如果有谁离开了这个法则,他一定会被历史所抛弃。

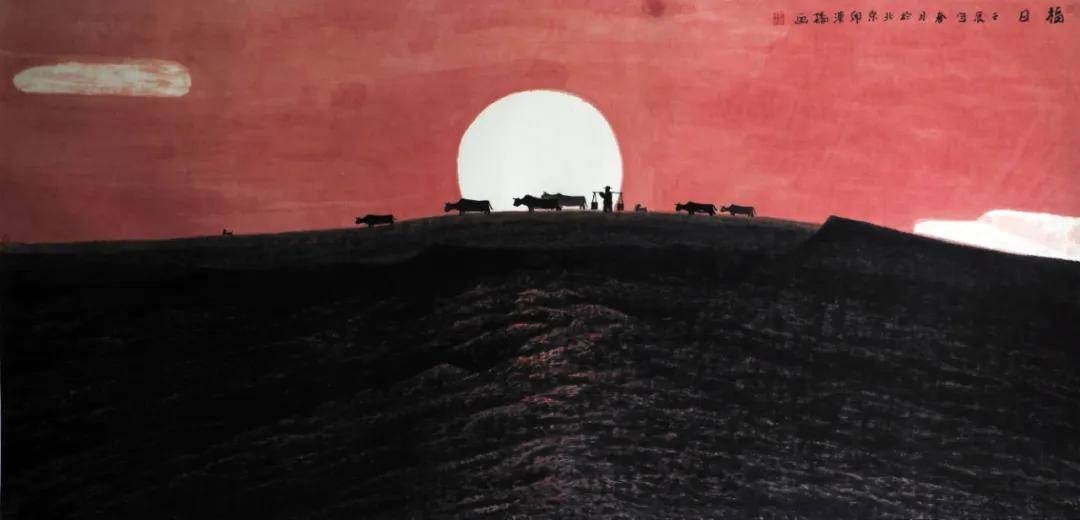

邱汉桥《福日》

慢生活才可能出现慢艺术,慢艺术才可能出精品。这是本文的一个重要观点。也许您不同意,没关系,后面咱们再慢慢聊。在这里,我想先谈谈对国画大师邱汉桥创作的精品国画《福日》的一点感受。

《福日》(画幅3.05米×1.45米)是国画大师邱汉桥几年前创作的一幅山水国画,历时六个多月时间。这幅画在许多次画展中展出,受到无数观者的喜爱和赞赏。各方人士与这幅充满暖意和温情的精品国画合影留念,藏家们甚至出资二千多万元想收藏这幅画。因为这幅画给人美好的祝福,站在这幅画前,你会感到在那高高的山岗上,旭日冉冉升起,霞光万丈,红透了半边天。一农夫早早起床,挑着担子,迈着稳重坚定的脚步,带着家中两条可爱的小狗和几头壮实的水牛,开始了新的一天的劳作。天上飘来了一片祥云,预示着美好的未来。国画大师邱汉桥在这如诗如画般的构图中,用它独创的锤头皴法和水润墨涨法,为我们生动地描绘了昨天、今天和明天劳动人民对美好生活的期盼和向往。站在这幅画前,你一定会很快进入一种美妙的状态,你的大脑会出现一种空灵祥和的特殊感受,你紧张的精神和思维会慢慢地松弛下来,慢下来。你甚至会觉得你的身体在这福日的照耀下,慢慢地飘落到这充满灵气的山岗上,与农夫慢慢地融合在一起,与这温暖美好的大自然融为一体,你一定会舍不得离开他,你一定想紧紧地拥抱他,因为你的身心已经受到了洗礼和升华。你会感到这才是你所向往的生活,好一幅天人合一的良辰美景。你已经被《福日》深深地同化了。

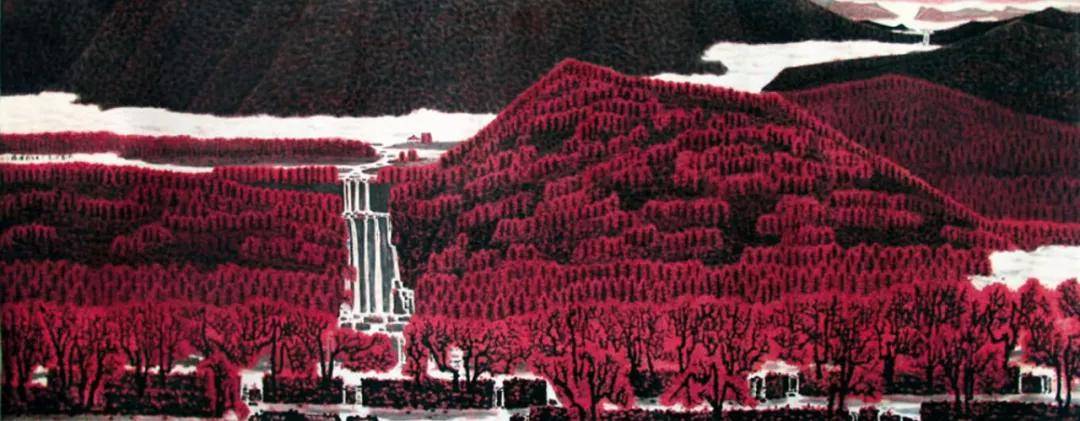

邱汉桥《山高水长》

邱汉桥大师绘制这幅国画历时半年时间,这还不算前期的构思和准备,可谓慢吧。实际上,对于国画大师邱汉桥来说,这还不算最慢的,他绘画四十多年来,创作的一批精品国画如《世纪魂》《恒》《源脉》《难忘》《金秋无际》《山高水长》《苍穹回响》《遥望东方》《屹立》《回望千古》《金湖湾》《月光曲》《神山圣水》等等。每幅作品创作时间短则数月半年,最长的甚至费时近三年。每幅作品邱汉桥先生都是精雕细刻,慢工绘制,笔无妄下,对不满意的画作亲手毁掉,从头开始。正因为邱先生这种对艺术负责任的精神,所以才创作出了一批精品国画和传世之作。不像当今有些艺术家,可能是受到了各种诱惑,也可能是利益的驱动,他们的生活节奏和艺术创作节奏非常快,缺少认真的思考,缺少精心的准备,缺少生活的积蓄,更缺少创新。他们走了一条艺术快餐的绘画道路,充满了浮躁,充满了千篇一律。这样的艺术作品,怎么可能给人民大众以温暖?怎么可能带给人们美好的享受?怎么可能让人精神愉悦?怎么可能流传千古?怎么可能让人百看不厌?现在市场上某些画家的作品已达数千幅以上,许多都仿佛是一个模子印出来的,试想这样的艺术还叫艺术吗?如果让这种“快餐艺术”主宰了我们的国画创作,那我斗胆放言:国画的消亡可能就不远了,还谈什么中国国画站在世界文化艺术的制高点上。因此,我们必须下大决心改变这种现状,让我们的国画艺术重新慢下来,国画家们不必那么着急,不要创作得太快了,一定要慢下来,应该向国画大师邱汉桥那样,慢慢的创作,多花点时间对每一张画细致的琢磨,尽量地少画几幅画,拿出更多的时间去生活、去学习、去修行、去研究,不要轻率地去追求国画的数量,不要滥竽充数,沉住气,静下心来,创作几幅精品奉献给社会、给人民、给中华民族。

慢艺术自古以来就是中国文化艺术家的传统。许多文化艺术大师一生只创作出了一幅或几幅经典文化艺术作品,十年磨一剑、慢工出细活,他们呕心沥血、精益求精,历经大浪淘沙之后,成为历史的符号、文化的精品,为人民所珍爱所追捧,为繁荣和发展中华民族的正宗文脉做出了杰出的奉献。例如,元代著名国画大师黄公望,为我们留下了一幅充满传奇色彩的《富春山居图》。他创作这幅国画时年近八十,为了画好这幅画,他终日奔波于浙江杭州旁富春江两岸,观察烟云变幻之奇,领略江山钓滩之胜,并身带纸笔,遇到好景,随时写生,深入的观察,真切的体验,丰富的素材,使《富春山居图》有了扎实的生活基础,他从起稿到完成画作前后用了七、八年时间,为我们生动传神地描绘了元代时期富春山一带的初秋景色,抒写出平沙及溪山深处的飞泉,山峦坡石的起伏变化,笔墨所到之处,云树苍苍、疏密有致、其间有村落、有平坡、有亭台、有渔舟、有小桥,正是“景随人迁、人随景移”,达到了步步可观的艺术效果。《富春山居图》对后世中国画的发展影响很大。他代表了元代山水画中的写意技巧,也代表了当时文人的审美情趣,同时也反映了作者的生活态度、生活的环境和生活的追求。正因为黄公望“以潇散之笔、发苍浑之气、得自然之趣”,耗时七八年,独居山野七八年,才为我们留下了这幅被后世誉为“画中之兰亭”。

邱汉桥《牧歌》

慢生活关键不在慢,而是生活。艺术家的生活环境、生活道路、生活阅历、生活品质、生活理念等等,对艺术家的成功和成长起到了重要的作用。就像黄公望大师一样,如今有的艺术家历经千般辛苦,尝遍万重磨难,仍然锲而不舍,愈挫愈坚,不改初衷,勇往直前,最后终成大家,进入艺术史的殿堂。但有的艺术家对待生活的态度令人费解,其中有的没有扎实地深入到火热的生活,没有与人民融为一体的生活感受,其所创作的绘画作品没有生活气息;有的喜欢趋炎附势,玩弄市场,其绘画作品价格脱离时代的一路虚涨,到头来会重重的跌落到地上,而原形毕露,因为他们作品没有生活涵养和文化品格;有的艺术创作小有名气,忽然不知道如何生活,如何创作了,飘浮在半空中,上不着天,下不着地;还有的根本就没有好好的生活,没有积极向上的生活经历和生活追求,没有宁为玉碎不为瓦全的人生理想。试想,他们创作的艺术品,能够带给人们大爱温暖的美好享受吗?由此可见,如何生活,这才是问题的本质。现在之所以要提出慢生活的概念,主要目的是希望一些艺术家,在快步奔跑了一段路程后,要歇一歇,调整一下速度,回过头来看一看,是不是跑错了道路,是不是走了弯路,调整好了,再以崭新的姿态重新迈入新征程。

让慢艺术成为新常态。这本来应该是文化艺术发展的规律。可惜这些年来,许多艺术家离开了这个规律,他们的生活环境比古人要好许多,但创作态度和精神追求却不如古人。说实话,也不能全怪这些艺术家,因为我们的社会生活节奏变得太快了。大家都想快,都在急于求成,都梦想一举成名,一夜暴富。想快,这原本也不是什么坏事,问题是不要违背自然规律、社会规律和艺术规律。不论谁违背了规律,到头来都会吃苦头,这样的例子还少吗?这也是“快餐艺术”诞生的肥沃土壤,艺术是社会生活的反映,社会生活如此浮躁,艺术要想不浮躁,很难的。出于污泥而不染,守身如玉,这非常人能做到。文化艺术,特别是国画创作有其独立的运行轨迹,他与社会生活应该是一种若即若离的关系,他特别需要艺术家俯视环宇、神游千古,既接地气,又探云霄,独立特行,富于创造,一路走来,不落俗套,如此这般,方才可能创造出真正的艺术珍品。由此,许多艺术大家孤独了一辈子,沉默了一辈子,冷落了一辈子,创造了一辈子,然而泥沙总是会被冲走的,金子总会闪闪发光的,这也是规律。所以,“快餐艺术”最终是没有出路的。

那么,如何治理当今这种盛行的“快餐艺术”呢?《光明日报》曾提出一个观点,即处理好四个关系:一是处理好意识形态属性与商品属性的关系;二是处理好文化事业与文化产业的关系;三是处理好社会效益与经济效益的关系;四是处理好文化传承与文化创新的关系。这是一个很好的观点。我认为正本清源,还是要先从调整我们的社会生活步伐入手。也就是说,要想有慢艺术,必然要有慢生活。没有慢生活,就不会有慢艺术,也就难以产生伟大的艺术精品。社会生活发展到今天,我们欣喜地看到,慢生活的条件已经越来越多了,人们对慢生活的认识也越来越深了。慢生活可以更好地释放思想活力和文化活力,慢生活可以更准确地认识世界,了解世界,慢生活可以更有效地把握规律,遵循规律,慢生活可以不断提高我们的鉴赏水平,创作水平,慢生活不仅有益于我们的身心健康,更有益于我们的人格修养,慢生活应该成为当今的一种新常态。我们不应该再去急功近利,急于求成,我们不应该再去粗制滥造,一门心思地制作“快餐艺术”,我们不应该再去把自己没有准备好的思想垃圾、艺术垃圾留给社会,扔给人民,我们再不能着急去炒作,去跟风,让时光消磨在无谓的社会活动中。要下最大的决心,让我们的心慢下来,让我们的思绪慢下来,让我们的生活节奏慢下来,让我们的生活状态慢下来。我们应该有“空杯心态”,多听听不同意见,我们应该“守正出奇”,凡事坚守底线,天长日久,必然成功。慢生活实际上重点不在慢,它应该是一种人生的修行、修养、修为,它应该是一种人格的敲打、锤炼和融化,它强调的是人性的陶冶、修缮和净化,它推崇的是灵魂的深沉、安详和包容,它赞美的是生命的品质、品味和品格,它可以让人安静下来,它虽然看似慢了,但实际效果可能会更好,因为慢则静,静则定,定能生慧,智慧可以事半功倍,可以让人少走弯路,可以让人少犯错误。当然,慢也不能绝对化,慢不等于停滞不前,不等于无所作为,不等于消极遁世,更不等于固步自封。慢可以让我们站得更高一点,想得更深一点,看得更远一点,慢可以让我们思前想后,三思而后行,慢可以让我们含古接今,定位更精准,慢可以让我们心灵净化,灵感出神彩,慢可以让我们凝神聚气,创造新辉煌。乌龟与兔子赛跑,最后的胜利者不是兔子,而是乌龟,此寓言告诫我们,慢实际上是一种更合理的状态,更合理的速度,更合理的追求,更有恒的力量,看似慢,实则是快。不明白这个道理的,一定是短尾巴的兔子。

邱汉桥《谈天说地观自然之道》

上述谈了许多关于慢生活的表现形态和基本内涵,感觉意犹未尽。好在我们身边各行各业的专家、理论家很多,关于慢生活这个话题,相信他们会写出更精彩的文字来。写到这里,我想就慢生活的议论引出另一个关键词,即新常态。

新常态是近年来的一个热词,这个词一定会进入今后新编辑的《辞海》。新常态不是彻底否定老常态,也不是不要常态,我认为新常态实际上是为常态注入了新鲜的空气和和活力,为常态的变动和发展指明了一条新的路径。整体提升了常态的品质,丰富了常态的内涵,扩展了常态的外延,赋予常态以更广阔、更活跃、更生动、更有想象力的空间。常态的含义是指“固定的状态和形态”,是一种通常或本来的状态,常态的反义词是变态和狂态。对于新常态这一热词,《经济日报》评论员文章曾这样表述:新常态之新,意味着不同以往,新常态之常,意味着相对稳定。新常态不是一个静态目标,而是一个动态目标。新常态开始是指经济领域,现在,实际上这个词已经被各行各业,各个层次的人士所接受并广泛运用了,可见其影响力和威力之大。既然新常态已经掀开了历史新的一页,我们的许多习惯、方式、状态,应该主动调整,尽快适应新常态。快餐文化、快餐艺术、快节奏的生活已经给当今社会生活和时代发展带来了许多的麻烦和混乱,特别是让中国文化艺术有可能走进虚假繁荣、市场至上、投机炒作、灵魂沦落的困境。因此我们有必要在这里大声疾呼:一定要让慢生活成为一种新常态,一定要让慢艺术成为一种新常态。文化的发展是未来社会经济发展的一个引擎,主流价值观应该理直气壮地发出自己的声音,不应该把这块阵地拱手让给艺术垃圾。

慢生活既是一种新常态,也是一种新境界。回到文明原点,也许对未来有更大意义。不论是新常态还是新境界,都要求我们从现在开始端正好心态。事不避难,义不逃责,心无旁骛,真正地静下来,不要躁动,不要跟风,不要人云亦云,任凭风吹雨打,我自岿然不动,始终保持艺术家的独立人格和创造精神,为中华民族文化绵延发展进步而奉献,为人民大众喜闻乐见而拼搏,静静的、慢慢的构思每一件艺术品,创作每一件艺术品。为人民而艺术,终究会受到人民喜爱,慢艺术往往会成为艺术殿堂的珍宝而流芳百世。

邱汉桥《福日》

我再次翻开画册,欣赏国画大师邱汉桥的精美国画《福日》,紧张的思绪顿时松缓了下来,神思慢慢地进入到邱汉桥大师所创作的神山圣水之中,与画中那迈着坚定、稳重的脚步,挑着沉重担子的农夫相遇、相识、相知,并融为一体,在《福日》的照耀下,与那几头憨厚的水牛,活泼的小狗相伴,慢慢地前行,心中温暖美妙,前途一片灿烂。(本文作于2015年1月26日)

发表评论 评论 (0 个评论)