公元 303 年,琅琊王氏府邸迎来新生命,家族按序为其取名羲之。谁也未曾想到,这个婴孩日后会以笔墨重塑书法史千年走向。王羲之自幼拜入卫夫人门下研习书法,他青出于蓝而胜于蓝,他遍临秦汉简牍、张芝草书,将楚地简帛的灵动与中原碑刻的沉雄熔于一炉,终在而立之年开创 “内擫外拓” 的笔法体系,名气大过老师卫夫人,更是成为了后世学者的典范。

然而,王羲之的传世之作中除了《兰亭序》是长篇之外,其余的都是零散尺牍,且都极为散乱,唐代虽有《圣教序》等集字刻本,却因拼凑失却笔意连贯,加之石碑风化、拓本模糊,难以展现 “二王” 笔法真髓。直至五代十国,南唐后主李煜于澄心堂启动书法抢救工程。

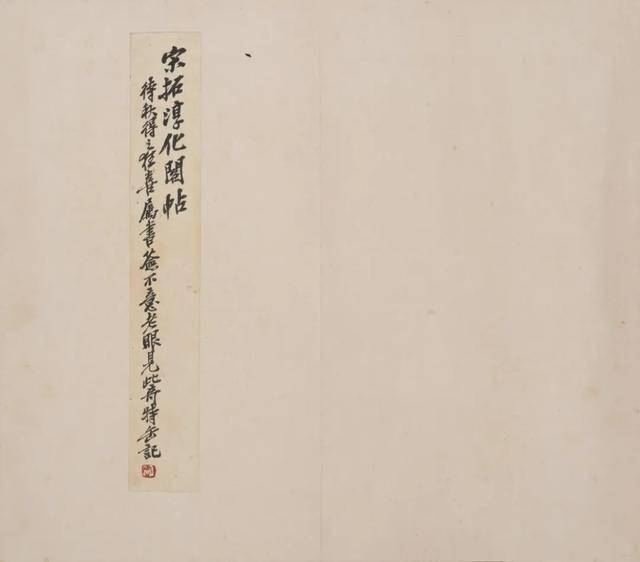

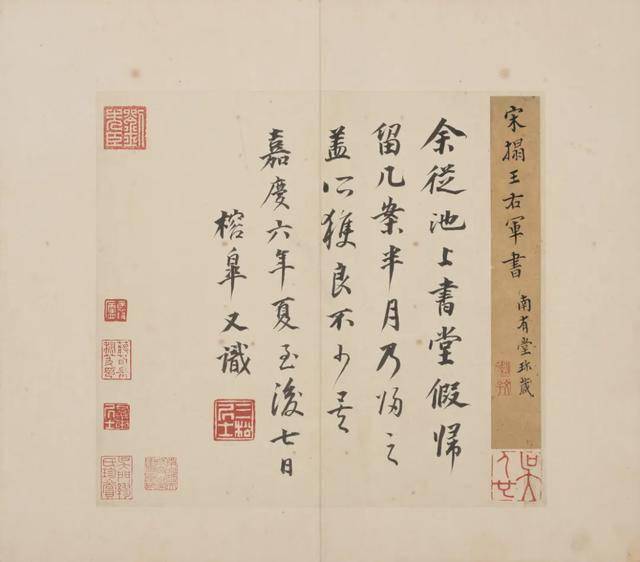

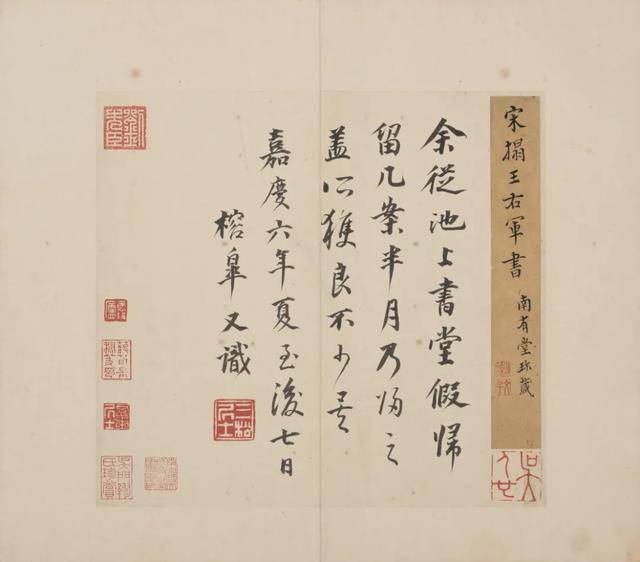

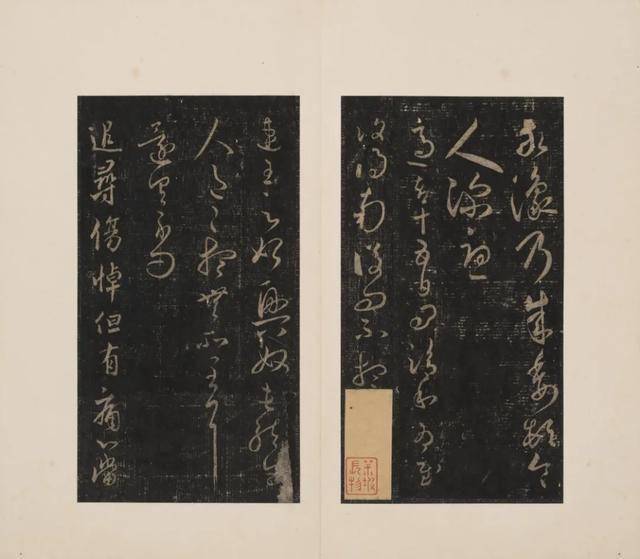

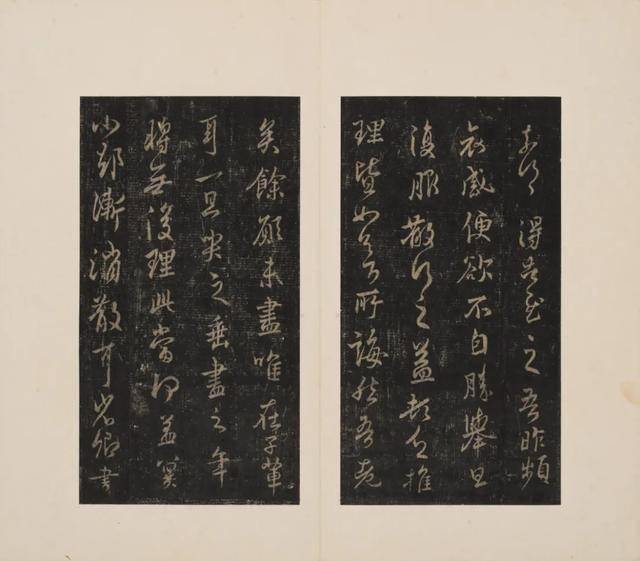

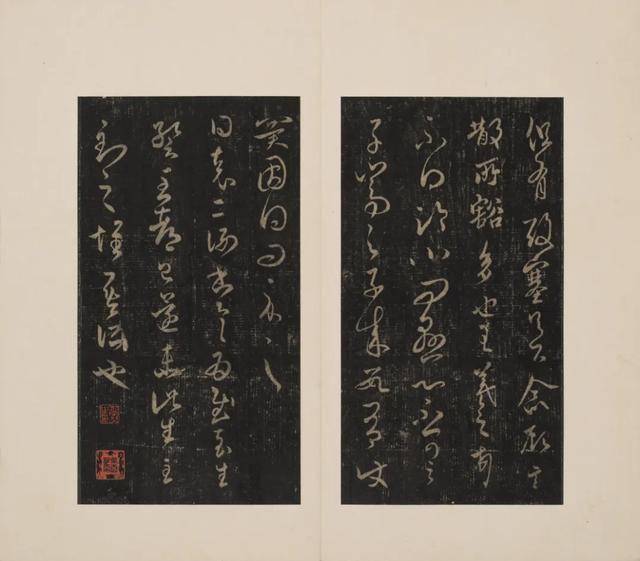

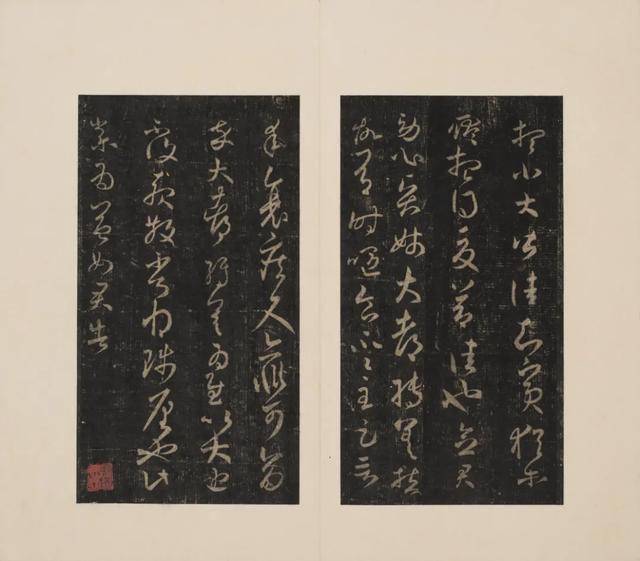

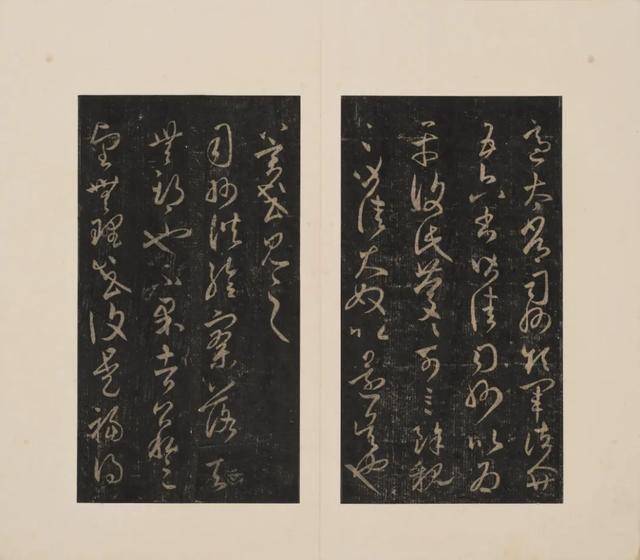

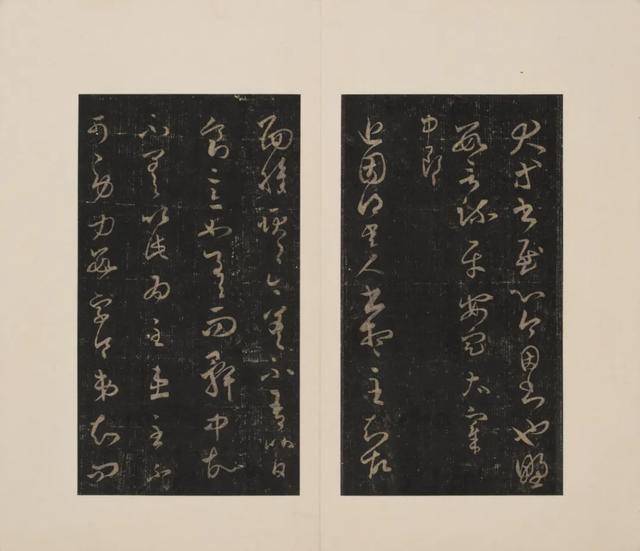

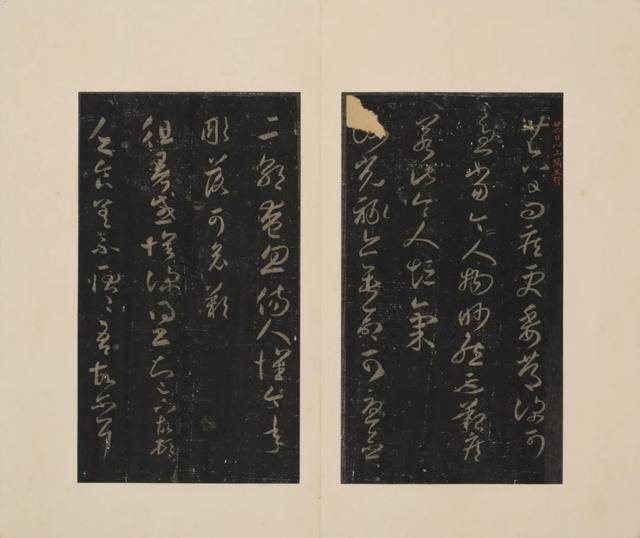

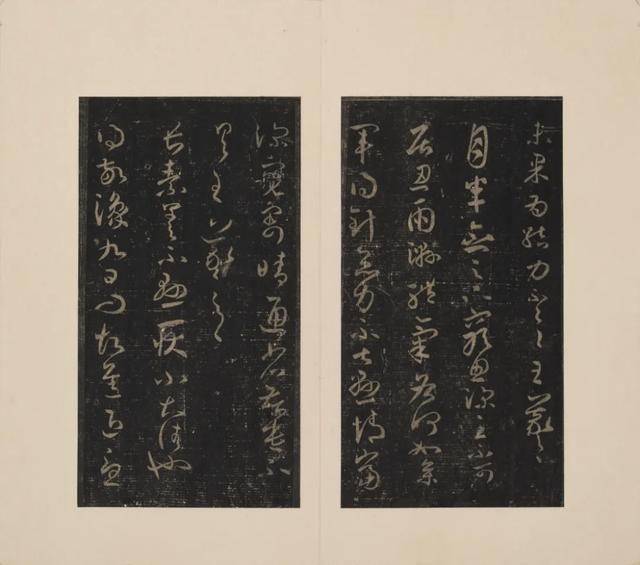

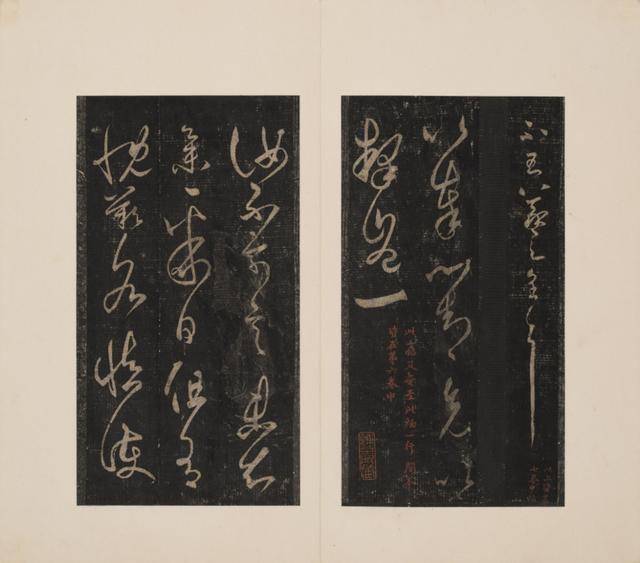

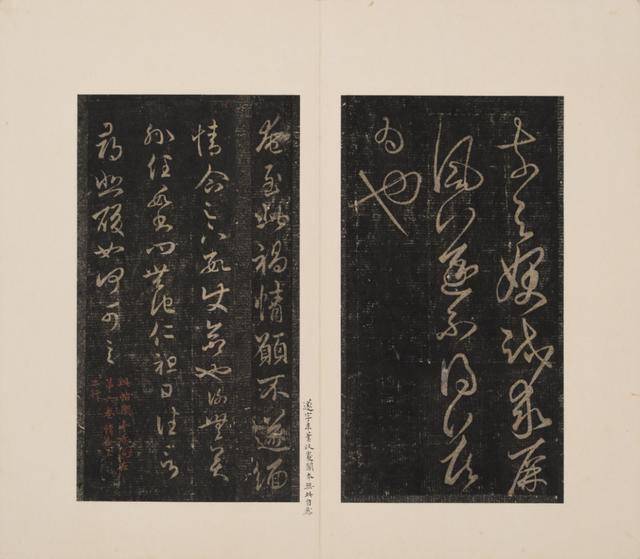

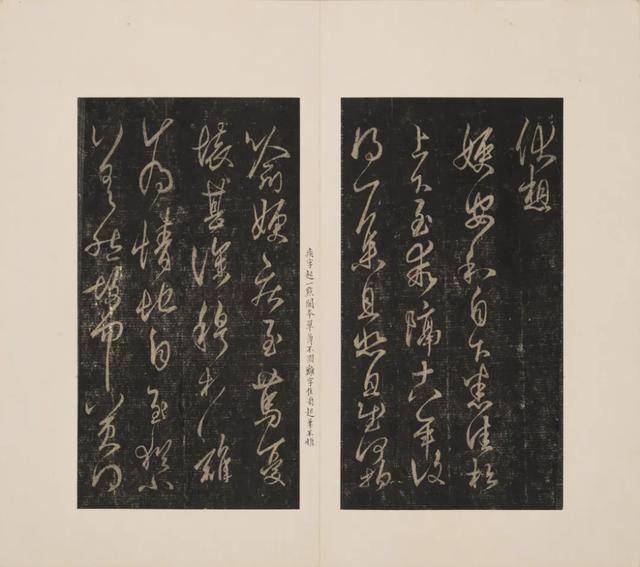

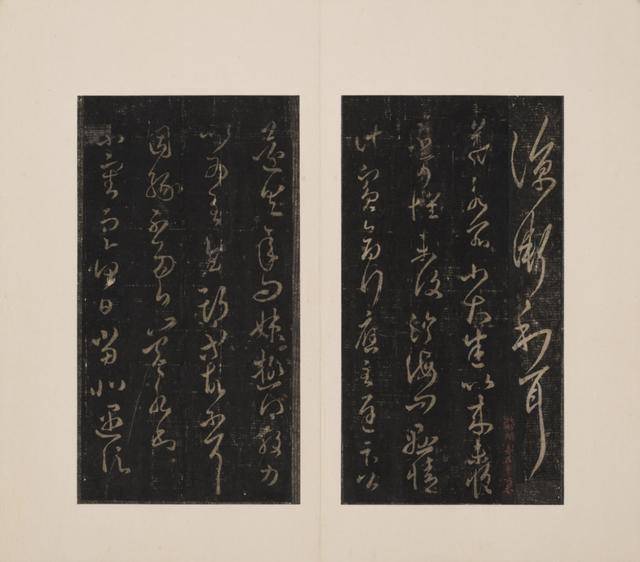

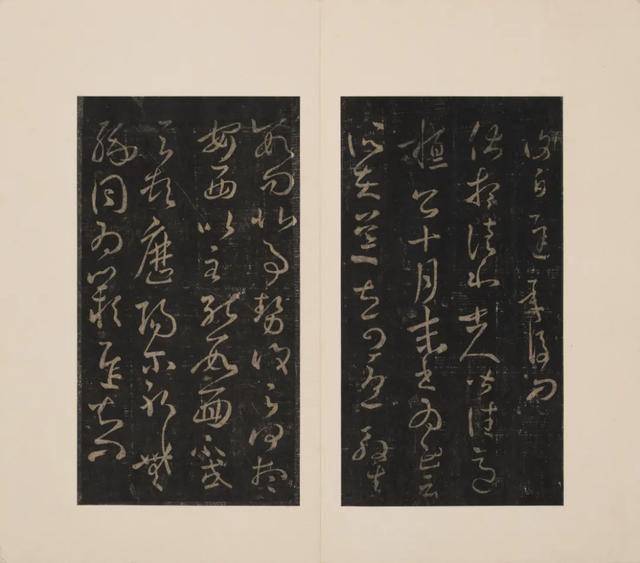

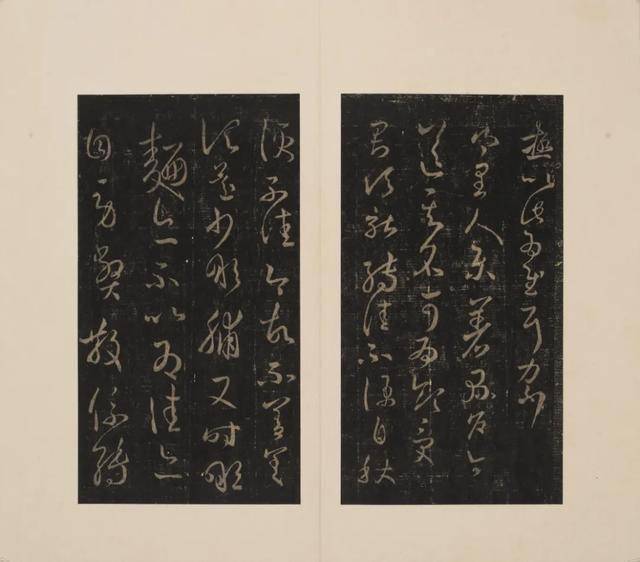

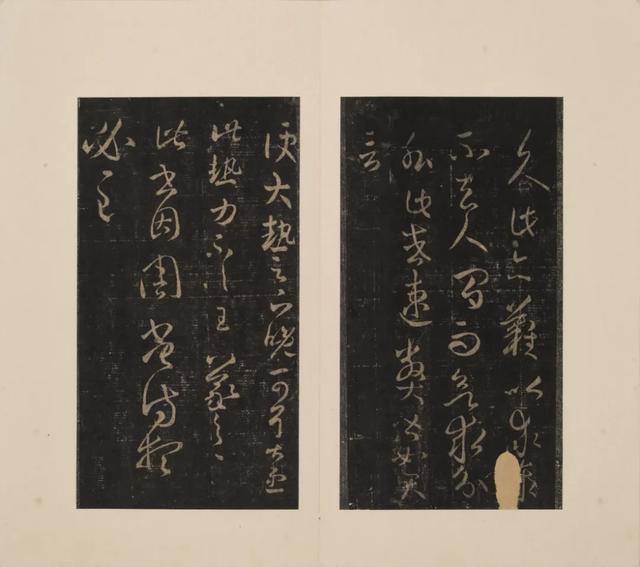

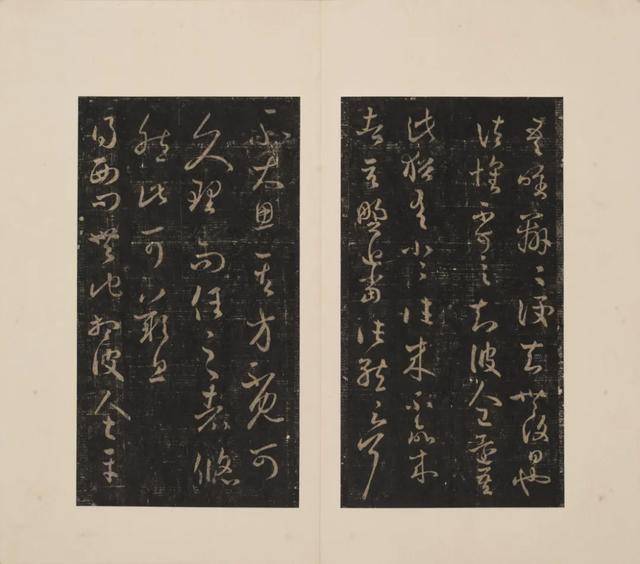

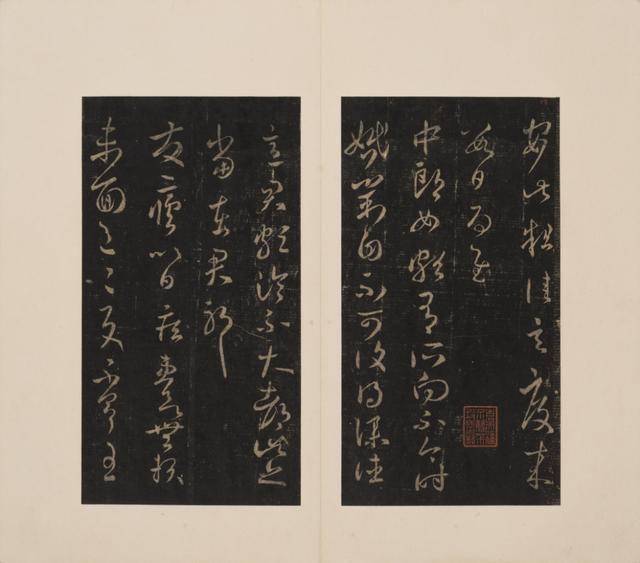

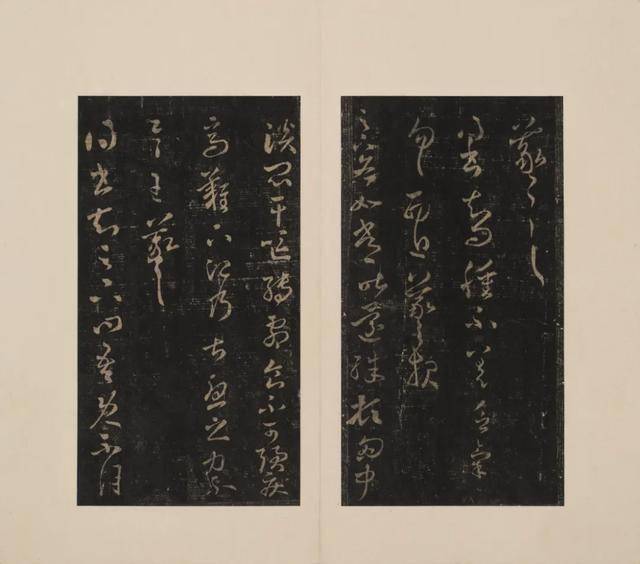

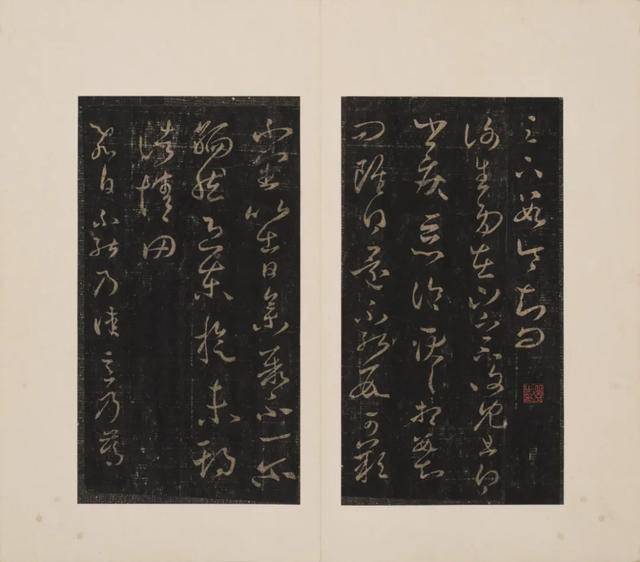

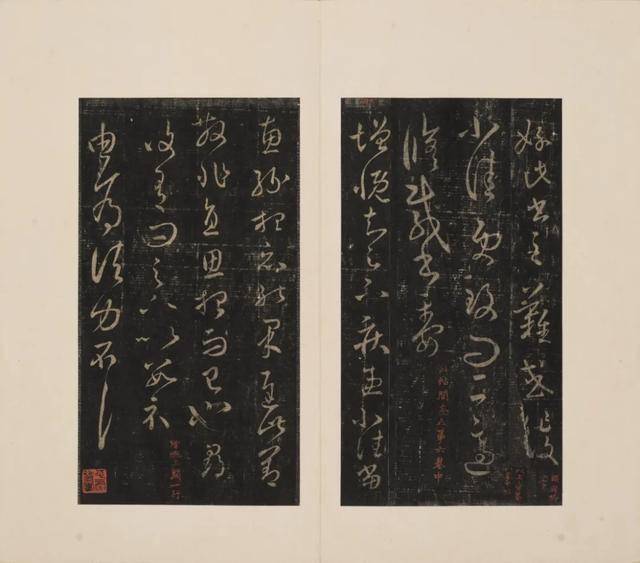

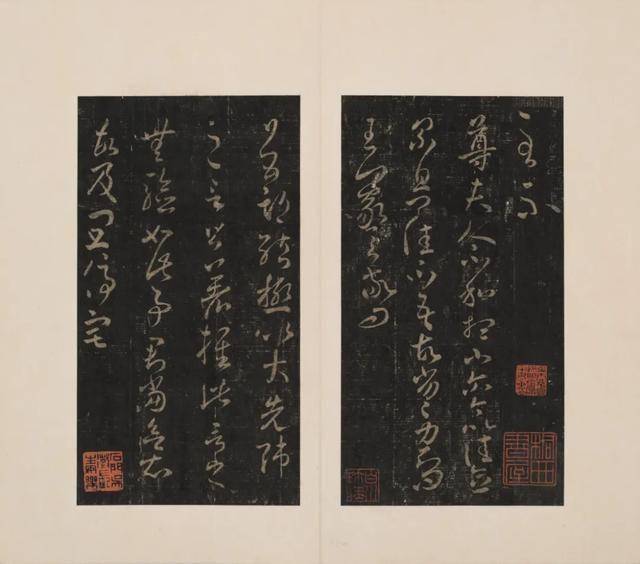

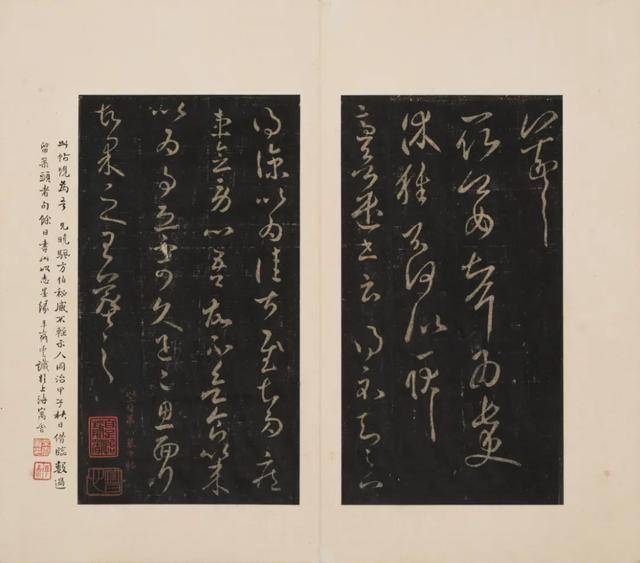

李煜他下令让徐铉、冯延巳等学者,让他们去收集王羲之的法帖并以 “双钩填墨” 之技摹写王羲之真迹,希望能将王羲之零散的手札尺牍给汇总起来,以便临摹欣赏学习,经数年遴选,60 余幅精绝书作最终汇成一本书册,此书册就是《澄清堂帖》。

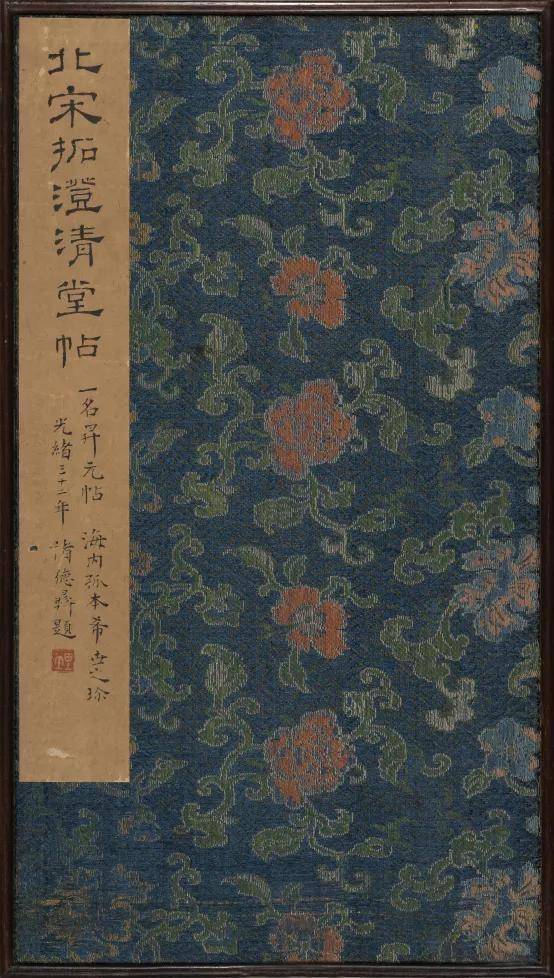

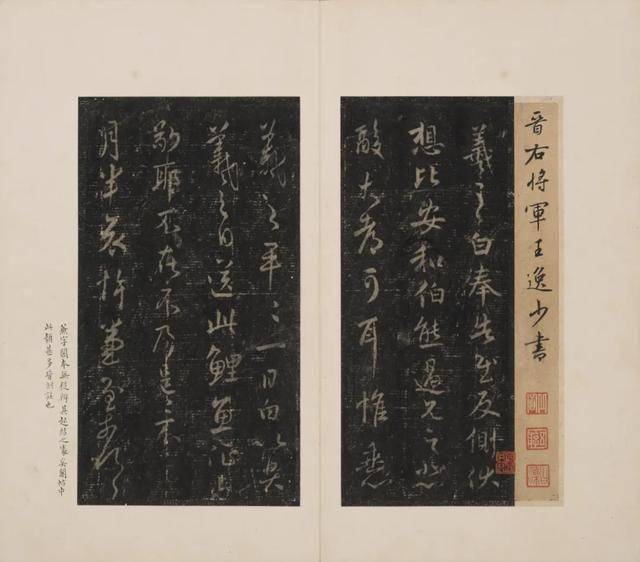

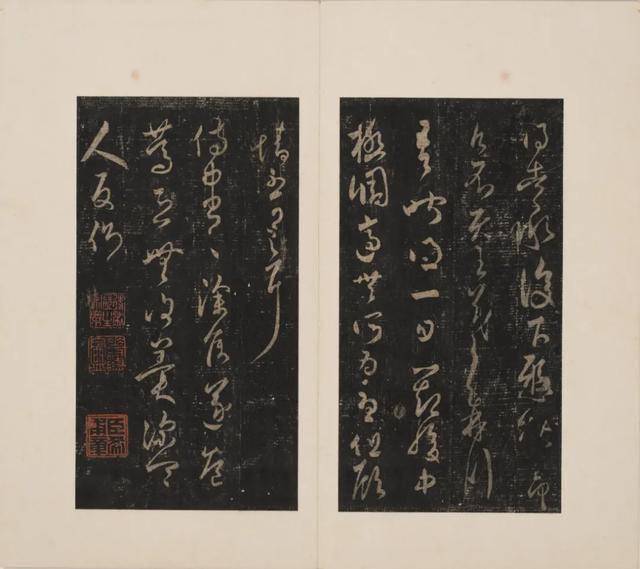

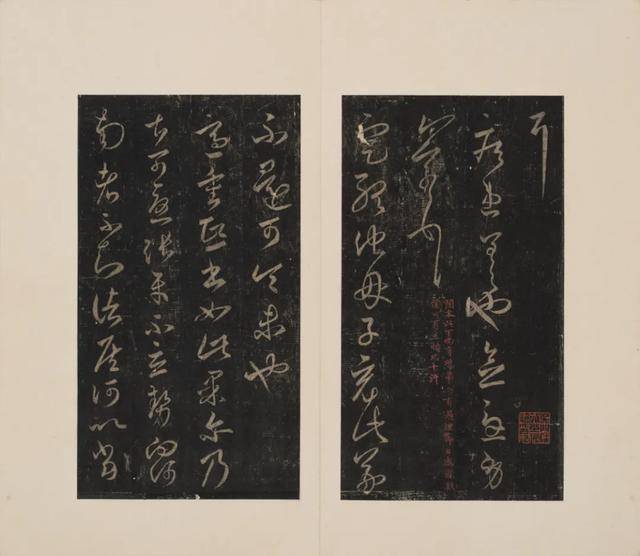

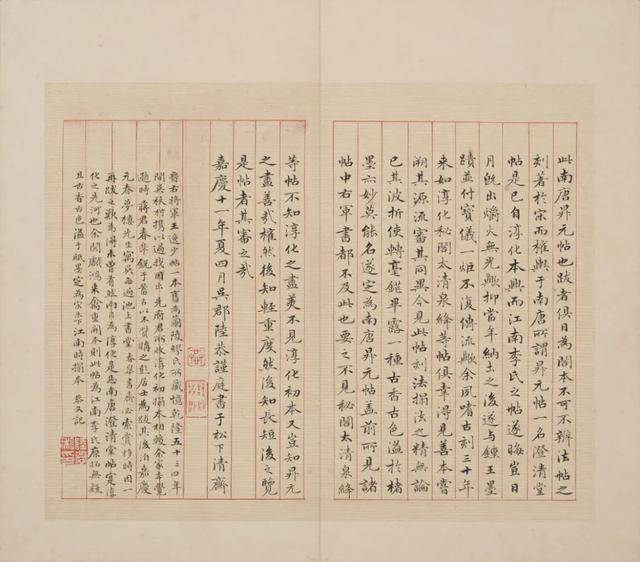

《澄清堂帖》最初应不是叫这个名,此帖是在南宋时,原拓本被施宿所得,他于泰州提举茶盐司厅堂 “澄清堂” 内对拓本进行了修复和装裱,因此该帖被命名为《澄清堂帖》。此帖与《十七帖》相呼应,其内容一行一草,堪称是后人学习魏晋笔法的范本。

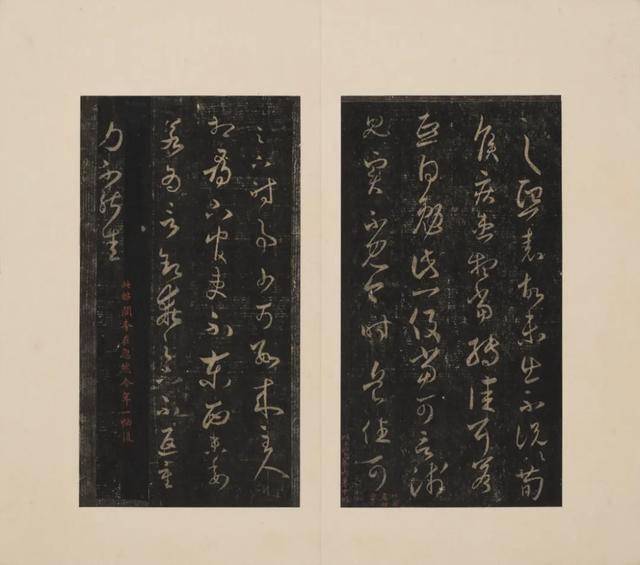

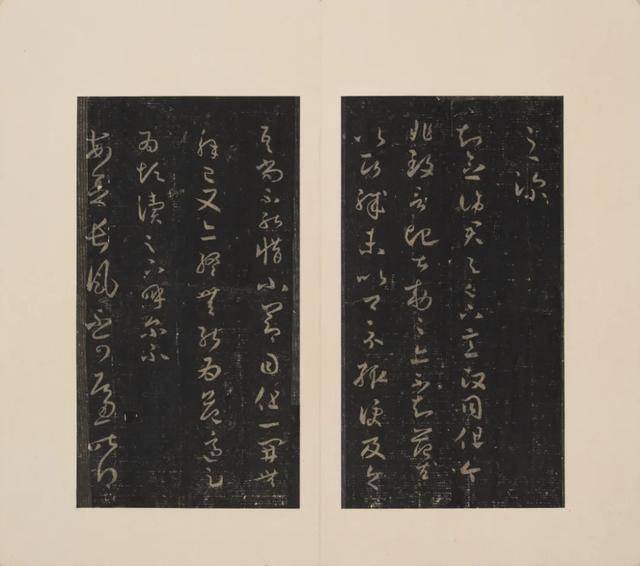

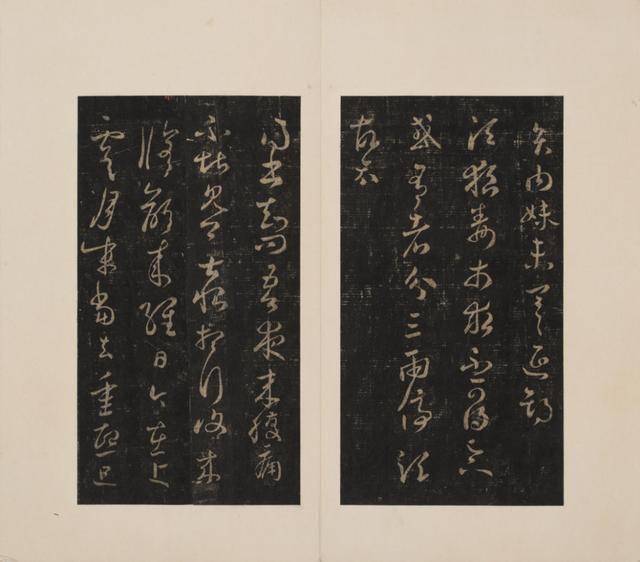

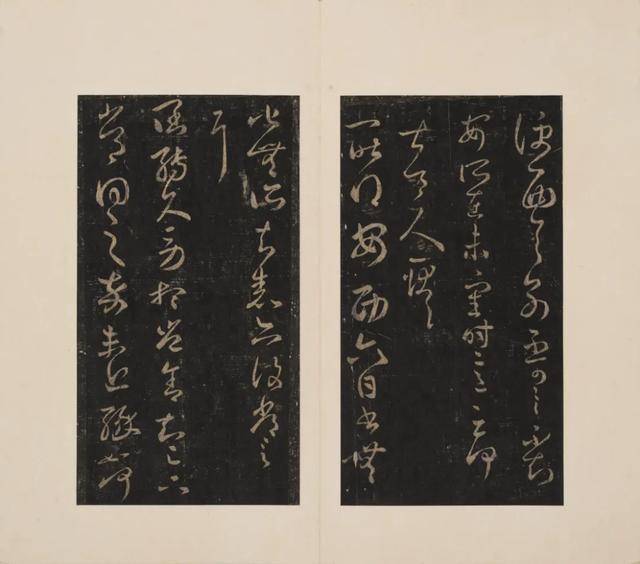

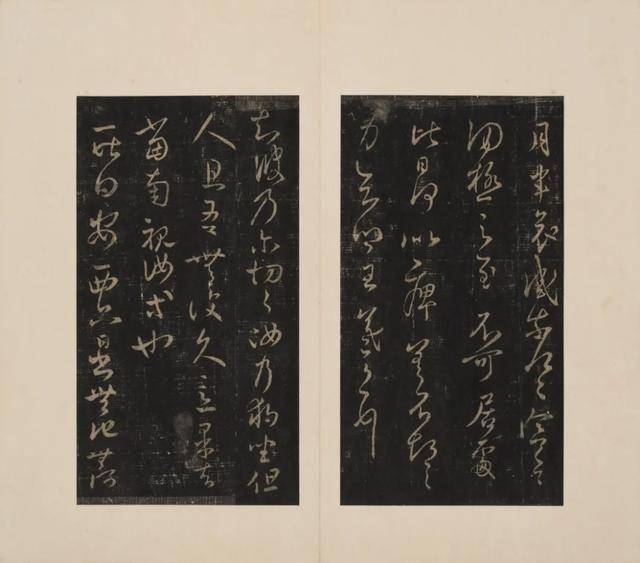

《澄清堂帖》的内容极为丰富,总计包含王羲之的 60 余件作品,全卷展开长度超过 10 米,每件作品都各具特色,字数众多且笔法精妙。其中的内容大多可见于《淳化阁帖》,但也有一些是《淳化阁帖》所未曾收录的。

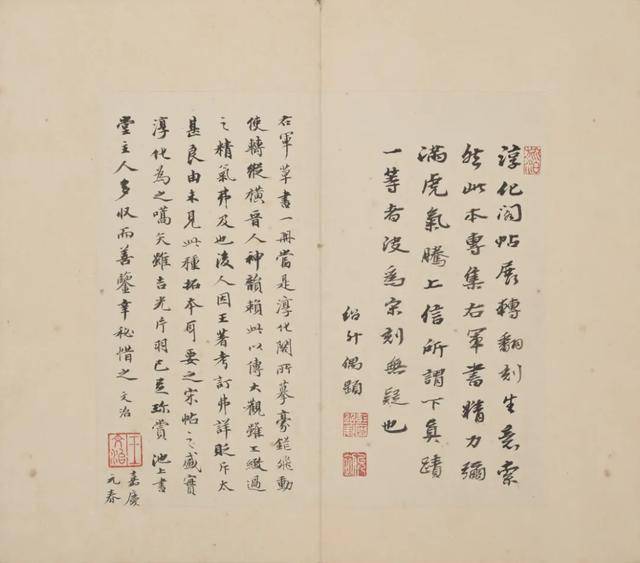

正因如此,《澄清堂帖》为研究王羲之书法提供了更为全面且多样化的资料,成为了书法爱好者和学者们深入探究王羲之笔法的 “百科全书”。

公元975年当北宋军攻破金陵之时,《澄清堂帖》随李煜入汴京宫禁,从此该帖落入到了宋太祖赵匡胤之手,赵匡胤对帖中笔墨痴迷至深,甚至在他临终之前竟下旨将原本随葬于永昌陵,至此此帖曾一度消失于人间,但命运似乎不允许它从此消失,在北宋末年的一起盗墓事件中,此帖重见天日,辗转落入收藏家施宿手中。他于泰州 “澄清堂” 重新拓印装裱,让法帖免于湮没。

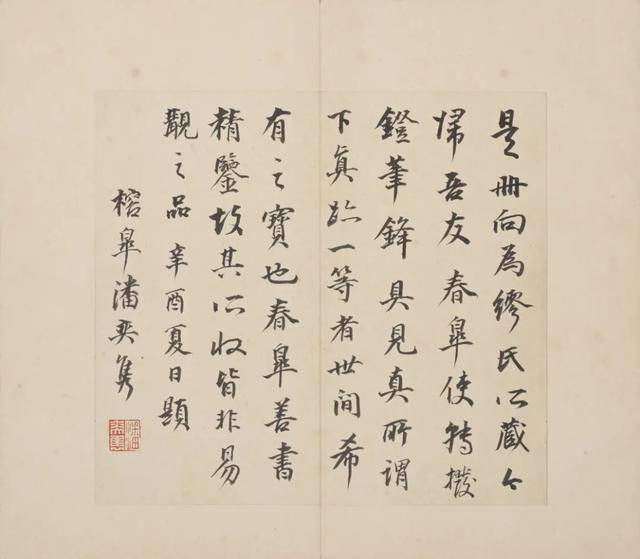

从此之后《澄清堂帖》递藏有序,在八百年间历经贾似道、王文治、翁方纲、吴昌硕等藏家之手,每一次流转都伴随着名家题跋:清代何绍基曾感慨其 “较之《淳化阁帖》更见右军本色”,可见其在书法史上的分量。

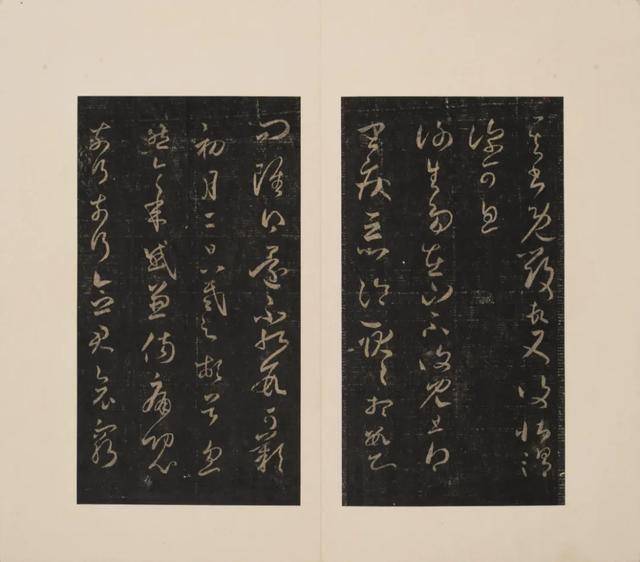

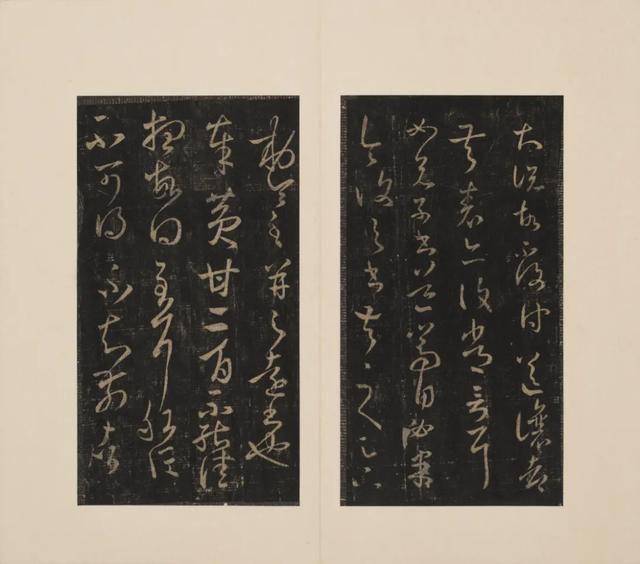

明代时,书法家邢侗在文征明的停云馆花三十千钱,买下了一本珍贵的书法帖。拿到手后,他找来当时有名的刻石师傅吴应祈父子,把帖子上的字迹精心雕刻到石头上,做出了邢本《澄清堂帖》。这个版本可不得了,不仅集合了众多书法精华,还仔细剔除了虚假的部分,被大家称作 “密本”,甚至有人说世上再也找不到第二本,堪称 “天下第一帖”。

时间来到 1960 年,利荣森先生心里一直装着文化传承这件大事,他决定把这份珍贵的书法帖捐给香港中文大学。这份书法帖一到学校,立刻成了宝贝,成了香港中文大学 “北山十宝” 里最珍贵的一个,还被国家列为 “珍贵古籍名录”,评上了一级文物,能在学术机构里继续发挥它的价值。

《澄清堂帖》的价值不仅在于收罗王羲之各体代表作,更以 “毫芒飞动” 的摹刻技艺留存了晋人 “空中取势” 的笔法密码 —— 起笔如惊鸿掠水,转折似铁画银钩,行笔间 “刚柔相济” 的韵律,恰是后世追寻的 “魏晋风度”。

正如王文治所言 “晋人神韵,赖此以传”,透过斑驳拓痕,王羲之的笔墨早已超越书艺范畴,成为中国文化精神在传承中革新、在散佚中凝聚的永恒象征。

声明:以上图片来源于网络,侵删!

发表评论 评论 (3 个评论)