女娲炼石补天,留一块顽石遗落人间;曹雪芹笔下,那石头便化作了通灵宝玉,见证了一场红楼大梦。

千年流转,石头承载的岂止是神话与传奇?一本《补天》品石录,正将这石中乾坤徐徐铺展——一块石头能装下千年历史的回响,也能盛住普通人生活的温度。

翻开《补天》,以石为媒,共赴一场风雅与哲思的盛宴。

《补天 : 劝耕堂品石录》

龚惠民 著

01

四重“天”:

历史与精神共振,天然与心灵共鸣

全书四辑,三百余页,格局恢弘,像四幅展开的山水长卷,每一卷都藏着石头的千万种模样。

第一辑《历史的天空》,简直是把《诗经》的句子敲进了石头里。《关雎》里“关关雎鸠”的情意,在石头上凝成了天然点睛的图案;《黍离》里“知我者谓我心忧”的怆然,化作石纹里扒心示诚的纹路。

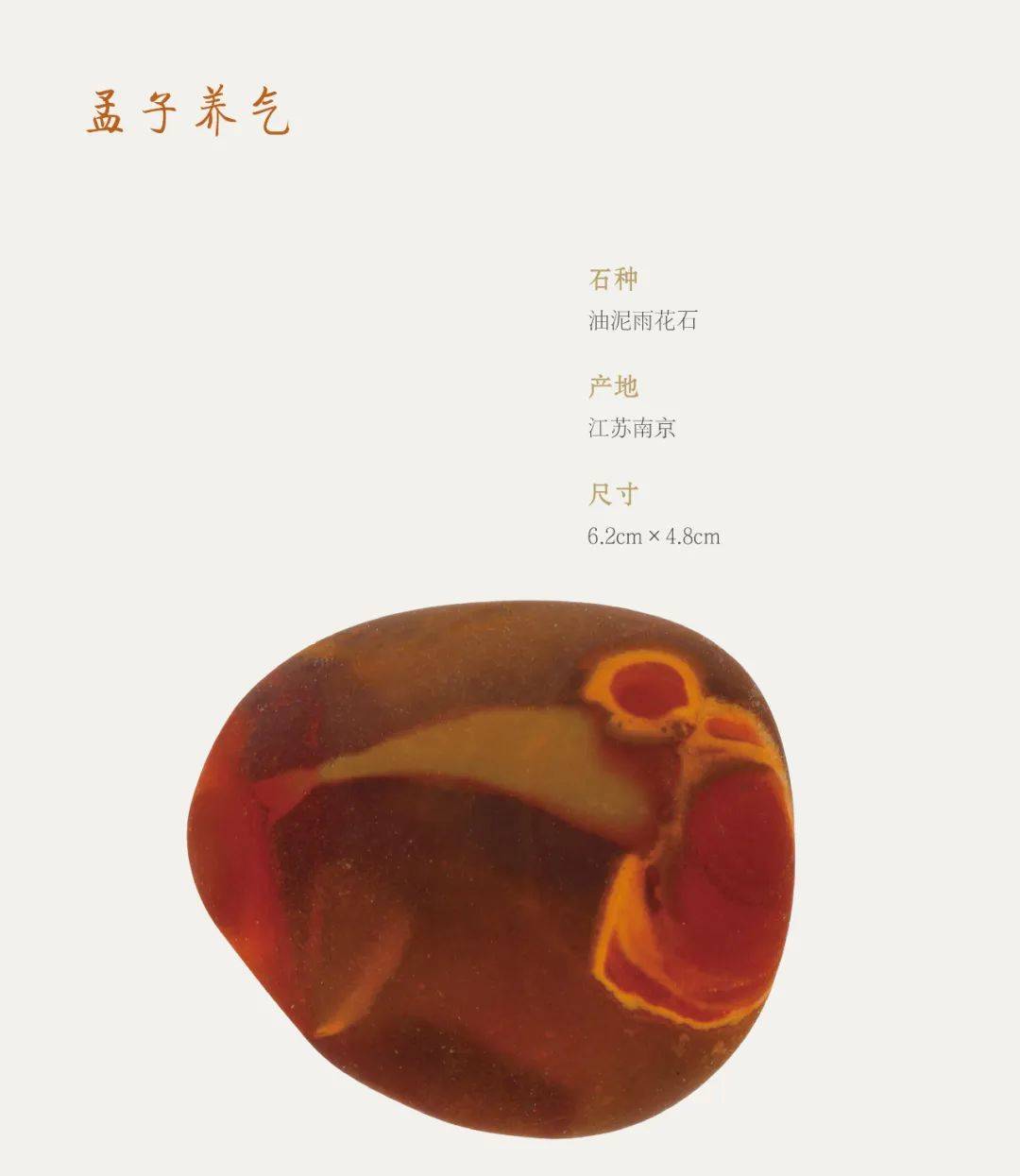

先贤足迹,如神农尝百草、文王演《易》、老子出关、孟子养气也借石永存。帝王将相的传奇,更在石上刻下历史的箴言。

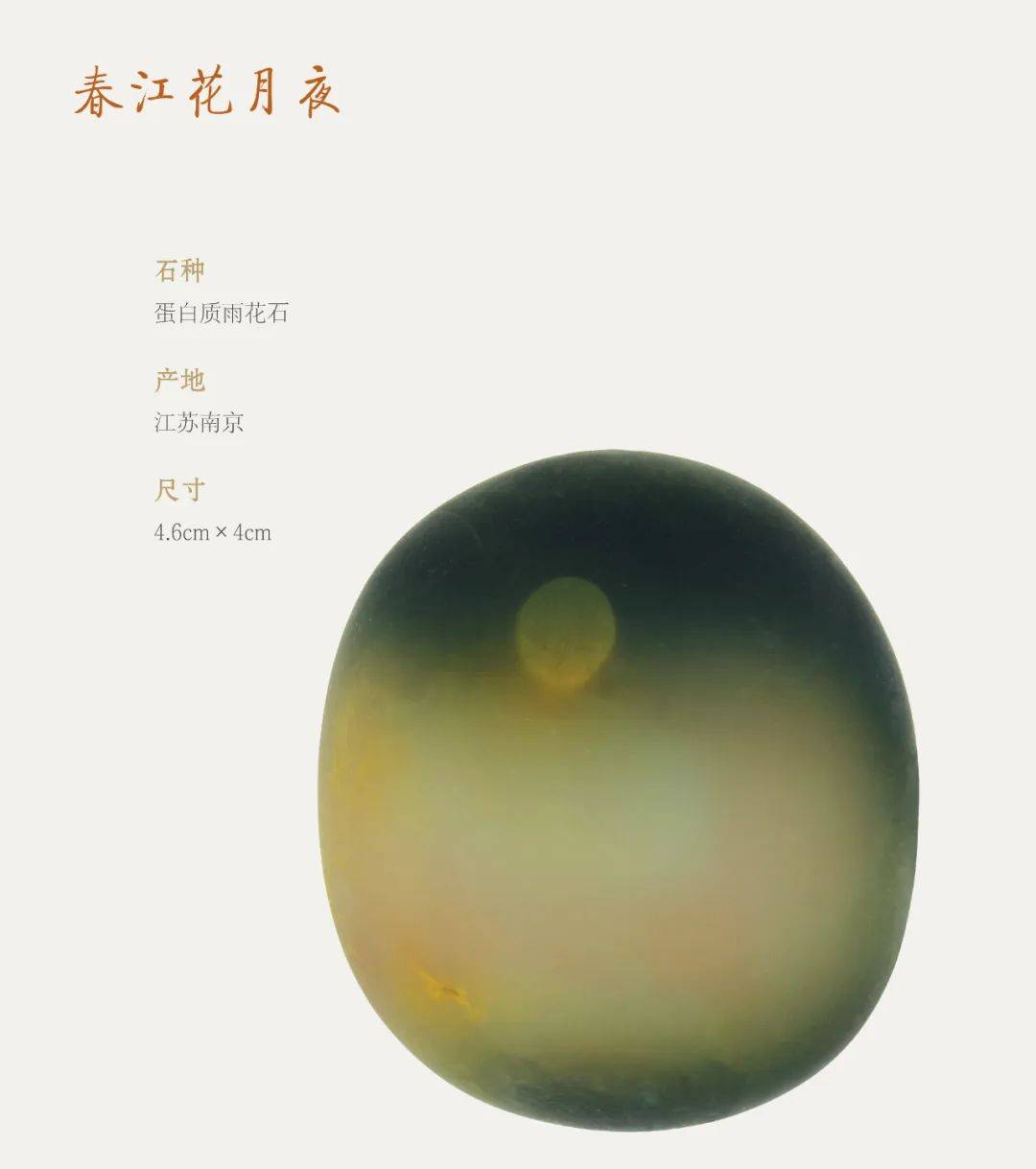

第二辑《精神的天唱》仿佛在和古人对诗。当“春江花月夜”的月光洒在石面上,当“独怆然而涕下”的感慨凝成石形,你会突然懂了什么叫“千古诗情石上留”。

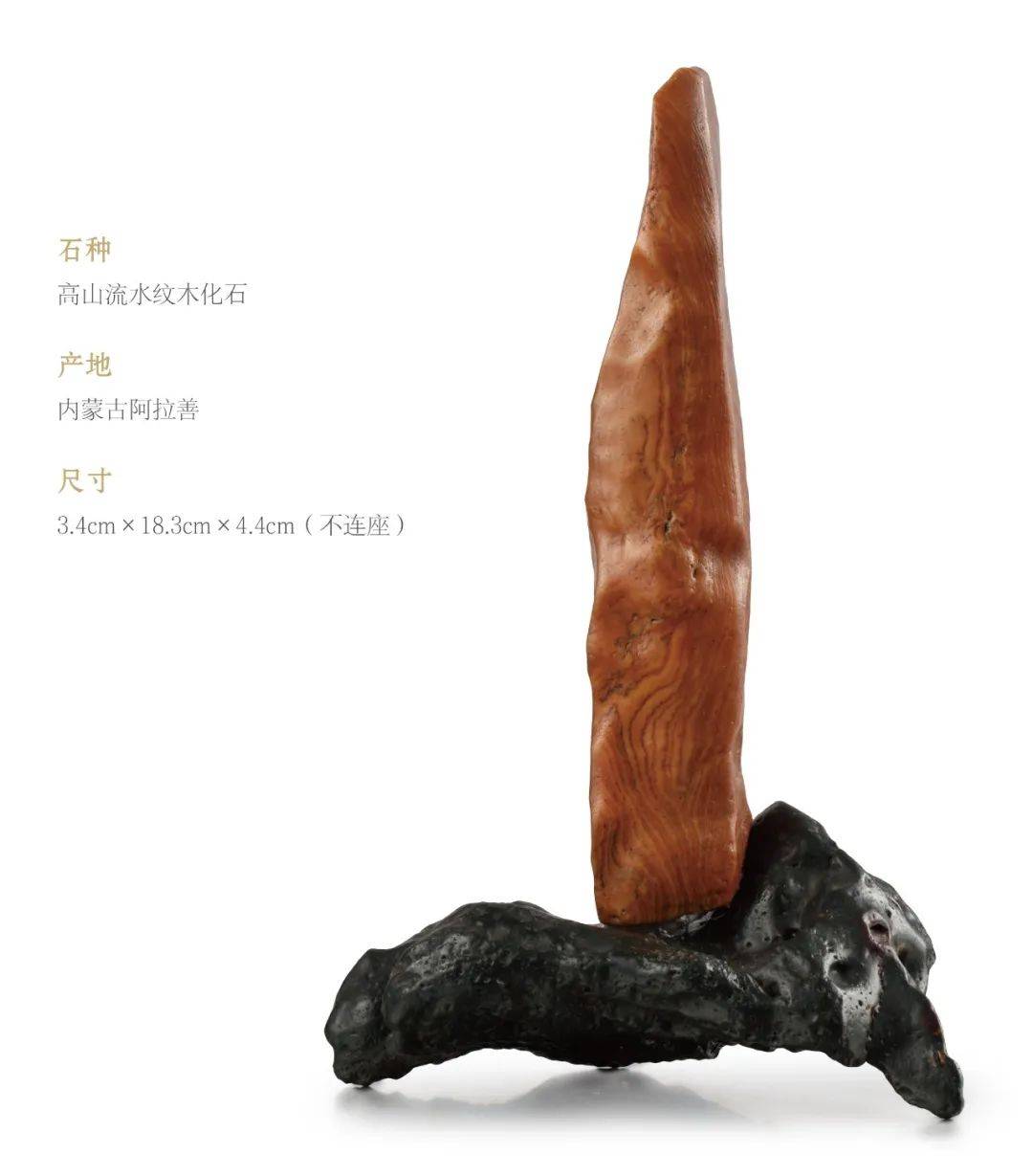

当然,一些文人轶事也颇有趣、有情、有意:高山流水遇知音,曲水流觞话文雅,采菊东篱意境深,石头情种辛酸泪。

这些故事与趣事,真正把奇石的内蕴想象到极致,解析到极致,描绘到极致。

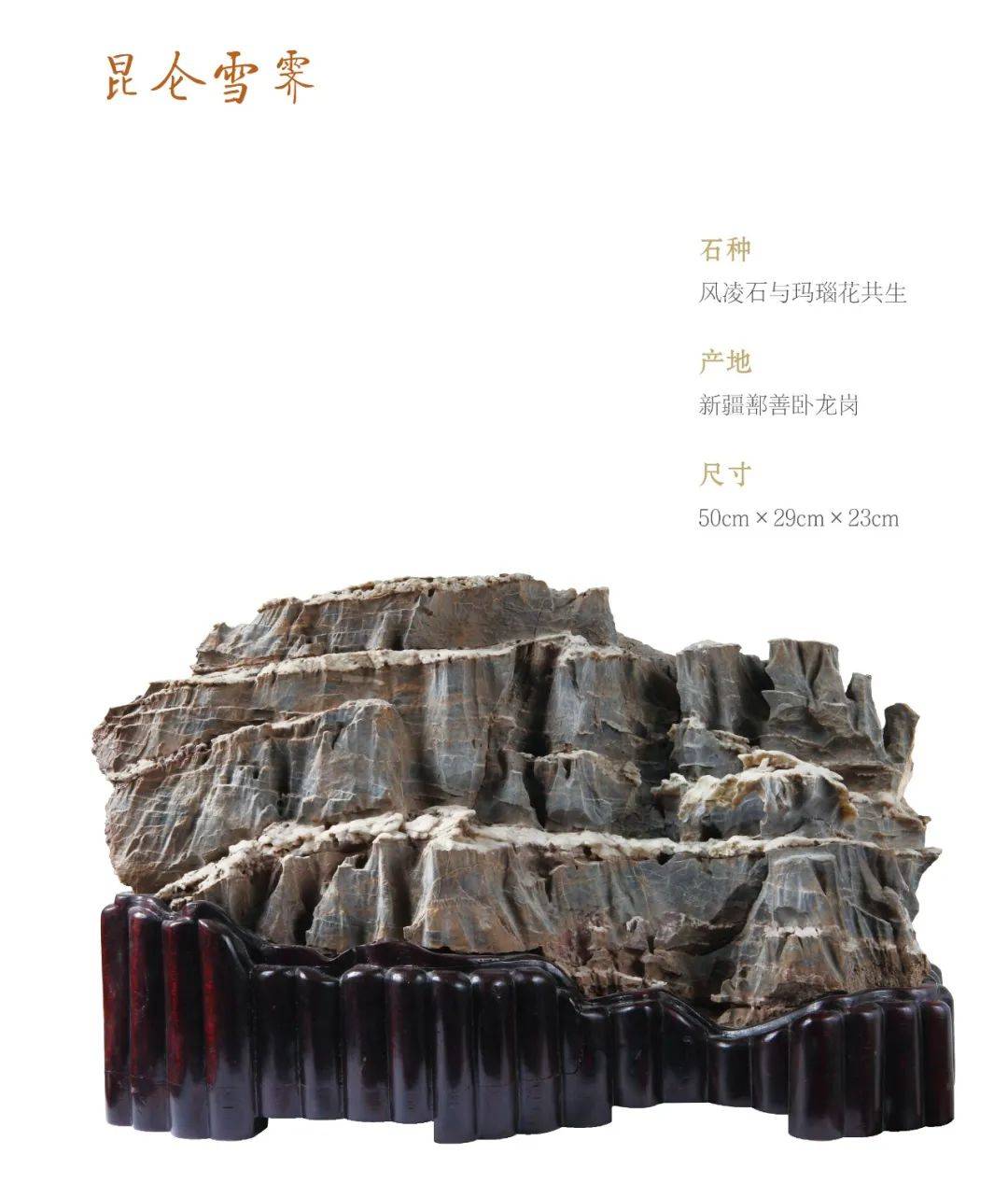

第三辑《奇妙的天然》是大自然的精妙手笔。此辑中,山川形胜、地理雄奇、生灵百态,无不令人惊叹:中华龙脉的磅礴,昆仑雪霁的雄秀,九百里云梦的万千气象,皆在石上凝固为永恒。

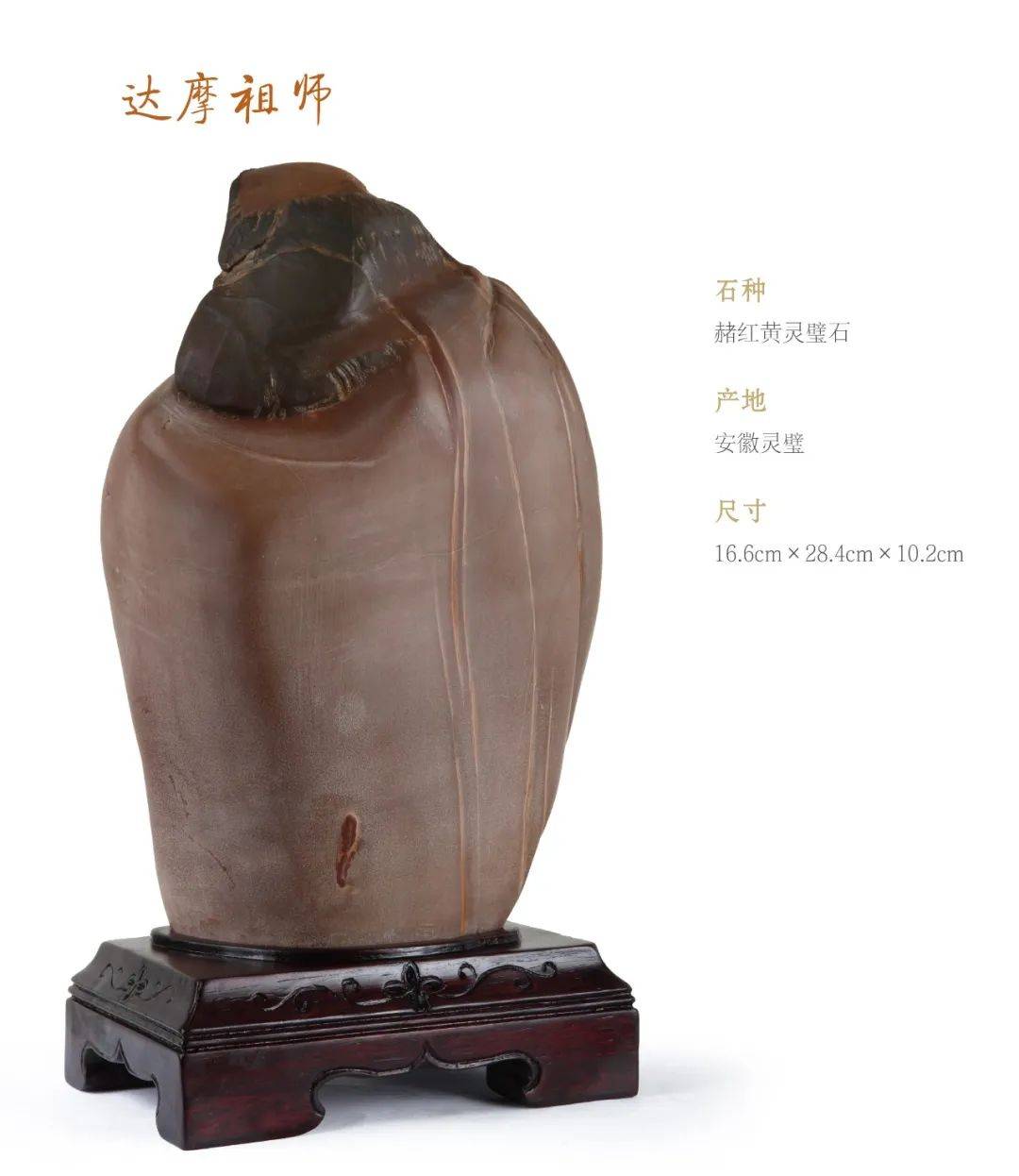

第四辑《心灵的天眼》借大师笔意,悟大千精微。

宋徽宗的艺术热情在石中绽放,丰子恺的诗意生活在石上流淌,甚至连雪中高僧的物我两忘,都能在奇石的光影里捕获。

02

文画互鉴:

高清插图与科普注解互相印证

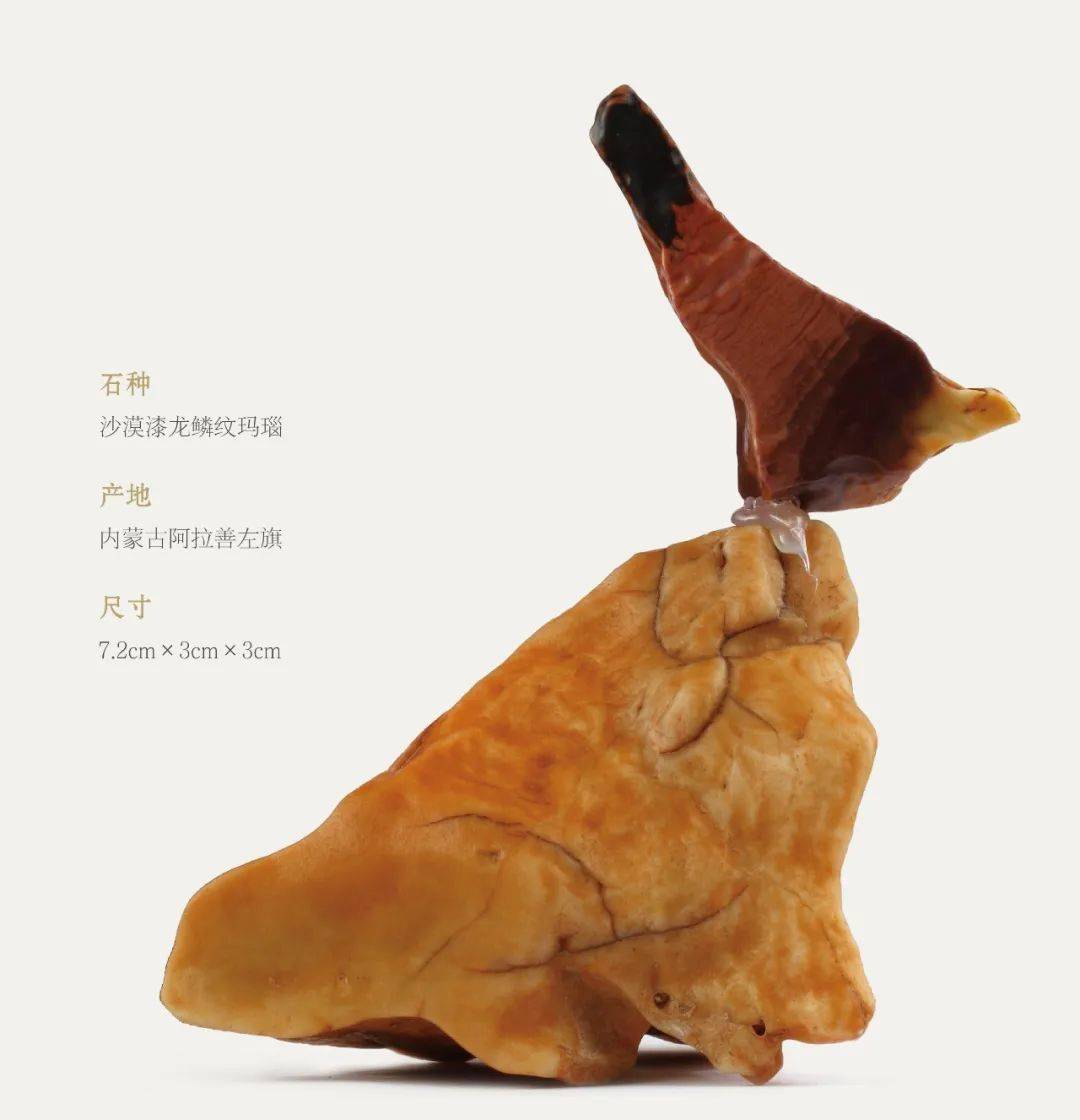

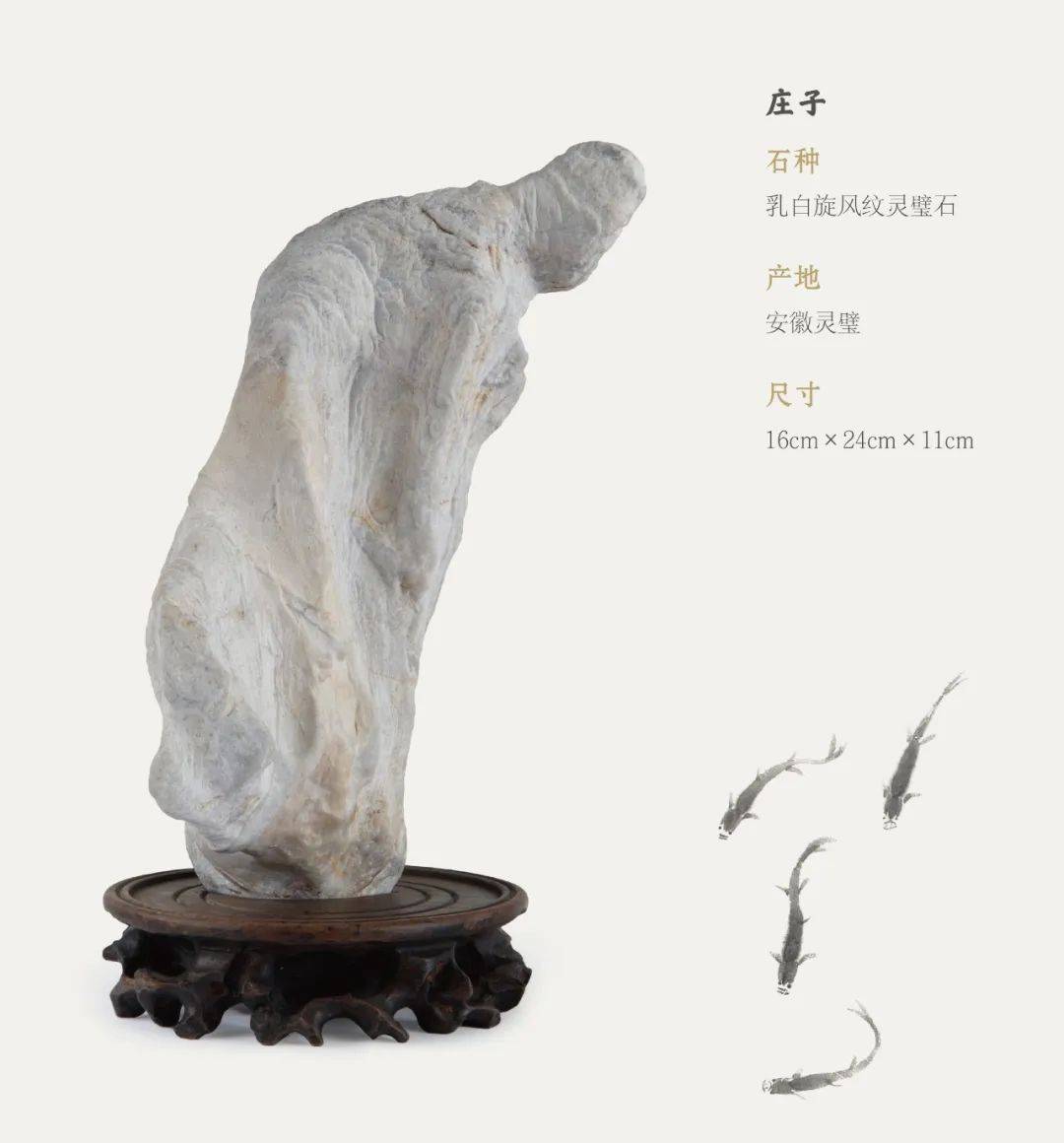

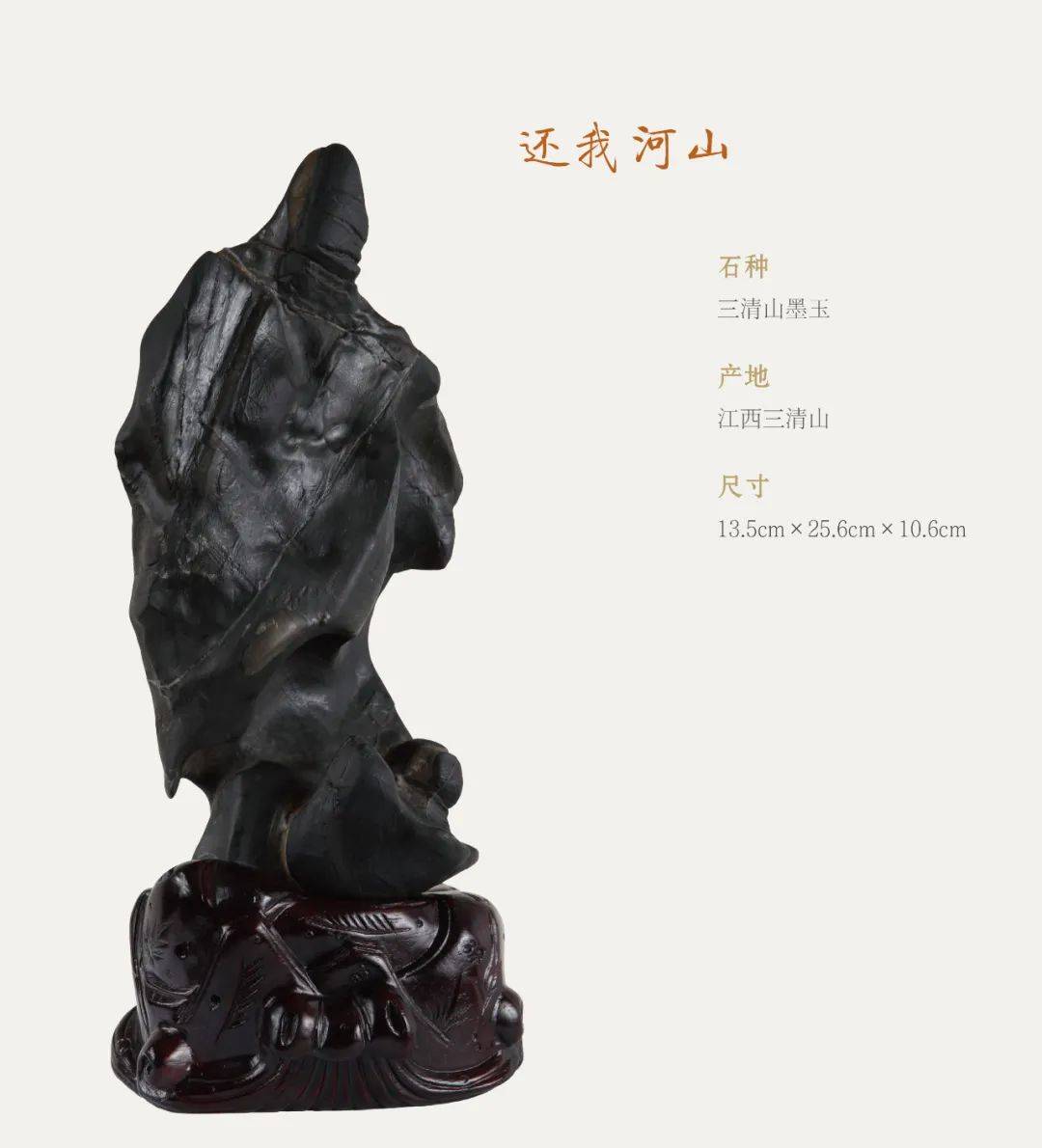

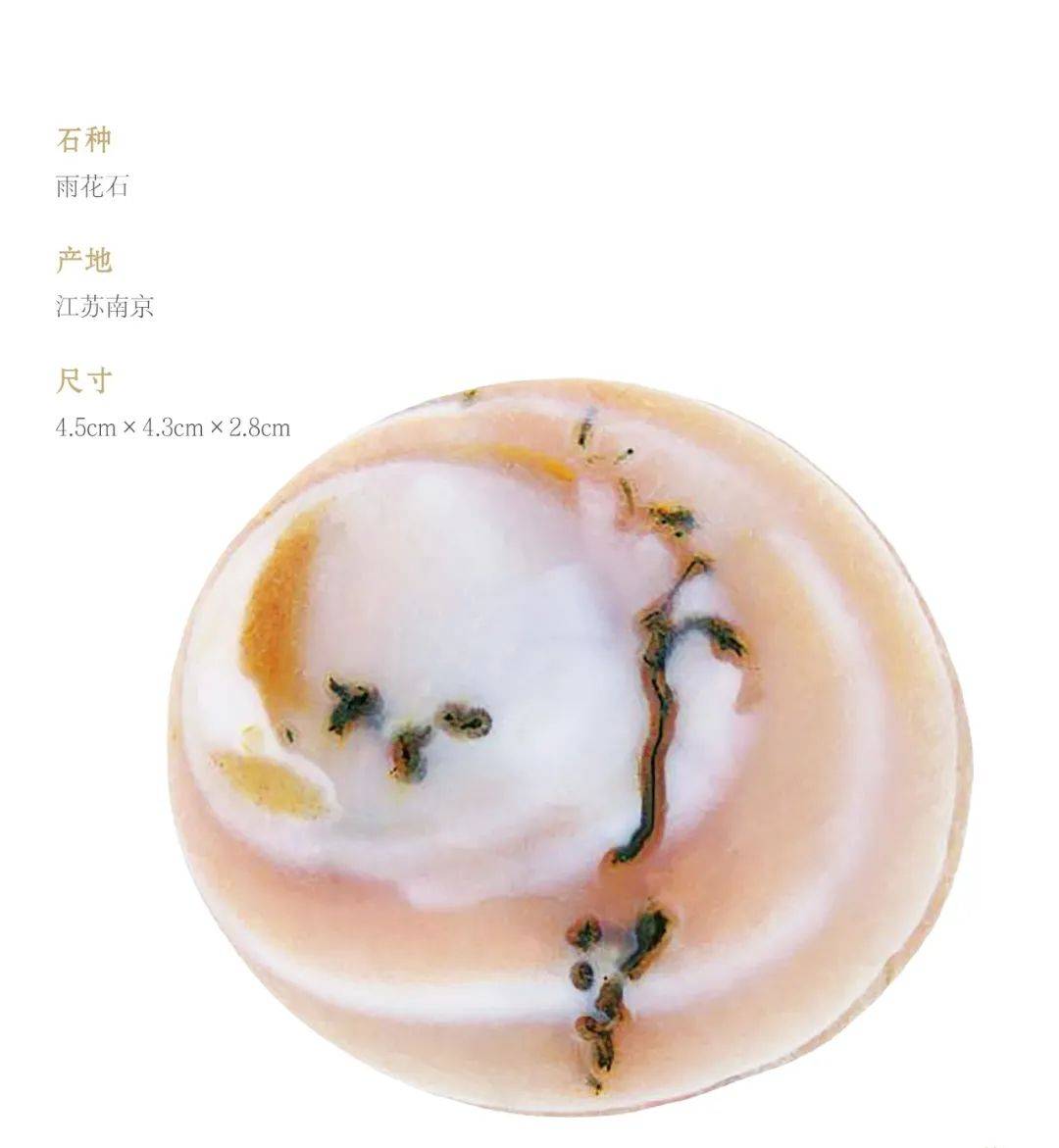

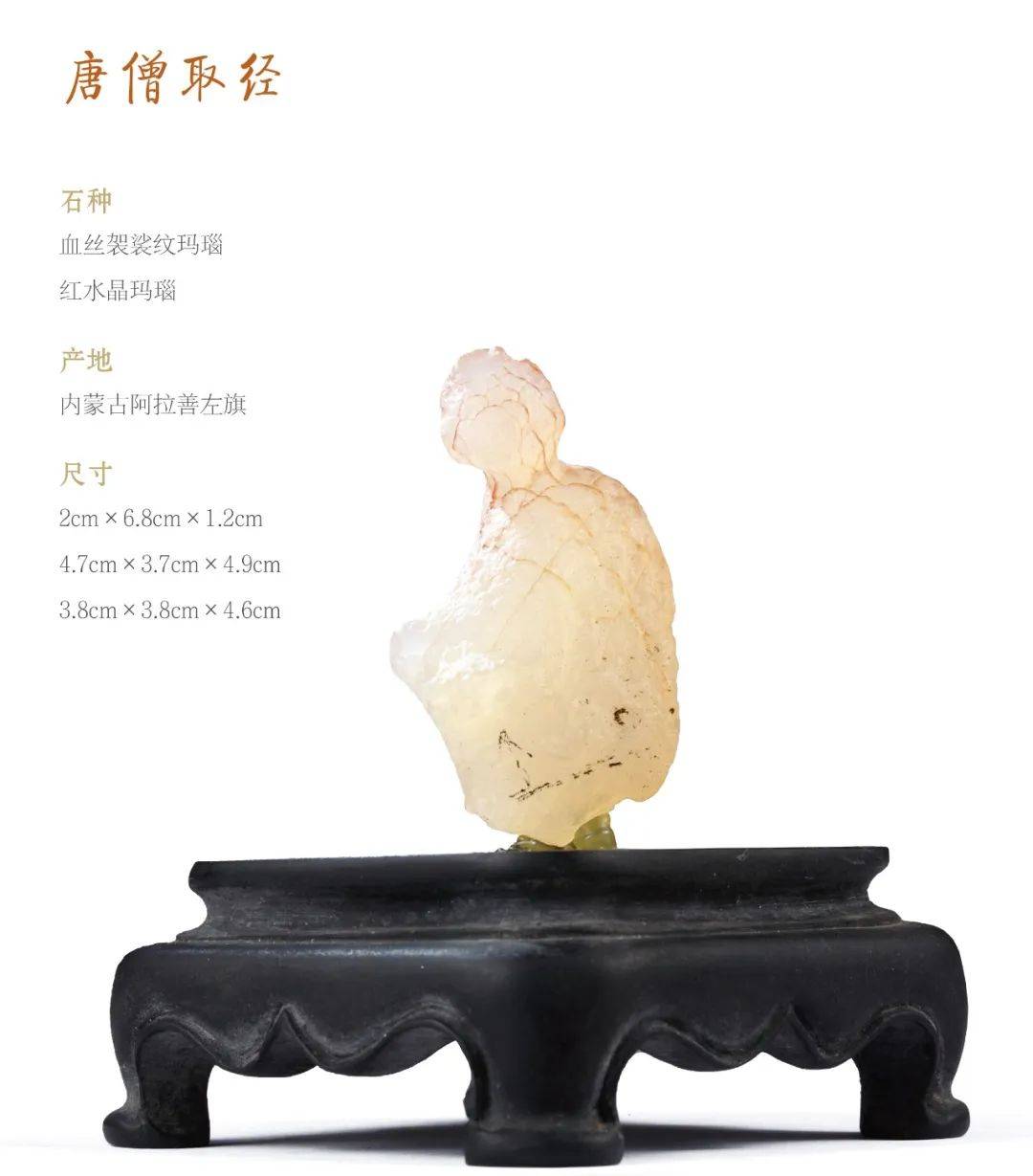

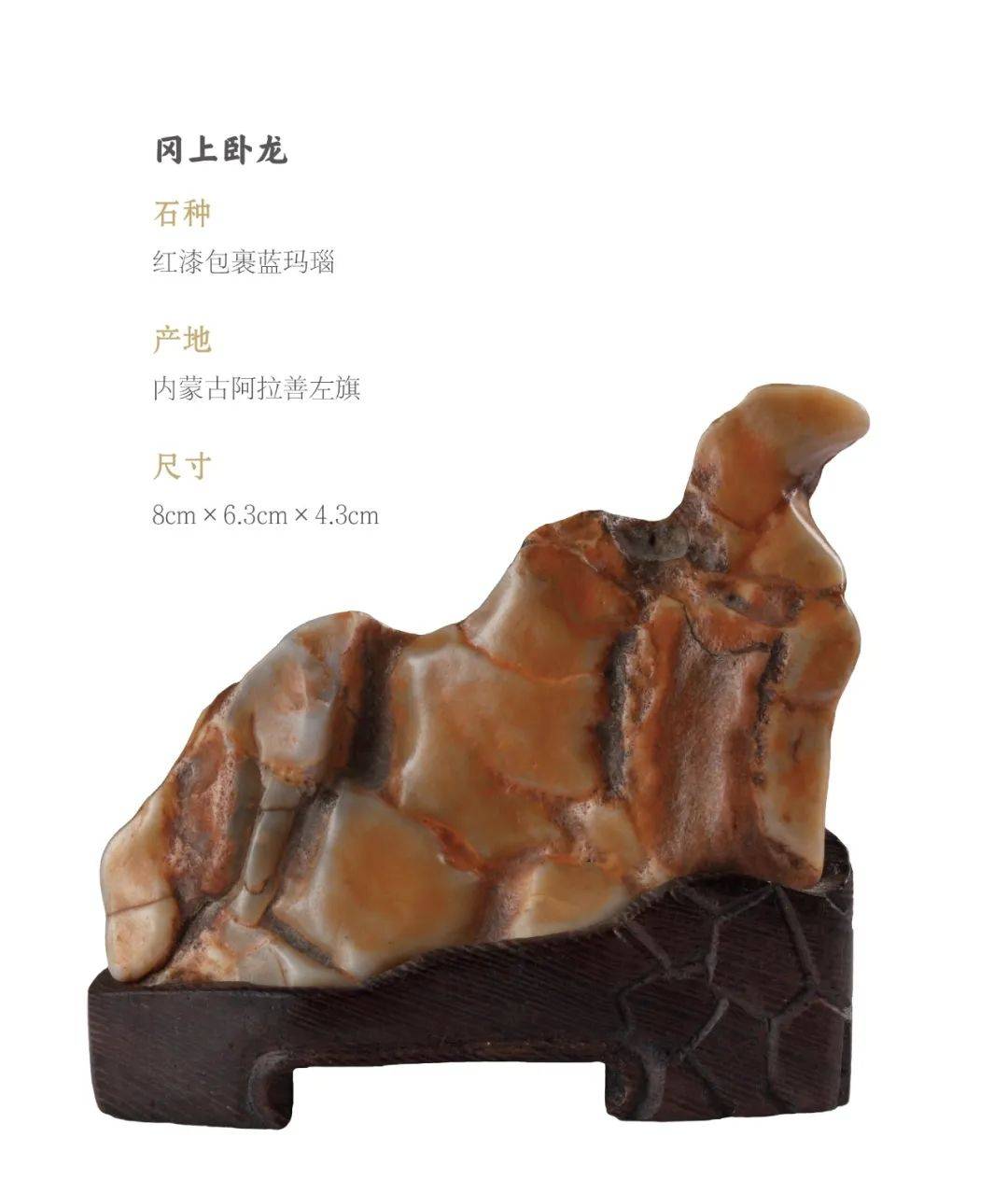

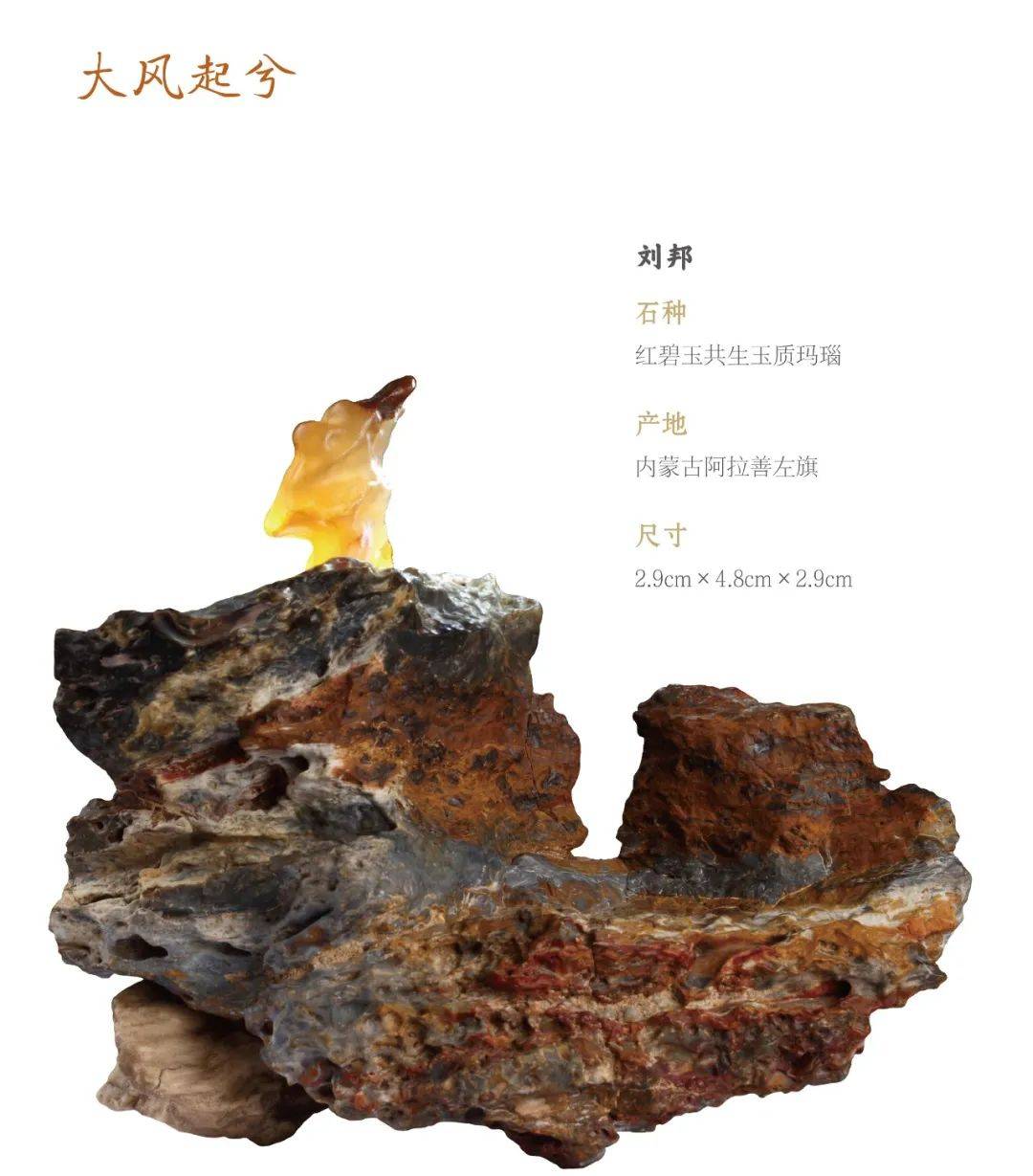

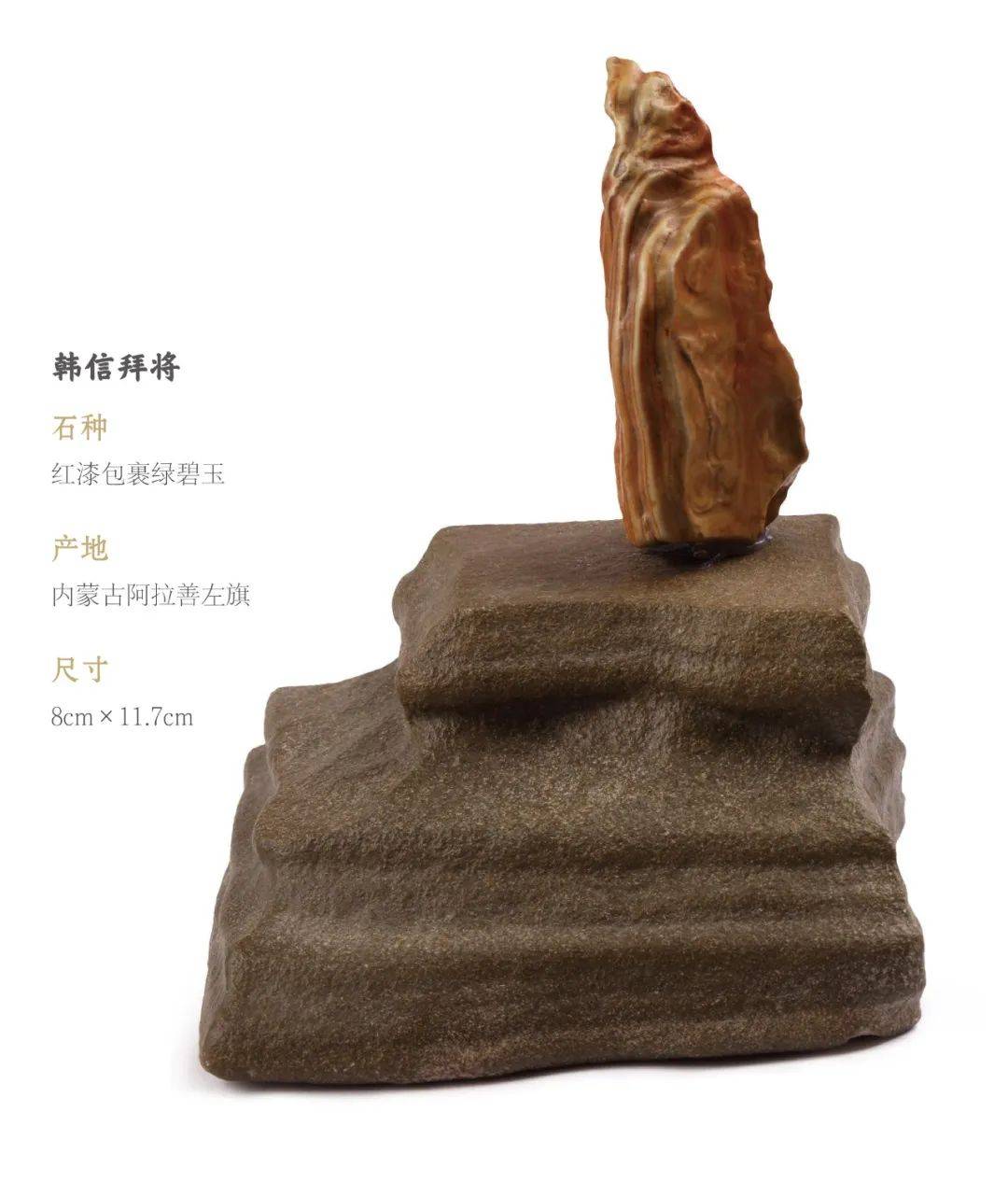

翻开每一页,高清奇石图片便跃入眼帘。更贴心的是,《补天》中每块石头都配了“身份证”——旁边标注着石种、产地、尺寸等信息。

本书收录的石种也很丰富,阿拉善玛瑙、南京雨花石、湖北清江长江石等名品荟萃,尤以内蒙古阿拉善戈壁珍宝为主角。

在阿拉善盟一带,有一处长而狭的戈壁秘境。1.4亿年前,这里曾是地球发泄内火的地方。潜藏地幔深处的玄武熔岩,化身火龙钻出地壳,气体随机占位形成模具式腔穴。

其后跟进的二氧化硅、胶状热液,挤入千奇百怪的模腔,逐一投胎成为玛瑙、碧玉、鸡骨石、蛋白石等数十种高硅立体富矿,这就是久藏大漠戈壁秘境的宝藏。

那些粘附高硅矿物的杂质,千万年中必须日夜承受地火熔淬、天风磨洗,方能历经凤凰涅槃,铸就天造地设的“大漠舍利”,尽显天然“俏雕”的风采。

这些戈壁玛瑙从20世纪末被全面开发,以“质、色、形、纹、意”审美理念,创出天价。

相较阿拉善石头的奇崛,雨花石则温润如玉,色泽图案更趋写意,言有尽而意无穷。

03

石不能言最可人:

那些得之交臂与意外相逢的故事

书中每块石头的讲述,都如私人订制。除了严谨的科普,更有淘石人、石友间流淌着温度的小故事:

作者在徐州淘到一块豆沙色石头,起初觉得像钟馗,配座后却越看越像高僧……

最有意思的是,石友们为了“一双眼还是两双眼”能争论不休,这不就是玩石的乐趣吗?

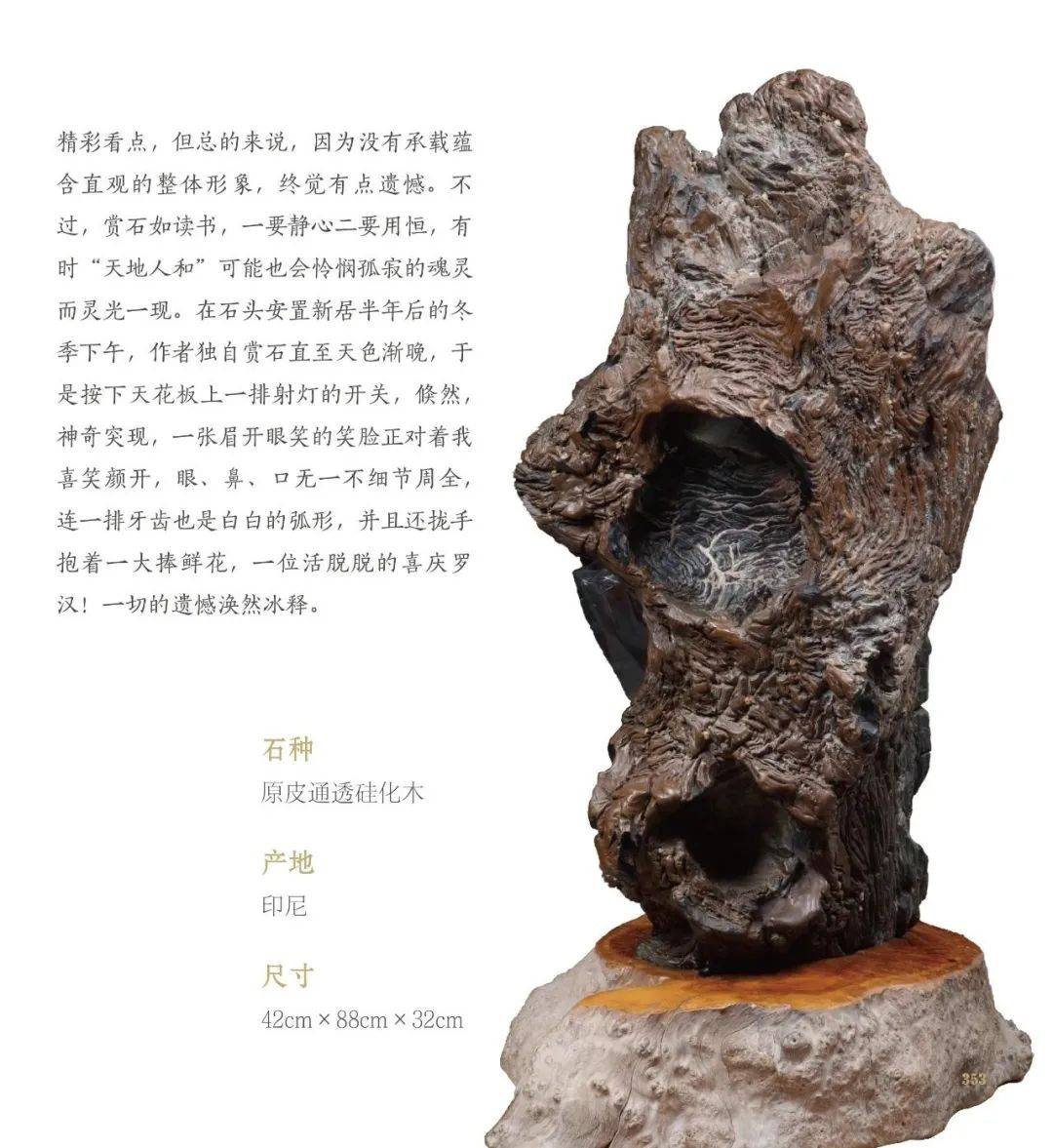

作者的印尼硅化木被工人碰坏,伍老板执意要赔,最后变着法送了块皮色喜庆的硅化木。

直到半年后一个冬日黄昏,打开射灯的瞬间,石头里突然浮现出一张眉开眼笑的脸——那中空的溶洞像怀抱鲜花,皮纹的光影正好勾勒出笑脸。

你看,人和石头的缘分,有时需要一点耐心,一点天意。

石头是凝固的时空,《补天》则如一把开启时空之门的钥匙。它让我们看见,最坚硬的矿物也能承载最柔软的人间情义。

如果你也想在钢筋水泥的都市里,找一处风雅又接地气的角落,不妨翻开这本书。看看石头如何从戈壁深处走到书房案头,看看千年历史如何在石纹里流淌,看看那些关于错过、关于成全、关于突然遇见的故事。

文字 | 纪斯雯

制作 | 文系

校对 | 十一

发表评论 评论 (2 个评论)