“谁才是小品的真正王者?‘初代小品王’陈佩斯与赵本山谁更胜一筹?”这个问题无疑激起了无数人的讨论,今天我们不妨重新审视这两位喜剧巨匠的艺术成就与独特魅力。

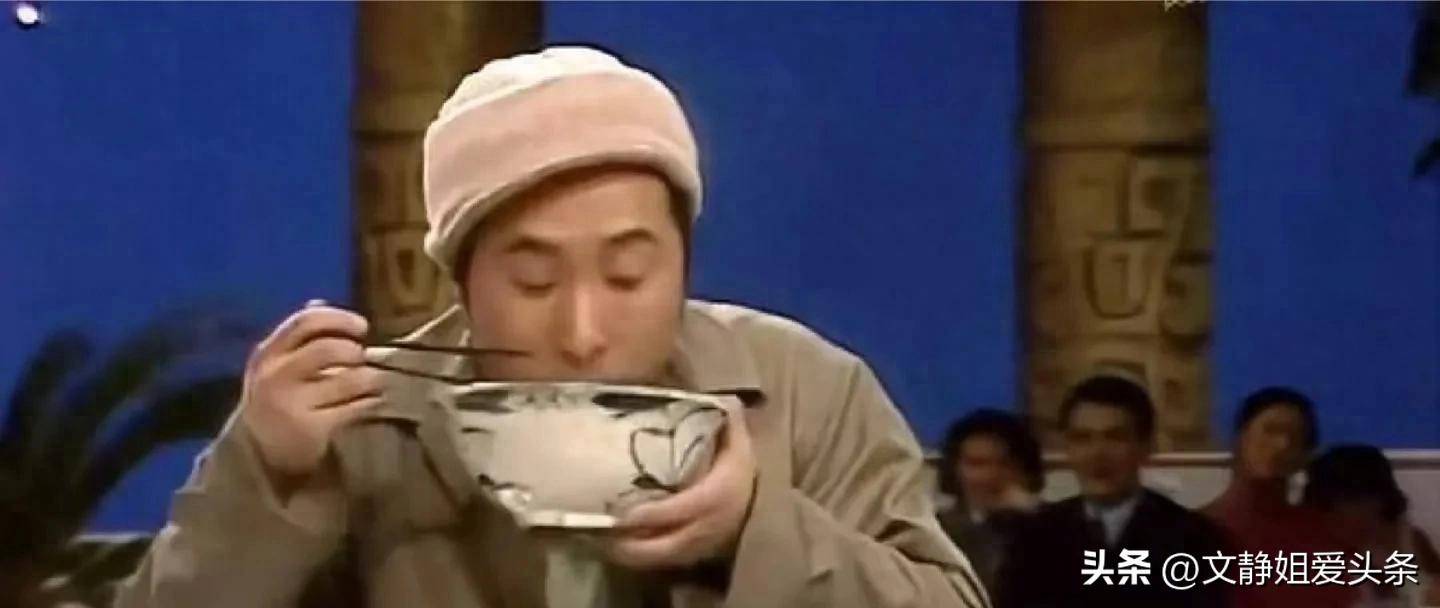

要追溯这一切的源头,我们不得不提1984年除夕夜,陈佩斯老师的经典之作《吃面条》。那时,他端着一只空碗在春晚的舞台上“狼吞虎咽”,面对电视机前的亿万观众,他成功地让大家捧腹大笑。谁能想到,这一场“空碗戏”,竟然成为中国小品艺术的起点。而六年后,1990年的春晚,陈佩斯与朱时茂携手带来了《主角与配角》,因道具突发意外断裂,他们即兴创作的表演成为经典的同时,赵本山带着《相亲》也悄然登场——两位大师在同一舞台擦肩而过,开启了两种截然不同的小品传奇。

陈佩斯的艺术基因可追溯至其父亲陈强——一位在布达佩斯演出的艺术家。天生具有艺术家的敏感,他的表演总是充满了学术化的严谨与细腻。在《吃面条》这一经典小品中,他用极简的肢体语言和无物表演让观众感受到了“面条”的筋道与滚烫。而在《胡椒面》里,他用一系列精湛的动作与表情,把一个普通劳动者的形象生动地呈现给了观众。他每个微小的表情,每次艰难的步伐,都是经过深思熟虑的艺术创作。陈佩斯的小品从不只是逗笑,他用幽默传递深刻的社会意义:《警察与小偷》不仅是简单的猫鼠游戏,更是对社会身份错位的深刻反讽;《王爷与邮差》通过借古讽今,尖锐地揭示了权力结构的荒诞。他宁可放弃舞台,也不愿妥协于审查,他的艺术纯粹性,最终也导致他因与央视的版权官司彻底告别春晚舞台。

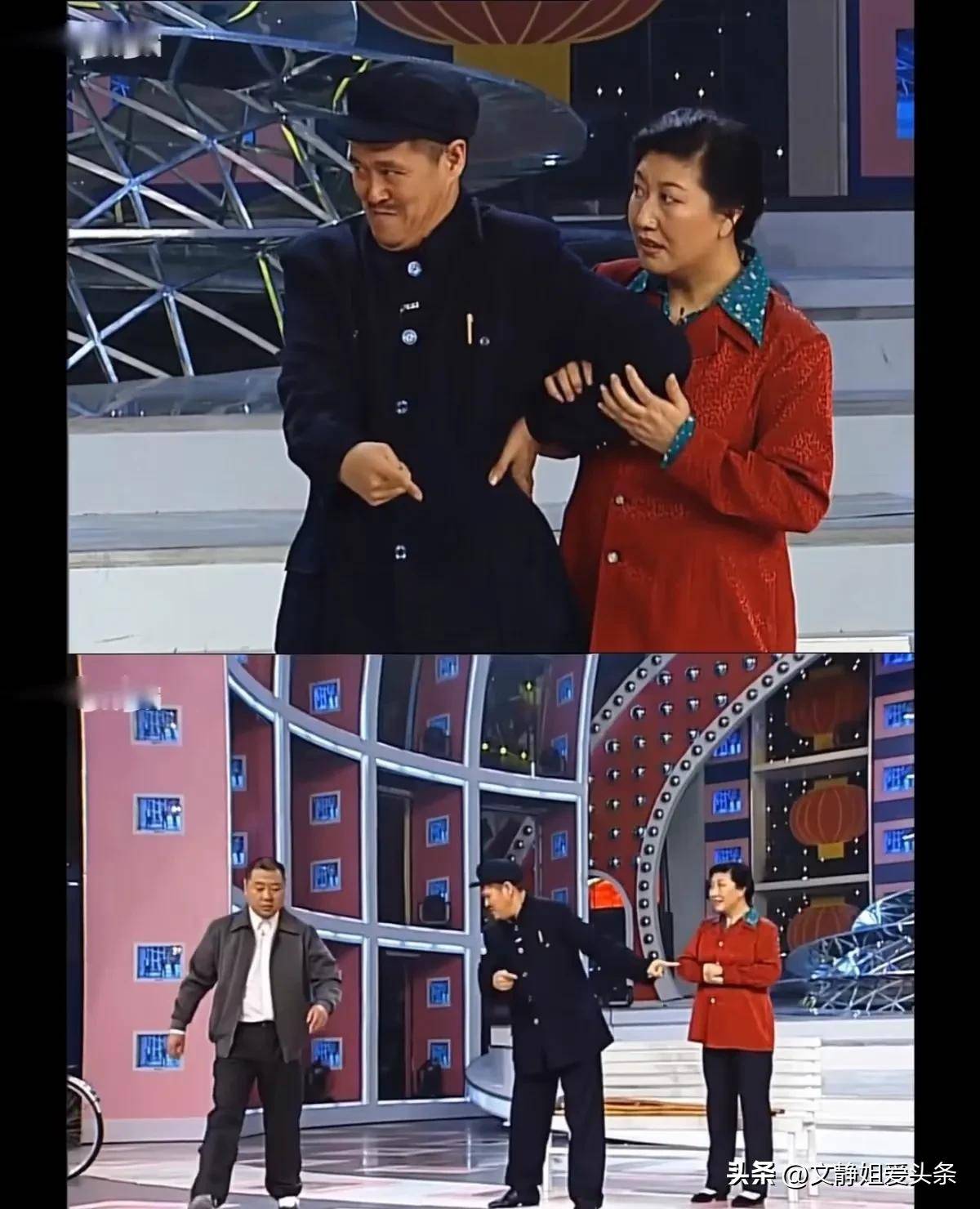

与陈佩斯的艺术道路截然不同,赵本山的成长背景更接地气。童年时被父母遗弃,青年时期他靠着流浪卖艺在东北黑土地上扎下了根。穿着军大衣、戴着旧毡帽,他带着浓浓的二人转特色闯入了春晚的舞台。在《相亲》里,他通过徐老蔫那蹭地的羞涩脚步、在《卖拐》里走路的狡黠步伐,呈现了鲜活的生活幽默感,这些都是从东北民间文化中生长出来的真实情感。赵本山的作品始终充满时代感——《拜年》反映了农村改革的风潮,《牛大叔提干》戳破了官场的形式主义。虽然知识分子批评他过于“低俗”,但在农民眼中,他的台词成为了他们日常生活的真实写照:“改革春风吹满地,中国人民真争气!”正是这种和大众息息相关的幽默,使他成为了春晚的常客。

在1990年的春晚后台,陈佩斯与赵本山命运交织的一刻悄然发生。当陈佩斯为《主角与配角》中的道具枪带突然断裂而焦头烂额时,赵本山却在一旁悄悄练习着《相亲》的台词。舞台上,陈佩斯的艺术精准如同精密的钟表,一旦出现意外,他和朱时茂能够迅速即兴修复,展现出完美的默契。而赵本山的幽默则从不追求复杂的技巧,他深知,舞台上的一招鲜足以吃遍天,观众只要能感同身受,他就成功了。

这场关于“谁是小品王”的争论,表面上是两种艺术理念的碰撞,实则是两种文化风格的较量。陈佩斯是孤独的艺术守望者,离开春晚后,他依然坚守着自己的艺术理想,执着于话剧创作。即便到了71岁,他依然不放弃自己对喜剧的深刻理解,用电影《戏台》继续探讨人生的悲悯。而赵本山则是热闹的文化摆渡人,他精准地把握了春晚的娱乐性质,将小品与大众生活紧密结合。他成立的本山传媒培养了大量年轻才俊,将东北幽默带向全国。

观众心中真正的答案,或许早已形成。对于60后的观众,陈佩斯那份先锋的艺术气质,永远难以忘怀;而对于80后而言,赵本山那狡黠的笑容与口音,依然充满了亲切感。学者们的争论似乎从未有定论,但老百姓的心里却早已有了答案:陈佩斯代表着知识分子心目中的艺术殿堂,而赵本山则是市井文化的代表,是全国人民的喜剧偶像。

如今,当我们重新回顾这些经典作品时,《主角与配角》依旧让人捧腹,《卖拐》依旧让人深思。而陈佩斯的艺术生命,则在话剧舞台上延续着;他让黄渤饰演的班主,在动荡的岁月中坚守着自己那份艺术初心。赵本山的文化影响力,早已深深植根于刘老根大舞台,每当民间艺人们在舞台上演绎着二人转时,赵本山当年穿着军大衣的形象依然活跃在我们脑海中。

最终,小品的王冠并不是属于某一个个人,而是属于那些被时代铭刻的欢笑与眼泪。无论是陈佩斯在空碗中的辛酸,还是赵本山破帽下的智慧,他们都代表了那个时代最深刻的情感。而这一切,都是中国小品精神的完美体现——在雅与俗之间,皆是生活的真实写照。

发表评论 评论 (1 个评论)