《——·前言·——》

林徽因的生命,似乎永远与坚韧和不屈交织在一起。右肾被切除,体重不到七十斤,然而她依旧在病床上躲避护士,悄悄地将几块瓦片藏进被窝。她的身体虚弱,精神却极为坚强。那年,是1949年,林徽因已经45岁,依旧倔强地说:“我要给新中国留下一点像样的东西。”

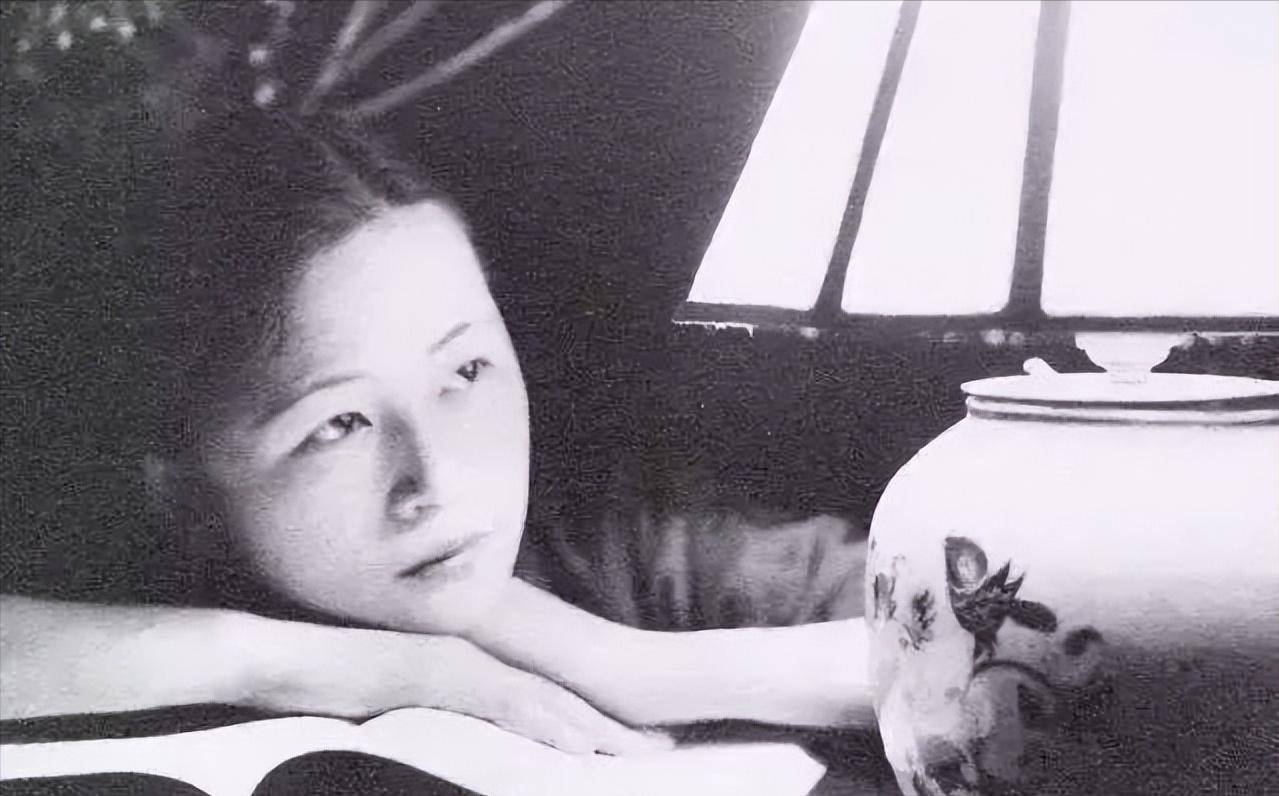

第一次吐血是在1930年,那时她剧烈咳嗽,帕子捂住嘴巴,每当一松手,嘴边便是暗红色的血迹。梁思成被吓得不敢言语,只能紧紧握住她的手。医生的诊断是肺结核。彼时,抗生素刚刚被发现,传入中国还需几年,而林徽因开始了长期的药物治疗与静养,在北京寒冷的冬天,她尽力躲避病痛的侵袭。

她的病情持续了十年之久,尽管如此,她依旧忙于工作:写作、研究古建筑、设计与考察。咳血变成了她日常的一部分。到1947年,病情加重,她的咳血频繁,体温常常高达三十八度五,持续了十多天,医生建议进行全面检查。结果显示,肺部已严重感染,右肾的功能几乎丧失。

医生告诉她:“这个肾要是再不切除,你最多撑不过三个月。”梁思成当时脸色苍白,林徽因则显得异常冷静。她只是轻轻点头说:“那就切吧。”

手术定在1947年冬天,北平的寒风刺骨,手术前,林徽因的身体已经虚弱到仅剩骨头包裹着皮肤。她的体重不到七十斤,梁思成陪着她签字时,手紧张得几乎写不出名字。手术室里的主刀医生亦是战战兢兢,因为林徽因的病情特殊,虚弱的她极有可能在手术中休克。

当手术完成时,医生推开门,脸色苍白,告诉梁思成:“手术成功,命保住了。”在恢复期的第十天,林徽因就开始询问国徽的设计进展,“什么时候开始动手?”她的声音沙哑,几乎让人听不清。梁思成皱起眉头劝她休养:“你先养身体。”她盯着天花板,淡淡地说道:“我怕等不到那一天。”

1949年,新中国的筹备工作正在紧张进行。中央决定设计一款具有中国特色的国徽,并选定梁思成和林徽因负责草案设计。尽管身体虚弱,林徽因毫不犹豫地投入到设计工作中。她的医生每天前来查房,开药、注射,护士们也时常发现奇怪的现象:病床上总是有鼓起的被子,像是藏着什么东西。

直到有一天晚上,护士翻开被窝,发现了几块碎瓦片。这些瓦片来自故宫修缮现场,颜色各异,沉淀着岁月的痕迹。护士惊讶地问:“你发烧得这么厉害,还藏这些东西?”林徽因只是轻轻一笑:“不是疯,是急。”她已经研究过这些瓦片的色彩与纹理,决定把它们作为国徽的灵感来源。她坚信,国徽应该是红色与金色的组合,因为这些颜色已经代表了几千年的中华文化,而不是模仿外国的设计。

她的病床变成了她的工作台。林徽因每天醒来就开始画图,累了便闭眼休息,醒来后继续。她常常手里拿着一个手电筒,用它照亮那些琉璃瓦的光泽,而旁边放着她那条用于咳血的帕子。随着工作日渐深入,帕子上留下了越来越多的血迹,而她的健康也每况愈下。

医生们泪眼婆娑地劝她:“您真的会死的。”她轻声答道:“我知道。”她害怕死,但更害怕的是在死之前未能完成自己心中的事业。

到了1949年春,北京空气干燥,林徽因的咳嗽更加严重,一度高烧到四十度,她仍然一笔一划地修改设计草案。梁思成终于无法忍受,拦住她:“徽因,放下吧。”她只是看着他,眼中满是坚持与无奈。她知道自己剩下的时间不多,但仍旧不愿放弃这项关乎国家未来的设计任务。

设计草案并非一蹴而就,许多建筑师和艺术家也参与了其中。第一次会议时,林徽因躺在病床上,通过电话参与讨论。有人提议采用镰刀、斧头与齿轮的组合,而林徽因立刻反驳道:“不行,我们是中国人。”她坚持要从中国的传统文化中找灵感,提议以天安门为主体,辅以麦穗、齿轮和五颗星,象征着中国的文化底蕴与国家力量。

尽管设计过程中遇到了不少争议与困难,林徽因始终坚持自己的设计理念。最终,她的设计草案在1949年秋定稿。虽然她身体越来越虚弱,但她坚持要亲自挑选红色和金色的色彩比例,确保每一块金色与红色的搭配都符合她心中的标准。

1950年,国徽设计最终定稿,林徽因在临终前依旧未能看到它被正式悬挂。她的生命,犹如一抹即将消逝的夕阳,静静地融入了这片国土的记忆中。

1950年10月1日,国徽首次悬挂在天安门城楼上。金色的星光在阳光下熠熠生辉,红底与金边交相辉映,象征着新中国的崛起。人群静默片刻,随后爆发出雷鸣般的掌声。然而,林徽因并没有等到那一刻,她早已在寂静的病房中,悄然离去。

梁思成站在人群中,看着国徽在阳光下微微晃动,心中默念着:林徽因应该就在这里,微笑着看着自己的作品。他知道,她的心血早已融入了这枚徽章,而她的身体与灵魂,早已为这份伟大的事业付出了全部。

发表评论 评论 (1 个评论)