2025、10、29日

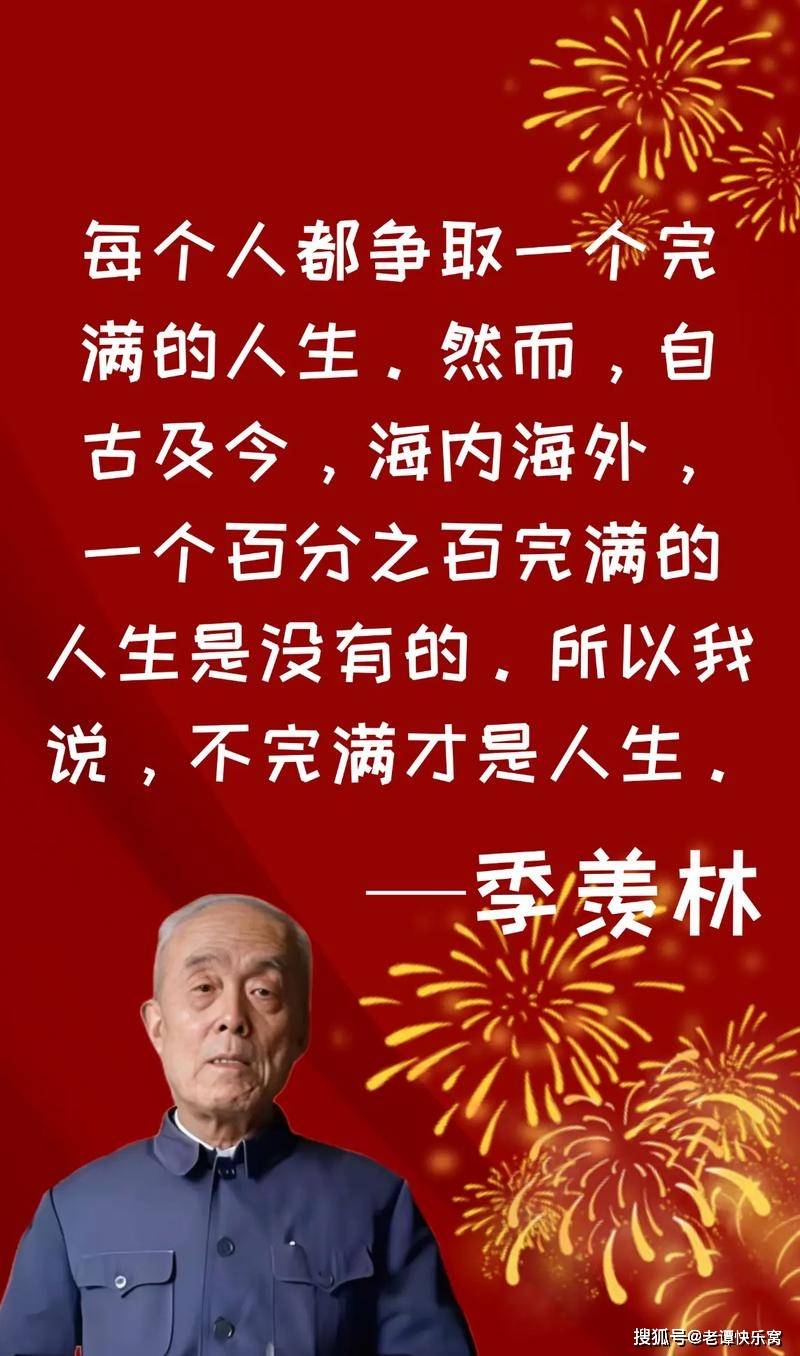

题目:季羡林:80岁才懂,人生到最后,拼的不是学问,而是心安

作者:佚名

摘录:人生这场游戏,上半场或许大家都在比谁的装备好,技能多,拼命做加法。可季老用他将近一百年的“超长待机”告诉我们,真正决定你“通关”是否幸福的,是下半场你懂不懂得做减法,把那些没用的装备和虚荣心,一件件扔掉。

讲真,这事儿但凡换个人说,我估摸着能被唾沫星子淹死。

一个把读书这事儿干到了人类天花板级别的大佬,能拿十几种外语当母语唠,尤其是在梵文这种听着就犯困的领域里,是能让全世界同行都得喊声“祖师爷”的存在。

结果呢?

这位叫季羡林的老爷子,临了快一百岁,躺病床上给自己这辈子来了个终极复盘,结论是:

这话传出来,我敢打赌,无数正在“996”福报里“卷生卷死”,拼命考证、削尖脑袋往上爬的兄弟姐妹们,后脑勺都得挨一记闷棍。

这不是存心搞我们心态吗?

我们累死累活,不就是想让自己变得更值钱,活得更有底气吗?

你一个站在金字塔顶上都嫌风大的神仙,反过头来告诉我们,人生的终极密码是“内心毫无波澜,甚至有点想笑”?

这剧本,不对劲,得查查是不是被魔改了。

咱先别急着emo,也别按正常逻辑走,直接把时间线拧成麻花,空降到他人生最扭曲、最魔幻的那个现场去看看。

六十年代的北大,啥情况大家都懂。

那时候的季羡林,北大东语系一把手,国际汉学界的顶流,跺跺脚都能让学术圈抖三抖的人物。

按说这配置,放哪都是得供起来的宝贝。

可命运这玩意儿,专治各种不服。

他被揪出来,塞进了“牛棚”,每天的核心KPI是打扫厕所,顺便看大门。

你能想象那个场景吗?

一双能跟千年古文字隔空对话的手,当时每天最大的成就是把便池刷得锃亮。

最绝的是他后来的回忆录《牛棚杂忆》,那口气,哪有半点苦大仇深,反倒像是在讲段子,说自己“级别”不够,有时候人家开大会他只能算“陪斗”,心里还觉得“不过瘾”。

这字里行间藏着多大的荒诞和凉意?

当年那些让他无比荣耀的学问,在那个特殊时期,连一张手纸的实用价值都没有。

我相信,就在无数次弯腰与污秽打交道的时候,他内心肯定发生了一场剧烈的地震:我皓首穷经换来的那些屠龙术,在现实这头疯牛面前,到底算个啥?

他半辈子的信仰,大概就在那时候,被生活用最原始、最粗暴的方式,给砸了个稀巴烂。

聊到这,肯定有“人间清醒”要出来杠了:他这算不算是一种功成名就后的“凡尔赛”?

就好比王健林说“先定个小目标,挣它一个亿”,听着云淡风轻,可你没到那个位置,连说这话的资格都没有。

季老是不是因为学问、名利都到手了,才觉得这些不重要?

起初我也这么想过,可“牛棚”那段经历,就是对这种论调最狠的一记回旋踢。

他不是自己爬到山顶,觉得风景不过如此,腻了,想下山体验生活。

有了这层认知,再去看三十年代那个在德国哥廷根,恨不得把自己焊在图书馆椅子上的愣头青,那感觉就完全不一样了。

那会儿的他,是标准的“学术卷王”,为了磕下那些快失传的古文字,是在拿命换KPI。

他那时候坚信,知识能解释一切,学问是人生的唯一真理。

那股劲儿,像不像刚毕业的我们,坚信只要努力,就能撬动整个地球?

真正牛掰的人生,是能活出纵深感的。

晚年的季羡林,身上那股“仙气儿”全没了,倒是“地气儿”越来越足。

一堆“国学大师”、“学界泰斗”的高帽子递过来,他跟躲瘟神似的,连连摆手,说自己连“国学小师”都算不上,戴那玩意儿“浑身起鸡皮疙瘩”。

这话在今天这个动不动就“封神”,人人都想当“老师”的时代,简直是一股清流,不,是泥石流。

他开始写那些谁都看得懂的大白话散文,趴窗台看楼下池塘里的荷花怎么从淤泥里钻出来,然后琢磨出生命这玩意儿真带劲。

你看他这些文字,没有一个生僻字,没有一句引经据典,全是掏心窝子的话。

这已经不是一个学者在展示学问了,这是一个智者,在把他用一辈子熬出来的人生汤,一勺一勺喂给你。

所以说,季羡林最后找到的那个叫“心安”的东西,绝不是让我们啥也别干,直接原地躺平。

那玩意儿,金贵得很,是在巅峰上享过福,也在谷底里遭过罪,在知识的大海里潜到过最深处,又在人性的泥潭里滚过一身泥,最后拍拍身上的土,还能笑得出来的从容。

毕竟,这辈子最难搞定的,不是那些深奥的学问,而是那个一身毛病、七情六欲俱全的自己。

能跟自己握手言和,这事儿,比读懂十几种外语难多了。

发表评论 评论 (2 个评论)