苏轼苏东坡,大半辈子都在被贬,不是在贬所就是在去往贬所的路上。

即便如此,苏轼还是不少仰慕者,苏轼在官场上不得意,但是他的才华没的说,教学生收徒弟都没问题。

苏轼经历了这么多事之后,识人的功力大增,因此他收的学生也都不是凡夫俗子……

苏门四学士之首

孔子门下有三千个学生,这三千个学生里有七十二贤人,这七十二贤人里又有“孔门十贤”。苏轼门下的学生也差不多,不过他只有十个学生。

苏轼的学生有“苏门四学士”“苏门后四学士”“苏门六学士”之分。虽然分组很多,但是有一点是不变的,那就是“苏门大师兄”。

苏轼门下成就最大的弟子,便是“黄庭坚”,虽然苏轼本人对自己的弟子都很满意,但是从客观角度来看,黄庭坚绝对是苏轼门下最厉害的弟子。

他厉害到什么程度呢?他甚至都能跟老师齐名并称为“苏黄”。

不过“齐名并称”这件事是别人的主意,黄庭坚本人还是非常尊敬老师的。

宋朝人邵博写过一本《邵氏闻见后录》,里面就记载了邵博去见黄庭坚时发生的事情。

黄庭坚晚年时,还要将苏轼的画像挂在屋内,每天早上起来之后最重要的一件事,就是给苏轼上香。

而且在上香之前,还要净身沐浴、穿戴整齐、行大礼每个步骤都一丝不苟。

有人觉得黄庭坚这样很奇怪,因为人们都觉得黄庭坚的名望与苏轼相差无几,他根本没必要对苏轼如此尊敬。

黄庭坚听他们说这种话,心里非常不高兴,于是黄庭坚愤怒离席,并且还说:“庭坚在东坡先生面前不过是个学生,学生怎么敢不尊敬老师?”

尽管苏轼的晚年落魄不堪,甚至被贬到了琼州,但是黄庭坚依然尊敬他。

如果苏轼知道自己这个学生如此深情,他肯定不后悔收了他当徒弟。

当然,在苏轼眼里,也没有完全将黄庭坚当成一个学生来看待,他们两个之间的关系更像是“亦师亦友”。

年少有才

黄庭坚是一个“早慧之人”,虽然他比苏轼小了八岁,但是他起步可早,他的心理年龄能勉强追平苏轼。

为什么说黄庭坚是一个“早慧之人”呢?因为他在七岁的时候,就说出了七十岁老人才该说的话。

如此突然的成长,还吓到了周围的亲朋好友。

这是公元1051年发生的事,此时的黄庭坚确实只有七岁。

这天,黄庭坚的父亲黄庶约了几个朋友上门喝酒,几人在黄家的院子里饮酒作诗,好不快活。

黄庭坚的父亲黄庶也不是一般人,他也是一位颇负盛名的文学家,而且黄庶还是“宋诗”的开创者。

众所周知,唐朝流行诗,而宋朝流行词,虽然说在宋朝也能写诗,但是宋朝该如何写出有自己特色的诗,这是个大问题。

而黄庶就是这方面的专家,他建议宋诗应当拜“李杜”为师,学习这两位先贤的风格,不过宋诗的风格也不是他一个人说了算的,他也只能在这方面努力,成为一个诗人。

而在黄庶的影响下,黄庭坚也非常擅长写诗,他五岁的时候就会写诗了。

黄庶跟自己的几位好兄弟喝酒时,七岁的黄庭坚正好路过他们的酒桌。

这几个人早就听说黄庶的次子非常聪明,于是他们便说:“久闻令郎少年聪慧,何不让他也来吟一首 !”

黄庭坚也不露怯,当场就作了一首诗。

当时黄庭坚是从外面回来的,他出门去田间玩耍了。

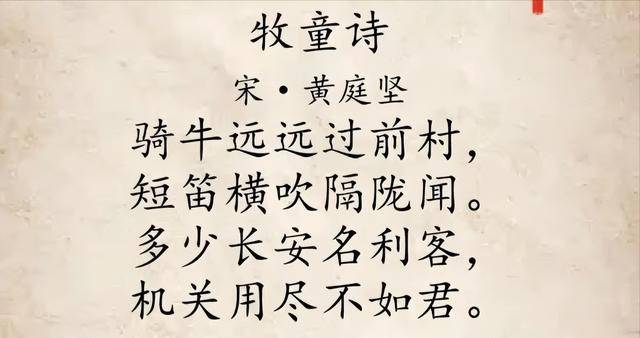

黄庭坚作诗的时候,正好想起自己回来时刚看见的小牧童,于是他便作了一首《牧童诗》。

从题目上来看,这首诗平平无奇,然而内容却十分不一般。

黄庭坚只是一个七岁孩童,可他却从牧童身上,看到了“长安名利客”,看到了“长安名利客”的悲哀。

一个七岁孩童,居然写出了一首“厌世”之诗,这怎么能不让人震惊呢?

这首诗的第一句,就是在写黄庭坚刚刚看到的场景,一个骑着牛吹笛子的小孩儿。

然而第二句话锋一转,一下子就从“乡村牧童”身上跳到了“长安名利客”身上。

而且黄庭坚的观点还十分“成熟”,甚至可以说是“老成”。

这种厌倦了钩心斗角的情绪,竟然会出现在一个七岁的孩子身上,属实离奇。

而且这首诗里还有一个小细节,黄庭坚是宋朝人,宋朝的政治中心在河南开封,他这里提到“长安名利客”,是有点对不上的。

不过这种诗也不是符合核心价值观的诗,诗人为了避嫌,用古代的东西代指现在的东西也很正常,这叫“借古讽今”。

总而言之,黄庭坚在七岁时便写出了这么一首富有人生哲理的诗,可见其确实是个“早慧之人”,也确实是个有才能之人。

不过东汉孔融曾说过:“小时了了,大未必佳”,黄庭坚小时候这么厉害,他长大之后怎么样了呢?

黄氏英才

公元1058年,黄庶病逝,照顾家庭的重担落在了他的妻子李氏身上。

李氏也是大家闺秀,她为了让黄庭坚得到更好的教育,决定将黄庭坚送到自己的弟弟李常那里去,李常也是一个有学问的人,黄庭坚跟着他学到了很多。

后来黄庭坚回忆曾说:“长我教我,实惟舅氏。”

公元1063年,黄庭坚去参加乡试,一举考中举人,而且还是以第一名的成绩考中的,这叫“解元”。

第二年,黄庭坚直接参加会试,可惜没考中,不过黄庭坚也没有灰心,毕竟连考连中这种事确实很少发生,这次就当练手了。

公元1067年,黄庭坚二战会试,成功考中,而且是三甲第一名。

然而,人世间的喜与悲是守恒的,黄庭坚考中进士有喜,可是他考中进士后不久,他的妻子便去世了。

伤心至极的黄庭坚只能写诗抒情,这段时间里他写了几百首诗。

公元1078年,黄庭坚仰慕苏轼的美名,于是便写了两首诗寄到了苏轼府上。

苏轼看过后赞不绝口,于是也给黄庭坚回了信,两人之间的缘分开始了。

第二年,苏轼遇上了“乌台诗案”,黄庭坚坚决维护苏轼,也被朝廷贬了官。

公元1086年,苏轼身上的冤情被洗清,被牵连之人也陆续返京,这一次,苏轼终于见到了这个交谈甚欢却素未谋面的“弟子”。

正是这次见面,让黄庭坚被苏轼的才华折服,此生甘愿成为苏轼的弟子,哪怕其他人都觉得他已经能与苏轼平起平坐,他也自认为是苏轼门徒。

公元1105年,黄庭坚病逝于贬所,而他被贬的原因与苏轼如出一辙,也是因为招惹了朝中权臣。

要不是宋朝不许杀文官,苏轼和黄庭坚都不可能善终,也许这就是师徒之间的默契吧?

公元1109年,黄庭坚的两位好友将他的灵柩送回了老家,至此,黄庭坚一生才算结束……

发表评论 评论 (3 个评论)