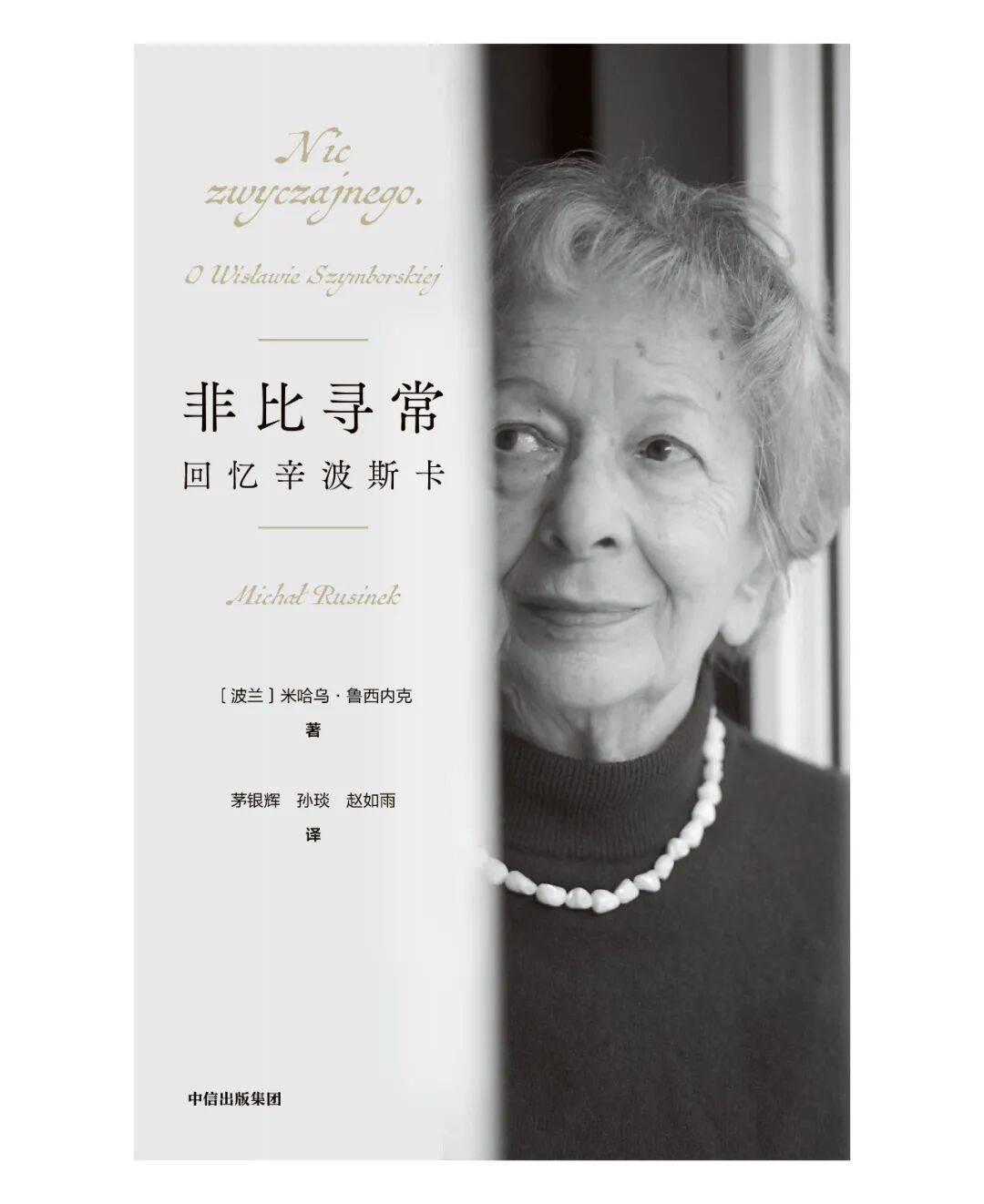

1996年,诺贝尔文学奖的桂冠降临,辛波斯卡平静的生活被骤然打破,电话甚至在夜间也响个不停。年轻的米哈乌·鲁西内克前来应聘秘书一职,他客气地要了一把剪刀,剪断了电话线——就这样,他成为辛波斯卡贴心的陪伴者,直至她生命的最后时刻。这段生命经历,被鲁西内克以文字的形式记录下来,写进《非比寻常:回忆辛波斯卡》一书中,中译本由群岛图书和中信出版联合出版。

2025年10月,米哈乌·鲁西内克从波兰来到了中国,和北京外国语大学欧洲语言文化学院副教授李怡楠、文化评论者尹萌美,及主要译者茅银辉、诗人兼作家黄礼孩分别在北京和广州展开了两场对话。

以下为对话回顾全文,分上下篇。

米哈乌·鲁西内克(本书作者)雅盖隆大学教授、辛波斯卡文学基金会主席,曾是辛波斯卡的秘书

李怡楠北京外国语大学欧洲语言文化学院副教授、《希姆博尔斯卡信札》译者

尹萌美文化评论者、播客《立场不明》主播

茅银辉《非比寻常》译者 广东外语外贸大学教授

黄礼孩诗人、作家

辛波斯卡X鲁西内克:生命情谊从剪断电话线开始

诺奖让辛波斯卡变成了在一个黑暗之中沉默的人

尹萌美:1996年诺贝尔文学奖委员会宣布辛波斯卡获得了本年度的诺贝尔文学奖,得知这个消息的时候您是什么心情;第一次和辛波斯卡见面的时候发生了什么趣事呢?

鲁西内克:当初在收到工作邀请时,第一时间陷入了恐慌状态,我很难想象诺贝尔奖得主的秘书的工作会是怎样的,做她的秘书会是什么样的感觉。第一个月有很多邮件和信件需要处理,更多时候得在邮局排队。(后来我在邮局也成了名人,不用排队,节省了时间。)

除了这种恐慌之外,是我小时候就有的一个问题,我从小就特别害怕接电话,一旦有电话进来,我就必须得接起来,要跟陌生人说话、客套、做出犯傻气的事情,这让我特别恐惧。这个童年阴影是随着我慢慢成长和做辛波斯卡的秘书才得到了治愈。

您谈到的和辛波斯卡的第一次见面,其实严格意义上讲是第二次。我第一次见到她本人是在她获得诺贝尔文学奖半年前,那时候我们一些打油诗爱好者在我的导师特雷莎·瓦拉斯教授(正是她推荐我成为辛波斯卡的秘书)家里,举办了一个文学爱好者和瓦拉斯教授的崇拜者的小聚会,辛波斯卡和我的导师是好朋友,所以她也出现在了这次聚会上。我们都非常敬仰辛波斯卡,对她说了很多崇敬的话。半年后,准确地说是1996年10月,当年的诺贝尔文学奖已经确定要授予辛波斯卡,我就作为我们小团体的代表,给她写了一封祝贺信。很多年后我又从信件堆中找到了这封信,我又重新祝贺了她一遍。

尹萌美:书中写了一个场景非常有戏剧性,您去面试秘书时电话铃大作,辛波斯卡束手无策,您当机立断把电话线给剪断了,当时是怎么想的?

鲁西内克:您说的这个剪电话线的故事是我面试成功的重要因素,也是我整个故事开始的地方。辛波斯卡家里的电话是直接安装在墙上的,电话线也沿着墙走到书架后面。当时她获得诺奖之后,她的电话不知道怎么被公开出去了,很多陌生人打来电话,最离奇的是一些美国人忽略时差问题打电话过来,接电话的时候都是半夜了,主要因为美国人误以为那是一个传真号码。深夜的电话让辛波斯卡夜不能寐,当时我们聊到这个问题,我问你家里剪刀吗?辛波斯卡说有啊,我拿过剪刀什么也没说就把电话线给剪掉了。辛波斯卡惊呼你真是个天才,你真是太机灵了,你已经被雇用了。

剪断电话线是成为秘书的一个原因,另外我也懂英语,能帮忙处理一些需要通过网络沟通的事情;同时,我还有些和辛波斯卡相似的幽默感。

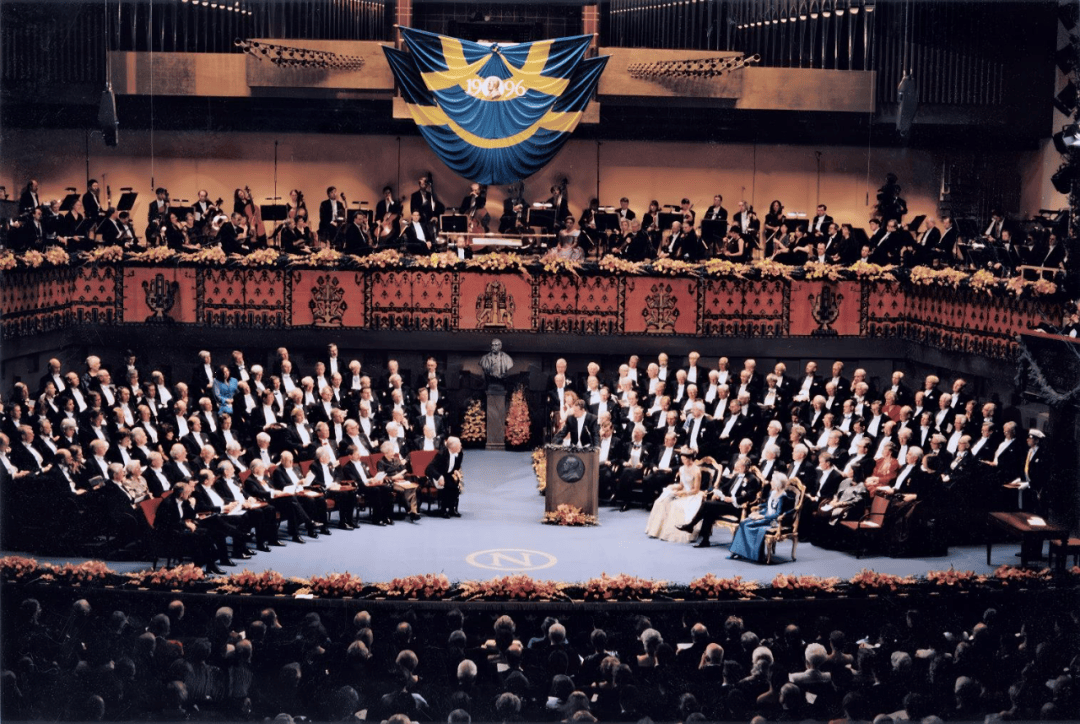

1996年12月10日,诺贝尔奖颁奖典礼

尹萌美:辛波斯卡的“诺贝尔年”是怎么度过的?诺贝尔奖对她的生活有怎样巨大的改变吗?

鲁西内克:有些人会说对一个作家来说获得诺贝尔文学奖是一种“死亡之吻”,我认为这有一定的道理。对于辛波斯卡而言,我认为是沉默式的。因为诺贝尔文学奖授予一个作家不是因为具体的某部作品,而是作家整个的创作。我觉得获奖这件事情对一个作家的心理层面来说影响是非常巨大的,这甚至会反映到作者的生活和创作中,因为获得诺贝尔文学奖往往会使得作家变得麻木。为什么说辛波斯卡获奖是沉默的而不是“死亡之吻”呢?因为她的诺贝尔年其实是三年。她在获奖后有三年没有继续创作,三年之后她才渐渐回归到平常的生活节奏和创作节奏中。1996年她获奖时,在波兰的语境中还没有出现过所谓“名人”(celebrity)这样一个名词,某种意义上来说,她在那个时候,成为一个“名人”,对一个作家来说——其实作家往往并非被整个社会所熟知的——这样一个奖项,会让你变得人尽皆知。对辛波斯卡这样个性上偏爱孤独、比较注重个人生活和隐私的人来说,这是一个挺大的挑战,并且她在得知的最初,她甚至认真考虑过是否要拒绝领奖。最后她还是下定决心这个奖还是要领的,因为她觉得这个奖项不仅是授予她,而是授予整个波兰的诗歌和文学。只不过和现在的那种闪耀的名人不一样,辛波斯卡变成了在一个黑暗之中沉默的人。

尹萌美:我在看书的时候被书中描写的秘书的工作量震惊了,因为他的工作要面临很多意想不到的琐事。我们又知道辛波斯卡是一位非常有个性的女诗人,有时候她甚至有点儿“毒舌”。与这样一位有个性的诗人工作、相处长达十五年,肯定在一开始会有磨合到建立默契的过程,我想知道这种工作上的默契是如何建立的?书中写到你们建立了“拒绝的诗学”,您和诗人如何打配合,有哪些趣事呢?

鲁西内克:我觉得在这十五年担任辛波斯卡秘书期间最大的问题是语言风格的问题。作为她的“第一秘书”,一开始我们花了一些时间才找到我们共同的语言风格,我需要去思索、考虑、斟酌用什么样的话来代替她去回复一些邀请。我们找到的共同语言并不那么正式,甚至有点过于幽默了。她很厌恶官僚风的语言风格,我不能用过于正式的语言,那会显得太不辛波斯卡了。我需要在尽量保持语言的优雅的同时又不失一种欢脱的状态。

至于当时的一些趣事,有一次我在特别累的情况下回复一封来自土耳其的邀请函,我本来应该回复“辛波斯卡在未来三个月哪里也不能去,无法接受任何邀请”;但我特别疲倦,写成了辛波斯卡将在最近三个月应邀参加在伊斯坦布尔的活动(好像是艺术节或什么文化活动)。主办方收到的我的回复后,很快发来询问她是否愿意住在标准稍低的酒店里。这个故事我在书中没有讲完,因为这次错误的回复,我受到了惩罚,这个惩罚就是辛波斯卡对我本人的。当时她总不开不好罐头盖儿,她说,因为你这件事做错了,所以我对你的惩罚就是给我开罐头盖儿。

尹萌美:刚才说到这个小错误是个玩笑性质的惩罚,你们之间在工作中有没有真正产生冲突的时刻?

鲁西内克:这样的事情从来没有发生过,我可以确认,绝对没有发生过。即使是我在工作中犯了一些非常严重的错误,乃至让别人想要惩罚我,辛波斯卡也不会惩罚我。当然这样的事也从来没有发生过。首先辛波斯卡不是这样的一个人,她对待世界有一种独特的方式,她会把所有事情都转化为一种笑话、笑谈,她的幽默感在某种意义上是她和世界达成连接、产生交流的一种方式,在某种意义上这也是她自我保护的方式。她会用这些幽默感和玩笑来保护自己,有些像乌贼在遇到危险的时候会喷出墨汁来保护自己,她会用逸事、趣闻、笑话来隐藏自己、保护自己,有时我觉得这是她来保护对这个世界一些无法和解的事情的办法,同时也是保护她自己避免被我犯错而可能受到伤害的办法。

我有时也是她的幽默感或称“毒舌”玩笑话的受害者。作为一个诗人,她创作作品不多但会花很长时间打磨,她曾说过,对一个诗人来说,房间里最重要的家具是垃圾桶,因为你需要不断做选择、打磨自己的作品,有时早上写完的内容晚上就会扔进垃圾桶。有一次见面时她问我最近怎么样,我回答我这一年做了些什么、创作了哪些书、翻译了哪些外国的作品,她会跟我说,真挺厉害的,我到目前为止还没见过你这么高产的人。

尹萌美:我记得书中写到她说“有时我更喜欢你谈论我”。

鲁西内克:是的,您说得很对,我也在书中写过。是我的博士学位论文发表后,我就论文接受的采访,采访发表在了报纸上。当时我从事的研究领域比较小众,可能只有一小批人才能读懂。辛波斯卡看了采访,大概了解了我的博士论文是什么情况,给我写了短短三句话:第一句话是“我看了”,第二句话“无聊”,第三句话“我希望你以后还是多聊聊我吧”。波兰的博士论文答辩都是公开的,因为这个,我答辩时辛波斯卡本人也去了。她的到来让现场所有人,无论是论文的评审委员会还是其他的人都直接僵在当场——所以也没有一个人注意我说了什么,我就这样完成了答辩。

2005年 辛波斯卡与鲁西内克,“人与人之间的接触是最重要的”。

碎片化的叙事方式正是这部回忆录的魅力所在

一个人在回忆往事时,是真实自然的思绪流动

尹萌美:李怡楠老师第一次接触辛波斯卡是什么时候,是在她诺贝尔获奖之前还是之后?

李怡楠:我第一次接触辛波斯卡是上大一第二学期的时候,2001年有一个特别有名的电影《向左走,向右走》,是漫画家几米根据辛波斯卡的《一见钟情》先画了漫画,再改编成的电影,电影的男女主角是金城武和梁咏琪,梁咏琪演了一个复旦大学的女教授,用她估计是现学的波兰语在讲“他们相信,是第一次的相遇……”那是我第一次知道了辛波斯卡的名字。当时没有想过,很多年后我有机会翻译她的作品。

尹萌美:读到这本书时,您有在另一个侧面遇见故人的感觉吗?

李怡楠:我想讲我的另外一种感受。我最早翻译她的文学信札时就觉得,从那些语言里我看到的是一个完全不一样的诗人,是我没有想到的诗人的另外一面,跟她的诗歌语言所体现的轻盈的智慧,包括她的反讽、用词上的精妙,都不一样。我当时脑中浮现出来一个词是有点毒舌的老太太,她用这种非常轻松幽默也带着一些戏谑甚至是调侃的口吻跟投稿来的文学爱好者交流。读到这本《非比寻常》我想到了另外一个故人,是我已故的导师、波兰文学翻译家易丽君教授。鲁西内克教授在书中讲辛波斯卡获得诺奖后的一系列的反应——她去斯德哥尔摩领奖、在酒店里的状态,我的脑海中不断浮现我和我的教授——一个为波兰文学工作了一辈子的老太太的形象,她俩都是非常具有人生智慧,又非常有温度,并且多多少少有那么一点艺术家气质的形象,这是读书时我突然迸发出来的灵感。我好奇这是不是波兰文学的魅力,使得创作它的人和翻译它的人、研究它的人,完全跨越了时空,然后产生了这样一种缘分或者说奇妙的化学反应。

这种写作方式在波兰的很多文学作家身上都是有的,尤其出现在21世纪的波兰文学中。看似碎片化的叙事,是21世纪波兰文学的一个比较明显的特征。比如我翻译的另外一位女作家奥尔加·托卡尔丘克,她的这个特征就更明显了。我特别同意你说的这种叙事方式似乎是有点难进入的,一旦你沉浸式阅读之后,就难以自拔。我觉得这能代表波兰21世纪文坛的一个创作倾向;这种碎片化的讲述正是这本回忆录的魅力所在,一个人在回忆往事的时候,一定不会是像线性叙事的小说一样构建好了一切,有的时候思绪会再回来,它是一个非常真实自然的思绪流动的过程。这就是这本书的迷人之处。有时候你想近距离地了解一个人的时候,不需要按照读论文或著作的方式分章节、她的生平是怎样的,她的创作思想是怎样的,她所有的人格魅力就是在这样的点滴记录中展现出来的,在她的诗歌、她的散文,在研究她的论文之外,我们才能看到这样另外一种形象的诗人。

鲁西内克:我想补充这本书创作的叙事方式。我本身从事语言文学研究,在思考如何创作、用什么样的语言这本书时花了不少精力。作为语言文学的学者,我完全可以用语言文学的方式来写,比如从她的创作历程来介绍生平等等,但我相信读者肯定期待看到一个丰满的、不一样的辛波斯卡。而我作为她的秘书,我能接触到很多读者和研究者得不到的资料,所以我想,或许这本书值得以一种非专业的方式来创作。虽然这对我来说也是一种挑战,因为这也不是我习惯的叙事语言。刚才李老师也提到它是一种非线性的叙事,这也是我故意去展示的一种叙事方式。辛波斯卡的记忆和创作方式都是非线性的,有别于其他人,她所记忆的往往不是细节,而是这些事件带给她的感受和她记下来的那些趣事和笑话。我希望这本书成为我和辛波斯卡之间的趣闻或者笑话集,就像在看辛波斯卡的画像。我的主旨就是让这本书成为一个逸事或者笑话集。

尹萌美:鲁西内克教授写道,辛波斯卡获奖之后成为一个“名人”,却失去了匿名和隐身的自由。但作为诗人,她有时需要一种隐身的姿态去看这个世界。辛波斯卡获奖后的创作有什么变化吗?她还能享受孤独吗,有什么办法?

鲁西内克:这个问题很重要。我认为对一个诗人而言,在创作过程中这种匿名性和不为人所知的特性很重要,尤其在创作过程中,这种状态能带来很多灵感。辛波斯卡的创作灵感并不是来源于其他的作品,而是来自对这个世界和对他人的观察。我自己有一个理论,虽然没有和辛波斯卡求证过,她获奖后,更加频繁地出国旅行,这可能是她尽量重获匿名性和孤独感的一种方式,毕竟在国外不是什么人都认识她。当然这也不是时刻都能做到。比如在意大利和瑞典她也是非常受关注,跟在波兰是差不多的。我的理解是,作为一个诺奖得主,她强烈需要回归到匿名的状态,同时也需要时间去适应这种人生的变化。

她获奖后,收到了很多博士论文,希望获得她的评价和建议。让她印象最深的其实是美国得克萨斯州的一位退休消防员的信。他偶然读到她的诗歌,专门记下辛波斯卡的名字,在心里对辛波斯卡说,我之所以特别喜欢您的作品并且想写信告诉您,是因为“您把我一生所想却一直无法表达的东西写了出来。”

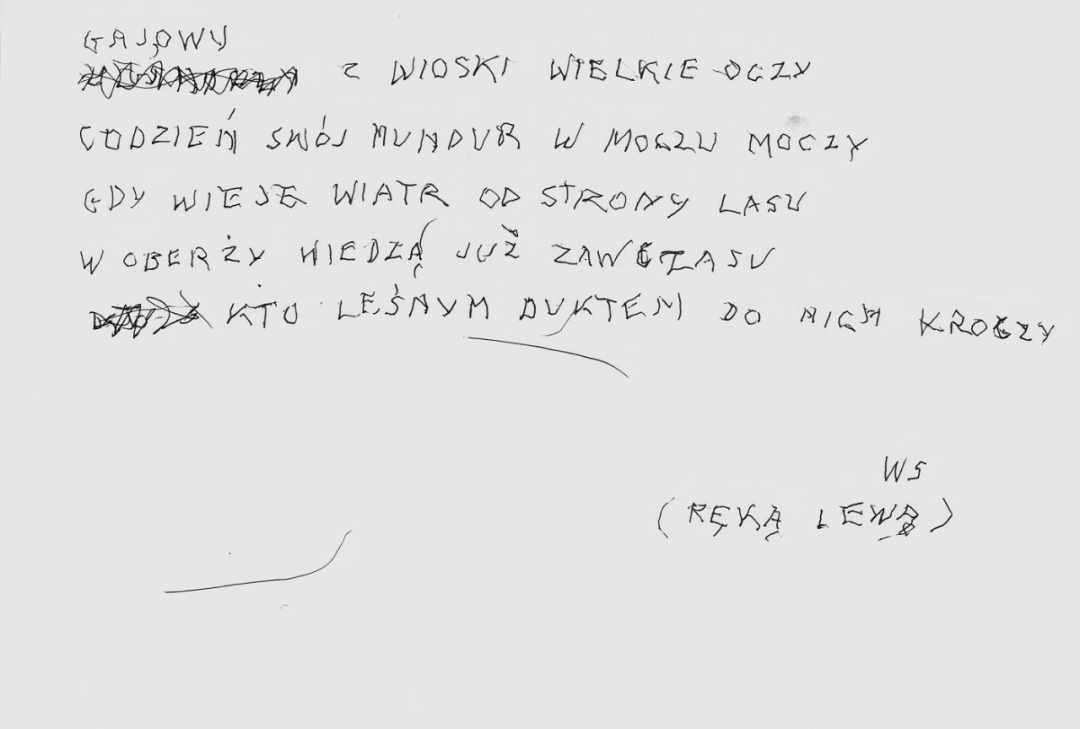

可能是唯一现存的手稿——在摔断右手后,用左手完成的。

辛波斯卡的写作习惯和日常创作

如何处理孤独、幽默,写猫、衣服等细微的东西

尹萌美:辛波斯卡在诺奖发表演讲里写道,诗人的创作是无可救药地不上镜。据您的观察,她的创作习惯是什么样的?

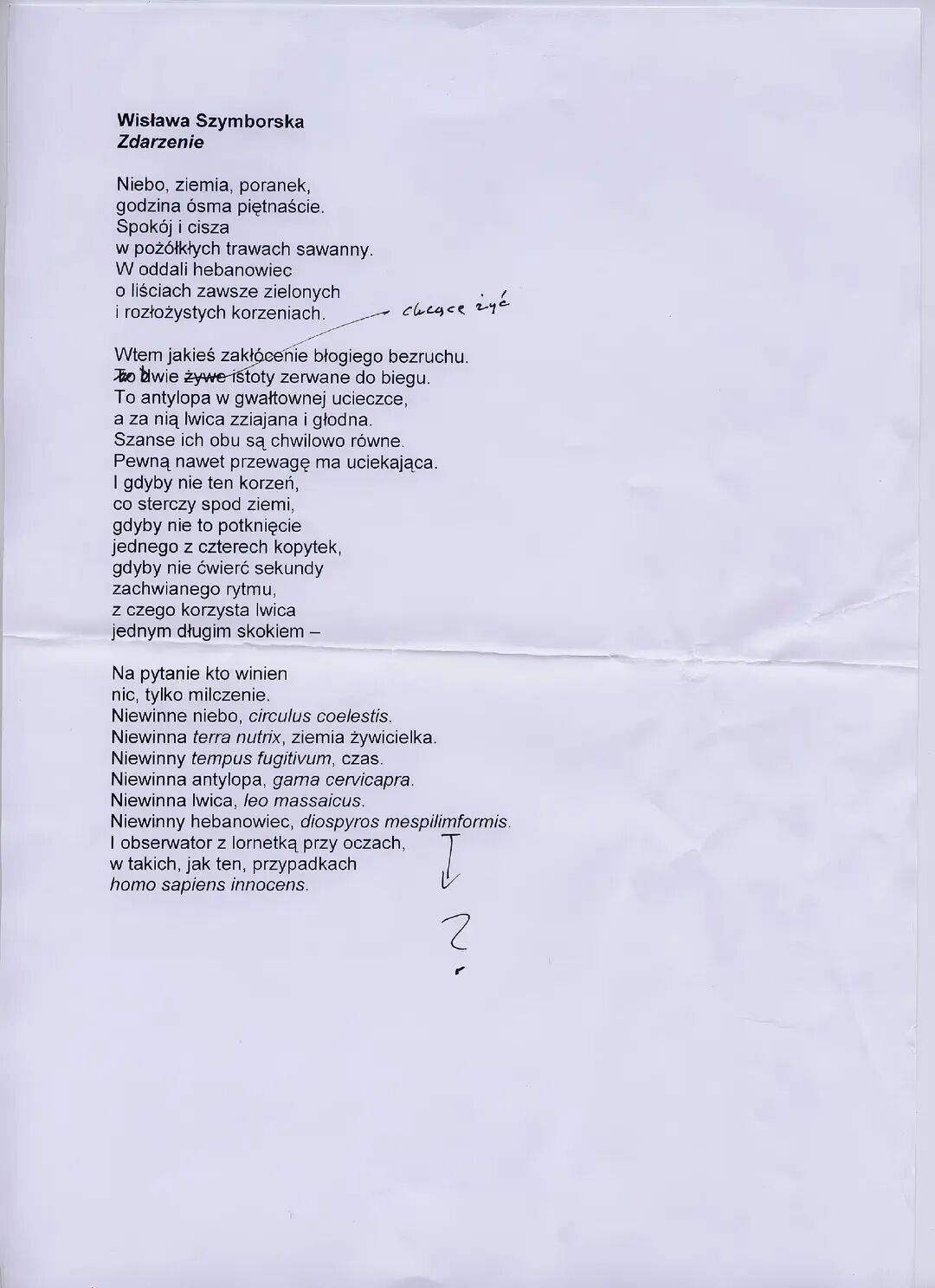

鲁西内克:在波兰的学术界和文学爱好者圈子里,大家都共同认为对诗人和作家来说,灵感是创作源泉,灵感是天生的,突然有一天灵光闪现,就能创作出很厉害的作品,他们有时候甚至说是天使或者魔鬼在耳边低吟,而作家/诗人只是转述了出来。但我认为辛波斯卡的创作态度是手工匠人般的,这是一个活计,是一个手工活儿。她创作诗歌会采取不同的形式,曾和我说她会梦到诗,这是她的创作灵感之一。对大部分人来说,梦是有情节的,像电影和小故事。但辛波斯卡会梦到诗。或许不是整首诗,有时是一两行诗句或一两个韵脚,长短不一,她会把梦到的内容记在枕边的一个黑色笔记本里,随后融入诗歌,再把写好的诗转录到打字机或电脑上(这也是为什么一些档案馆获得的她的手稿其实并不是第一稿的原因)。除此之外她经常写手稿,有时候她会扔进垃圾箱,有些会保存下来,创作过程中她是用打字机打,她的诗基本上是从打字机上出来的。

在担任她秘书的十五年间最让我感动的一个瞬间,是诺奖后她沉默了三年,三年之后终于跟我说把某篇手稿打出来。感动之余,有个小小的故事。辛波斯卡在创作过程中不会太在意标点符号,而我已经是一个波兰语言文学学者了,我非常重视标点符号应该怎么使用,这里用逗号或者句号或其他符号。我壮着胆子提出建议,辛波斯卡吐出烟圈儿,说你愿意在哪儿放就在哪儿放吧,所以,辛波斯卡最后四本诗集里面的标点符号,都是我点的,可以说这是我对波兰文学和世界文学的一点小贡献。

很多作家担心获得诺奖后,会担心读者和批评家会对自己的作品有完全不同的看法,担心他们对后续作品的接受度不一样,有时有人批评诺贝尔文学奖毁了这个作家,或者作家在获奖后自毁前程。我在做秘书时收到的最大称赞,是有批评家说辛波斯卡获奖后创作的作品差到像是鲁西内克写的一样。

“把新诗输入到电脑上之后,我会把打印件带给维斯瓦娃女士,她经常会在上面进行手动修改。”

黄礼孩:辛波斯卡找到的写作道路像杂技演员般有非常高超的写作技巧,又能把日常通过反讽手段带给读者,这既不同于米沃什非常沉重的写作,也不像(兹比格涅夫·)赫贝特带有英雄主义的书写,辛波斯卡是如何写作的,她如何处理孤独、幽默,写到猫、衣服这样细微的东西?

鲁西内克:回溯辛波斯卡最初的诗是非常前卫的,每位诗人一开始都想找到属于自己的特别的声音,在四五十年代时读者们也希望听到这样诗歌的声音,当时有些读者写信到一些文学杂志说文学作品很难懂,辛波斯卡就想出版一些相对容易理解、找到生活中能够接触到的事物来讲述。也有人问我最喜欢辛波斯卡的诗是哪首,其实没有,因为她创作的可能是身边的任何一个人,她关注的是生活中最普通的事物,这是我最喜欢的。她创作的灵感更多是与人交谈,而不是某部具体的文学作品,她喜欢和不同性格、不同职业的人交谈,她不太喜欢和作家去聊作品或创作,因为这样会是封闭的氛围,对她获得灵感来说有些闭塞了。她更喜欢和各色各样的朋友交谈,比如从事物理、电影、生物方面工作的,问他们最近有没有什么趣事,她更倾向于去了解动物和自然的内容。

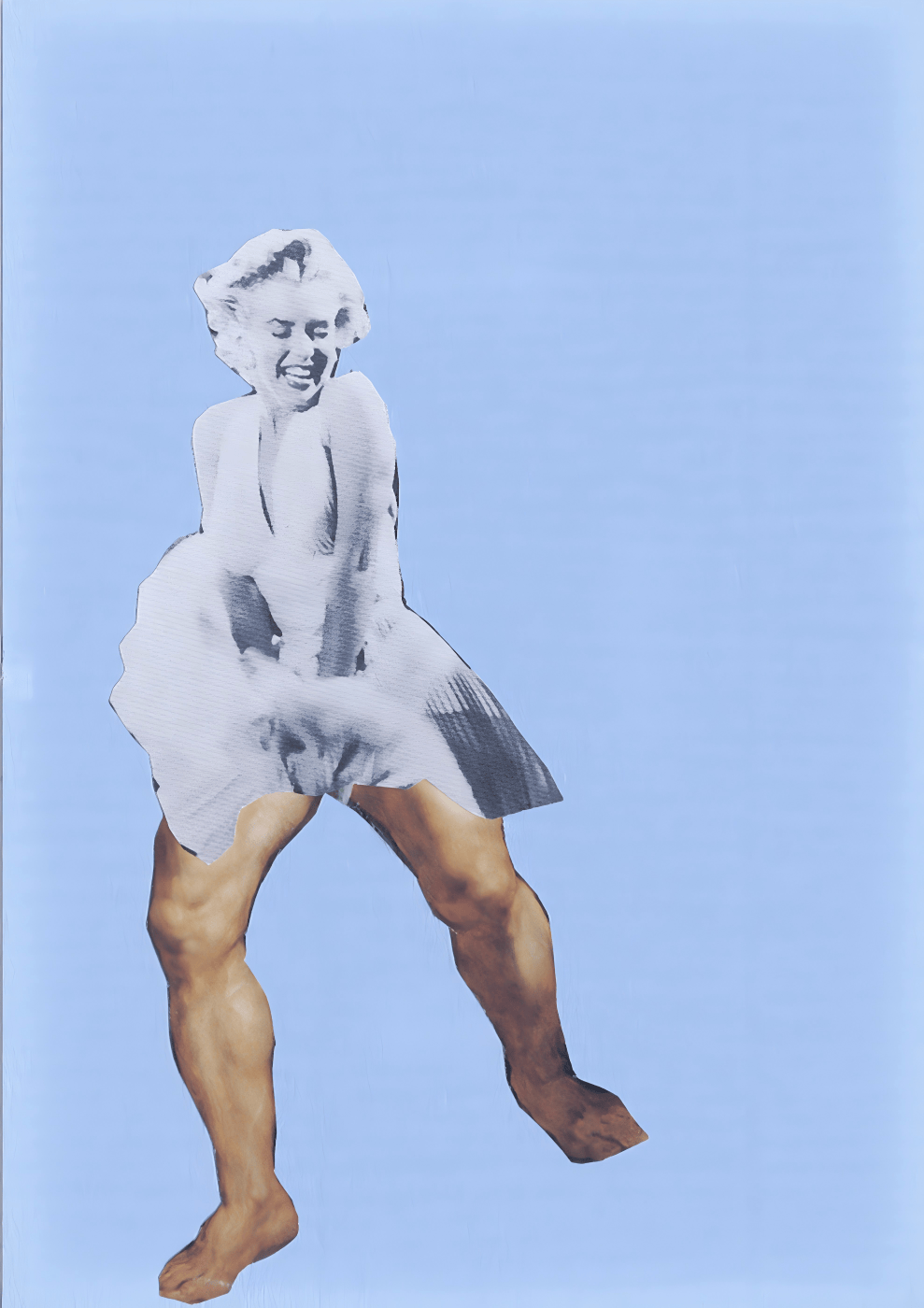

大多数拼贴画的建构原则是将两个不相搭的元素进行碰撞,如超现实主义风格拼画,最终呈现的效果往往极其滑稽。

尹萌美:诺奖颁奖词“通过精确地嘲讽将生物法则和历史活动展示在人类现实的片段中……”,这本书里教授呈现的是非常可爱和幽默的诗人形象,她喜欢讲笑话,热衷制作拼贴画,还将教授女儿拉扯桌布的事写成诗,是一个非常有趣的人。想问她在创作和生活中的这种辛波斯卡式的幽默。

鲁西内克:我先想到的是回到辛波斯卡给青年人尤其是文学和诗歌爱好者的回信上,她是有非常心软的地方的,她不太喜欢过重地评价别人的作品,尤其年轻诗人发来作品请她评价时,她不会用尖锐的语言,她认为那样做对年轻人是有害的。

辛波斯卡除了诗歌天赋之外,还有很多艺术的天赋。她小时候就曾纠结过未来做一个画家还是诗人(她的一生中也给很多文学作品创作过插画),直到她的第一首诗发表之后才下定决心做诗人。她的艺术创作有很长历史了,六十年代末七十年代初,由于买到很漂亮的明信片,加上经济原因,她开始自己在家里制作拼贴画,赠送给朋友。诺奖后我们做了一个拼贴画的展览,但她不喜欢,觉得是对自己私人信件的公开。后来的诗集中,很多插画都是她自己的拼贴画作品。这么多年来,每年她都有闭关时间,她会给我打电话说这一周都不要联系我,因为她要成为一个艺术家。每年的这一周过后我去她的住所,地上都特别凌乱,报纸残骸、剪下来的图片,她肯定是叼着卷烟吐着烟圈儿看着自己的作品,不断地调整。一年中她能创作两百幅拼贴画,一生中应该有上万幅,赠送给亲朋好友。我也期待以后能做出一个大的拼贴画展览,给读者了解她的艺术天赋。

尹萌美:书中也展示了很多,最直观的是最后一页,一个老奶奶浮在一把椅子上。

鲁西内克:是的,这是一个特别好的故事。辛波斯卡曾说,诗歌创作中最先想到诗歌的开头是比较容易写下去的,最难的是先想到了诗歌的结尾,诗人就必须费尽力气向诗的第一句去探索。对我来说创作也是这样的,老实说一开始我是不想写这本书的。首先因为时间,我需要管理基金会,出版社负责人不停催促我写。我先想好了这本书的结局,就是结尾处的这幅拼贴画。

辛波斯卡快要过世的时候,有一位护士专职照顾她。见她之前,我需要提前两个小时往她家里打电话,好让护士有时间给辛波斯卡梳洗、整理仪表。我到了她家里后,护士特别骄傲地说我把辛波斯卡打扮得多好,她从来没有这样的发髻,特别整齐漂亮,你快给她拍张照片,肯定好看。我表示不需要,因为她自己已经画过一幅了。辛波斯卡其实很少在自己的拼贴画上写字,这是唯一的例外,她在上面写道“这就是我最后一张照片”。当然辛波斯卡的幽默不止于此,她最后一张照片并非完全就长这样,尤其不至于是这样悬在椅子上的,这是她特别的一个幽默感。还值得一提的是,这张拼贴画是她去世42年前画下的作品。

辛波斯卡的逝世对我来说是一件非常难过的事情。写完这本书,改动、修订、润色的过程对我来说也是悲伤的,希望大家也有类似的感受。我也非常希望更多的中国读者对辛波斯卡和她的作品感兴趣。辛波斯卡本人不喜欢旅行,但她的诗旅行了很远;她的诗与国家或文化背景无关,在世界各地都得到了广泛的传播。尤其中国和意大利是翻译和出版辛波斯卡最多作品的两个国家,数量不相上下。

2009年4月,雨中的威尼斯。

通过《非比寻常》这部作品

我们认识到了波兰当代作家的一种文学书写

尹萌美:这本书最初是2016年出版的,九年后迎来中文版,请您谈谈对这本书在中国的期待。

鲁西内克:坦率讲,辛波斯卡刚去世时我没有特别强烈的哀悼情绪。我和她的关系是非常纯粹的工作、同事关系,我写这本书的初衷是为我自己而写的,这本书是我对和她共同回忆的记录。直到我在书的修改过程中,我才突然感受到那种特别强烈的哀痛,回忆起很多细致的点滴。这本书也是写给对辛波斯卡私人生活特别感兴趣的读者,他们或许希望了解她的另一面,她的生平,当然这不是传记,只是她生命中最后十五年的经历。我认为这十五年也可能是她生命中最好的十五年。在波兰这本书起到了一个奇妙的作用,就是为辛波斯卡收获了更多新的读者。很多人写信告诉我,通过您对辛波斯卡的介绍,我对她的作品特别感兴趣,开始读她的诗……我也有这样小小的希望,这本书在中国出版后,能让更多读者对辛波斯卡、对她的创作和诗歌产生兴趣。

李怡楠:当一个无论是工作还是个人情感上有密切连接的人突然去世时,那种剧痛是无法一下子反应过来的……教授说写作这本书才是他在真正意义上和诗人告别的过程,我非常感动。我首先作为阅读过辛波斯卡的作品,作为阅读波兰文学、传播波兰文化的人,从我的角度看,这本回忆录在中国的问世,首先对我们了解、阅读和研究辛波斯卡是非常有利的补充,之前有对辛波斯卡的译作、研究论文和著作,这两年也有传记,但这种对诗人近距离的直接记录是从来没有过的,这对中国读者去了解这位诗人非常重要。第二点是这本书从20世纪末到21世纪至少前十年,即诗人逝世的这段时间,波兰政治、社会、生活和文化的一个记录。通过这本书,我们可以看到当时波兰的文学界是什么样的状态,人的生活状态是什么样的。通过教授对诗人的记录,他作为作家研究的波兰社会,是作为学者又是普通人的角度来讲述的波兰故事,而且是介绍波兰文化、波兰社会中很缺乏的一种叙事方式,又很容易让我们进入到这样一个状态,从这个意义上说对中国读者是有很大帮助的。教授特别谦虚,通过这本书我们认识到了波兰当代作家的一种文学书写。从这三个层面来说,这本书非常值得我们关注。

辛波斯卡与米哈乌·鲁西内克。

尹萌美:辛波斯卡基金会的工作内容。

鲁西内克:感谢您提到我们的基金会,这个基金会从某种意义上是辛波斯卡自己成立的。她在去世很多年之前就已经着手撰写这个基金会的章程,基金会的成立是在她去世遗嘱正式生效之后。她的遗嘱中和章程中都明确了基金会的一些职能,让我们第一届委员会能够更好地执行我们的工作,她要求我们做很多的工作,首先是出台了一个诗歌奖项,当时她从来没有明确表示过诗歌奖以她的名字命名,虽然她这样主要是出于谦逊,但我们还是以她的名字命名了。这个奖项已经在波兰连续颁发了13年,每年颁发给一位波兰诗人、每两年颁发给一位将国外的诗歌译介到波兰的译者;第二件事是辛波斯卡在生前就一直在做的事,就是帮助那些生活比较困顿的作家创作,为他们提供财务上的支持;第三是颁发给年轻的文学和诗歌创作者,包括诗歌的研究者提供奖学金或研究经费;第四件事,基金会作为辛波斯卡遗产的唯一继承人,我们会打理她的遗产,包括她的作品版权等。同时我们基金会也是辛波斯卡最后一处房产的继承人,我们不是在辛波斯卡授意之下做的一件事是,让这个房子发挥特殊的作用,我们把它变成一个文学之家,或者叫文学家宅邸,全年供给作家创作使用,因此一直有人在此居住,他们可以在这安静自在地创作。

黄礼孩:波斯卡的诗集在中国发行量是非常大的,我们所了解的外国诗人,尤其是诺奖获得者在中国的受欢迎度,辛波斯卡是排在前列的,她在中国有很多读者。她的传记也被陆续引介过来,传记和《非比寻常》对比,构成了不一样的状态,一种是以他者的眼光来看待,辛波斯卡不希望生前被别人写传记,传记作家要写她非常难;鲁西内克先生不一样,他与辛波斯卡共同工作十五年,直至今日也是辛波斯卡基金会主席,接触的范围是完全不一样的,我看这本书就像看纪录片,真实的辛波斯卡就在身边,非常生动。辛波斯卡喜欢什么不喜欢什么,构成了这本书的内容。鲁西内克先生把这本不是传记胜似传记的回忆录带给中国读者,他以散文的笔调书写,带着一种诗歌的跳跃,又有哲学的思考,体现了一种冷幽默,通过这本书,我们更多走近了辛波斯卡。

我想提个问题,辛波斯卡在中国有这么多的读者,不知道有没有出版社或者文学机构邀请她来中国,如果在今天邀请辛波斯卡来中国,会是什么样的情形?

鲁西内克:很遗憾辛波斯卡没有接收到中国的邀请,很大的原因是航班时长太久,她就不能抽烟了。

【相关书籍】

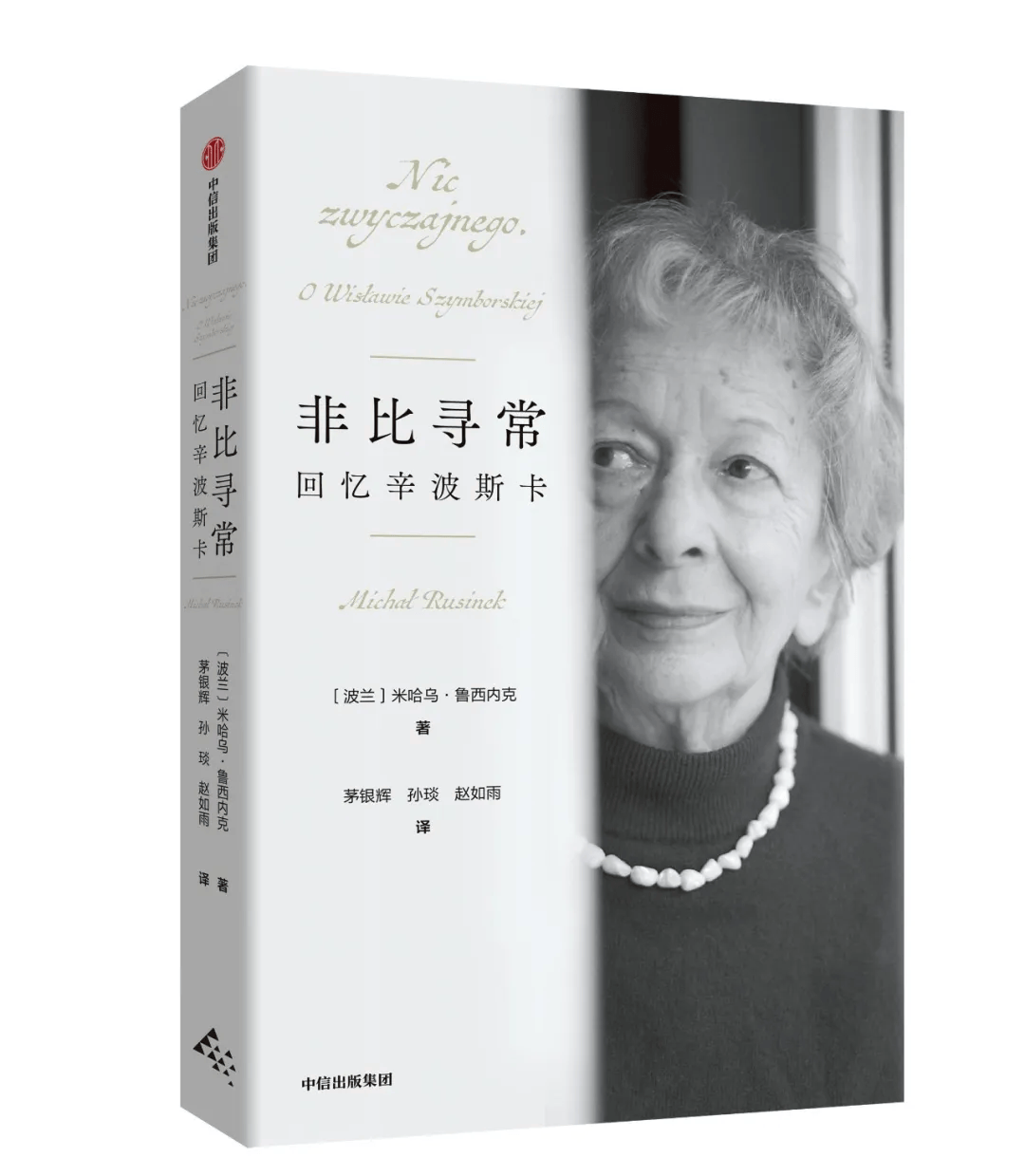

书名:《非比寻常:回忆辛波斯卡》

作者:〔波兰〕米哈乌·鲁西内克

翻译:茅银辉、孙琰、赵如雨 译

出版社:中信出版·大方× 群岛图书

身为秘书,鲁西内克得以用一种无人能及的视角,“信手拈来”式追寻十五年相伴的点滴印记,呈现出独一无二的近距离观察:她有时异想天开的爱好、对孤独的偏爱,她诗歌的诞生方式、写作习惯和对拼贴画的热情,以及与切斯瓦夫·米沃什的复杂友谊。尤其珍贵的是,鲁西内克忠实捕捉到辛波斯卡作为一位“古怪老太太”的可爱与真性情,见证她如何在诺奖的巨大喧嚣中,始终努力坚守内心。

发表评论 评论 (1 个评论)