编者按

近日,马岭老师向大河美术报投稿《画家黄胄与河南》一文,考证了画家黄胄在河南的种种细节,回顾了父亲马基光与黄胄的交往,还讲述自己两次拜访黄胄的经历,史料性、可读性俱佳。大河美术报刊发此文,期待为广大观众呈现画家黄胄与河南的一段缘分。

“中原美术往事”征稿活动仍在持续,期待广大读者来稿。投稿邮箱:dhmsbs@163.com。

今年是画家黄胄先生诞辰100周年。他亲自修建的炎黄艺术馆举办了“百年黄胄:笔不离手——纪念黄胄先生诞辰一百周年大型回顾展”。他是新中国美术事业的开拓者,对中国美术事业的发展起着承前启后、继往开来的作用,是20世纪开宗立派的画家。他在中国画“徐蒋体系”之外,开辟了以速写入画的新体系,影响了几代中国画家。广大人民群众喜爱他的作品,而这些作品至今仍叩击着人们的心灵。

青年时期的黄胄有过一段在河南生活的经历。他与司徒乔共赴黄泛区的写生实践,对他艺术道路的确立以及世界观、价值观的形成产生了重要的影响。家父马基光在这一时期与黄胄有着较深入的交往,我自幼就听到不少黄胄在河南的故事。20世纪70年代,我有幸两次拜访黄胄先生并聆听教诲,对我也产生了很大的影响。因此,我撰写此文,希望能为黄胄艺术的研究提供一些资料,同时也是对这位伟大画家的纪念。

/ 黄胄“自述”在河南 /

黄胄在河南的情况,主要源于其夫人郑闻慧根据1985年黄胄自述的童年、青年时代经历,整理而成的《黄胄自述》(以下简称“《自述》”)。其他资料是司徒乔夫人冯伊湄撰写的《司徒乔:未完成的画》一文中,他们夫妇与黄胄共赴黄泛区的记述。为使读者了解这一史实,我综合上述材料,简要介绍如下:

据《自述》记载,黄胄原名梁淦堂,1925年生于河北蠡县,自幼痴迷绘画,求学经历艰苦曲折。曾追随韩乐然学画,后拜赵望云为师,成为其入室弟子。1945年抗战胜利后,赵望云的朋友傅恒书在《河南民报》担任社长,遂介绍黄胄到河南工作。赵先生的初衷是希望他效仿自己与《大公报》成功合作的经验,让黄胄在河南有所作为并获得一份稳定的工作。黄胄出发时间为1945年冬。

当时,日本刚投降不久,交通运输繁忙、混乱,甚至瘫痪。黄胄坐的火车到中午就开不动了,人们只得下车步行。从西安到开封要走20多天。到开封后,日本人尚未完全撤退,到处是难民,十分混乱。国民党接收开封后,在当地耀武扬威、横行霸道,人民仍生活在黑暗中。

彼时,傅恒书是赵望云的老朋友,对黄胄很好,不仅录用了他,还让他住在报社。这一时期,他为报社画过不少漫画、插图、连环画和版画作品,也画了很多速写和国画。

1946年5月,司徒乔夫妇来到开封,在一家画店里看到黄胄画的马,称赞有加,随即到报社找到了他。当时,司徒乔代表美国救济总署,准备前往黄泛区写生,便邀请黄胄同行。他们一行三人进入黄泛区,沿途看到不少尸体,多地出现瘟疫,惨不忍睹。而有些官员不顾难民死活,依旧吃喝玩乐。黄胄为此画了一幅《灾区行乐图》,猛烈抨击这种罪恶行径。扶沟县县长要宴请司徒乔一行,遭到他们的拒绝和痛斥。司徒乔的气魄和正义感让黄胄十分钦佩。

1950年黄胄(右)与司徒乔(左)合影

司徒乔《父女》(局部) 1946年

黄泛区写生的经历令黄胄印象深刻。他认识到,炸开黄河花园口的行为,是一次祸国殃民的罪恶。尽管只在河南停留了8个多月,但黄胄对现实中的贪官污吏深恶痛绝,心中的爱国热情逐渐高涨。作为一个画家要反映这种现实。1946年6月初,司徒乔收到南京的电报后返回。而黄胄在开封稍作休整后,又独自一人第二次前往黄泛区写生。写生结束后回到开封,刘邓大军南下,国民党因此要抓人。傅恒书告知黄胄,黑名单中已有他的名字,让他尽快离开报社。于是黄胄先是暂住魏紫熙家中,后由魏紫熙护送,登上了返回西安的火车。(详见《自述》)

黄胄 《流民图》 1946年

/ 黄胄在河南有关细节的考证 /

黄胄的《自述》整理于1985年左右,距1946年有近40年的时间,某些细节难免不够准确。盛葳在《黄胄与赵望云、韩乐然、司徒乔的交往与互动》一文中,对历史背景及黄胄成长过程中与三位老师的交往作了深层次的挖掘和论述,同时也对《自述》中的不准确之处进行了订正。

例如,傅恒书的职务,经考证应为《河南民报》副社长,实际主持报社工作;《自述》中,黄胄称司徒乔代表“美国救济总署”,经考证应为国民党政府执行联合国善后救济总署任务的机构“行政院善后救济总署”,该署聘请司徒乔用艺术表现抗战以来中国民众的苦难,用于展览并募集救济款;《自述》中“刘邓大军南下”的说法,经考证应为晋冀鲁豫野战军沿陇海铁路线在开封至徐州段作战。

黄冑 《家住水晶宫》 1946年

我认为,盛葳的考证与订正真实可信。此外,我在阅读《自述》中,也发现一些不准确之处。例如,《自述》中将“刘峙”误写为“刘直”,并称“炸花园口时是刘直以水当兵”。经考证,炸开黄河花园口的决策者是蒋介石。这一失败的决策,波及河南的就有20个县,近百万人死亡,灾难持续9年,河南、安徽、江苏等地损失惨重。1938年炸毁花园口时,刘峙已不再担任河南省主席,并非此事的执行者。(刘峙于1930年10月任河南省主席,1935年12月由商震接任,1938年2月又由程潜接任。程潜才是这一军事行动的直接执行者)经过这些考证,历史的缘由就更为清晰了。

关于黄胄在河南的时间问题,《自述》中提供了两点信息:“1945年冬出发”和“在河南只有8个多月”。我推测,黄胄是1945年12月出发来开封,1946年9月中旬至下旬返回西安。

理由如下:黄胄离开前,家父马基光曾在相国寺一饭馆为他饯行并赠其路费。家父说:“黄胄是性情中人,对饮中感到热了,便脱去上衣光着膀子。”由此细节可以看出,当时天气还很热,这种现象大概率是不会发生在10月份的。据此推断,黄胄离开河南的时间,最迟应是1946年9月下旬。

黄胄《小秃儿》1946年

关于黄胄两次赴黄泛区写生的路线,《自述》没有说明。我通过查看河南黄泛区示意图,并根据黄河自郑州向东南泛滥的流向判断,司徒乔与黄胄的写生路线,应该是从开封出发,到郑州查看花园口决堤现场后,经中牟、尉氏、扶沟、太康到西华、淮阳一带。黄胄速写中有“卅五年春”所画的花园口堵堤工程,以及“卅五年于扶沟”“卅五年于西华”等落款,这些可以作为印证。另外,两次写生的路线是否完全一致,因缺少资料难以考证。

黄胄返回西安后,举办了首次个人展览“河南黄泛区速写展”。据《河南民报》1946年10月28日报道,司徒乔“中国灾区写生画展”在国内展览后,赴美国展出。由此看来,他们的黄泛区写生,当时已在国内以及国际上产生了较大影响。

黄胄《行行好吧大娘》1946年

/ 家父与黄胄的交往 /

黄胄 《洪荒风雪》 1955年

家父马基光,1915年生于开封,1933年至1939年在国立杭州艺术专科学校学习绘画,1940年赴西北从事抗日宣传工作。因当时河南沦陷,滞留兰州,抗战胜利后于1946年1月返回开封。此时,黄胄已在开封。虽然他们相识的具体细节无从考证,但是当年开封绘画界多以传统画家为主,而他们两人同处中国画转型初期,都是富有革新精神、致力于反映现实生活的人物画家,拥有共同的创作理念,因此他们成为好友也就不足为奇了。

20世纪60年代,我上初中时就立志学习绘画。家父曾给我讲过黄胄的故事,鼓励我向他学习,学习他坚持画速写和勤奋刻苦的创作态度。因此,我了解到不少黄胄在开封的故事。

家父说,黄胄是靠画速写起家的,工作之余总是到市区和郊外写生。开封历来是市井气息很浓的城市。当年的相国寺就是个热闹的大市场,很像北京天桥。因此,那里是黄胄常去的地方。另外,大街小巷的市民、商贩以及龙亭湖畔洗衣服的妇女等,都成为他速写的对象,开封城内外到处都留下了他的足迹。他的创作习惯是白天画速写,晚上再加工整理成国画。

黄胄《丰乐图》纸本设色 146cm×282cm 1962年 北京画院藏

因当时经济条件所限,黄胄大多使用廉价的麻纸。他异常勤奋且求知欲很强,几天不见就画出一堆画。黄胄到我家看过家父的抗战木刻、鞍马人物,尤其喜欢家父用色粉笔画的《塔尔寺速写》。有一次,他在我家看到《柯列惠支画集》,借去观摩,不久就看到他的模仿性画作。

黄胄第一次从黄泛区写生归来,曾邀请家父到报社看他的速写,两人切磋交流,受益良多。黄胄说还要再去一次,家父因怕他染上瘟疫,劝他不要再去了,但他还是毅然去了……

黄胄在开封的那段时间,与家父交往频繁,成为我家的常客。他很幽默,也很会逗小孩们玩,与我同辈的孩子都亲热地叫他“梁叔叔”。与家父小酌,有时聊得太晚了,就在我家住下。

黄胄 《巡逻图》 1962年

很多老一辈开封画家都认识他。郭述文曾说:“我和黄胄很熟,他还给我画过一张速写像。”陈天然曾说:“黄胄在民报工作时,我们在一个编辑室,有时领导让我把黄胄的画转刻成木刻发表。”

开封美术界还曾流传过一种说法:黄胄是马基光的学生。我曾问过家父,他说:“黄胄来开封时还是一个21岁的小伙,我长他10岁,别人误以为是师生关系也不足为怪。不过,我们是朋友,他应该是我的‘小老弟’。”

20世纪90年代末,黄胄逝世后,开封媒体的一位记者准备写一篇黄胄在开封的文章,到北京访问过黄胄夫人郑闻慧。她提供了一些情况,对记者说,黄胄生前谈起在开封时,说与马基光交往较多,让记者回去可找马基光的家属了解一下。这位记者曾经访问过我。

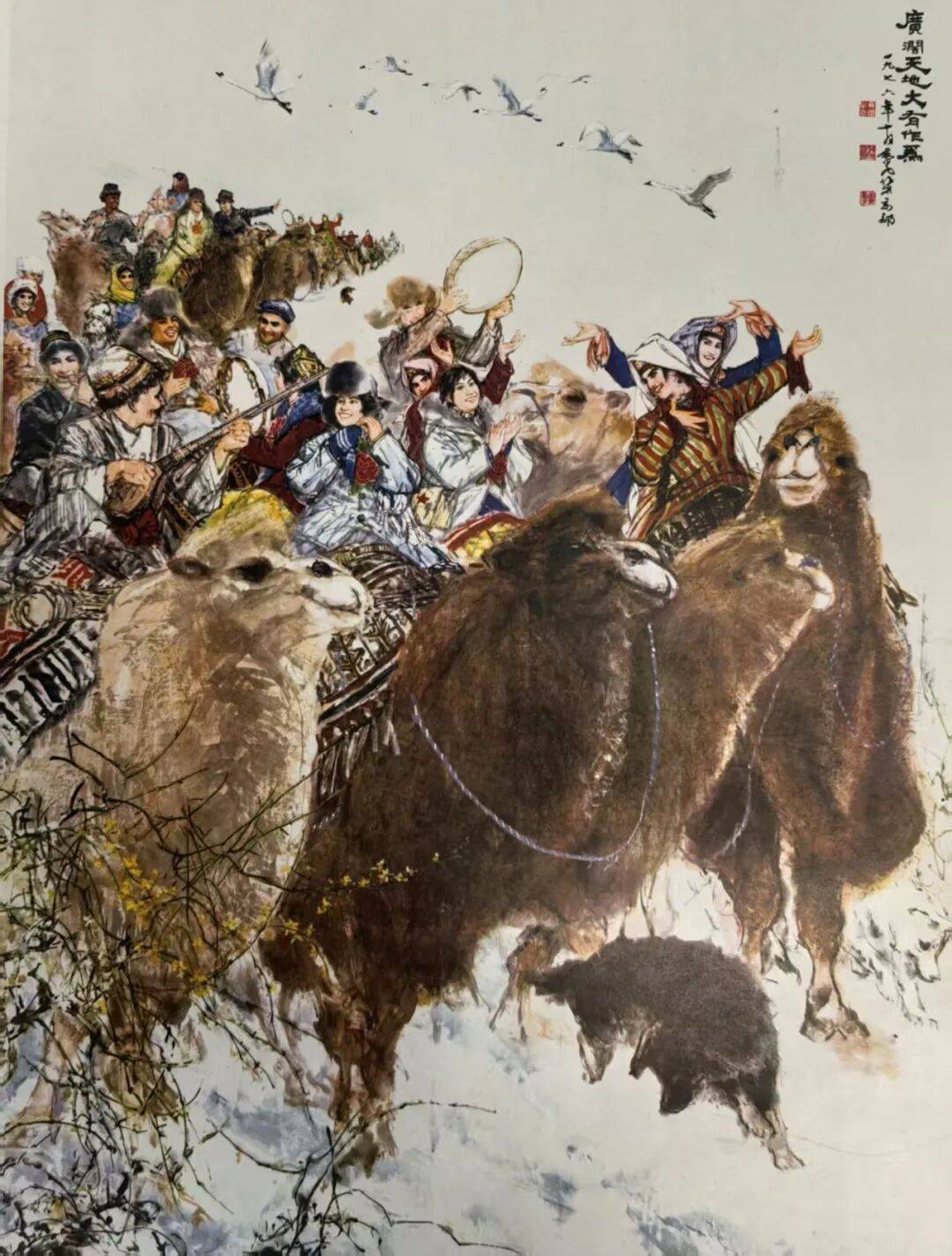

黄胄 《广阔天地》 1976年

/ 拜访黄胄 /

二十世纪六七十年代,因美术界著名的黑画事件,黄胄的个人生活受到严重冲击,让我这个黄胄的崇拜者很难接受和理解。1974年11月,学校组织教师到北京参观全国美展,我就让家父给黄胄写了封信,希望能够拜见他。到北京后的一天傍晚,我出发前往,心情十分复杂,担心这种处境下的他会不会见我。不过,迫切的心情已使我顾不了许多了。

我登上他住的楼层,有两个户门,正犹豫敲开哪个户门,看到东户门上贴了一张纸条,上写“谢绝来访”。我一下子认出是黄胄的笔迹。我怀着忐忑的心情叩开了门,黄胄家人开门后,我把信呈上。很快就听到一个浓重的河北口音说:“哦!马基光,请进,请进!”信封上写有家父的名字,黄胄以为老朋友来了,热情地迎到门口。我终于见到多年来一直敬仰崇拜的大画家。我按当年孩子们对他的称谓说:“梁叔叔,我是马基光的儿子,我父亲让我来看看您。”他让我进到他的画室,我一进门就惊呆了——房间不大,但全是他的画。

他说:“我看信,你先看画。”这时,我已经目不暇接,有他常画的喂鸡图、骑马的藏族儿童、维吾尔族的姑娘等,都是人物与动物组合的画面。有些画用图钉两三张钉在一起,我只得一张张掀起来欣赏。

黄胄 《欢腾的草原》 1981年

接着就开始了我们的谈话,从家父的身体、创作开始,谈到河南美术界的情况和老一辈画家的状况。我记得曾提到谢瑞阶、庞白虹、叶桐轩、郭述文等,其间还说起他的师弟,济源文化馆的安民。他问我学什么专业,画什么创作等,我都一一回答。这样谈着,我们之间的距离拉近了许多,我也不再拘束了。

这时,他问我:“你去过黄泛区吗?现在怎样?”我知道他有黄泛区写生的经历,就说:“去过几个地方,黄泛区的后遗症主要是风沙、盐碱等问题。这些年一直在治理,提倡绿化造林,改造土壤,一切都好起来了。”他说:“我当年去的时候真是惨不忍睹。”这时谈话的气氛沉重起来。他一转话题说:“开封的小吃做得很好,现在还有吗?”我说:“当然有啊!胡辣汤、炒凉粉、花生糕等都有。”他说:“开封的花生炒得特别好,有带皮的,还有不带皮的。”故人、故地唤起了他的味觉记忆。我不好意思地说:“这次来看您很唐突,也没给您带些开封的土产。”他连忙说:“我不是那个意思。”家父在信中请他画张画以作纪念,他补充说:“你父亲说的画,我一定给他。”

我是第一次造访,不宜时间太长,而且当时天色已晚,就匆匆告辞了。回开封后不久,黄胄就托人把回信和画带来。画的是一幅《牧驴图》,应该是他的精品,我父子二人都很满意。回信虽简短,却透露着对往事的怀念和对故友的深情。

这是黄胄在1974年致马基光的回信

黄胄《牧驴图》1974年

这是文中提及的黄胄为马基光创作的作品

我第二次拜访黄胄,是1976年末,他已经乔迁新居。我来到他住的单元门前时,已是傍晚。看见一辆轿车停在门口,黄胄从车上下来,走路似乎不太平稳,手中还拿着瓶子。我以为他是醉了,就连忙上前去搀扶并接过瓶子,然后扶他上楼。他可能感觉到我误会他了,解释说:“我最近感到肢体麻木,手也不听使唤,国家体委训练局有位有经验的按摩医生,我常请他按摩,这是他给我配制的药酒。”

这时我才知道他身体出了问题,就一边安慰他,一边继续上楼。到家后,他让我到一个房间里看画。房间地板上堆着一堆速写,足有1米高。我一摞摞翻看,大多是以前没有发表的,我看了大约1个小时,然后走进了他的画室,里面全是他的画。这个画室比之前的大了很多,大概20多平方米。东面画墙上都是幅面很大的新作,这些大画都承在画墙上,非常平整。画中马和骆驼的大块墨色是用扁刷画的。我就着这些画请教问题,他说:“画大画先把宣纸承在墙上,这样反复刻画能始终保持平整,一些新的工具、材料,可以尝试着使用,不要墨守成规。”

我注意到,他总是一个题材反复画出不同画面,每次画都有新的追求与变化。他异常勤奋,熟练而多产——他分明是为绘画艺术而生的。我本来想看他作画,这时有客人来访,考虑到他的身体状况,我不得不结束拜访。

黄胄 《采菱图》 1962年

黄胄 《维吾尔族舞》 1962年

这两次拜访使我获益良多,尤其是他对河南的关心给我留下深刻的印象。这已是50年前的事了,现在回想起来还历历在目。

1977年春,家父到北京参观交流,听说黄胄病了,便前往北京友谊医院探望。两位30多年未见的老朋友终于重逢。他们相互问候,回顾往事,谈了许久。黄胄十分忧虑自己的身体,担心日后无法再作画。家父宽慰他,劝他放宽心,积极配合治疗。此后,黄胄的身体经治疗逐渐好转,通过刻苦锻炼又能执笔画画了。

然而家父却于1979年去世。这次相见,竟成了两位老朋友的永诀。

黄胄的艺术成就不仅闻名全国,还享誉世界。他曾多次出国交流,在国际上产生了很大的影响。他青年时代在河南的经历虽然短暂,却对他的一生产生了重要影响。河南人民没有忘记他。1999年4月,河南博物院举办了“黄胄黄泛区写生珍品及代表作品展”,引发了强烈的社会反响。20世纪40年代,司徒乔与黄胄共赴河南黄泛区写生,此后他们举办的画展,都在国内与国际上产生了重要影响。这在20世纪河南美术史乃至中国现代美术史上,都应书写下浓重的一笔。

今年是黄胄先生诞辰100周年,同时,也是家父马基光先生诞辰110周年。我撰写此文,以表达对两位先辈艺术家的崇敬和怀念之情。

(作者系马基光之子、河南大学美术学院教授、郑州美术学院特聘教授,本文图片由作者提供)

终审:熊飞

审核:李向华

统筹:彭彬

编辑:王岗飞

发表评论 评论 (0 个评论)