5月22日将在中国美术馆举行“惟朴是求-纪念陶博吾诞辰120周年艺术作品展”(2019.05.22 -2019.06.02)。

陶博吾(1900-1996)是20世纪中国书法的重要存在,同时也是文人艺术的奇特延续,他的诗书画在保持旧有形式的基础上,将鲜明的反叛性格贯穿到了创作始终,从而使这一古老传统得以生面别开。

陶博吾的艺术朴实无华,表现形式却又奇崛峭拔;行笔落墨奇肆大胆,整体意味却又隽永悠长。他的诗书画是他真实的人生自白,同时又是高度凝练的思想结晶。陶博吾的人生几乎横跨了20世纪,他在交替接受旧学、新学教育后,历经坎坷,自甘穷促,用全副身心守护住了一方心灵净土。陶博吾的人格与艺术品格高度一致,他在恪守文人画的写意程式中,竭力张扬自我存在,甚至不惜打破文人画边界,与世界艺术思潮相向而行,他的诗书画对当下中国画的出路仍有很大启发意义。

为道既归于一 所治不求其同

——论陶博吾的书画艺术

杨林

中国文人画始于唐代王维,以后经宋、元、明、清及近代诸多文人画家们的积极参与以及理论家们的推波助澜,从形式到内容不断丰富、完善,竟至成为宋元以来中国艺术中最高级、最核心、超越于时代、地域的大流派。中国文人画,其前提是人,是文人占据的文化品位,是学养,是心灵,“心之灵不能自己”故发而为“心声心画”;“文人之心不竭”故能异代相召,一气相感,从往古而动来今。从艺术形式上考察,中国文人画自然而又必然地走上了诗、书、画、印有机结合的道路。诗、书、画、印互相补充,互为表里,相生相发,造境圆融。从艺术实践的途径上看,最直接、最核心的内容是一个“写”字,如倪云林所谓“聊写胸中逸气耳”。

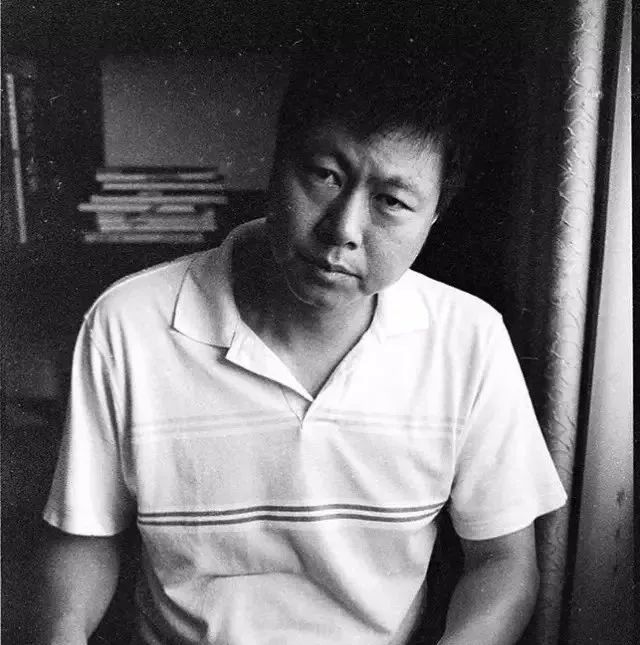

近现代中国经历了太多的苦难,新中国后又经历了数场“史无前例”,漫漫百年历史所产生的文人画家寥若晨星,真正意义上的中国文人画便已渐成广陵散了。当历史无情地将文人画从主流或核心推向边缘的时候,我们的目光竟也常常忽略了存在于我们身边的那些成就足以超越时代的艺术家以及他们创作的那些超越时代的杰出作品。陶博吾先生便是一度被我们忽略的一颗稀有晨星。

陶博吾与世纪同龄,他的生命几乎跨越了整个二十世纪。在其百年孤独的人生之旅中,他没有与世浮沉,而是用他全副的身心,守望着一片心灵净土,一片形将就荒的艺术田园。经过九十春秋的不懈耕耘,他终于在诗、书、画三个方面迎来了令世人感佩惊羡的巨大收获。

书法

书法在陶博吾先生诸艺中无疑是最突出的,这不仅是因为陶先生书法修炼成的那种独特而高迈的个人风格,还在于书法也是他诸艺之根基,所以我们不能不先述其书法。陶博吾先生的青少年时代正处在西学东渐的历史时期,但他基本上接受的还是中国传统文化的教育。书法是他那一代旧式知识分子必修的学问,但他终其一生痴迷、沉醉其间,辄又是另一种内心自省的艺术追求使然。世人尽知其大器晚成的一面,其实陶先生天分极高,又何尝不是英才早发呢?他初弄翰事即表现出了颖异超群的艺术天赋,青年时代书名就广播乡里。二十五岁时,他考入了南京美专,师从沈溪桥、谢公展、梁公约诸前辈,开始了他专业的艺术道路。不幸因战乱而中途辍学。一九二九年他重整旗鼓,考入了上海昌明艺专,得以与潘天寿、王一亭、黄宾虹诸先生相周旋。在昌明艺专,于书他全面完整地把握了吴昌硕先生的艺术精神;于人应该说黄宾虹先生的思想对他产生了深远的影响。两年后陶博吾以优异成绩毕业于昌明艺专,却毅然放弃了在上海的发展,追随他先人陶渊明的足迹回到了彭泽老家。黄宾虹提出“官学”与“民学”的划分,“官学”就是御用,而“民学”才是保持士子独立品性的保证。在当时的上海毕竟商业气氛太浓了,以至于很多有才气的画家为了迎合时尚和商家口味,想变而不能。陶博吾一定是看透了这一点 ——“官学”之外,复有“商学”。因此他选择“民学”的归隐之路正是心灵不甘为奴的清醒抉择。对于艺术家来说,还有什么能比心灵的自由不泯更重要呢?陶博吾在他的而立年华就悟到了这一从艺之终极要害,他以后的大成也就是自然而然的事了。他的天分、他的彻悟以及天假以年,这些都应是上天的恩赐。世人皆叹其一生无尽的苦难与不幸,我则曰,幸哉彭泽瞽叟,“文章憎命达”真不我欺也!

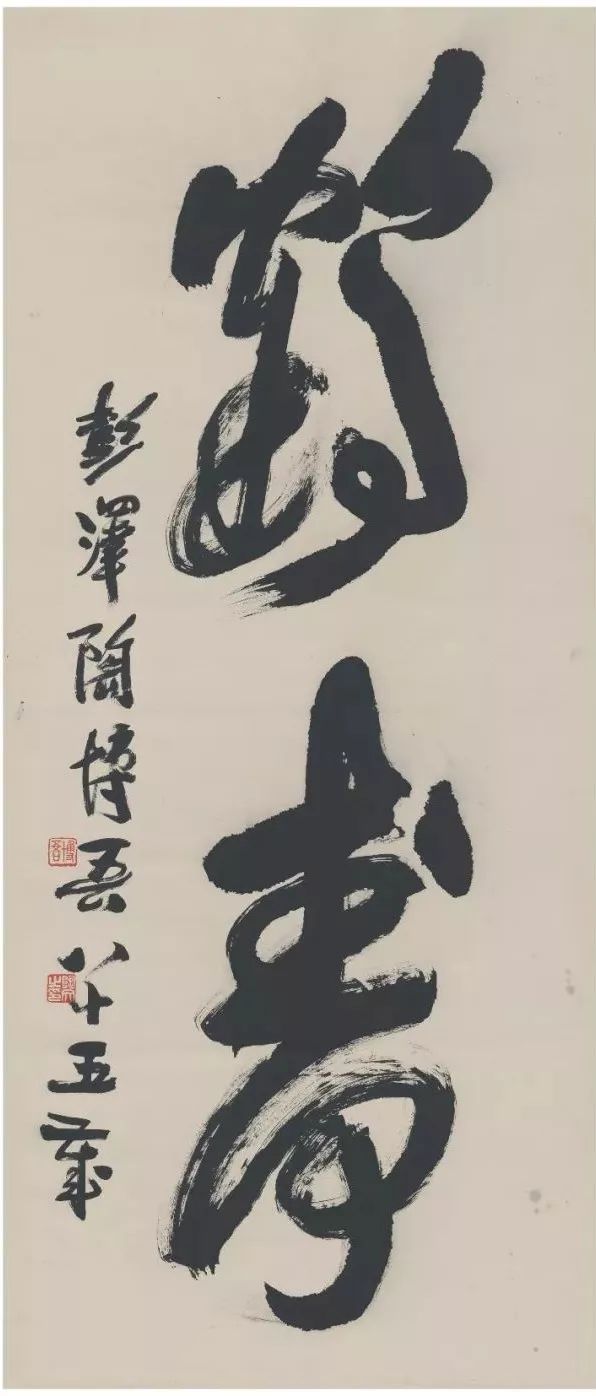

▲鹤寿

陶博吾的书法最初显然是追随吴昌硕的,他也终其一生写《石鼓文》。不过与吴氏众多追随者不同的是,陶博吾能师其心而不蹈袭其辙迹。那么吴昌硕的艺术之心又是什么呢?——是写,是写意!吴昌硕一生浸淫于《石鼓》,自谓“一日有一日之境界”。他是用一种不被蒙翳的艺术心眼,去发现、去创造、去表现、去直抒胸臆,去“写”。此一“写”字把文人胸中的郁勃之气、士气、逸气酣畅淋漓地倾泻了出来,把生命的节奏、心灵的节奏,不假雕饰地歌唱出来——笔歌墨舞。这一点是决绝于以往一切写篆描手画脚、脂粉俗工的所在。所不同的是陶博吾把吴昌硕苍郁古厚的篆法推向了写意的极端境地,书写更加自由酣畅。为了节奏气势的抒扬,他已不再随体诘屈,竟把许多曲折盘旋的笔致大大地加以简化,已经是用行草书的风神来改造篆书了。

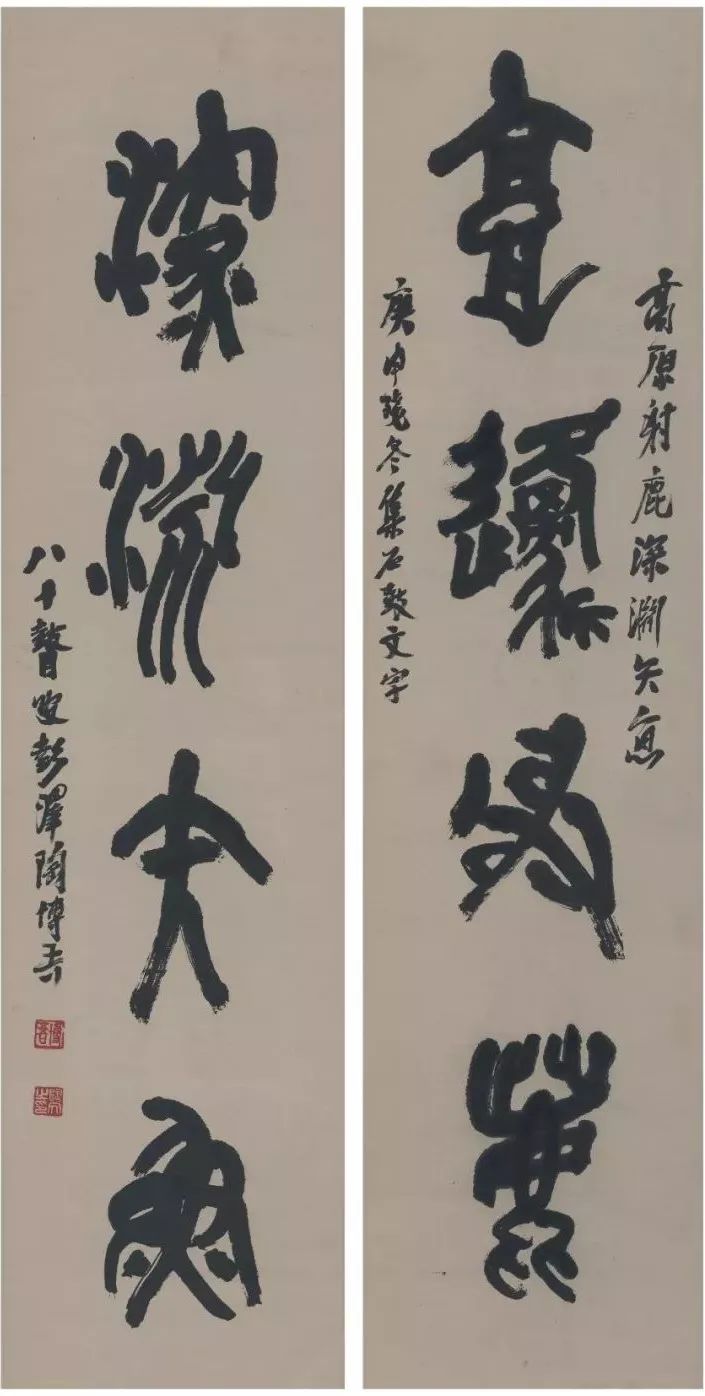

▲“高原射鹿,深渊矢鱼”篆书对联

陶博吾在笔意上对于吴昌硕《石鼓》的发展自然也带来结构与体势上的显著变化,其实书法的结构、体势和用笔本是互为表里,体用不二的。陶博吾带有行草风神的篆书,打破了《石鼓文》原来的匀称娴雅,一变而为奇崛峭拔。为了书写节奏和气势的表现需要,他的篆书,有的地方改变了习惯的书写笔顺,有一些半包围的结构作了很大的屈伸消长的调整,一变而为排叠的结构了,如“深”“渊”等字,这一点颇合乎先秦隶书经潦草化而解散篆书的演进规律。更有甚者,他没有拘泥于六书,在某些偏旁的笔势连接上以意为之,改变了原来篆法的连接方式,因此带来了十分新鲜而生动的空间感觉。这种种变化都是冒天下大不韪的叛逆行为,他不怕冬烘乡愿之辈的诟病,胆敢独造。这种胆略,正是一个伟大的艺术家不可或缺的。如果说他早期学习吴昌硕或者说透过吴昌硕学习古篆,还明显有着与古为徒、意与古会的努力,那么他的晚年,或者他最终的目标就成了把《石鼓》作为一种凭借。通过这一凭借,来完成他艺术人格的修炼:天真、倔强、生拙、深厚、朴野……这是他的人的品格,也是他的艺术的风格!陶博吾先生的艺术和人生是如此地真实,表里俱澄澈!

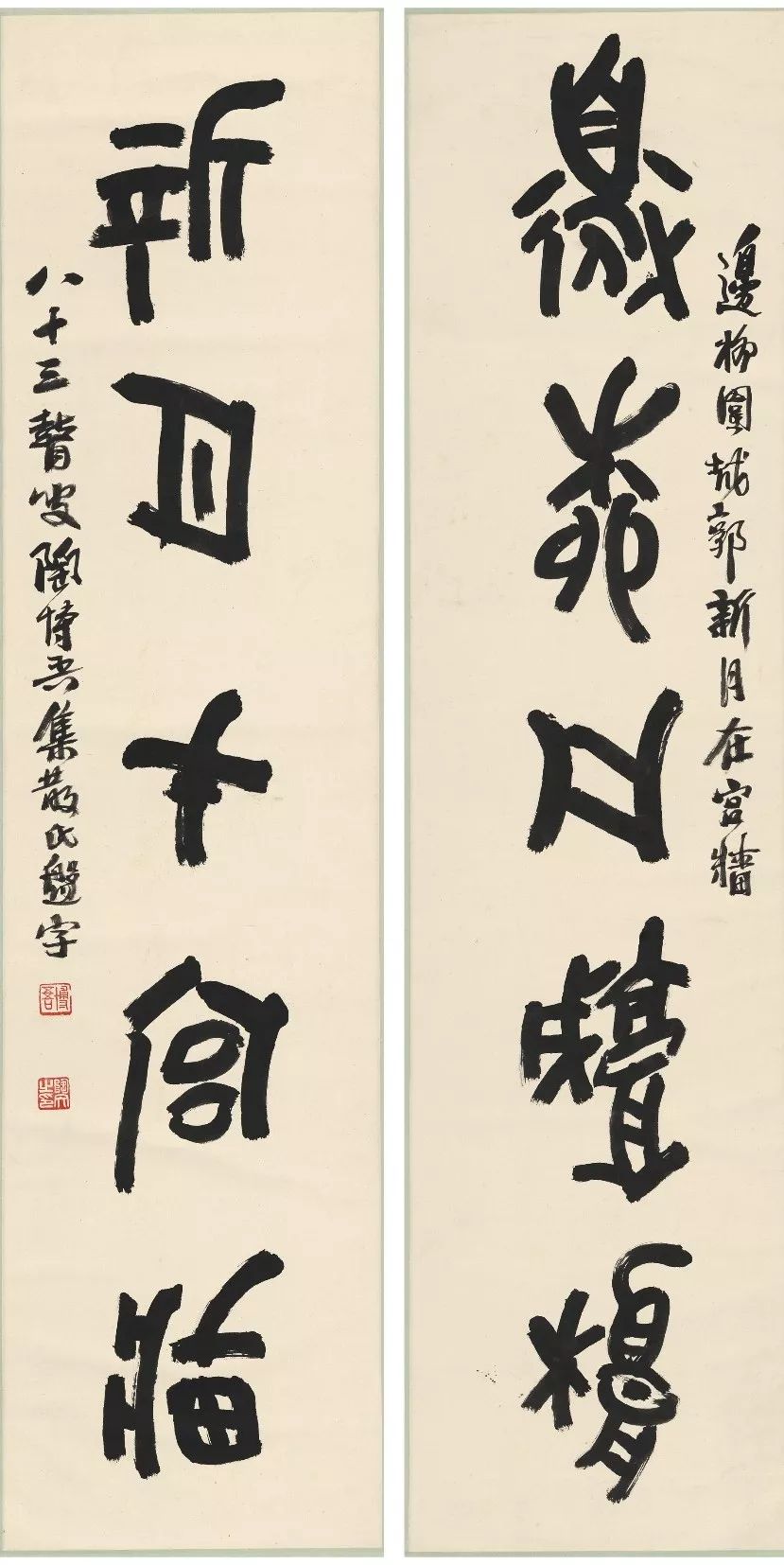

▲“边柳围城郭,新月在宫墙”篆书对联

陶博吾在篆书方面还有另一项重大成就,那就是对《散氏盘》的研究探索和活脱运用。吴昌硕也曾用《散氏盘》集过联,写过很不错的作品,但毕竟是偶尔为之。陶先生却是用盘铭中有限的三百多字(汰出重文及生僻不可用者还要更少)创作了八十幅不同的对联,而且件件都堪称佳构。虽然在《散氏盘铭集联》序言中,他极其自谦地认为是追摹原文的风格,并说没有得到原作艺术价值的十之一二。这种自谦我想也透着几分自得,他的《散氏盘》集联其实与他的《石鼓文》一样,只不过是一种载体,一种凭借。他是借《散盘》这樽醇古的浓酒来浇自己胸中的块垒,或者说他是在用先民浑古苍茫的创造来启迪那颗灵虚不昧的艺术之心。面对着一片尺幅大小的拓片,陶氏竟然在他的灵心慧手之间领会并发掘出那么独特而意味悠长的无尽创造,这是那些人步亦步、人趋亦趋的摹古之徒绝不能梦想的一个境界。陶博吾先生的篆书,无论是《石鼓》还是《散盘》都非常清楚明确地传达出了他的书法美学思想:彻底抛弃前人篆书书写法则中的刻板描画与造作雕饰的所谓金石碑版气。他所倡导并贯彻实施的是“以心结字”、“以意驭笔”,为篆书创作打破陈规,开劈出了一片广阔自由的新天地。

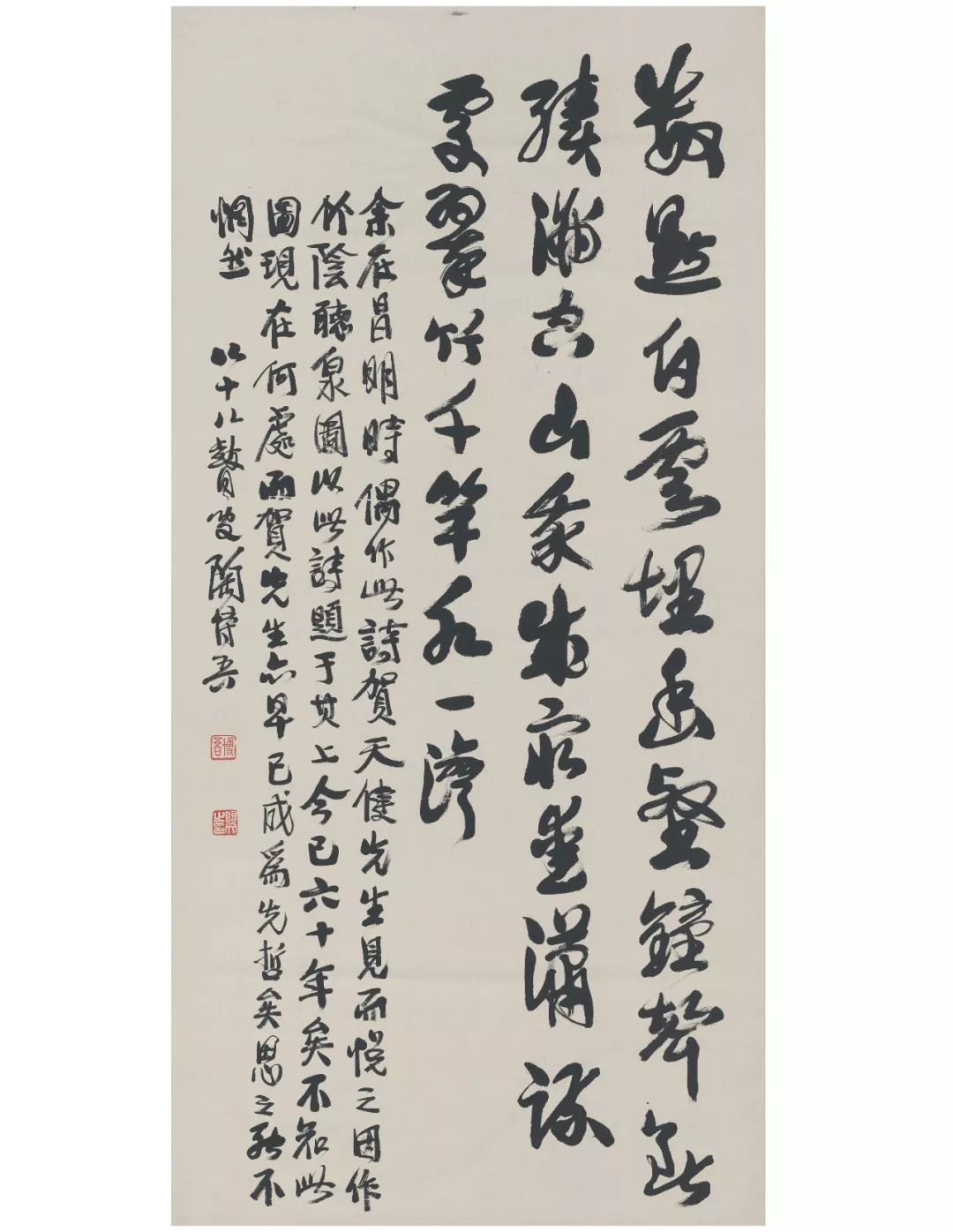

▲行书条幅

篆书之外,陶博吾先生的行书也同样创造出了一种独特的风格。如果说陶先生的篆书“以心结字”、“以意驭笔”是贯彻了行草书的风神情致和节奏变化,那么他的行书则是用深厚的篆书修养来强其骨的。他的行书骨法用笔、真力弥漫,于清爽俊朗中得一“辣”字。这是死守帖学或碑学一路者费尽气力而不能办到的。如果我们对新时期书法有足够了解的话,应该记得陶博吾先生早在八十年代的《书法》杂志上发表的作品就是行书而不是篆书。尽管那件作品正文只写了“慎独”两个字,也已经足以看出他行书的高迈了。在那个年代,有真性情的书法作品是那么的罕见,看到这两个字,我们的眼前和心中顿时为之一亮,以至于捧起那本印有陶先生作品的杂志,分明感到了它的重量。

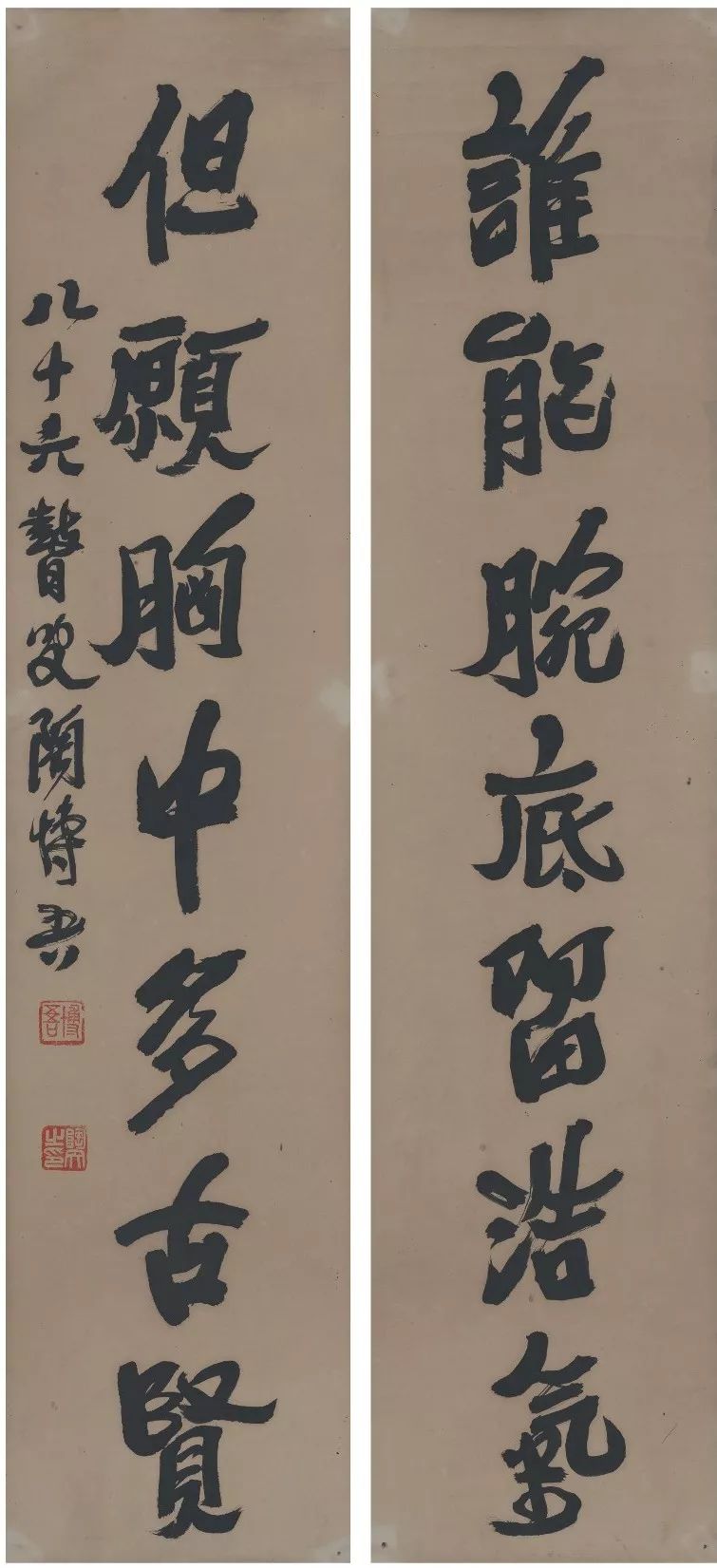

▲“谁能但愿”行书对联

陶先生的行书,其实也有很大的容量,在草书与楷书之间便是他自由挥洒的空间。他比较少有纯然的草书,也比较少有纯然的楷书,因为这两种书体都有一定的成规和戒律,有悖于他的写意精神。可以说他的行书最能体现出他心绪的变化,从容平和之时他的行书便邻于楷,写得老成持重;激越不安之时,或喜或怒,他的行书便邻于草,写得真率烂漫、烟云满纸。前一种法度较严,但时有诙谐幽默的笔情墨趣杂于字里行间;后一种则往往是随意所至,如奔浪激石,笔所未到气已吞。在章法的把握上,这一类行草书更能体现出他的高妙。在迅疾的挥运之时,他的书写既周流无碍,一派天机,不假雕饰,又能在纸面空间上造就出他那奇崛而平实的独特形态,对此我们不能不叹服陶先生对艺术形式的敏感以及他深厚的美学才具和学识修养。

陶博吾的书法,在墨法上也是十分独到的。在黄宾虹的弟子中,如果公推林散之为淡墨圣手的话,那么陶博吾则可谓用浓墨而造其极的天才。淡墨尚可寓巧,所谓水晕墨彰;浓墨必守其拙,实实在在,不能假借。陶博吾先生的书法线质遒劲圆厚,中间一缕墨线倍浓,黑中透亮如小儿目睛。这是十分难得的古法,近人多已弗为,陶先生于此着力既深,成就亦大,探幽发微,出古而弥新。其实就墨法而言,陶先生也绝不是不懂淡墨的,他的题画诗有时就是用淡墨写就,以求与画面的和谐统一,与画同品感觉似更富天籁。但他独立的书法作品就少有淡墨者。于此可知陶先生的藏巧用拙,有所不为。

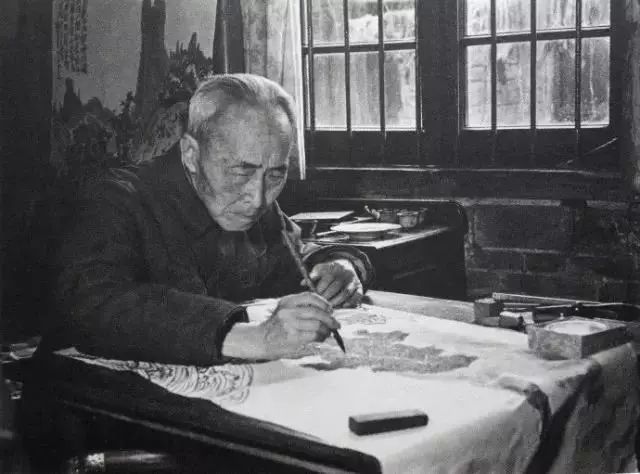

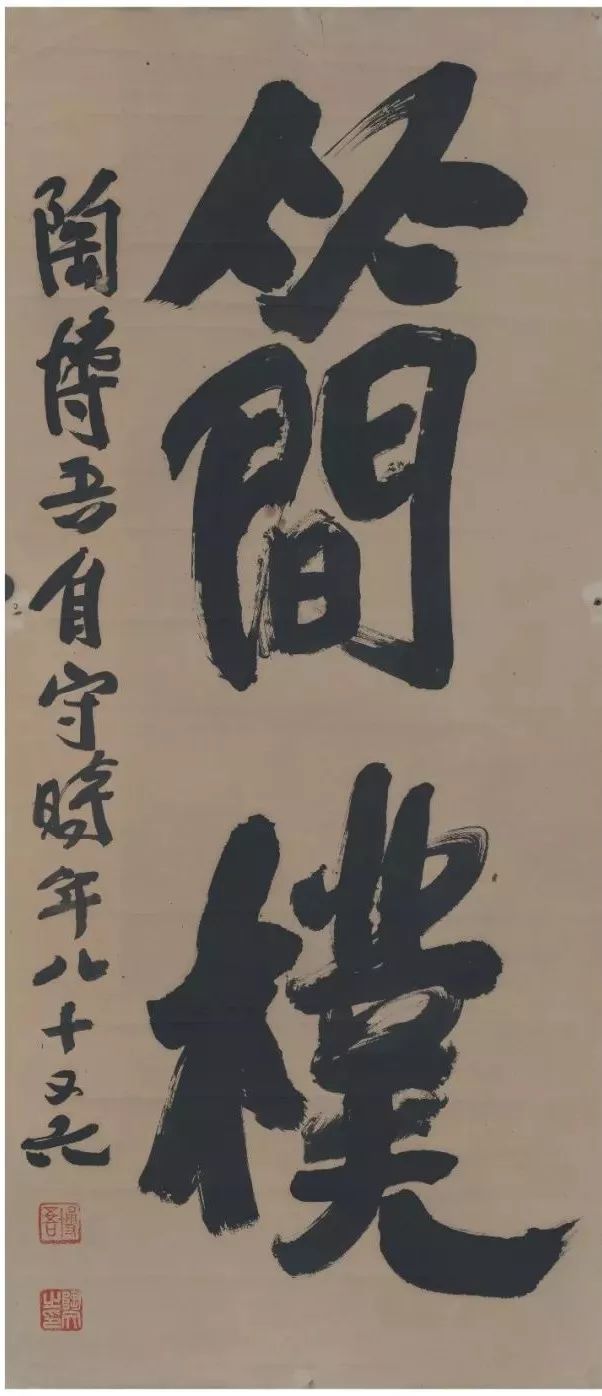

▲简朴

翻阅陶博吾先生的墨迹可以发现,约从八十年代开始,他的作品落款常常加上了“瞽叟”二字。这是他因患老年白内障的结果。可是直到九十岁后,他却仍能作精彩的小楷,令人诧异。如果真如先生所言,视力从八十岁已近于瞽,那么在以后十几年的创作中,他大部分杰出作品竟都是在那样的境况下创造出来的,古人“技进乎道”、“以神遇不以目取”于先生作书信而有证,盖真实不虚也。

还有一个问题需要在此说明,那就是有论者认为陶博吾行书中存在的北碑气息。我们纵观陶先生的论书主张,还没有发现他提及什么碑派、帖派。他在实践中原不心存这种芥蒂的,他只顾一路写将开来,并不标榜什么金石气或者书卷气。因此,他没有旧文人身上的种种矫饰、酸腐之气,他才能在作品中焕发出那么清新、鲜活而又充满个性的创造,这与古代大师们真实、生动的创作精神是一脉相通的,我们何必去计较碑派、帖派这一本属无聊的话题。

绘画

论及陶博吾先生的绘画,我们亦无法绕开吴昌硕的存在,因为陶博吾在绘画语言的使用上,的确遵从了吴昌硕所贯彻的以篆籀笔法直接入画的法则。虽然早在六百年前赵孟頫就提出了“石如飞白木如籀”的文人画论,并且以后代有作家进行探索尝试,但以篆书笔法入画直到吴昌硕才算真正全面到位。

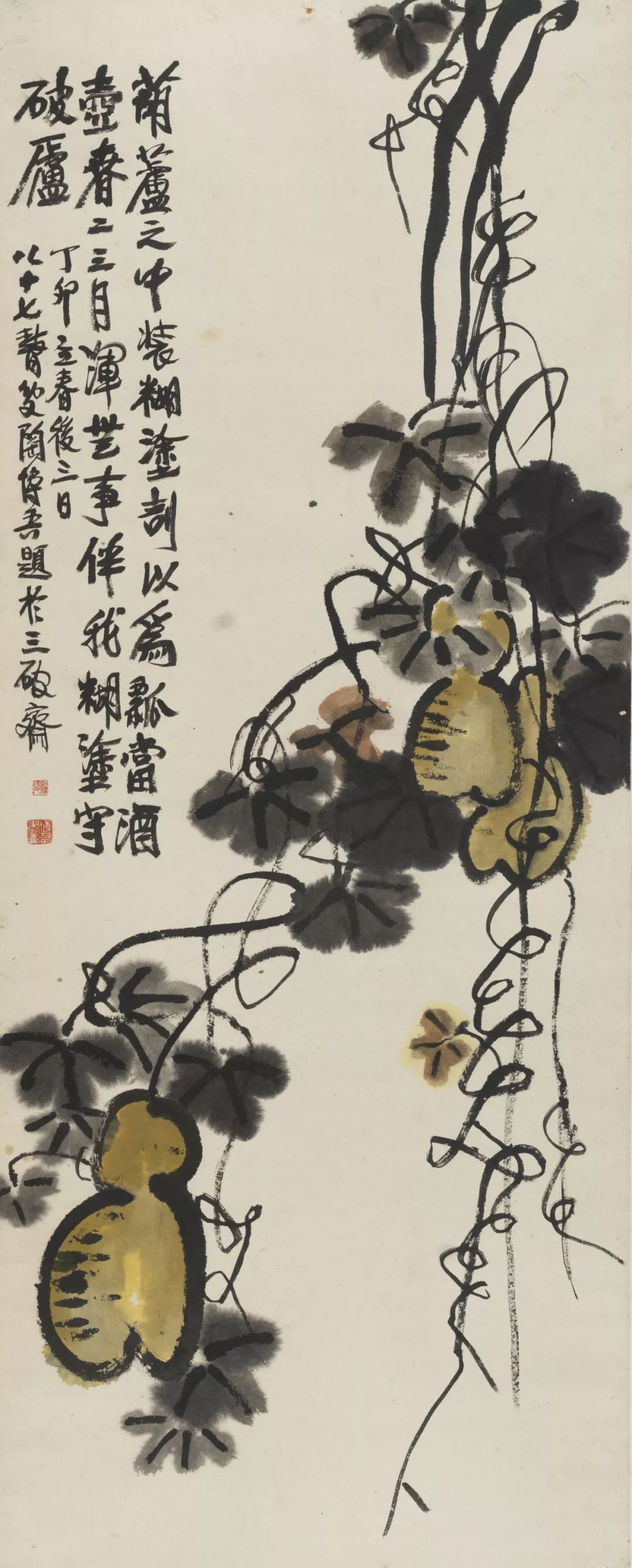

▲葫芦图

在“写”这一点上,陶博吾毫无疑问是一以贯之的,但与吴昌硕的关系也仅此而已。他的画风离吴昌硕很远。事实上,陶博吾在昌明艺专那一时期,黄宾虹先生的绘画理论对他的影响可能是最大的,这从以后他们保持了几十年的师生之谊中可以看出。但在绘画的实践上,陶博吾的叛逆性格却再次起了决定性作用,如果说陶氏的书法成就是选择了吴昌硕,终其一生作为榜样,作为对手学习他、反叛他,并在某种层面、某种程度上超越他;那么陶氏的绘画可以说是选择了黄宾虹。黄宾虹绘画的真谛是“浑厚华滋”,在笔墨语言上致力的是加法。他的用墨从浓到淡,从淡到浓,积墨、破墨、渍墨、宿墨、焦墨,墨破水、水破墨,水墨交融,从简到繁,加之又加,以期达到“干裂秋风,润含春雨”的境地。陶博吾则反其道而行之,专用减法,旨在以少少许胜多多许。这一点又回到了文人画所最为关要的“写”上来了。减法得以成立的前提必赖于笔墨的遒练和内涵的丰富。我同意王鲁湘先生在论黄宾虹笔墨时的观点,即中国文人画既不是摹仿再现的,也不是情感表现的,而是通过笔墨完成人格性灵的修炼,是人格的践行。只一幅好笔墨传达出的便是士子的心声心画,他们的人格和性情。在这个意义上繁与简,山水抑或是花鸟已经不那么重要了。

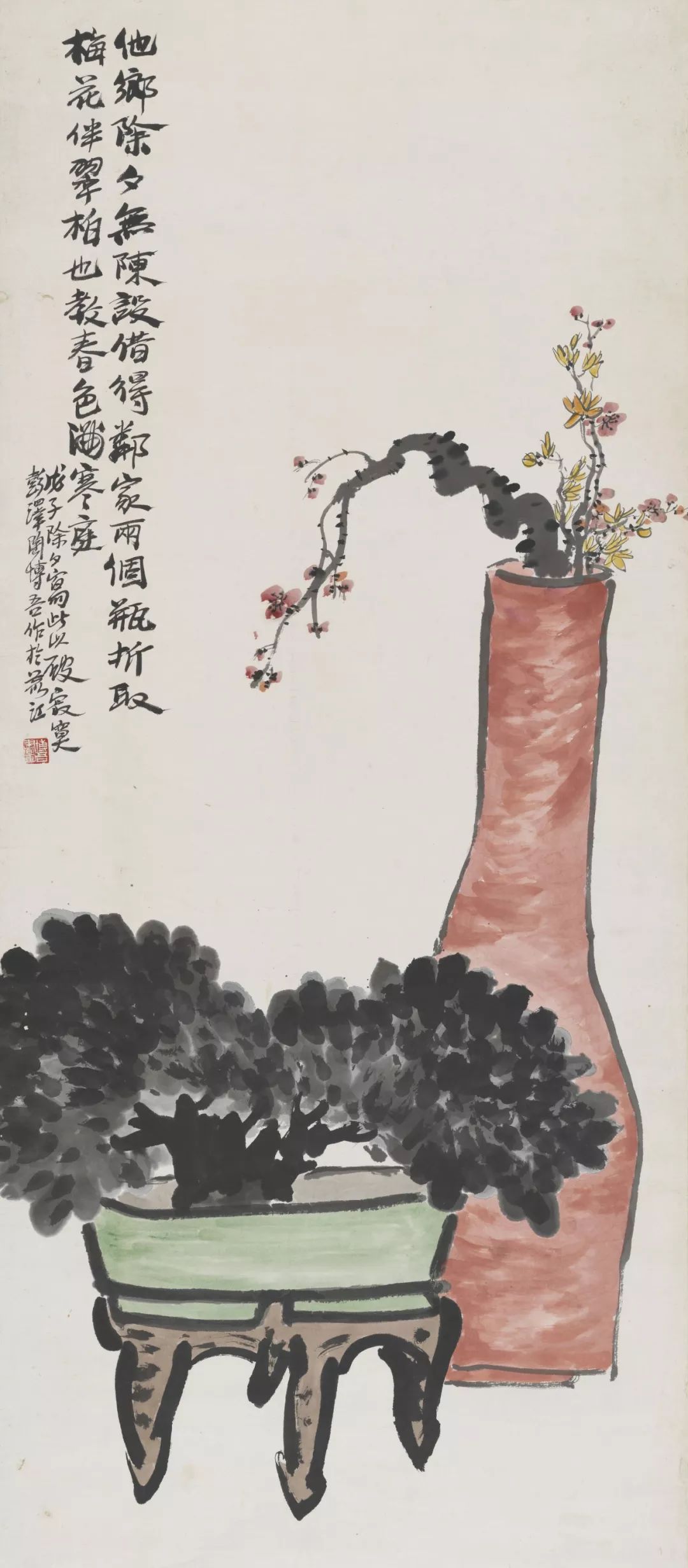

▲梅花翠柏图

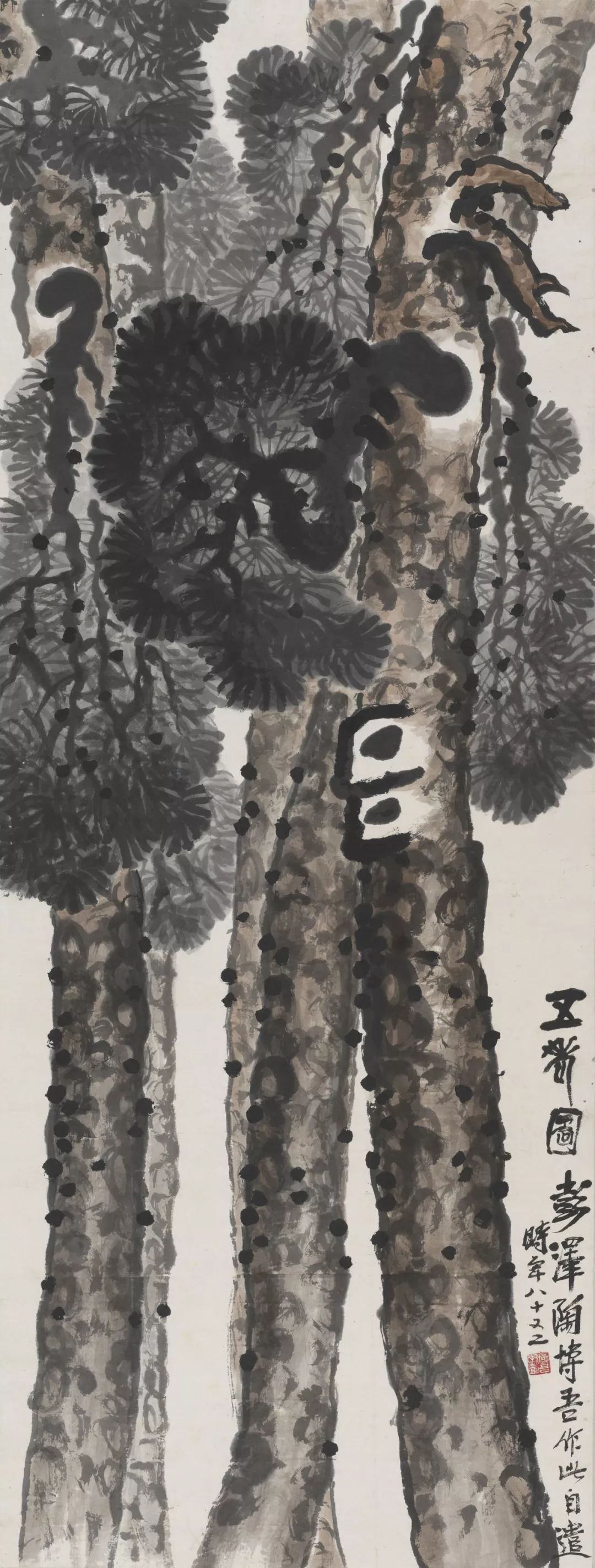

陶博吾以他雄奇的书法用笔“写”出了一种完全称得上独出机杼的笔墨。这种笔墨统领着他的绘画整体风格走向。他善于以线的架构来营造意境,如《五老图》、《墨竹图》、《古柏图》诸作,可以看出他的这种明确的艺术追求。他的作品与以往迷恋“简远”、“幽淡”以至有些萎靡的简笔水墨画不同。他的作品始终给人以不屈的力量,一种触处皆在的生气。他使用“一味霸悍”的线条在充满矛盾的空间冲突中,不断进行着整合调配,去建立他的“理、意、趣、境”。他惨淡经营、大胆取舍的结果,终于造就出一种致广大而又尽精微的形式意境。要之,他的绘画在整体风格的锤炼和意境的营造上,高扬了文人写意的精神,同时透射出一种强健不息的人格魅力。

在具体的绘画技法方面,陶博吾先生也留给我们有益的启示。他在与外界长期缺少交流的情况下,因地制宜,巧妙借鉴了江西遍地皆是的民间青花瓷器的染色方法,丰富了他的皴染技巧。这种以染代皴的方法与他骨力劲健甚或拙重的线条配合使用,一线一面,两极互补,相得益彰,体现了他开放的艺术观念和在俗雅转化融合上的能力、胆识。这也是继林风眠成功使用青花瓷绘的“线”后,又一位画家成功采用了青花瓷绘的“面”。“礼失求诸野”,这看似极为单纯的勾勒晕染,难道不正是黄宾虹先生慨叹于唐代便业已失落了的顾、陆、张、展的古法吗?陶博吾先生向民间青花瓷绘讨消息,表面看是他因地制宜的权宜之计,换一个角度看,也许更有重张古法的深意在焉。

▲五老图

尽管陶博吾先生的绘画艺术没有像他的书法那样引起世人的瞩目,但从以上所述我们仍能感到陶先生的绘画是不可替代的“那一个”。他绘画艺术中有价值的内容也许到目前为止,我们还远没有发掘出来,那么就有待于高明博雅之士了。

诗词

论述陶博吾的书画艺术,无法不对其诗词有所涉及。事实上他的书画“意境”与“格调”的建立与他是一位真正的诗人有着直接的关系。陶先生在诗词方面似乎更是英才早发,他八岁学诗,十四岁即与本县的五位老先生结成了“六雅堂诗社”,早晚论古谈今、吟诗作赋,间或嘲弄时政。据其子陶澄所言:其父在九十岁以后还能将年轻时所作的诗词每首一字不差地背下来——这有他九十二岁以后手书的多卷诗词存稿为证。陶博吾的诗词多是“主观”感受的胸臆直抒或哲理思考,他的大多数诗词如按王国维的“有我之境”与“无我之境”而分,是属于前者的。很多诗词带有强烈的现实批判主义色彩,这在以往的文人画家中是极其少见的。他始终保持着一个“士子”或“读书人”的良知,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”这是中国传统文化对吾人所能造就的一种最优秀的品格。

陶博吾一生颠沛流离,历尽坎坷,在漫长的百年孤旅中,接连遭受重大灾难困苦。但他从来没有停止过对人生与艺术的思索,他的诗词充满着对人生、历史、世界与存在的追问。他在调整生存与环境的“物”、“我”矛盾中,不断将世俗生活中的“尘渣”过滤掉,使其“情趣”升华到艺术的、诗意的境界。他始终处在对田园生活的美好幻想与残酷现实之间的矛盾煎熬之中。唯其如此,也促使他诗词艺术创造力的不断产生。如他的题画诗“微风自南来,园中瓜果熟。摘果市上卖,剖瓜以为粥。岂不慕膏粱,自甘居穷促。回首看饥民,日夕门前哭。”又如题《松菊图》:“十载笼中羡野凫,身前身后两模糊。故园松菊今在否,空结梦痕寄白湖。”在闲适的田园风景中,你不得不去咀嚼品味诗人笔下的苦涩情感与忧患意识。而在《书愤》中则道出诗人身处逆境的不屈抗争与坚定信念:“往昔年年求速死,而今日日望长生。擦亮两眼横高阁,看尽暴残恶毒人。”读后使人慷慨激昂之情油然而生。《书感》一诗“成败无终止,盛衰看转梭。如何亲骨肉,急遽起干戈。真假我难辨,仇冤君更多。举头聊一笑,明月挂松萝。”则是诗人对人生与世界参悟后心底明澈的写照,也是他于百年孤独中始终能够把握命运之舟的内在动力和原因。

陶博吾究竟是一个能书善画的诗人,还是一个以诗见长的书画家,似乎暂无必要结论。但其诗词就感情的真挚及对现实的关注与批判而言,确乎站在同辈文人画家之上。即使在他之前的吴昌硕、齐白石、黄宾虹诸位,虽谙作诗之道,但诗词的现实性和思想内容的高度,则逊色于陶博吾。与古代那些现实主义诗人相比,他们多数是为君王的天下而忧,而陶博吾最为关心的则是平民百姓的生存与疾苦。他真正置身于其中,这种视角和感受的不同是他与古代诗人的最大区别,也是其诗词艺术价值的所在。他的诗词在题材和表现上已超越了文人画家固有的疆域,而发展成了独具感染力的艺术形式。他大大加强了诗词内容在书画艺术中所占的比重,使其不再仅仅是画面的点缀,这在文人画的发展上是另有意义的。

结语

最后,对陶博吾艺术成就的历史价值所在略作探讨。这一问题本不该现在提出,因为历史地看待一个人需要时间,以古人的办法是要待五百年之后。但在我们今天这个空前喧闹的造神时代,时时都有“大师”、“巨匠”、“画仙”、“书圣”被祭上神坛,进而成为过眼云烟。对陶博吾这位一生草履布衣,却始终保持着睿智、清醒头脑和一颗对世界、生命充满关爱之心的老人,应该有一个合理定位。以便我们在对他的艺术研究中有更多的发现和启迪。

首先,陶博吾作为传统的文人画家,奇迹般地将文人画这业已失去生存土壤的艺术形式延续到二十世纪的九十年代末期。使我们猛然发现文人画中存在着的新的生命力和新的合理性。或许在这一点上他所体现的文化价值要远大于他作品本身的价值。其次,他在深化文人画的表现力上,进行了一些大胆的尝试和开拓,提供给我们许多有益的参照坐标,有承前启后的作用。另外,陶博吾作为一介书生,以诗、书、画为精神给养,将一个世纪中的人生风雨、苦难辛酸都化减消解,熔铸于作品的表现之中,为二十世纪初蔡元培先生主张的以“美育”代“宗教”的著名理论,提供了一个很好的个例注解,尤具社会意义。

陶博吾先生对待名利的态度是比较淡然的,但同时他也期待成功,绝不是伪君子和假道学者。他生前非常想看到自己的诗、书、画结集出版。这是一种真诚,是类似“那个不作声的”禅悟境界。以此,猜测老人是希望听到世人对他艺术的多方面评价,或是希望他的诗、书、画能够对社会有益。无论如何,在回顾二十世纪的书法家和文人画家时,如果没有陶博吾的列入,会是一种历史的遗憾。有时,我们不能完全相信时间的公平。

2000年11月25日于上海图书馆

杨林|1961年生于山东威海。书法家,美术评论家。中国书法家协会会员,威海市书法家协会副主席,海岬书社执事。著有《杨林书法选》、《三剑客书法作品集》、《写符涂鸦》、《八大与弘一》、《大画朱新建》等。

以上

由鹿羊说工作室整理编辑

已经原作者授权

如需转载,请注明出处

•• •

图书

推荐

《陶博吾书画集》

编者:王兆荣 杨林

绝版图书,限量发售50本

定价:300元

(包邮)

上海人民美术出版社

2001.7

主 编:刘 彭

发表评论 评论 (3 个评论)