摘要

笔墨语言是中国画区别于其他绘画体系的核心表征,尤以山水画为集大成者。本文从笔墨语言的技法体系、实践逻辑与审美规范出发,系统梳理其在山水画历史发展中的结构性特征。研究表明,笔墨语言不仅是一种技术手段,更是一种融合了书法审美、虚实处理与气韵表达的综合性艺术机制。通过“以书入画”的笔法传统、“计白当黑”的虚实结构以及“气韵生动”的审美理想,笔墨构建了山水画独特的视觉语法与精神维度。文章进一步指出,笔墨语言的内在逻辑具有高度的自洽性与开放性,既维系了传统山水画的文化基因,又为现代山水画的形式创新与精神重构提供了坚实基础。在当代语境下,对笔墨语言的深入理解,是实现传统艺术创造性转化的关键路径。

关键词:中国山水画;笔墨语言;气韵生动;虚实结合;书法审美;艺术结构

一、引言:笔墨作为中国画的本体性语言

在中国绘画理论与实践中,“笔墨”并非简单的工具性术语,而是承载文化精神与审美理想的本体性概念。它既指代毛笔与墨的物质材料,更指向由二者在宣纸或绢帛上运行所形成的特定视觉语言系统。这一系统不仅规定了中国画的技法路径,也塑造了其独特的审美感知方式。

山水画作为中国画三大门类中发展最为成熟、理论最为丰富的领域,其艺术成就在很大程度上归功于笔墨语言的精深化与体系化。自五代荆浩提出“笔有四势”、墨有“六要”,至元代赵孟頫倡导“书画同源”,再到明清时期笔墨程式的确立,山水画的笔墨语言逐步形成了一套兼具规范性与表现力的结构体系。这套体系不仅支撑了传统山水画的形态生成,也深刻影响了其精神表达。

本文聚焦于笔墨语言在山水画中的结构性功能,认为其核心价值在于构建了一个融合技法、形式与意境的三维表达系统。通过分析“虚实结合”“气韵生动”“书法审美”三大维度,本文旨在揭示笔墨语言如何在历史演进中形成稳定结构,并探讨其在现代山水画创作中的延续与转化可能。研究将避免将笔墨简化为技术操作,而强调其作为文化符号与审美中介的深层意义。

二、笔法与墨法:笔墨语言的技法体系

笔墨语言的基本构成可分解为“笔法”与“墨法”两个维度,二者相辅相成,共同构成山水画的造型基础。

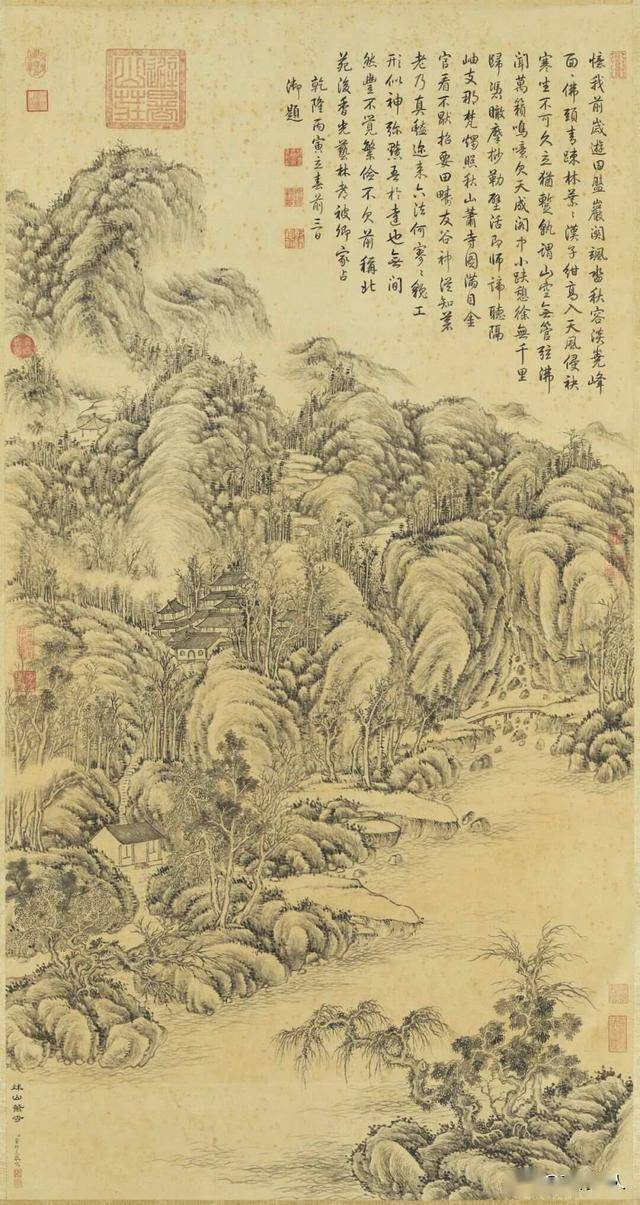

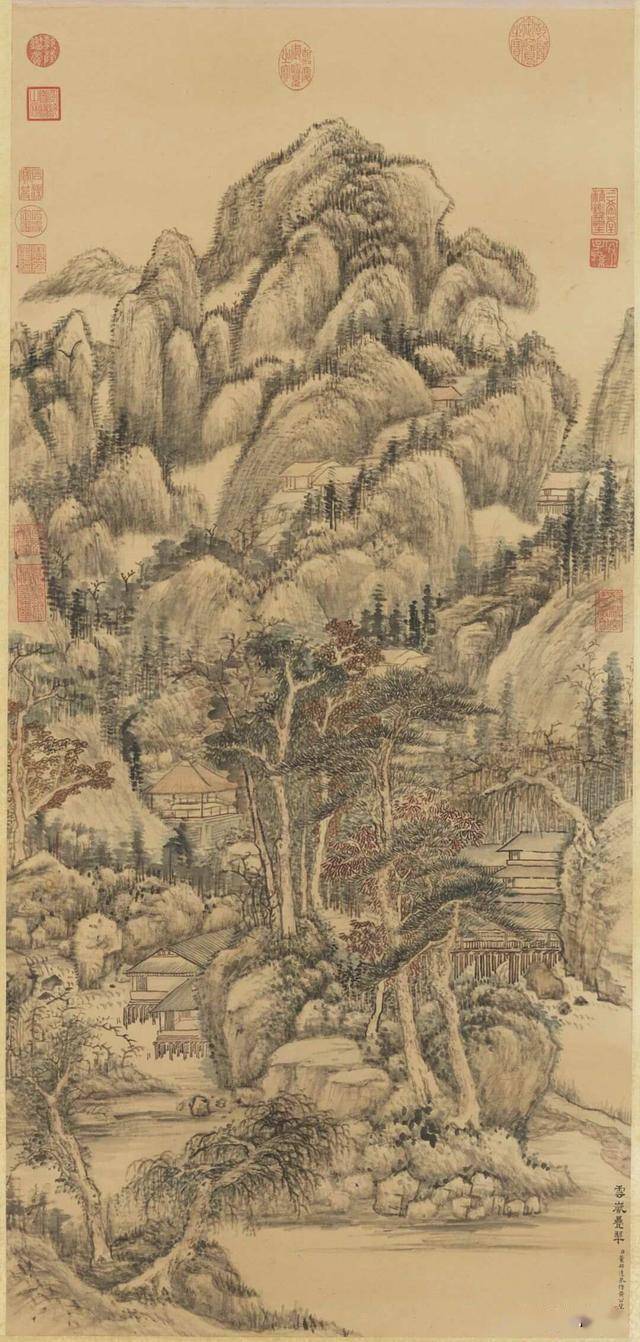

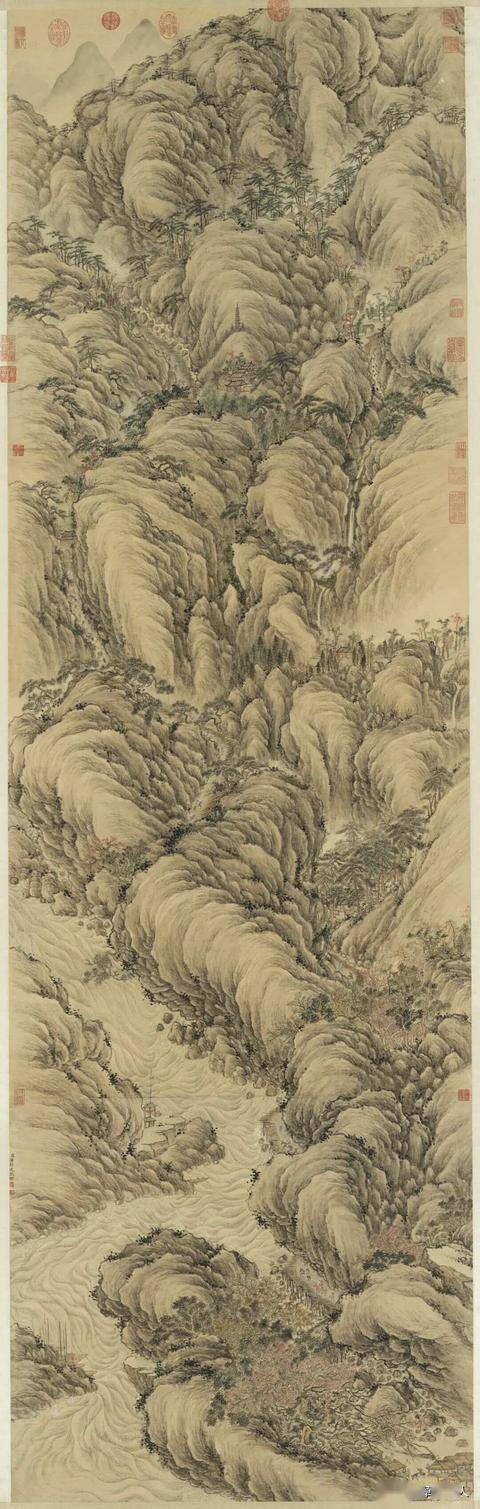

“笔法”指毛笔在纸面运行时所形成的线条形态与运动轨迹。在山水画中,笔法不仅是勾勒轮廓的手段,更是表现物象质感与精神气质的核心。荆浩《笔法记》提出“筋、肉、骨、气”四势,强调线条应具有内在生命力:有“筋”则韧,有“骨”则挺,有“肉”则润,有“气”则活。后世发展出丰富的皴法体系,如董源“披麻皴”以长线表现土山肌理,范宽“雨点皴”以短点表现石质坚硬,倪瓒“折带皴”以方折之笔表现太湖石的层叠。这些皴法本质上是特定笔法的程式化组合,既具写实功能,又具抽象美感。

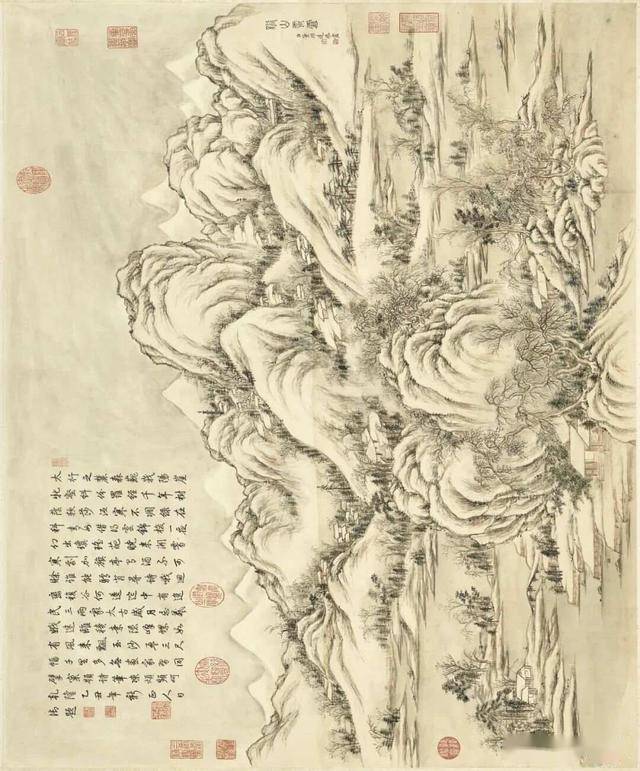

“墨法”则指墨色浓淡干湿的变化及其空间组织。唐代张彦远《历代名画记》已强调“运墨而五色具”,认为墨的层次可替代色彩表现丰富视觉效果。至宋代,墨法趋于系统化。郭熙提出“用墨之法,浓、淡、焦、干、湿”,后人归纳为“墨分五彩”。通过积墨、破墨、泼墨、宿墨等技法,画家可表现山体的体积、空间的远近与氛围的氤氲。如黄宾虹晚年山水,以层层积墨达至“黑密厚重”,却仍“实中有虚”,墨色层次丰富,被誉为“亮墨”。

笔法与墨法的结合,使山水画在二维平面上实现多维度的视觉建构。线条界定结构,墨色营造氛围,二者共同完成“形”与“神”的统一。

三、虚实结合:笔墨语言的空间建构逻辑

中国山水画的空间处理不同于西方透视法,其核心在于“虚实结合”的视觉逻辑。这一逻辑由笔墨语言直接实现,是其结构性功能的重要体现。

“实”指由笔墨明确塑造的山石、树木、屋宇等物象;“虚”则指留白、淡墨、飞白或云烟等未明确刻画的区域。虚实并非对立,而是相互依存、相互转化。笪重光《画筌》云:“虚实相生,无画处皆成妙境。”此处“无画处”即“虚”,是画面意义生成的关键。

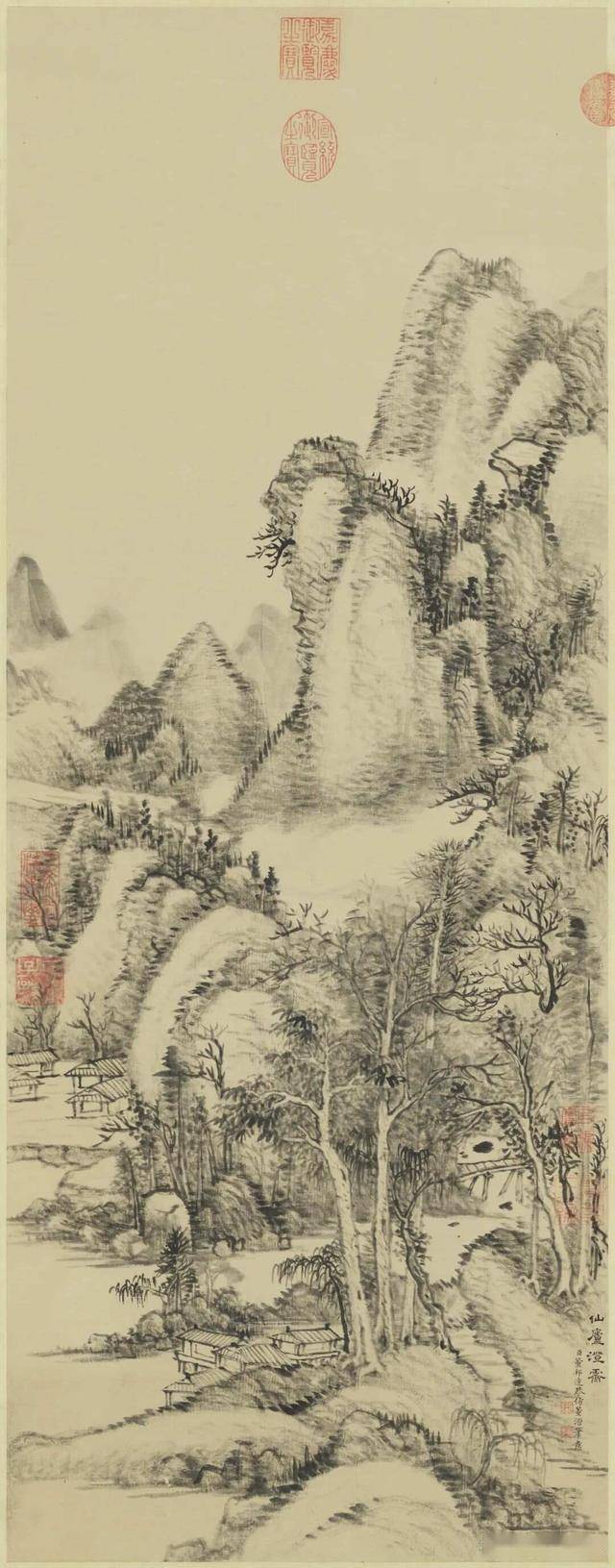

笔墨语言通过多种方式实现虚实转换。其一,留白造虚。马远《寒江独钓图》中,画面大部为空白,仅一舟一翁,却使人感受到江面的浩渺与寒意的彻骨。此“虚”非空无,而是“实”的延伸,激发观者想象。其二,墨色渐变。黄公望《富春山居图》中,远景山体以淡墨一抹,几不可辨,与中景浓墨山石形成虚实对比,营造深远空间。其三,笔断意连。文人画常以飞白、枯笔表现山石轮廓的若隐若现,如八大山人画石,边缘不完整,却气势贯通,体现“虚中有实”的美学智慧。

虚实结合不仅是空间技巧,更是哲学观念的体现。道家“有无相生”思想为虚实理论提供了哲学基础。在山水画中,虚实的交替使画面具有呼吸感与节奏感,避免板滞,赋予自然以生命律动。笔墨语言正是实现这一生命节奏的技术中介。

四、气韵生动:笔墨语言的审美终极指向

“气韵生动”作为谢赫“六法”之首,是中国绘画的最高审美标准。在山水画中,“气韵”并非指物象的生理神态,而是指画面整体所呈现的生命力与精神气象。笔墨语言是实现“气韵生动”的根本途径。

“气”指画面的内在生命力与运动趋势。笔墨的运行具有时间性,每一笔皆有起承转合,形成“笔踪”。如王原祁作画,强调“龙脉”布局,其山体走势如龙蛇蜿蜒,笔墨连贯,气脉贯通。这种“气”的流动,使静态画面具有动态势能。

“韵”则指笔墨所蕴含的节奏、韵味与情致。书法审美在其中起关键作用。赵孟頫提出“石如飞白木如籀,写竹还应八法通”,将书法笔意直接引入绘画。飞白表现山石的苍劲,篆书笔意表现树木的圆厚,楷书笔意表现屋宇的端庄。书法的提按、顿挫、疾徐,转化为绘画的节奏与韵律,使笔墨不仅“像物”,更“有味”。

“生动”则强调艺术形象的鲜活感。笔墨的偶然性与即兴性在此发挥作用。如徐渭大写意山水,笔墨奔放,墨色淋漓,常有“败笔”或“溢出”,却因真性情的流露而更显生动。这种“生动”非技术完美,而是生命状态的直接呈现。

因此,“气韵生动”是笔墨语言的终极目标,它要求画家不仅掌握技法,更要涵养心性,使笔墨成为心迹的自然流露。

五、书法审美的渗透:笔墨语言的文化基因

“以书入画”是中国山水画笔墨语言的核心特征,也是其区别于其他绘画传统的重要标志。书法不仅提供笔法资源,更赋予笔墨以文化品格。

自唐代张璪提出“外师造化,中得心源”,至宋代文人画兴起,书法与绘画的界限日益模糊。苏轼、米芾等皆善书善画,其绘画笔意直承书法。元代赵孟頫明确提出“书画同源”,认为“石如飞白木如籀”,将不同书体与物象对应,建立系统的笔法转换模型。

书法审美的渗透体现在三个方面:其一,笔法同构。中锋、侧锋、逆锋等书法用笔,直接转化为绘画的皴、擦、点、染。中锋用笔圆厚,适合表现山体质感;侧锋用笔爽利,适合表现树石轮廓。其二,结构互文。书法讲究“间架结构”,绘画亦讲究“经营位置”。一幅山水画的布局,常如一篇书法作品,有主次、开合、疏密、呼应。其三,品格相通。书法有“神、妙、能、逸”之品,绘画亦然。逸品强调“不拘常法”,如梁楷、徐渭之画,笔简意赅,直抒胸臆,与草书精神相通。

书法审美使笔墨语言超越了技术层面,成为文化修养的体现。画家的书法功力,直接决定其笔墨的格调与韵味。因此,笔墨语言不仅是视觉形式,更是文化身份的象征。

六、笔墨语言的现代转化与艺术建构

在现代山水画发展中,笔墨语言面临挑战与机遇。西画写实观念、抽象艺术思潮、新材料技术的冲击,使传统笔墨的适用性受到质疑。然而,笔墨语言的结构性特征,使其具有强大的适应性与再生能力。

首先,笔墨的抽象性为形式创新提供可能。黄宾虹、李可染等现代大家,通过强化积墨、光影处理,在保留笔墨本质的同时,拓展了山水画的表现力。吴冠中则将笔墨线条转化为抽象韵律,融入现代构成,实现“笔墨等于零”前提下的“笔墨新生”。

其次,虚实结合原则仍具指导意义。当代实验水墨艺术家如刘国松、仇德树,虽采用撕纸、拓印等非传统技法,但仍注重画面的虚实节奏与空间呼吸,延续了传统审美逻辑。

最后,“气韵生动”的追求始终未变。无论风格如何变化,优秀山水画作品仍需具备内在生命力与精神感染力。笔墨语言作为实现这一目标的可靠路径,其价值不应被低估。

因此,笔墨语言不仅是传统的遗产,更是现代山水画艺术建构的坚实基础。关键在于如何在尊重其内在逻辑的前提下,实现创造性转化。

七、结语:笔墨的当代意义

中国山水画的笔墨语言,是一个融合技法、形式与精神的有机系统。它通过笔法与墨法的结合、虚实关系的处理、气韵境界的追求以及书法审美的渗透,构建了独特的艺术表达方式。这一语言体系在历史发展中不断演进,既保持了文化基因的稳定性,又展现出开放的适应性。

在当代艺术语境下,对笔墨语言的深入理解,不应停留于技术模仿,而应把握其背后的美学逻辑与文化精神。唯有如此,现代山水画才能在创新中不失本体,在变革中延续文脉。笔墨,作为中国画的“表现形态”与“表达方式”,其生命力,正在于这种“变”与“不变”的辩证统一。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (2 个评论)