摘要

花鸟画作为中国传统绘画的重要门类,历经千年发展,形成了以笔墨为核心、以“形神兼备”为美学理想的独特形式语言体系。在当代文化语境中,面对传统审美式微与现代视觉文化冲击的双重挑战,花鸟画的传承与创新成为亟待解决的课题。本文以绘画的形式语言为切入点,系统分析形状、明暗、色彩、构图等要素在传统花鸟画中的表现特征及其文化意涵,指出其“以线立骨”“以墨分五色”“虚实相生”等视觉法则的深层逻辑。

在此基础上,论文探讨当代花鸟画在继承传统笔墨精神的基础上,如何通过材料拓展、图式重构、色彩革新与空间意识的现代转化,实现形式语言的创造性发展。通过分析江寒汀、陈之佛、潘天寿、郭怡孮等代表性画家的创作实践,论证传统并非封闭的范式,而是可被重新激活的活态资源。本文主张,当代花鸟画的创新应建立在对传统形式语言的深刻理解之上,以“守正出新”为原则,实现从“再现自然”到“表达心象”的审美跃迁,从而在保持文化根脉的同时回应现代审美需求,推动中国传统艺术的创造性转化与可持续发展。

关键词:花鸟画;形式语言;传统继承;现代创新;视觉重构;笔墨精神

一、引言:时代语境中的花鸟画发展命题

花鸟画自唐代独立成科,经五代“黄筌富贵,徐熙野逸”之分,至宋元写意精神兴起,明清文人画大成,形成了一套完整而精深的艺术体系。其核心不仅在于对自然物象的描绘,更在于通过笔墨语言传达艺术家的情感、哲思与文化理想。然而,进入20世纪以来,随着西方艺术观念的传入、现代教育体系的建立以及社会生活方式的剧变,传统花鸟画赖以生存的文化土壤逐渐流失。笔墨程式被质疑为“陈陈相因”,题材选择被视为“脱离现实”,审美趣味被认为“不合时宜”。在这一背景下,花鸟画的发展既面临严峻挑战,也迎来前所未有的创新机遇。

问题的核心在于:如何在尊重传统艺术规律的前提下,实现花鸟画的现代转型?本文认为,解决这一问题的关键在于对“形式语言”的重新审视与重构。形式语言是绘画的本体,是连接传统与现代、内容与形式、艺术家与观者的桥梁。花鸟画的创新,不应仅停留在题材的拓展或技术的改良,而应深入到形状、明暗、色彩、构图等基本视觉要素的层面,探索其在当代语境下的新表达。唯有如此,才能使花鸟画既不失“笔墨精神”的文化根脉,又能焕发符合现代审美经验的视觉活力。

二、传统花鸟画形式语言的构成要素与审美逻辑

中国传统花鸟画的形式语言,是在长期艺术实践中形成的独特视觉系统,其核心特征可归纳为以下四点:

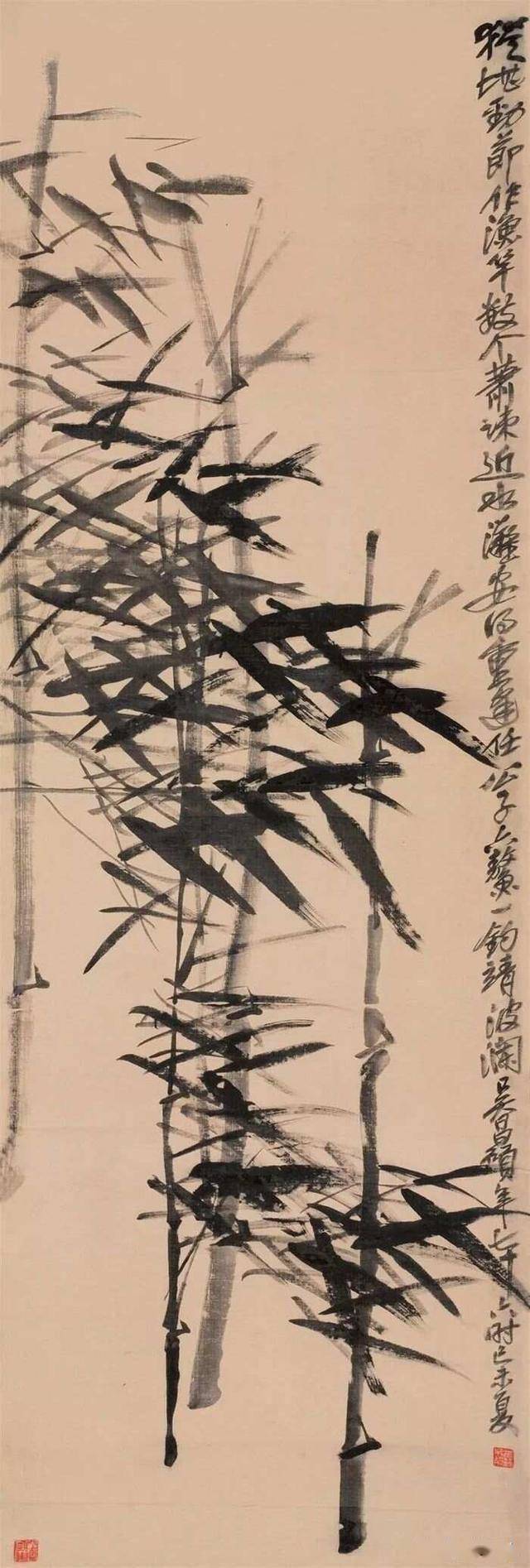

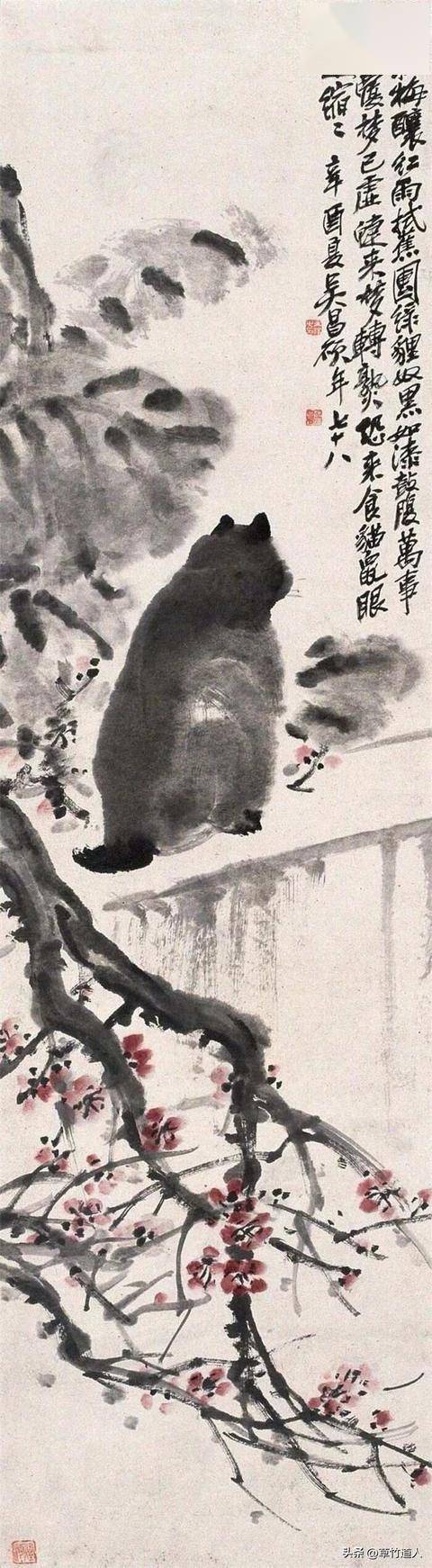

(一)形状:以线立骨,意象造型

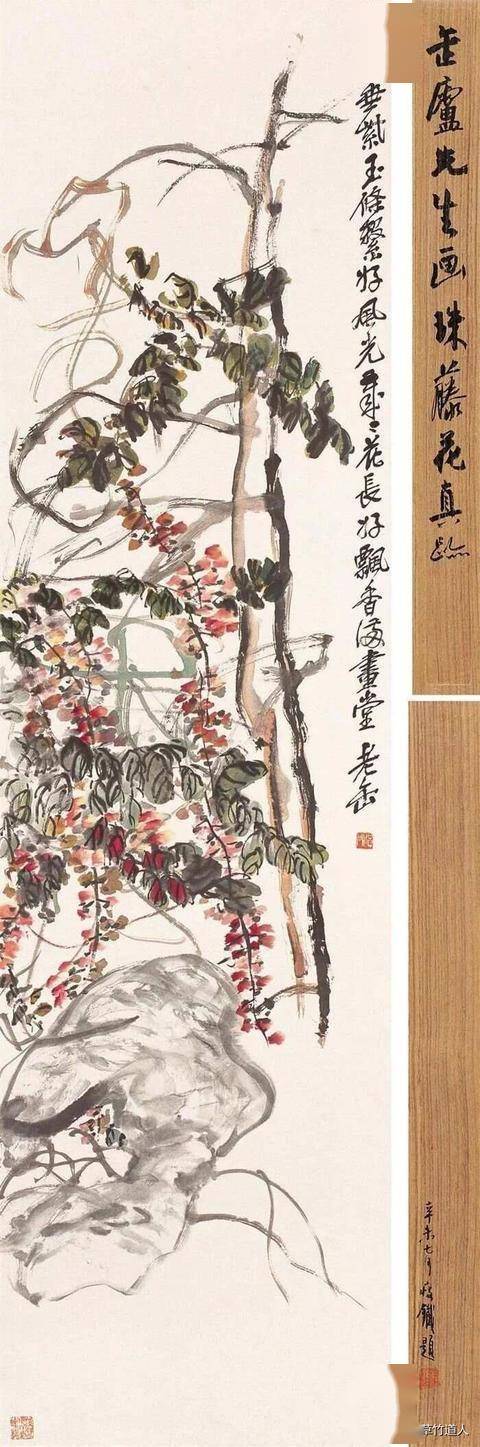

传统花鸟画不以西方透视与解剖为依据,而强调“以线造型”。线条不仅是轮廓的勾勒,更是生命力的载体。工笔花鸟以细劲匀称的“铁线描”“游丝描”表现物象的精致形态;写意花鸟则以“屋漏痕”“折钗股”“锥画沙”等笔法,赋予线条以质感与节奏。这种“线性思维”使形状超越了物理真实,成为“意象”的表达。如八大山人画鸟,常以极简的线条勾勒出孤傲斜视之态,形简而意远。

(二)明暗:以墨分色,虚实相生

中国画不依赖光影塑造体积,而是通过“墨分五色”(焦、浓、重、淡、清)来表现层次与空间。在花鸟画中,墨色的浓淡干湿不仅用于描绘花瓣的向背、叶片的翻转,更用于营造“计白当黑”的意境。画面中的“空白”并非虚无,而是“气”的流动、“意”的延伸。如徐渭《墨葡萄图》,以泼墨写叶,浓淡相破,枯湿并用,墨色淋漓中见出枝叶的繁茂与风雨的动感。

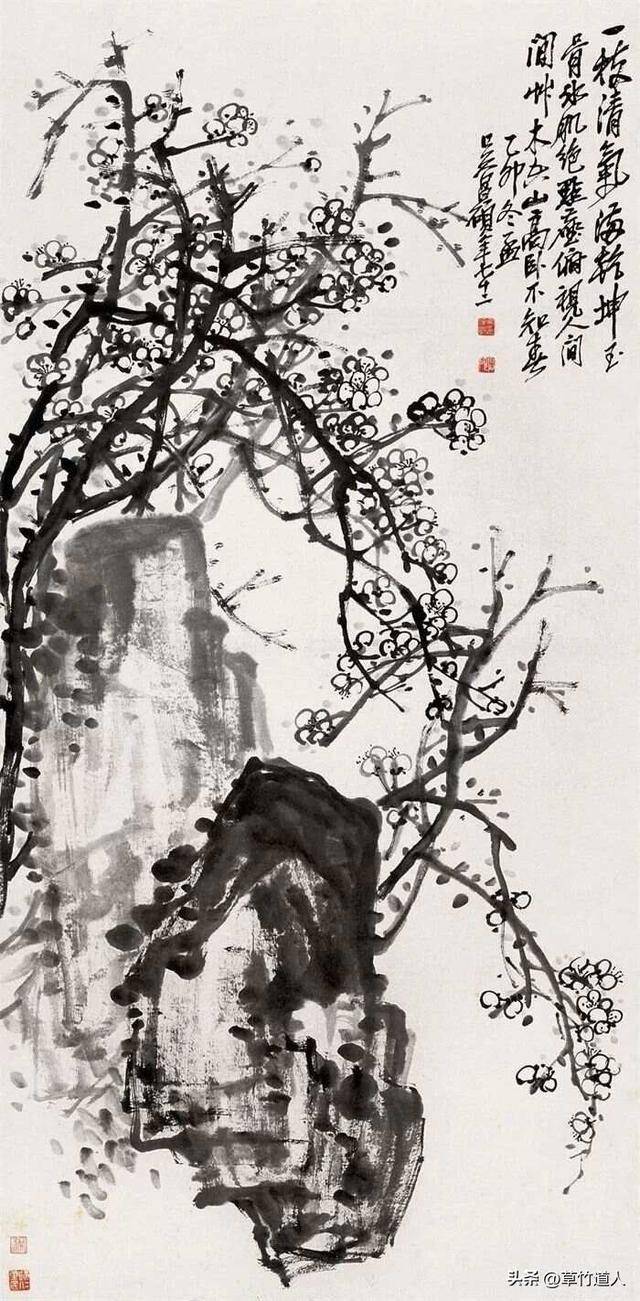

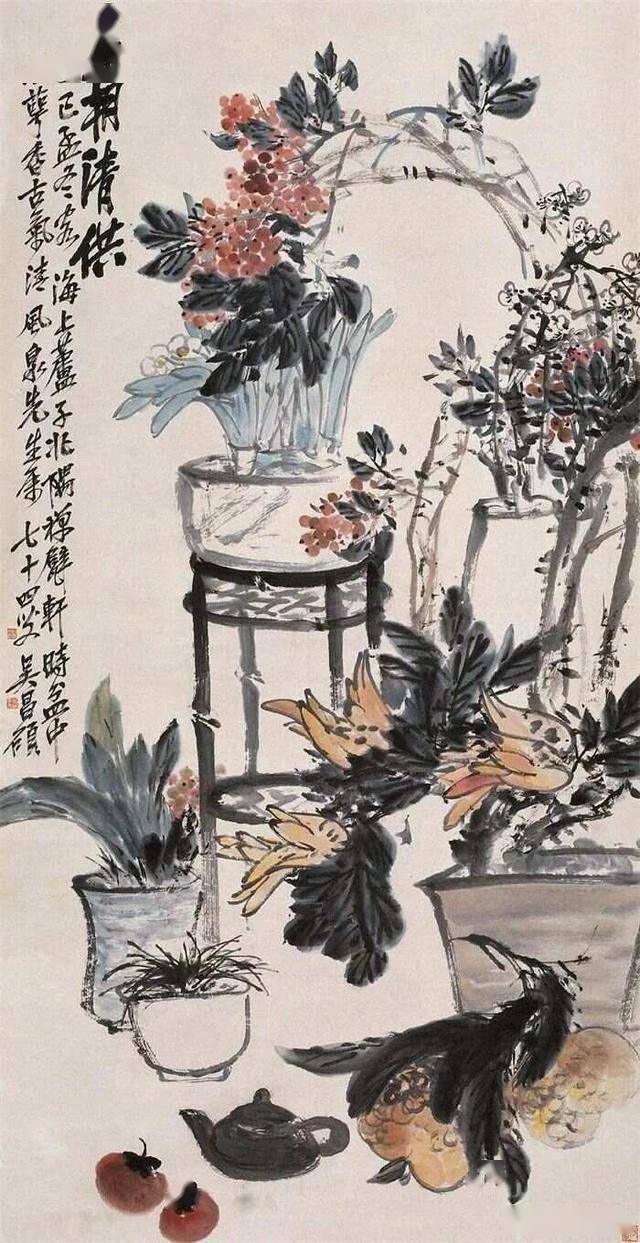

(三)色彩:随类赋彩,以素为绚

传统花鸟画遵循谢赫“六法”中的“随类赋彩”,即根据物象类别施以相应色彩。工笔重彩追求“精工富丽”,如黄筌《写生珍禽图》;写意花鸟则崇尚“水墨为上”,以墨代色,追求“淡雅古朴”的文人趣味。即使设色,也讲究“色不碍墨,墨不碍色”,避免浓艳夺目。这种色彩观体现了道家“五色令人目盲”的哲学思想,强调内在精神的超越。

(四)构图:经营位置,气韵贯通

花鸟画构图讲究“经营位置”,注重画面的整体气韵与节奏。常见构图有折枝式、全景式、对角式、团块式等。其核心原则是“疏可走马,密不透风”,通过物象的聚散、虚实、开合,形成视觉张力与动态平衡。题款与印章的加入,更使画面成为诗、书、画、印的综合艺术,构图不仅是视觉安排,更是文化结构的体现。

三、当代挑战:传统形式语言的困境与机遇

在当代社会,传统花鸟画的形式语言面临多重挑战:

视觉经验的变革:数字图像、摄影、影视等现代媒介重塑了人们的视觉习惯,传统线性、平面化的表达方式难以满足观众对视觉冲击力与空间深度的需求。

审美趣味的多元化:全球化背景下,艺术风格日益多样,传统文人画的“雅逸”趣味与大众文化的“通俗”趣味并存,花鸟画需在“高雅”与“亲民”之间寻找平衡。

文化语境的断裂:年轻一代对传统笔墨、诗词、典故的理解能力下降,导致花鸟画的象征意义与精神内涵难以被充分感知。

然而,挑战亦蕴含机遇。当代艺术的开放性为花鸟画提供了跨媒介、跨文化的创新空间。新材料(如丙烯、综合材料)、新工具(如喷枪、拓印)、新观念(如装置、观念艺术)的引入,使花鸟画的形式语言得以拓展。同时,生态意识、生命哲学等现代议题,也为花鸟画注入了新的思想内涵。

四、创新路径:形式语言的现代重构

面对挑战,当代花鸟画的创新应从形式语言的四个维度展开系统性探索:

(一)形状的解构与重组

当代画家可借鉴西方现代艺术的构成理念,对传统物象进行抽象化、符号化处理。如潘天寿画鹰,常以方折刚硬的线条塑造几何化造型,强化其雄强气势;郭怡孮则将花卉形态进行夸张变形,形成强烈的视觉符号。这种“意象强化”策略,使形状更具表现力与现代感。

(二)明暗与空间的拓展

引入光影与透视元素,增强画面的立体感与空间深度。陈之佛的工笔花鸟,巧妙结合西方明暗法与传统勾染法,使物象更具体积感与真实感。当代画家还可运用综合材料制造肌理,如拓印、拼贴、刮擦等,丰富画面的视觉层次。

(三)色彩的解放与重构

突破“水墨为上”的束缚,大胆使用高纯度、强对比的色彩。吴昌硕首开“红花墨叶”先河,齐白石进一步发展,以洋红点花,浓墨写叶,形成强烈视觉冲击。当代画家可进一步探索色彩的心理象征与情感表达功能,如以冷色调表现生态忧思,以暖色调传达生命热情。

(四)构图的当代转化

借鉴现代设计中的构成原理,如对称、重复、节奏、对比等,强化画面的形式感。同时,打破传统卷轴、立轴的固定格式,尝试装置、影像、互动艺术等新媒介,拓展花鸟画的展示空间与观看方式。如将花卉图像投影于建筑立面,或结合声音、灯光营造沉浸式体验。

五、案例分析:守正出新的典范实践

潘天寿:在《露气》《小龙湫下一角》等作品中,以方折刚劲的线条与险峻构图,强化画面的“骨气”与“力量感”,实现了传统笔墨与现代构成的融合。

郭怡孮:提出“大花鸟”理念,将花卉置于广阔自然背景中,色彩浓烈,构图宏大,拓展了花鸟画的题材边界与精神容量。

江宏伟:在工笔花鸟中融入宋代院体画的精致与现代审美的静谧感,色彩淡雅而层次丰富,实现了传统工笔的当代转化。

六、结语:走向未来的花鸟画

花鸟画的未来发展,不在于抛弃传统,而在于重新理解传统。形式语言的创新,必须建立在对“笔墨精神”“气韵生动”等核心美学原则的深刻把握之上。真正的“出新”,是“守正”基础上的升华,是传统基因在现代语境中的再生。当代花鸟画应以开放的姿态,吸收一切有益的视觉资源,构建一种既具文化深度又富时代气息的新形态。唯有如此,才能使这一古老艺术门类在21世纪继续焕发其独特的审美魅力与精神价值。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (1 个评论)