潮新闻客户端

读先生,也读自己。

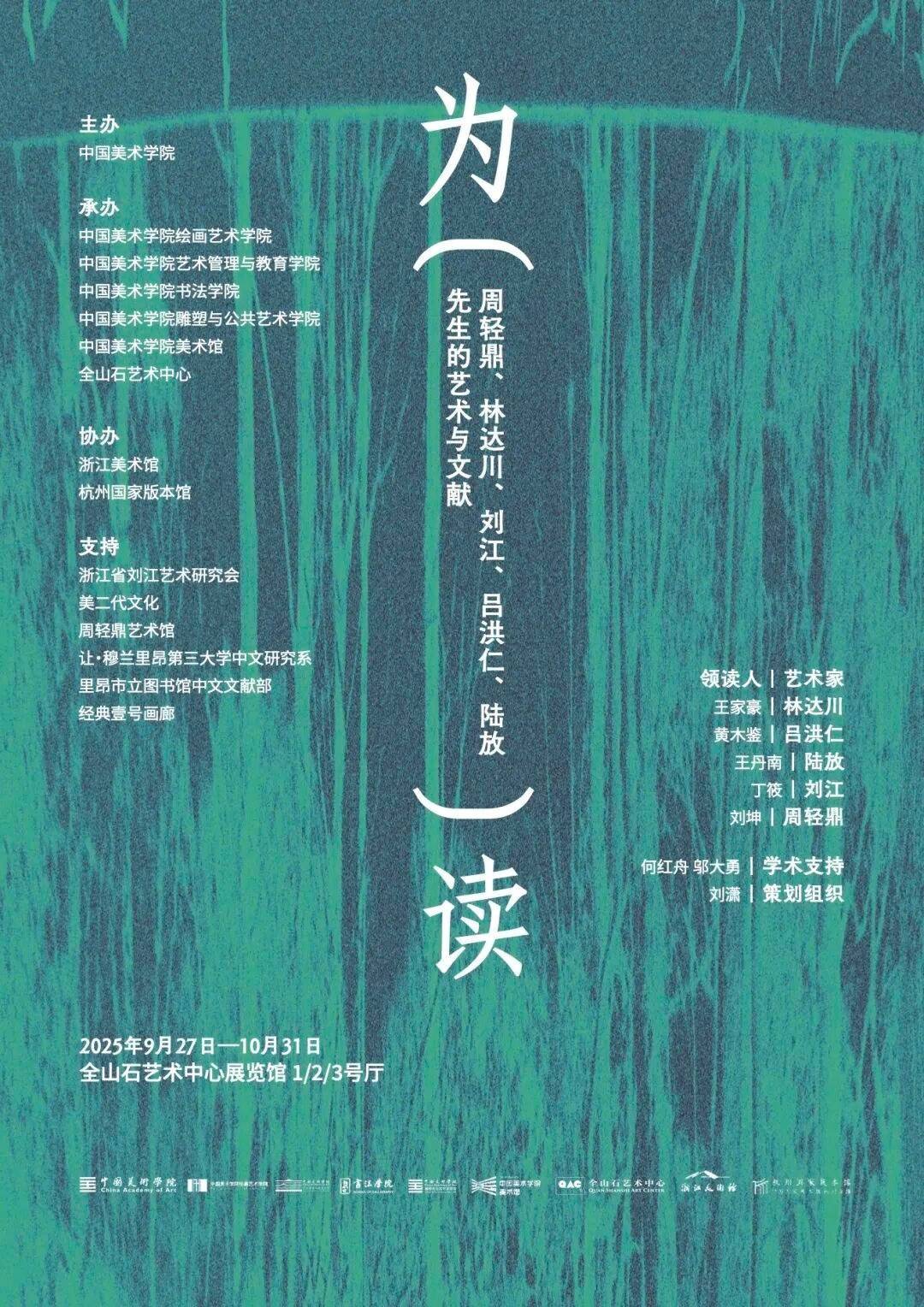

2025年9月27日,由中国美术学院主办,中国美术学院绘画艺术学院、中国美术学院艺术管理与教育学院、中国美术学院书法学院、中国美术学院雕塑与公共艺术学院、中国美术学院美术馆、全山石艺术中心承办的“为读——周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放先生的艺术与文献”在全山石艺术中心展览馆盛大启幕。

本次展览缘起于五位艺术家后人的倡议,并得到学院各学科和社会机构的支持,以“依情成读”为核心初衷,希望在理解的平台上再度唤起对前辈的记忆与体悟。

周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放五位先生,分别出生于十九世纪末至二十世纪三十年代初,是国立艺专、中央美术学院华东分院、浙江美术学院、中国美术学院历史发展的亲历者,也是教育与创作的中坚力量。展览以时代与艺术心理的演化为视野,强调“领读”的策展方式,特别邀请王家豪、黄木鉴、王丹南、丁筱、刘坤五位青年艺术家、研究者与教师作为“领读人”,以自身的学术与创作实践对话前辈的作品与文献。

展览共梳理、展出700余件作品与文献,在五个主题板块中呈现五位老先生的人生轨迹与精神气息。观众将在阅读与研究的氛围中重新认识、体悟前辈艺术家和教师身上原本具备的生命的完整与鲜活。

何红舟表示,本次展览的发起,源于五位老先生后辈们多年的酝酿。他们长期以来悉心收集并整理父辈在中国美术学院的艺术教育和创作材料,并于半年前开始与策展团队共同商议如何系统性地展开梳理与推广工作,希望与学校携手促成此事,本次展览是在学校各方的大力支持下,各方合力共同促成的。

五位先生都曾是学校专业教学的骨干,曾是专业学科开拓的重要参与者与管理者,更是中国美术学院的历史见证者,“五位先生的艺术教育与实践活动是中国美术学院发展脉络中的重要环节,从他们的艺术与文献中可以看到他们的艺术之路在发生、发展的历程中与时代、社会变迁的关系,可以看见他们的艺术教育活动在国美传承之路上值得追寻的足迹”,最后,他向大家发出邀请,“通过国美之路上新一代艺者的领读,让我们走近或是重新走进五位先生的艺术世界,翻开他们在国美之路留下的历史篇章。”

王家豪表示,本次展览以“领读”的方式展开,对五位先生的创作、教学与人生历程进行了梳理与回顾,不仅是学术上的探索,更是精神上的传承,“五位老先生术业有别,风格各异,其共性在于真诚——对艺术的真诚,对自我的真诚。作为美院后辈,我们有责任守护这份真诚,延续前辈留下的火种。我想,‘领读’不仅是学术研究,更是一场精神的接力。”

刘丹表示,他特别感谢策展团队的用心呈现,“你们没有让这些作品成为玻璃柜里的‘标本’,而是用精心的叙事,让五位先生的艺术故事与时代产生共鸣。”

他同时向在场的“美二代”们致敬:“我们整理父辈的作品,不是简单的 ‘收藏’,而是在字迹与色彩里打捞他们的艺术初心;我们梳理文献,不是机械的 ‘归档’,而是用当代的视角重新解读他们的精神内核。当父亲的篆刻原石与他当年的教学笔记并置展出时,我忽然读懂:我们这代人的使命,是做 ‘桥梁’,让父辈的艺术在新时代依然能被看见、被热爱、被传承。”

刘潇表示,本次展览汇聚了油画、版画、书法篆刻、雕塑、艺术管理各专业的力量,并由青年艺术家、研究者与教师担任“领读人”。她特别提及了艺术家的公共性和传播感,正是因为艺术家作品及材料持有者的开放性,领读人们才得以在阅读、研究中与前辈的创作和人生对视,带领观众重新认识对五位先生的讨论,恢复前辈艺术家和教师身上原本具备的生命的完整与鲜活。

“艺术的生命历程、创作的态度、教学的态度、人生的思考与历史连带感……这些在文献和作品中无法被知识和话语简单建构起的内容,势必与领读者自身的实践感、创作感、教育教学的意识与认知相互渗透,引起、焕发新的生命力,成为艺术和美育的内在火种。”

最后,她补充道,“为读”这一理念,凝结了策展团队的共同思考:为读,是“为(被误读者)读,为(无人读者)读,为(被遗忘者)读。我们不仅为老先生而阅读,也为青年一代代的学子们阅读。”

中国美术学院教授全山石,中国美术学院党委副书记傅巧玲,中国美术学院原副院长白仁海、孟云生,中国美术学院老教授傅维安、朱维明、陈之川、黄发祥,中国美术学院党委委员、组织部部长封治国,中国美术学院学术委员会委员、绘画艺术学院学术委员会主任何红舟,中国美术学院绘画艺术学院院长邬大勇,绘画艺术学院党委书记兼副院长周艳,绘画艺术学院副院长兼纪委书记郭健濂,中国美术学院艺术管理与教育学院副院长李勇,中国美术学院艺术管理与教育学院副教授刘丹,雕塑与公共艺术学院雕塑系系主任钱云可,中国美术学院教授孙景刚、井士剑,中国美术学院组织部副部长兼离退休工作处副处长沈世龙,中国美术学院离退休党总支书记高亚加,绘画艺术学院教授孔国桥、赵军、于洪、尹骅,浙江工业大学教授、中国大写意花鸟画研究院副院长许力,浙江美术馆一级美术师、典藏征集学术委员会主任陈纬,浙报艺术产业集团有限公司总经理邓志林,全山石艺术中心副馆长魏新燕、王赜,本次展览的领读人和工作团队,和周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放先生的家属们,以及中国美术学院相关教学单位及职能部门负责人,各二级学院师生代表等莅临现场。

林达川

林达川(1912.7—1985.11),原名林北滔,生于广东省新会县独联乡,油画家,艺术教育家。林达川早年就读于杭州国立艺专,并于1935年考入日本最高美术学府东京美术学校,师从日本油画大师梅原龙三郎和安井曾太郎等。1953年回国后执教于浙江美术学校(现为中国美术学院)。林达川是留日最久的画家,曾多次入选日本美术展览会,并获得“特选奖”和“无监查”“依嘱”等荣誉,是当时日本美术界获得最高荣誉的华人。回国后林达川默默无闻,笔耕不辍,创作了近千幅油画,其作品色彩丰富,造型简率,用笔生猛,气韵生动,既有西方印象派和后印象派画风,亦存中国艺术精神,为“油画民族化”探索作出重要贡献。林达川曾在中国美术馆、浙江美术馆举办个展,作品被多家重要美术馆及海内外藏家收藏。

领读人:王家豪,1993年生于绍兴,先后毕业于中国美术学院附中、油画系第一工作室。中国美术学院艺术学博士,油画系教师,从事绘画创作、教学和艺术史研究,曾任出版编辑、策划。近年来学术兴趣集中在中国近现代美术史、当代摄影和绘画理论,尤其关注其跨时代、媒介的关联性。

吕洪仁

吕洪仁(1927—2017),别名吕剡、海犁,浙江嵊州人。1947年考入杭州国立艺专;1952年毕业于中央美术学院华东分院(原国立艺专,现中国美术学院)绘画系,毕业后留校任教于油画系。历任研究员,油画系助教、讲师、副教授,油画系副主任。1981年12月主持附中复校工作,任筹备工作组组长;1982年至1984年任浙江美术学院附中校长。为中国美术家协会会员、浙江省油画家协会会员、逸仙书画院名誉理事。是中华人民共和国成立后第一代油画艺术家

领读人:黄木鉴,1995年12月生于山东淄博。2015年至2019年,本科及硕士均毕业于中国美术学院油画系。2023年结业于第二届全山石油画高级创研班,并于同年留校任教。现为中国美术学院油画系第二工作室教师。

陆放

陆放(1932-),江苏昆山人,中国著名版画家,中国美术学院教授,中国美术家协会会员。1949年参军加入文工团,1955年考入中央美术学院华东分院(现中国美术学院)版画系,1960年毕业后留校任教,成为中国现代水印木刻的重要奠基者和推动者。

陆放长期致力于水印木刻的研究与创作,他在继承中国传统“水印木刻”的多色套印技艺的基础上,又融入现代审美意识,形成典雅抒情、清新含蓄的独特风格。他强调“以情动人”,注重情感表达与技法表现的统一,其作品既保持了刀法的雕琢韵味,又实现了色彩与意境的多层次呈现。

西湖是陆放创作的核心母题。从1956年首幅《西子湖》至2023年《岚烟氤氲》,他在近70年间,从未停止关于西湖的创作。他透过不同季节、视角与气候的捕捉,深刻展现西湖的内在生命力与人文意境,被誉为“西湖陆”。此外,他也广泛涉猎江南水乡、藏书票与小版画创作,展现出丰富多元的艺术探索。

作为1978年中国改革开放后对外艺术交流的重要代表,陆放的作品获得国际广泛认可,将中国的现代水印版画独特技术魅力和审美方式带到了国外。他的个人版画展曾在东京、静冈、波士顿、巴尔的摩、里士满、巴黎等多个城市展出,其作品被美国大都会博物馆、巴尔的摩博物馆、波特兰美术馆、英国大英博物馆、法国巴黎国家艺术博物馆、苏联国家博物馆、日本神奈川镰仓美术馆、国家版本馆杭州分馆、中国美术馆、浙江博物馆以及上海图书馆等多处机构收藏。成为推动中国水印木刻走向世界、促进中西艺术对话的关键人物。

作为中国第一代水印木刻的代表性艺术家,陆放不仅致力于技法的本土融合与语言创新,还通过系统教学与创作实践培养了大量版画人才,对中国当代版画的学科建设与国际传播做出了深远贡献。

领读人:王丹南,1988年出生于四川省。现任教于中国美术学院版画系。

刘江

刘江(1926.7-2024.6),原名佛庵,号湖岸、知非,重庆万州人(原四川省万县)。曾为中国美术学院教授,中国书法家协会常务理事(篆刻艺术委员会委员、书法教育委员会副主任、创作评审委员会委员),中国教育研究会副理事长,中国印学博物馆馆长,浙江省书法家协会首席顾问,西泠印社执行社长、名誉社长等职。曾荣获中国书法家协会“20世纪德艺双馨艺术家”称号、西泠印社国家非物质文化遗产传承人、“中国书法兰亭奖·终身成就奖”、中国文联第九届造型表演艺术成就奖、“鲁迅文艺奖·优秀奖”、浙江省“二十世纪有突出贡献的艺术家”等荣誉。

刘江先生自幼喜好艺术,1945年中师毕业后考入了重庆国立艺术专科学校预科,两年后升入本科学习油画。新中国成立后先生响应国家号召参军,不久赴朝鲜参加抗美援朝战争。在八年多的军旅生涯中,刘江先生一边从事文艺宣传工作,一边继续探索艺术。1957年先生返回浙江美术学院,复学国画。1961年以优异的成绩毕业并留校任教,并见证参与了中国首个高等书法专业本科教学点的创办,在此后的日子里,先生在美院学习、工作、生活,在书法篆刻的创作、研究和教学园地里兢兢业业,耕耘不辍,桃李天下。

先生擅长真草隶篆诸体,尤以篆书、篆刻闻名。篆书尤其甲骨文书法风格独特,石鼓文的笔法、甲骨卜文的形体,用笔厚重雄浑、朴茂刚健,浑穆中有灵动,古朴中寓雄秀。其甲骨文印和叠篆印独树一帜。先生的篆刻守常明变,师古而化,具有新意。另外,出版有《中国印章艺术史》《篆刻美学》《篆刻技法》等,主持编纂《中小学书画》等普及性刊物。

领读人:丁筱,1985年出生于重庆,博士,现为中国美术学院书法学院讲师、中国书法家协会会员。2009年毕业于中国美术学院书法系,获学士学位,2014年毕业于中国美术学院书法系,获硕士学位。2022年毕业于中国美术学院视觉中国研究院中国古典哲学与艺术理论方向,获艺术学博士学位。

主要从事书法教学、创作与研究工作。书法、篆刻作品多次参加全国、省级展览并获奖。主要研究方向为中国古典学术与艺术理论、近代书画思想史。学术论文在核心、重点期刊与报纸上发表十余篇。编有《神而明之——璇玑研学工作坊论文集》(主编)和《姜澄清书学文集》(执行主编)等书。

周轻鼎

周轻鼎(1896-1984)湖南安仁人,中国现代雕塑家、教育家。1920年入上海美术专科学校学习,1926年赴日,在东京川端绘画学校学画。1931年赴法国,在巴黎高等美术学校让·朴舍工作室学习雕塑,后于里昂学习和创作动物雕塑。

1945年归国后,任国立艺术专科学校教授兼雕塑科主任,积极推动雕塑教育课程体系建设,并在艺专复校过程中承担了重要责任。1949年后留任艺专,后任民间美术系主任,主持“周轻鼎动物雕塑工作室”,并长期在景德镇、龙泉、石湾等地进行创作与讲学,推动陶瓷雕塑技艺改进,培养人才。

1960年代,他在上海西郊公园、杭州西湖和孤山完成《大熊猫》《群鹿》等大型公共动物雕塑,成为几代人共同的记忆。1962年,他在上海举办了新中国第一场大型个人雕塑展览。在十年动乱中大量作品被丢毁,但他也从未停下创作。

周轻鼎的艺术强调捕捉动物的神气与生命力,手法自由流畅、粗粝生动,融汇学院训练与中国民间传统,充满文人意味。他一生淡泊名利,勤勉实干,这种精神气质正构成了他艺术的底色。

领读人:刘坤,中国美术学院艺术管理与教育学院艺术管理系2025届毕业生。较关注以艺术档案为中心的策划与出版。

展览时间

2025年9月27日—2025年10月31日

展览地点

全山石艺术中心展览馆1、2、3号展厅

主办单位

中国美术学院

承办单位

中国美术学院绘画艺术学院、中国美术学院艺术管理与教育学院、中国美术学院书法学院、中国美术学院雕塑与公共艺术学院、中国美术学院美术馆、全山石艺术中心

协办单位

浙江美术馆、杭州国家版本馆

支持单位

浙江省刘江艺术研究会、美二代文化、周轻鼎艺术馆、让·穆兰里昂第三大学中文研究系、里昂市立图书馆中文文献部、经典壹号画廊

艺术家

周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放(按出生先后排序)

学术主持

何红舟、邬大勇

策划组织

刘潇

领读人

王家豪、黄木鉴、王丹南、丁筱、刘坤

发表评论 评论 (2 个评论)