今年,恰逢美术史论泰斗俞剑华先生 130 周年诞辰。在这一承载纪念意义的时刻,先生尘封数十载的遗著手稿迎来重要转机 —— 其毕生心血凝结之作《中国画理论》首度出版面世!这部跨越时光的经典著作,既是对先生深耕美术理论数十载学术生涯的深情回望,更是中国画论研究领域当之无愧的扛鼎之作,为当代美术理论研究注入了珍贵的历史养分与思想力量。

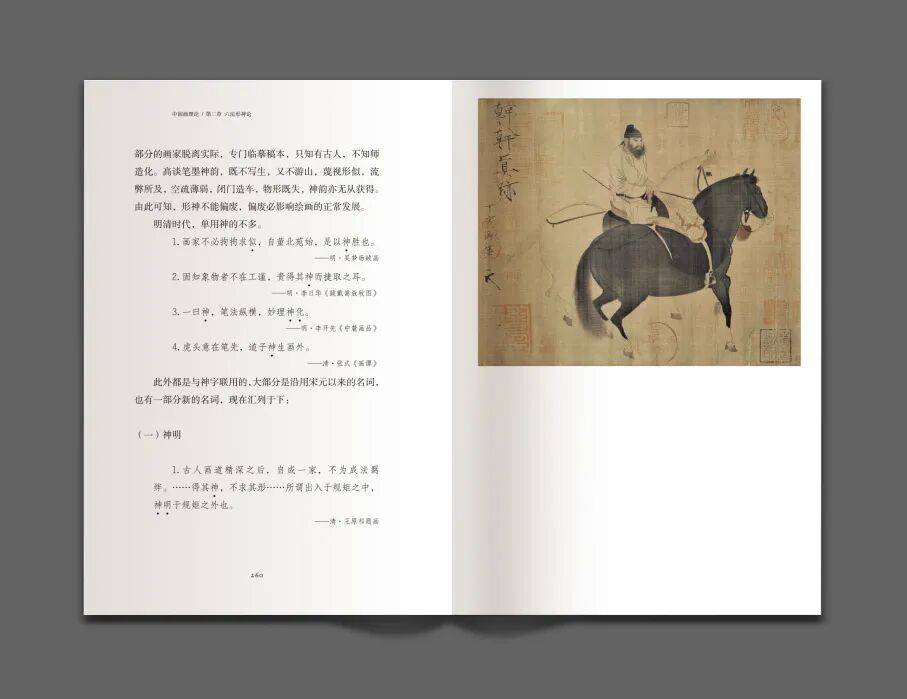

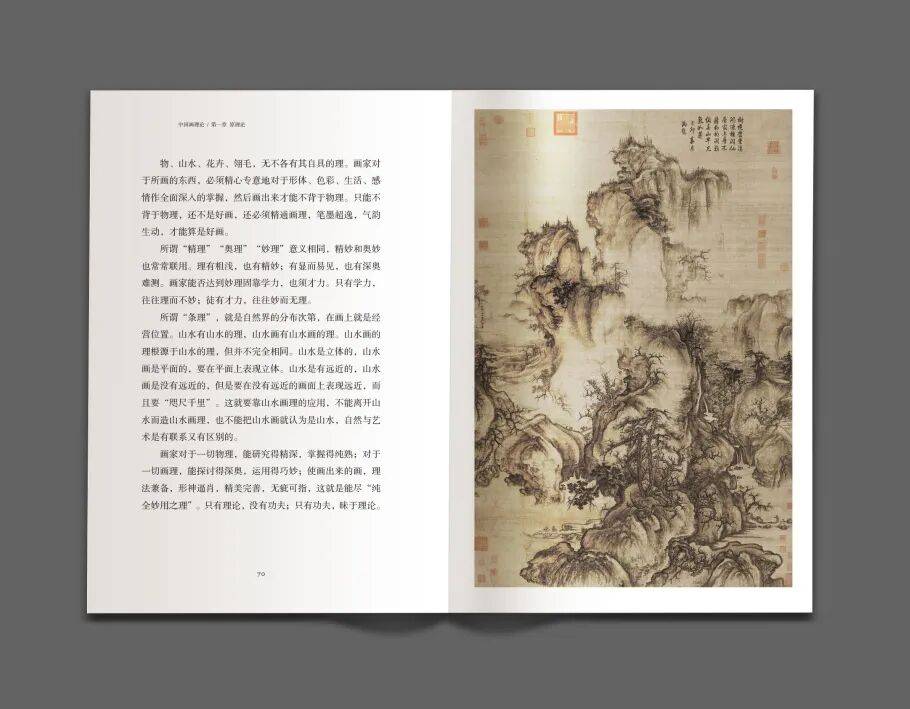

翻开这部著作,其以七编构筑起环环相扣的完整理论体系:从奠定根基的 “原理论”,到解析核心准则的 “六法形神论”,再到探寻艺术灵魂的 “气韵论”“造化论”,继而深入 “逸趣古今雅俗变化论”“杂论” 与 “两点论” 等关键论题。七大论述层层递进、逻辑严密,如庖丁解牛般精准剖析心、性、韵、神、意、气、骨、妙、逸、真、趣、雅、俗等中国画核心审美概念,系统性梳理出中国画论绵延千年的发展脉络,让散落于历史长河中的理论智慧得以清晰呈现。

书中不仅清晰勾勒出中国艺术精神的演变轨迹,更以辩证视角深刻阐释审美价值体系与创作实践的深层关联,成功填补了传统绘画美学系统研究的空白,堪称中国画论范畴内具有奠基意义的学术丰碑。无论是致力于追寻理论源头的美术研究者,渴望探索艺术真谛的国画爱好者,还是期盼领略东方美学精髓的传统文化追随者,这部遗世佳作都将带来前所未有的思想启迪与审美震撼,引领读者走进博大精深的中国绘画理论世界。

《中国画理论》

著者:俞剑华

出版者:江苏凤凰美术出版社

上市时间:2025年10月

《中国画理论》绪论

周积寅 张曼华

orial

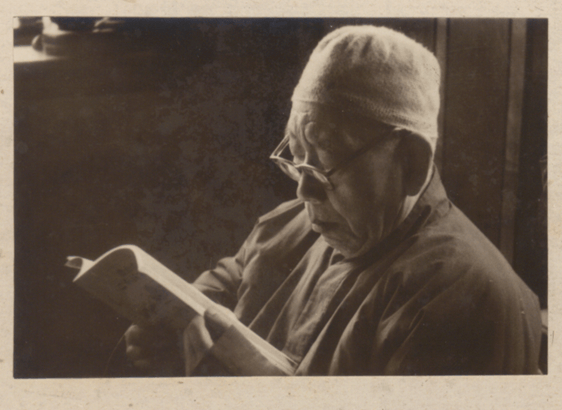

俞剑华(1895.6.19-1979.1.6),名琨,字剑华,以字行,山东济南人。长期寓居上海、南京。是20世纪著名教育家、书画家、美术史论泰斗。1918年,他以优异的成绩毕业于北京高等师范学校图画手工科。从陈师曾学画,为其入室弟子。擅长中国画(山水、花鸟)、水彩画、书法、美术史论、中国文学等。历任上海新华艺大、上海美专、东南联大、暨南大学教授,诚明文学院教授兼教务处长,上海学院院长,华东艺专、南京艺术学院教授,中央美术学院民族美术研究所研究员,中国美协会员,华东美协、江苏文联、美协江苏分会理事。1953年出席过全国第二次文代会。

俞剑华先生(1895—1979)

俞剑华教授一生生活俭朴,端方笃厚。从事美术教育60年,身教言传,诲人不倦,桃李满天下。教学之外,不是外出写生考察,就是伏案著书立说、写字作画。先生在中国美术史、中国画论的整理与研究上,撰写了上千万字的著述,做出了巨大的贡献,为美术史论界所罕见,已出版的代表作有《中国绘画史》《中国画论类编》《中国历代画论大观》《中国美术家人名辞典》《中国山水画的南北宗论》《历代名画记注释》《石涛画语录注释》《中国画论选读》《顾恺之研究资料》《王绂》《陈师曾》等。其中《中国画论类编》被称为“一部划时代的画论集成”。

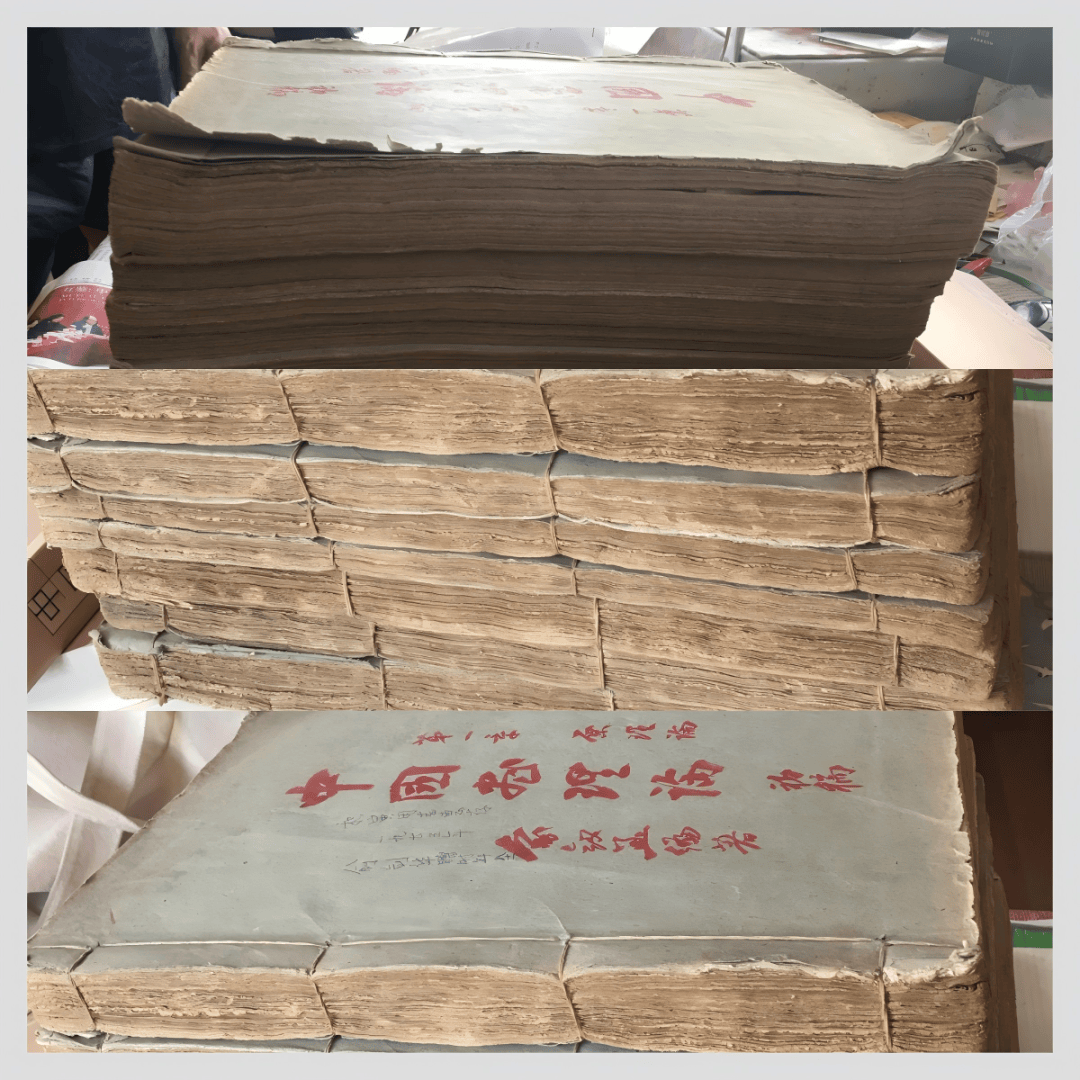

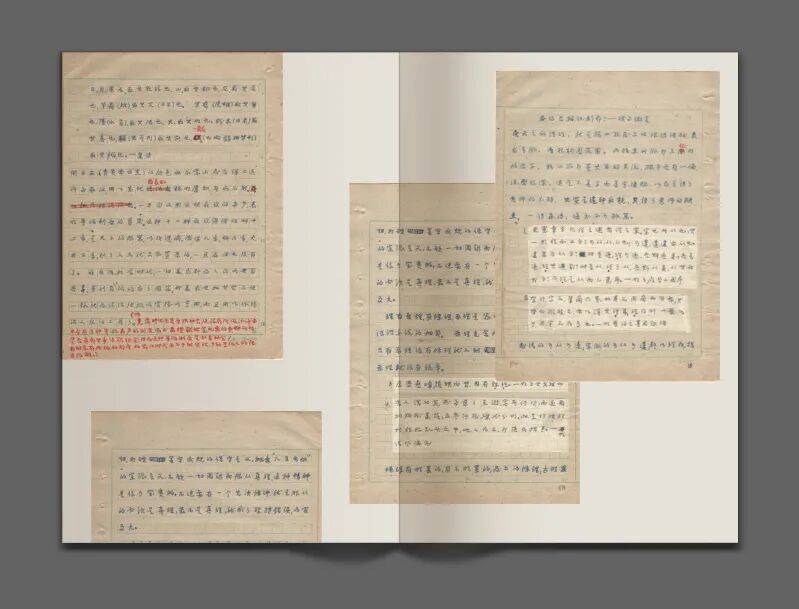

俞剑华先生在中国画论的整理和注疏等方面做出的贡献举世共睹,为后来学者的研究奠定了坚实的学术基础。他的诸多遗著还在不断地被整理、出版。俞剑华晚年将这部《中国画理论》(全七册)手稿赠予关门弟子周积寅。

手稿原貌

本著作《中国画理论》共七章,是对中国画论中诸多重要概念和审美范畴的梳理、归纳和分析,也是俞剑华关于中国画论系统研究的重要成果,它的出版具有重要的学术价值。

第一章《原理论》是全书的概论部分,对中国画的功用、道、理、心、性、意、思与想、灵与兴等七个方面进行论述,探讨了中国画的核心精神与基本原理。

第二章《六法形神论》,论述“六法”的功用及其历代发展和演变。形与神则分而述之,由于中国画发展的阶段不同,对形与神的关注点不同,进而详论形神论的内容变化与发展。中国画从古代发展到明清时期,形与神在创作中会各有侧重,从而呈现多角度、多层次的审美内涵。

第三章《气韵论》,从各个角度详析气韵的复杂性、丰富性,气与韵在不同时代内涵的变化,以及画家的气韵修养与笔墨内涵。

第四章《造化论》,按造化、自然、天、真、生意等五节进行分述,以人们对艺术返璞归真的追求为主要内容。

第五章《逸趣古今雅俗变化论》,分别论逸、趣、雅、俗等审美范畴在历代画论中的发展,以及历代厚古薄今、古今并重、厚今薄古等现象在历代画论中的变化。

第六章《杂论》,分别论述骨、格、奇、巧、精、工、文、妙、老、势、酝酿等重要审美范畴。

第七章《两点论》,利用现代辩证思维方式论述历代中国画论中的“两点论”,所谓“两点论”。即对立统一的对偶范畴论。

俞剑华贯穿全书的主要思想体现在以下几个方面。

一

厚古薄今的风气历来有之。然古不过是理想,而今却是事实。有人提出孔子“述而不作”是对古、对传统的坚守。俞剑华则不囿于表面现象,指出孔子的“述”是兼而有“作”的:

◆孔子的“述而不作”一方面是谦辞,一方面他的述就是作,把作来包含在述中,删诗书,定礼乐,作春秋,形式是述,实质是作。他是借古人的酒杯浇自己的块垒,并非真正的只述而不作。(第五章)

画论中,南朝谢赫就提倡古今并重:“迹有巧拙,艺无古今。”在中国画品评中打破古今之界限,以艺术上的真实造诣作为评价标准。如何师法古人?俞剑华提出守法而能破的主 张:

◆师法要守又要能破。初学必须守,不守不能得。学成必须破,不破则终身为师法所囿,不能创作,不能发展,也就是不能“青出于蓝”。(第五章)

俞剑华反复强调对古今、临摹与创新应持正确的态度。注重写生、反对临摹,是在“五四”新美术运动中极力提倡的。俞剑华也非常重视写生,从20世纪20年代起,他就发表了不少关于写生的文章,如《中国历代写生画家》 (1925年)、《国画通论·国画的写生》 (1928年)、《中国山水画之写生》(1935年)等。当时提倡写生,常被一些人误解为只要写生必排斥临摹,竟把两种方法对立起来。俞剑华从来没有一味反对临摹,他提出“师心”是画家师法古人与师法造化之间的平衡因素:

◆ 画有三师:师古人,师造化,师心。师古是临摹,师造化是写生,师心是创作。三者缺一不可,最好是能全面发展,但一般多不平衡,常常偏于一面。(第一章)

他反对的是只知临摹而不知突破者:

◆明清的山水画就是因为绝大多数画家只知临摹,既不写生,又不创作,当然要陈陈相因,不但没有进步,反而大为退步了。(第一章)

明清时期摹古成风,临摹者甚至连创作中最为关键的“构思”过程都省略了。只需参照古人现成稿本,便可依样葫芦,创作出看上去比较“像样”的作品,绝大多数画师都不愿意去做“废纸三千”的傻事了。

实际上,即便是历代富有创新精神的画家也不会绝对反对临摹。临摹与写生同等重要,俞剑华举画史上名家之例反复强调师古人、师造化与创造三者兼备的重要性:

◆倪瓒、方从义逸品之画,仍然是从造化中酝酿运化而来,并非凭空捏造,不过能一空倚傍,独往独来,不为造化的形迹所拘束而已。学画必须写生与临摹同时并进;只师古人,有传统而无造化;只习写生,有造化而无传统。既有传统又有造化,还必须加以自己的创造,有自己的个性,有独具的风格。(第四章)

他还将格法分为新法与旧法:

◆ 格法是历代画家积累的经验,作为后来习画者入门的阶梯,既已入门掌握了旧格法,把古人的成法变为自己的格法,还要继续创造新法,以发展成法,改进旧法;若墨守旧法,不知变通,终成死法。(第六章)

画家必须有自己的格法,即新法,而新法则建立在旧法的基础上,这才是画家对待传统古法的正确态度。

二

书稿中对历代画论中审美范畴和内涵的嬗变作了多视角、细致入微的梳理与阐释。俞剑华先生学识渊博,对历代绘画史论谙熟于心,写作中旁征博引,既能围绕核心范畴释义与辨析,又能借助于画史上的典例反复论证,展现出他卓越的理论素养。

每一章几乎都划分为古代、宋元、明清三个时期,分别来探讨同一范畴在不同时期的含义变化,在详尽的析义与例证的基础上,明确这一审美范畴和要素在绘画创作中或是品评鉴赏中的地位和价值。在对每个审美范畴进行界定和释义时,首先对它作多义详析,例如释“意”,即意志、行动之意。并将“意”分为广义和狭义。广义为注意、欲望、思虑、选择、决断等作用;狭义则具有决定行为的作用。

◆意不只有思想,而且有行动。思是思想、思考、思维,专指分析、综合、推理、判断等作用。思是有思想而不一定有行动。(第一章)

又如谈巧,在魏晋南北朝时期的画论中“巧”是褒义的,如谢赫“风趣巧拔”“制置才巧”“变巧不竭”;姚最“真巧不足”“通变巧捷”;萧绎“奇巧之体势”……俞剑华指出:“这些巧拔、才巧、变巧、真巧、巧捷、奇巧都是好的巧,都是艺术上好的因素。”(第六章)

南朝宗炳《画山水序》一文中有“类之成巧”“类之不巧”,这里的“巧”仍是褒义。俞剑华释云:

◆所谓类之就是说画要类似自然,不能与自然(例如山水)一样大小,但是由远近比例安排得巧妙,则所画虽小,却能咫尺之内,体千里之远,使观者有身历其境之感。若类之不巧,安排不当,就不能在画幅之中,体现伟大的自然,画必失败,不是巧画而是拙画。(第六章)

“巧”的正面含义发生转变从唐代开始:

◆ 从张彦远开始对巧有所不满,但还不是全部否认。对于巧饰,巧密都以为不高。到了荆浩,虽说“巧象写成,亦动真思”,但对于巧更为不满,既云“大亏墨彩”,又说“雕琢小媚,假合大经”,从此巧就不大为人所注意。

唐宋以后对于巧不再提倡,尤其文人画更不求巧。其实画不可无巧,切不可弄巧,若巧中有拙,似拙实巧,始为巧妙。(第六章)

俞剑华对绘画中相近而且内涵界限模糊的审美范畴的阐释可以说是极为细腻、准确、明晰。他详析绘画中“化机”的含义,首先他从“在内”“在物”“在事”三个角度全面释“机”之含义:

◆ 机的意思很多,在内则为机心、机巧、机灵、机智、机警、心机、动机;在物则为机械、机器、机关、机括,机杼、机车;在事则为机事、机密、机宜、机近、机要、机会。(第四章)

他推断“化机”的“机”“大致是动机”,而“动机是一切行动的开始,动机也有好有坏”。可见动机在创作中实则体现为意在笔先。俞剑华还擅于将似是而非的概念分析得精准得当、丝丝入扣。“化机”的内涵大致清楚了,再来比较“化机”与“化工”:

◆ 化机与化工有同有异。化工是长期的、安静的;化机是一时的、动态的。化机是在完全掌握了画法以后,在作画时一种不期然而然的兴致,画出不期然而然的画。这种化机近于所谓灵感。(第四章)

“机”具有动态的特点,因此,尽管“化机”与“化工”同样强调天然,还是各具特点。相似概念的细微差别,都能一一捕捉到,又云:

◆造化在手,随心创造。画到好处,俨然一片化机,似乎不假人力,好像画家也掌握了化工的权力一样。(第四章)

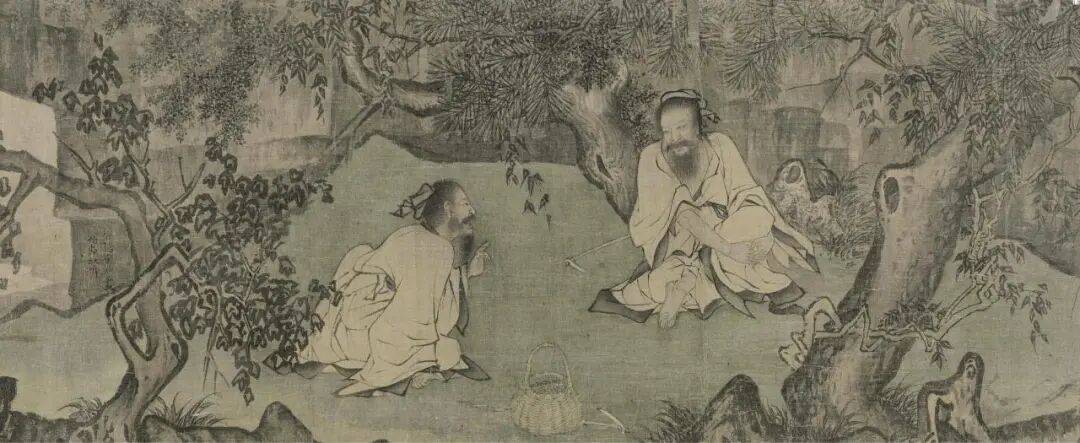

俞剑华对画论概念的阐释是全方位的,不仅从正、反两方面入手,更考虑到不同的人生经历对画家的创作手法、表现风格也会产生影响。如“逸气”是画家个性的体现,不可勉强为之,倪瓒的画自元明以来被推为逸品,学之者甚众。俞剑华以沈周、弘仁、王绂学倪画为例来说明“逸气”的特性:

◆ 后来有不少人画他的画,不是太过就是不及。太过的如沈周,每学倪画,他老师必说:“又过矣,又过矣。”不及的如弘仁,一生学倪,只有倪的枯淡,没有倪的丰润。

惟王绂所临颇能形神逼肖,可能因为他们时代相近,家乡相近,性情也有些相近的关系。(第五章)

以倪瓒、蓝瑛为例论“老嫩”:

◆ 老而能嫩如倪瓒的画,貌似稚嫩而笔笔苍老;老而不能嫩如蓝瑛的画,出筋露骨,乏秀逸之气,多看使人生厌。画家对于老嫩要凭功夫的浅深,修养的厚薄,循序而进,不能躐等,同时个性也有关系,沈周学倪瓒而老太过,恽格学黄公望而老不及,很难强求一致,也不必强求一致,是可以并行不悖而独具风格的。(第七章)

可知后来学倪、黄者对他们“老嫩”的火候并不容易把握。画论中的审美对偶范畴或相近概念的含义存在多义性、模糊性的特点,且随时代审美风尚的变迁不断衍变,极为丰富也因此错综复杂。俞剑华对画史上各家风格谙熟于心,在论述的过程中,历代名家的经典例证信手拈来,因而能够举重若轻地准确阐析诸多范畴内涵发展与衍变的规律与特征。

(未完待续)

· 购书链接 ·

文字 | 美术出版中心

制作 | 四加

校对 | 十一

发表评论 评论 (2 个评论)