摘要:

本文以明代吴门画派领袖沈周的题跋艺术为研究对象,系统考察其在书画作品中诗、书、画、印的融合机制及其所承载的文人精神内涵。文章梳理题跋从宋代记年到元代题诗、明清大盛的发展脉络,指出沈周作为“明四家”之首,将题跋推向诗书画印四位一体的新高度。研究结合其家学渊源、隐逸人格与艺术实践,分析沈周题跋在内容上兼具纪事、抒情、论艺与哲思,在书法上融合黄庭坚、苏轼笔意形成苍劲古拙的个人风格,在形式上实现与画面构图的有机统一。通过对《庐山高图》《卧游图册》《沧州趣图》等代表作的个案分析,本文揭示沈周题跋不仅是文学与书法的展示,更是其敦厚人格、隐逸理想与文人交往的视觉见证。其题跋艺术标志着明代文人书画综合修养的成熟,对后世文徵明、唐寅等人产生深远影响。

关键词: 沈周;题跋艺术;诗书画印;文人精神;明代绘画;书画融合

一、引言

题跋作为中国书画艺术中独特的附属形式,是作品意义延伸与作者主体表达的重要载体。其发展经历了从简单署名到复杂文本的演变过程:唐代以前,书画多不署名;宋代始兴题记年月、作者姓名之风;元代文人画家如赵孟頫、倪瓒等开始题写诗文,使题跋成为画面构成的一部分;至明清时期,题跋之风大盛,逐渐形成“诗、书、画、印”四位一体的完整艺术范式。这一形式不仅是技艺的展示,更是文人综合修养的集中体现。

在这一历史进程中,沈周(1427–1509)作为吴门画派的开创者与“明四家”(沈周、文徵明、唐寅、仇英)之首,其题跋艺术具有里程碑意义。他不仅将题跋的文学性、书法性与画面性高度融合,更通过题跋内容深刻展现其人格特质、生活哲学与社交网络。沈周自少敏慧,受家族“累世藏弆,法书名画充栋”之熏陶,终身不仕,隐居苏州,以诗文书画自娱。其品德高尚、为人敦厚,深得时人敬重。本文旨在通过系统分析沈周题跋的艺术形式与精神内涵,揭示其如何通过题跋实现“技”与“道”的统一,从而深化对明代文人书画综合实践的理解。

二、题跋艺术的发展脉络与沈周的历史定位

要理解沈周题跋艺术的突破性,必须首先梳理其历史渊源与发展阶段。

1. 宋代:题跋的制度化开端

宋代是题跋艺术的奠基期。随着文人画理念的兴起,书画作品逐渐从宫廷装饰转向文人自我表达。米芾、苏轼等人倡导“书画同源”,强调笔墨的书写性与个性表达。此时题跋多为“款识”性质,记录创作时间、地点、作者姓名,偶有简短评语。如苏轼《黄州寒食诗帖》后自题跋文,记述创作心境,已具抒情功能。然而,题跋尚未成为画面构图的有机部分,常置于末尾或另纸接裱。

2. 元代:诗文入画与文人主体性的觉醒

元代是题跋艺术的转型期。文人因仕途受阻,转而以书画寄托情怀,题跋成为抒发“胸中逸气”的重要手段。赵孟頫、倪瓒、吴镇等人常在画上题写长诗或短跋,内容涉及隐逸之志、人生感悟、艺术见解。倪瓒“逸笔草草,不求形似”之语即出自其题跋。此时题跋开始介入画面空间,位置、大小与构图相协调,初步实现“诗书画”一体。然而,用印尚不普遍,整体形式尚未完全成熟。

3. 明代中期:题跋的鼎盛与沈周的集大成

至明代成化、弘治年间,苏州经济文化繁荣,文人阶层崛起,题跋之风达到鼎盛。沈周作为吴中文坛艺坛领袖,将题跋艺术推向新高度。他不仅继承宋元传统,更在内容广度、书法风格、构图整合与用印规范上实现全面突破。其题跋不再是附加说明,而是与画面互文共生的有机整体,真正实现了“诗、书、画、印”的完美结合。沈周的实践,标志着文人书画综合修养的成熟,为后世树立了典范。

三、沈周题跋的内容维度:纪事、抒情、论艺与哲思

沈周题跋的内容极为丰富,超越了简单的署名或应酬,展现出多层次的精神世界。

1. 纪事功能:艺术社交的文献见证

沈周题跋常记录创作背景、交游活动与赠答对象,具有重要的史料价值。如《魏园雅集图》题跋详述其与刘珏、杜琼等友人于魏昌园林雅集之事:“成化丁亥春,魏君用之邀余及诸君子会于其园……因图其景以志之。”此跋不仅说明画作缘起,更构建了一个文人共同体的视觉档案,是研究吴中文人社交网络的重要文献。

2. 抒情功能:隐逸理想与个人感怀

沈周终身不仕,其题跋常流露隐逸之志与闲适之情。如《夜坐图》自题长诗:“人多求省事,省事亦难处。我从川上坐,静极知趣真。”此跋以白描语言记述夜坐感悟,将画面中的高士独坐转化为自我精神的写照。又如《墨菜图》题:“南园昨夜雨,肥胜大官羊。”借物喻志,表达安贫乐道的生活哲学。此类题跋使画作超越视觉再现,成为心灵独白。

3. 论艺功能:艺术观念的直接表达

沈周常在题跋中阐述其艺术见解。如《题画山水》云:“画当师古,然不可泥古。古人之法度,未尝少懈,而意趣则自出。”此语明确其“师古而不泥古”的创作理念。又如《仿吴镇山水》题:“梅花道人笔意苍莽,余每效之而不能似,然亦不求似也。”既表达对前贤的敬仰,又强调个人意趣的独立性。这类题跋是研究其艺术思想的第一手资料。

4. 哲思功能:生命体悟与宇宙观照

沈周题跋常蕴含深刻的哲学思考。如《病中》诗跋:“病骨支离不耐秋,一床风雨一床愁。何如大梦醒还睡,莫问人间有与无。”此语融合佛道思想,透露出超然物外的禅意。又如《辛夷图》题:“春风先到野人家”,以花喻人,赞友人之高隐。这类题跋将日常物象提升至生命境界,体现“格物致知”向“格物寄情”的转化。

四、沈周题跋的形式语言:书法、构图与用印的整合

沈周题跋的艺术成就,不仅在于内容,更在于其形式语言的完美整合。

1. 书法风格:苍劲古拙的个人笔意

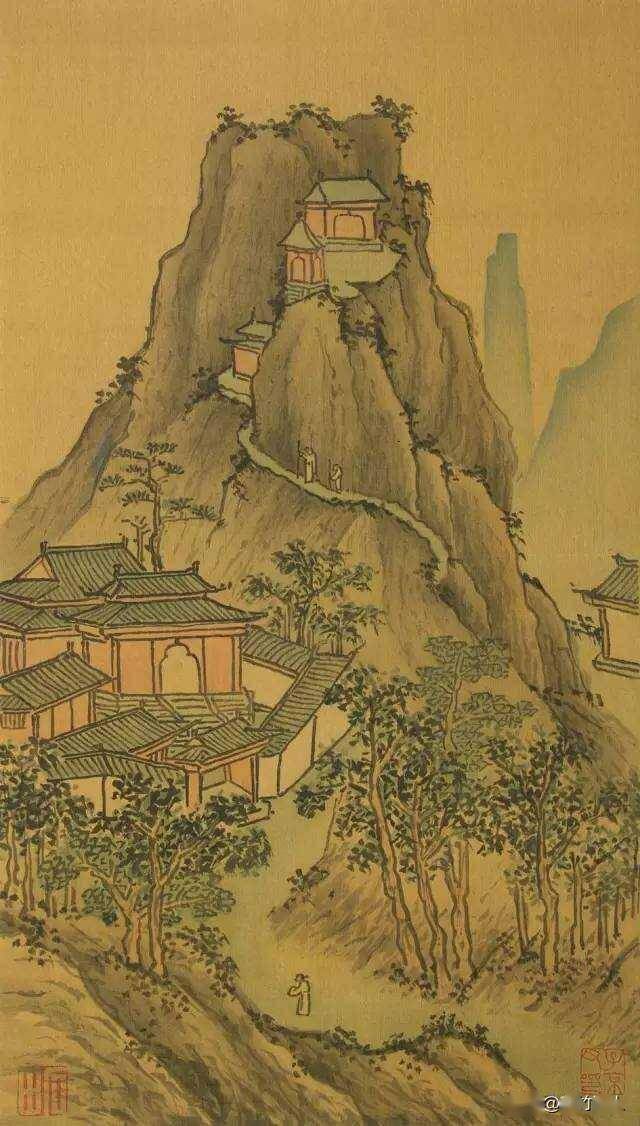

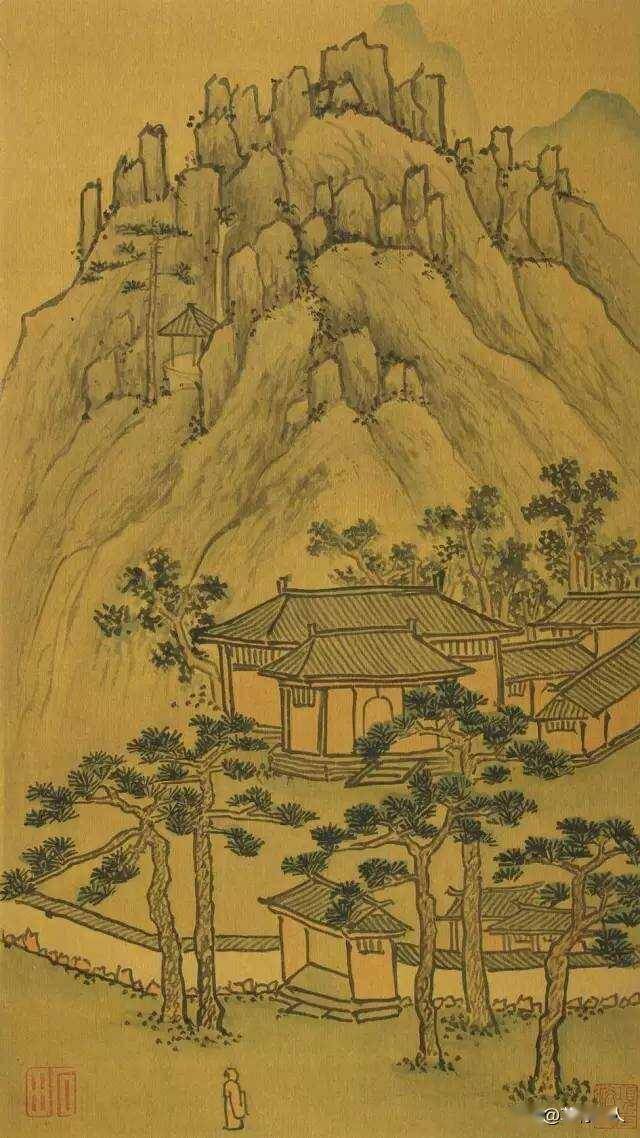

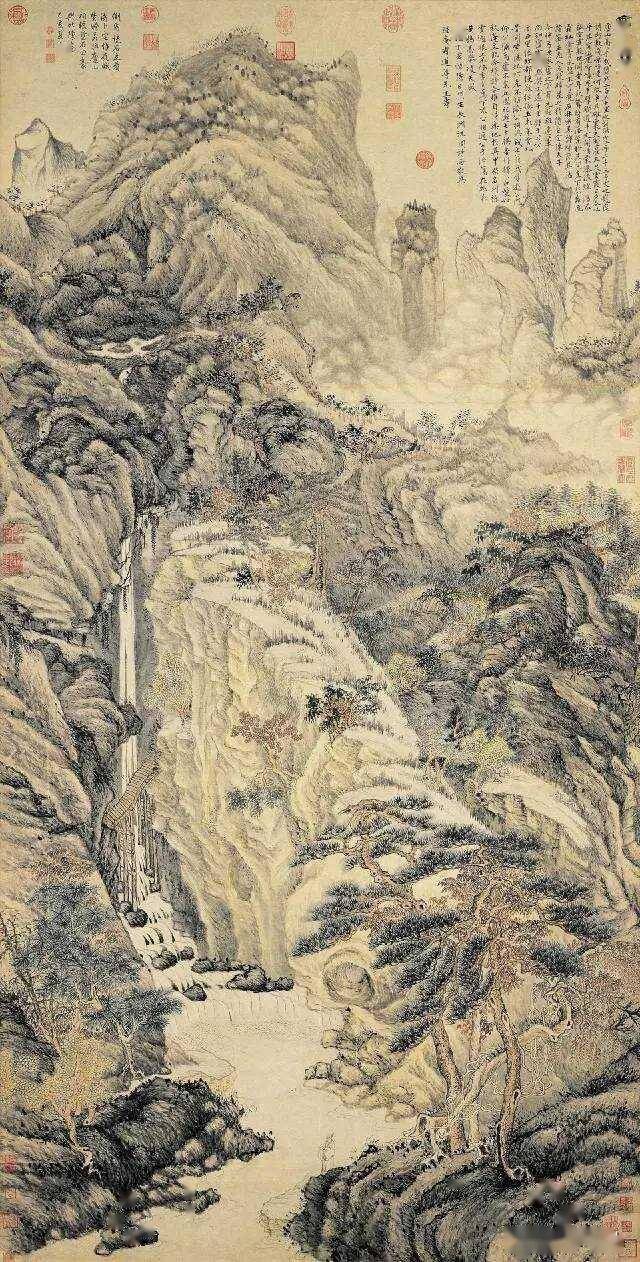

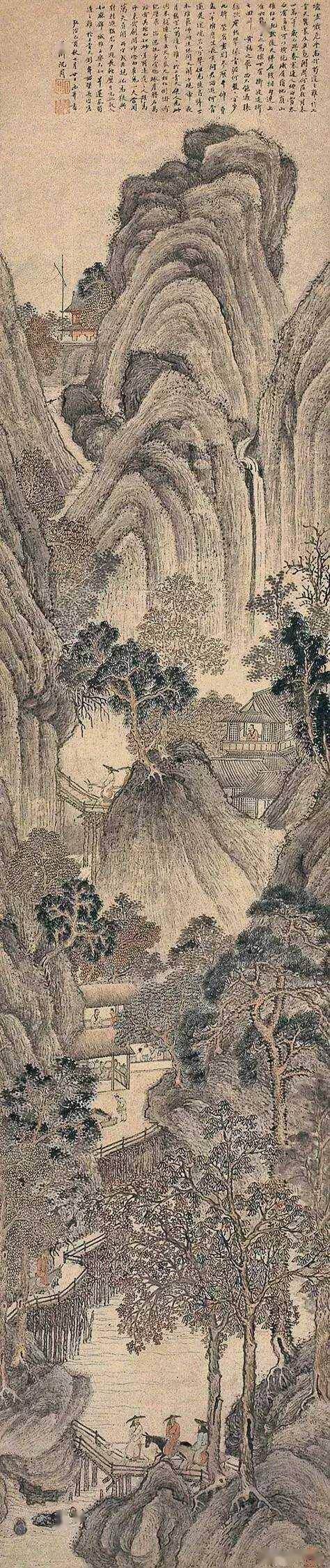

沈周精于书法,尤得力于黄庭坚、苏轼。其题跋书法以行草为主,笔力雄健,线条苍劲,结体开张,具“沉郁顿挫”之气。如《庐山高图》题跋,字大如拳,笔势奔放,与画面高远构图相呼应;《卧游图册》中题跋则字迹较小,笔意温润,与折枝花果的雅致相协调。其书法不仅是文字载体,更是画面节奏的组成部分,与绘画线条形成“同构”关系。

2. 构图整合:空间布局的视觉平衡

沈周深谙画面构成,其题跋位置、大小、疏密皆经精心设计。他常利用题跋填补画面空白,平衡构图。如《沧州趣图》长卷,题跋置于中景山石之上,既避免画面左重右轻,又暗示观者视线停驻点。题跋的墨色浓淡亦与画面呼应:近景浓墨,题跋亦浓;远景淡墨,题跋亦淡。这种“以跋补景”的手法,使题跋成为画面不可分割的有机部分。

3. 用印规范:身份标识与审美点缀

沈周用印讲究,常见“启南”“石田”“白石翁”等字号印及“书画禅”“墨林”等闲章。其用印位置多在题跋起首或末尾,朱色点睛,与墨色形成对比,增强视觉节奏。印章内容常与题跋主题呼应,如“书画禅”印用于论艺之跋,“白石翁”印用于晚年闲适之作。这种规范用印,强化了其文人身份的自我认同。

五、题跋艺术与文人精神的互文

沈周题跋艺术的最高成就,在于其实现了形式与精神的统一,成为其文人精神的视觉化身。

其“为人敦厚”的品格,在题跋中表现为真诚质朴的语言与谦逊自省的态度。他从不自夸,常言“不能似”“聊以写胸中逸气”,体现文人谦抑之美德。其“隐居不仕”的选择,则通过题跋中的隐逸主题与闲适情调得以反复确认。题跋成为其构建“文人身份”的重要工具:通过诗文展示才学,通过书法展示修养,通过用印确认身份。

更重要的是,题跋是其文人交往的媒介。他常为友人作画题诗,如《为吴宽作山水》《送别诗卷》等,题跋内容多为赠答、劝勉、忆旧,使书画成为情感交流的载体。这种“以艺会友”的实践,构建了吴门文人圈的核心网络。

六、结论

综上所述,沈周的题跋艺术是中国书画史上“诗书画印”融合的典范。他不仅继承宋元传统,更在内容、形式与精神层面实现全面创新。其题跋兼具纪事、抒情、论艺与哲思功能,书法苍劲古拙,构图有机整合,用印规范考究,真正实现了艺术形式的完整性。更重要的是,题跋成为其敦厚人格、隐逸理想与文人交往的视觉见证,是其文人精神的集中体现。沈周通过题跋,将个人修养、生活哲学与艺术实践融为一体,标志着明代文人书画综合范式的成熟。其艺术实践不仅影响文徵明、唐寅等后学,更为理解中国文人“以艺载道”的传统提供了经典个案。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (1 个评论)