中国国家画院花鸟画所成立于2019年,主要负责画院花鸟画的创作研究工作。建所之始即立项《花鸟画名师创作录》项目,旨在通过老、中、青三代花鸟画家的创作现状与传承经验反映出目前中国花鸟画发展的基本面貌。

《花鸟画名师创作录》第一辑的作者以中国国家画院的研究员为主体,将陆续推出后续几集。

这里记录的是当代花鸟画家各自的艺术心路与一人一品的艺术面貌,包括他们的部分教学心得与成果,传承应是当代每一位花鸟画家的责任。百花不足以反映花鸟画艺术的全貌,嫣红姹紫才更接近真实的春天。我们希望把这项工作继续做下去。

中国画的发展是一条绵延的山脉,而中国花鸟画因为有了徐熙、黄筌、文同、苏轼、朱耷、吴昌硕、虚谷、齐白石、林风眠、潘天寿……而成为山脉中挺拔的高峰。

花鸟画反映的是自然中的生命。当人类把目光由自身投射到大自然中时,人就摆脱了狭义的生命意识,上升到更广阔的生命格局里。这种认识超越了人类的文化体验,而有了更高的视野。这是对自身强大的验证。通过花鸟画,我们更加热爱生命。

乔宜男于辛丑之春

艺术家简介

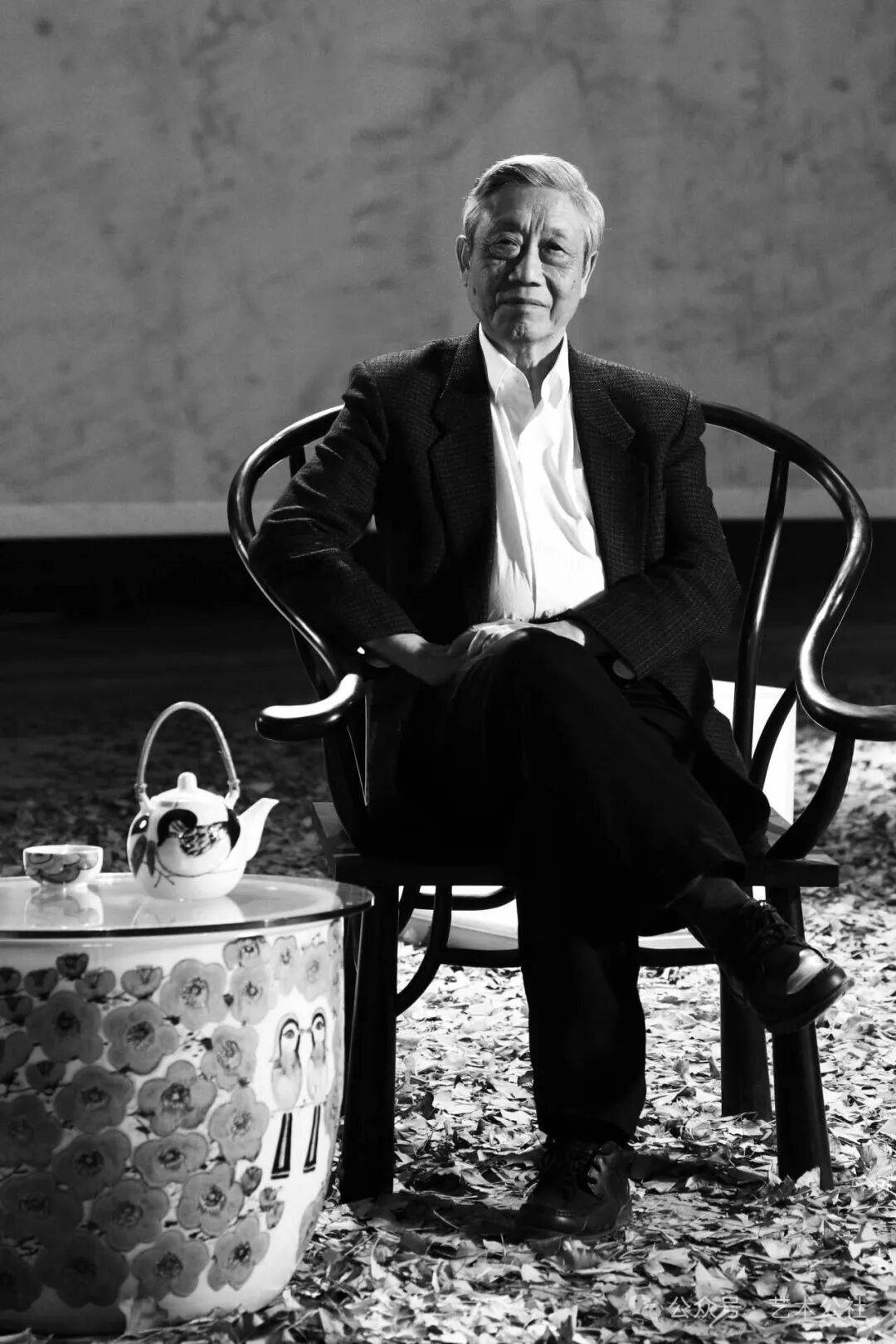

陈家泠

1937年生,祖籍广西,生于浙江杭州。1958年入浙江美术学院中国画系,师从潘天寿、周昌谷等,初习人物画;20 世纪 70 年代又师从陆俨少,学山水、书法,后攻花鸟。

现为上海美术学院教授、中国美术家协会会员、中国国家画院研究员。

作品《鲁迅先生肖像》入选华东六省一市肖像画展。20世纪 80年代研究吸收中国古代壁画和国外水彩画技法,作品《粉红色的荷花》选送美国展出。作品《放》《不染》分别入选第六(获优秀奖)、七届全国美展(获银奖)。1986年,应邀赴西柏林高等艺术学院讲学。美国 abrams出版库恩夫人所著《新中国绘画 (1949—1986)》专文介绍陈家泠,作品《霞光》被选为作该书封面。

2003年,在上海半岛艺术中心创立了半岛瓷艺馆“泠窑”,对探索釉里红效果进行艺术实验,逐步树立了自己独特的泠派窑风。“泠窑”已被列入上海市文化遗产。

2014年10月由贾樟柯监制的《陈家泠》纪录片入选第9届意大利罗马国际电影节荣誉放映专场,是中国当代艺术家传记片首次在最高级别的国际影展上亮相。2015年,荣获由中国国家新闻出版广电总局电影局和美国电影协会全程支持、美国鹰龙传媒集团主办的第11届中美电影节年度最佳中国纪录片奖。10月,荣获澳大利亚布里斯班第二届中澳电影节最佳纪录片奖。该片参加美国第35届夏威夷国际电影节荣获最佳纪录片成就奖,组委会授予陈家泠先生本届电影节“文化大使”荣誉称号。

从 2007年起,先后在浙江美术馆、安徽省博物馆、上海美术馆、中国美术馆等全国各地举办系列大型个人展览。2013年和 2017年,分别在中国国家博物馆举办大型艺术个展,两次展览国博共计收藏了包括中国画、瓷器、服装、家具共计 35 件(套)。2019 年,上海玉佛寺陈家泠佛教艺术馆开馆。

《陈家泠花鸟画创作录》

文字整理/叶丽美

时间:2020年12月 23日

地点:上海贵都国际大酒店

受访:陈家泠先生

采访:乔宜男、钱晓鸣先生

钱:陈老师,您好!这次活动是中国国家画院花鸟画研究所承办的院里的科研项目“中国花鸟画名家工作坊”,目的是系统地记录当代著名花鸟画家的学术精髓,从而推动、整理、研究、传承中国花鸟画艺术。您作为当代有自己独特个性语言的中国画家,在花鸟画上也创造了独具特色的“泠”风格,今天请您就您的花鸟画创作观念,包括创作和时代的关系、创作技法及笔墨、构图、写生、造型、色墨关系、个性化语言的创造,以及有关创作的珍贵回忆,包括您对前辈老先生的印象深刻的小事和感悟等方面做个介绍。

陈:好。首先来谈谈我自己有关花鸟画的创作意识和时代的关系,我想围绕三点讲讲我的创作历程和对花鸟画的认识:第一,我的花鸟画的新特色;第二,新材料的运用;第三,新思维、新意境。时代性很重要的体现,是由于材料的改进要求技法的改进,技法的改进又会促使审美的改进和变化,所以,我第一条就是从材料的改进开始,才会有我现在与古代绘画和同道绘画审美的不同,从而有自己的风格有自己的创造,这些是从改革、更新材料开始的。我的材料改革是随着社会而发展的。我画过丝绸、玻璃纤维、皮纸、宣纸,最后还是觉得宣纸最舒服,是最能体现艺术家耕耘的土壤,从某种角度说只有在宣纸这个土壤上画出来的画才比较丰富,比较适宜、浪漫。但宣纸的短板是纸薄,经不起各方面的刻画,承载力也比较弱,因此我在改革宣纸时,增加了其牢固度和承受渗化的能力,以增强其肌理效果,所以我作品的创作效果就与众不同了。我采取了潘天寿画老鹰的处理方法,他画秃鹫黑的羽毛非常丰富,潘老师在纸张上通过涂浆的处理产生了一种苍茫的肌理效果,这启发了我在宣纸中处理渗透效果比原来加强的方法,所以我画出来的画渗化能力与一般的纸不同,感觉很舒畅、适宜、潇洒。另外,我的纸张经过加工有了一定的牢固度,画出来的线条美与过去就有了区别,有一种古人说的如锥画沙的感觉,这种感觉也是在潘天寿老师那里得到的启发,线条是一点点组成的,像沙里面画的线条一样斑驳离奇、变化无穷的,放松生动,在放松里面气贯如流。

于上海贵都国际大酒店接受钱晓鸣采访

我认为这种线条美在我的材料改革当中所体现出了与古代线条的不同,跟同代线条的不同!我这个线条的审美,已经有别于古代有别于同代,形成了我自己的一种线条美。同时,由于我对纸张的改革既加强了拉力又发挥了它的渗透性能和墨的延展能力,就使我的宣纸有一种当代性、有一种创造性。此外,还有我的那种晕染方法也是一种当代审美的体现。因为古代所有人画荷花或者画花卉,基本上一种是写意,一种是工笔,两者都在于审美的似与不似之间。而像我画的荷花叶子是很透明的,一层层叠起来的,这种感觉,在古代里是没有的,在现代画家里好像也是没有的。这种审美的感觉是来源于对摄影艺术的一种借鉴和嫁接的运用,如摄影艺术用两次曝光给它重叠,这个很有味道;还有一种是逆光的摄影能把这种透明感和滋润感突出出来,我认为这其实已经发展了当代的审美在宣纸上、在国画上的一种体现。还有一种审美就是我利用宣纸的渗化,把佛像的形状、颜色表现渗透出来,而这种渗化出来的感觉是一种新的审美性格和审美区别,古代的画家跟同代的画家很少用这种方法,因为这种表现方法好像用远距离长焦来表现佛像那种蒸汽的、朦胧的、水汽的感觉,我认为这种感觉也是一种新的审美,就是把一种在花卉里面有水汽、有生命、朦胧的、清新的感觉给画起来,这是很活的,这种审美的感觉也是过去画家所没有的。还有就是,由于我对纸张材料的改革,所以我画的线条不是用毛笔画出来的,而是水的痕迹变成了线条,这很有趣,也是我创造性的发挥,就是把水在宣纸上的痕迹变成了一个造型的手段,这种线条是有一种自然的美的。

欢迎中国文联原党组书记胡振民到访上海玉佛寺陈家泠佛教艺术馆

钱:这个跟屋漏痕是什么关系吗?

陈:有点像屋漏痕的意象。因为我这线条的感觉是综合性的,像屋漏痕、锥画沙、虫蛀木等。譬如虫蛀木的线条,它就很凝练;像屋漏痕,它很凝练很柔劲,是那种刚柔相济的感觉;如锥画沙,则有一种苍茫感,有一种萧索感,这是由于我的纸张处理之后的这种感觉得到了充分的发挥。比如我画大片的荷叶看起来很平,但是里面东西很丰富啊,我的画的效果是局部越是放大了越漂亮,这是我绘画里的肌理效果达到了新的审美,所以宾馆或者酒店喜欢用我的画去布置那些公共场所,甚至有的时候不是用我的整幅画而是用画的局部。我的画的特点是一放大,尤其局部放大的时候肌理效果就出来了,这就是当代审美在我绘画当中的一种体现,它更新了中国画审美的当代性。第三点,我作品审美性的改变也使其中的意境升华了。我曾和故宫博物馆原执行馆长王亚明交谈,他说:“你的花鸟画里有庙堂之气。”王亚明这句话给了我新的启发,我是有这个境界的。因为一直以来花鸟画都不是主流的,从历代绘画的记录来看,山水画是比较重要的,人物画是主流,从《女史箴图》《步辇图》等下来,包括敦煌壁画也都是飞天人物、菩萨等,说明人物还是主角,花鸟画仅仅是配合。虽然八大是抒发“国破山河在,城春草木深”忧国之思,但是还不是代表正大气象的,不能放到庙堂之中。到现代我们新中国成立初期花鸟画不被重视,认为只有人物画能够为政治服务、为工农兵服务,认为花鸟画是资产阶级的,所以联系这些来看,花鸟画一直以来直到新中国,实际上是属于边缘化的。但我们的前辈作了很大努力,如齐白石的《和平颂》,潘天寿的《光华旦旦图》《记写雁荡山花》《雨霁图》等也显示出卓越的时代气息。随着改革开放时代进步和我们生活水平的提高、眼界的开阔、国际文化的交流,我们的审美慢慢改变了。改革开放以来,花鸟画获得了新生,国家很注重阳光、正能量,花鸟画有了主流意识,孕育出庙堂之气了。我的作品正是在这样的时代背景下产生的,它是主流、唯美、阳光的,充满正能量。

钱:从花鸟画的庙堂之气来说,您才是真正继承了潘天寿的庙堂之气。

陈:关于潘天寿院长,我认为对我们的影响最深的是他主张“民族之艺术 , 即民族精神之结晶”。要求一个民族必须具有代表自己民族的绘画符号才能立于世界艺术之林,对这一点我是印象最深刻的。我们的绘画符号一定要具有代表本民族文化的符号高度,它才有自尊心,才有在世界上的立足之地!从这一点来看,我觉得我的绘画在有意无意间就具有这样一种品格和品质。我本来是画人物画的,“文革”中我下乡写生时在工农兵学员肖像的辫子上画了个红蝴蝶结,公社就组织批判我有小资产阶级情调,这让我感到画人物画是有政治风险的,造型上创作限制又多,还是画花鸟画比较自由!追求创作的自由意识是画家本身的基因和血脉里素养的自然陈家泠花鸟画创作录反应。所以我去画荷花,因为我觉得从骨子里面很喜欢道家文化,很喜欢比较有品质的东西,荷花符合我的内心感觉。宋代周敦颐《爱莲说》歌颂荷花出污泥而不染、不枝不蔓的高尚品质,我的骨子里对高贵的东西感兴趣。荷花的艺术形象出效果,本身就有点线面结构。古代有很多人,近现代潘天寿、张大千、陆俨少也都喜欢画荷花,其中蕴含的艺术精神是人们所共同追求的。20 世纪 80 年代改,由于我画种的变异、材料的改革、各方面的更新就从中国画开始,想不到我的革新确实与时代同步并取得了成果。1985 年我创作的一张荷花题材作品叫作《放》(因为国家搞改革开放),作品获第六届全国美展优秀奖,库恩夫人就是看到了这张荷花作品,才希望选用我的荷花作品作她英文专著《新中国绘画 1949-1986》的封面。我又专门创作了一张荷花题材作品《霞光》,想不到她又把《霞光》作为她当代中国绘画专著的封面,变成了一个在国际上宣传中国改革开放新气象的代表性作品。到 1989 年第七届全国美展,我的一张淡墨的荷花作品《不染》获银奖。把这三个作品联系起来看,我觉得有意无意当中就是体现我们国家发展的三部曲。我画的时候没有这个意识,但是现在我回忆起来好像就是有组织、有计划、有目的地去创造一样。其实实在是无意识的,仅凭艺术家对时代的感觉。因为第一张《放》预示着我们国家改革开放,那是很绚丽的、很灿烂的,可惜我当时不知道这张画有这样的一种前瞻性,结果我自己也没有保留,这张画就被一个美籍的华人收藏了,现在在美国。第二张画《霞光》,科恩夫人收藏了,她把这张作品放在她英文专著《新中国绘画 1949-1986》封面上,这张画寓意着的就是中国改革开放像霞光一样在世界上放出光芒啊。那么第三张《不染》是一张淡墨的,这张我认为是一种境界,预示着我们改革开放或者说我们人类的文化进程到最高境界,“不染”才达到的一种高级的文化层次。我认为这个三部曲现在回忆起来都具有它的哲理性和时代性,甚至是中国改革开放走过的文明史。

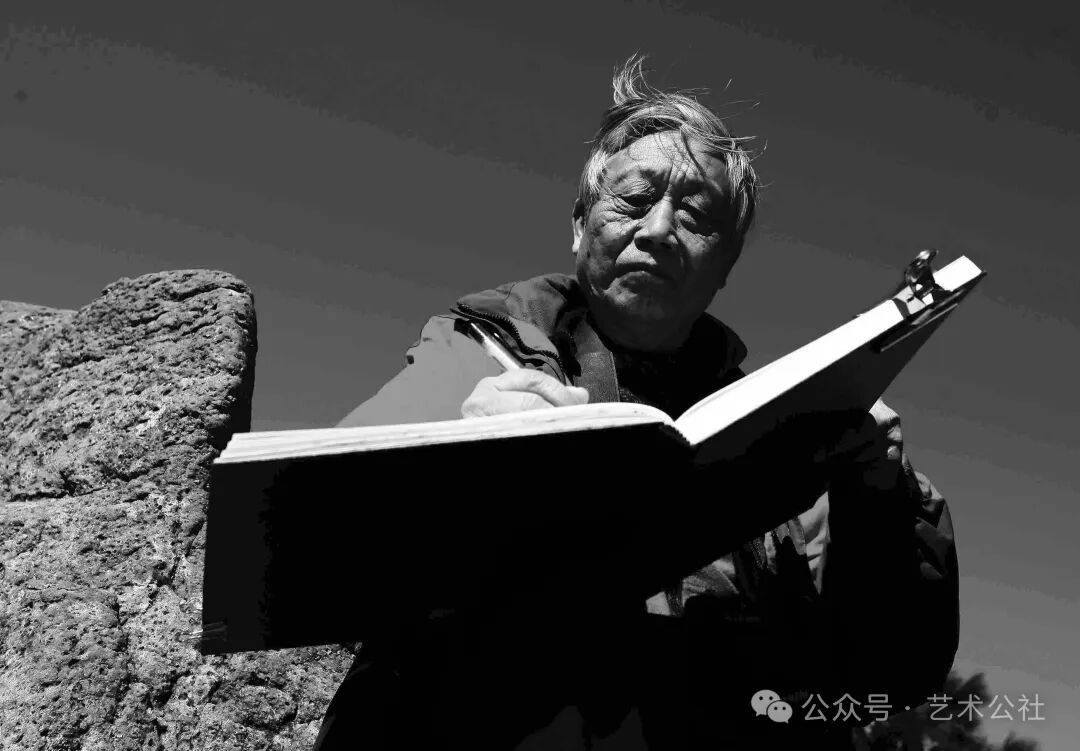

写生照

钱:那么您当初选这个花鸟有一个插曲就是人家后来跟你讲不要人物光要花鸟的。

陈:这个可以说是有意无意的插曲,同时也是一种鼓励。当时到西双版纳去采风回来之后,我用了四连屏画了个傣族少女在河边洗头的作品,池塘是以荷花为背景,而那个时候的荷花就已经具有现在这种装饰性、通透、淡墨色彩的特点了。1985 年,科恩夫人陪一位银行行长到上海,看到我这个画就很感兴趣,结果用500美元外汇券买下。但是很奇怪这位行长就不要我的人物而要背景的荷花画,因为他们认为这个荷花很有特色,已经不同于古代也不同于当代画家那一种程式化的荷花,具有一种新的审美感觉。

钱:陈老师,您强调了花鸟画创新一定要有大的背景,您首先提到的就是花鸟画潜意识中要有庙堂意识,您的老师潘天寿的画是庙堂的,庙堂意识就是家国意识,潘天寿的画反映人民当家作主的时代和国家形象;第二个是品质意识,它要求精致、要求唯美的笔墨和具有空灵、高雅的境界;第三个就是要求创新,材质上的创新,品质上的创新,审美上的创新,我觉得这三方面综合起来就构成了您的花鸟画创作意识。再深究一下,请问您的创新意识是什么?

陈:就是时代性加上艺术性,就是追求品格的艺术性和追求变法的创新性!

钱:还有个问题就是,因为花鸟画创新是“成也萧何,败也萧何”,最后呈现就是笔墨。无论是制作也罢,传统的技法也罢,新材料新方法也罢,都离不开笔墨的最后呈现,您是怎么理解花鸟画的传统笔墨和创新笔墨的问题的?

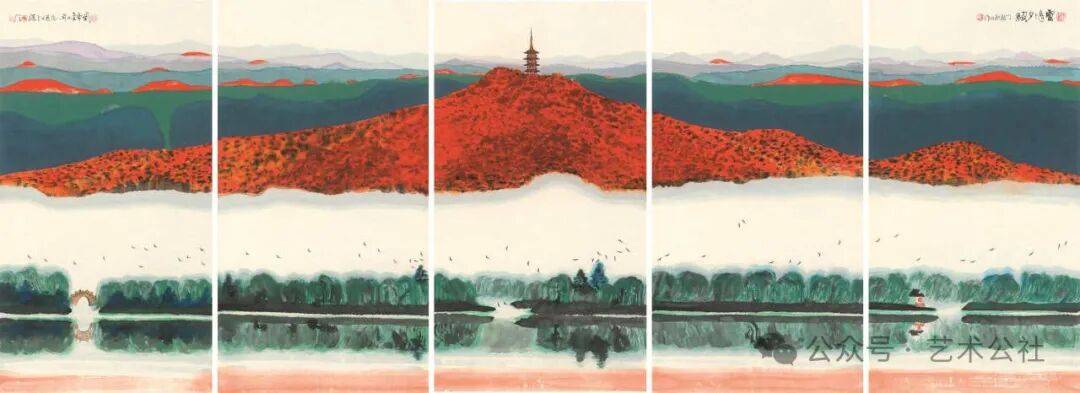

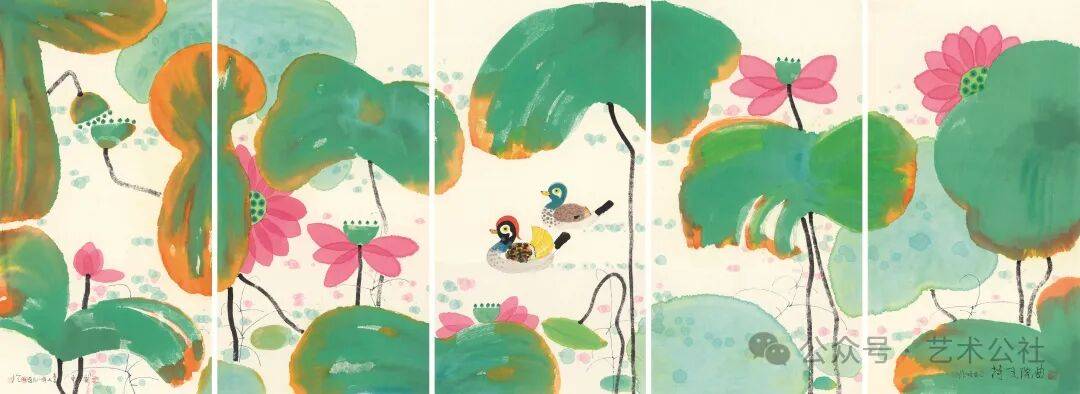

陈家泠 西湖十景之雷峰夕照 196cmx96cmx5 2017年

陈:中国式的理念有三条,第一就是中国式的线条,第二是要有装饰性,第三是要有平面化。因为中国跟外国造型的区别在于外国使用面来处理,而我们是用线来构成,这个就是中国式;第二,外国的造型是写实的,我们是装饰的;第三,外国的造型要立体的,要有光影的,我们是要平面,这就是中国式。我的画一看就是中国的就是这个线条,所以我的创新从 2007 年在中国美术馆开画展到现在,北京三次大展,没有一个理论家讲我的作品是外国式的,都是中国式的,这是异口同声的肯定!一是线条造型,二是构图装饰性,三是处理的平面化,这三条就是中国式!外国画写生就是写实,我们的写生中体现了装饰性经营改造,这就是我们的民族化体现。

钱:改革开放初有一段时间大家都想在技法上突破,拿牛奶、豆浆,甚至是拿沙子等各种材料往画面上弄,想造成各种各样的肌理效果,想尽办法创新。您是怎么理解这种花鸟画的技法?

陈:我觉得这个都可以,关键是效果。中国画有“技”“法”“道”三个层次,“技”不过是第一层次,还有“法”“道”。从“技”的角度来看,要创新难,比如说中国画都要用毛笔,潘天寿有时候用手指画,你能讲潘天寿不传统?不是在于手段,在于能不能达到东方审美的要求。

钱:那您的意思就是中国画的“技”一定要为民族审美的“道”服务?

陈:对,“技”是一个基础,“技”又要忘掉“技”,圆通了就达到高级的程度了,不能抱住“技”不放,因为“技”是为目的服务的。

陈家泠 西湖十景之断桥残雪 196cmx96cmx5 2017年

钱:所以,陈老师您把这个纸张做过处理、把墨改良,也是一种通达民族审美大“道”创新之“技”。陈:我的目的为了产生新的效果,而这种新的效果又不失于民族的审美要求。

钱:相对于“技”来说,不变的是“道”,是民族审美,是中国画的一些基本特质比如线条、装饰性、平面性。您觉得有变有不变,怎么理解民族审美的“不变”?

陈:这个“不变”很可能是:在这个阶段是这样,但在另外一个阶段很可能也要变。但是什么要变?应该怎么变?变成什么样子?那有待于我们努力。

钱:您怎么看技法的境界问题呢?

陈:要因人而异。不是光靠训练就能出来的,要看你有没有悟性和笔性。一方面,艺术是要讲秉性;第二个要有悟性,很多画家基础好但悟性不够,也是不能成才的。

钱:那怎么理解笔性?

陈:笔性就是你画出来的线条,包括第一造型能不能画出来,这是手跟眼的统一问题;第二,线条是不是有味道,这就是笔性。(钱:味道?)比如说画杯子线条很流利,画木头线条就相对要迟拙一点,画钢铁线条感觉要凝练,画蜘蛛网的线条又要细又要有虚空感,你真的把这种感觉画出来,这个就是笔性,有反映自然的能力,这个就是笔性。

钱:花鸟画跟山水、人物画最大的区别就是在反映对象和构图的不同上。潘天寿先生他们训练这个构图的方法是先给你三条线三个点,到后来两条线两个点,最后一条线一个点。花鸟画的穿插过去称为“搭”,就是线、藤和叶怎么穿插布局在一起。陈老师您是怎么理解这个花鸟画的构图的?

陈:构图的规律是“各有巧妙,方法不同!”它有各种系统的,有各家各派的。我的方法是综合它们,融会贯通,但是要灵活运用。

钱:因为您的花鸟画作品风格很鲜明,构图也完全跟人家不一样?您能不能讲一讲您的构图到底变在哪里?

陈:我这些都是从古法当中来的。如留白,这是中国画的特点。有些创新的画家,构图搞得很满,一满就像西洋画了,如吴冠中的画,人家看起来就像西洋画,其实他也很注重空白,但是他的这个空白还是没有达到中国画所需要的定式,所以依然会觉得还是西洋画。

陈家泠 西湖十景之花港观鱼 196cmx96cmx5 2017年

钱:您抓住了中国画留白的定式规律进行构图重组?

陈:是的。另外就是利用了宣纸渗化的那种能动性、不重复。

钱:为什么渗化能够跟这个构图相结合?

陈:实际上现在水墨创新,渗化效果的探索是一个方向,所以搞水墨的要从渗化当中来找出路。因为从线条的角度找出路,很难比得过古人的功力,创新是需要扬长避短的。

钱:那可不可以这样讲:您追求的是线,但是您用渗化的面的办法来构图?

陈:这个面、线是同时来推进的,因为这个线已经从线的角度改进了过去。

钱:您是在渗化面的处理背景下进行线的改进!

陈:线也在改进,渗化也在更新。渗化在古代尤其徐青藤他们一定是有经营和努力的。现在,比如说黄胄画的驴古代人也画的,但古代的这个宣纸的渗化能力没有现代好,所以现在画出来就毛茸茸、味道好。同样的画牛,任伯年的牛跟李可染的相比,当然李可染的这个味道好,因为他充分利用了宣纸的性能和材料的性质,材料美和艺术美是一致的。

钱:您的意思就是在构图中实际上也是要充分发挥材料的作用和现代审美的作用。而且,陈老师您的构图有一点就是喜欢把画面重点就放在中间位置,但是这个古人是很避讳的。

陈:实际上是根据构图的需要,放到哪会显得构图奇。一奇就会吸引人家的那种想象力。

钱:也就是说,您对构图有两个观点:一是发挥新材料要有新观念,第二是要追求其语不惊人誓不休。

陈:这个奇是一种感觉,还有一个要妙。所谓奇,就是人家不是这么弄的,而你才是这么弄的,它能打破你视觉的那种旧的习惯;还有一种妙,是人家想不出的你想得出。所以这个艺术性就是体现在奇和妙上,(钱:就是构图要做到奇妙)这就是中国绘画“迁想妙得”的精神。

陈家泠 西湖十景之柳浪闻莺 196cmx96cmx5 2017年

钱:陈老师,我跟着您去了几次看您写生,我觉得您写生是很有特点的,一个是您把写生跟创作结合起来,很多您的写生稿到最后转化为您的创作小稿;第二个就是您的写生有取舍,不是照搬照套,而是用您的程式化语言去写生,不是自然主义的写生;第三个就是您的写生好像把您自己的审美感受结合进去,在基础语言的一些处理上很像西方画油画的人。那么,您给我们讲讲您是怎么写生的?为什么您身体力行地从20岁本科时期一直到您80岁都还要去写生?

陈:其实这可能就是一个不同时期的理解问题。在年轻的时候其实我们不知道的,都是跟着老师的。我的机会好,运气好,我读书遇到学校的老师好,碰到潘天寿院长,很可能他的气息给我,我相信人是讲气息的,潘院长讲的这一套我喜欢。第二教我们的都是好的老师。教我的有周昌谷、李志坚等老师,他们很有才华很有才气,他们的才气感染了我,使我在学校里打好基础。李志坚讲:“要画画就是要拳不离手,曲不离口,需要有这个精神,要画速写。”所以那个时候我们在学校里就这么顺利啊。

钱:所以您的老师们告诉您要“拳不离手,曲不离口”。

陈:对,就是老师教的思想方法。

钱:但是现实生活中,写生给您带来什么东西呢?

陈:一个就是造型能力的增强,第二就是训练意志灵活度,是眼跟手的配合问题。写生就是技的训练,是一种思想方法的传授,叫“知行合一”。还有一个形,形是训练出来的,老师教的形是一种经验的积累和意志的训练,这就是“拳不离手”的坚持。周昌谷对我讲过的话给我教育蛮深的,他说:“陈家泠你看看,世界上有一种树叫杉树啊,要几十年才成才;还有一种树叫柏树啊,几十年就长了一点点,它要几百年几千年才长成啊,但是你看看这两种品质有什么不同啊?这杉木马上成才了,不是艺术品:这个柏树几千年虽然长得慢,但是它木质坚硬,它是一个艺术品,它是长期耐得住寂寞才长出来的。你要选择哪一种?你想选择柏树,你要耐得住寂寞,你要想做杉树,你就快快成长。”

钱:周昌谷在您毕业的时候跟您讲?

陈:是的,他也许对他所有的学生都讲了,也许他已经看出了我这个人有希望,他对我讲,也许他已经看出了我的勤奋,因为我在学校里给人家印象是很勤奋。

陈:为什么我会有这么多的写生呢?是因为我有这个条件,是因为坚持写生,从这一点来看,坚持就是胜利。所以我给同学们上课不是上“技”,是上“法”,方法。这个“法”,实际上就是常讲的“勤能补拙”。“技”是用速写解决对事物的造型问题、结构问题、质感问题、生长规律问题!是要靠画速写去观察、去记忆才生动!就是说要道法自然,这个自然是你画画的神啊!我们所进行的绘画,实际上一面是跟它对话,一面是对它的热爱,一面是对它的钟情啊!一面是对它的崇拜,一面是对它的敬仰啊!从这个角度去看问题,这就是“法”跟“技”的关系。

陈家泠 西湖十景之曲院风荷 196cmx96cmx5 2017年

钱:也就是说,写生不光是造型的问题,还有一个情感和敬畏的问题。

陈:对,是敬畏的问题,这个是很重要的。因为你对自然的敬畏,你对自然的虔诚,他会给你因果报应,他会给你灵感、给你力量、给你智慧。也许,陈家泠为什么画画得好,就是因为这个。

钱:您写生是从 20 多岁开始的,而您感受到这些思想是什么时候开始的?

陈:这种感受是去了西藏之后有的。(钱:那是快 80 岁的时候是吧?)应该是 76 岁左右,我到西藏之后升华了,打通了,也体会到丰子恺评论弘一法师的话,他说生活有三个层次:第一个层次叫物质生活;第二个层次是文化生活(钱:精神的享受);第三个层次叫教宗生活。而且他说物质生活像是吃葡萄酒人人都能吃;文化生活像看电影、念书、看戏,是一部分人能懂的;宗教生活只有少数人才能懂,他说“我也只是吃了半口”。当时我只是听听而已,也没有什么感觉,但是我到西藏去了之后就打通了,他们这个五体投地的宗教生活就是知行合一啊!所以,我们带着虔诚的心去拍照片去画速写,这个就是五体投地!以崇敬的心灵去了解它,这个就是宗教生活!感觉打通了、思想打通了,这个就是人法地、地法天、天法道、道法自然,中国哲学又打通了!

钱:您以前没有这么认识到,到认识以后给您的创作带来什么变化?

陈:带来的改变就是我越画越好,这就是变化了,这个就是具体效果,而且画的东西越来越宗教化了,画的山水都不是自然的山水了,这个就是提高了;名山大川的画又画成佛教的灵山圣水了,又是提高;现在灵山圣水画着画着又画红色题材了,又是一个升华了。这个不是政治,这是一个人的信念积累,不是无缘无故的。你看我画出的梁家河多漂亮啊!就得有这种信念!这是自然给我的智慧和力量。

钱:陈老师,刚才我们从很具体的写生一直到讲写生中的宗教精神,其实任何画家都有一个造型问题,当然您的造型已出现了飞跃,像从具象的造型到心理的造型、宗教感觉的精神造型等,谈谈您是怎么理解造型的?

陈:造型的本身就是美的。一花一世界,一树一菩提,任何事物都是一个世界,都是一种美好存在的结果,你要去发现它的美、表现它的生命,这个就是我们的任务。我们对自然要崇拜、要虔诚,因为它是上天造出来的艺术品,所以我们要“取法乎上,境得于中,取法于中,境得于下”啊!

钱:那您的意思就是我们对这个最完美的自然只能去观照,只能崇拜。我看您的造型基本上都是概括提炼的东西,没有很自然的造型。

黄山写生照

陈:这也是自然当中来的,比方说这个荷花,你看莲蓬都是自然的,不光是夸张装饰的,挺讲究的。这个淡墨叶子是根据我的理念处理的,艺术语言是我的。比如说同样的荷花,有法国人的讲法叫 lotus,有中国人的讲法叫荷,这个是语言的不同对它的表述不同,不是道理都一样吗?

钱:所以您对造型语言实际上还是强调一个主观表达。陈:应该是主客观的统一,中国人的审美是“似与不似之间”。我画的荷花,谁也没有想这个不是荷花,但是又不是真正的荷花,真实的荷花叶子是绿的,我画的叶子是淡墨的。

钱:陈老师您的色彩单纯透亮,很少有很花的画面,有也是很少很少,您是怎么理解这个色彩问题?

陈:色彩实际上都是灵活运用。如果要表达气韵高雅,要有仙风道骨就请用一大片淡墨吧;如果想要雅俗共赏全部人都喜欢,请用丰富的色彩吧;你想要雅而不俗,那你就用单纯的颜色吧。我们就根据这个意境和调子来玩弄艺术,到最后是法无定法,多好玩啊!

钱:对,法无定法。您的作品基本上还是轻灵优雅的。

陈:基本上是雅俗共赏。因为雅俗共赏从目前的审美看是中国文化的一个根基,比如说平中不平、不平当中的平,还有奇与妙的关系、险与平衡的关系、阴阳调和、似与不似等,就是解决了一个和的问题,这是中国的和文化。

钱:陈老师,其实每个画家都会碰到一些事情和小故事,您曾经也跟我讲了很多。您觉得从小到大有哪些小的故事曾对您的命运产生一些影响的,或者是给您带来一种有启发性让您念念不忘的?

陈:比如说念书,念书就是一个奇迹。(钱:对,从您上学一直到考学都是这样。)还有就是我读书的时候学校是飘忽不定的,像流浪儿一样的,学校一下子是文化局领导,一下子又是轻工业局领导,一下子又由上海大学领导,学校坐落的地方一下子是在中山公园后面的楼房,一下子又在潮汐路,一下子又在天津路,一下子在凯旋路,现在又到上海路(钱:但是你矢志不渝!),我就是在这动荡漂泊当中求生存的灵感、求变化的生存。(钱:以不变应百变!)再就是机遇,比如说到上海就是一个机遇啊,我为什么画得好啊?就是碰到陆老师,这就是一个奇遇记啊,因为那时正好是“文化大革命”,教课老师(钱:老师被包围打倒了)陆老师又被打回上海来了,他当时也没有什么事情,我也有空,那段时间几乎天天会到他那里去。应该七十年代初到八十年代初,这一段时间我跟他接触很多,造成毛桃变水蜜桃这种变相的四人带研究生的机会,这个现在回想它就是一种天意!(钱:十年啊,博士也读完了,是不是啊,哈哈)你看,否则我是不能有这样的一种提高的。

钱:“文化大革命”那么乱,学校又常常变,但是您的专业立场和操守没改变啊!当时多少人去搞这个搞那个呢。

陈:我没搞,也不会搞。为什么可以去画画?我在那边得空啊,所以下乡的同学去写生劳动要我去。(钱:时代把您命运给固定了。)命运固定我去画画,就像谈恋爱一样,这个不要我那个不要我,所以我就有心思画画。所以看看,我为什么速写这么多?为什么我实践这么多啊?这个是天给你的!还有我画画为什么会提高?是碰到好老师了。

钱:陈老师,您给我们评价一下您的个性和您画的个性是怎样的?

陈:我认为自己的的个性和画的个性是相对比较符合、比较配的,很潇洒,很灵动,而且我的画含有禅意。我对名利不太去讲究,你看在当代有成就的画家,像我这样很少的,我没有什么政协委员,没有什么美协职务,很纯粹的。(钱:你唯一社会职位就是中国国家画院研究员。)哎,这个也是拿来的,也是虚的,都是虚的。

钱:那么如果概括一下您作品的个性,您怎么看呢?

陈:个性嘛,就是我的画带有禅意和仙气,这是我对自己作品的看法。

钱:那么这种看法也是适合于您对自己个性的解读吧。

陈:也是这样,有禅意有仙气。禅意就是佛教思想,有仙气就是道教思想。佛道思想是产生我的画的感觉。其实中国的文化人都是佛道思想的,包括潘天寿也有佛道思想,我们都接受这个思想。

钱:潘天寿受弘一影响很大。

陈:对呀,实际上我们都是这个源流啊,从某种品质来看就是从这个方向来的。比如说在学校行业中来排序,就是弘一法师、潘天寿,如果现在写历史下面应该就是陈家泠了。我想这个有一天他们会来发掘的,

钱:谢谢陈老师侃侃而谈!采访资料我们整理出来之后再请您过目,您再提意见。感谢您!

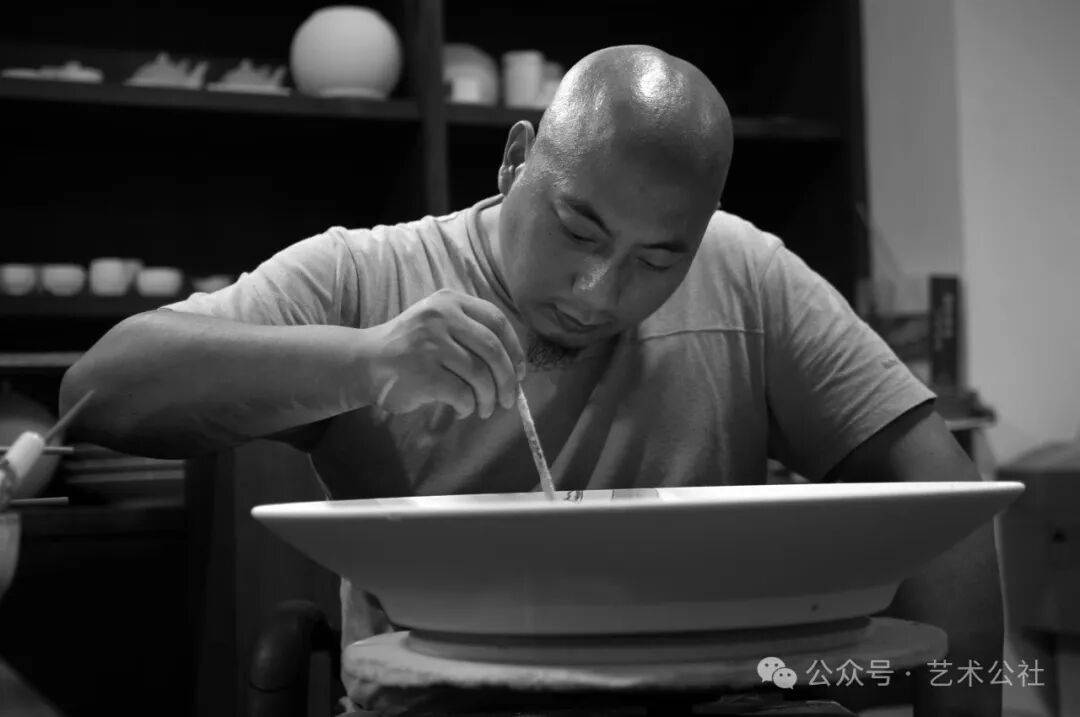

陈亮

1976年出生于上海。

2001年毕业于上海大学美术学院美术学硕士,师从陈家泠。

2001年留校任教于上海大学美术学院,陶瓷工作室教师。

2001年参加上海—仁川城市邀请展。

2002年参加上海美术大展。2004年参加第十届全国美展,作《丙辰四》获得全国美术展陶艺类优秀奖。

2006 年主持“上海半岛艺术中心”“半岛瓷艺馆”“泠窑”。“泠窑”于2013年被评为海派瓷艺上海非物质文化遗产。

2007年参加上海美术大展。

2008年参加中国—加拿大“逸动”美术交流展。

2009年参加德国“移动的城市”艺术展。

2011年参加第二届全国陶艺展。

2013年参加“上海艺术设计”展,家具“椅子”系列获得上海设计新锐奖。

2013年到中国国家博物馆参展,家具《禅意》被国家博物馆收藏。

2014年参加“设计上海”家具展,被评为最值得参观的参展商。

2014年参加第十二届全国美展,作品《探梅》获得全国美术展家具类优秀奖。

2016年参加第三届中国当代工艺美术双年展,作品“遁一”系列入围参展。

装置艺术

装置艺术

《盘子》系列-01

《盘子》系列-02

石榴

向阳花返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (2 个评论)