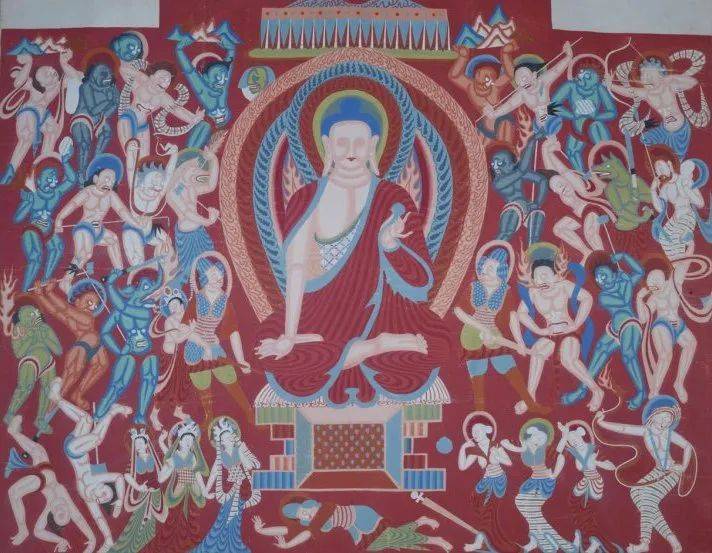

1944年,国立敦煌艺术研究所(现敦煌研究院前身)成立,曾旅居法国的常书鸿任首任所长,他召集、率领了一批受到敦煌艺术感召的艺术家们来到莫高窟,有计划、大规模地开始了临摹敦煌壁画和彩塑的壮举。

第一代莫高人在长期实践中,总结出敦煌壁画临摹的主要三种方式,即现状临摹、整理临摹、复原临摹。

1.现状性临摹是将被历史磨损的壁画现状进行客观复制的临摹方法。这项工作的目的是,真实记录壁画演变过程,表现壁画的现存状态。

2.整理临摹是对壁画残损部分进行有选择性的复原的临摹方式。这项研究的目的是整理有价值的图像信息,为相关内容的研究提供第一手资料。

3.复原临摹是指再现壁画初绘时期的造型特点、线条形式、色泽面貌的一种临摹方法。这种研究方法的目的是,去除历史给予的破损痕迹,准确科学地再现壁画的原始风貌。

临摹作为一门学问,需要临摹者以学者的态度去读解古代壁画艺术的深刻内涵,研究不同的时代特色,捕捉历史气息,揣摩古人意趣,了解工艺流程,掌握技术技巧。

因此,临摹画作能通过画家的眼和手,帮助观者认识敦煌壁画本来的艺术精神。

本文选用十位上世纪四五十年代坚守敦煌的画家的经典之作,以期用读画的形式,让更多人读懂敦煌何以生生不息。

常书鸿:北魏 第254窟 萨埵那舍身饲虎

常书鸿油画临摹

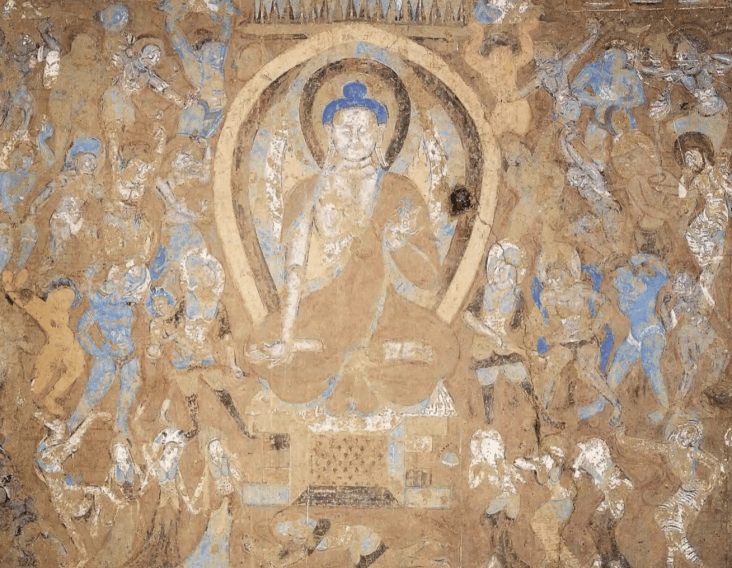

敦煌壁画莫高窟北魏第254窟

萨埵那舍身饲虎

原壁画

按照佛教经典的分类传统,“本生”描述的是释迦牟尼佛前世所做的众多善行故事。这些善行的积累导致了释迦牟尼能够最终成就佛果。《舍身饲虎》分为5个情节、7个画面,将人物、地点、情节,以连续构图的方式连接在同一时空转换,即采用了从印度、中亚传来的异时同图手法。

故事内容:古印度国有三位太子,一日入山游玩,见一母虎带领数只幼虎,饥饿逼迫,奄奄一息。三太子摩诃埵欲以身救饿虎,卧于虎前,饿虎无力啖食。萨埵又爬上山崖,以竹枝刺颈出血,跳下山崖,饿虎舐血后啖食其肉。二兄久不见萨埵,沿路寻找,终于找见萨埵尸骨,惊慌回宫禀告。国王和夫人赶至山林,抱尸痛哭。随后收拾遗骨,起塔供养。

画中舍身饲虎的情节放在显要位置,以突出故事主题。在饲虎的情景中,萨埵的手仍在全力支撑着老虎的脚,这个细节着重表达了萨埵的舍身奉献。画面结构严密,穿插合理,繁而不乱,在统一的整体中又富于变化,是莫高窟早期艺术的代表作品。

图 说

敦煌研究院第一任院长常书鸿曾在自叙中多次提到此图,他说:“我不是佛教徒,不相信轮回转世。但如果真的有来世,我还将是常书鸿,还将把自己的生命献给光辉灿烂的敦煌艺术。”

为了敦煌的事业,其第一任妻子无法忍受当地的生活条件离开了他和两个孩子,但这也无法改变常书鸿留在敦煌的决心。保护敦煌对于常书鸿来说,就像悟道成佛对于萨埵太子。

他说自己常想起赴敦煌前于右任的叮嘱,到敦煌第一要看的就是这幅壁画。而后他到莫高窟临摹的第一幅壁画,就是《萨埵那王子舍身饲虎图》。

他无比感慨地说:“太子可以舍身饲虎,我可以此生只为敦煌活。”

常书鸿用这幅蕴含大无畏牺牲精神的壁画勉励自己,也勉励他的同事们——选择敦煌就是选择了牺牲。

莫高窟九层楼 常书鸿油画

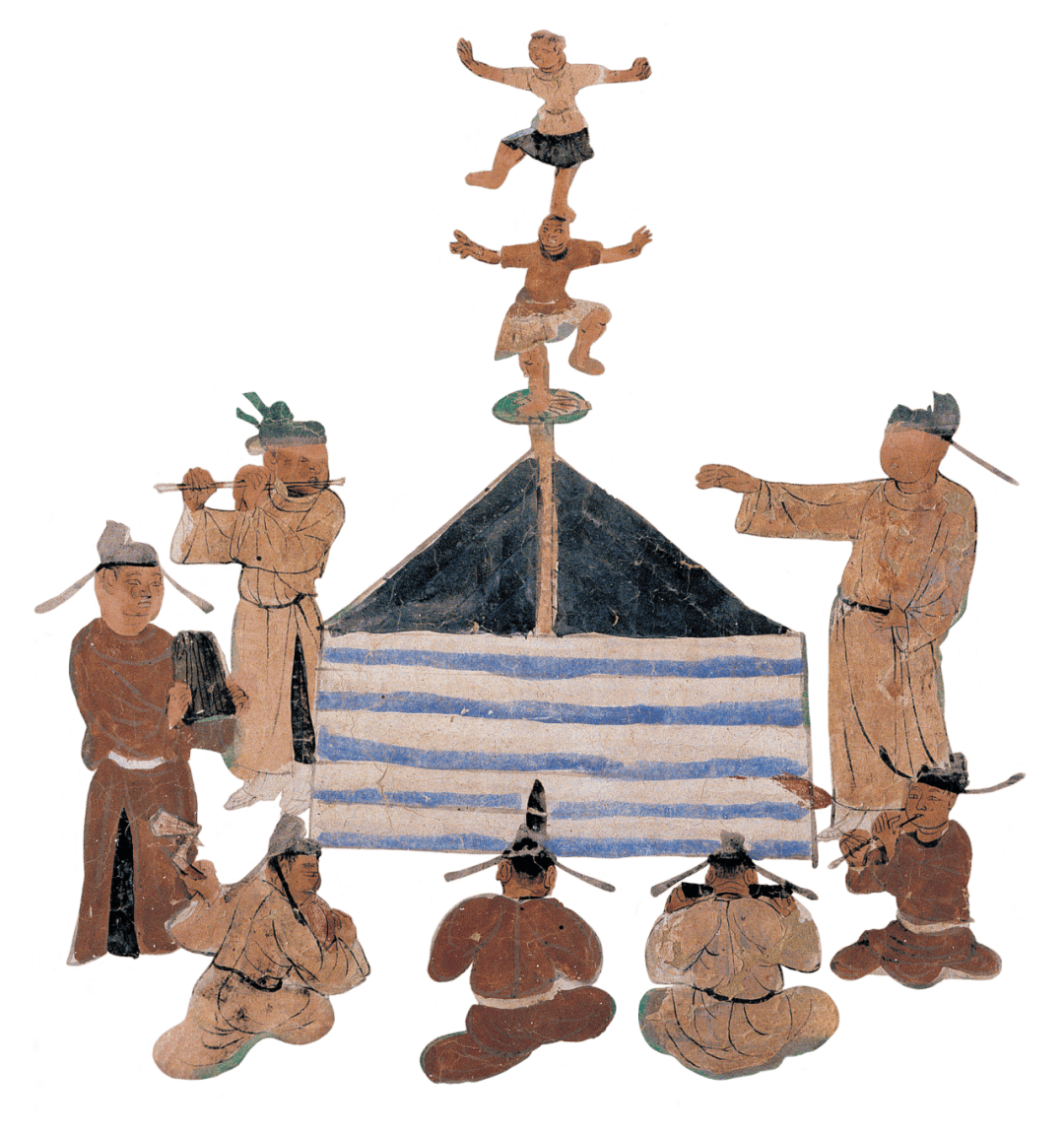

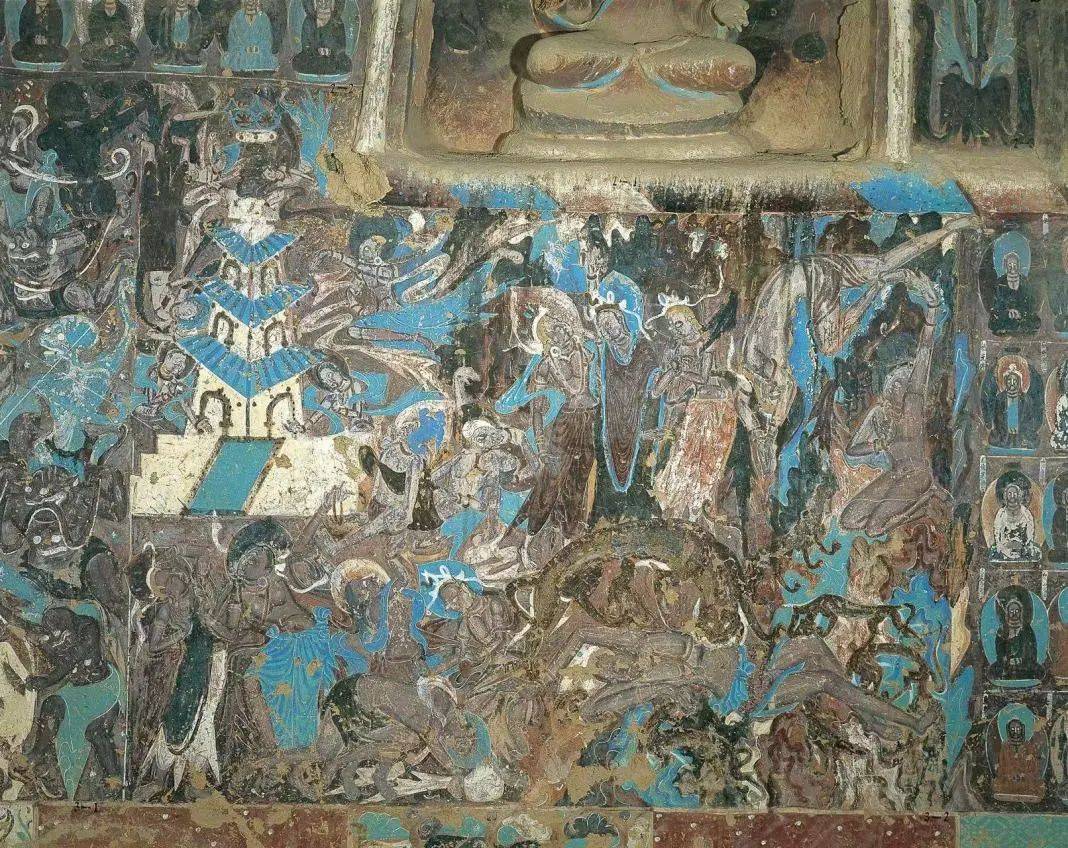

段文杰:北魏 第263窟 降魔变

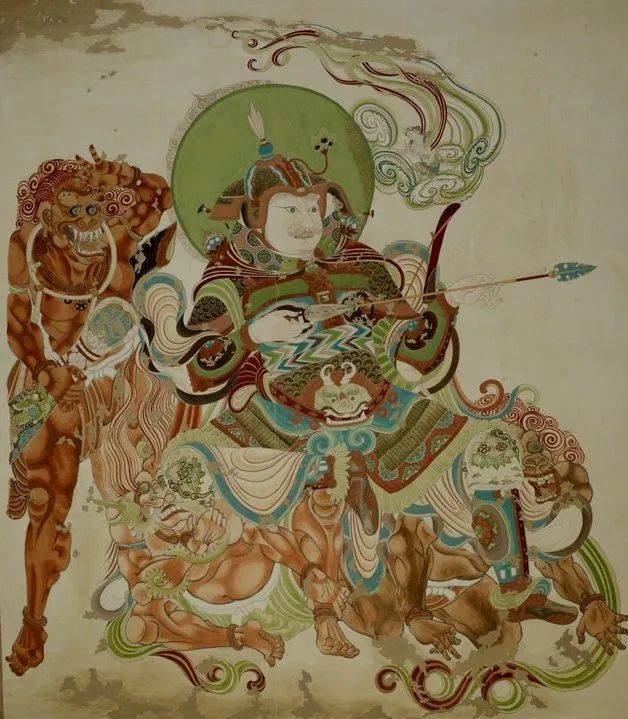

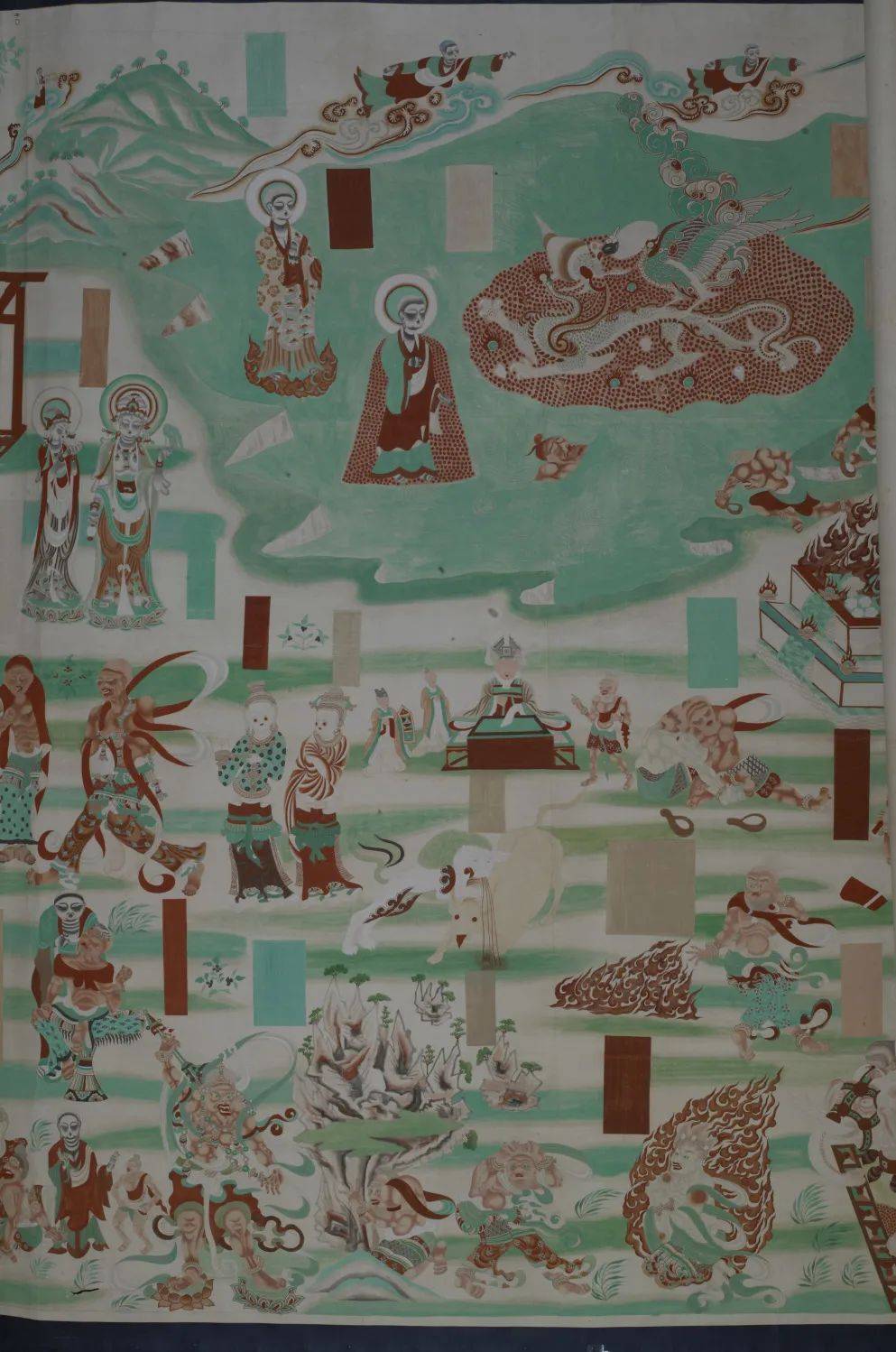

段文杰临摹莫高窟

第263窟降魔变

原壁画1

原壁画2

左右

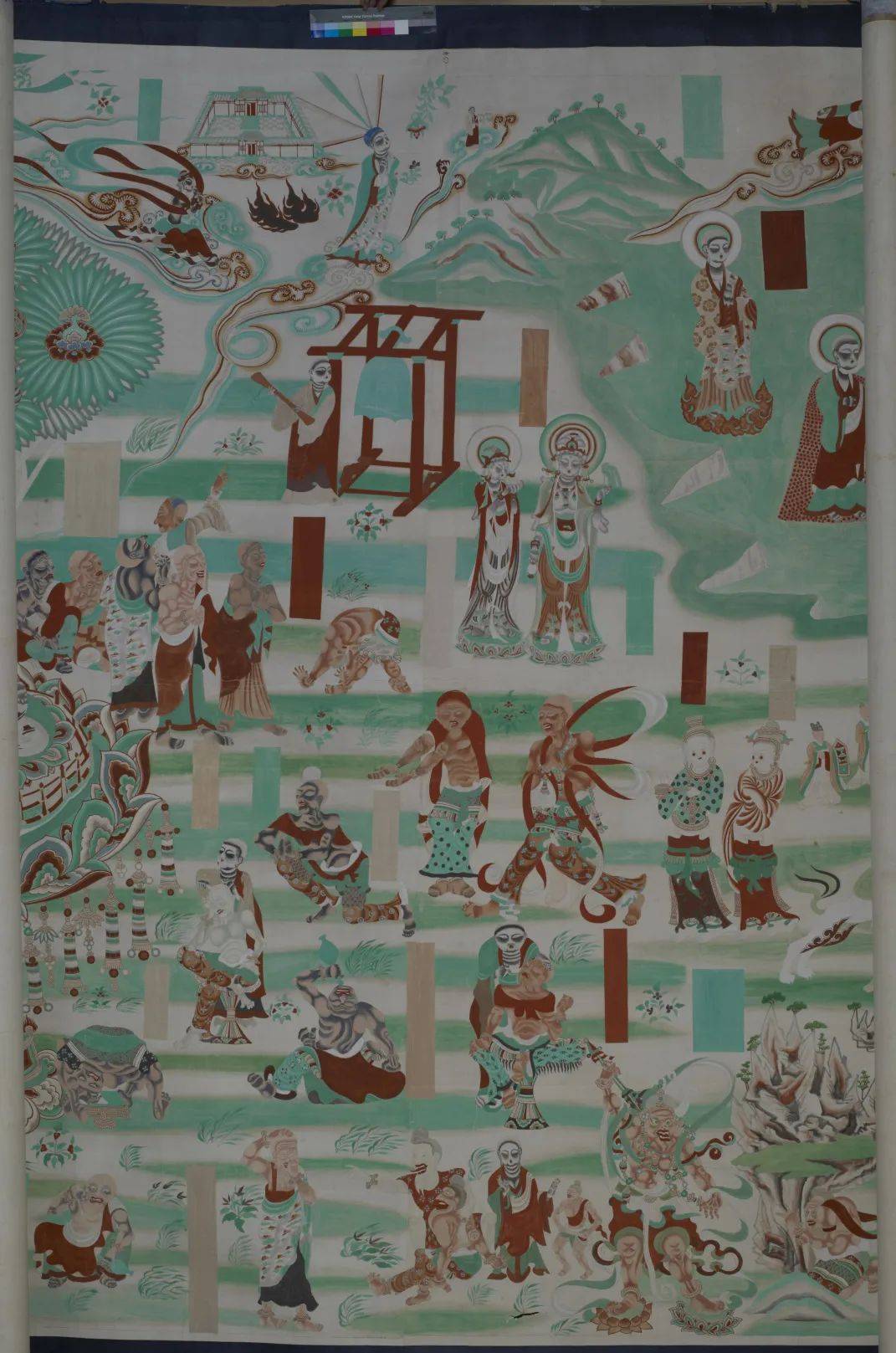

这幅降魔变画释迦牟尼于菩提树下结跏趺坐,深入禅定,即将成道。周围展示魔王波旬率领魔女、魔军扰乱佛法的场面。左下角妩媚的三魔女弄姿作态,诱惑释迦,右下角在释迦的法力下,魔女变成丑陋的三老妪。画面上部,诱惑不成,魔军大举进攻,现出“猪鱼驴马头,驼牛兕虎形,狮子龙虎首”;“或一身多头,或身放烟火”;“或长牙利爪”,“执戟持刀剑”;“或呼叫吼唤,恶声震天地”。释迦再施法力,使魔军“抱石不能举,举着不能下,飞矛戟利,凝虚而不下,雷震雨大雹,化成五色花,恶龙蛇毒,化成香气风”。(《佛所行赞·破魔品》)。释迦不动声色,不离座位,施降魔印,垂首按地,降服魔军。惨败的魔王与魔军,无奈只得向释迦下跪求饶。

作者用动静对比的手法,通过魔王与魔军的惊惶失措,丑态百出,衬托出释迦的镇定自若,佛法胜利;以丰富的想像力和高度的艺术夸张,对魔军给以奇形怪状、丑陋狞恶的刻画,形成美与丑的鲜明对比。以主体式“异时同图”结构,把曲折复杂的情节巧妙地组合在同一画面上,铺排有序,多而不乱,主题鲜明。此画构思和布局与印度阿旃陀石窟第1窟降魔变壁画比较接近。画面线描秀劲圆润,凹凸法晕染细腻柔和。魔女头戴宝冠,披长巾,穿半袖衫、背子、长裙,这种服饰是受波斯影响的西域装。

图 说

此图是段文杰先生所试验的“色彩复原作”,力图复现北魏时期原壁画的鲜艳色彩,并采用复原性临摹的方法,即再现壁画初绘时期的造型特点、线条形式、色泽面貌。其目的是去除历史给予的破损痕迹,准确科学地再现壁画的原始风貌。

这幅色彩如新的复原摹品,从造型上可以看出描手、画脚、开脸、点晴等方面的时代特色以及中国线描的造型功能和传统风采,也可以看出印度凹凸晕染法在流传过程中的变化。它是从西夏壁画下层剥出的,颜色线条基本完好,经过观察研究和整理,恢复了它的本来面貌,通过它可以体会出明显的西域风格,是北魏时期中西艺术互相交融的范例。

段文杰谈到“根据临摹赋彩的方法之一——恢复原貌:即恢复到壁画刚完成时的新面貌。……我曾根据第263窟剥出未变色壁画,观察并与第285窟未全变色壁画比较,探索色彩演变规律,复原菩萨三身,还复原了第263窟《降魔变》……”。

霍熙亮:中唐 榆林窟第15窟 南方天王像

霍熙亮临摹敦煌壁画-榆林窟

中唐-第15窟南方天王像

原壁画

这身天王为南方天王,又名毗琉璃或增长天,位于洞窟前室南壁,身穿将军甲胄,手持弓箭半跏坐在两个小鬼的身上,一个小鬼还在用劲撕扯并猛咬一条大蛇,大蛇表情痛苦仿佛在尖叫;另外一个小鬼则已经屈服。天王身后跟着一个夜叉鬼,手抱箭囊,巨口獠牙,怒目圆睁,长发卷曲,并扬起手掌搭凉棚。

图 说

如今,最接近原壁画的临品是霍熙亮先生的临摹品。

由于原作已经被自然和人为损毁较严重,部分细节漫漶或者脱落,霍先生的白描稿以及整理临摹的色稿已成为后世临摹的范本。

在敦煌的一生中,他独立临摹壁画 33 幅,合作临摹壁画 118幅。完成榆林窟、东千佛洞、西千佛洞等石窟内容总录,合作完成榆林窟洞窟题记。他不善言辞,但他的研究从不取巧,肯下笨功夫,用双脚牢牢抓住敦煌的土地,出现在莫高窟、榆林窟的大量研究成果中。

在敦煌近60年的时光里,他说:“我虽然不善言辞,但我愿用我的画笔,让更多人了解并爱上敦煌。”

他的贡献永远铭刻在敦煌的历史中,他的莫高精神永远激励着后来的探索者们继续前行。

李承仙:西夏 榆林窟第2窟 水月观音

李承仙临摹敦煌壁画

榆林窟-西夏

第2窟-水月观音

原壁画

水月观音为佛教三十三观音像之一,相传由唐代画家周昉所创,观音坐水中岩石上,身光皎洁如月轮,有“一睹其相,万缘皆空”的意境。唐画水月观音今已无存,敦煌壁画水月观音始见于五代,至西夏晚期成为鸿篇巨制。

这幅水月观音,与另一幅同样精美的水月观音分布西壁门南北两侧。画面上南海茫茫,景色寥廓,在透明的巨大圆光里,显现出头戴金冠,长发披肩,佩饰璎珞环钏,腰系长裙的观音菩萨。其双腿一屈一盘,一手撑地,一手修长的手持轻拈念珠,半侧身若有所思,坐在有如琉璃般光滑,又有浮云般飘渺的岩石上。身后山石如苍松般高耸入云,石缝间修竹摇摆,远处虚无飘渺,空中有一对鹦鹉双飞,景色宁静优美,似在仙镜。对面一人云中而来,巾幞裹头,大袖长襦,披云肩,双手合十礼拜观音。整个画面有动有静,绿色与蓝青色的运用,达到出神入化的境地。

图 说

中国壁画使用水粉颜料着色,比一般卷轴画要来得厚重。原有壁画的颜色,因质地不同,在长年的日光及风沙的侵蚀中,不同程度地变色、褪色了。临摹的人必须掌握不同质地的颜色变化规律,然后才能比较自如地从事临摹。

李承仙一再强调:“敦煌壁画之所以绚丽多彩,是选用的矿物颜料,自然朴实。一定要注意顔色的搭配和合理运用。”

她在这方面也下了许多功夫,因此她能按照壁画颜色变化的规律,如石青、石绿采取饱和的平涂,银朱变色看它含粉量的多少,采取平涂未干时即施烷染等不同的操作方法,这样,在色彩效果上,就比较能够接近原作了。

李其琼:初唐 第329窟

乘象入胎&夜半逾城

李其琼临摹敦煌壁画

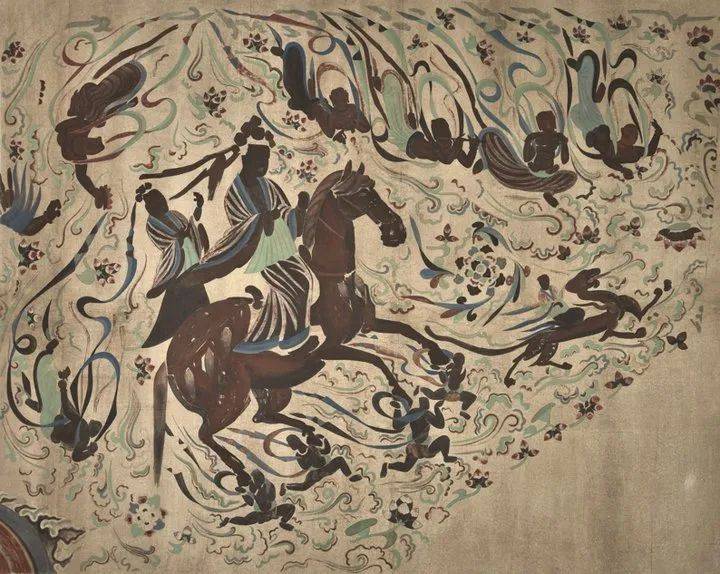

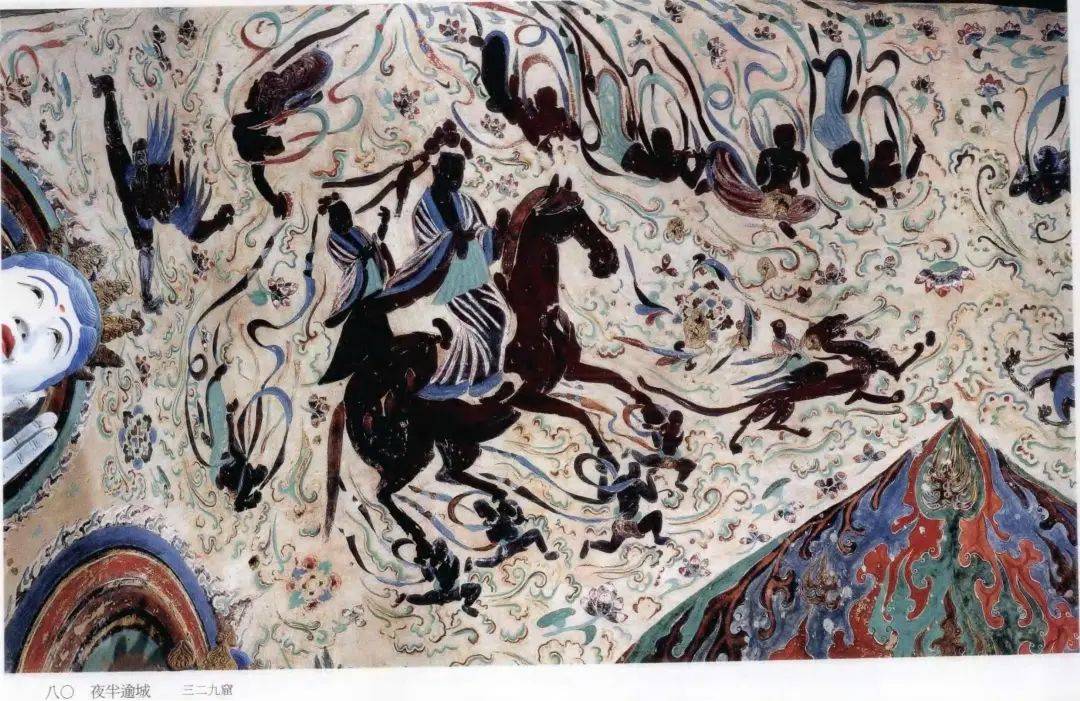

莫高窟-初唐-329窟-夜半逾城

李其琼临摹敦煌壁画

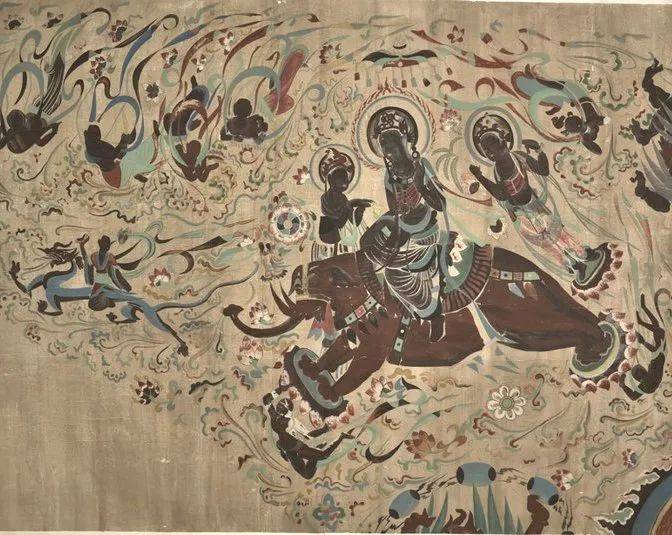

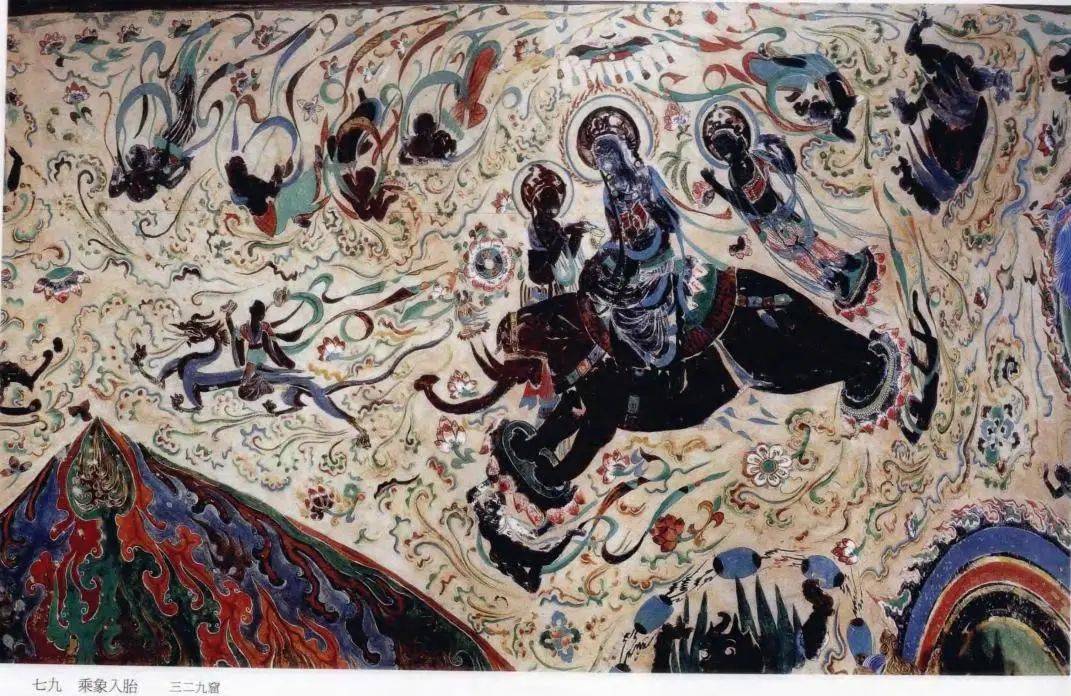

莫高窟-初唐-329窟-乘象入胎

夜半逾城原壁画

乘象入胎原壁画

左右

依据佛经,释迦牟尼出家前的俗世是以乘象入胎开始,以夜半逾城作结。因此乘象入胎和夜半逾城在敦煌石窟壁画中多呈左右对称布局。

《乘象入胎》表现摩耶夫人夜梦菩萨乘六牙白象前来投胎的情节。图中菩萨云髻宝冠,上身袒裸,坐于象背,侍从前后相随。大象脚踏莲花,天人承托奔腾于空。象前有乘龙仙人引导,后有天人护卫。成群伎乐飞天奏乐散花,披巾飘带迎风飞舞,天花乱坠,祥云瑞气,将整个画面装饰得五彩缤纷,喜气洋洋。

《夜半逾城》描绘释迦作太子时,为求“解脱”之道,立意出家,夜半乘马逾城,入山修行的情景。画中悉达多太子戴宝冠,乘马握缰,天神托马蹄,飞奔于空。马前有骑虎仙人开道,后有天女、力士护卫。伎乐飞天奏乐散花,云彩飞动,天花旋转,一派动的境界。

图 说

李其琼先生在《我的敦煌情缘》一文中提及“读画”,分为画内、画外两个空间,画内即色彩、线条等技法和空间布局,画外则涉及画作的思想内容及背景知识,而且更重要的是“文物工作者的临摹,要求客观临摹,不允许画‘我所看见的敦煌’”。

第329窟龛顶的《乘象入胎》和《夜半逾城》,画面很大,人物众多,色彩丰富,李其琼在临摹中倾注了极大的精力,反映出唐代壁画厚重而丰富的色彩,如马和象身上的大块颜色既表现出历经千年的沧桑感,又没有干枯和板滞之病。故事主题是庄重的,主要人物是沉着的,而周围同彩云一起飞舞的天人却是自由的。画面上主人公及其所乘象、马之重,与飞天及鲜花、彩云之轻形成对比;凝重的主题与天空飞舞的轻快形成对比,这种艺术效果正是李其琼“和古人认真对话”的结果。

史苇湘:晚唐 第9窟 女供养人

史苇湘临摹莫高窟

晚唐-第9窟-女供养人

原壁画

莫高窟第9窟是晚唐时期敦煌归义军节度使张承奉修造的功德窟,画面上三位贵族妇女供养像立于一华丽的毡毯之上,均大袖裙襦,轻纱帔帛,服饰艳丽,云头履。屈臂合十或手持供养。第二身正在回头与第三身说话状;另在第一、二身之间下面立一光头小孩,身骑竹马,举头张望;她们身后的供养侍女或束高髻,或束双丫髻,神态各异,或在注视前面的女主人,或在回身讲话,或作窃语状,整幅画面富于生活气息。

图 说

“绘画的另一重要特征,就是用笔墨色彩表达对美的感受,对客观世界的认识,莫高窟几乎无处不在做这样的追求,那些流畅明快的线条、所表现的夺壁欲出形象:沉思庄严的佛陀、雍容妙曼的菩萨、谨淳忠厚的佛弟子、威武雄壮的天王……还有那些壮丽的楼阁、活泼跃动的飞禽奔兽、透明的水池、娇艳的莲花……每一个洞窟都像我小时候玩过的‘万花筒’,决不重复地变换着场景。”

正是对敦煌艺术的“一见钟情”,才有了这个四川青年在敦煌临摹几十年的“一往情深”。在莫高窟不断的学习与实践中,史苇湘对敦煌知识的熟悉达到了“活字典”的程度,可谁知晓,这一切都是为了临摹,即将敦煌艺术最大限度地保存下来所作的铺垫性努力呢。

欧阳琳:隋代 第402窟 飞马联珠纹饰

欧阳琳临摹敦煌壁画莫高窟

隋代-402窟-飞马联珠纹边饰

原壁画

联珠纹是一种骨架纹样,是中国传统文化中的一种几何图形的纹饰,通常指由一连串大小基本相同的圆点或圆珠组合而形成的圆形、菱形或其他纹样,成一字形,圆弧形或S型排列,有的“珠”为实心圆,有的为空心圆,还有的是同心圆。

这些圆形联珠中填充了飞马的图案,它们仿佛在虚空奔跑,飞马们两肋生翼,羽冀如鹰翅,并与马身不同色,格外醒目,画面整体带有明显的波斯萨珊风格,是当时工匠对异域纺织品的艺术再现。

图 说

图案是敦煌石窟艺术中重要的组成部分,它们独具形态,纹样丰富,色彩绚丽,承继关系明确,发展脉络清晰。这些装饰图案华章异彩,像一条精美的纽带把石窟建筑、壁画、塑像联结成风格多样的有机整体。

欧阳琳在临摹的同时专注于敦煌图案的研究,从藻井、平棋、人字披、边饰、龛楣、圆光、华盖、幡幢、桌帏、地毯、地砖、香炉的图案纹样中,寻找植物纹、动物纹、天人、飞天、佛、菩萨、神灵异兽、龙、凤的独特含义。通过扎实的临摹,她发现了一个书斋学者无从触及的世界。

80岁时,欧阳琳被迫放下握了一辈子的画笔,老人说:“我画不成了,画画费眼力得很。”她开始用另一种方式继续笔耕不辍,她在82岁出版《敦煌壁画解读》,83岁出版《敦煌图案解析》《史苇湘欧阳琳临摹敦煌壁画选集》。

李复:中唐 第158窟 各国王子举哀图

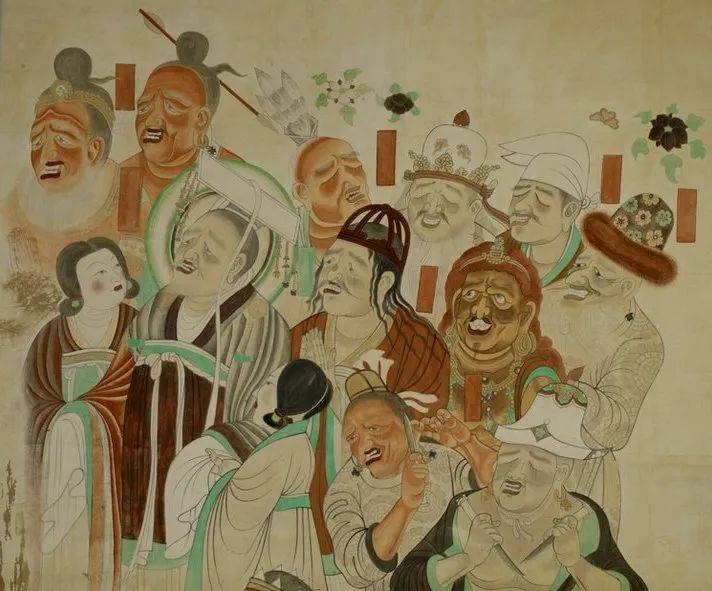

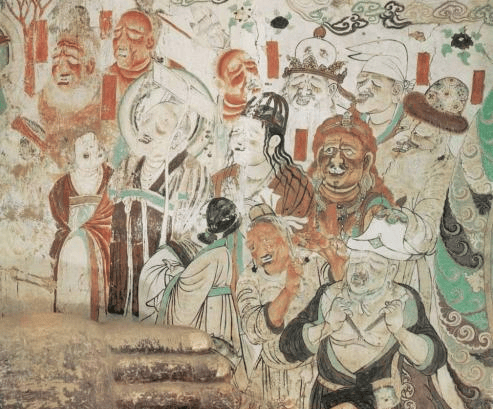

段文杰、李复临摹敦煌壁画

莫高窟-中唐-158窟各族王子举哀

原壁画

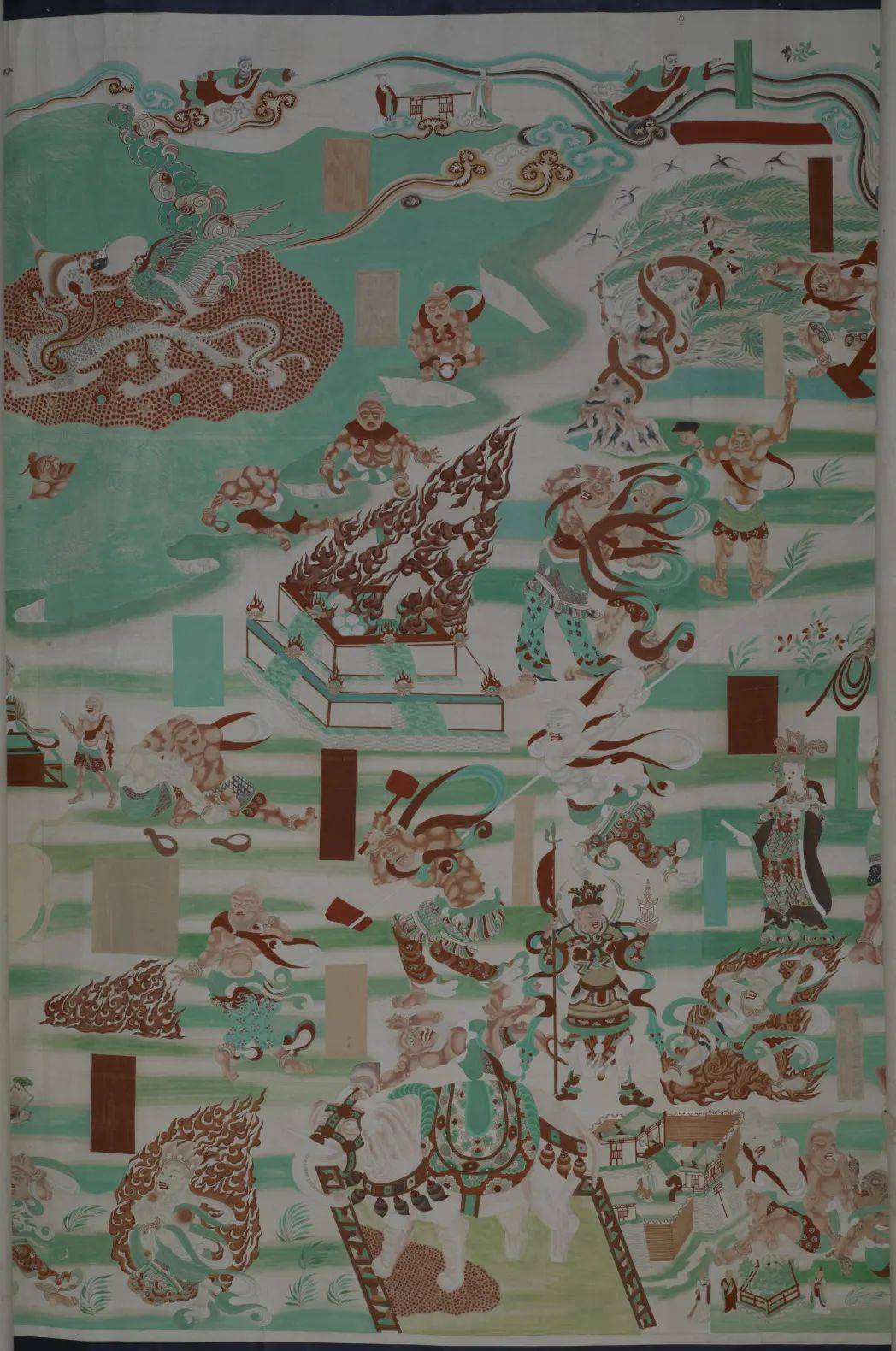

《各国王子举哀图》临摹自莫高窟第158窟北壁壁画,此洞窟营建于中唐吐蕃统治敦煌晚期前段。

临摹的这幅壁画表现的人物包括唐、吐蕃、吐谷浑、突厥、回鹘、波斯、新罗等国人等。吐蕃赞普站于前列,头部绘有背光,其左侧为赞普王妃,可惜这两位人物的头部壁画今已不存。赞普的右侧为一汉族皇帝,由二宫女搀扶。各国王子都作西城王公大臣装束。

他们见到释迦牟尼涅槃后十分痛心,有剖胸刺心者,也有割耳削鼻者,这种以剧烈自残来表达哀悼的方式与西域的丧葬习俗有关,整个画面表现了在俗信徒因得知释迦入有关,整个画面表现了在俗信徒因得知释迦入灭而极度悲痛。

图 说

作为张大千的绘画和装裱助手,为其改名为李复,“复”即为复原敦煌之美。

三年多的时间里,他跟着张大千奔走在敦煌石窟内,帮助勾线打杂、临摹壁画。当张大千结束敦煌的行程离开时,曾想把李复带回成都留在身边,但他最后选择留在敦煌。

1953年至1985年他在敦煌文物研究所、敦煌研究院美术研究所专职装裱壁画临本,同时承担一部分临摹任务。他装裱的临本有两千余幅,曾装裱过最大的画:长9米、高4米,白描线稿五百余幅,临摹的作品有五十余幅。

他一生都在敦煌,与壁画作伴。

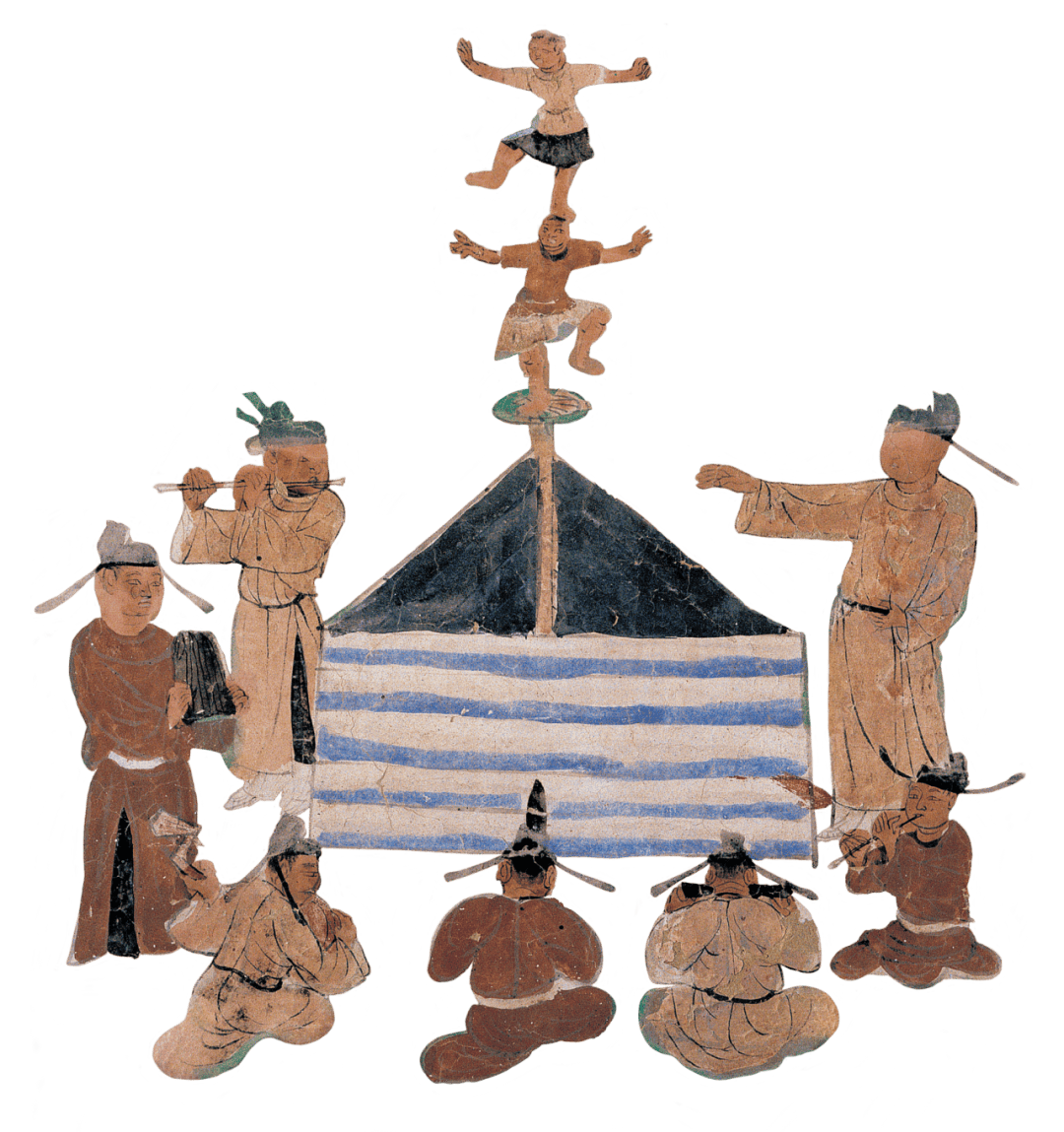

关友惠:五代 第61窟

法华经变譬喻品、安乐行品

关友惠临摹- 莫高窟-61窟-五代

法华经变譬喻品、安乐行品

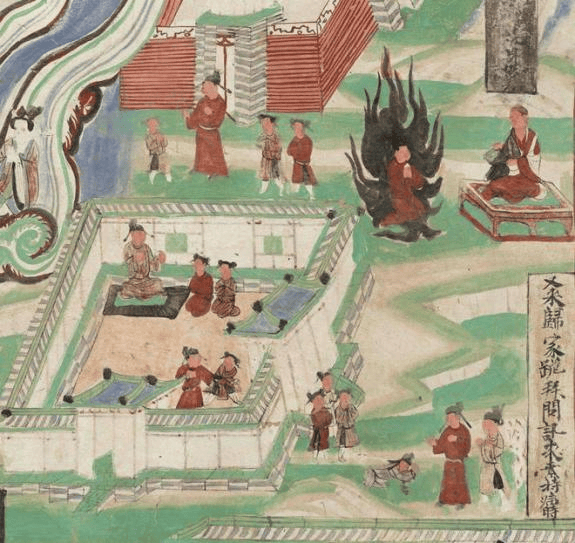

原壁画(局部)

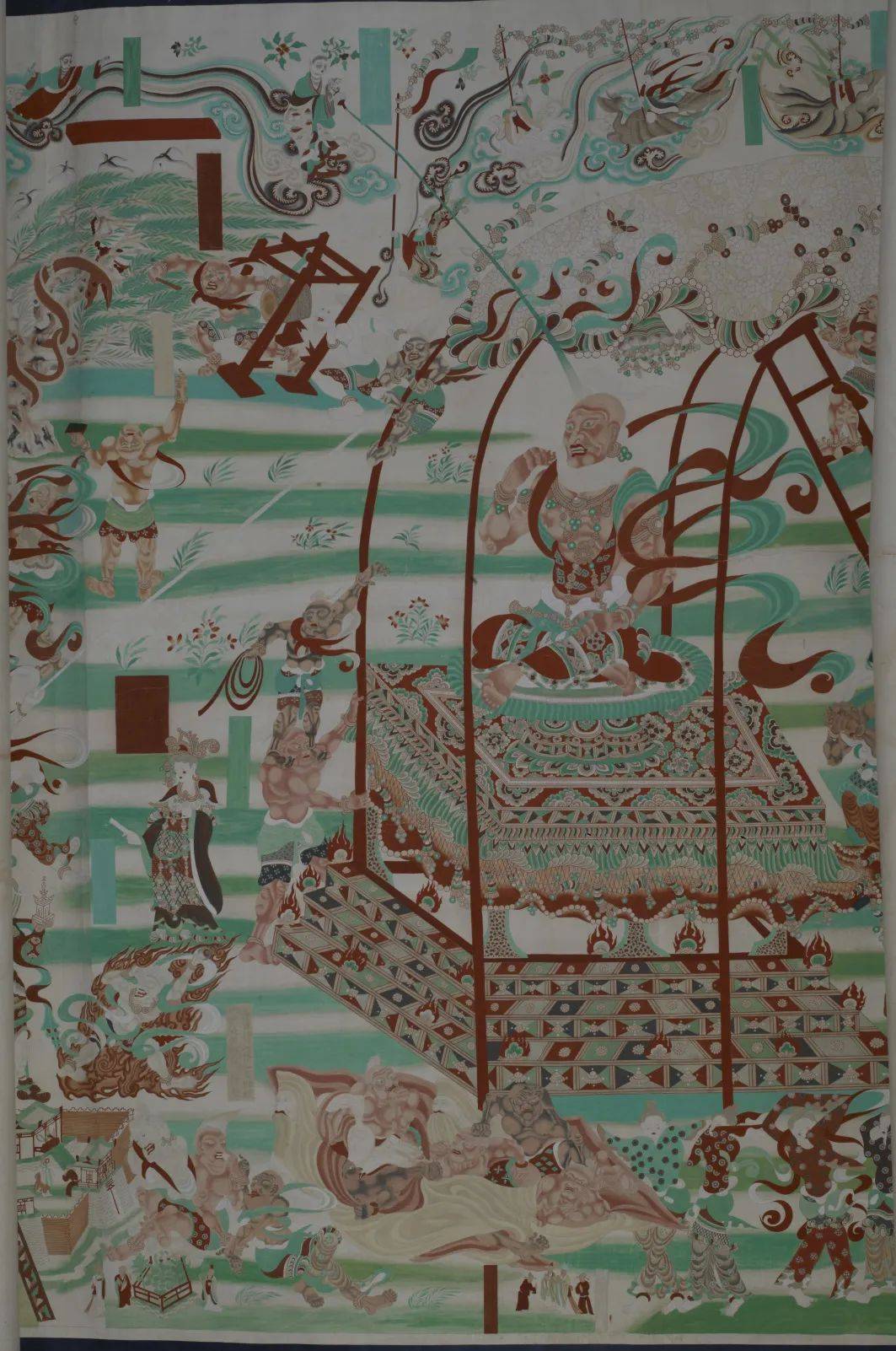

法华经变譬喻品以朽宅喻人世三界,以毒火、猛兽、蛇虫、鬼怪喻三界诸患难,以牛、鹿、羊三车喻佛之大、中、小三乘,以玩耍于朽宅中诸小儿喻三界众生,并以诸小儿父——长者喻佛。画面左侧表现朽宅起火,诸兽怪、蛇虫聚宅相侵,而小儿无知,仍贪玩不舍。长者爱儿,呼儿速出,但小儿愚而不听。最后,长者以牛、鹿、羊三车相诱,小儿喜车乘,争相奔出火宅而得救。其喻意是,世人愚顽,陷三界欲火中不能自拔,佛以大、中、小三乘引导其出三界,灭五欲而得正觉。画面右侧是安乐行品的内容,画面上画出一幅古代作战图,胜者纵马追击,败军边逃边回身张弓抵御;城墙下,俘虏被押过城壕,城中殿堂之前,统兵的将帅们正在报功受赏。

图 说

临摹敦煌壁画,描线是要过的第一关,没有扎实的描线功力,临不出好的临本。

临摹之余,关友惠跟着段文杰先生学习不同时期线描表达的特点,听史苇湘先生讲解壁画上的故事和人物。他逐渐意识到,中国画是用线来造型的,线的好坏直接关系着造型的成败。

在临摹实践中,关友惠的方法是依据原作晕染变色后遗留痕迹,找一些时代相近、可以辨清的人物形象做参照。有人说照相比临摹的更真实,这不假,照相的确比临摹得更多、更快。壁画从墙上弄到纸上来打印当然是个办法,可是当时条件有限,人工临摹从墙上搬到纸上通过用手画,可以将看不见的艺术修为都凝固在这幅艺术品里面。不同人临摹同一张画,放在一起展览,观者肯定能看出之间的差别、优劣,打印的东西就没有这个差别。所以作为文化传承,就需要他们一代一代临摹下去。

关友惠在敦煌莫高窟一生只做了一件事,就是临摹壁画、测量壁画。

万庚育:北周 第296窟 忍冬动物边饰

万庚育临摹-敦煌壁画

莫高窟-北周-296窟-忍冬动物边饰

第296窟为覆斗顶窟,西壁佛龛浮塑龛梁,有莲花化生忍冬纹龛媚。外层边饰忍冬纹,中央两个三裂忍冬纹相对呈桃形忍冬纹形态。龛媚图案彩绘平涂,中央莲花化生结珈跌坐。两侧螺旋状藤蔓分枝忍冬纹叶片巨大,螺旋状藤蔓内各画一小化生头部,藤蔓内画装饰性帷慢垂下。缠枝间忍冬纹上下相间排列,组合密集。色彩以蓝、绿、浅蓝、石青、土黄、黑间隔构成,节奏明快。

忍冬纹作为重要的装饰元素,与火焰纹等图案一起构成了复杂精美的背光装饰,它通常以卷曲的叶片连缀在一起,组成长条饰于壁面,象征坚韧不拔和旺盛的生命力。

图 说

作为徐悲鸿的入室弟子,万庚育在敦煌的岁月中,独立临摹壁画163幅,其中尤擅人物画。

她学的是油画专业,而莫高窟的壁画临摹需要线描功底,是选择东方还是选择西方,是创作还是临摹?这个问题每个人都需要去面对。白天她到洞窟里临摹壁画,晚上则聚在一起练习线描,体会不同时代画师们起笔、收笔时风格的差异。

1955年,万庚育在临摹壁画时忽然有一个想法,要把492个洞窟挨个绘制下来,绘制一幅“敦煌莫高窟全景图”保存下来。想法有了,她就开始忙里偷闲时画,从第一个洞窟开始,一个一个挨个画,大概花费了半个月时间,终于画就了一幅9米长,清晰地反映出了50年代敦煌莫高窟全貌的全景图。

这幅画绘完后,1956年被带到北京在“临摹壁画的展览”上展出,并被《人民画报》刊登。遗憾的是,这份珍贵的原件已经遗失,现能看到的胶片,是用好多张照片合成的,已作为“敦煌遗档”的一个内容被收入甘肃省档案馆保存了。

如今,我们透过万庚育的临摹作品得以窥见四五十年代的莫高窟。

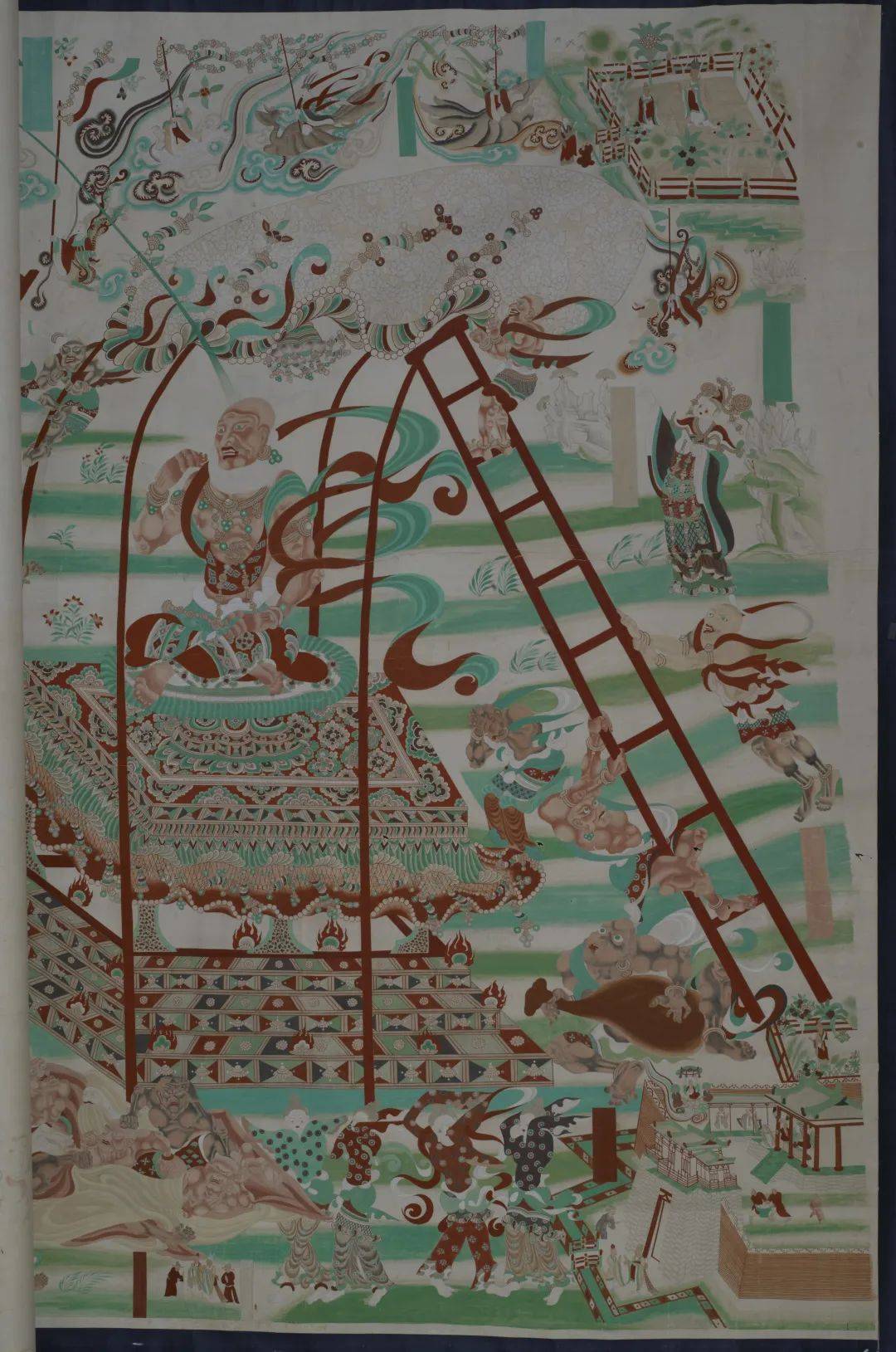

李承仙、霍熙亮、李复临摹敦煌壁画

莫高窟晚唐第196窟劳度叉斗圣

左右

1959 年,参观全国美术展览的创作人员合影

(从左至右)欧阳琳、霍熙亮、李承仙、杨同乐、

常书鸿、万庚育、李复、李云鹤、

何治赵、史苇湘、段文杰、李其琼

来源:究竟敦煌

发表评论 评论 (2 个评论)