想必大家都曾听过关于王羲之书法的一则小故事,讲的是羲之酷喜白鹅,用书法交换一只鹅,此典故就是羲之换鹅帖。李白曾有诗云:“山阴道士如相见,应写黄庭换白鹅。”也正因此,世人皆以为羲之写的换鹅帖写的就是这个《黄庭经》,但在《晋书》中的记载却不是此帖。

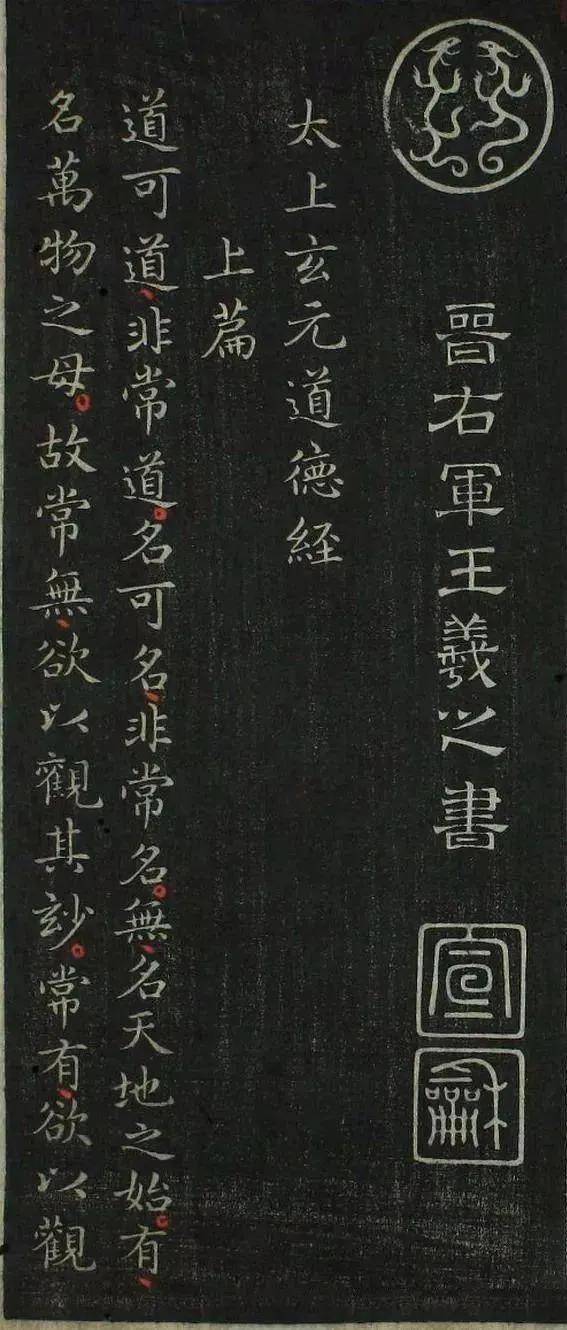

在《晋书》中有明确的记载羲之书写的此帖其内容是《道德经》,而在南朝的《论书表》和《晋中兴书》等历史资料中也是说的《道德经》,其记载的原文是《晋书·王羲之传》中记载:“山阴有一道士,养好鹅,羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:‘为写《道德经》,当举群相赠耳。’羲之欣然写毕,笼鹅而归。”

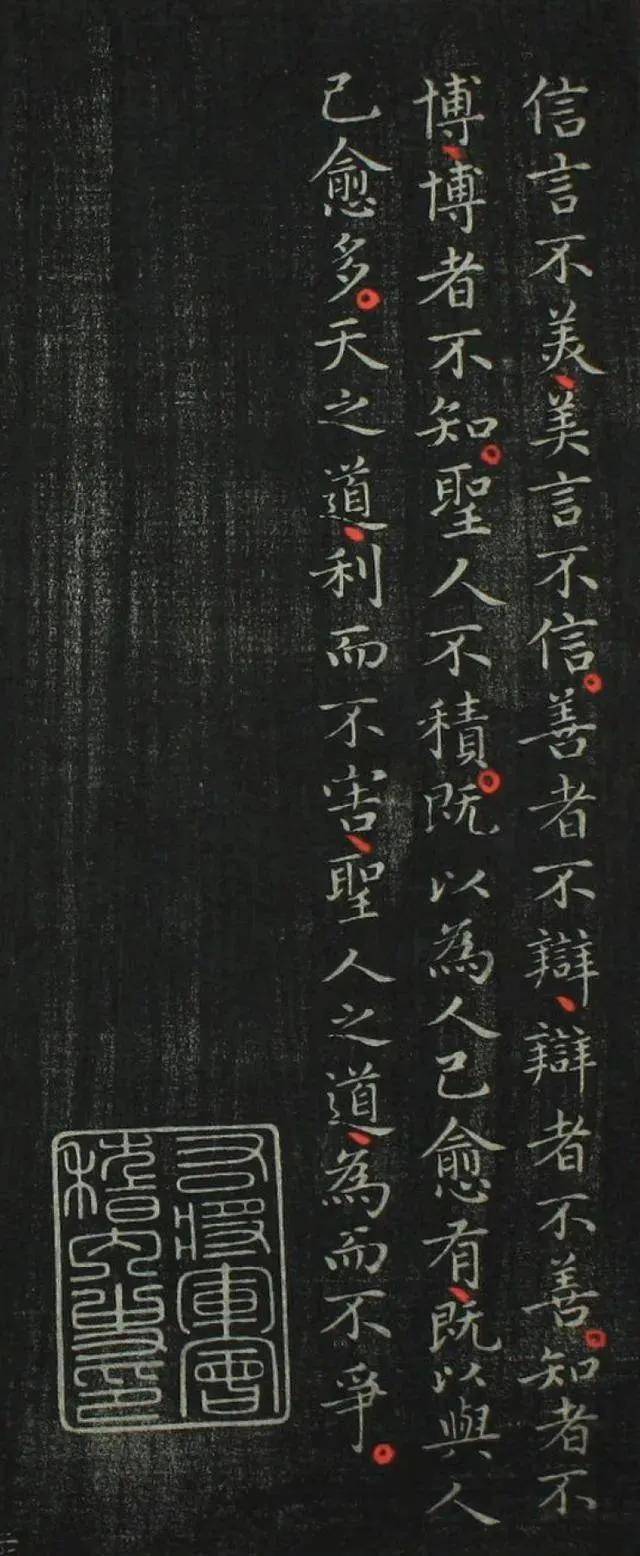

还有就是在美国哈佛大学图书馆中收藏的王羲之小楷《道德经》其后的褚遂良题跋中写到的也是《道德经》,他写的是“右道德经乃晋王羲之遗山阴刘道士书,道士以鹅群献右军者是也”(大概意思就是说这卷书法就是当时王羲之为此所写的)。诸多证明,那么大概率就是李白记错了,真正的羲之换鹅帖应该就是《道德经》而非《黄庭经》。

对于褚遂良的题跋有很大的作用,因为什么呢?首先你得知道褚遂良在当时当的是什么官职,他可是唐太宗的 “鉴书官”,一生鉴真辨伪从无失手,其记载的可信度远超民间传闻。这段题跋的出现就与《晋书・王羲之传》中 “为写《道德经》,当举群相赠耳” 的记录严丝合缝。

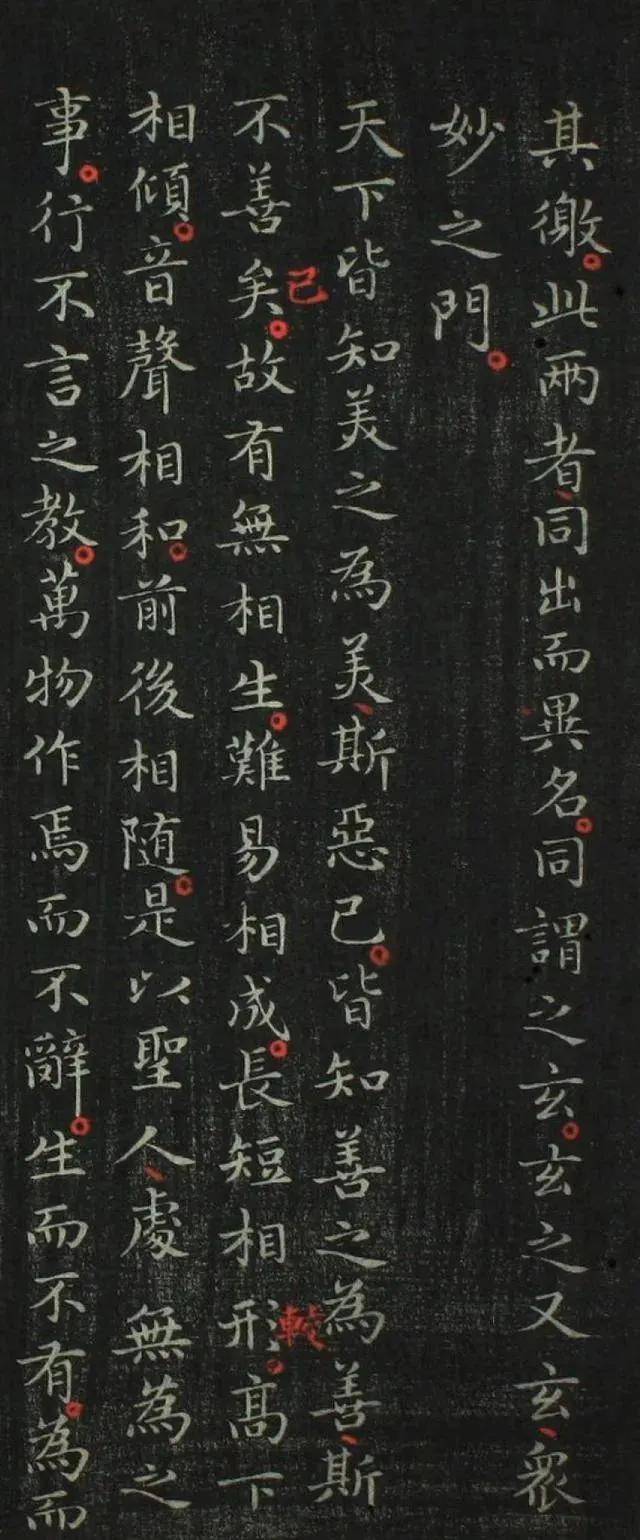

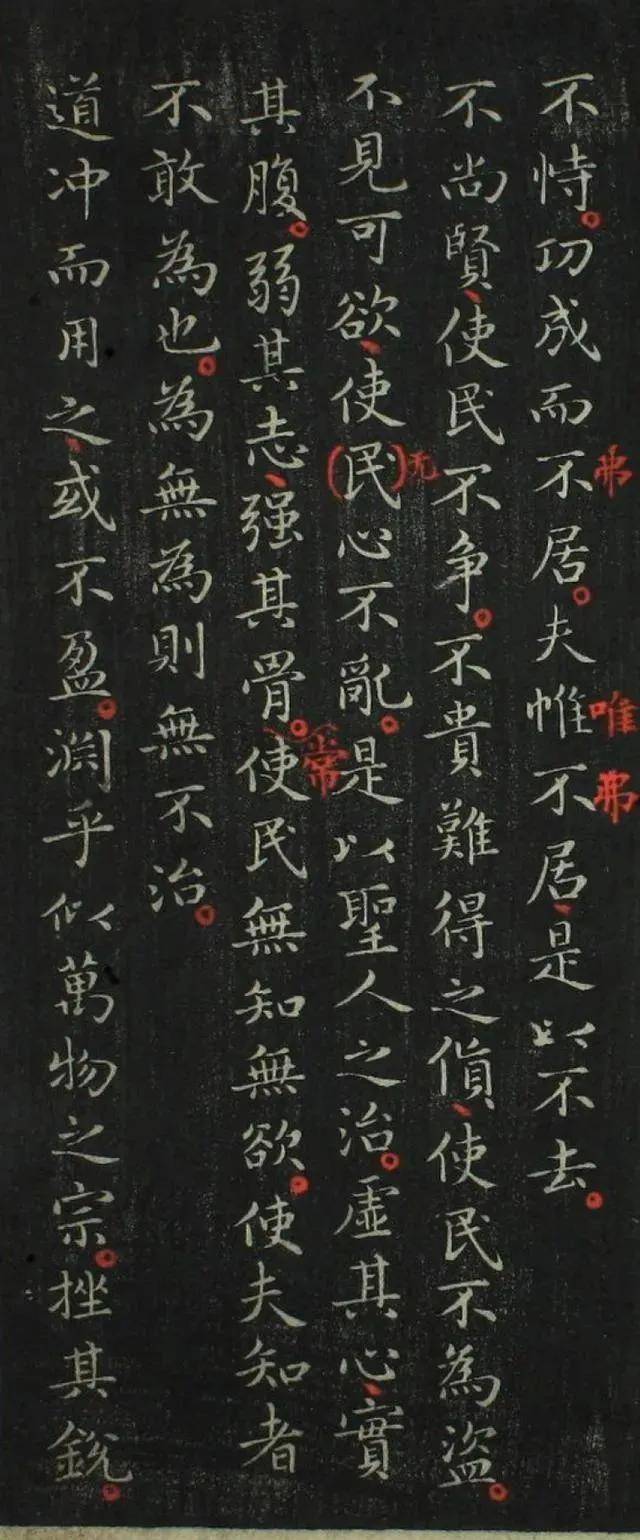

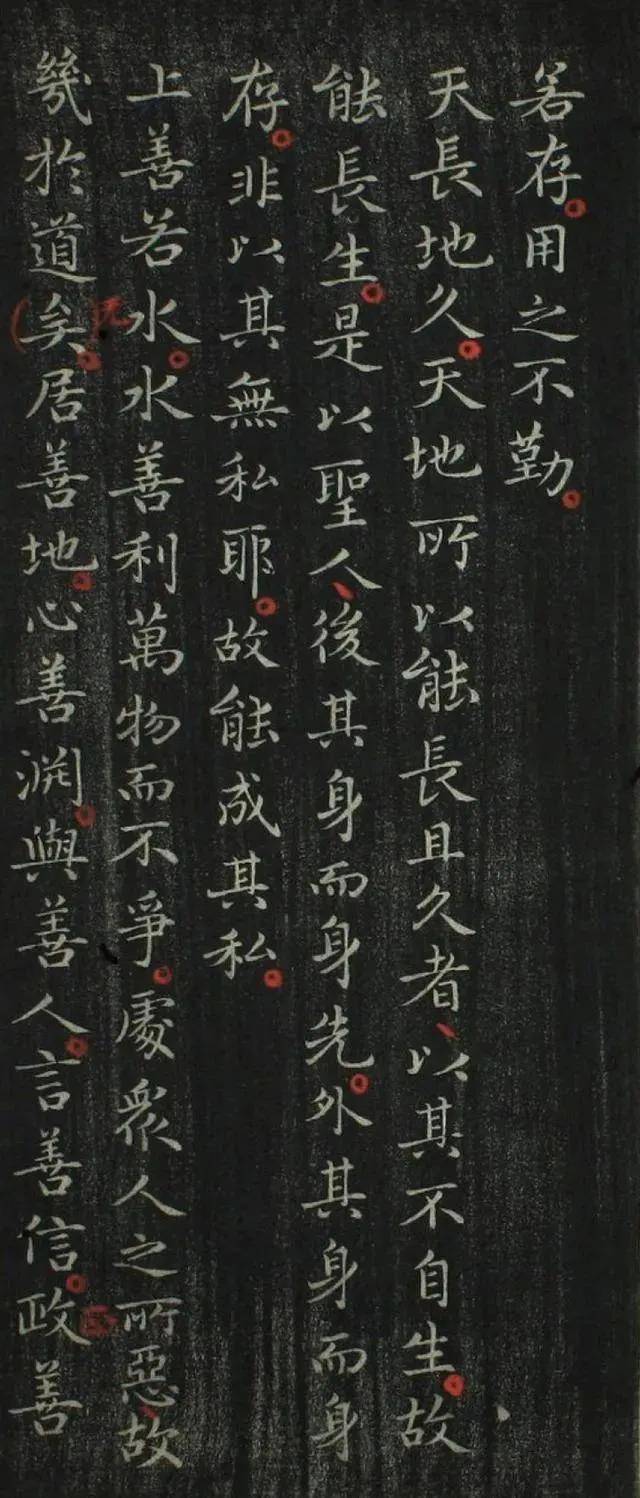

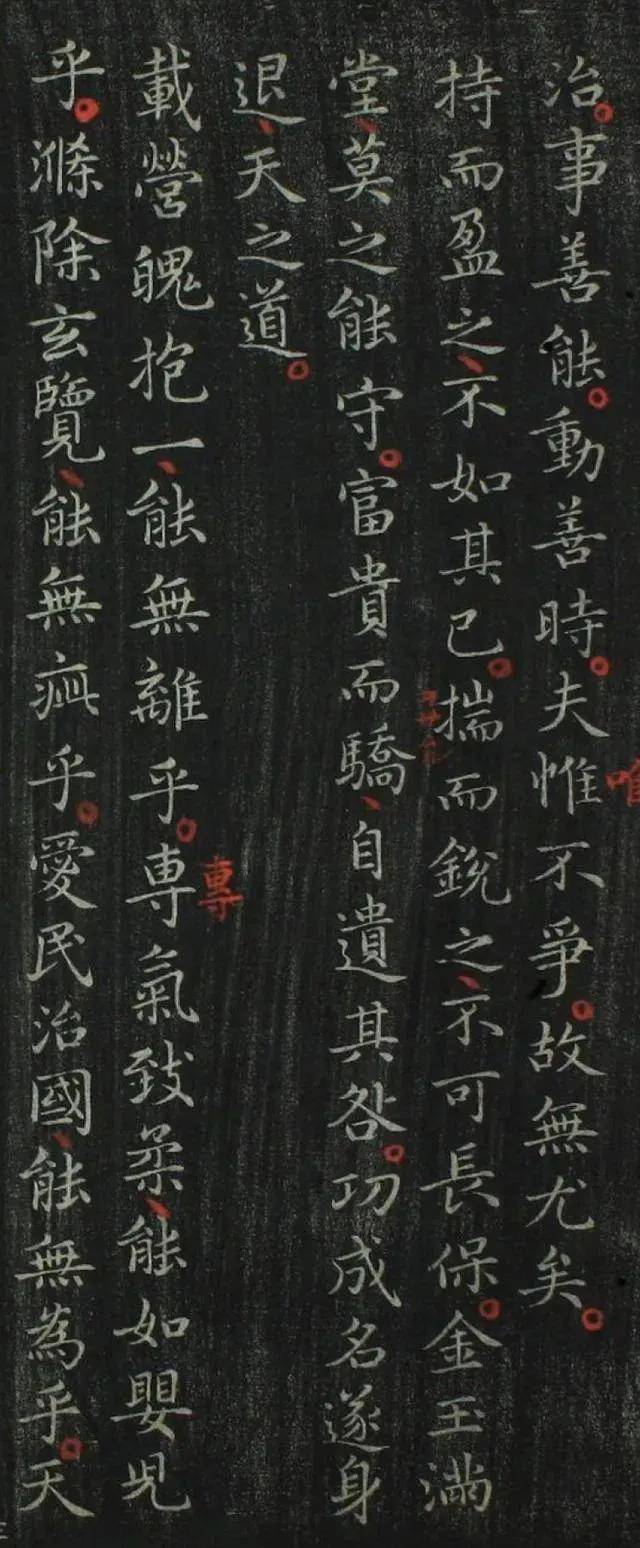

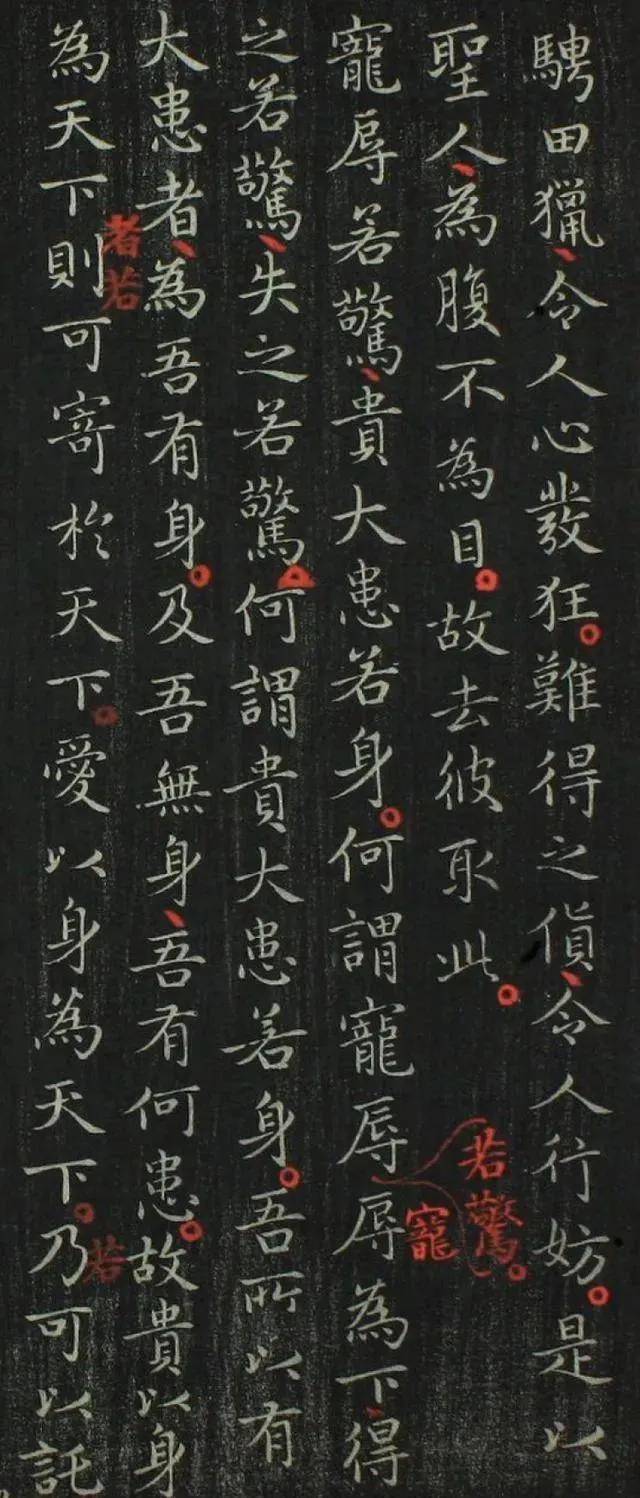

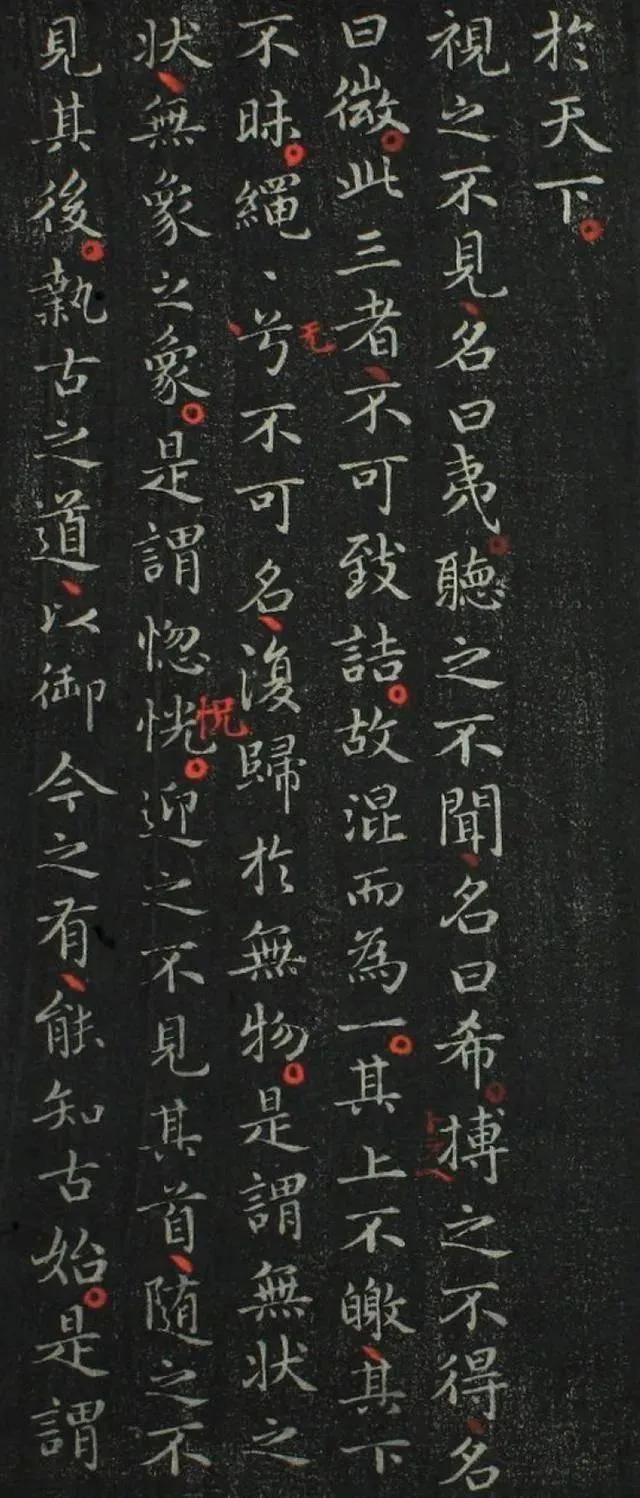

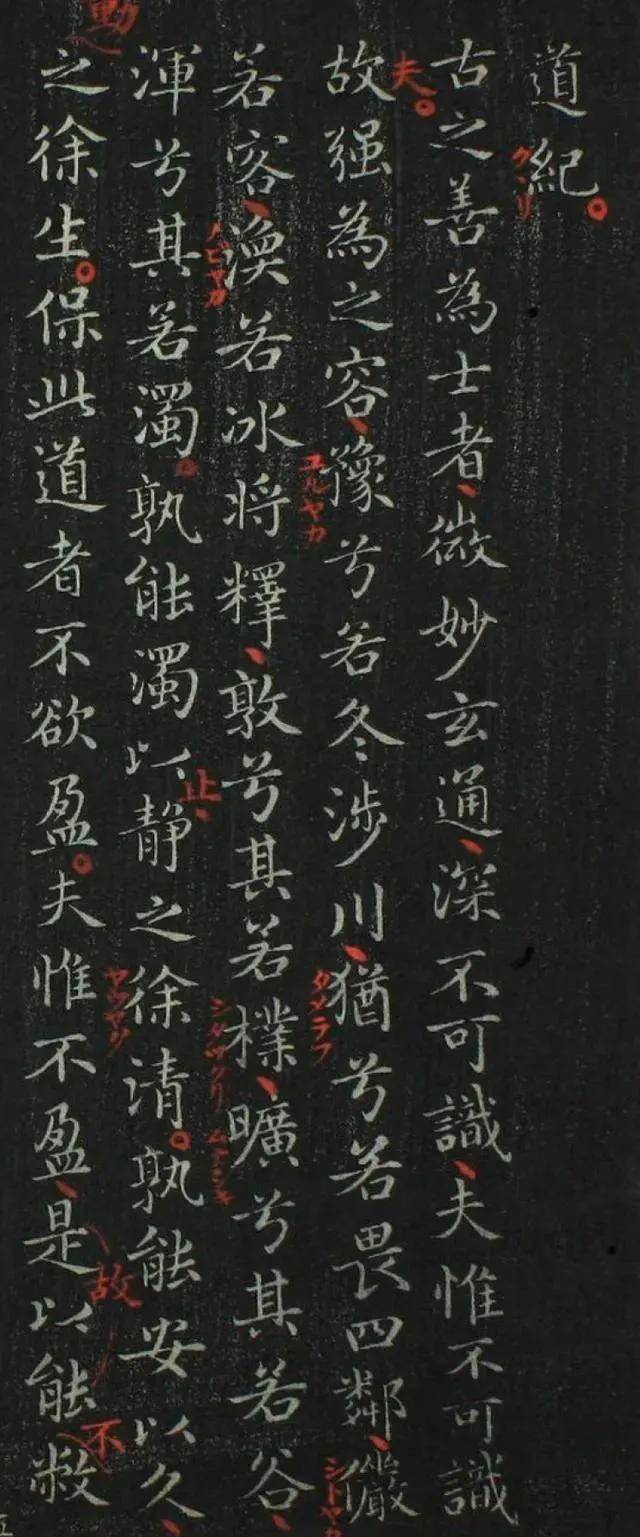

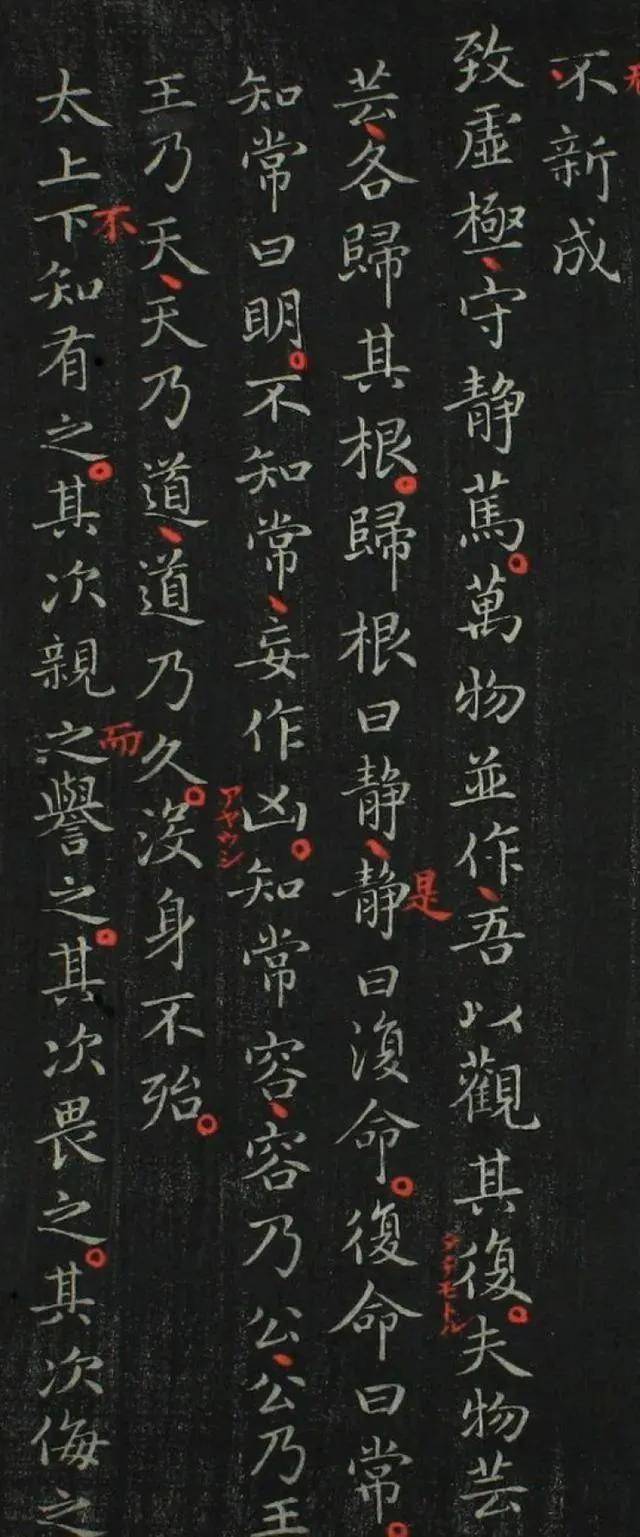

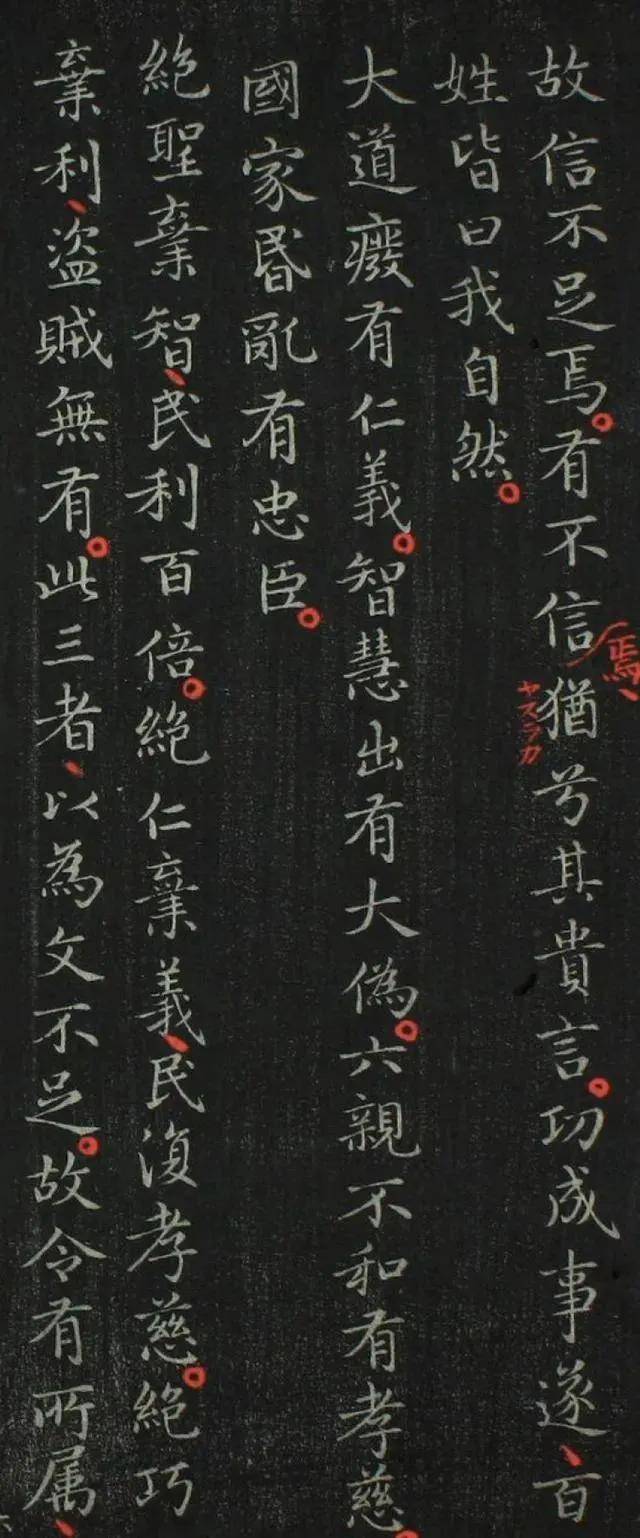

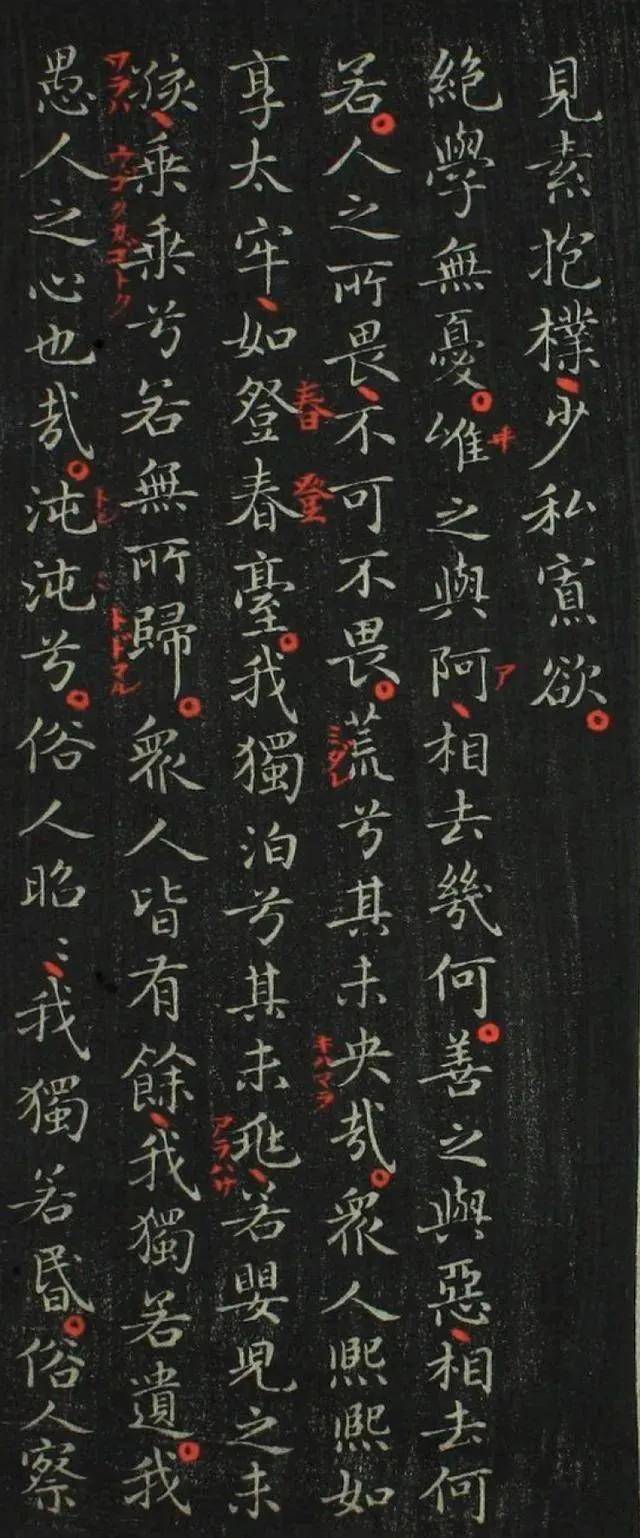

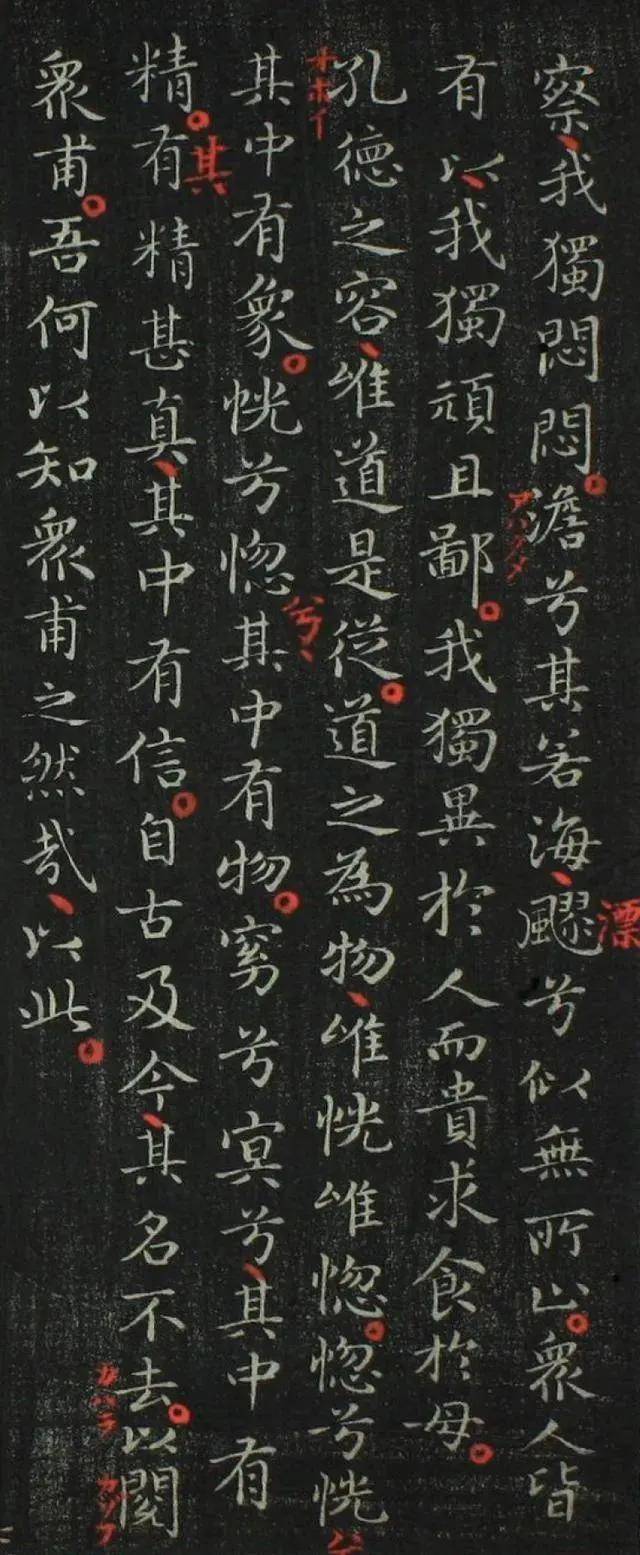

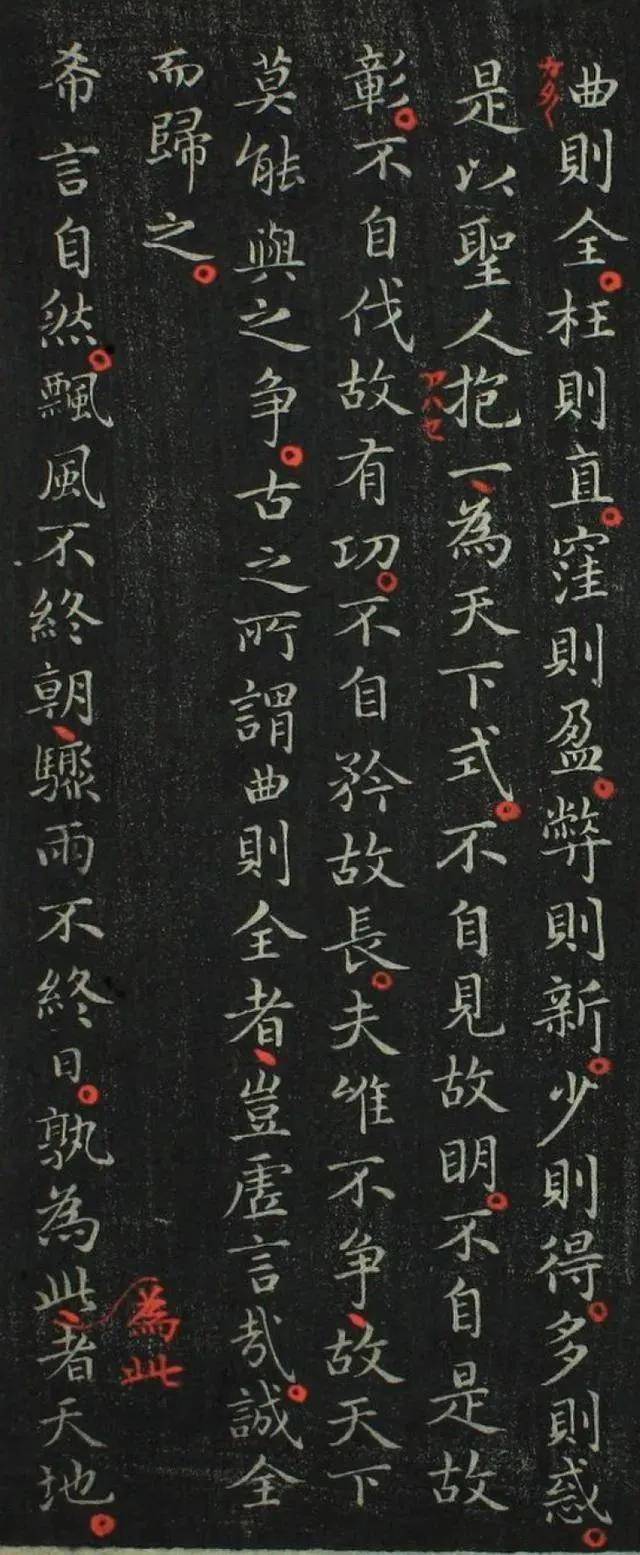

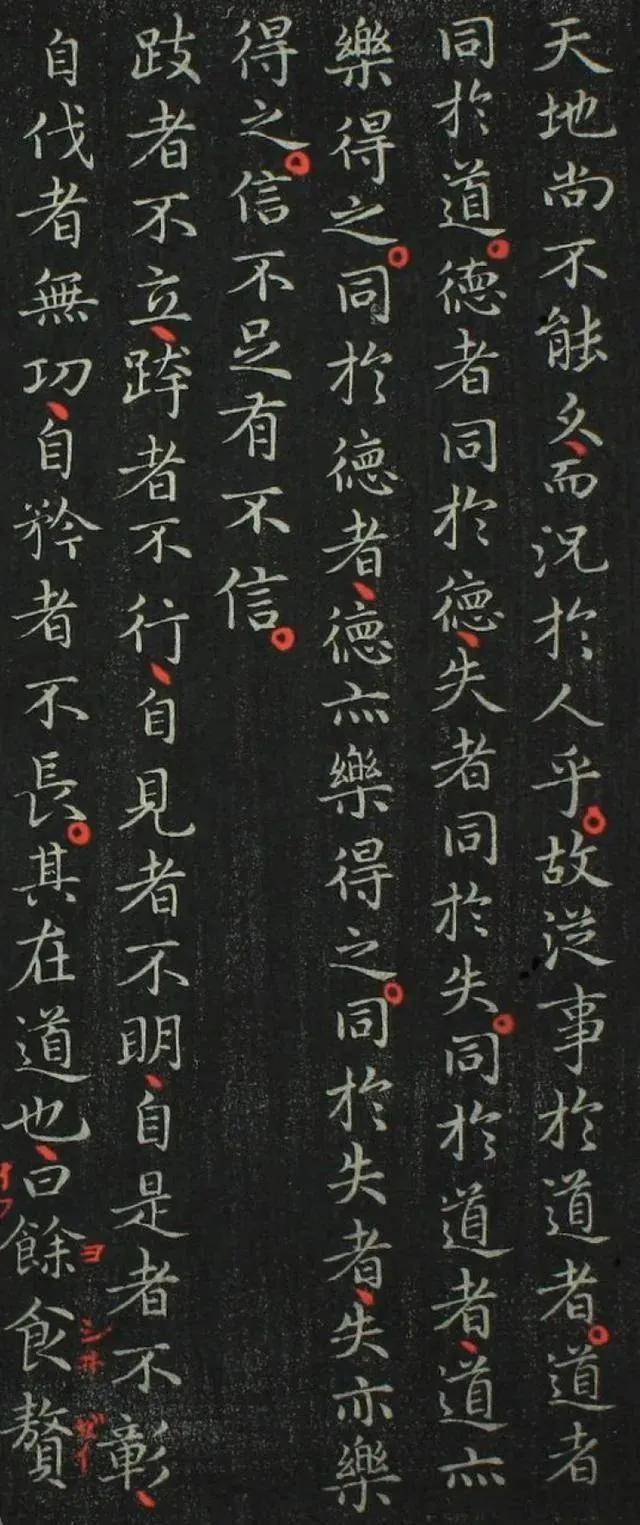

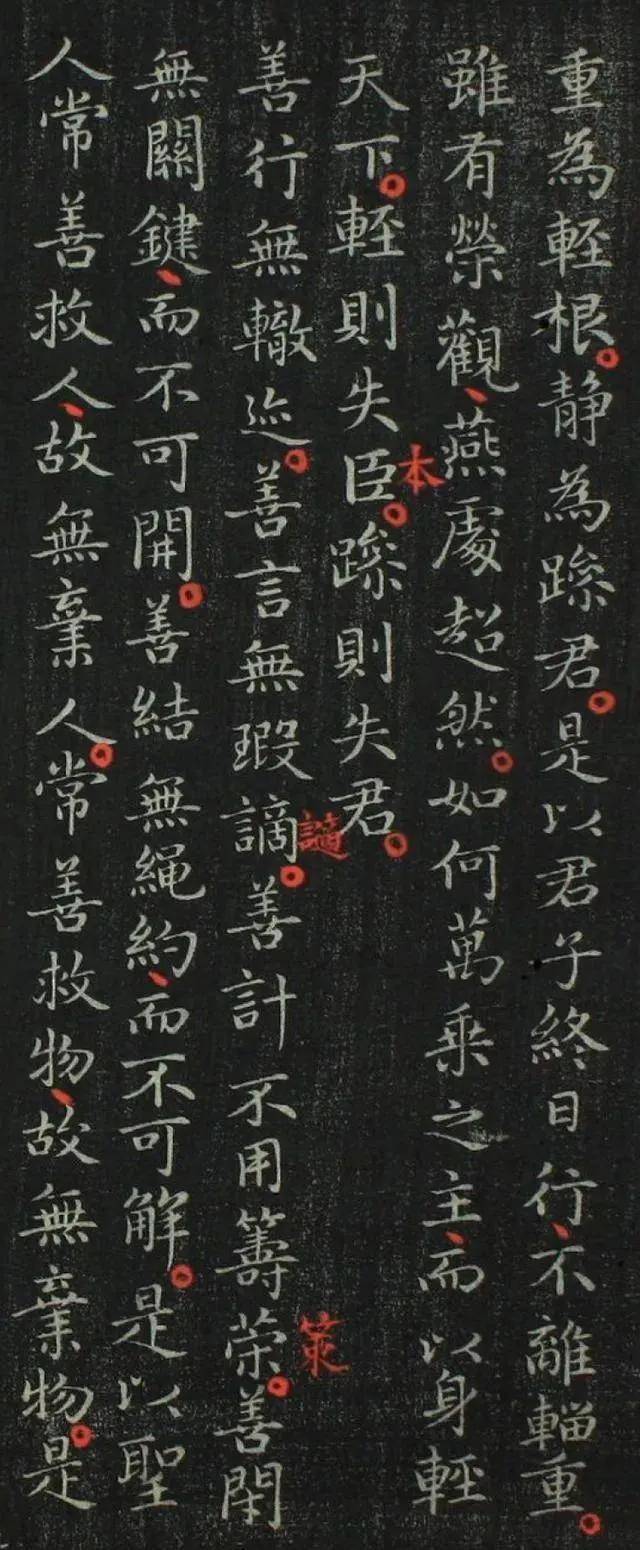

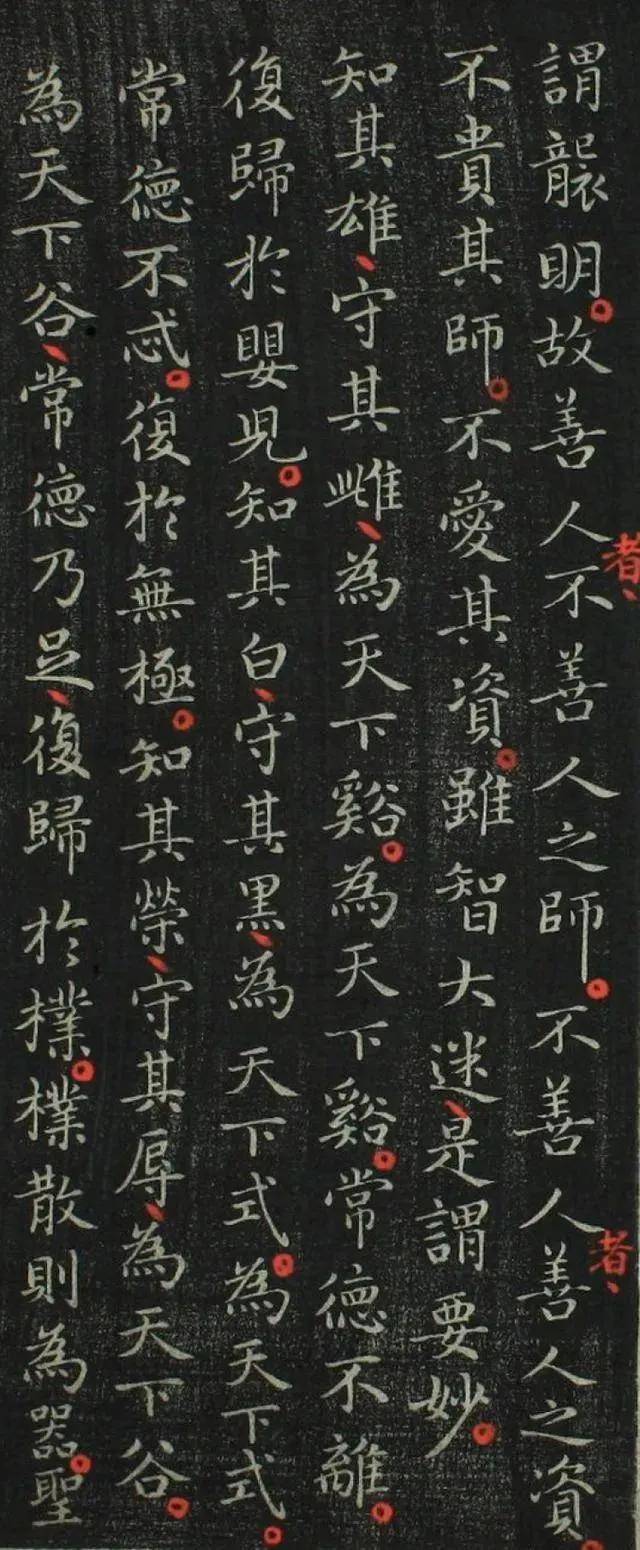

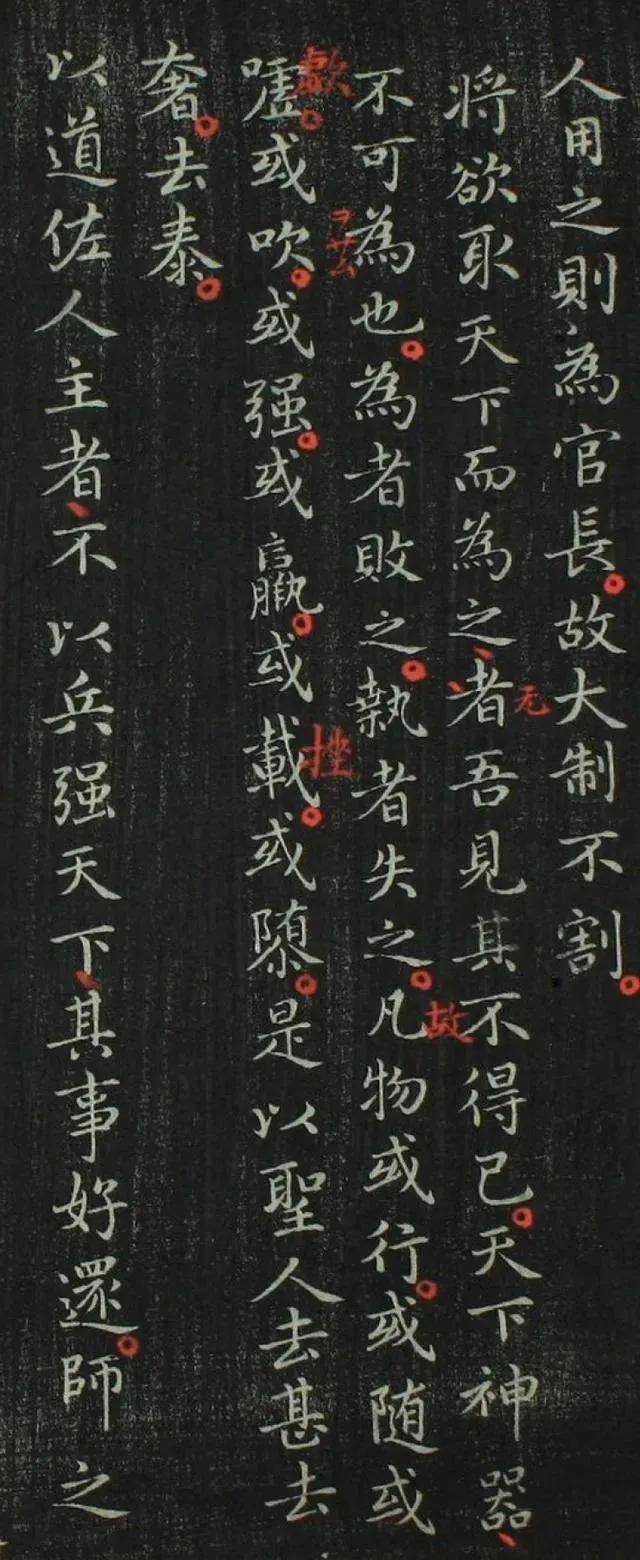

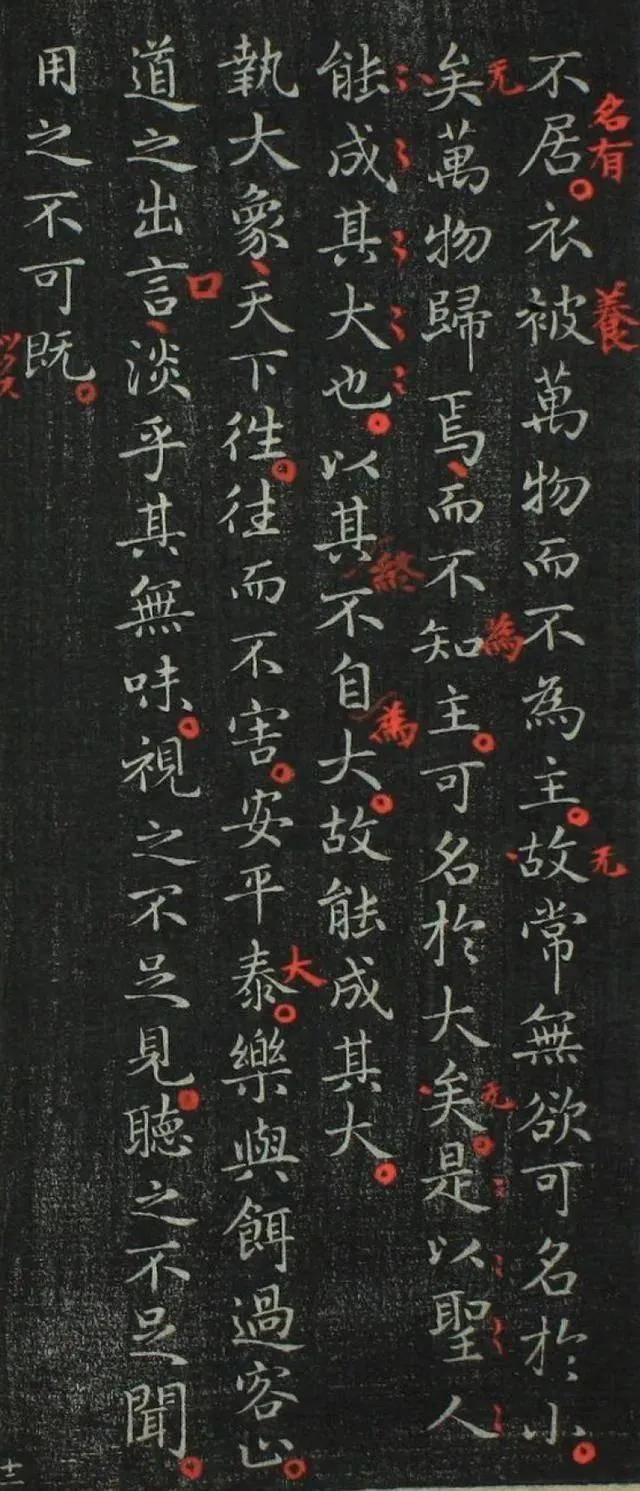

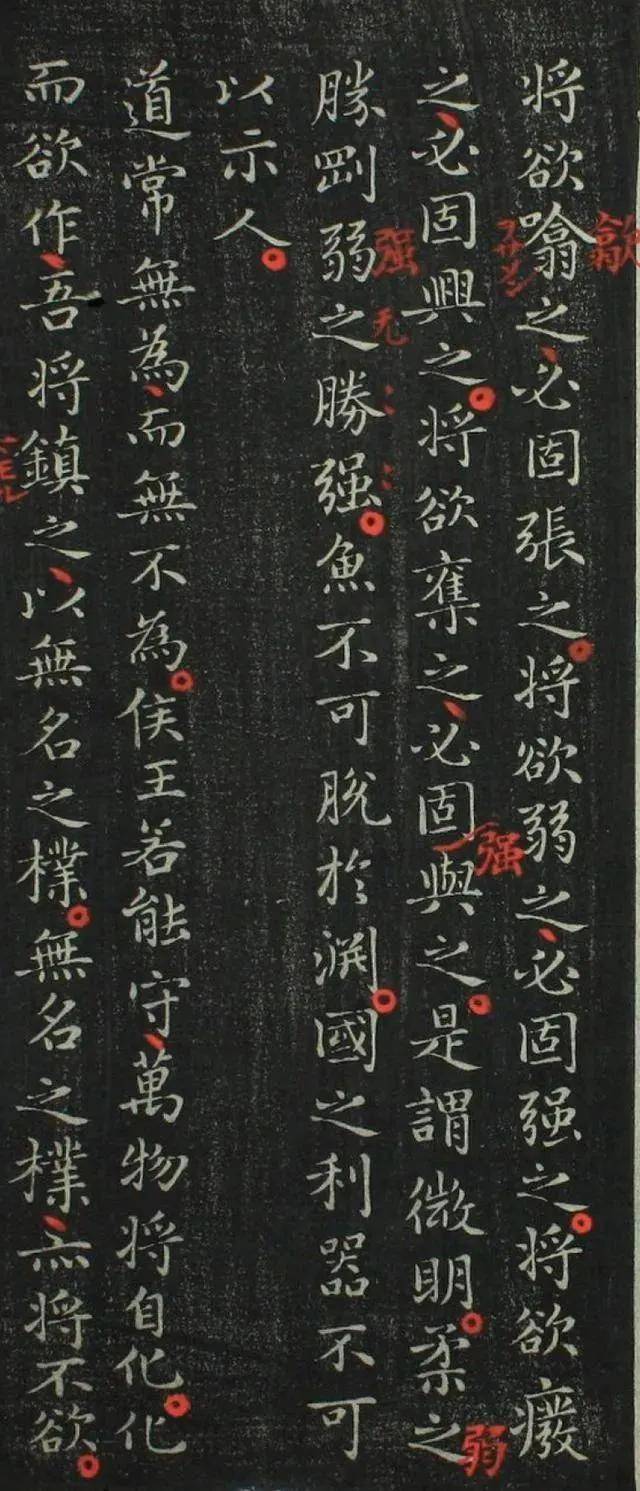

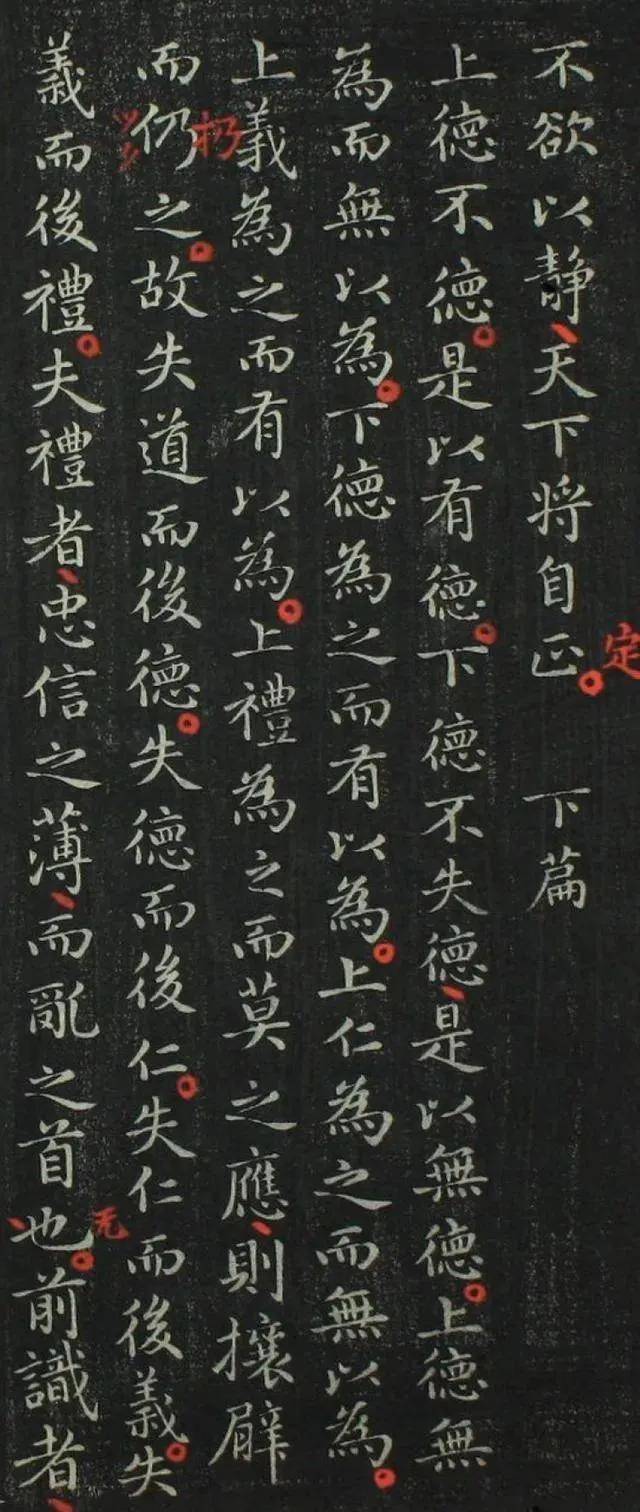

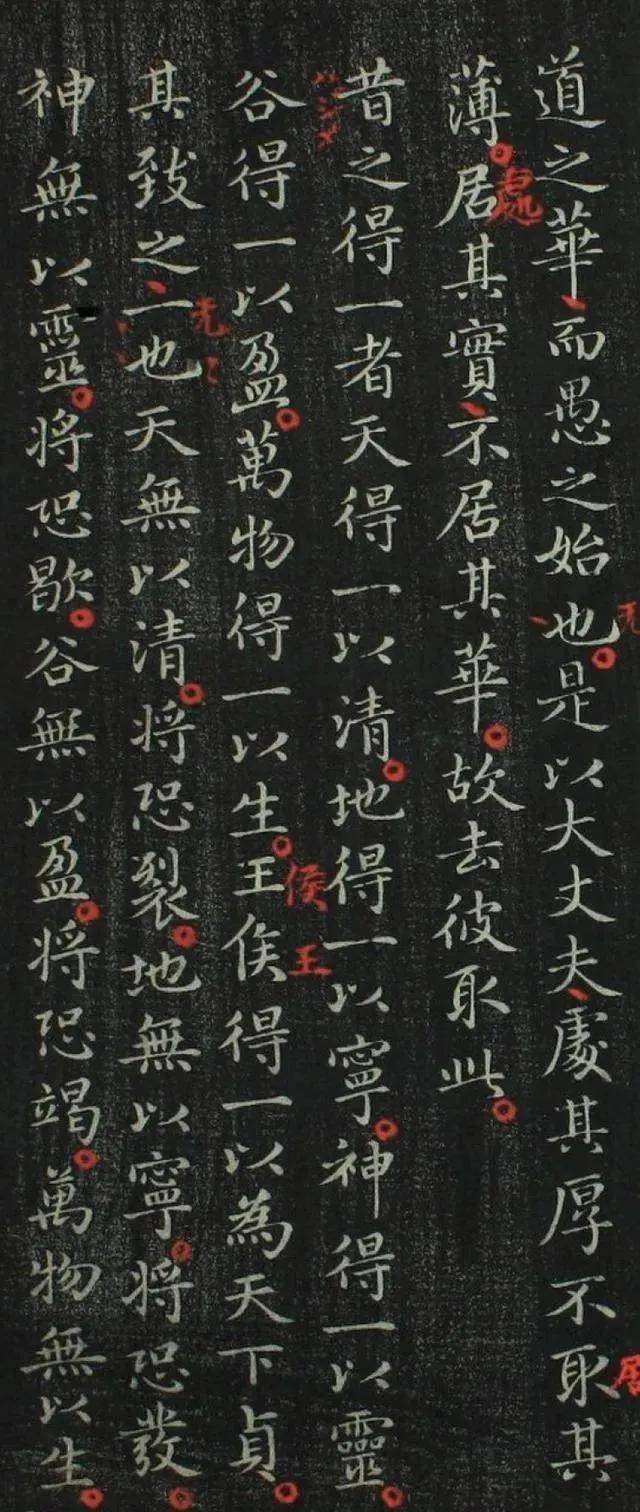

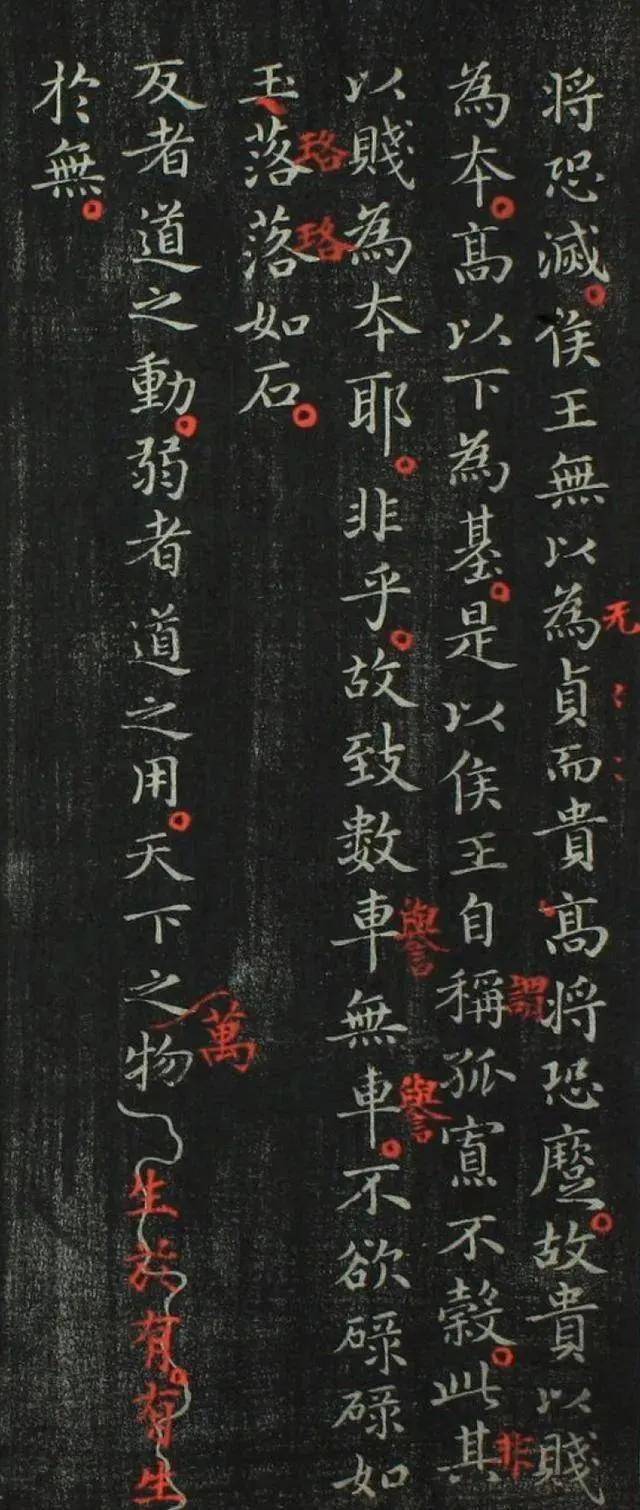

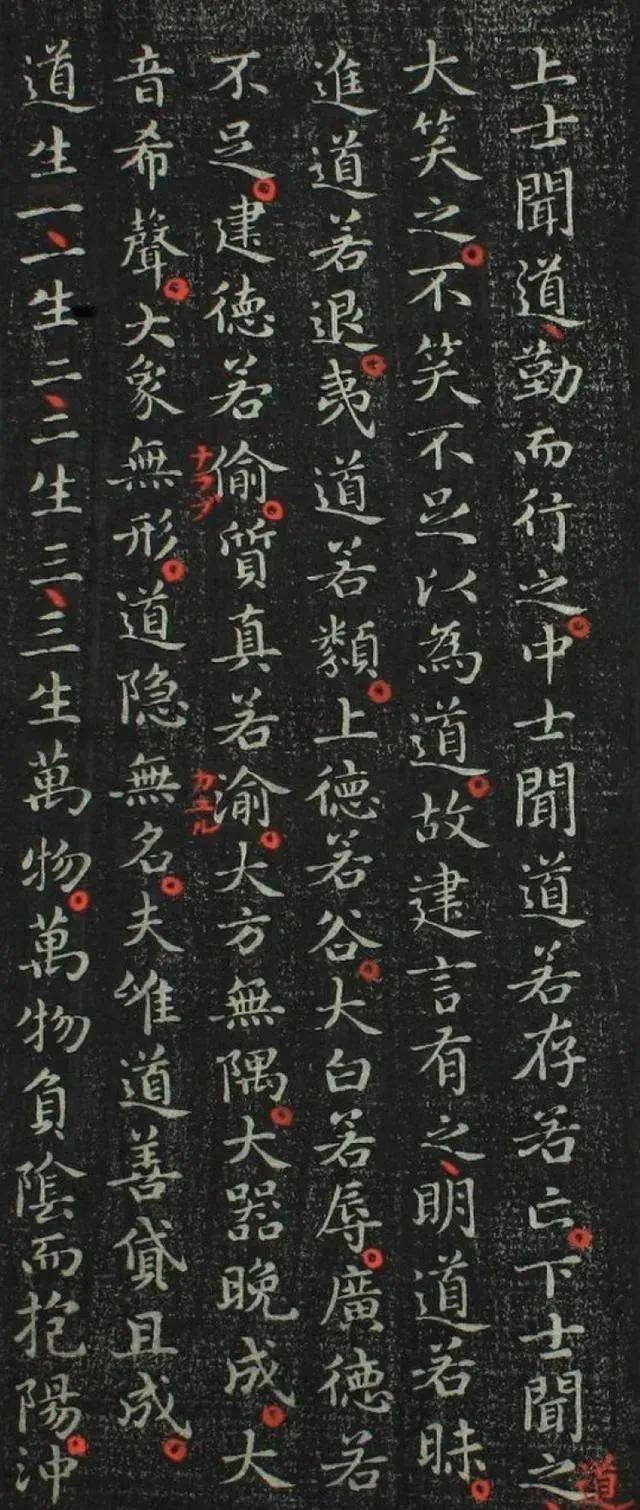

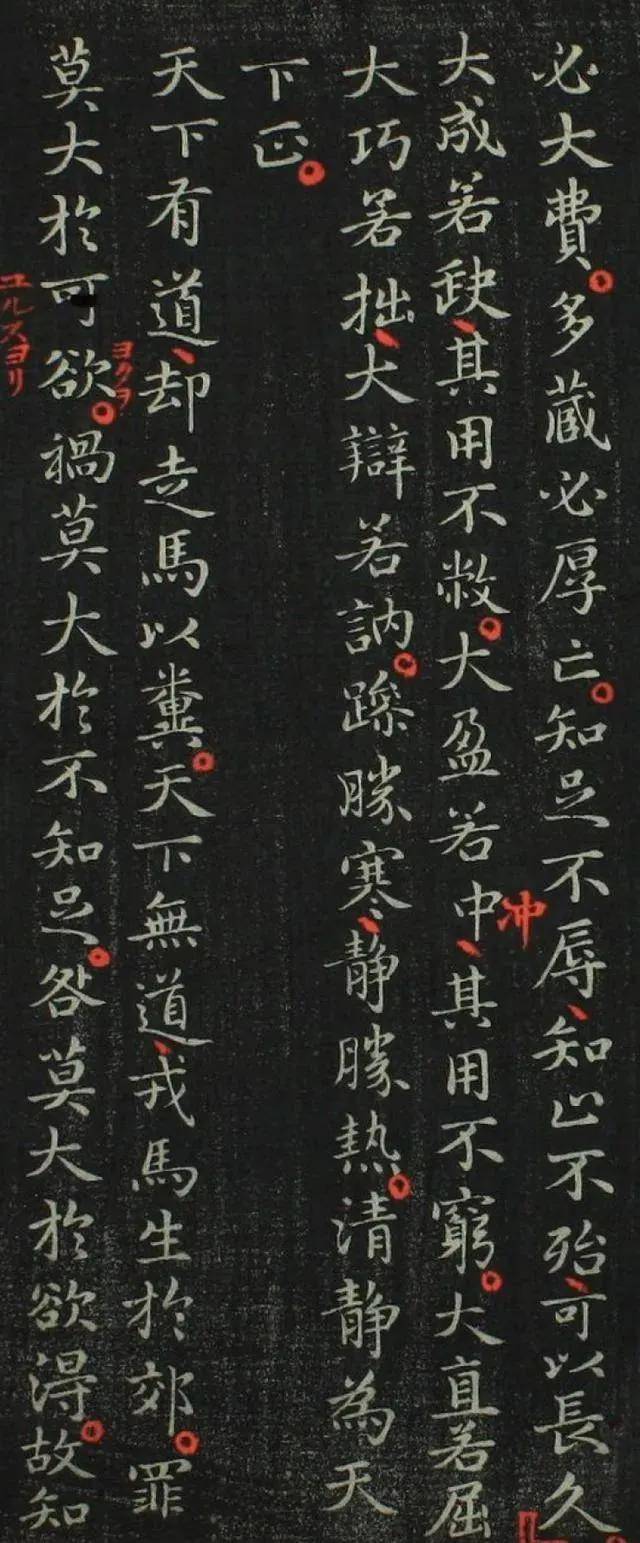

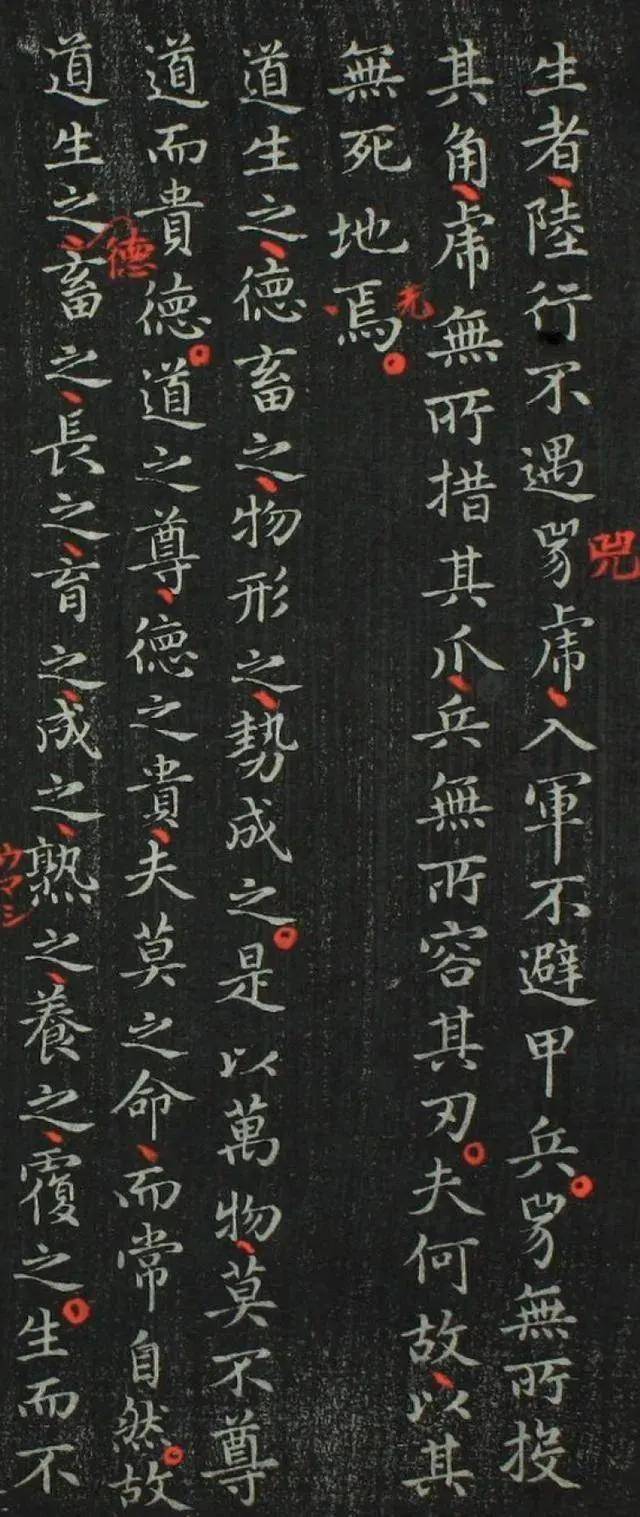

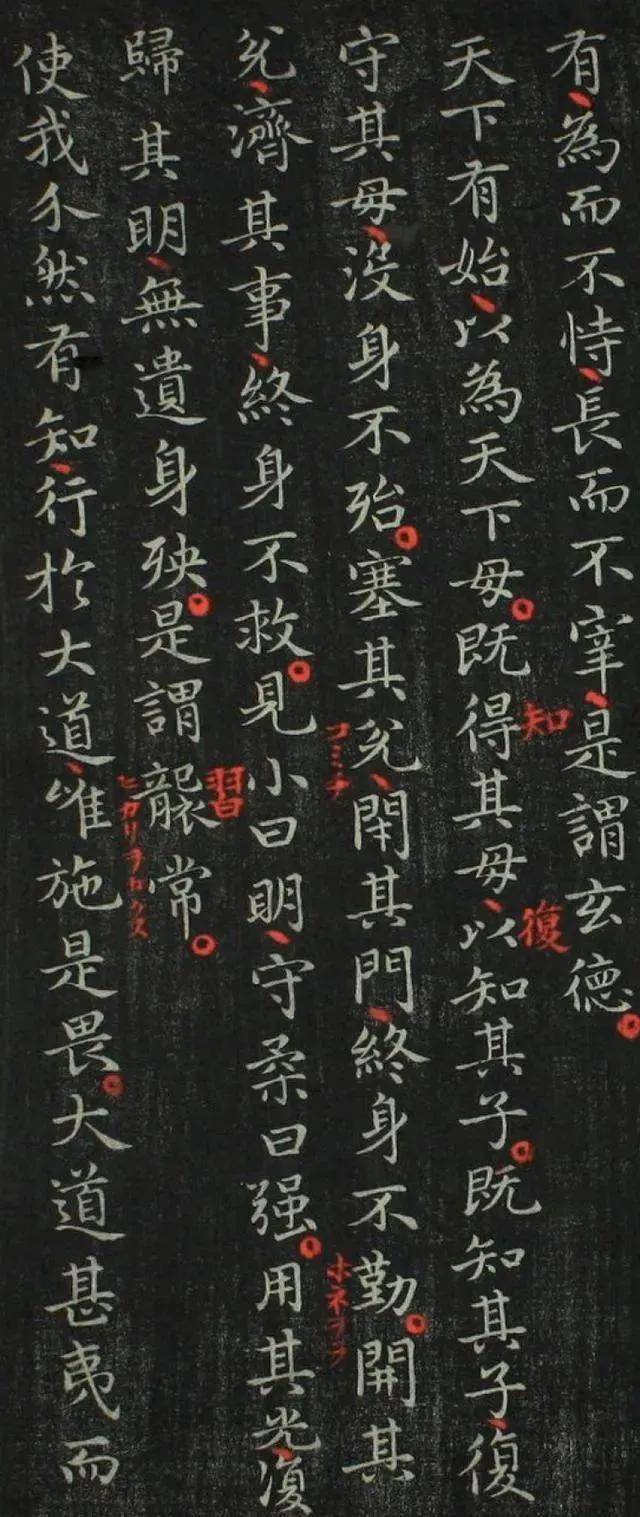

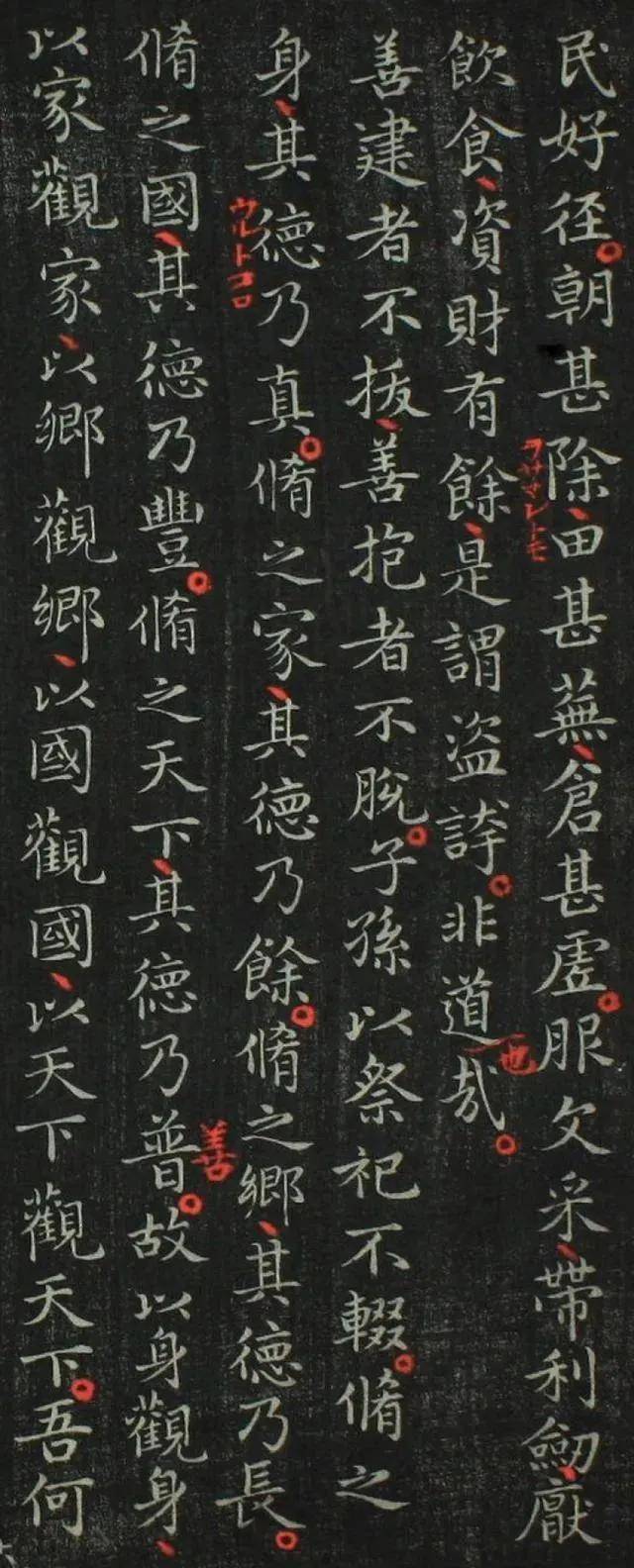

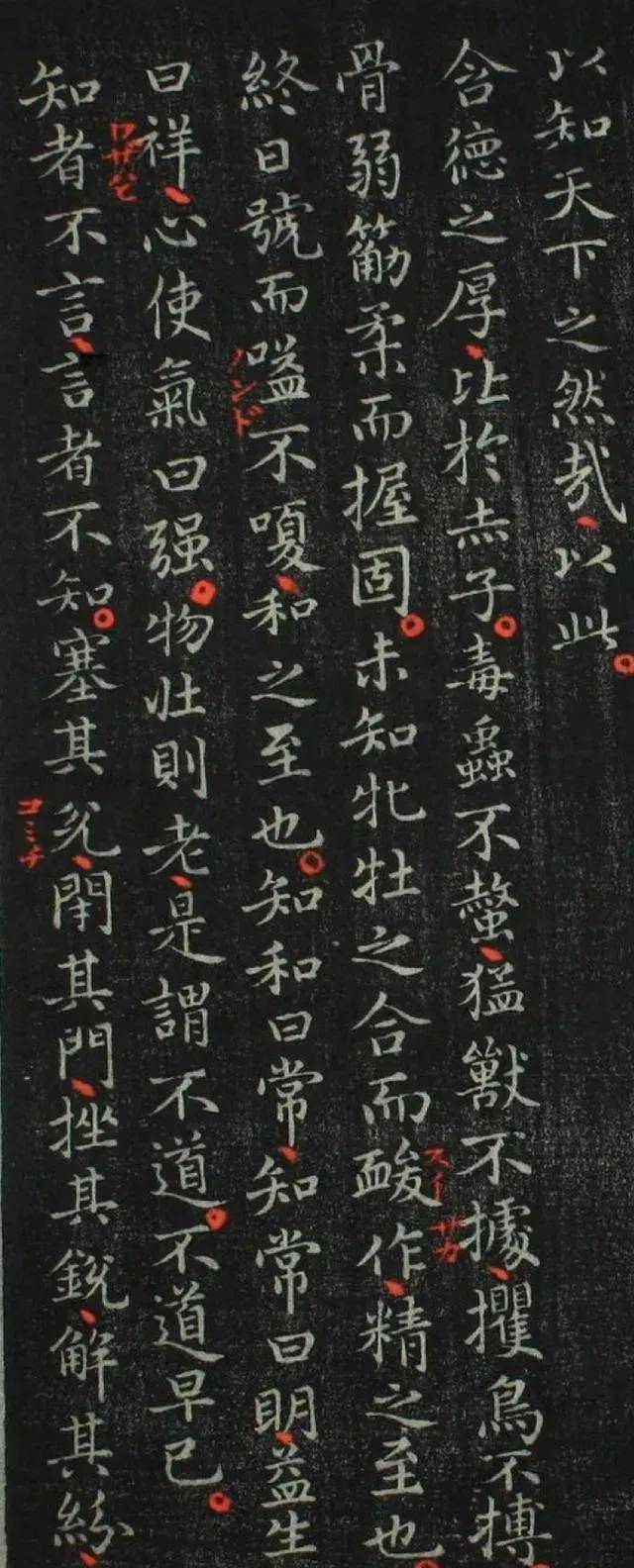

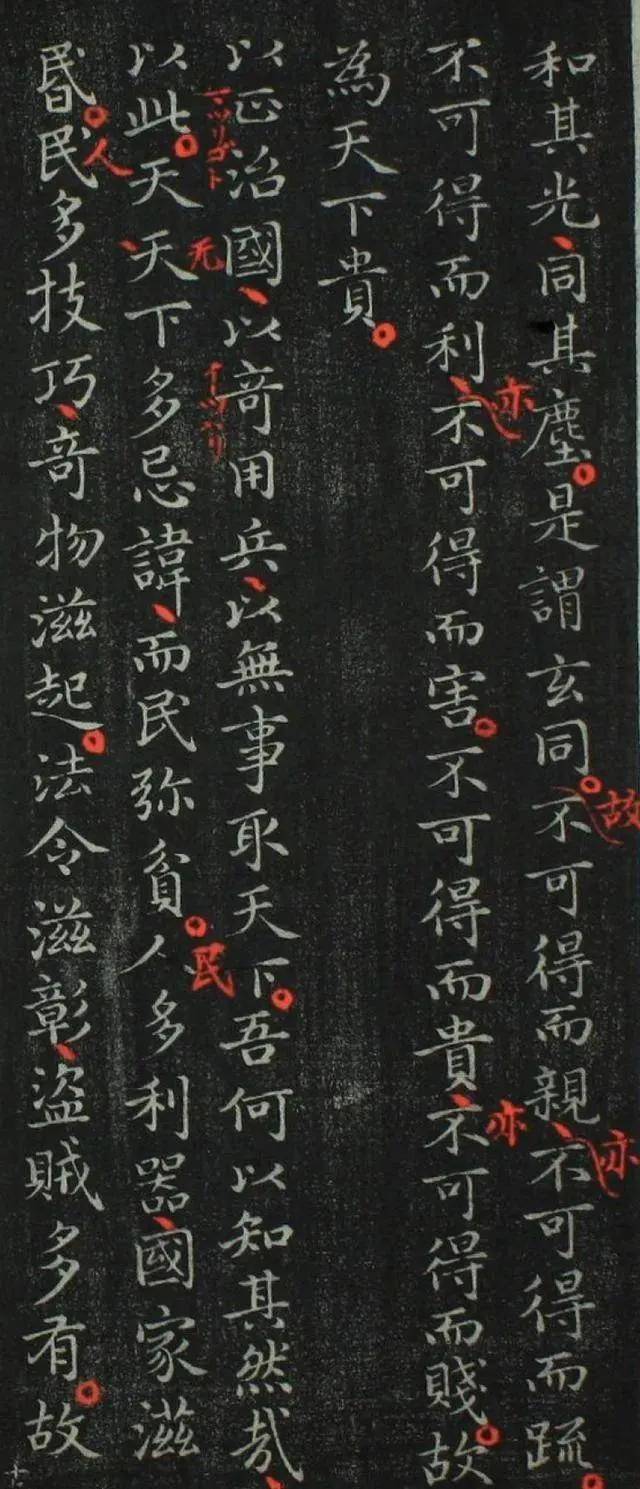

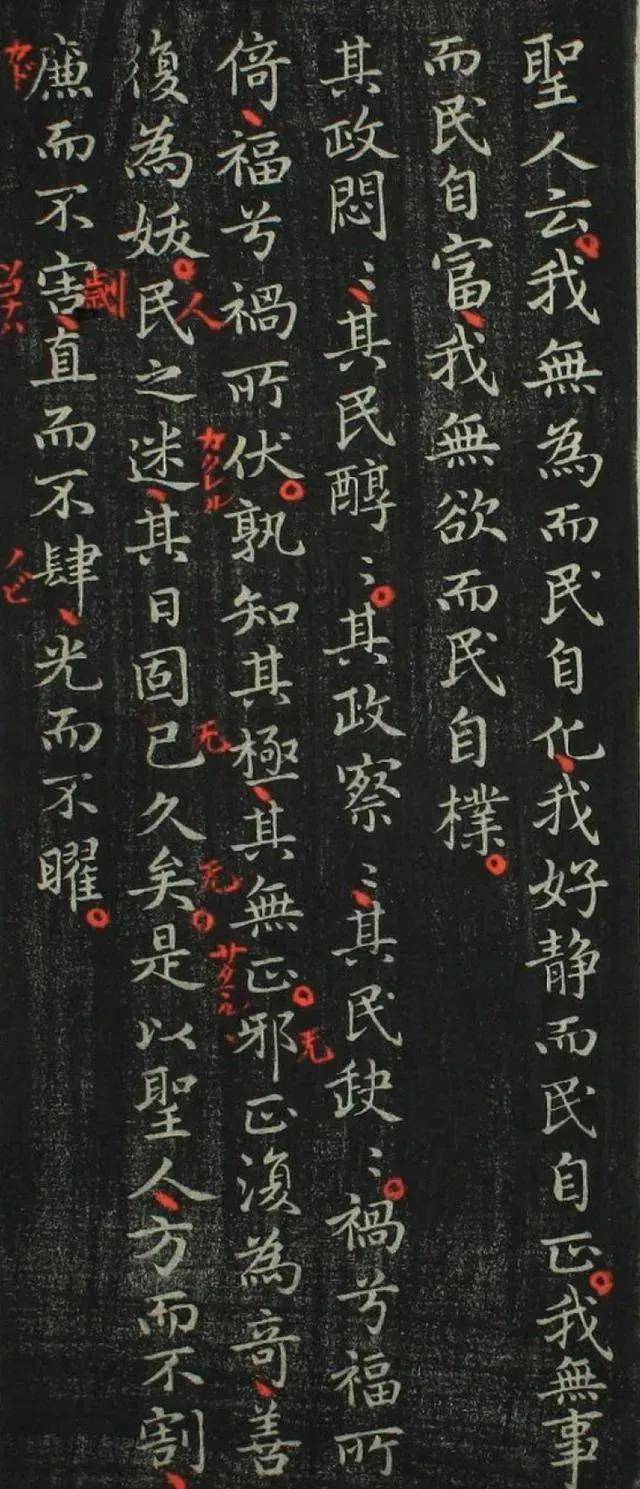

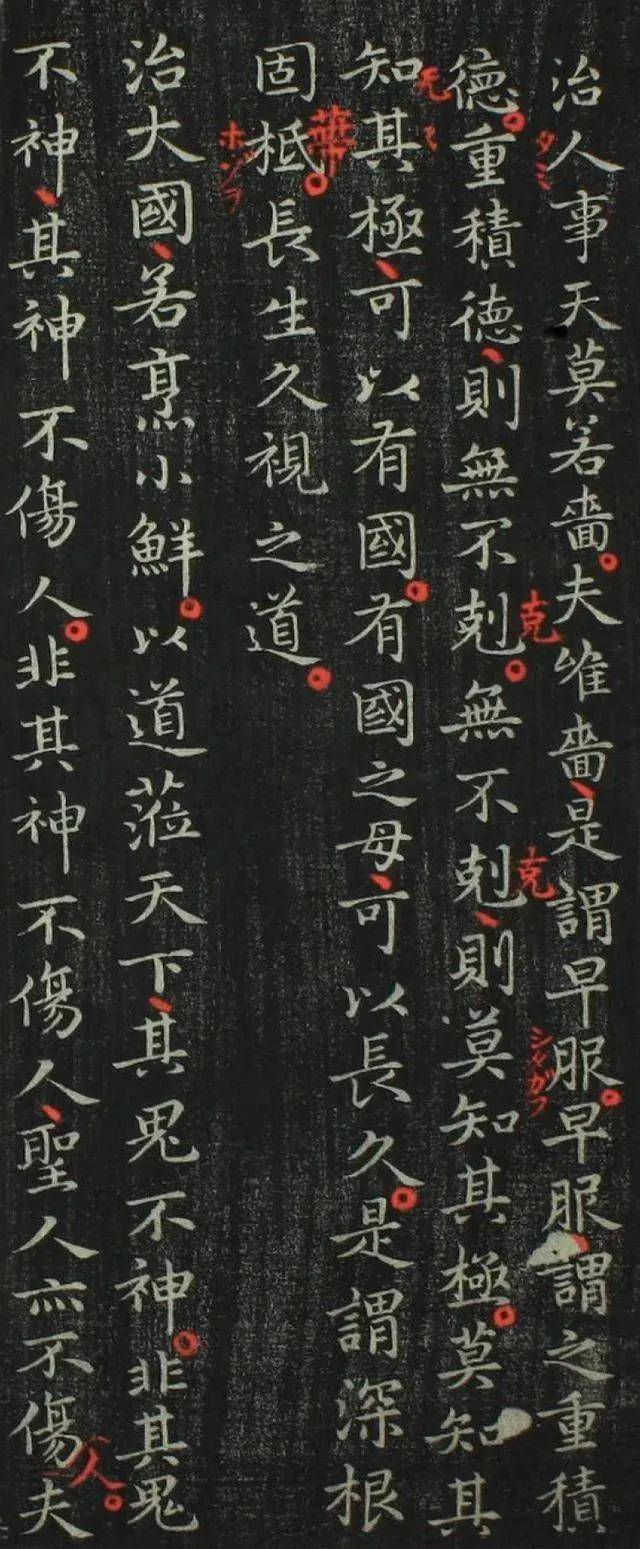

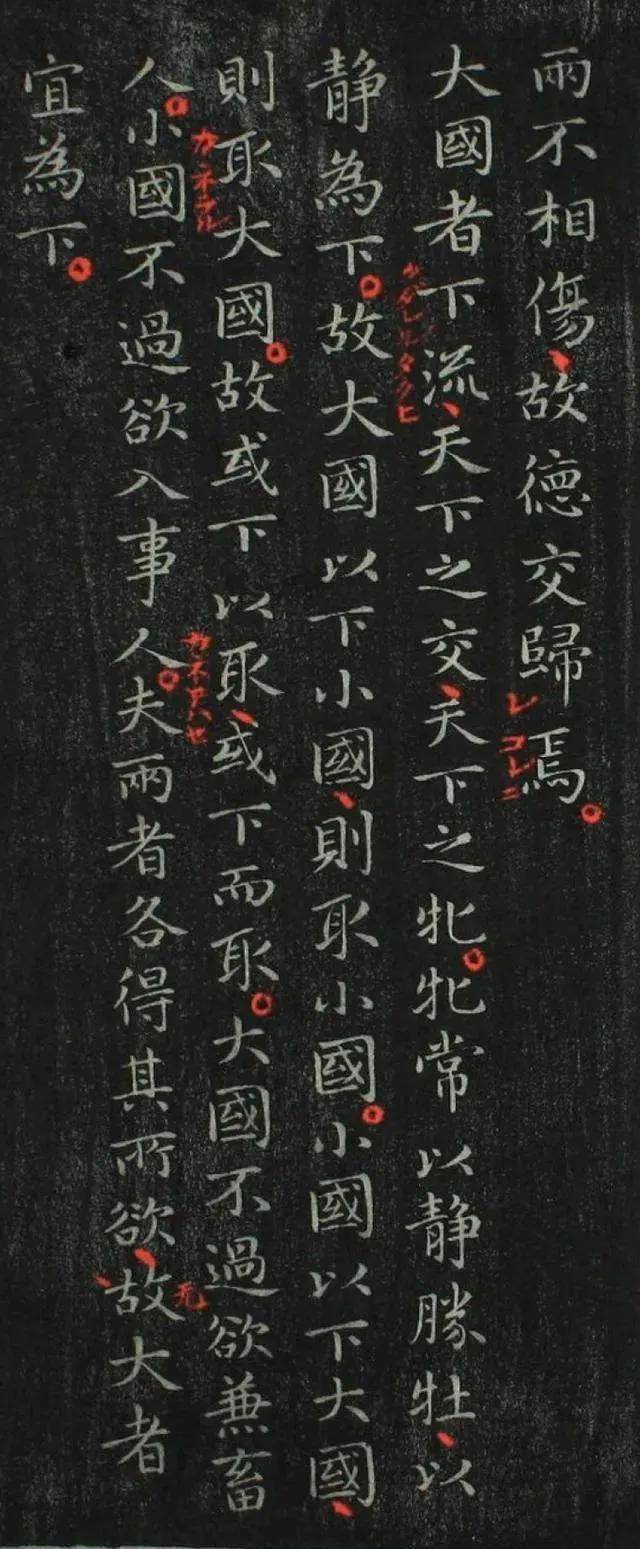

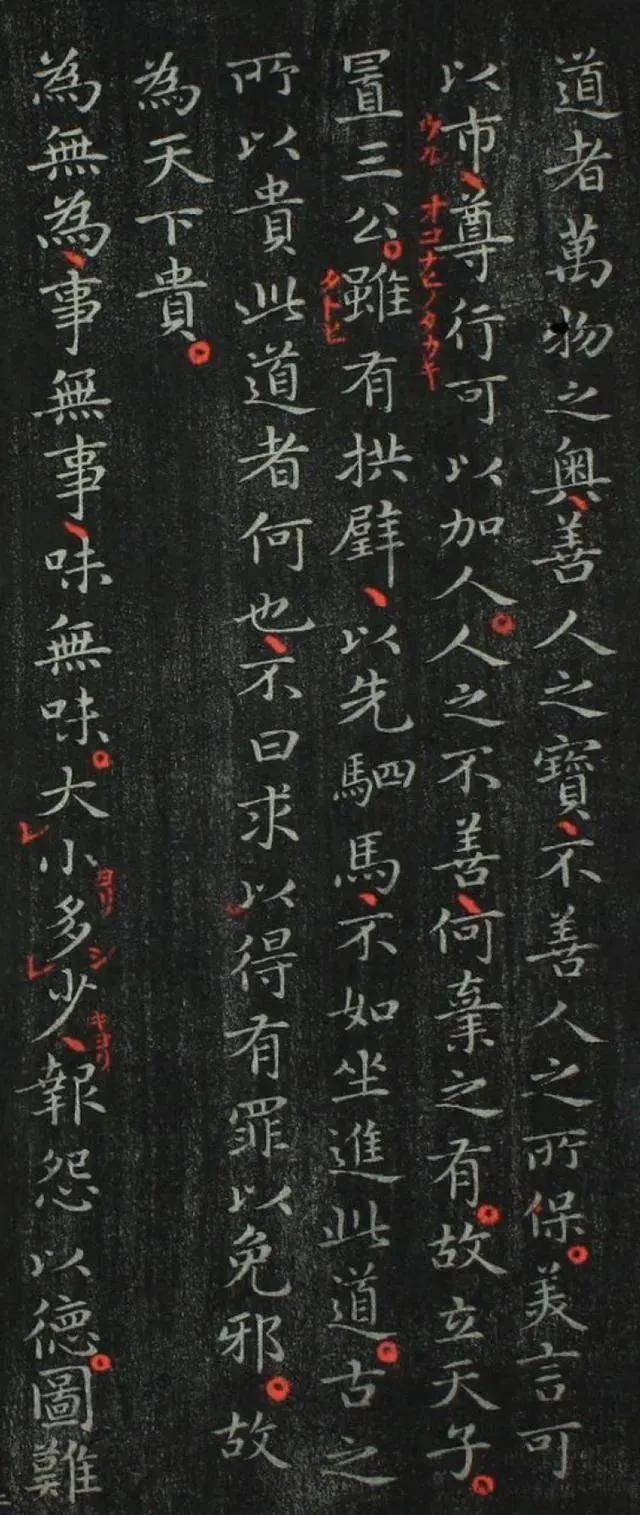

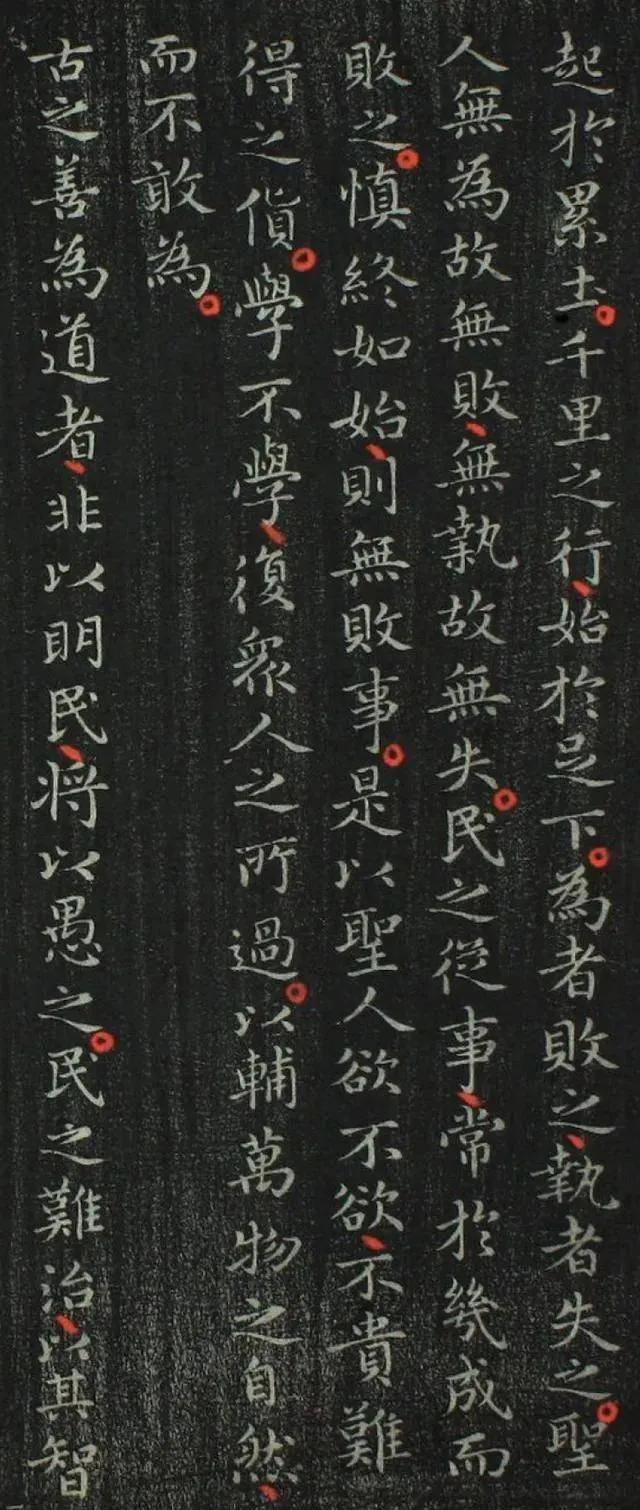

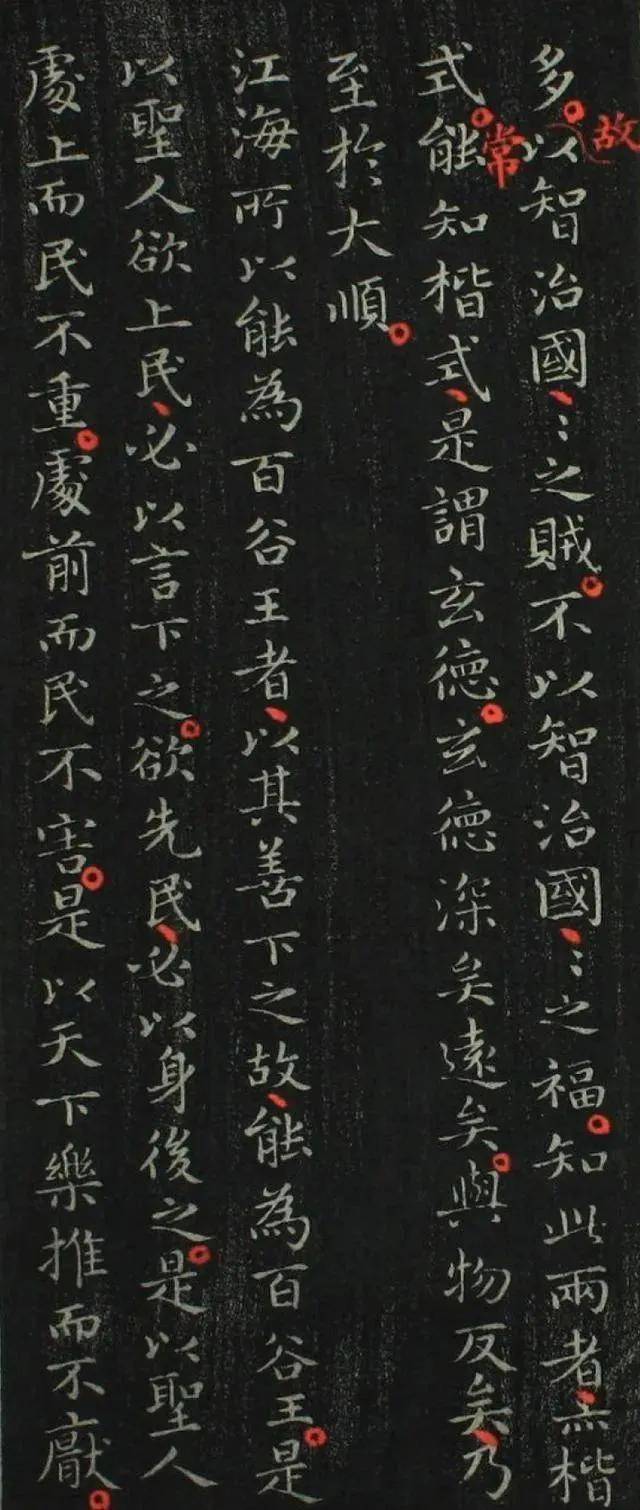

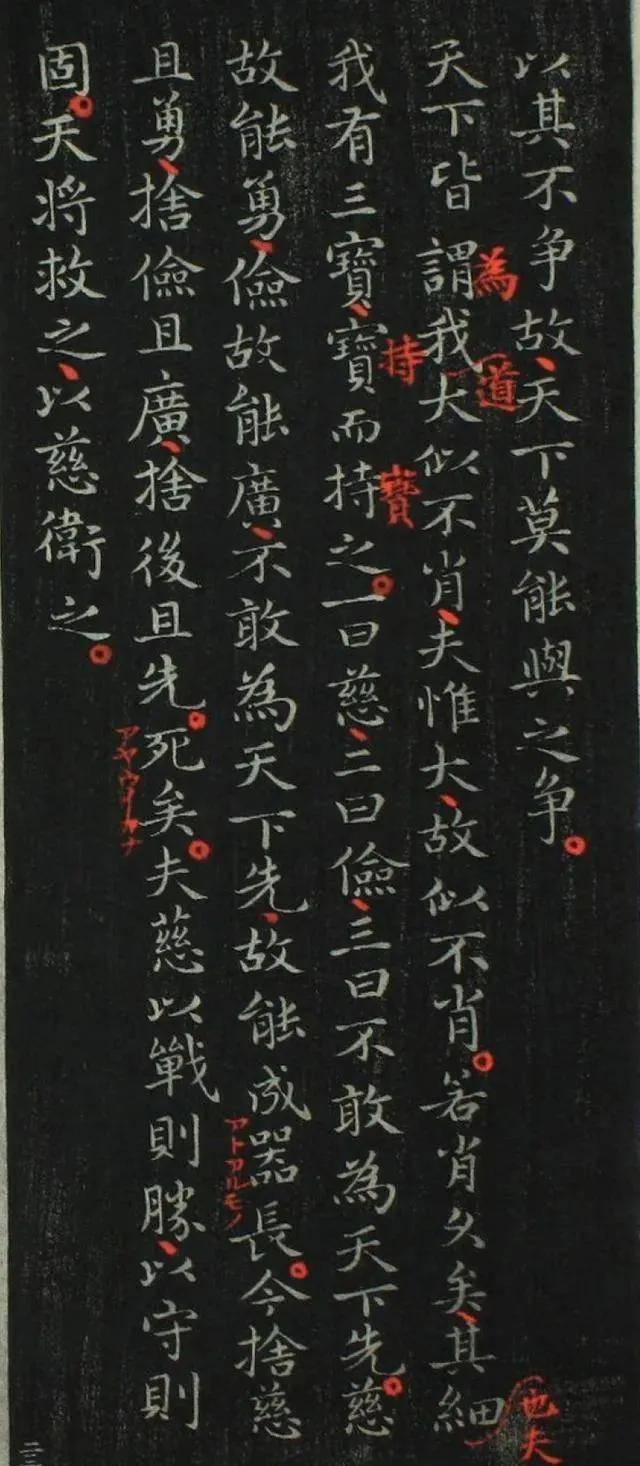

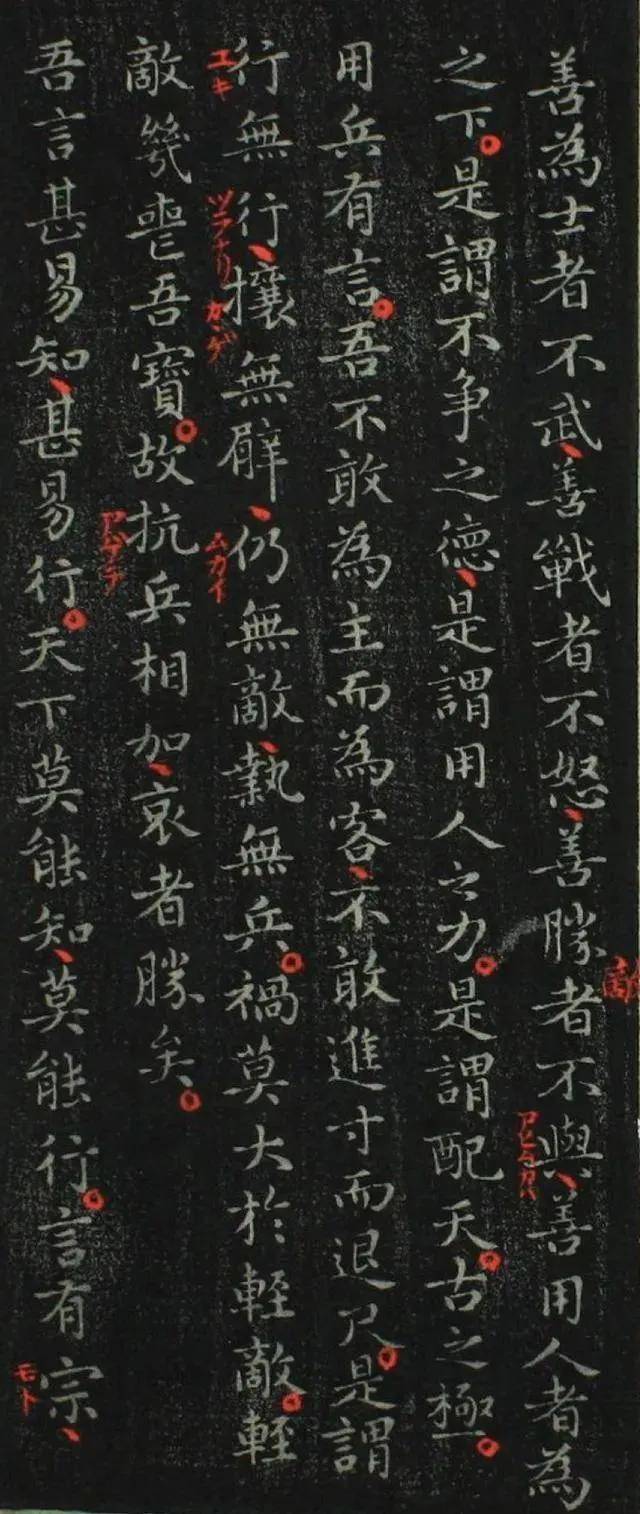

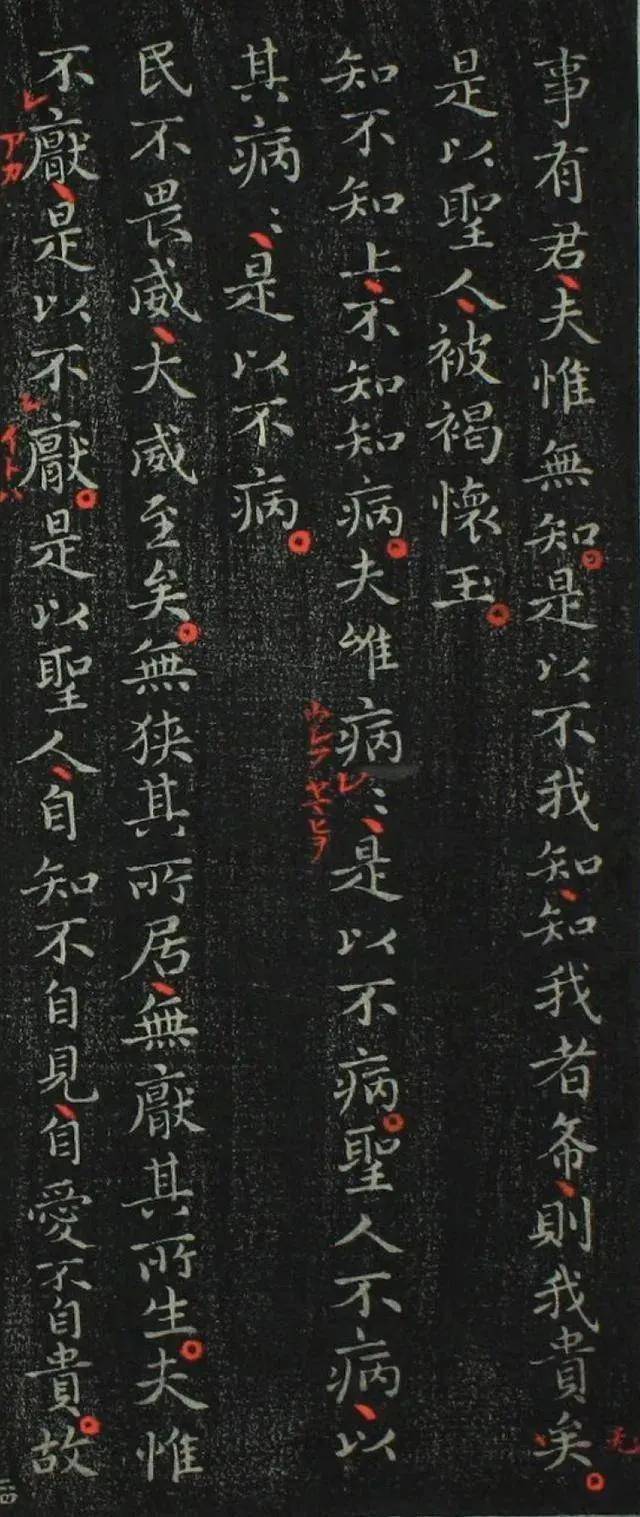

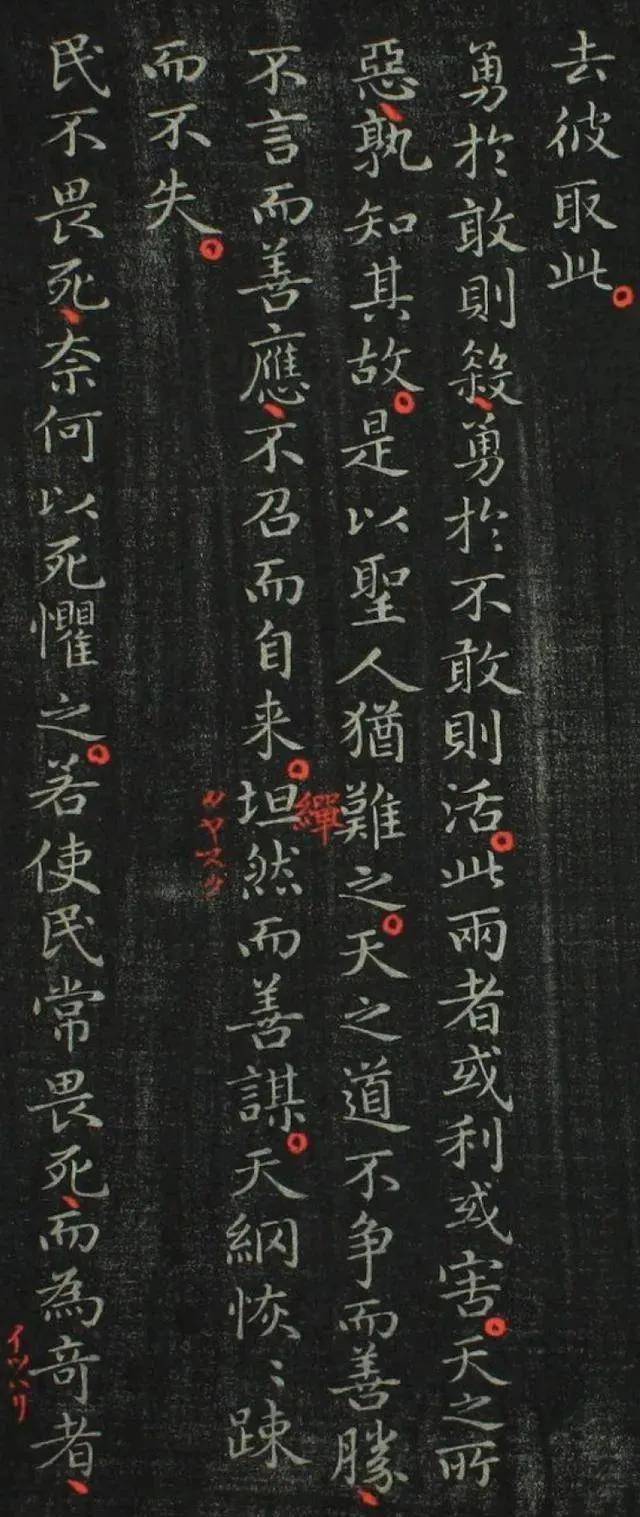

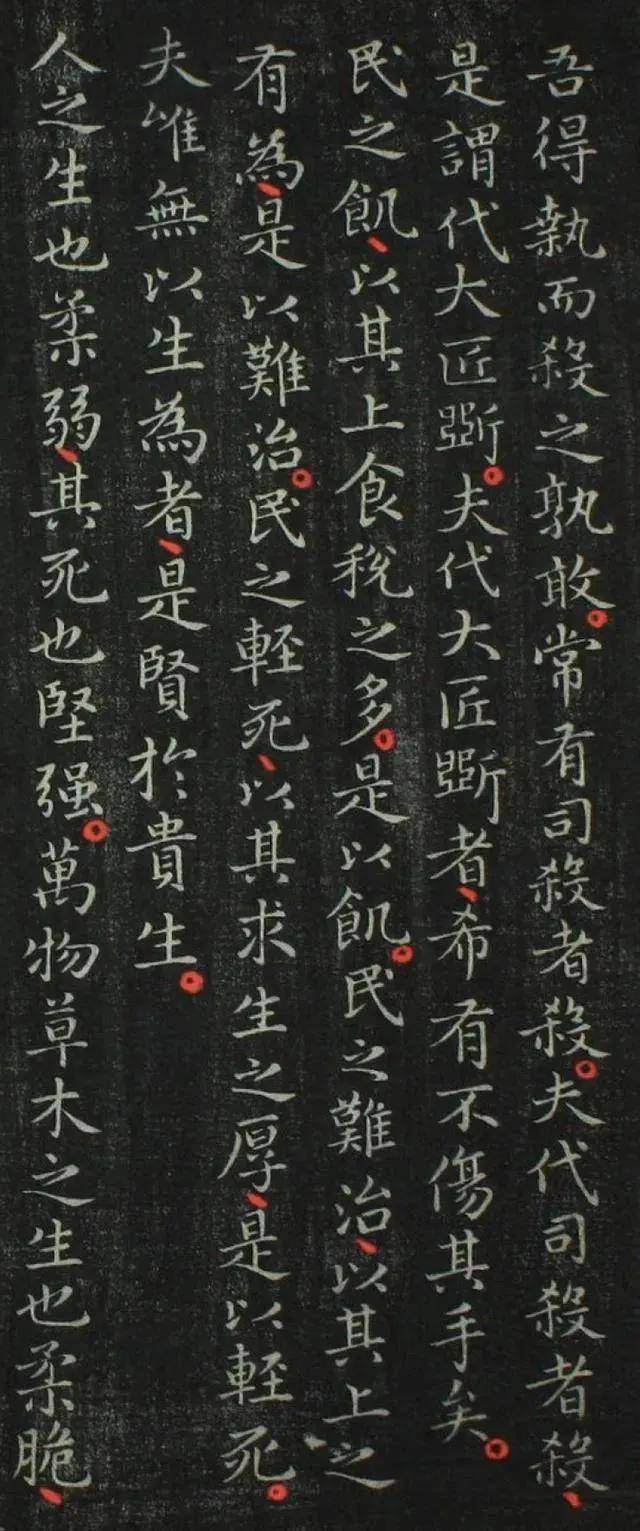

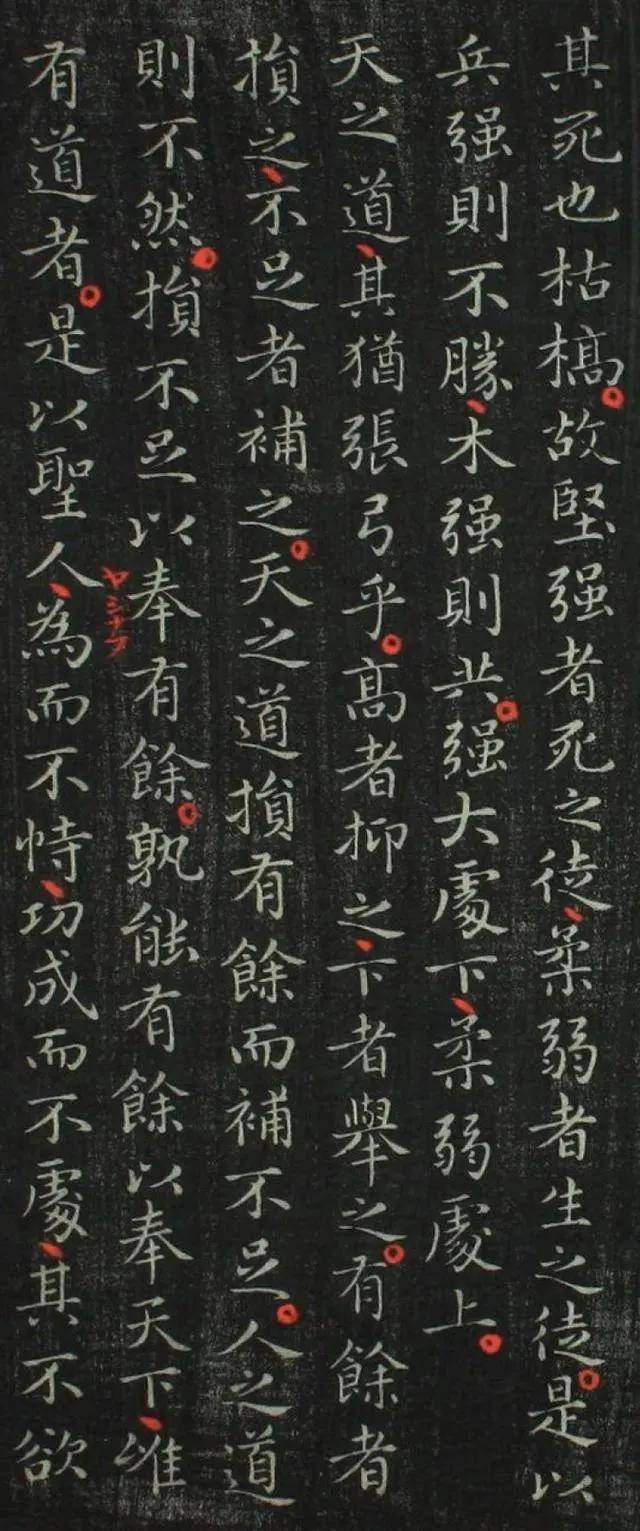

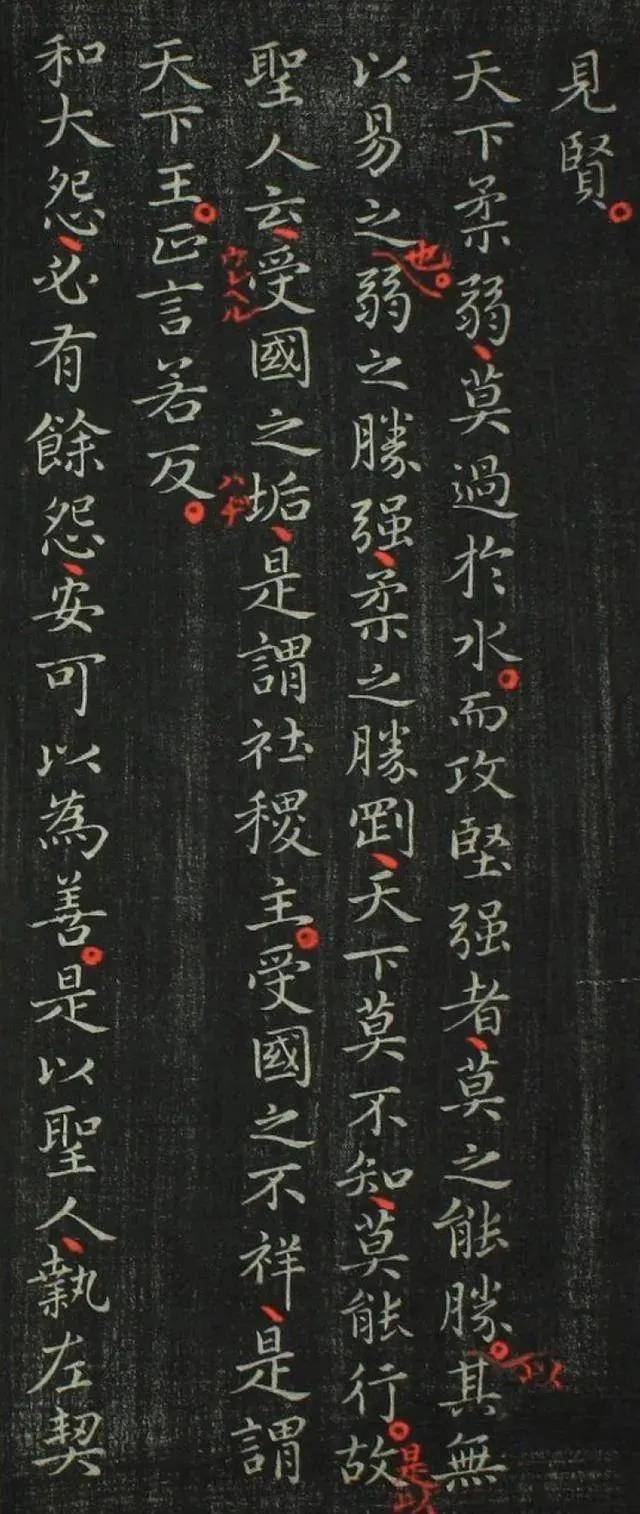

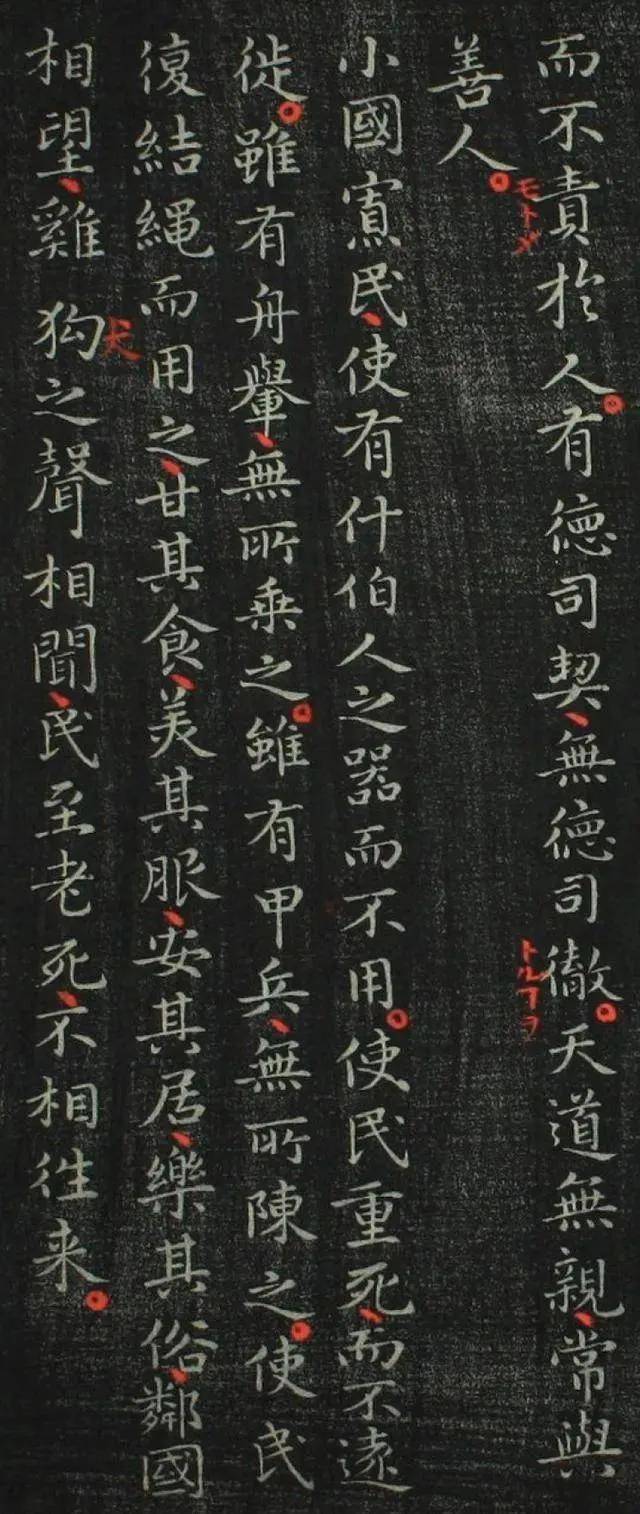

而另一层则是解开了另一个疑惑,为何是《道德经》?原来王羲之是五斗米道的虔诚信徒,抄写道教经典本是他日常修行的一部分。此卷可以说是晋人小楷之冠了,它纵约29厘米,横展逾 7 米的尺幅上,五千余字如星子般规整排列,每个字径仅两厘米左右,却字字见风骨。

王羲之在此作中弃隶书 “波磔”,将横画 “燕尾” 改回锋、竖画 “悬针” 改垂露,让楷书真正独立;笔法上 “藏露交替”(横画藏锋、撇画露锋),提按显层次;结字巧思:横斜竖偏以长横平衡,中宫紧、外延舒,无 “状如算子” 的呆板。比起北碑生涩、唐楷森严,它融隶书古雅与楷书端妍,更显灵动。

对于此帖可能是目前已知的王羲之写的字数最多,水平最高的东晋小楷书作了。在后世的流传之中,原迹早已迭之不见了,而如今我们能看到的大多数王羲之的作品大多都是由唐人所拓,而此卷也是唐拓的版本了。

而它的流存经历了宋、齐、梁、陈四个朝代的战乱,后来到了唐太宗的秘密藏书库里,著名的书法家褚遂良还在上面写了题跋。再往后,它又被藏到南宋的皇宫里,还经过了贾似道这些有名的藏家之手,最后进了清代的紫禁城,亲眼见证了封建王朝最后的时光。

到了清朝末年,这幅作品被溥仪送给了日本的藏家,从此就漂洋过海到了国外。二战结束后,它就流落到了美国,然后被哈佛大学的汉和图书馆收藏。

要知道,这幅作品特别重要,它是楷书从隶书过渡、最终成熟的关键例子。现在它流落在海外,这种文化上的损失根本没法用数字来算,学术界的人想到这事都特别心疼。

声明:以上图片来源于网络,侵删!返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (0 个评论)