自打魏晋出了个大书法家书圣之后,无论是现在还是过去,只要你学书法或只是想了解一下书法这一门技艺,你就一定会触摸到王羲之这个书法界的神圣人物,想来也是,以前学欧体的时候与老师交谈每每会聊到王羲之,之后学了赵体更是绕不王羲之了。

王羲之虽没有真迹传于世,但他的书迹手札等的临摹本却有很多,其中包含的不单单是只有他闻名的行书,其中是楷书行书草书皆有,今天给大家分享的就是他较为罕见的草书《追寻帖》。因王羲之好像是除了《兰亭序》之外没有多少长篇书作了,当然小楷书的不计入。所以更多的传世之作都是他的手札(书信)摹本。

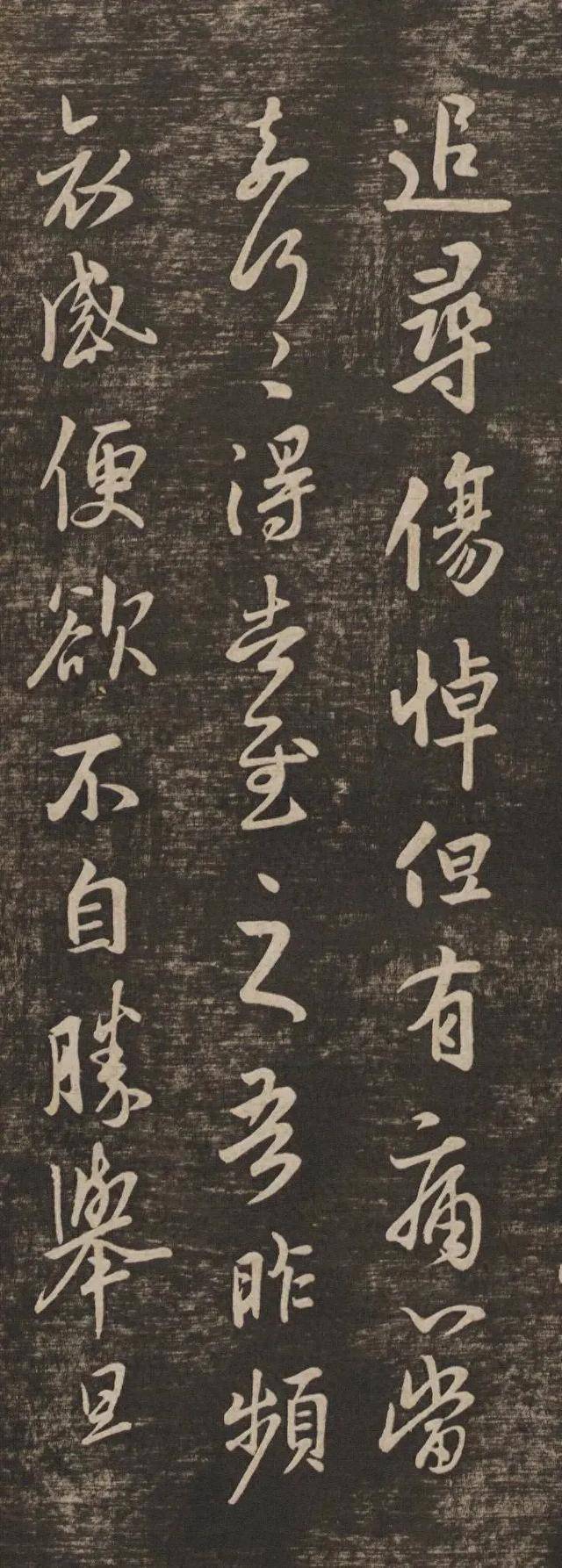

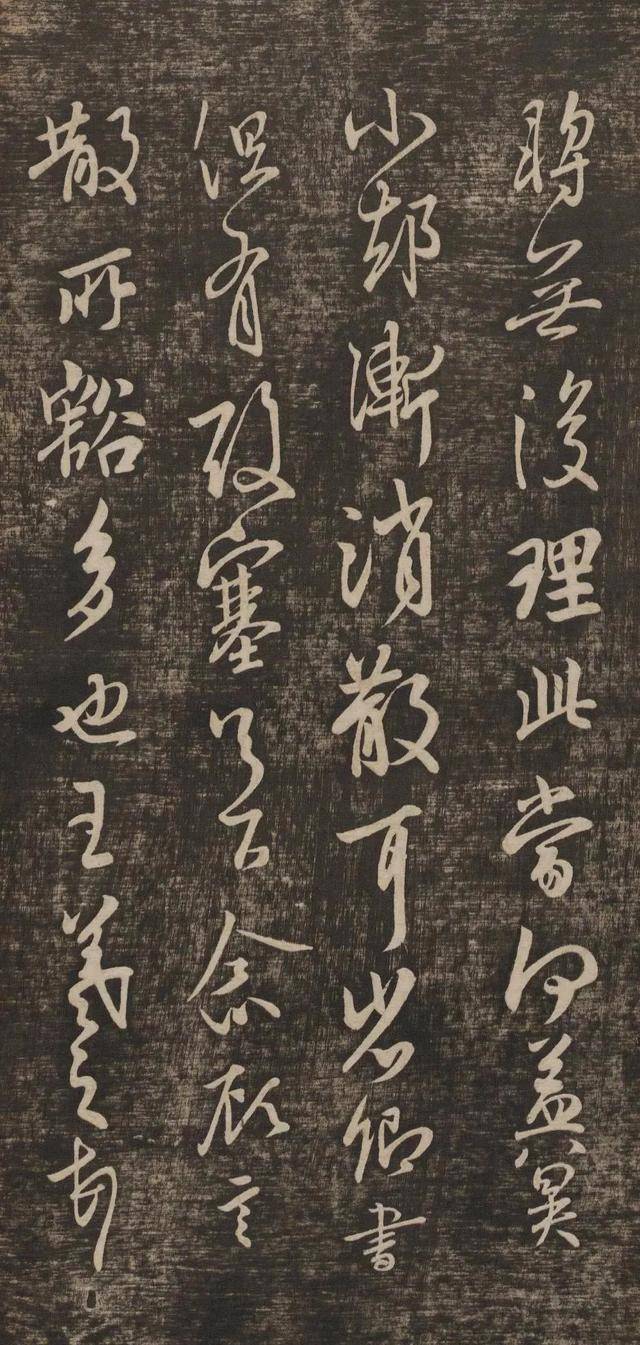

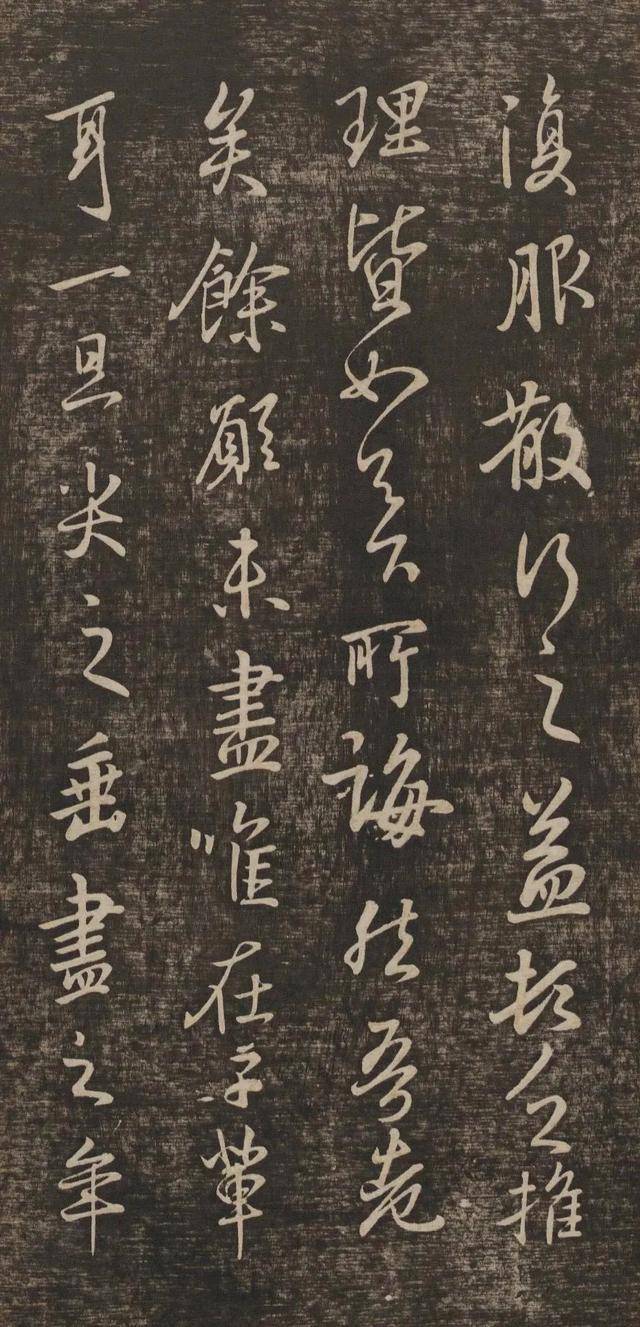

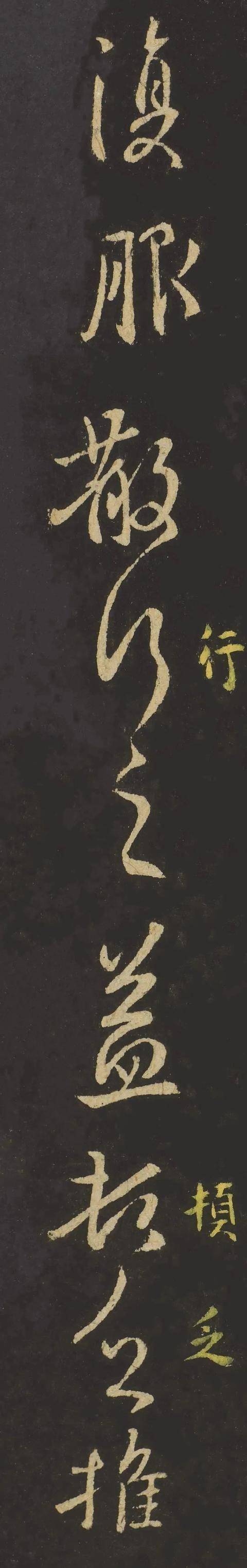

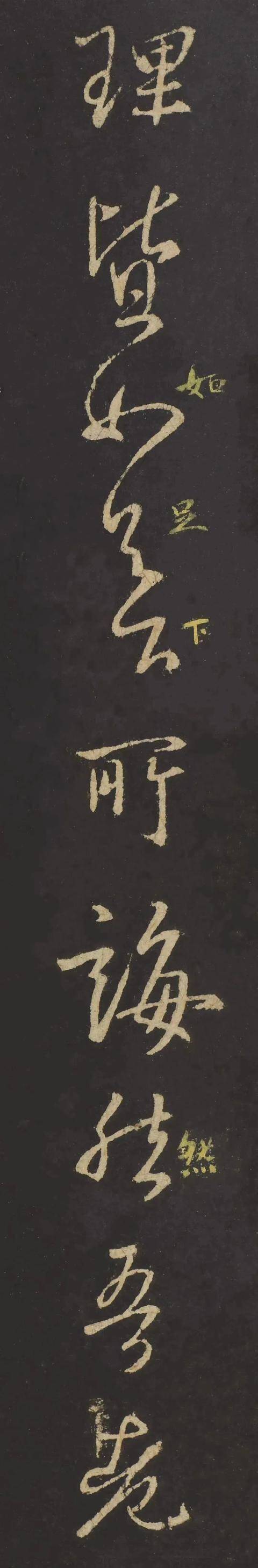

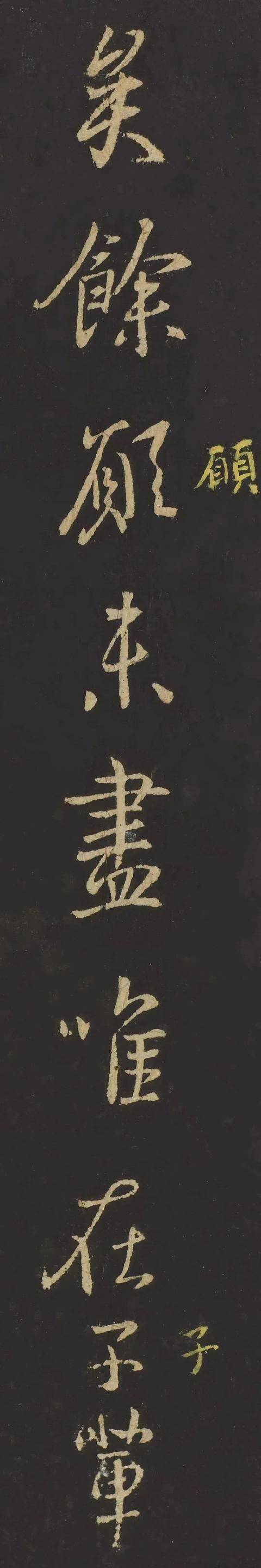

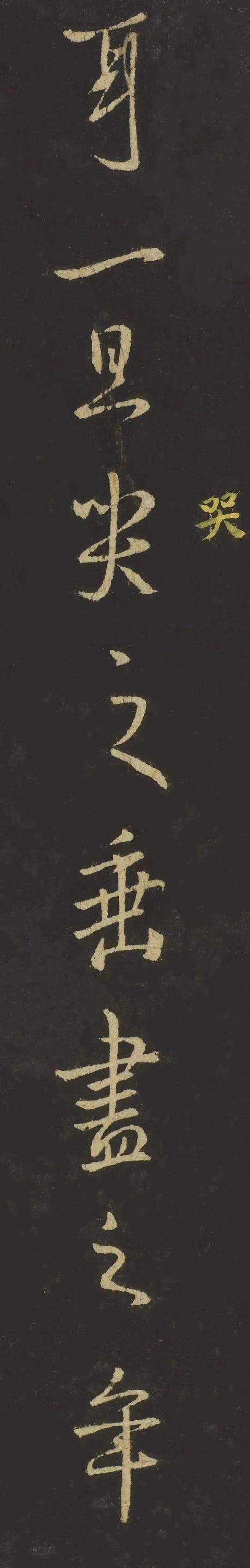

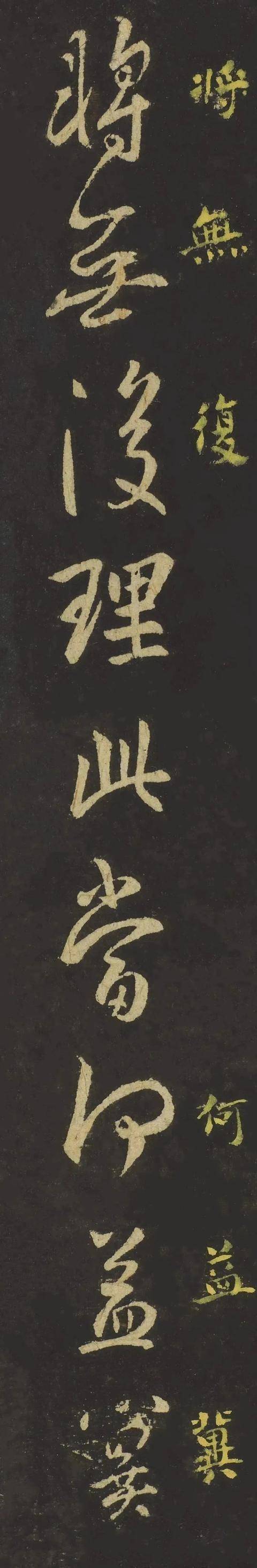

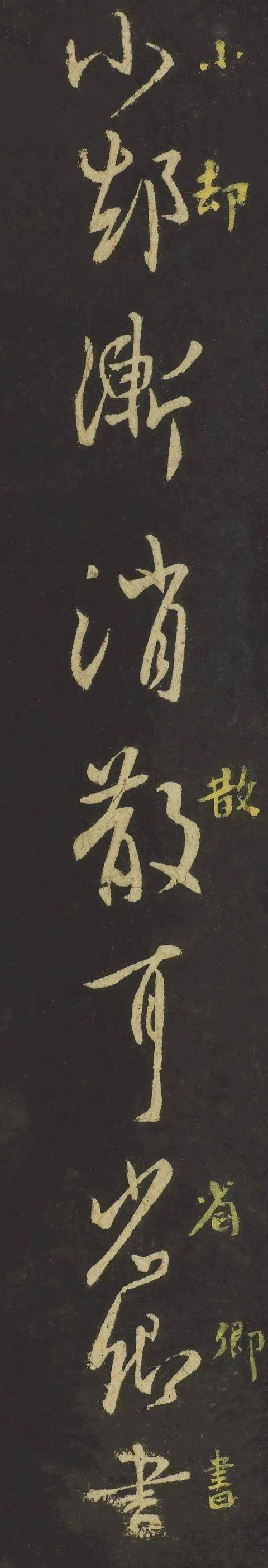

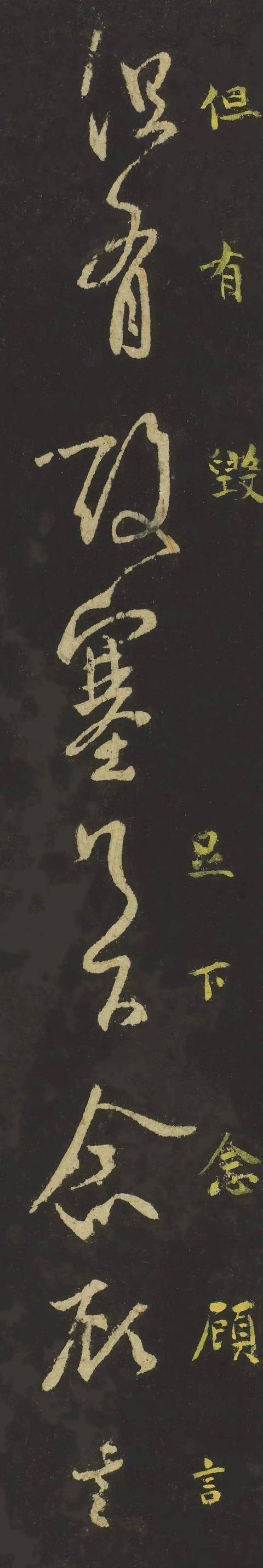

此作虽篇幅不长,但若将其单字进行放大欣赏,其中笔法真是精彩,妙不可言啊。

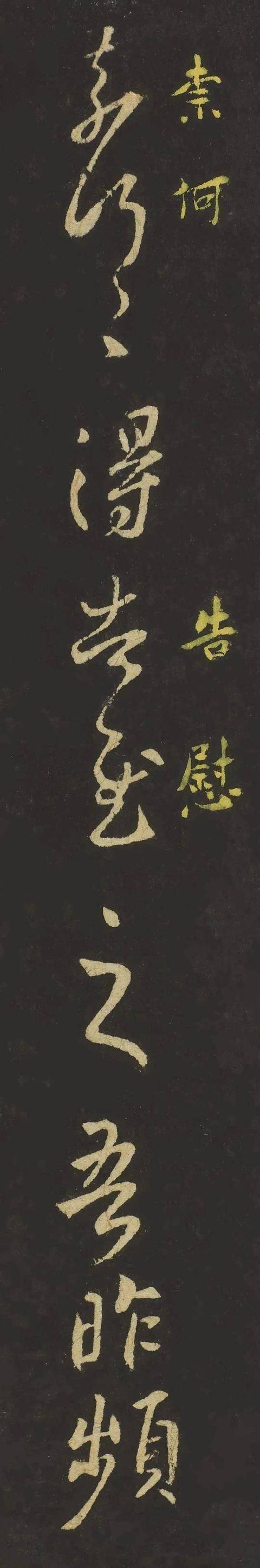

首先,我们来欣赏下王羲之草书《追寻帖》全局版。

这卷被称作《追寻帖》的手札,又名《追寻伤悼帖》,看全称就大概能猜出里边写的是怎样的一个内容了,它是一帖伤悼帖,是“书圣” 晚年的悲痛、挣扎与期许,都揉进了每一笔墨痕里。

让我们来一起阅读一下其中内容,我们欣赏他人书帖之时,不能单单的被其好看的笔法和字迹所吸引,同时也要看看其中所写的内容,作者所表达的情绪。

开篇就是“追寻伤悼,但有痛心”,读着就满是难过。清代的王澍猜,这是因为王羲之的大儿子玄之早逝了 —— 玄之还陪王羲之参加过特别有名的兰亭集会,那时候大家喝酒写诗,父子俩在一起多热闹;可写这帖的时候,儿子已经不在了,所以文中 “我昨天一直难过,差点撑不住”“心里堵得慌” 这些话,都是他真心的难受,不是故意写得悲伤。

但王羲之没一直陷在痛苦里,反而写道 “我老了,没完成的心愿,就指望孩子们了”,把丧子的痛压在心里,开始操心家族的传承。在那个看重家族的时代,这种从自己伤心转到顾全家族的心思,让这封书信不只是普通的信,还能让人看出当时读书人的想法。

另外,帖里 “早上又吃了五石散出门,更累了” 这句话,也能看出王羲之晚年的难处。魏晋时候,五石散是达官贵人眼里的 “养生好东西”,大家都觉得吃了能健康长寿,甚至把吃它当成身份的象征。

可王羲之明明知道吃了之后身体更累,还是接着吃 —— 一方面是年纪大了,想多活几年;另一方面也是那时候的风气影响,他没法轻易摆脱。这种矛盾的样子,让我们看到王羲之不是高高在上的 “书圣”,而是个有血有肉的普通人,晚年也得面对生老病死的麻烦,也给我们了解那时候读书人的生活提供了有用的信息。

通过内容的信息我们可以猜测到此帖应是他晚年所书,同时也让我们了解到他把魏晋 “尚韵” 的书风推向了极致,它的笔法没有暮年的衰颓,反而藏着一股刚柔并济的劲气。

关于此帖也有人认为是伪作,不是真迹肯定是真的,因为刚说过了他没有真迹存世,但其中的笔法实打实的王羲之笔风。对此,米芾则是认为,此帖有可能是王献之代笔的,但是学者黄伯思则是认为此帖从字势入手,反驳其说此帖中字势圆紧,和王献之那种洒脱的风格完全不同。

更关键的是,王献之 43 岁便离世,且无后嗣,这与帖中 “余愿未尽,惟在子辈耳” 的情境格格不入 —— 一个无后的人,怎会牵挂 “子辈” 的传承?

历代学者从帖中的字句、笔法、时代背景里寻找线索,王澍考证丧子之痛,姚鼐推测创作时间,这些研究不仅让我们更懂《追寻帖》,更拼凑出了一个更完整的王羲之。

声明:以上图片来源于网络,侵删!

发表评论 评论 (2 个评论)