陆越子 字厚百,号知何堂主。1954年出生于江苏泰州,1979年毕业于南京师范大学美术系并留校任教。南京师范大学美术学院教授,中国美术家协会会员,九三学社中央书画院副院长,九三学社江苏画院院长,江苏省传统文化促进会副主席,江苏省侨联国际文化交流促进会副会长兼书画专委会主任,江苏省美协花鸟画艺委会顾问,江苏省花鸟画研究会顾问,南京书画院顾问。

在当代中国画坛,陆越子以其对花鸟画艺术的深耕与突破,成为大写意领域绕不开的坐标。这位字厚百、号知何堂主的江苏泰州人,自1979年执教南京师范大学美术学院以来,便将笔墨与生命、传统与创新熔铸为一体,其笔下的花鸟不仅是自然生灵的摹写,更是精神世界的呐喊与低语,在浓淡干湿间藏着中国文人最本真的性情与哲思。

一、笔墨为骨:从“十八描”到“写心迹”的突破

陆越子的花鸟画,首先令人惊叹的是其笔墨功底的深厚与灵动。他深谙传统笔墨“五笔七墨”的精髓,却不做古法的囚徒,反而将其拆解、重构,赋予笔墨以当代生命力。在他看来,“笔墨不是技术,是心跳的节奏”——这一点在其大写意花鸟中体现得淋漓尽致。

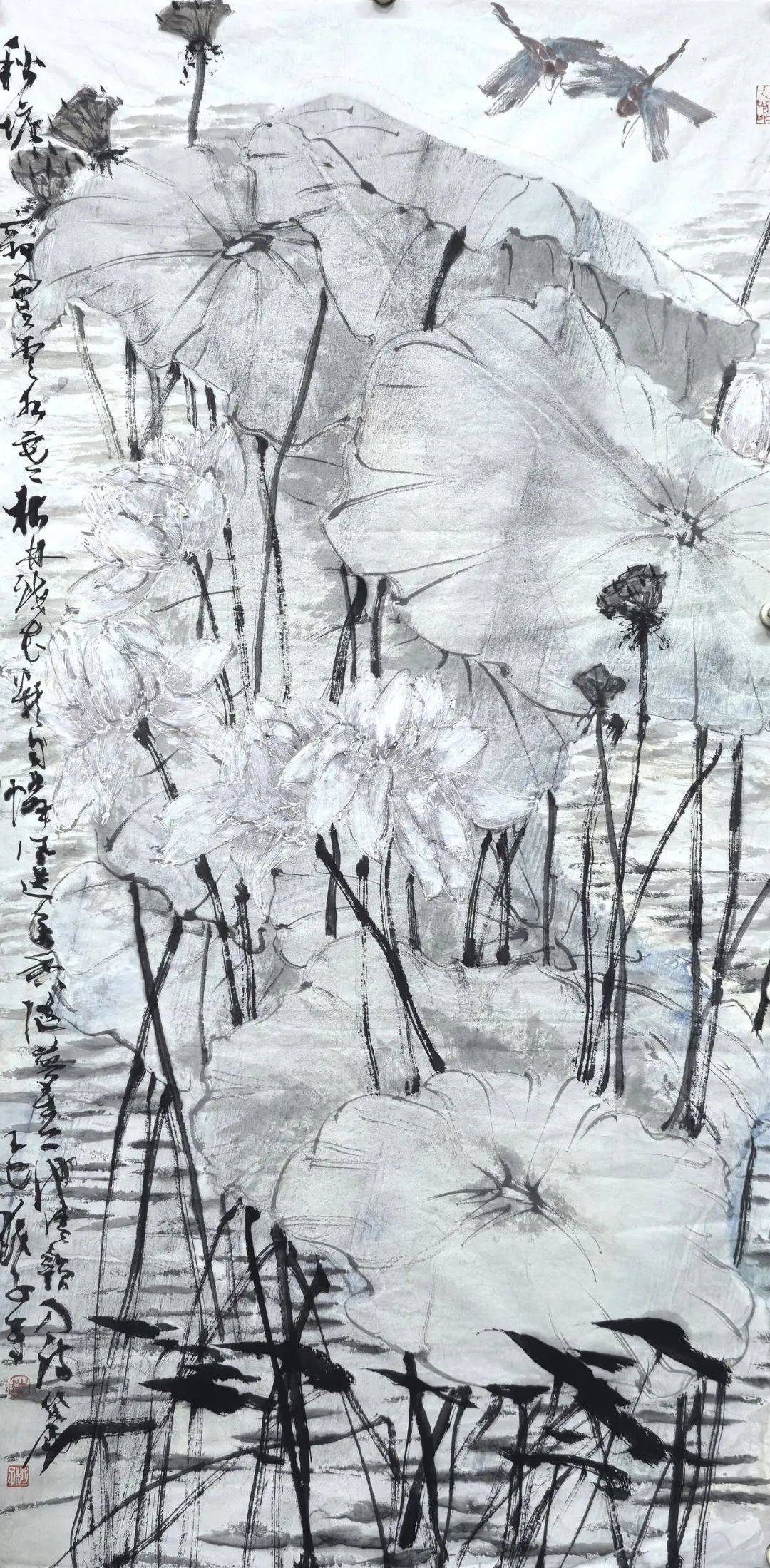

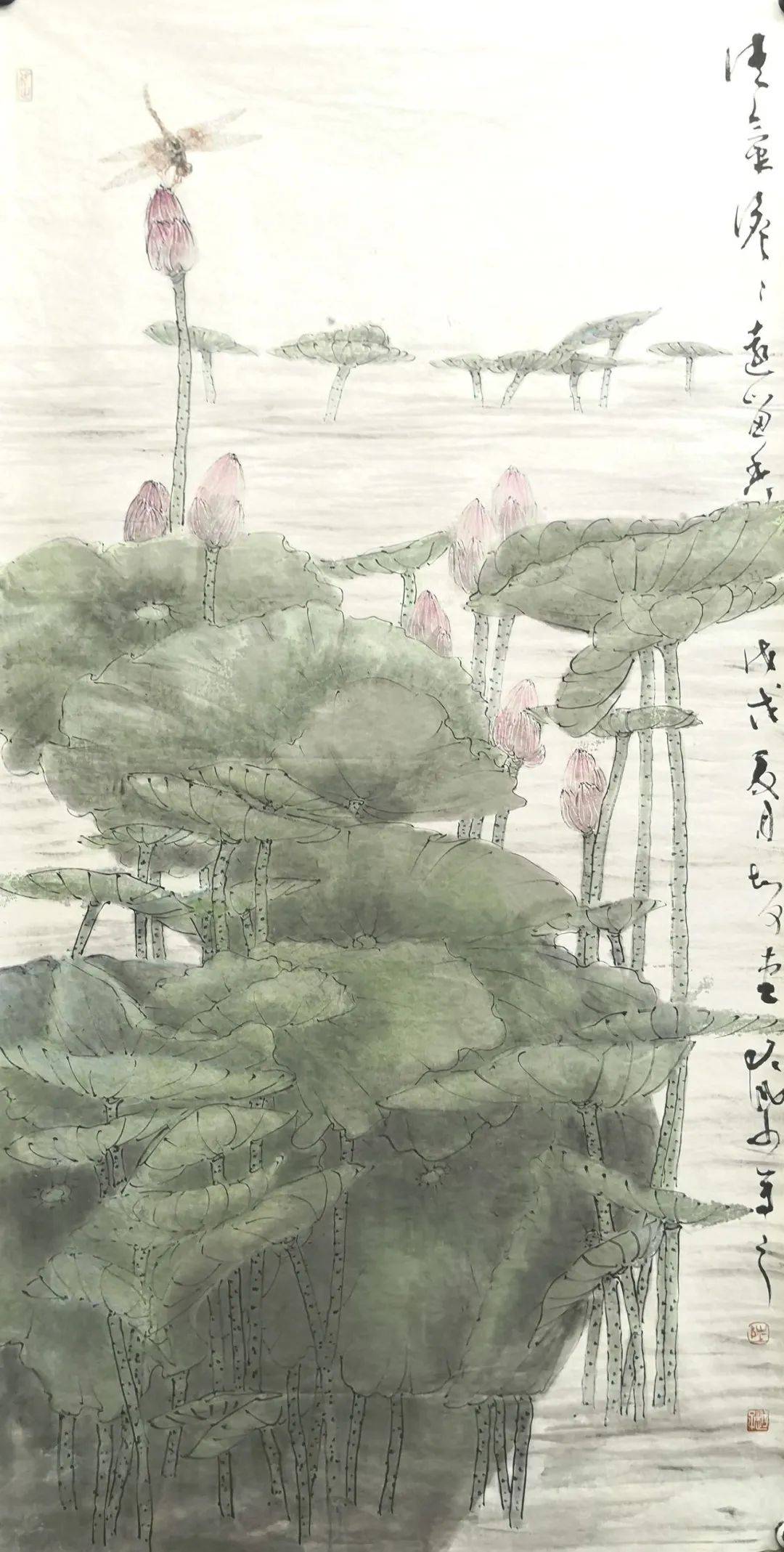

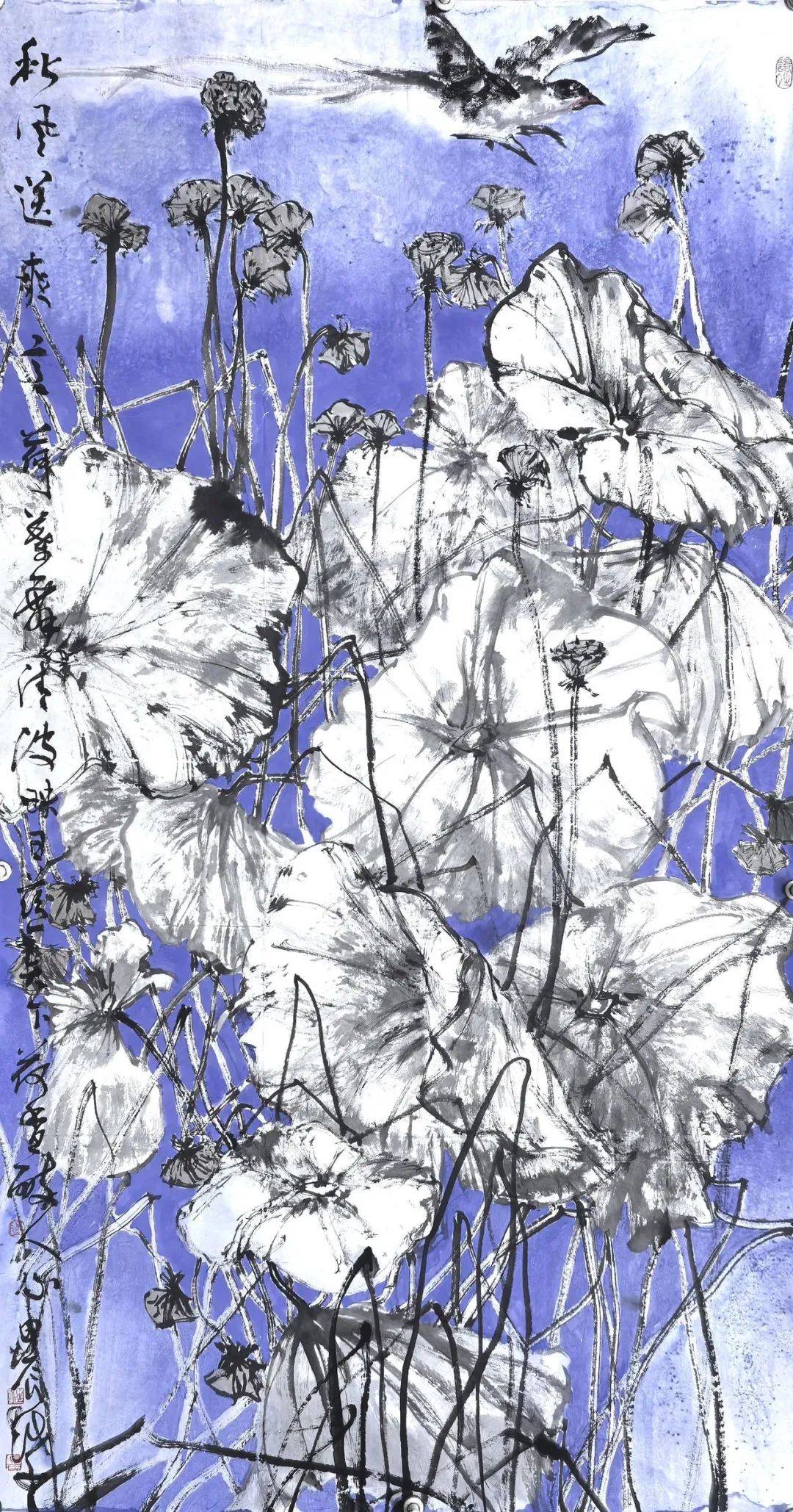

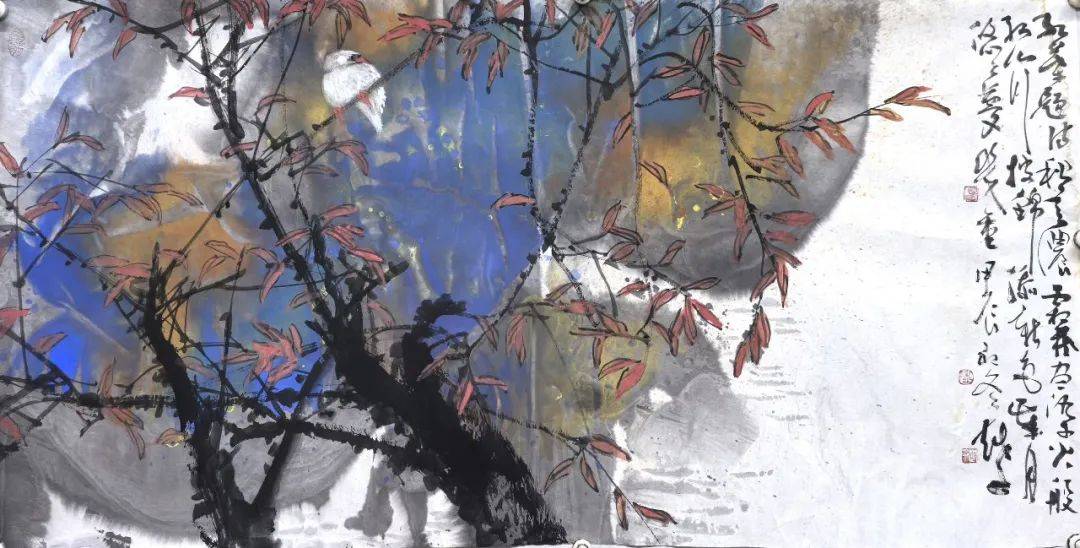

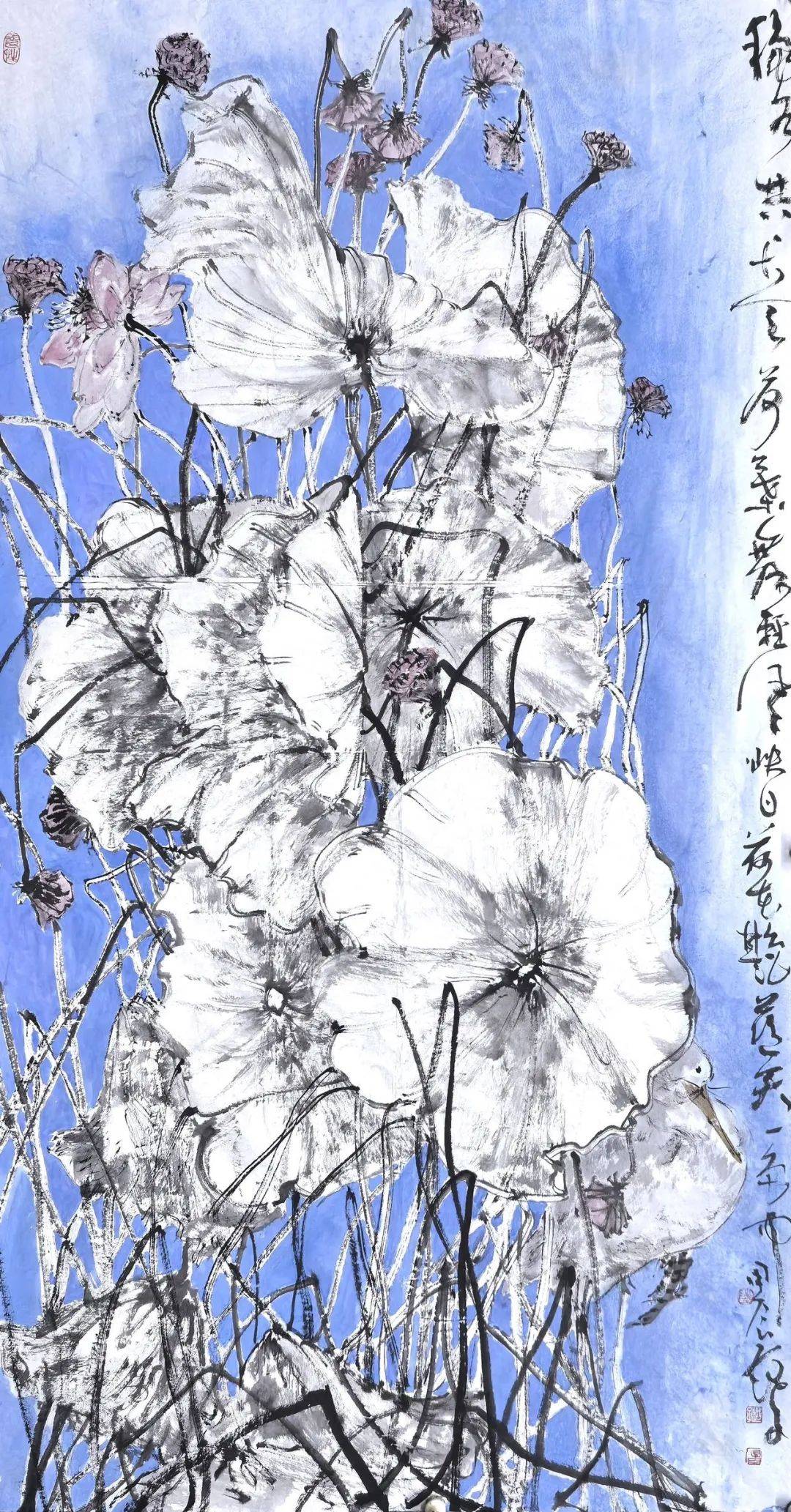

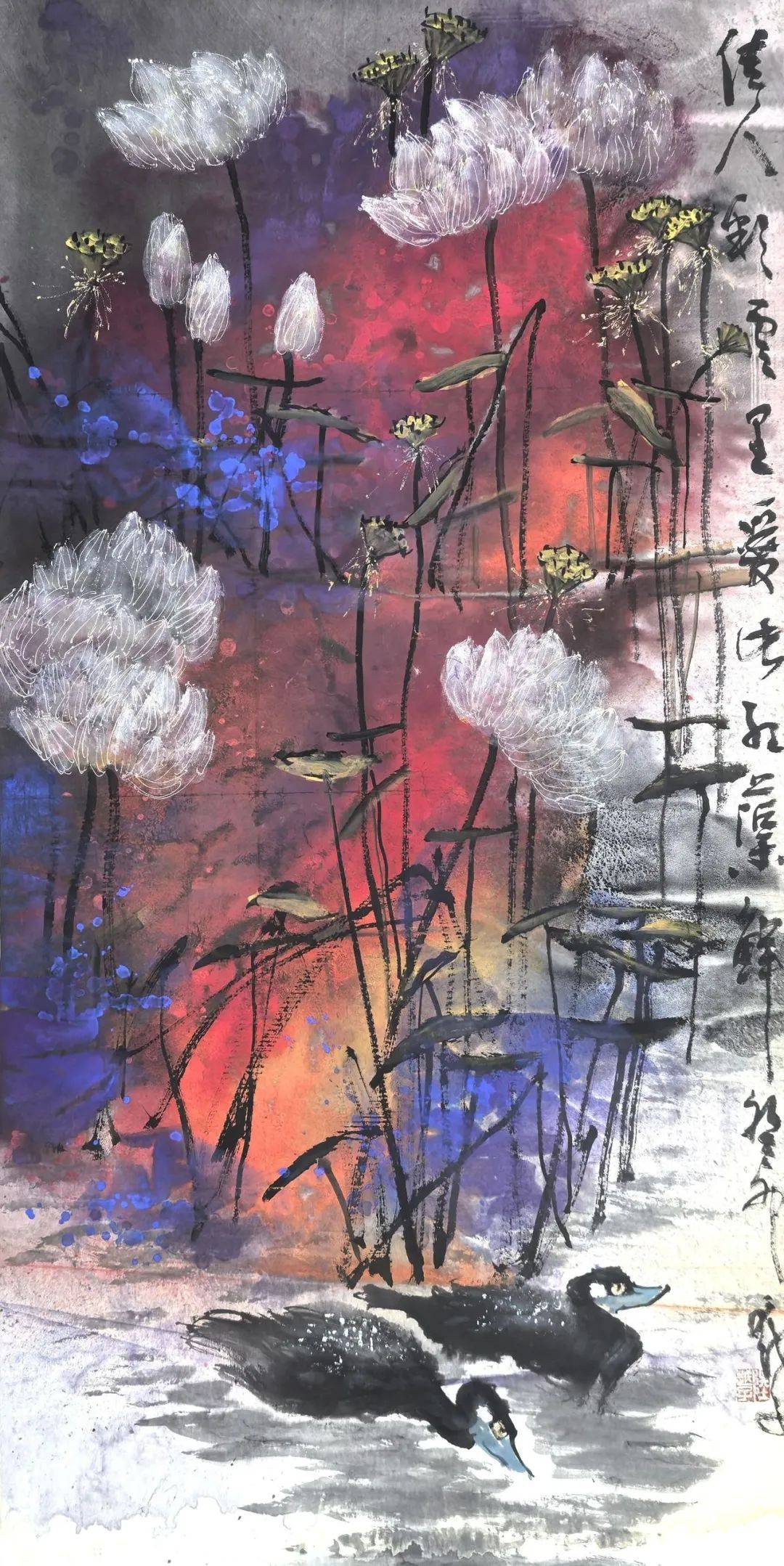

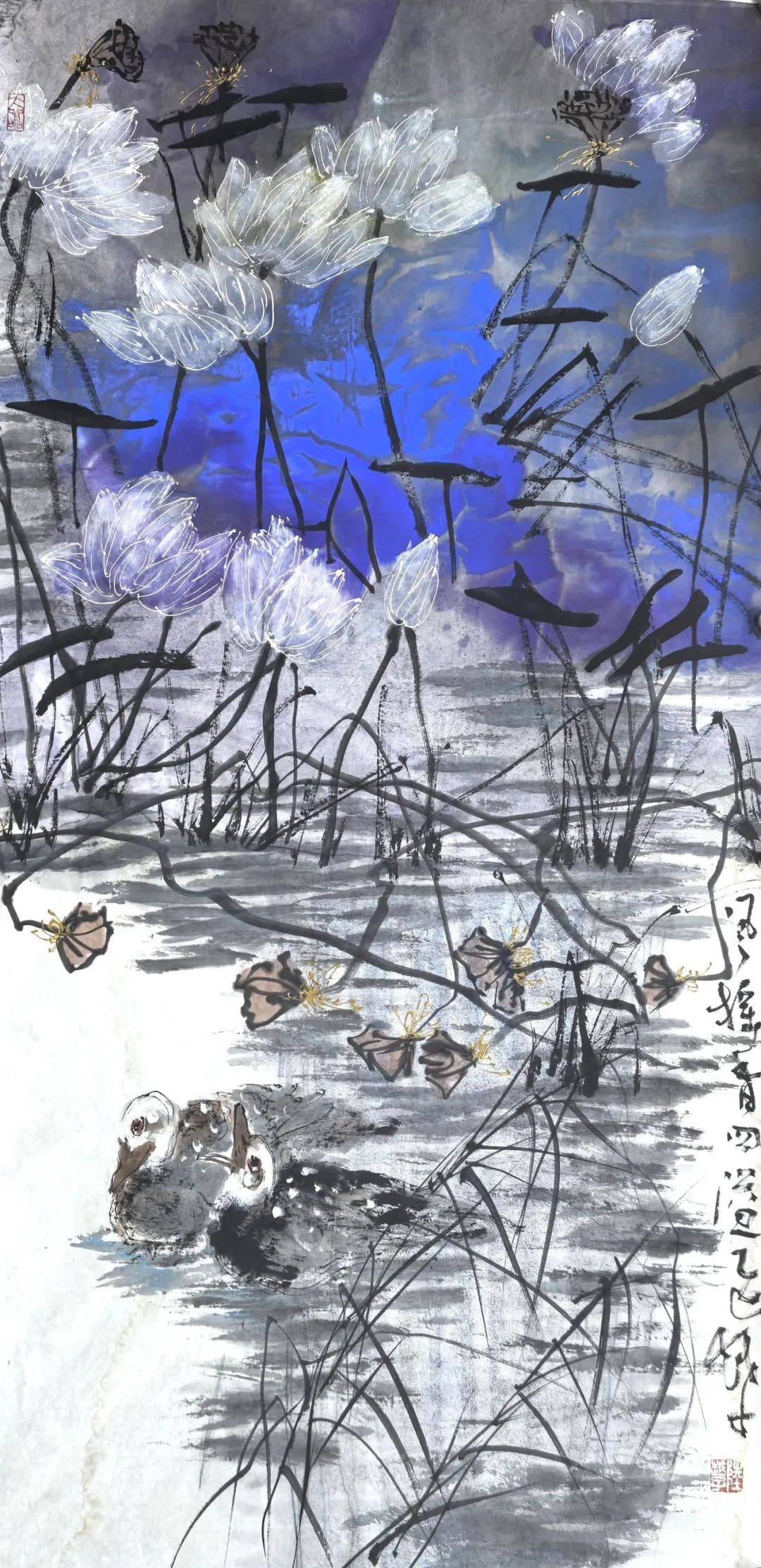

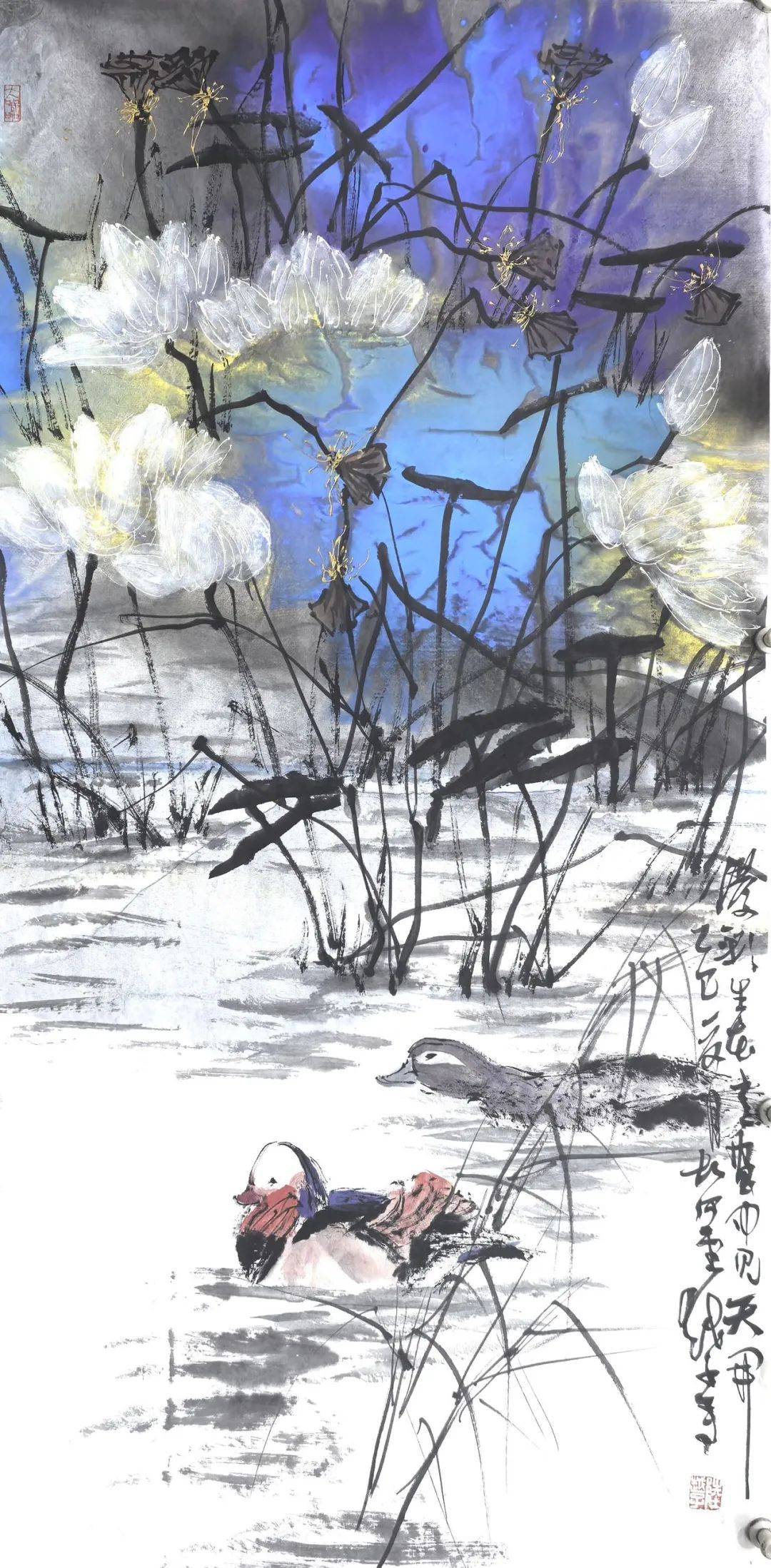

画荷花时,他常用“破墨法”:先以淡墨铺就荷叶的基底,趁墨未干时泼入浓墨,让墨色在宣纸上自然晕染、冲撞,形成深浅不一的肌理,恰似雨后荷叶上滚动的水珠,既有自然的随性,又暗含对“虚实相生”的把控。而荷叶的叶脉,则以“飞白笔”勾勒,枯涩的线条如老藤缠石,透着历经风雨的苍劲,与饱满的叶面形成“刚柔相济”的张力。花瓣多以没骨法晕染,胭脂与钛白在笔尖自然交融,一笔下去,既有花瓣的丰润,又有光影的层次,似有晨露沾在瓣尖,触之可及。

更具突破性的是他将传统人物画的“十八描”转化为花鸟画的“十八法”。画鹰时,他用“铁线描”勾勒鹰爪,线条如钢丝般劲挺,爪尖嵌入岩石的力道仿佛能穿透纸背;绘兰草,则取“行云流水描”,线条柔中带韧,似有微风拂过,兰叶的摆动带着呼吸般的韵律;写紫藤,又以“钉头鼠尾描”表现藤蔓的缠绕,起笔如钉入木,收笔似鼠尾轻扬,缠绕间藏着生生不息的活力。这种对线条的极致掌控,让他的花鸟摆脱了“形似”的束缚,进入“以线写神”的境界。

二、意趣为魂:花鸟是自然的诗,更是人心的镜

陆越子的花鸟,从不满足于对自然的简单复刻,而是以“万物有灵”的视角,赋予草木虫鱼以人的性情与哲思。他画牡丹,不追求“富贵逼人”的浓艳,反而偏爱画“雨中牡丹”:花瓣被雨水打湿,微微低垂,颜色以淡粉为主,边缘晕染一层浅灰,却在花蕊处点染一点金黄,似有不屈的生机。他说:“牡丹不该只有‘富贵’一种面孔,雨打后的沉静,更见风骨。”

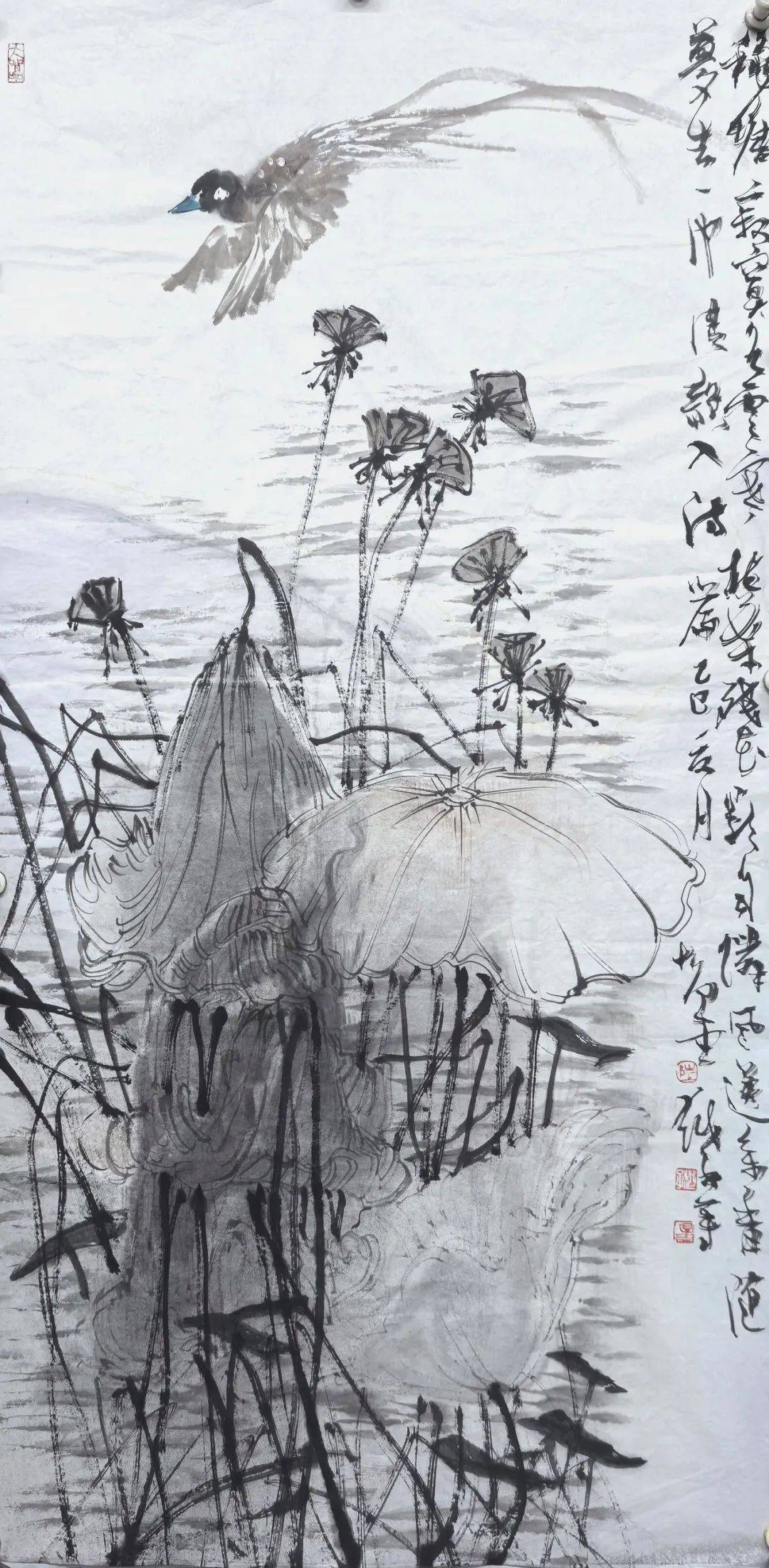

画鸟雀时,他尤重“情态”的捕捉。《秋枝栖雀图》中,两只麻雀立于枯枝上,一只低头啄食草籽,喙部微张,爪尖紧扣枝干,连羽毛的蓬松感都透着冬日的瑟缩;另一只则侧身回望,眼神警惕中带着好奇,尾羽微微上翘,似在留意周遭的动静。背景的枯枝以焦墨横扫,寥寥数笔便显萧瑟,却在枝桠处留一抹朱砂色的残果,成为画面的点睛之笔——那是雀儿越冬的希望,也是画家对“苦寒中见生机”的生命礼赞。

他笔下的虫鱼更是意趣盎然。画螳螂,必画其“举臂”之姿,镰刀般的前足半抬,复眼圆睁,似在凝视猎物,又似在警惕天敌,那股“虽小而勇”的气势,让人想起“螳臂当车”的执着;绘游鱼,则用“简笔”,仅以淡墨勾勒鱼身,再以浓墨点出眼睛,鱼尾一摆,便有“如在水中游”的灵动,留白处似有水波荡漾,不着一笔而尽得风流。这些生灵没有刻意的“拟人化”,却在不经意的情态中,与观者的生命体验产生共鸣——那是对生存的敬畏,对自由的向往,对平凡的珍视。

三、守正创新:从“意在笔先”到“笔外求意”的哲思

作为学者型画家,陆越子的花鸟画成就,更源于其对艺术理论的深刻思考与突破。他在王维“意在笔先”的传统理念基础上,大胆提出“意在笔后”的创作观,认为“真正的灵感不在动笔前的预设,而在笔墨与宣纸的碰撞中自然生长”。这种理念让他的创作始终保持着“新鲜度”——同一题材,每次下笔都有新的感悟,正如他画梅,有时侧重枝干的苍劲,有时偏爱花朵的清逸,有时则以留白突出雪景中的孤绝,每一幅都有“当下”的心境投射。

他对工笔与写意的融合,更是打破了传统画科的壁垒。其工笔花鸟《山茶绶带图》中,山茶花的花瓣以极细的笔触层层晕染,肌理细腻如真,连花瓣上的绒毛都清晰可见;而绶带鸟的尾羽却用写意笔法横扫,墨色浓淡交错,似有羽毛飘动的动感。工笔的“精”与写意的“放”在画面中浑然一体,既保留了工笔的严谨,又注入了写意的气韵,这种“以工养写,以写活工”的探索,让他的花鸟在当代画坛独树一帜。

更难得的是,他将花鸟画的意境拓展至“人文关怀”的维度。《残荷听雨图》中,枯败的荷叶卷曲如破伞,莲蓬只剩空壳,却有一只青蛙蹲在残叶上,凝视着滴落的雨水。画面没有萧瑟之感,反而透着“留得残荷听雨声”的诗意,那是对生命“荣枯交替”的坦然,也是对“残缺之美”的深刻体悟。这种将自然景象与人生哲思相勾连的能力,让他的花鸟画超越了“赏心悦目”的层面,成为承载中国文人精神的载体。

四、师法自然:在生活褶皱里打捞灵感

陆越子常说:“画室里长不出好花鸟,灵感在田埂上、窗台上、春风里。”他的创作从不闭门造车,而是始终扎根于对自然的细致观察。每年春天,他都会去南京的中山陵写生,看新竹破土时的弧度,记樱花飘落时的姿态;秋日则去郊外看芦苇荡,观察芦花在风中的摇摆,感受夕阳落在稻穗上的暖黄。就连家中窗台上的盆栽、墙角的蛛网,都是他观察的对象——他画牵牛花,会特意记下清晨花瓣舒展的速度;绘蜜蜂,会留意它停在花蕊上时翅膀的振动频率。

这种对自然的“沉浸式体验”,让他的花鸟有了“烟火气”。《篱边秋趣图》中,篱笆是乡下常见的竹编样式,上面爬满了牵牛花,一朵盛开,一朵半卷,还有一朵刚露花苞,旁边一只纺织娘正趴在叶片上,翅膀的纹路清晰可辨。画中没有刻意的构图,却像随手拍下的生活片段,透着“采菊东篱下”的闲适。他说:“最好的花鸟,是让观者觉得‘这就是我见过的样子’,却又比记忆里的更动人。”

从笔墨的突破到意趣的深耕,从理论的创新到生活的扎根,陆越子的花鸟画始终围绕着一个核心——“以花鸟写人心”。在他的画里,牡丹可以有风骨,麻雀可以有灵性,残荷可以有诗意,因为他画的从来不是花鸟本身,而是人对世界的感知与深情。这种将自然与人文、传统与现代熔于一炉的艺术追求,让他的作品在当代画坛立起一座丰碑——那里有笔墨的温度,有生命的厚度,更有中国文化生生不息的精神力量。

发表评论 评论 (6 个评论)